馬寮

|

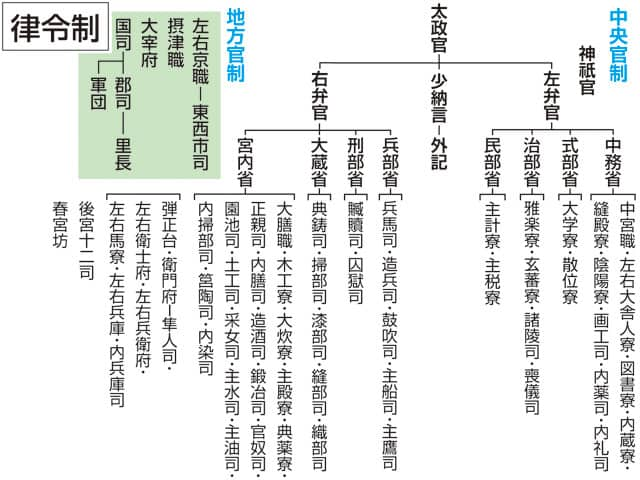

馬寮(めりょう/うまのつかさ)は、律令制における官司の一つ。唐名では典厩(てんきゅう)。左馬寮(さめりょう/さまりょう)と右馬寮(うめりょう/うまりょう)に分かれていた[1]

概要

諸国の牧(御牧・官牧)から貢上された朝廷保有の馬の飼育・調教にあたった官職である[1]。諸国から集められた馬は馬寮直轄の厩舎や牧(寮牧・近都牧)で飼養したり、畿内及び周辺諸国に命じて飼養させた。また、後には勅旨牧の経営も監督した。そして軍事や儀式において必要なときに牽進させて必要部署に供給した。

馬寮の官人は武官とされて帯剣を許された。後には検非違使を補助して都の治安維持の業務にあたる事もあった。後に頭以下の官職に武士が任官されるのもこうした警察的な要素があったからとも考えられる。伴部として実際に馬の飼育にあたる馬部(めぶ)がおり、飼育を担当する飼戸(しこ)を傘下においてこれを統率した。

沿革

奈良時代

大宝律令で左馬寮・右馬寮が設置された。当初は頭(左馬頭・右馬頭)を長としていたが、711年に馬の軍事的な重要性から従五位下ながら皇族である葛木王(後の橘諸兄)が令外官である馬寮監(めりょうげん)に任じられて左右馬寮を統括した。馬寮監は非常設で後に左右それぞれに設置されている。

765年の近衛府設置と同時に宮中の厩を扱う内厩寮(ないきゅうりょう)が分離されて基本的に近衛府の官人がこれを兼ね、残った左右の馬寮も781年に主馬寮(しゅめりょう)に統合されて長である主馬頭(しゅめのかみ)には従四位下である伊勢老人が任じられた。

平安時代

808年には主馬寮を左馬寮、内厩寮を右馬寮と改名して律令制当初の呼称が復活し、兵部省に属していた兵馬司を吸収した。その後、馬寮監も馬寮御監(めりょうごげん/みかん)として復活するが、その職掌は左右馬頭からあげられた儀式の際の馬について報告を天皇に奏上するだけに留まり、実際には名義のみを継承したものである。ただし、左右近衛大将との兼務が慣例とされたためにその官位相当は従三位と大幅に上昇しており、馬寮では名目上の最高職であった。

平安時代後期以後は実質上の最高職である左右馬頭に河内源氏、伊勢平氏の著名な武者が相次いで任じられたことから馬寮の職は武士の憧れの官職の一つとされた。地下の武士でも、大允・少允であれば成功で獲得することが可能であったために志望者が殺到し久安4年(1148年)に大允・少允の定員は計20名に増やされたが、平安時代末期にはその数倍の者が任じられていたという(『官職秘抄』)。

鎌倉時代

三代将軍の源実朝は左馬寮御監に叙任された。

室町時代

足利義満は右馬寮御監に叙任された。以後、足利将軍の歴代では、足利義持、足利義教、足利義政、足利義尚らが右馬寮御監に任ぜられた。

左馬頭は、足利直義の任官を嘉例とし、将軍家や鎌倉公方・古河公方の当主・子弟が就任する官職と看做された。室町将軍や鎌倉公方・古河公方の歴代以外には、足利義嗣[注釈 1]、足利義視[注釈 2]、足利義維[注釈 3]が就任している。 また、足利義輝が謀殺された永禄の変の後には、後継と目された弟の足利義昭と従弟の足利義栄との両名を、朝廷は何れも左馬頭に立て続けに任じて事態の推移を見守ったこともあった。

佐竹氏や岩松氏、安房里見氏などのように、関東には左馬頭を自称する一族がいた。

細川典厩家が代々右馬頭・右馬助に叙任されたほか、戦国時代には毛利元就や毛利輝元も右馬頭に叙任されている。

江戸時代

徳川家康は左馬寮御監に、徳川家光は右馬寮御監に叙任された。以後、右馬寮御監は徳川将軍が兼帯する官職として、最後の徳川慶喜まで慣例となった。

足利氏(鎌倉公方・古河公方)の後裔である喜連川氏は、左馬頭を自称することが黙認されており、歴代で数名が称している。

役職

- 頭(従五位上相当)左右各一名

- 助(正六位下相当)左右各一名

- 大允(正七位下相当)左右各一名

- 少允(従七位上相当)左右各一名

- 大属(従八位上相当)左右各一名

- 少属(従八位下相当)左右各一名

- 馬医(従八位上相当)左右各二名

- 史生 左右各二名(後四名)

- 馬部 左右各六十名

- 使部 左右各二十名

- 直丁 左右各二名

- 飼丁

脚注

注釈

出典

- ^ a b 馬文化ひだか:馬用語検索:馬寮(めりょう)(2021年10月27日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project

外部リンク

「左馬寮」の例文・使い方・用例・文例

左馬寮と同じ種類の言葉

- 左馬寮のページへのリンク