- Featured Article

早稲田のなかの沖縄 第7代総長大濱信泉と学生たち

早稲田大学歴史館2022年度秋季企画展

Mon 25 Mar 24

早稲田大学歴史館2022年度秋季企画展

Mon 25 Mar 24

このWeb記事は、図録『早稲田大学歴史館秋季企画展 早稲田のなかの沖縄──第7代総長大濱信泉と学生たち──』(2022年9月17日発行・11月12日改訂、早稲田大学歴史館発行)を再編集したものです。図録および本Web記事中には、現時点において利用提供の対象となっていない資料も含まれています。本Web記事のテキストおよび画像の引用にあたっては、以下の情報を出典として付記してください。

- 著者名:早稲田大学歴史館

- タイトル:早稲田のなかの沖縄 第7代総長大濱信泉と学生

- 掲載サイト:早稲田大学歴史館

- 更新日:2024年3月29日

- URL:https://www.waseda.jp/culture/archives/news/5032

- ごあいさつ

-

-

沖縄県の本土復帰から50年目にあたる今年、各種のメディアが沖縄関係の特集を組み、多くの展示施設で企画展が開催されるなど、沖縄の現代史に注目が集まっています。早稲田大学も沖縄と深い関わりをもってきました。校友からは琉球政府行政主席、沖縄県知事という行政の責任者をはじめ、沖縄県の政財界を支える人物が多数輩出されています。

第7代総長をつとめた大濱信泉もまた、沖縄、そして早稲田の現代史を代表する人物です。1954年から3期12年総長の任にあった大濱は、キャンパスの拡張・整備や学部の再編成、国際交流と留学制度の拡充などの諸改革を強力なリーダーシップで推し進め、本学の発展に多大な功績を残しました。同時に、沖縄県生まれの大濱は、沖縄戦で壊滅的な被害を受け、敗戦後は米軍の支配下に置かれた故郷の復興・発展に一貫して取り組みました。沖縄から本土にやってくる留学生を支援し、学生の沖縄にかかわる活動に惜しみなく協力したほか、南方同胞援護会会長をはじめ多くの要職を歴任し、民間にありながら沖縄復帰の立役者となりました。

早稲田大学歴史館には大濱に関する多くの資料が所蔵されています。これをもとに、すでに旧大学史資料センター時代の2008年、企画展「ワセダとオキナワ──第7代総長大濱信泉とその時代」を開催しました。本企画展では、この内容にその後の研究成果も加味して、大濱の事績と沖縄に関わる学生たちの活動を、改めてご紹介します。早稲田と沖縄の戦後をたどる本企画展が、沖縄をめぐる様々な課題に改めて目を向ける機会ともなれば幸いです。最後になりましたが、本展示の開催にあたり資料をご提供いただきました由井祥氏、沖縄県公文書館、大濱信泉記念館、ご助言・仲介等のご協力をいただきました鎌田薫(国立公文書館館長)、勝方=稲福恵子(本学名誉教授)、檜皮瑞樹(千葉大学)、北村毅(大阪大学)、戸邉秀明(東京経済大学)の各氏ほか関係機関の皆さまに改めて御礼申し上げます。

2022年9月

早稲田大学歴史館

-

1. 米軍統治下の沖縄と大濱信泉の総長就任

1945年3月末にはじまる沖縄戦では、県民の実に4人に1人が犠牲になったとされ、早稲田大学関係者も、判明しているだけで約200人が命を失った。

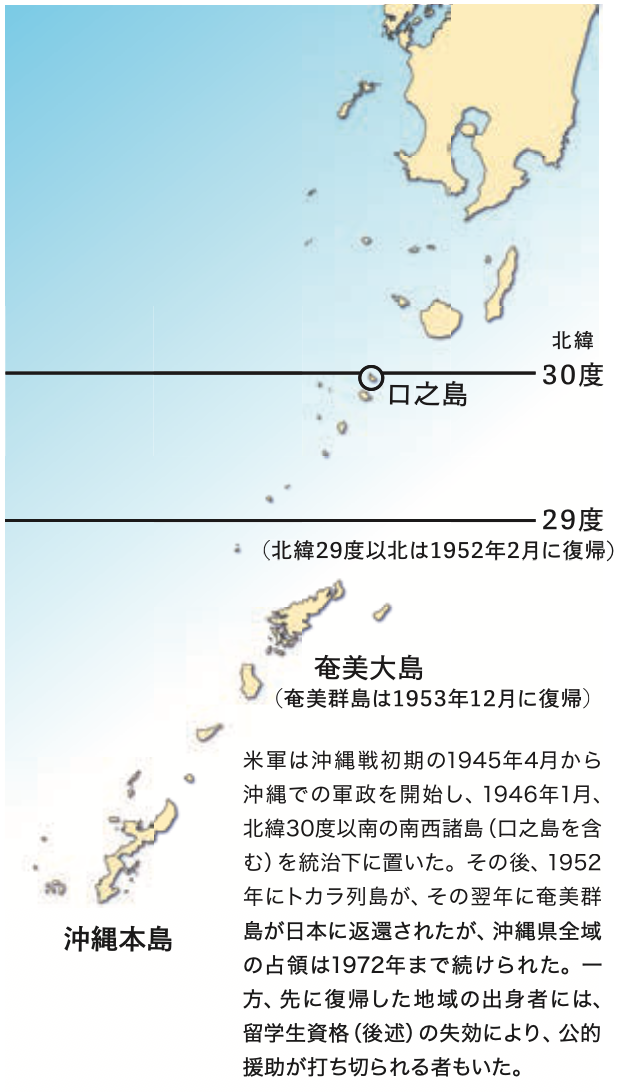

敗戦後、日本本土が連合国軍の間接統治下に置かれたのに対し、北緯30度以南の南西諸島(旧沖縄県の全部と旧鹿児島県大島郡)では日本の施政権が停止され、米軍による直接統治が行われた。1952年のサンフランシスコ講和条約で本土の主権が回復された後も、沖縄は引き続き米軍の支配下に置かれ、1972年まで27年間におよぶ占領統治が続けられることになる。

多くの人命が失われ、焦土と化した沖縄にあって、復興の担い手となる人材の育成は急務だった。しかし、戦災で県民の生活は困窮し、学校など教育施設が受けた被害も大きく、修学環境は劣悪な状況にあった。特に高等教育の需要を県内で満たすことは難しく、アメリカ本国や日本への留学制度が講じられることとなった。

沖縄県石垣島出身の本学教授・大濱信泉は、1946年に仲吉良光(なかよしりょうこう、首里出身、1912年文学科卒)が組織した沖縄諸島日本復帰期成会に参加するなど、はやくから郷土の救済や復興に心を砕いていた。講和条約で沖縄の本土からの分離が明らかとなった後は、沖縄の教育を日本と同一の制度、理念によって行うこと等を主張する請願形式の書簡をアメリカ合衆国のダレス国務長官顧問に送付し、好意的な回答を得ている。さらに大濱の総長就任は、早稲田と占領下の沖縄の間に深く強いつながりをかたちづくることになる。

大濱信泉の前半生

大濱信泉は、1891年10月5日、石垣島登野城に、大工・大濱信烈、逸夫妻の第四子として生をうけた。「信陪」(しんばい)と名付けられたが、上京後、「信泉」(のぶもと)に改名している。

高等小学校卒業後、沖縄県立師範学校に入学するも中途で退学し、上京。1914年、早稲田大学高等予科に入学した。大学では法学部英法科に進み、1918年、同科を首席で卒業。卒業後、三井物産社員、原嘉道法律事務所の弁護士として活動したのち、1922年、早稲田大学講師に迎えられた。1925年、助教授。英仏留学を経て、1927年、教授となった。教授昇格後は大学行政にも携わり、法学部教務主任、専門部法律科長などを歴任。1945年10月には法学部長に就任し、敗戦直後の混乱期を支えた。この間、故郷石垣島では、軍の命令で強制疎開が実施された結果、いわゆる「戦争マラリア」が大量に発生し、両親と姉一人が命を落としている。

敗戦後、大濱は校規改正案起草委員会、教育制度改革委員会、大学院設置委員会など、学内に設けられたほとんどの委員会に参加し、新制大学化のための制度改革に中心的役割を果たした。1946年、初の総長選挙で島田孝一が総長に選出されると、大濱は理事として大学執行部に参画する。そして、1954年、島田総長の退任に伴う総長選挙に立候補、三つ巴の選挙戦を勝ち抜いて第7代早稲田大学総長に選出された。

2. 沖縄「留学生」と早稲田との出会い

戦後沖縄の人材育成をめぐっては、1950年代中頃までに育英団体(沖縄県学徒援護会、琉球育英会)や「留学生」支援制度(契約学生制度、国費・自費沖縄学生制度など)が整備され、本土で高等教育を受けるための枠組が確立した。沖縄県学徒援護会や琉球育英会の理事を長くつとめた大濱信泉は、米国民政府や日本政府の要人との交流を通して、この制度の発展に大きく貢献した。1954年の総長就任後、大濱は本学への沖縄出身者の受け入れにも積極的に乗り出していく。外国学生特別選考制度を利用して、自費沖縄学生の受入枠を拡大したほか、大濱奨学金のように本学独自の支援策も設けた。大濱を慕って入学する沖縄の青年も多く、本学の沖縄「留学生」の人数は全国最大規模となった。大濱総長の時代は、本学の歴史上、最も多くの沖縄出身者が在籍した期間だった。

また、1956年、日本政府に代わって沖縄のための援護事業や調査・研究、宣伝啓蒙などを担う南方同胞援護会が設立されると、ここでも大濱は理事に就任し、日本政府の対沖縄政策へのかかわりを深めていった。

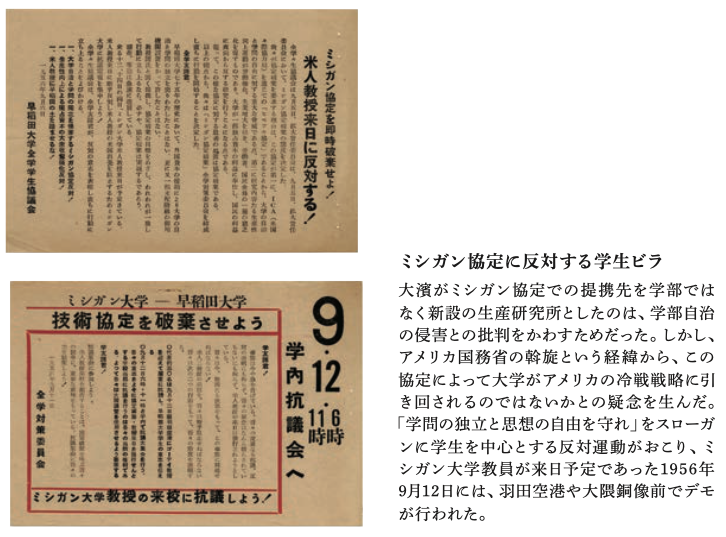

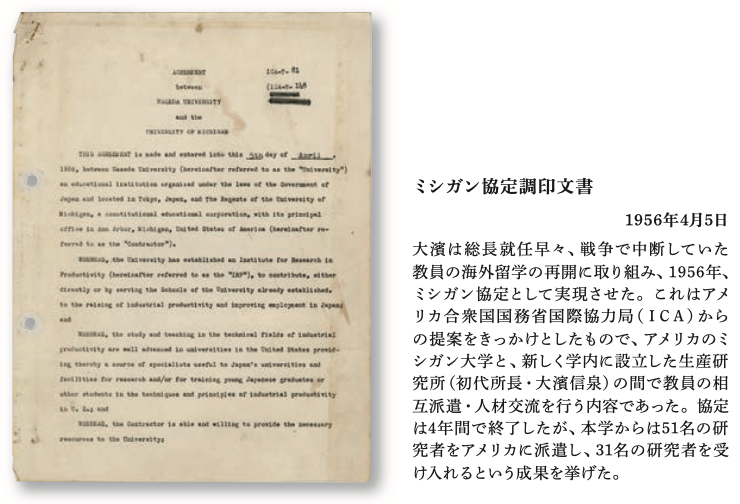

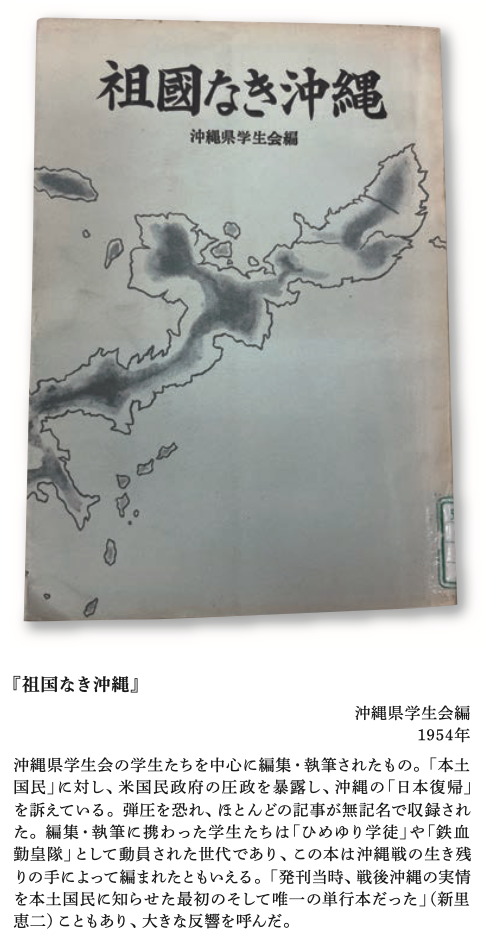

他方、敗戦から1950年代半ばまでの日本は、学生運動をはじめとする各種の社会運動が活発化した時期でもあった。レッドパージ反対運動、血のメーデー事件とそれに引き続く「5月8日早大事件」、内灘闘争のような基地反対運動、原水爆禁止運動などが、ときに警官隊との衝突事件に発展しつつ、繰り広げられた。学内ではミシガン協定のような大濱肝いりの施策も批判の対象となる。沖縄出身の学生たちは、政治活動や言論の自由が極端に制限された米軍統治下の沖縄と本土との違いに驚き、「留学生」という自己の立場に根本的な疑問を抱きつつも、解放感を味わった。だが、米国民政府に許されて本土にやってきた彼らにとって、運動に直接かかわることは、「留学生」の資格を奪われかねない危険と常に隣り合わせだった。それでも、運動に身近に接するなかで、自らもその渦中に身を投じ、復帰運動に挺身する者があらわれる。

大濱自身は、学生たちの復帰運動については理念先行とみて懐疑的だった。しかし、彼らの心情は理解しており、強いて抑制することもなかった。育英制度の充実にかたむけた大濱の努力は、結果的に大濱とは別の方法による復帰運動を育てることにもなった。

沖縄出身者を対象とした留学制度

①契約学生

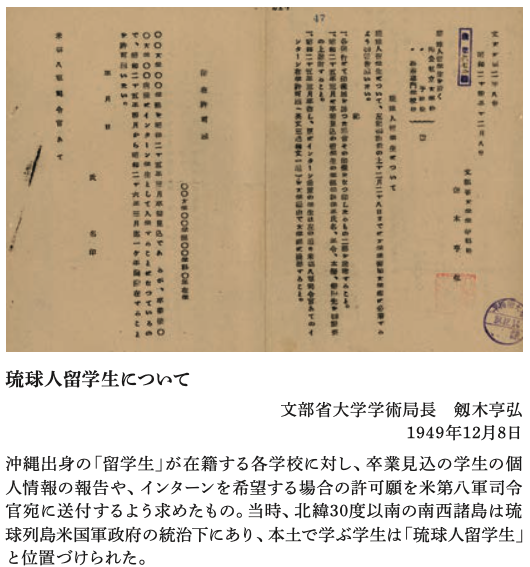

1949年から1952年にかけて、沖縄の米国軍政府(のち琉球列島米国民政府)により実施された支援制度。敗戦後、沖縄と本土が分離された結果、沖縄の若者は高等教育を受ける機会を失ったが、この制度により、医学や工学など沖縄では養成できない分野を中心に、合計455人が本土に派遣された。米国民政府は、契約学生が卒業後、沖縄に帰還して貢献することを条件に、学費や生活費の一切を給付した。この制度の適用を受けた本学学生は19人で、大濱は在京契約学生の指導監督役を任せられていたとされる。その背景には、契約学生の左傾化をおそれ、思想動向を調査する米国民政府の意向があったと考えられる。

②国費沖縄学生

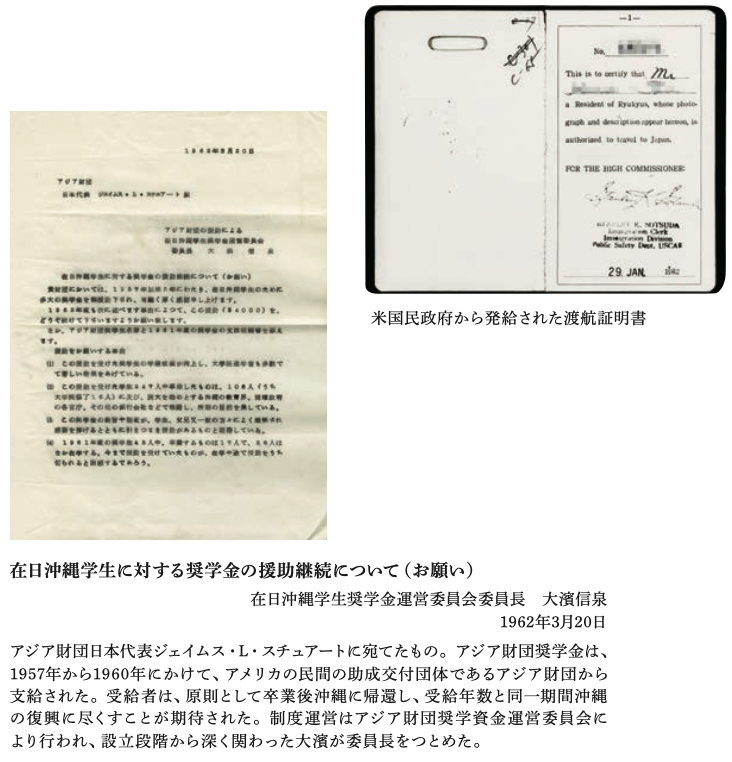

1953年から実施された支援制度。米国民政府が契約学生制度を打ち切ったため、それに代わる制度として、日本政府(文部省)が学費と生活費を支給し、琉球政府がその他の費用を負担するかたちで実現した(名称は公費琉球学生、国費琉球学生、国費沖縄学生と変遷)。本土の大学入試を直接受験せずに、沖縄で選抜試験を受ける仕組みで、合格すれば文部省から入学までの便宜を与えられ、進学希望者にとって大幅な負担減となった。復帰までに合計1973名がこの制度で本土の大学に入学した。この制度の受給者は、原則として、卒業後、沖縄に帰還して受給年数と同じ期間、沖縄の復興に尽くすことが期待された。たびたび日本政府により定員が削減されようとしたが、大濱の進言で回避された。

③自費留学生

1955年から琉球政府により実施された支援制度。国費沖縄学生と同様、本土の大学入試を直接受験せずに、文部省作成の選抜試験を沖縄で受ける仕組みで、合格すれば文部省から入学までの便宜を与えられた。ただし、入学後は本土の一般学生と同様、授業料・生活費などの諸費用はすべて自己負担だった。復帰までに合計1623名がこの制度で本土の大学に入学した。例年50人から100人程度が採用されたが、その内の10人前後(全体の約1割)を本学への入学者が占めた。1956年以降、本学は、他大に比べ格段に多くの沖縄出身留学生を受け入れており、その背景には総長大濱信泉の方針があった。

④私費留学生

あらかじめ本土に渡航して、志望大学の入試を本土出身者と同様に直接受験した進学者。米軍が発行したビザ(「パスポート」)がなくては本土に渡航できない当時、ビザの申請や入学前後の諸費用もすべて自己負担で、戦後、本土に「留学」した沖縄出身学生の圧倒的多数がこの私費留学生だった。苦学生が多く、学生生活は困窮しがちであり、県人会や学生会など、郷土出身者のための自助団体の支えを必要とする場合も多かった。

⑤大濱奨学生

大濱の総長就任を記念して1956年に創設された奨学制度。大濱の後継者となるべき優秀な沖縄出身者を育成するとの趣旨で、沖縄稲門会が主体となり、寄附金を募って設立された。管理運営は琉球育英会に委託され、大学院学生を対象に月額1万円以下の奨学金が支給された。奨学者数は87名にのぼり、その多くが大学教員となっている。

3. 学生たちが出会った沖縄

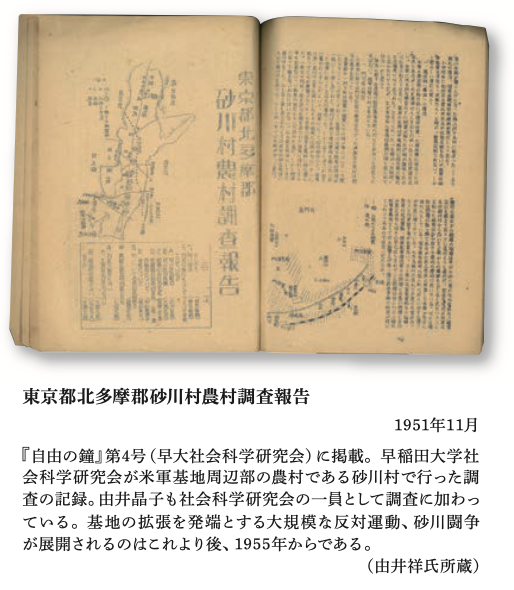

1950~60年代、沖縄は本土出身の早大生たちにとっても、忘れてはならない場所として意識されていた。留学生たちの沖縄から早稲田への道と補いあうように、この時期、米軍占領下の沖縄へわたり、視察・研究・交流を重ねる学生たちがあらわれる。

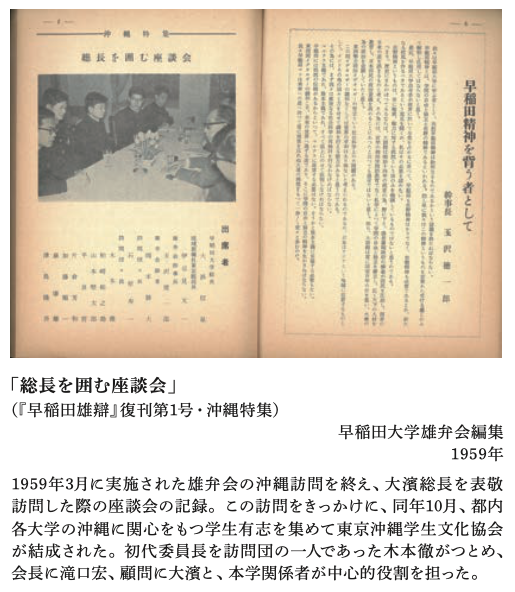

早大生の組織的な沖縄訪問は、1959年春、早稲田大学雄弁会が訪問団を組み、20日余りにわたって沖縄本島の高校や琉球大学での演説会・交流会をもったのが最初と考えられる。米軍に支配された住民生活の過酷な現実に直面した学生たちは、自分たちの無関心を反省し、沖縄と本土との結びつきを強める役割を担うべく、活動を続けていく。

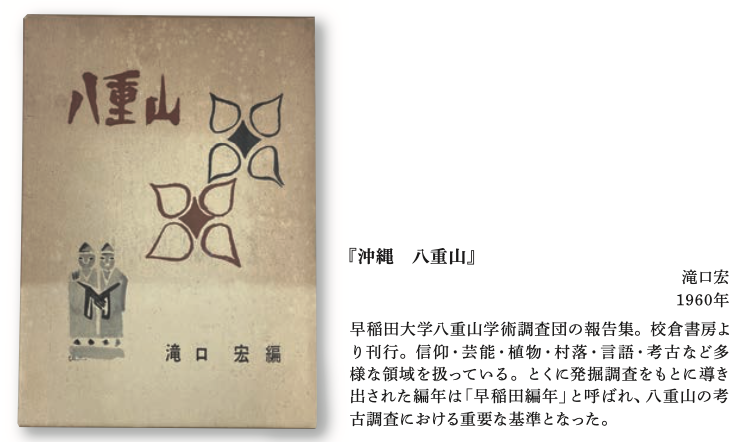

一方、1950年代後半からは、大濱自身の発意による早稲田大学八重山学術調査団とその系譜につらなる早稲田大学アジア学会、生物同好会などが盛んに現地調査を行い、人文・自然科学の分野でも、沖縄は貴重なフィールドとなった。学術的な調査旅行も、訪問先の地域の人々との交流を通じて、学生の目線から沖縄の実態にふれるえがたい機会となった。

このような研究・交流活動にも大濱は大きな役割をはたした。当時、沖縄への渡航は米軍の厳しい管理のもとにあったが、大濱は学生の渡航に便宜が図られるよう交渉し、学術調査の際は、現地の行政機関に便宜を求めるなど、協力を惜しまなかった。この時期の早稲田と沖縄の深いつながりは、大濱総長の存在なくしてはありえなかった。

1965年から66年にかけて発生した「学費・学館問題」の結果、大濱は任期途中で総長を退いた。こうして3期12年にわたる大濱総長の時代は幕を閉じ、以後、大濱は沖縄復帰にむけて本格的に取り組むことになる。

早稲田祭と沖縄

1954年の早稲田祭では、文学部自治会主催で沖縄出身学生による軍政下沖縄の実情が展示された。これをかわきりに、以後、沖縄関連の展示・イベントは早稲田祭の恒例の企画となっていった。沖縄問題に関するティーチインやシンポジウム、琉球古典芸能の公演などに加え、60年代にはいると沖縄訪問の記録展示や沖縄問題に関する本土学生の意識調査、先島地域における学術調査の成果展示など、工夫を凝らした企画が毎年数種類も催されている。主催団体も沖縄学生稲門会・沖縄学生文化協会など沖縄関連団体だけではなく、八重山学術調査団の系譜につらなる早稲田大学アジア学会や、他の文化系サークルなど多岐におよんだ。大濱自身も多忙ななか講演会に登壇するなど、学生たちの沖縄に対する関心に積極的に応えている。

ロバート・ケネディ来校

1962年2月6日、来日中のアメリカ司法長官ロバート・F・ケネディが大隈講堂で講演した際、一部学生が公開質問状をつきつける事態が発生した。ケネディ了解のもと読み上げられた質問状の中身は、沖縄の施政権返還問題に関するものだった。最後は「都の西北」の大合唱で終わったこの事件は、「沖縄問題」の深刻さを印象づける出来事ともなった。

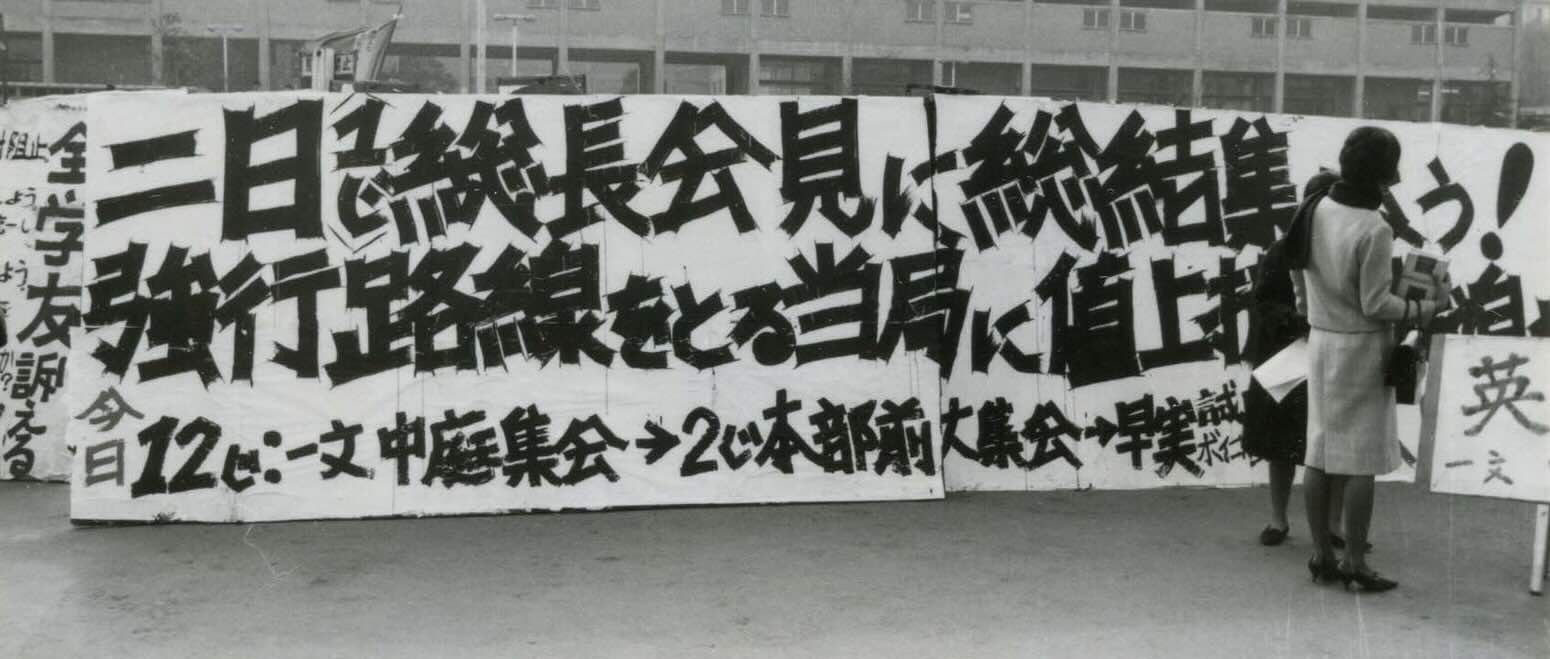

学費・学館問題

1965年から1966年にかけて、学生会館の管理権と学費値上げをめぐって発生した「学費・学館問題」は、大学を機能停止に陥らせた。定期試験や入学試験もままならないなか、1966年5月、混乱の収束をはかって大濱は任期途中で総長を辞任した。沖縄出身の学生には、大濱と級友たちの間で板挟みとなり、思い悩む者もあった。

4. 返還政策の立役者として

総長退任を待っていたかのように、大濱は新たな重責を任されることになる。それは、時の佐藤栄作政権のもとで、沖縄返還問題をめぐる日米間の諸交渉や、日本政府・琉球政府間の調整などに携わる、綿密さと大胆さを求められる困難な仕事だった。

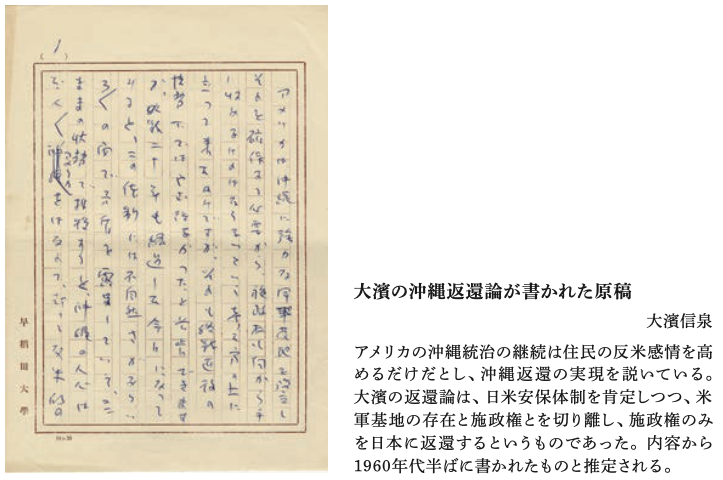

これより前の1961年、初代会長・渋沢敬三の後を受けて南方同胞援護会の第2代会長に就任した大濱は、国内に向けて沖縄問題の早期解決、支援要請を訴えるとともに、その地位を活用して、沖縄に足繁く通い、訪米も行って、要人との意見交換を重ねていた。多数の米国要人と会談して彼らの対沖縄政策の感触をつかんだことが、返還政策の策定に生かされることになる。

1964年頃からは有識者や国会議員に諮って沖縄問題解決促進協議会や沖縄を語る会を発足させ、総理府の若手官僚や政治家とともに政府を動かす世論作りを始めている。そして、1965年8月、佐藤首相の初の沖縄訪問の際、大濱は請われて総理特別顧問となり、これに随行したのである。

これ以降、大濱は総務長官の諮問機関・沖縄問題懇談会(1966年発足)、続く首相直属の諮問機関・沖縄問題等懇談会(1967年発足)で相次いで座長を務めた。これらを通じて、大濱は返還政策に関する政府の基本方針策定に深く関わり、政府ともっとも密接な立場で返還実現にむけて奔走した。大濱は1972年という返還時期の予想をあえて公言することで世論を喚起し、政府の重い腰をあげさせるという戦略まで用いて、沖縄の返還を果たそうとした。

そして、返還の目途がついた段階になると、大濱は、米軍支配下の沖縄に生じた本土社会との制度的ズレを解消させようと一体化政策の実現に努力し、当時の屋良朝苗琉球政府行政主席のもとを何度も訪ね、現地との調整にあたった。老境に達していた大濱だったが、彼の眼は返還後の故郷の行く末をも見定めていたのである。

5. 海洋博と復帰後の課題

日米共同声明、沖縄返還協定の調印をへて、沖縄復帰の道筋がついたのも束の間、大濱はさらなる要職を引き受けることになった。1971年12月、返還協定が国会で可決承認された当日、謝意を表すべく佐藤首相を訪ねた大濱は、佐藤から沖縄国際海洋博覧会の実施・運営の大役を依頼された。大濱の最晩年は「沖縄国際海洋博覧会協会」会長の職務に費やされることになった。

復帰記念事業として企画された海洋博は、海洋資源の保全と開発の調和を考える初めての国際博覧会であった。大濱は基本理念の執筆を手掛ける一方、革新県政と自民党政府との調整、開催用地の選定・取得、各国への参加呼びかけなど、困難な仕事を切り盛りしていった。海洋博は折からの石油ショックにより開催延期がささやかれたものの、1975年7月、無事開催に漕ぎつけ、183日の会期を乗り切った。

会長就任にあたり、大濱は1海洋博を契機とする沖縄の社会資本の充実と開発の基盤整備、2赤字発生の際の政府負担、3跡地利用への配慮、4離島の振興開発の4条件を提示し、政府に承認させている。復帰/返還をもって「沖縄問題」は解決されたとする本土側にみられた認識と異なり、大濱は復帰後の沖縄の長期的発展を視野に入れていた。

しかし、大濱が海洋博後の諸課題に自ら取り組むことはなかった。閉会からわずか一ヶ月たらず後の1976年2月13日、大濱は肺炎により急逝する。その突然の死は各界に大きな驚きと悲しみをもたらした。

大濱は今日でも郷土の偉人として八重山をはじめ沖縄の人々に語り継がれている。1997年12月には生家にほど近い石垣市登野城の地に顕彰施設・大濱信泉記念館が開館した。

一方、海洋博は環境破壊や本土資本による土地の買い占め、過剰投資による関連企業の倒産など、おもわぬ副反応ももたらした。広大な米軍基地の存在、本土との経済格差など、沖縄には戦後日本が積み残した課題が集積する。海洋博跡地に近い本部半島の海岸からは、辺野古の海を埋め立てるための土砂が、いまも運び出されている。

海洋博跡地は、その後、広大な公園に整備され、毎年多くの観光客が訪れる。しかし、その入り口近く、南国の木々におおわれた一角にある大濱の銅像に気づく人は少ない。大濱の果たしたことと残したこと、その検証は、わたしたちに託された課題でもある。

このWeb記事は、図録『早稲田大学歴史館秋季企画展 早稲田のなかの沖縄──第7代総長大濱信泉と学生たち──』(2022年9月17日発行・11月12日改訂、早稲田大学歴史館編集発行)を再編集したものです。図録に掲載された写真・資料は、展示会場に陳列したものの一部です。所蔵先が記されていない展示資料は、早稲田大学歴史館所蔵です。