エンタテインメント

歌舞伎考第6回幻惑する廻り舞台

歌舞伎で大道具と言うと、建物や背景となる自然、さらには舞台機構、装置など、舞台上に固定されている美術のことを指します。また、通常の演劇ではこうした大道具を設置することを「組み立てる」「建て込む」などと言いますが、歌舞伎では「飾る」「飾り付ける」と言います。

歌舞伎の大道具は、歌舞伎俳優の演技を下支えするとともに、ときに歌舞伎俳優と同じくらい「芝居をする」ことがある。そのことが「飾る」という言い回しには込められている気がします。

「ああ、私はいま歌舞伎を観ている」そう思わせるチカラが、たしかに大道具にはあります。

特に私がそれを感じるのは(というか偏愛するのは)、廻り舞台です。

例えば「三方飾り」といって、舞台上に三場面飾られた大道具、これが場面転換の際にスーッと回転しながら動くのを見るだけで、心が躍ります。

最近、動画配信サービスで『8時だョ!全員集合』のアーカイブを見て、そのセットの素晴らしさに改めて唸らされたのですが、ここでも廻り舞台が効果的に使われていました。

じつはこの大道具は、歌舞伎の大道具制作会社でもある金井大道具が担当しています。

同番組のフォーマットをご存じでしょうか。冒頭オープニングソングに続き、ドリフターズによる大がかりなセットを使った20分程度のコントがあります。これが終わると同時に、流行歌手による歌のコーナーへと切り替わるのですが、ここで廻り舞台を使った転換が使われるケースがあるのです。

コントのセットと背中合わせの位置に控えていた生バンドが、盆の回転とともに、演奏しながら前面へと繰り出します。このライブ感がじつにかっこよい。

この廻り舞台、いまでは海外の劇場も多く取り入れていますが、歌舞伎が発祥となります。18世紀半ば、発案したのは上方の狂言作者、並木正三(なみきしょうざ)。多くの仕掛けや舞台機構を生み出したアイデアマンとして知られています。

正三以前にも、歌舞伎では高さの異なる2重構造の舞台の高いほうの部分を回転させる「ぶんまわし」という手法も使われていました。しかし、回転コマにヒントを得た正三は、『三十石艠始(さんじっこくよふねのはじまり)』という演目ではじめて、舞台の床を盆状にくりぬき、舞台下の奈落で操作するという大がかりな廻り舞台を採用したのです。観客には大ウケだったと言われています。

ここで重要なのは、正三の狙いは、あくまで演出面にあったということです。

屋敷の中と、三拾石船のある淀川岸とを素早く交互に見せることで、異なる場所で同時に進行するドラマを描いてみせる。言わば、映画のクロスカッティングのような効果を実現し、臨場感を盛り上げたのです。

つまり、廻り舞台は、場面転換の時間短縮にとどまらず、歌舞伎の作劇や演出の可能性をも広げたのでした。

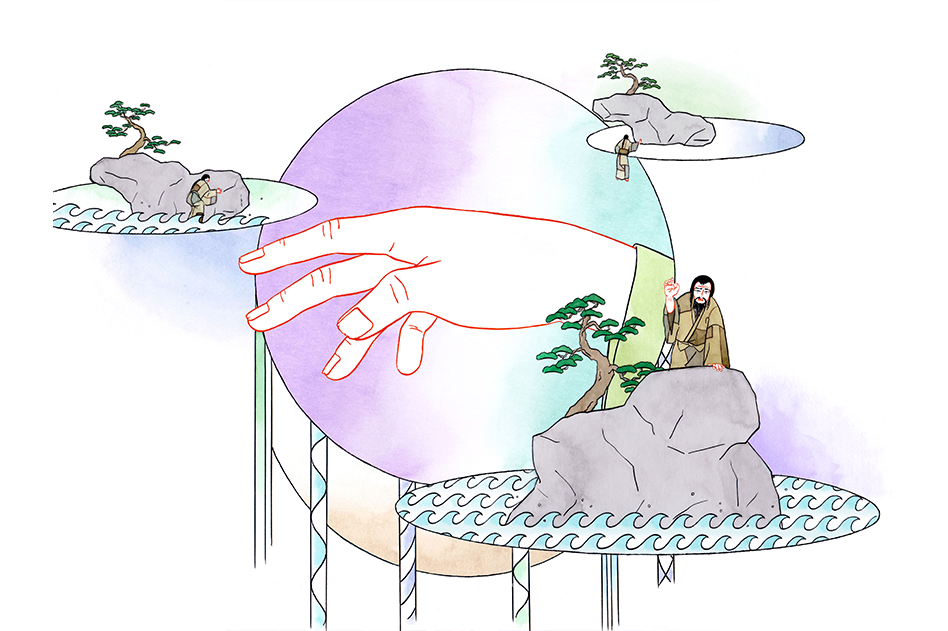

例えば、『俊寛』という演目のラスト。 島にひとり残された俊寛が、自分を置いて沖へと遠ざかっていく船を見送るために、浜の岩山に登ります。すると舞台が半廻し(=90度回転)に。観客からは、あたかも海上に俊寛と岩山のみがぽつんと存在しているように見え、俊寛の孤独と絶望が際立ちます。

最近、私の印象に残ったのは、2018年に歌舞伎座で上演された新作歌舞伎舞踊『幽玄』のうち「羽衣」の一幕でした。 太鼓芸能集団・鼓童のリズムに乗せ、天女が空へと舞い上がっていきます。しかし、実際には地上にいる漁師のほうが盆の上に乗ることで、回転とともに一気に遠のいていくのです。観客である私たちが鳥瞰の視点を得たような斬新さを覚えました。

いま目の前の現実が「つくりごと」であることを明かしつつ、同時に夢のような世界を実現する。 つくづく、廻り舞台は歌舞伎の幻惑的なアトラクション性を象徴する装置に思えてなりません。

文:九龍ジョー

1976年生まれ、東京都出身。ライター、編集者。主にポップカルチャーや伝統芸能について執筆。編集を手がけた書籍、多数。『文學界』にて「若き藝能者たち」連載中。著書に『メモリースティック ポップカルチャーと社会をつなぐやり方』(DU BOOKS)など。

画:大津 萌乃

イラストレーター。多摩美術大学出身。主な仕事に「KABUKI GREATS 歌舞伎名演目」シリーズ(美術出版社)カバーイラスト・挿絵、「家族、捨ててもいいですか」(大和書房)カバーイラスト、公演「great journey 3rd / 4th」メインビジュアルなど。