背のじゅんでならぶと、いちばんまえ。へんじは「はいっ」と、げんきな声。くちぐせは「あしたもがんばっていいですか」。「アイちゃんのいる教室」(全3巻)は、ダウン症のアイちゃんのいる小学校の通常学級のクラスを6年間、著者の高倉さんがみつめ、3冊の写真絵本にまとめたシリーズです。

高倉さんから、アイちゃんの近況について文章を寄せていただきました。

アイちゃんが、ことしで21歳になりました。春から仙台のレストランで働いています。

お客さんが入ってくると「いらっしゃいませ」と元気よく声を張り上げて、おぼつかない手つきで水をテーブルに運びます。

身長は1メートル40。太白小学校を卒業して8年間で6センチだけのびました。一緒に働く20人の中では一番小さいので、どこにいてもアイちゃんだと一目でわかります。

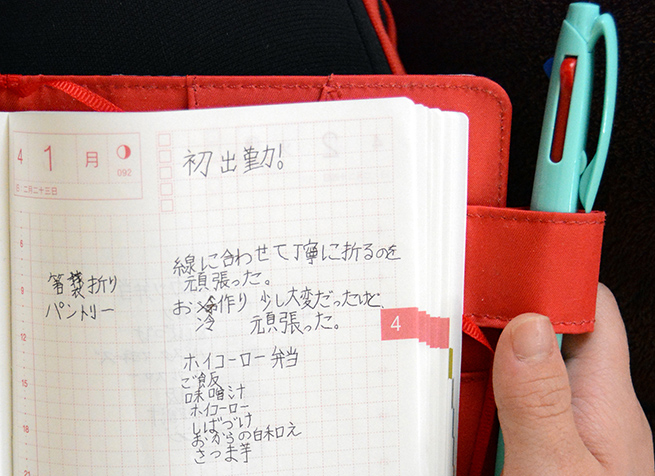

コップふき、食事の盛りつけ、はし袋折り。働き始めたばかりなので、まだ裏方の仕事が中心です。

店では知的障害のある人たちがたくさん働いています。きびきびと動き回る先輩たちはかっこいい。自分も早くあんなふうになりたい、とアイちゃんはあこがれます。「少しずつ覚えていけばいいからね」とスタッフに声をかけてもらって、緊張がほぐれました。

自宅から勤め先までバスと地下鉄を乗りついで1時間。もちろん一人で通っています。もう大人ですから、たまにお酒も飲みます。あまり強くないのですが、「おつかれさま」と言って乾杯する瞬間が大好きです。

太白小を卒業した36人はそれぞれの道を進みました。

アイちゃんの進学先は地元の公立中学校でした。ただし、小学校のときのように全員で一緒に勉強する「通常学級」ではなく、障害のある子どもが少人数で学ぶ「特別支援学級」です。中学になれば人間関係が複雑になり、勉強も格段に難しくなります。「通常学級で周りに合わせて無理させるくらいなら、障害のある友だちと一緒に、ゆったりしたペースで勉強させたい」というのが、両親の考えでした。

中1の最初のころは通常学級の後方にアイちゃんの席があり、授業が始まると入ってきて、終わるとすぐ出ていくという感じでした。

やがてアイちゃん自身、教室に入りたがらなくなり、半年ほどで交流の場はほとんどなくなりました。太白小時代の同級生も同じ中学校にいましたが、そよかさんによると、「給食のおぜんを返しに行くとき、たまに廊下ですれ違って『あ、アイちゃん』と声をかけるくらいだった」といいます。

中学を卒業してから、県立光明支援学校の高等部に3年間、さらに私立の「いずみ高等支援学校」の専攻科で2年間学びました。支援学校では、調理や清掃など、仕事に役に立つことを身につけました。

*

ほかの子たちはどうしているでしょうか。

昨年の夏、同級生のまなみさんとひかるさんが、アイちゃんと再会しました。

2人とも大学生。まなみさんは東京の音楽大学、ひかるさんは秋田県の大学で土木工学を勉強しています。まなみさんとアイちゃんが会うのは中学3年の同窓会以来。ひかるさんとは小学校を卒業して一度も会っていないので、実に7年半ぶりです。

仙台の喫茶店で落ち合った3人のやりとりは、最初はぎこちなかったですが、イケメンだった男子の名をあげ、学芸会の劇の思い出を振り返るうちに、あのころのノリが戻ってきました。「レストランで働こうと思っている」と話すアイちゃんに「接客の仕事、似合っているね」と2人は言い、メイクをするなら今から練習した方がいい、でも肌はきれいだから必要ないか、と女子トークで盛り上がりました。

ずいぶん周りに気を配って会話している。アイちゃんも大人になったなあと、ひかるさんは感じました。

まなみさんは、音楽の道に進むか、特別支援学校の先生になるか、迷っています。後日、こんな話をしてくれました。

教育実習で、知的障害のある子の補助に入ったときのことです。明らかに手慣れていて、でも必要以上に手出しはしないまなみさんに、子どもたちは心を開いてくれました。担任の先生からもすっかり信頼され、仕事を任されました。最終日は別れがなごり惜しくて泣き出す子もいました。

先生に「対応がめちゃくちゃ上手ですね」とほめられ、まなみさんは「この子はこういう障害だから、という見方はしないで、その人自身として接するからかな」と思ったそうです。その接し方は、ダウン症のアイちゃんと小学校の6年間濃密につきあったことで、自然と身についた気がする、とまなみさんは言います。

ほかのクラスメートも、ふとしたときにアイちゃんを思い出すようです。熊本県の大学で畜産の勉強をしているそよかさんは、馬術部に入りました。障害のある子に乗馬を体験してもらう「ホースセラピー」のアルバイトをしています。

部員仲間が対応に困る子にも積極的に声をかけ、「こうしたらどう?」と本人に提案します。「壁を作ってもダメだよなと。太白小の経験が役に立っています」

みずきさんも、「ちょっと違う振る舞いをする人がいても、敬遠するのではなく、特色や個性だと受け止めるようにしている」と言います。

クラスを3年間担任した佐々木直子先生は、子どもたちのぶつかり合いを見逃さず、学級会などの場で徹底的に話し合うことにこだわりました。

あの体験はやはり強烈だったようです。

8年たってみて、あの話し合いの意味がわかるような気がする、とみんなは言います。

「あの時間は面倒くさかったけど……」と、りょうさんは振り返ります。「みんなで意見を出し合ってどうにかした経験は、その後も生きていると思います。太白小のころは話し合った結果、譲歩するときもあった。でも、中学や高校に進んでからは譲り合いのない場面もたくさん見てきました。考えてみれば、あのクラスの面倒くささが重要だったのかも」。りょうさんは宮城県の体育大学でアスリートを指導する専門家「ストレングスコーチ」をめざして奮闘中です。

まなみさんは「答えが出なかったことが多いじゃないですか。効率を考えたら、あの時間って絶対無駄だったと思うんですけど、でも、あの話し合いがあったからこそ一人一人がちゃんと考えて話したりできるようになったのかな」と感じています。

「話し合いを深めながら、いろんな人がいるよねって実感できた。世の中には自分と考えの違う人がこんなにいるんだ、って。だから、自分にはこうしたいという理想があっても、それを他人に押しつけるのは違う。そう考えるようになったと思います」

*

アイちゃんのお母さん、美法(みのり)さんの言葉も紹介します。

本の中のアイちゃんは、物おじしない元気な女の子ですが、意外なことに小学校に入る前は引っ込み思案で、人前に立つのも苦手だったそうです。保育所で劇をやると、一人だけ舞台の上でうつむいて固まってしまう。ダウン症の友だちが集まる場でも、輪に入れず、イスの下でうずくまって隠れていました。

ほかの子の様子を見てまねをしてみるようになったのは、入学直前の6歳くらいから。のちに太白小のクラスメートになる友だちが、かわるがわる声をかけ、アイちゃんを誘ってくれました。

その子たちとそろって進学し、通常学級で6年間刺激を受けた影響は大きかった、と美法さんは言います。

「何かが『できる』からではなく、むしろ手先も不器用だし、動作も遅いし、できないところだらけながら、めげずにいろいろ取り組み、楽しもうとする。周りがそれを見てなんとなく助けてくれる。そうやって今の前向きな性格が形づくられていった気がします」

アイちゃんもクラスメートのみんなも、同じ教室で過ごし、一緒に笑ったり泣いたりした日常が、なにかしら人生の糧になっている。困難にぶつかったとき、あの頃の経験がたまに助けてくれることがある。

それはうれしい発見でした。

「いまの職場に、ちょっと気になっている先輩がいるんです」とアイちゃんはうれしそうに言います。声が低くてかっこいい男の人で、部屋に入ってきた瞬間、すぐわかる。「おお来た」とドキドキするそうです。

一人暮らしもしてみたい。料理は専攻科で習ったので自信があります。レシピ本を見てひとりで鶏のてりやきを作ったこともあります。

持ち前の好奇心と人なつこさで、アイちゃんはこれからも自分なりの幸せを見つけていく。そう信じています。

2024年11月 高倉正樹