4月17日の深夜、愛媛県と高知県で最大震度6弱の大きな地震が起きた。震源の深さは39キロで地震の規模はマグニチュード(M)6.6。津波は発生せず、揺れによる被害も少なかったが、豊後水道の震源地は南海トラフ巨大地震の想定震源域内だったことから多くの住民が巨大地震を想起した。政府が地震直後に危機管理センターに官邸対策室を設置するなど関係者の間でも緊張が走った。

気象庁は「巨大地震の可能性が高まったとは言えない」との見解を示した。政府の地震調査委員会(平田直委員長)は同様の見方を示しながらも「もともと巨大地震の可能性が高いことは忘れてはならない」と強調する。今年は元日に石川県の能登地方で震度7の大地震が発生して大きな被害を出した。その後も震度5弱以上の地震が全国で頻発し、この国が「地震大国」であることをいやでも印象付けられる。巨大地震に対する「備え」を強化する契機にしたい。

巨大地震と異なり、プレート内で発生

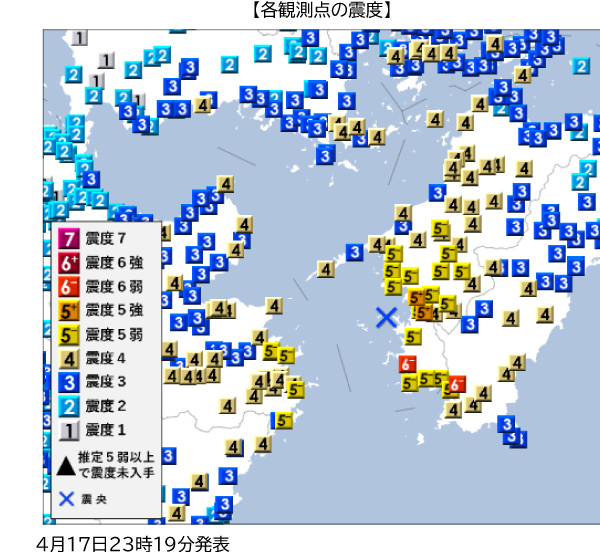

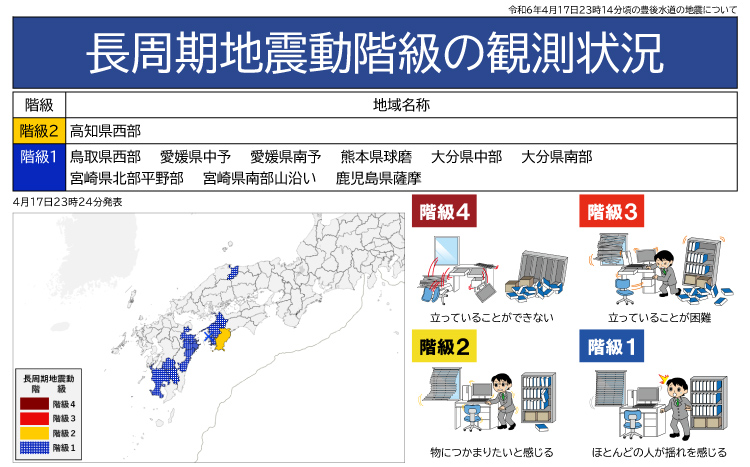

気象庁によると、4月17日午後11時14分ごろ、愛媛県愛南町と高知県宿毛市で震度6弱を観測する地震があり、中部地方から九州にかける広い範囲で震度5強から1を観測した。四国で震度6弱を観測したのは現在の震度階級になった1996年10月以降初めて。高知県西部では長周期地震動で物につかまりたいと感じる「階級2」を観測した。

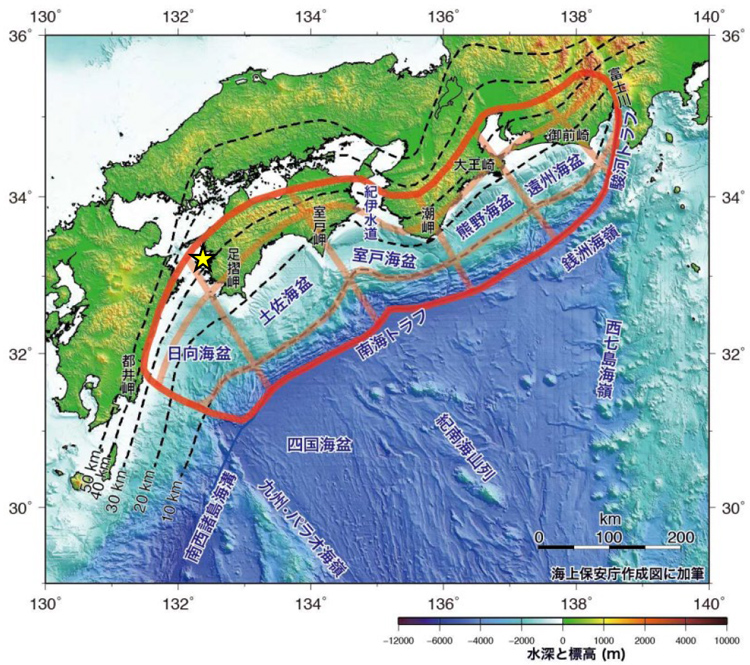

南海トラフは日本列島が位置する大陸プレートの下に海洋プレートのフィリピン海プレートが南側から年間数センチメートルの割合で沈み込んでいる。トラフは海溝と混同しやすいが、通常水深6000メートル以上を海溝、未満をトラフと呼ぶ。トラフは「溝状の海底地形」だ。

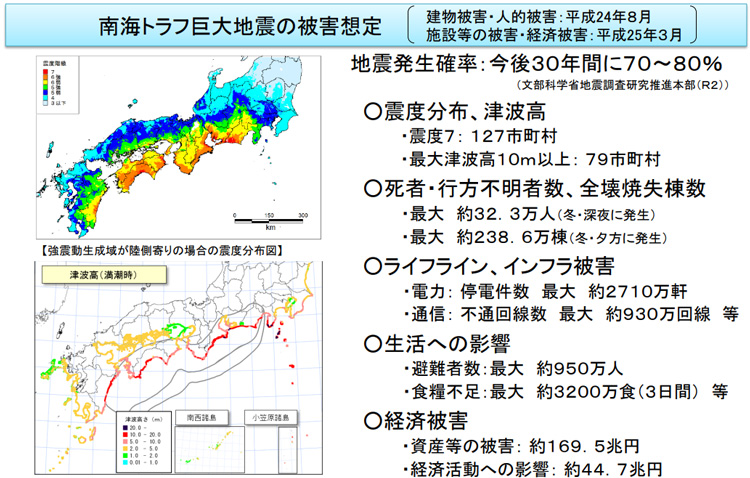

ここでは常にひずみが蓄積されていて、過去、概ね100~150年の間隔で大地震や津波被害が繰り返し起きている。政府の地震調査研究推進本部は「南海トラフ周辺を震源とする巨大地震の今後30年以内の発生確率は70~80%」としている。

17日深夜に発生した大きな地震の位置付けについて18日未明に記者会見した気象庁の担当者は「今回の地震は南海トラフ巨大地震とは発生メカニズムが異なり、直接、巨大地震の可能性が高まったとは言えない」などと説明した。「発生メカニズムが異なる」とは、南海トラフ巨大地震がプレートの境界で発生するのに対し、今回はフィリピン海プレートの比較的深い内部で発生したという違いだ。

「切迫性の高い状態」

豊後水道を震源とする最大震度6弱の地震を受けて政府の地震調査委員会は4月18日に臨時会合を開いた。会合では集まったさまざまなデータを分析しこの地震の科学的評価を行った結果、「発生メカニズムは東西方向に引っ張り合う正断層型で、フィリピン海プレート内部で発生した」とした。

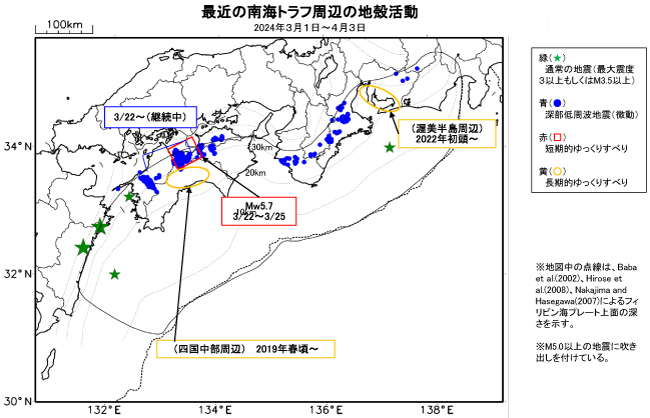

そして巨大地震発生とのつながりが指摘される「低周波地震動」のデータなどには大きな変化が見られなかったことなどから「南海トラフ巨大地震の発生可能性が平常時と比べて相対的に高まったと考えられる特段の変化は観測されていない」(平田委員長)とした。

地震調査委は慎重な表現を使いながら今回の地震が巨大地震の引き金になるとする見方を否定した。しかし注目すべきはその一方で「昭和東南海地震(1944年)・昭和南海地震(1946年)の発生から約80年が経過していることから切迫性の高い状態である」との見解も示したことだ。調査委も今回の地震が巨大地震と「全く無関係」とは言っていない。「関係ない、とは言わない方がいい」と指摘する専門家もいる。

分かりにくいが地震調査委も、今回の地震は直ちに巨大地震につながる兆候ではないものの、もともと巨大地震は「30年後に起きないかもしれないが明日起きてもおかしくない」との基本的な見方を改めて明確に示したことになる。

地震調査委はまた、中国や四国、九州にかけての周辺地域では約60年に1度程度の頻度で今回と同規模の地震が起きていることを指摘。プレート境界で起きる巨大地震だけでなく、巨大地震を誘発することも完全に否定できないプレート内部での地震についても防災・減災対策が必要と強調している。

「地震臨時情報」に至らず

現在、南海トラフ巨大地震の可能性が高まったと判断された場合、気象庁から事前に「地震臨時情報」が出されることになっている。2019年に運用が始まった。想定震源域で「M6.8」以上の地震が発生した場合や、「ゆっくりすべり」といった通常と異なる地殻変動を観測した場合に出され「調査中」とされる。

同時に気象庁は有識者による「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」を臨時開催し、巨大地震との関連を調査、検討し、危険性を判断する。その結果、M8以上の大地震が起き、後発地震の可能性が高まったと判断された場合は危険度がかなり高い「巨大地震警戒」が、またM7以上の地震が起きるなど危険度が一定程度想定されると「巨大地震注意」が出される。

巨大地震警戒は発生後の避難では間に合わない恐れがある住民を対象に1週間程度の「事前避難」を求める。これまで実際に臨時情報が出た例はない。

4月17日に起きた豊後水道を震源とする地震のMは6.6で、地震臨時情報発令の条件の一つの「M6.8以上」の基準より0.2少なく、同情報は出されなかった。もし今回震源がもう少し浅くMが6.8に達していたら、初の発令になっただけに自治体や住民らにかなりの混乱が生じた可能性もある。

被害想定と計画改定を延期

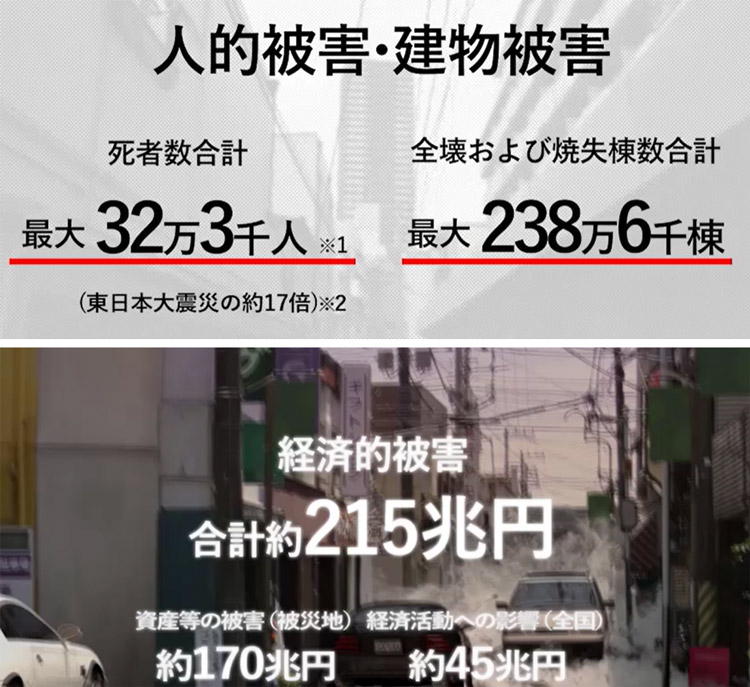

内閣府は東日本大震災の翌年の2012年に南海トラフ巨大地震の想定震源域の場所や津波が集中するとみられる地域や、季節、時間帯などを組み合わせた複数パターンの被害想定をし、死者は最大32万3000人と発表した。

このほか、内閣府の公表データから想定される最悪の数字だけを拾うと、全壊、焼失家屋は最大238万6000棟、経済的被害は215兆円近くに及ぶ。社会に大混乱を及ぼし、上水道は最大3440万人が、下水道は3210万人が使用不可能になり、最大2710万世帯が停電し、大部分の携帯電話は使用不能になる。帰宅困難者は京阪都市圏約660万人、中京都市圏約400万人を数える。

こうした国の根幹を揺るがす甚大な被害想定を受け、政府は2014年に「南海トラフ地震防災対策推進基本計画」を策定。23年度末までに想定死者数を8割減らす目標を掲げた。そして自治体などと連携しながら「事前防災」政策を強化してきた。

その成果が一定程度出ていることを前提に内閣府の作業部会は、建物の耐震化や避難手段の確保など約10年の対策の進ちょくを反映させた被害想定の見直しを昨年2月から進めてきた。

この被害想定見直しの最新報告を受け、当初は今春にも防災基本計画も見直される予定だった。しかし、内閣府関係者によると、1月に能登半島地震が発生したことから作業部会内部に「能登半島地震の教訓を南海トラフ巨大地震の被害想定や防災対策に反映させるべき」「想定死者に災害関連死も考えるべき」などとの意見が出された。このため被害想定の見直しや基本計画改定の作業は予定より遅れているという。

2016年に起きた熊本地震では災害関連死が直接死の約4倍に上ったことが大きな問題になった。能登半島地震での関連死は石川県によると4月23日時点では15人で、熊本地震より大幅に減るとみられている。しかし南海トラフ巨大地震はその規模の大きさから関連死も大幅に増えるとの見方もある。

地震頻発で「備え」強化を

1月1日の能登半島地震以降、日本列島では震度5弱以上の地震が頻発している。同月6日と9日には能登半島や佐渡島付近でそれぞれ震度6弱と5弱の地震が発生。3月にも15日に福島県沖を、21日に茨城県南部をそれぞれ震源とする震度5弱の地震が発生した。

4月に入ると豊後水道を震源とする地震に先立つ8日には九州の大隅半島東方沖を、2日には岩手県沿岸北部をそれぞれ震源とする震度5弱の地震が発生した。 3日には南海トラフの延長線上にある与那国島に近い台湾でM7級、最大震度6強の地震もあった。

震度5弱以上の地震は4月25日時点で20回を超えている。気象庁の統計では、2020年は7回、21年は10回、22年は15回、23年は8回だ。近年だけ見ると今年は4月までにいかに地震が頻発しているかが分かるが、多くの地震の専門家は、特段異常な現象ではなく、阪神淡路大震災を起こした1995年の兵庫県南部地震以降、日本列島は地震の「活動期」に入っていると指摘している。

国の防災・減災に責任を持つ政府や自治体のほか、「共助」を担う地域社会から個人に至るまで、「大地震はいつ起きてもおかしくない」との前提でさまざまな角度から「備え」を点検し、強化したい。

関連リンク