の場合はクリックすると拡大します。

の場合はクリックすると拡大します。

千葉県香取市佐原で2018年7月13日~15日に行われた「佐原の大祭」の7月14日(土曜日)の18時30分から20時まで、10台の山車(だし)の連続「のの字廻し」が行われ、運よく最前列で見ることが出来ました。寺宿通りに並んだ上仲町、荒久、本川岸、八日市場、浜宿、寺宿、田宿、仁井宿、船戸、下仲町の順番に行われ、上仲町と荒久と本川岸の3つの山車の「のの字廻し」はすでに紹介いたしました。

今回は4番目の八日市場(ようかいちば)の山車の「のの字廻し」を紹介したいと思います。山車の上に乗っている飾り物はほとんどが江戸の有名な人形師が作った人形なのに対して、八日市場の飾り物は麦わらで作られた鯉(こい)なのです。古文書の記述より最初に麦わらの鯉が作られたのは約200年前の文政年間(1818~1830年)だそうです。驚いたことに鯉の制作方法が伝承続けられていて5年ごとに町内の人達で更新されていることでした。現在の鯉は平成26年(2014年)に作られたものだそうです。右の図をクリックすると佐原の大祭のパンフレットの中の詳細スケジュールを表示します。

今回は4番目の八日市場(ようかいちば)の山車の「のの字廻し」を紹介したいと思います。山車の上に乗っている飾り物はほとんどが江戸の有名な人形師が作った人形なのに対して、八日市場の飾り物は麦わらで作られた鯉(こい)なのです。古文書の記述より最初に麦わらの鯉が作られたのは約200年前の文政年間(1818~1830年)だそうです。驚いたことに鯉の制作方法が伝承続けられていて5年ごとに町内の人達で更新されていることでした。現在の鯉は平成26年(2014年)に作られたものだそうです。右の図をクリックすると佐原の大祭のパンフレットの中の詳細スケジュールを表示します。その麦わらの鯉のすばらしい出来栄えを見ていただきたくて頭部の写真を掲載いたしました。鯉の口は動くようになっていました。

17時前までに寺宿通りに山車が並べるためにいろんな方向から10台の山車が集まってきました。八日市場の山車は細い路地から寺宿通りに入ってきました。その路地から曲がって寺宿通りに並ぶ瞬間の動画を紹介します。本動画は頭から2分28秒の最も迫力のある時点からスタートするように設定しています。動画は寺宿通りの北方向から南に向かって路地との曲がり角を撮っています。

18時には灯籠に灯が入り入り、18時30分から上仲町→荒久→本川岸と「のの字廻し」が行われ4番目の八日市場の山車が動き始めたのは18時50分でした。

我々が見ていた場所からのGoogleストリートビューも紹介します。→ポチッ

のの字廻しが行われる交差点に近づいてきました。ちなみに八日市場区は約250世帯だそうです。

さらに近づいてきました。

上の写真を拡大いたしました。

さらに拡大いたしました。麦わらの鯉の口が開いているのが分かってもらえると思います。口の中から開閉するための細いひもが出ています。

位置に着く直前です。こちらでは口は閉じています。

上の写真はクリックすると拡大しますが、クリックが面倒な方のために拡大写真を掲載いたしました。クリックするとさらに拡大いたします。

位置に着くと「のの字廻し」が始まりました。

上仲町と本川岸の記事では始まるところから終わるまでの6分47秒(上仲町)と5分36秒(本川岸)の動画を紹介しましたが本動画は一部だけで2分50秒です。口が開いたり閉まったりするのも判ってもらえると思います。

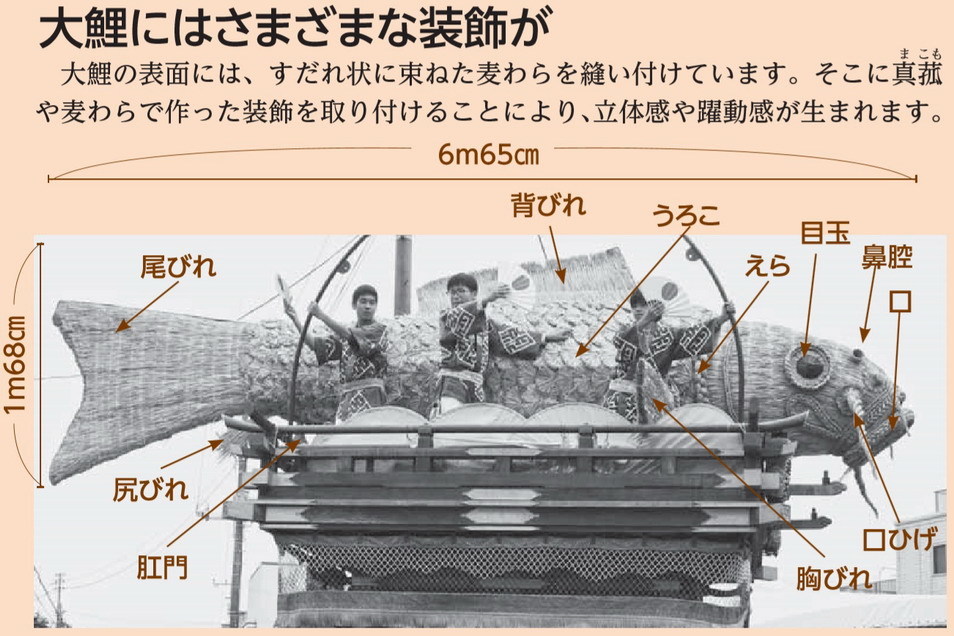

のの字廻し中の麦わらの鯉を紹介します。大鯉と呼ばれる麦わらの鯉は、長さが3.5m前後の山車よりも遥かに長い6.65mで、高さも1.68mあるそうです。内部は竹の骨組みが入っています。

やはり若連の人達の頑張りを紹介したくなります。3連続の写真で紹介します。

この角度の写真が一番迫力があると思いませんか。

我々の目の前を過ぎたところの写真です。

動画でも若連の人達の頑張りを紹介したいと思います。

写真の中の右側の2本の棒の手前側の棒を中心に廻していました。

男性陣は提灯で掛け声をかけているのに対して女性陣は日の丸の扇子で掛け声をかけて応援していました。白い浴衣の女性と法被(はっぴ)の女性がおられました。ヘッドホンをつけている人はテレビ局の音声さん(音声収録担当)です。

女性陣の応援を動画でも紹介します。白い浴衣の女性陣の応援はピッタリと息があっていることが判ってもらえると思います。

のの字廻しが終わった瞬間です。

西方向に退場して八日市場の「のの字廻し」が終わりました。

車輪の回転跡が鮮やかに残っています。

佐原駅で配られていた佐原の大祭の山車と人形などの飾りの説明部分です。青枠の部分が今回の山車に関する部分です。クリックすると文字の読める大きさに拡大いたします。

① 山車の制作年 :明治29年(1896年)

② 飾り物の初制作年 :文政年間(1818~1830年) 古文書の記述より

③ 額の文字 :龍の彫刻

④ 一口メモ :飾り物の鯉は、麦わらを使い、町内全員の協力で

5年ごとに制作。今の鯉は平成26年の作。

⑤ 担当の下座連 :内野下座連

⑥ 地区 :八日市場(ようかいちば)

⑦ 飾り物 :鯉(こい)

大鯉と呼ばれている八日市場の鯉の飾り物に関する記述を紹介します。本内容は香取市の広報誌(広報かとり)の2014年の記事「大鯉が生まれ変わる/佐原の大祭夏祭り」から転用させていただきました。麦わらだけでなくイネ科マコモ属の真菰(まこも)も一部の装飾(エラや口ひげなど)に使われているようです。

その記事の中に制作手順の写真が掲載されていたので紹介します。制作期間は約2ケ月だったそうです。この時の作業は町内の役員などや当役・若連が総出で行なわれたそうです。平日は仕事をしているため、都合のつきやすい週末が中心となったそうです。工程は大きく、骨組みの組み立て→麦わらの皮むき→

表面の縫い付け→装飾の制作→取り付けの順で進められたそうです。古い図面も残っていますが、各部所の細かな制作や取り付けなどのノウハウは、10回ほど大鯉づくりを経験されている右の写真の玉造忠さんなどの経験者の指導の下の実体験を通して若い世代に伝えられていようです。2014年5月3日の仕事始めでは杉の丸太に板を組ませて骨組みを作り(1) 、制作の成功を祈念する神事(2)を行ったそうです。

表面の縫い付け→装飾の制作→取り付けの順で進められたそうです。古い図面も残っていますが、各部所の細かな制作や取り付けなどのノウハウは、10回ほど大鯉づくりを経験されている右の写真の玉造忠さんなどの経験者の指導の下の実体験を通して若い世代に伝えられていようです。2014年5月3日の仕事始めでは杉の丸太に板を組ませて骨組みを作り(1) 、制作の成功を祈念する神事(2)を行ったそうです。

大鯉を作る作業風景の一枚です。全身を覆う表面やうろこに使う麦わらは新潟県から取り寄せ、鯉の見栄えを左右する麦わらは、節毎の表皮を手で剥き、中のきれいな部分を使用するという非常に手間な作業によって出来上がるとのことです。

大鯉を作る作業風景の一枚です。全身を覆う表面やうろこに使う麦わらは新潟県から取り寄せ、鯉の見栄えを左右する麦わらは、節毎の表皮を手で剥き、中のきれいな部分を使用するという非常に手間な作業によって出来上がるとのことです。こちらも右の写真の「広報かとり」のNo.199 平成26年7月1日号から転用させていただきました。右の写真をクリックすると全文一括版(PDF:6,349KB 全12頁)を表示します。

広報誌「広報かとり」に取り上げられた2014年の制作過程記録写真のスライド動画が掲載されていたので紹介します。材料の使用先は次の通りであることが判りました。

木材 骨格

竹 表面整形材

簟(むしろ) 下地

大麦 表面 鱗

真菰(まこも) 髭(ひげ) 側線 他

2007年の大鯉の制作の動画がYouTubeに掲載されていたので紹介します。この時は大鯉の骨組みは前のものが使われたようです。上のスライド動画と一緒に見ると効率的です。

【関連する記事】

- 浜宿の山車の「のの字廻し」 佐原の大祭 2018年7月14日

- 本川岸の山車の「のの字廻し」 佐原の大祭 2018年7月14日

- 荒久の山車の「のの字廻し」 佐原の大祭 2018年7月14日

- 上仲町の山車の「のの字廻し」 佐原の大祭 2018年7月14日

- 伊能 忠敬(いのう ただたか)

- テレビでも紹介されたことがある創業350年の胡麻油屋さん

- 佐原の丸い郵便ポスト

- 香取神宮

- 佐原の町並み 香取街道沿い

- 素朴な手焼き煎餅

- 高級亀の子たわし

- 昔活躍した水郷地帯の水車(みずぐるま)

- 珍しいハス(蓮)たち

- 佐原の町並み 小野川沿い

- 与倉屋

- 佐原の佃煮屋さん

- おまけしてもらえました。 加藤洲十二橋

- 加藤洲十二橋舟めぐり

- 散策の後のデザート

- はす祭りは7月6日~8月11日 水郷佐原水生植物園

でもきっと重いんだろうなぁ(*_*)

皆様の息がぴったり合ってさすがです( ^ω^ )

麦わらの鯉は金色に輝いていました。これほどのものを作れるのはすばらしいことだと思います。

わらで作った鯉も素晴らしいです。

鱗の模様もしっかりと出していました。さすが200年の歴史の鯉です。

鯉の山車は珍しくよく憶えていますが、

口が開くのは気づきませんでした。

鯉の山車は昨年の祭りのポスターで

メインに写っていたと思います。

口開いたり閉じたりと

細工が見事です

男衆も大迫力ですね~

長さは6m65cmだそうです。2014年は仕事の合間の週末中心の作業で約2ケ月がかりで作ったそうです。

2017年のポスターでは大鯉の山車が使われていたのですね。大鯉は見事でした。

制作中の写真が香取市の広報に掲載されていたので転用掲載させていただきました。ほんと口の開閉や、細かい細工に驚かされました。

芸術品に見えます。。

提灯にも鯉の文字がありますね。

昇竜と何か関係があるのでしょうか?

ほんと素晴らしい出来栄えです。5年ごとなのに作り方が伝承されているのが素晴らしいです。

正面と後ろ灯篭ですね。細かいところも見逃さず見ていただいてうれしいです。ありがとうございます。

昇竜との関係は判りませんが、鯉の滝登り(鯉の滝昇り)も縁起の良い言葉です。

お互いに、台風被害ありませんように。

幸い千葉は大丈夫でしたが西日本は心配ですね。

被害が出ないことを祈っております。

鯛まつりは10メートルくらいの張りぼてに赤黒の布をかぶせたもので、港でも泳ぐのです。しかし、私はまだ直接は見ていないんですが。

鯛の回遊は朝8時頃のようなので難しいのかもしれません。

15時頃には晴れるようなので花火の方は準備次第ですね。

鯛まつりの張り子の鯛を動画で見てみました。大きいですね。

https://youtu.be/zQJ6Zm8b5ko?t=20s

本物のように作り 肛門まで・・・

ほんとすばらしいと思います。これほどのものを作れるとはすばらしいと思います。普通は5年経つと作り方を忘れてしまいそうです。

百楽荘の眺望にコメントを有難うございました。

建物までは広い道が有りますが、

海岸線には道が無いようで、

茅葺があるところへは、建物の中から、

エレベータで降ります。

手掘りのトンネルを抜けて海に出ると

別世界が広がっていました。

凄い鯉ですね、麦わらで出来ているとは

思えませんね。

暑い中良く出かけられましたね(^_^)v

麦わら製なのに

ちゃんと生きてる鯉だ~☆

こういう技術 続いてほしいですね(^^)

またよろしくお願いいたします(^^♪

千葉って藁で大蛇を編んだりする地域もあったような...

昔ながらの風習でお祭りがある地域の地元っ子が

羨ましいです。なんだか、明確なバックボーンというか

ウチの地元!ていうのが良いですよね。

暑さのピークとなった7月23日だったら大変だったと思います。7月14日も結構暑かったけれども、夏祭りに参加している人はもっと暑かったと思います。ただし佐原の近くには水郷地帯も近くにあることから東京に比べると多少は涼しいのかもしれません。それでも暑い昼間は休憩を沢山とっているように感じました。

我々も冷房の効いた喫茶店に入って涼んでいました。

どの程度の期間で作っているのかを知りたくて検索した結果、大鯉の制作に関して記載された広報誌を見つけたので追記したわけです。すごく参考になりました。

ほんと、大きいけれどもかわいいです。

特に制作に携わった人は愛着があることでしょう。

お久しぶりです。2016年9月30日以来なので1年10ケ月ぶりです。だいちゃん、しょうちゃん、てんちゃんも元気ですね。これからもよろしくお願いいたします。

大鯉づくりの技術が伝承されてきたのはすばらしいことだと思います。

藁づくりの大鯉で、私も最初に頭に浮かんだのは辻切りの「藁の大蛇」でした。これほどの規模ではありませんが伝承してきたというところは共通点が多い気がします。

https://makkurokurosk.blog.so-net.ne.jp/2017-02-03

https://makkurokurosk.blog.so-net.ne.jp/2009-06-07-19

作った方ってホント・・・すっごいねぇーっ!!

それにしても、鯉は精巧に作られていますね。ユネスコ文化遺産の名に

恥じません。のの字廻しの若衆の表情、迫力あります。

これほどのものを作れる技術は後世に伝えていってほしいものです。

人形師による歴史上の人物もすばらしいけれども、昔ながらの作り方で、5年あるいは4年ごとに作り続けているのもすばらしいことだと思います。ほんと、のの字廻しでの若衆の顔は迫力がありました。

金色に光る大きな鯉、いいですね。

見てみたいです。

夜は提灯に灯が入りきれいでした。

あとの山車ほど、周囲も暗くなるので幻想的でした。