昔はこうではなかった・・・・?の巻

シリーズ これでいいのか選挙制度

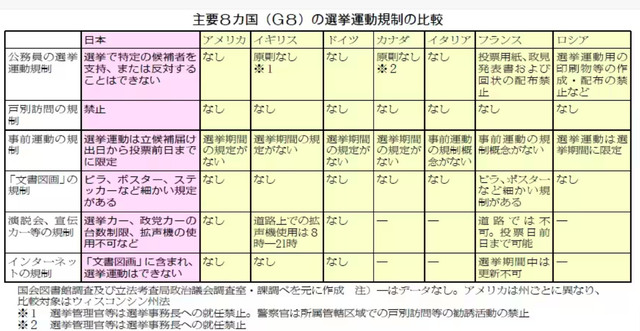

世界でも異常な“べからず法”

市議が選挙前に後援会ニュースを会員に配っただけで選挙違反で逮捕される。公務員が休日にビラを配ったのも国家公務員法・人事院規則の制限違反だと逮捕―政治活動の自由を脅かす相次ぐ弾圧事件の背景には、「べからず法」と呼ばれる公職選挙法をはじめ、世界でも異常な日本の選挙運動規制があります。日本共産党の井上哲士参院議員事務所が依頼した国会図書館の調査をもとに、日本の選挙運動規制を国際比較しました。(佐久間亮)

戸別訪問禁止日本だけ

日本国憲法は、「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動」(前文)するとしています。そのために、「国民の参政権」(一五条)、「思想および良心の自由」(一九条)、「集会、結社、表現の自由」(二一条)などを保障しています。

日本も批准した国際自由権規約も、「不合理な制限なしに」「直接に、又は自由に選んだ代表者を通じて、政治に参与すること」を市民の権利として定めています。

国民が、自ら積極的に選挙運動にかかわり、そのことを通じて政治的な意思を形成することは、市民の権利であり、主権在民の重要な中身なのです。

ところが、日本の公職選挙法は、自由であるべき選挙運動を原則的に禁止し、その上で特定の選挙運動についてのみ限定的に認めるという方法をとっています。

投票依頼を目的とした戸別訪問の禁止(公選法一三八条)、事前の選挙運動の禁止(一二九条)、ビラやポスターなど「文書図画」の事細かな制限(一四二条、一四六条)などはその一部です。

このような厳しい選挙規制は、国際的にも異常なものです。(表)

表にあげた主要八カ国(G8)はもちろん、世界の国で戸別訪問を全面禁止しているのは日本などほんの数カ国だけです。カナダでは、アパートやマンションの管理人は戸別訪問を妨害してはならないという規定さえあります。マレーシア、インド、パキスタンなどアジア各国でも認められています。

事前の選挙運動については、アメリカ、イギリス、ドイツ、カナダで選挙期間の規定そのものがなく、選挙期間があるフランス、イタリアでも事前運動規制の概念はありません。

「文書図画」についても、フランス以外の主要国には原則として規制がありません。日本で禁止されているインターネットでの選挙運動も、アメリカ、イギリス、ドイツでは一般化しており規制もありません。

公務員の運動規制も

日本は各種の法律や規則によって、公務員の政治活動・選挙運動を包括的に禁止しています。

国家公務員法一〇二条一項は「職員は…人事院規則で定める政治的行為をしてはならない」と規定。これを受け、人事院規則一四―七の五項は「公選による公職の選挙において、特定の候補者を支持し又はこれに反対すること」(一号)などを禁止しています。

これは、占領期に連合国軍総司令部(GHQ)が公務員労働者を弾圧するために、国会審議も抜きに日本に押し付けたものです。国際自由権規約やILO(国際労働機関)一五一号条約にも反する法規です。

地方公務員も、刑事罰の適用はありませんが、国家公務員同様の禁止規定が課されています。

これも、ドイツ、イタリアには公務員の選挙運動を規制する法律自体がなく、アメリカも公権力の行使を禁止する条項があるだけです。イギリス、カナダは選挙管理官が特定の候補者の選挙事務長へ就任することを禁止した条項などはありますが、公務員一般に関する制限はありません。

有料広告は制限なし

いまや「選挙は、広告代理店にとって、オリンピックなどのスポーツイベントに匹敵する収穫期」(『電通の正体』)ともいわれます。草の根での選挙運動を厳しく規制する一方、テレビCMや新聞広告には制限がありません。

巨額の資金を必要とする商業広告は影響力が大きい半面、資金力の有無がものをいいます。しかも自民党、民主党などの広告料の原資は国民の税金である政党助成金。憲法違反の助成金を多く受け取っている政党ほど有利です。

有料の政治広告が自由なアメリカでは、選挙CMが重要な位置を占め、大統領選挙の最終候補は五千万ドルから一億ドルもの広告予算をつぎ込むといわれます。

しかし、イギリス、イタリア、フランスなど有料放送での政治広告を原則禁止している国もあります。

カナダは有料放送枠の三分の一を各政党に平等に配分し、残りは下院の議席数と直近の選挙の得票数に応じて配分します。

党略につぐ党略の歴史

事前運動や戸別訪問の禁止、文書配布の規制は、一九二五年の普通選挙法施行と同時に持ち込まれました。

戦後、選挙権も女性参政権を含む二十歳以上の成年者に拡大。文書の配布なども大幅に緩和されましたが、戸別訪問の禁止は残りました。

さらに、歴代の政府・与党は、選挙で民主的な草の根の選挙運動が威力を発揮するたびに、党略的な規制強化を繰り返してきました。

一九七〇年の京都府知事選では、民主府政の蜷川知事の実績や政策を訴えた候補者名入りの機関紙号外などが威力を発揮。政府・自民党は、選挙期間中の政党・確認団体の機関紙配布を制限し、候補者名の書けない法定ビラに限定しました。

七二年の総選挙で、日本共産党・革新共同が三十九議席を獲得し、七五年に東京、大阪、神奈川など三十七自治体の首長選で革新統一候補が勝利すると、政党・政治団体の機関紙号外に、選挙期間中に候補者名を入れることや、選挙に関する報道・論評を禁止しました。

政党の宣伝カーや拡声機の使用規制に対抗して編み出された機関紙宣伝カー、パンフレット宣伝カーも八一年と二〇〇〇年の公職選挙法改悪で禁止されました。

選挙運動規制の歴史は、国民の要求をおさえつけ、日本共産党をはじめとした民主勢力の議会進出を阻もうとする歴史そのものです。

七二年の総選挙で、日本共産党・革新共同が三十九議席を獲得し、七五年に東京、大阪、神奈川など三十七自治体の首長選で革新統一候補が勝利すると、政党・政治団体の機関紙号外に、選挙期間中に候補者名を入れることや、選挙に関する報道・論評を禁止しました。政党の宣伝カーや拡声機の使用規制に対抗して編み出された機関紙宣伝カー、パンフレット宣伝カーも八一年と二〇〇〇年の公職選挙法改悪で禁止されました。

選挙運動規制の歴史は、国民の要求をおさえつけ、日本共産党をはじめとした民主勢力の議会進出を阻もうとする歴史そのものです。

現職・世襲有利の日本の制度

日本の選挙制度は、世界でもまれにみるほど、現職や世襲に有利な仕組みになっています。

日本では、1994年の選挙制度改革で、小選挙区比例代表並立制が衆議院に導入されました。この制度では、候補者は小選挙区で負けても、比例代表で復活することができます。この仕組みが、現職や世襲に有利に働いています。

中選挙区から小選挙区に変わっても、選挙の実態は変わりませんでした。選挙戦は、いわゆる「ジバン(地盤)、カンバン(看板)、カバン(鞄)」の「三バン」で戦います。それにより、現職や世襲は一定の票数を確保できます。その結果、たとえ小選挙区で負けても、比例で復活することができます。これが現職・世襲有利の背景になっています。

現職や世襲有利ということは、新規参入が阻まれるということです。各国がクオータ制を導入するなどして女性議員を増やしてきた一方、何もしなかった日本は、政治分野の男女平等で世界から大きく取り残されてしまいました。

また、この制度の下では、党の公認がなければ候補者は選挙戦を戦えません。その結果、党執行部が公認権と政治資金の流れをコントロールする動きが強まり、自民党の中央集権化、トップダウン化が進みました。小泉政権下の自民党の中央集権化に伴い、執行部は非主流派を排除しました。それにより党内の右傾化が進みました。

選挙制度改革から約25年がたちましたが、自民党には有力な国会議員が育っていません。72歳の菅首相、82歳の二階幹事長、80歳の麻生副総理のように、同じ面々が権力を握り続けています。この背景には、新陳代謝を促さない、現職や世襲に有利な日本の選挙制度があると言えます。

自民党が勝てる理由

日本の政治の現状は、有権者の声を正確に反映しているとも言えません。

私が注目しているのが、絶対得票率です。絶対得票率は投票を棄権した人も含め、すべての有権者を母数にし、何割の得票があったのかを測る数値です。

絶対得票率をみると、自民党は、2000年代初頭の森政権以降、小泉政権時の総選挙で20%台になったほかは、13〜18%程度で推移してきました(比例区)。すべての有権者の2割にも満たない得票しか得ていない政党が、小選挙区制の作用の結果、議席を占有しているのです。

驚くべきは、2012年の総選挙以降、安倍政権はすべての総選挙で、自民党が2009年に民主党に大敗した際の得票数に達していないのです(グラフ)。つまり、自民党は選挙に負けたときの得票数に達していないにもかかわらず、衆議院の圧倒的多数の議席を占め続けてきたのです。これは驚くべきことです。

なぜこんなことが可能なのか。第一に選挙の投票率が低いからです。投票率が低く、固定層からの得票と公明党票の上積みがあるから、自民党は絶対得票率が低くても、選挙で勝つことができます。

この状態を続ける秘訣は、低投票率を維持することです。森元首相がかつて、「(無党派層は)寝てしまってくれればいい」と発言したのは、投票率が上がると、この戦略が崩れるからです。

絶対得票率が低くても自民党が勝てるもう一つの要因は、野党票が割れることです。この二つの要因によって、自民党は政権を維持してきました。

低投票率が勝利の秘訣ということは、政権維持のためには、多くの有権者に投票を棄権してもらった方がいいということです。有権者に支持される政策を実現するよりも、政治にうんざりしてもらって投票に行かない人が増えた方が、自分たちに有利になる。菅政権の政策が民意とかけ離れても、政権が揺るがないのは、そのためです。こうした状況が果たして健全なのか。ぜひ考えてみてほしいと思います。

この記事へのコメント