女帝の業(ごう)

防人の歌碑の前に立つ小百合さん

投稿日時: 2008/09/22 03:58 (ロンドン時間)

日本時間: 9月22日 午前11時58分

バンクーバー時間: 9月21日 午後7時58分

防人の歌碑のところまで行って、

新しい道を探して 見つかった時の 新鮮さ。

長男や次男のこと、デンマンさんのことも

忘れて 自分だけのことで 走り回ってました。

■ 『ビバ! 白鳥の湖 (2008年6月15日)』

(防人の歌碑については上の記事を読んでみてね。)

“防人の歌”。。。懐かしいですねぇ~。

そうです。そうです。

あの防人の歌の歌碑も、小百合さんと一緒に見たいものですね。

日の暮れに

うすひの山を

越ゆる日は

背なのが袖も

さやに振らしつ

(巻第十四 東歌 三四〇二

詠み人知らず)

現代語訳:

日の暮れ時に、碓氷の山の峠を越える日に、我が夫が、別れの時に目につくほどはっきりと袖を振っていたわ。

(峠を越えて去ってゆく夫を慕う妻の心情を詠んでいる。)

ひなぐもり

うすひの坂を

越えしだに

妹が恋しく

忘らえぬかも

(巻第二十 四四〇七

他田部子磐前 [おさたべの子いわさき])

現代語訳:

ひなくもり(碓氷を導く枕詞)碓氷の坂を越える時は、国へ置いてきた妻のことが恋しくて忘れられない。

(碓氷峠越えの別れの恋歌。)

■ 『夢のホテル (2008年5月8日)』より

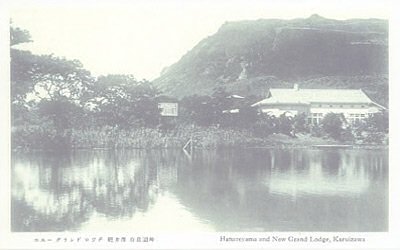

昭和25年ごろの手書きのマップを見つけ

コピーして 今大切に見てます。

大きくして額に入れようかな~

本当に 雲場池のところに ニュー グランドホテル

と書いてあった。

(lodge25.jpg)

(lodge24.jpg)

1度見てみたい 竈岩(かまどいわ)

白人はジャイアントチェアー と呼んでいたらしい。

南のプリンススキー場の裏側なので 見たこと無いです

ごめん ごめん 私の事ばかり

うん、うん、うん。。。

小百合さんの事を、もっともっと書いてくれてもいいよう。

私 今月末と思ったら 10月末 よね。

ネットカフェ・コンコルドであわてて デンマンさんの旅程表を見たから勘違いしてました。

あと1ヶ月ですね。

まだ1ヶ月以上ありますよう。

でも、1ヶ月なんてすぐに経ってしまいますからね。

僕は1ヶ月分の記事を用意しなければならないので、

この1ヶ月間は大変です。

これ SUBMIT できるかな

何だか お気に入りが減ってるし、マウスはどっか

無くなってるし やりずらいなー

これが 現実の世界ですよ、今日も次男坊と喧嘩がはじまりそうー。

では 今日も洗たく 掃除…

今から始めます。

では、また。。。

小百合より

そうですよう。そうですよう。

軽井沢は、小百合さんにとって“今一つの世界”なのですよう。

日常茶飯事から開放されて、小百合さんの“夢とロマンの生活”を軽井沢に求めているのですよう。

つまり、それこそ小百合さんの“女の世界”です。

デンマンの“ロマンポルノ天国”と重なると思うのですよう!

うしししし。。。

行田で元気に再会しましょうね。

“恍惚のハグ”を楽しみにしていますよう!

じゃあね。

投稿日時: 2008/09/22 07:16 (ロンドン時間)

日本時間: 9月22日 午後3時16分

バンクーバー時間: 9月21日 午後11時16分

『帰省スレッド』より

ロンドンの“ビーバーランド e-XOOPS”

また、防人の歌でござ~♪~ますか?

そうですよう。防人に狩り出された人たちは苦労したのですよう。苦労どころか、3年こき使われて九州から関東平野まで歩いて帰ってくる途中で、追いはぎや山賊に襲われて亡くなってしまった人もたくさん居たのですよう。

つまり、上の歌は今生(こんじょう)のお別れの歌なのですか?

そうですよう。もう2度と会えないかもしれないと思いながら防人は九州に出かけて行ったのですよう。

。。。んで、大伴家持のおじ様は防人の世話をする役目についていた事があるのでござ~♪~ますか?

そうなのですよう。だから、防人の悲劇をたくさん見たのですよう。

。。。んで、万葉集にも防人の歌をたくさん載せて、大伴のおじ様は当時の政府の非情なやり方を後世に伝えようとしたのでござ~♪~ますか?

その通りですよう。

。。。んで、さらに、持統天皇の陰謀、柿本人麻呂の悲劇までも大伴のおじ様は万葉集の中に書き残そうとしたのでご~♪~ざますか?

そうなのですよう。万葉集をしっかりと読めば、そのような史実がちゃんと書いてあるのですよう。

でも、そのような事をあたくしは学校で教わりませんでしたわ。

それはそうでしょう。万葉集を歴史書だと教える先生は居ないでしょうからね。万葉集は「日本最古の歌集」だと先生は教えますよう。

でも、実は歴史書なのでござ~♪~ますか?

ちょっと次の書評を読んでみてください。クイズを持ち出してきて、全く関係ないじゃないか!。。。そう思わずに面白いから最後まで読んでみてくださいね。

欺瞞の根本原理

上の図を見てください。

O は円の中心、 AB の長さ 14センチ、 BC の長さ33センチという事だけ分かっている。この円の半径は何センチですか。

別にむつかしい計算は要りません。

30秒で答えてください。

もし30秒で答えられなかったら、考えるのをやめて、この小文を終わりまで読んでください。

(中略)

手元にあったロースン (Clayton Rawson) の長編は Death from a Top Hat (1938)というので、この題名は手品師のシルクハットから兎や鳩が飛び出すように、「死」が飛び出したという意味。ディクスン・カーが褒めるはず、この作はカーの手品趣味をさらにいっそう極端にした徹底的な手品文学である。

(中略)

その他、この小説にはオカルティズムと手品趣味が充満していて、手品小説愛好者をヘトヘトに堪能させてくれる。結末の種明かしそのものには非常な創意があるとは云えないが、そこまでの道程が面白いのである。カーですら極端だと思っていたのに、そのカーに輪をかけて極端な手品作家に接して、上には上があるものと、ほとんど呆れた次第である。

冒頭に記した謎の図も、マリーニー(主人公探偵)がこの図を描いて警部ともう一人の人物に示し、探偵学の一助とするのである。この図を示されると、誰でも一応は、図の半径 AO の内の AB の長さが分かっているのだから、残りの BO の長さを求めればよいと考える。 ところで、BOC という不等辺直角三角形の底辺 BC の長さは分かっているが、その他に何もデータがないのだから、これだけではどうしても BO の長さを算出する事ができない。これは不可能だ。とてもむつかしいと考える。そう考えたらおしまいである。まんまと手品師の術中に陥ったのである。

そんな考え方をしないで、BC を対角線とする矩形(くけい)を良く見ればよいのである。そして O から発して BC と相交わるもう一つの対角線を描いてみる。すると矩形に置ける二つの対角線の長さは相等しいのだから、O から円周に達する対角線の長さは即ちこの円の半径で、それは BC と同じく33センチなのである。

マリーニー名探偵は云う。

「どうだい、答えはちゃんと君の目の前にさらけ出されていたじゃないか。君はそれを見なかったのだ。なぜかというと、AB という余計な太線があり、その長さを14センチと、何か意味ありげに示してあったので、その残りの細線の長ささえ算出すれば半径が分かると、ついその方に気をとられてしまうからだ。この「目くらまし」にかかって、君の論理は脇道にそれ、袋小路(ふくろこうじ)に突き当たってしまった。手品師がハンカチや時計を消して見せるトリックも全くこれと同じなんだよ。左手で何か細工をしようという時には、見物の注意を右手の方に集めるのだ。右手にその品を握っていると思わせるのだ。そして、見物の目が右手に集中されているひまに、易々(やすやす)と左手で物を隠してしまう。見物は全然左手なんか見てやしないんだからね。つまりこの図のAB線は手品師の右手に当たるわけだよ」

名探偵はさらに言う。

「観察力がうまく間違った方向に導かれると、どんな利巧な見物でもごまかされてしまう。これが欺瞞の根本原理だ。この原理は手品師ばかりではなく、賢い犯罪者と、それから探偵作家が常に用いている。だから、これさえ飲み込んでいれば、君は手品や犯罪や探偵小説に欺かれる心配はないわけだよ」

785-789ページ

江戸川乱歩全集 第30巻 「わが夢と真実」

光文社文庫 2005年6月20日 初版1刷発行

『愛と心の構造 (2008年9月28日)』より

このクイズが万葉集と大伴家持おじ様に関係あるのでござ~♪~ますか?

そうですよう。日本人の多くは万葉集が日本最古の歌集だと長い間、思い込まされてきたから、重要な歴史的事実を見逃してきたのですよう。

つまり、万葉集が“歌集”だと言うのは「目くらまし」なのでござ~♪~ますか?

そうですよう。そのようにしない限り、つまり、歌集として世に出さない限り、後世の我々に持統天皇の陰謀や柿本人麻呂の悲劇を伝える事ができなかったのですよう。

要するに、当時の藤原政権は、大伴家持のおじ様にまんまと騙されてしまったのでござ~♪~ますか?

そうですよう。“愛の歌、恋の歌がたくさん集められている女・子供が読むための歌集でございます”。。。このように言って、時の政府の文書検閲官を騙して出版したのですよう。

でも、実は歌で綴られた歴史書なのでござ~♪~ますか?

大伴家持は、そのつもりで編集したのですよう。万葉集の中には、名前が伏せてあるものや“読み人知らず”になっている歌がたくさんあるけれど、すでに見てきたように1073番の歌も柿本人麻呂が詠んだに違いない、と僕は見ているのですよう。

玉垂(たまだれ)の

小簾(をす)の間(ま)通し

ひとり居て

見る験(しるし)なき

夕月夜かも

詠み人知らず

万葉集 巻第七・1073

このような素晴しい月夜の晩に、

一人で簾の隙間から月を見ているが

ああ~、愛(いと)しいあの人は、

もうこの世の人ではない。

あのように儚(はかな)く

逝(い)ってしまうのであれば、

もう少し足しげく通って、

優しい言葉をかけてあげたかった。

でも、そうできない事情が

あったのだ。

今更嘆いたとて、どうなるものでもないが。。。

それでも、あの人を思い出すと

慟哭せずには居られない。

『万葉集の謎 (2008年9月23日)』より

分かりましたわ。。。んで、まだ他にも柿本人麻呂のおじ様が詠んだ歌で“名無し”として載せられている歌があるのでござ~♪~ますか?

ありますよう。次の長歌も柿本人麻呂が詠んだのですよう。『万葉集』の第一巻に「藤原宮御宇天皇代」の歌として載っているのですよう。

でも、それは「藤原宮の役民の作れる歌」と書いてありますわ。

それで、多くの人は騙されてしまったのですよう。

これも「目くらまし」でござ~♪~ますか?

そうですよう。とにかく、その長歌を読んでみてください。

やすみしし わが大君 高照らす 日の皇子

あらたへの 藤原が上に 食国を 見し給はむと

都宮は 高知らさむと 神ながら 思ほすなへに

天地も 寄りてありこそ 磐走り 淡路の国の

衣手の 田上山の 真木さく 檜のつまでを

もののふの 八十氏川に 玉藻なす

浮べ流せれ そを取ると 騒く御民も 家忘れ

身もたな知らず 鴨じもの 水に浮きゐて わが作る

日の御門に 知らぬ国 寄り巨勢道より わが国は

常世にならむ 図負へる 神しき亀も 新代と

いづみの河に 持ち越せる 真木のつまでを 百足らず

いかだに作り のぼすらむ 勤はく見れば 神ながらならし

万葉集 巻第一・50

持統八(694)年12月6日に都を藤原宮に移したのですよう。高市皇子が死去する2年前です。この長歌は、この藤原宮で働いている役人が詠んだ歌だと書いてある。

でも、柿本のおじ様が詠んだのでござ~♪~ますか?

そうなのですよう。僕一人だけが、そう信じているわけじゃないのですよう。多くの古典研究者や歴史研究者がこの長歌は人麻呂が詠んだ長歌に違いないと考えているのですよう。

この長歌は、当時の天皇・持統女帝に献呈された歌だと、あたくしは教わりましたわ。

学校の教科書には、そのように書いてあるのですよう。

でも、違うのでござ~♪~ますか?

もし、人麻呂が持統天皇のために詠(うた)ったのであれば、名前を出しても良いのですよう。

なぜ、柿本のおじ様の名前を出さなかったのでござ~♪~ますか?

なぜなら、人麻呂は持統天皇ではなく高市天皇のために詠(よ)んだからですよう。

しかし、高市天皇なんて日本史では認められていませんわ。

その通りですよう。持統天皇に暗殺されてしまったのだから。。。

まさか。。。?

それが僕の言う悲劇なのですよう。

しかし。。。しかし。。。そのような事は、あたくし、日本史で勉強しませんでしたわ。

だから、この史的事実は隠されてきたのですよう。それで、上の長歌も人麻呂が詠んだのだけれど、“藤原宮で働いている役人が詠んだ”と万葉集に書いたのですよう。

なぜでござ~♪~ますか。。。?

そのようにすれば、本当の真実を後世の人が分かってくれるだろうと考えて大伴家持は、そのように書いたのですよう。真実を書いたら、大伴家持の首が飛んでしまうから。。。

そうでしょうか?

だって、そうでしょう?上のような長歌を藤原宮で働いている役人が詠んだのですよう。本当に持統天皇のために詠んだものであれば、詠んだ人の名前を伏せる必要はないのですよう。しかし、その人の名前が書かれていない。不自然ですよう。これは臭い!。。。何か隠されているに違いない。。。僕はそう思いましたよう。

でも、ただそれだけでは、あたくし、納得できませんわ。

だったら、卑弥子さんが納得できるように、もっと詳しく説明しますよう。まず、ジューンさんが書いた次の文章を読んでみてください。

ある少女の悲劇

こんにちは。ジューンです。

今日は興味深い歴史のお話をします。

乙巳の変(いっしのへん)から

4年後の649年3月の事です。

当時、右大臣であった蘇我倉山田石川麻呂が

謀反を企てていると、石川麻呂の弟の日向が

中大兄皇子に告げ口したのが事件の始まりでした。

石川麻呂は当時の孝徳天皇に身の証をして

助けを求めたのですけれど、

聞き入れてもらえなかったのです。

中大兄皇子と石川麻呂は

政治的に意見が対立していたので

中大兄皇子はさっそく兵を

石川麻呂の邸宅に向かわせたのです。

危険を察した石川麻呂は

飛鳥の自宅である山田寺にすでに逃げていました。

しかし、その山田寺もやがて包囲され、

石川麻呂は観念して妻と共に自害したのです。

しかし、事件はそれだけではすみませんでした。

やがて陰謀が夫の中大兄皇子のしわざと知った

遠智娘(おちのいらつめ)は

半狂乱の状態になってしまったのです。

無実の罪を着せられて、夫に父親を殺された。

そう思い込んでいる遠智娘は、

身重な体を抱えながら

心が晴れないままに日を送ったのでした。

“父親殺害者”の子を宿していたのです。

その年の暮れに建皇子を生み、“この子を頼むわね”

そう言って満4才の女児に言い残して

20代半ばの短い人生に終わりを告げて

遠智娘は命を絶ってしまったのでした。

後に、中大兄皇子は

義理の父である石川麻呂の忠誠の心を知り、

死に追いやった事を後悔したそうです。

ところで、当時の結婚は“妻問い婚”が普通でした。

男性が女性宅を訪れ一夜の契りを結べば

それが結婚となり夫婦になるわけです。

男はその家にとどまることなく

自由に女の家を出て自分の家に帰り、

女は男のまたの訪問を待ちます。

子供が生まれればその子は妻の家で養育し、

父が子供に会うのは女性宅を訪れる時だけです。

その子供の養育費はすべて女性任せで、

子供は女性の実家で養育される事になります。

当然の事ですが、子供はたまに会う父よりも、

母方の祖父母への愛着が深くなります。

優しいおじいさんとおばあさんが一緒に亡くなり、

そのあとを追うようにお母さんが亡くなってしまった。

満4才の童女は、当時そのことは知らなくとも、

やがて自分の父親が祖父母と母の三人を

“殺した”と知ることになります。

可愛がってくれていた3人が死んでしまった。

しかも、父親の陰謀がその背景にあったのです。

その衝撃はトラウマになって、

その後の童女の人格形成に大きな影響を与えた事は

想像に難(かた)くありません。

その時の4才の女児こそ、後の持統天皇になる

讚良(さらら)皇女だったのです。

ところで、英語の面白いお話を集めました。

時間があったら覗いてみてくださいね。

■ 『あなたのための愉快で面白い英語』

では、今日も一日楽しく愉快に

ネットサーフィンしましょうね。

じゃあね。

『女帝の憎悪 (2008年9月25日)』より

つまり、持統天皇は少女の頃に大変つらい思いをしてきたと。。。その事をデンマンさんは強調したいのでござ~♪~ますわね?

そうですよう。“血塗られた家系”という言葉があるけれど、この言葉は、まさに持統天皇のためにあるような言葉なのですよう。

それ程、血塗られているのでしょうか?

だって、そうでしょう?持統女帝の父親である中大兄皇子は乙巳の変(いっしのへん)では蘇我入鹿を殺しているのですよう.

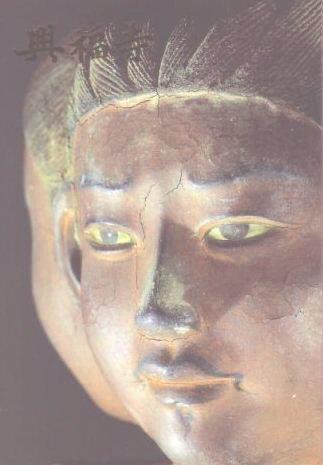

板蓋宮(いたぶきのみや)における

暗殺の場

太刀を振り上げているのが中大兄皇子(後の天智天皇)、弓を手にしているのが中臣鎌足。

蘇我入鹿の首が飛んで御簾(みす)に喰らい付いている。

何食わぬ顔で、かぐや姫のように奥で澄まし込んでいるのが中大兄皇子の実の母親である、当時の皇極天皇(女帝)です。

蘇我入鹿と女帝は、男女の関係で結ばれていたのではないかと信じている歴史家もかなり居ます。

蘇我入鹿は女帝が助けてくれると思っていたのに助けてくれないので、

“この尼!”と追いかけるようにして首だけが御簾に喰らいついている、という怨念の込められた絵です。

ただし、これは江戸時代に描かれたもの。

■ 『藤原鎌足と六韜 (2003年7月17日)』より

確かにこれは、すごい事でござ~♪~ますわね。。。これだけでござ~♪~ますか?

まだありますよう。大津皇子を死に追いやったのも持統天皇ですよう。それで、持統天皇は次のような歌を詠んでいるのですよう。

春すぎて 夏来たるらし 白妙(しろたえ)の

衣(ころも)ほしたり 天(あめ)の香具山

あの有名な歌でござ~♪~ますわね。

そうですよ。これを文字通りに解釈したら全く平凡で、つまらない歌ですよ。“もうすぐ夏になるのだなあああぁ~、香具山のふもとで農民が白妙を干しているから。。。” 初めてこの歌を読んだ時、僕はこの歌の素晴しさが全く分かりませんでしたよ。一体、何のために大伴家持は、この歌を『万葉集』に載せたのか?

今のデンマンさんには、大伴家持が上の持統天皇の歌を『万葉集』に載せた理由が分かるのですか?

分かります。上の歌は次のように解釈する事ができるのですよ。

春が過ぎて夏が来たようだ。

天の香具山に美しく真っ白な衣が

干してあるなあぁ~

でも、私の心はあの山の裏にある

磐余(いわれ)の池を見ているのです。

大津皇子が自害する前に池の端で

辞世の歌を読んだという。

自害の後で、皇子の妻であり、

私の腹違いの妹でもある山辺皇女が

髪を振り乱し、裸足で駆けて行き、

共に殉死したという。

痛ましいには違いない。

しかし私は、ああせねばならなかったのです。

怨霊になって私を憎んで

いるのかもしれないけれど、

私には他にとるべき道はなかったのです。

どうか、心安らかに眠っていて欲しい。

『愛と陰謀 (2008年2月27日)』より

上の歌を持統天皇は藤原京の宮殿から香具山を見て詠んだのです。

この地図で見れば分かるように、香具山の裏に磐余(いわれ)の池があるのですよ。この池の端で大津皇子は辞世の句を詠んだのです。現在では、ほとんどの歴史家が大津皇子は持統天皇の陰謀によって死なされたと見ています。

デンマンさんも、そう考えているのでござ~♪~ますか?

そうです。持統天皇は自分の子供、草壁皇子を天皇にしたかった。血のつながりがある甥の大津皇子が邪魔だったのですよう。結果として大津皇子の妻、持統天皇にとっては腹違いの妹も死に追いやったわけですよう。

それで、なぜ、持統天皇は上のような歌を詠んだのでござ~♪~ますか?

この当時は怨霊ということがマジで信じられていた。“怨霊の崇り”ということが現在で言えば“テポドンで攻撃を受ける”程度に怖い事として考えられていた。持統天皇だって、テポドンを宮殿に打ち込まれたくないので大津皇子の怨霊を鎮魂するために上の歌を詠んだのですよう。

つまり、持統天皇は自分の血がつながったものだけを天皇にしたかったのでござ~♪~ますか?

そうなのですよう。それは持統天皇にとって、悲劇的に死んでしまった亡き母親や、おじいちゃんや、おばちゃんの供養のためだったのでしょうね。

それ程、持統天皇は自分の血筋に、こだわっていたのでござ~♪~ますか?

そうなのですよう。持統天皇が藤原不比等と組んでやった事を見ると、その事が実に良く分かるのですよう。すでに、その事を僕は記事に書いたので、ここに引用します。

女の意地と執念

天平年間は、災害や疫病(天然痘)が多発したため、聖武天皇は仏教に深く帰依しました。

いわば、現代流に言うならば、極めて人間的な人だったと僕は思いますよ。

つまり、藤原4兄弟などの策謀が渦巻く中で、政治に嫌気がさしていたと思いますね。

“長屋王の崇り”も、“藤原氏の一員”として充分に感じていたでしょうね。

聖武天皇は741年には国分寺建立の詔を出します。

743年10月には、東大寺大仏の建立の詔を出しています。

また、度々遷都を行って災いから脱却しようとしたものの官民の反発が強く、最終的には平城京に復帰しました。

このような聖武天皇の行動を見ると、意志の弱さが見えますよね。優柔不断です。

また、藤原氏の重鎮が相次いで亡くなったため、国政は橘諸兄(光明皇后とは異父兄弟にあたる)が取り仕切りました。

結局、聖武天皇は政治に見切りを付けていたのですよね。

それで、出家したのでしょう。

その気持ちが分かるような気がします。

それに引き換え女性たちの意志の強さは驚くばかりです。

特に持統天皇の強烈な執着と執念が目を見張らせます。

持統天皇の相談役とも言える橘三千代がすごい人ですよね。

この人のもとの名は県犬養三千代(あがたいぬかいのみちよ)です。

三千代は持統天皇がまだ天皇になる以前に彼女の女官として仕えていたのです。

持統天皇の孫の軽皇子(かるのみこ)の乳母(めのと)だった人です。

三千代は皇族の美努王(みのおう)と結婚して3人の子供をもうけています。

早くから女官として内裏に仕え、持統天皇の信頼を得ています。

藤原不比等は持統天皇、彼女の息子の草壁皇子、さらにその子の軽皇子(後の文武天皇)に仕えていました。

この関係で橘三千代と知り合い、持統天皇の皇統を守る同志として二人の絆が生まれたのです。

三千代は美努王(みのおう)と離婚していますが、すでに二人は三千代の離婚以前から深い関係になっていたようです。

美努王は三千代と離婚する以前、694年に九州の太宰帥(だざいのそち)として九州に赴任していますが、妻の三千代はこのとき夫に従ってゆかず、都にとどまって女官として仕え続けています。

この年の暮れには藤原京への遷都があり、新都の華やいだ雰囲気の中で藤原不比等と三千代の不倫関係が深まってゆきました。

藤原不比等は女性関係でも精力的で、この時期に天武天皇の未亡人である五百重娘(いおえのいらつめ)とも親密になっており、695年に二人の間に藤原不比等の四男・麻呂が生まれています。

ちなみに五百重娘の父親は藤原鎌足です。つまり、五百重娘は不比等の異母妹でした。

『続日本紀』によると、石上麻呂の息子の石上乙麻呂(おとまろ)が藤原不比等の三男・藤原宇合(うまかい)の未亡人となった久米連若売(くめのむらじわかめ)と通じた罪によって処罰を受けています。

石上乙麻呂(おとまろ)は土佐国に流され、久米連若売は下総国に流刑になります。

藤原不比等の場合には大胆にも、かつての天武天皇の后妃であり、新田部皇子の母でもある五百重娘(いおえのいらつめ)を相手にして、子供まで産ませているのです。

ところが、何の罰も受けていません。

橘三千代にしてみれば、不比等に裏切られたような気がすると思うのですが、ヒステリーになるわけでもなく、大事の前の小事と割り切ったようです。

持統天皇のそばに仕えて厚い信任を得ていたので、その立場を利用して不比等の出世のために持統天皇へのとりなしに動いたようです。

このようなことを考えても、橘三千代が只者ではないと言うことが分かります。

感情的にならず、大事を見失わずに困難を乗り越えてゆく三千代の姿がはっきりと浮かび出ていると言えるでしょう。

深謀遠慮の藤原不比等と組んで持統天皇を取り入れ、橘三千代は三つ巴で持統皇統を継続させてゆきます。

女の意地と執念を感じさせますよね。

『日本女性の愛と情念の原点』より

(2006年5月30日)

これだけ女帝がたくさん出てきたのは、なぜだと思いますか?

持統天皇の血を分けたものだけを天皇にするためでござ~♪~ますか?

その通りですよう。

。。。んで、天皇になった高市皇子を暗殺したのですか?

そうですよう。

でも、高市皇子は、持統女帝の夫である天武天皇の子供ですわ。

しかし、持統女帝の産んだ子供ではないのですよう。彼女の血は一滴も高市皇子には流れていないのです。

要するに、高市皇子は持統天皇の意地と執念にとって邪魔者でしかなかったのでござ~♪~ますか?

その通りですよう。上の系図を見れば、その事が実に良く分かるのですよう。

しかし。。。、しかし。。。、証拠が。。。?

その証拠が出てきたのですよう。

まさか。。。?

マジで出て来たのですよう。

どのような証拠でござ~♪~ますか?

1988(昭和63)年8月下旬、北宮、通称「長屋王邸宅」と呼ばれていた場所の地下2メートルのところで1条の溝が発掘されたのですよう。

何が出てきたのでござ~♪~ますか?

合計4万点にものぼる木簡が出て来たのですよう。その中に高市皇子の長男である長屋王の名が「長屋親王」と書かれた木簡があった。

「親王」というのは、確か天皇の男の子か孫でござ~♪~ますよね。

そうですよう。つまり、この木簡に従えば長屋王は“高市天皇”の長男だったのですよう。上の柿本人麻呂が詠んだ長歌は持統天皇のために詠んだものではないのです。高市天皇のために詠んだのです。だから、“日の皇子”になっている。つまり、皇子とは男です。

それが正しいとして、柿本人麻呂はどのように関わっていたのでござ~♪~ますか?

持統天皇があれほど目をかけてやって出世できたというのに、事もあろうに柿本人麻呂は高市天皇になびいてしまったのですよう。それで、持統天皇の手が伸びて高市天皇が暗殺されたあと、人麻呂は石見国に左遷された。そこで、失意のうちに人麻呂は亡くなったのですよう。

どうして失意のうちに亡くなったと分かるのでござ~♪~ますか?

あのねぇ~、卑弥子さんも天神様を知っているでしょう?

もちろん知っておりますわ。菅原道真を祭(まつ)った神社でござ~♪~ますわ。

どうして菅原道真は祭られたのですか?

だってぇ~、道真は何も悪い事をしていないのに、告げ口によって。。。つまり、陰謀によって左遷されてしまったからですわ。

人麻呂も同じ事ですよう。「人麻呂」は転じて「人丸」とも言われるようになったけれど、そこから「火止ル」になったり「人生マル」になったりして、火難防除や安産、疫病防除のための語呂合わせともなり、その後「人麻呂信仰」になったのですよう。つまり、その当時、知っている人は知っていたのです。柿本人麻呂が持統天皇に睨(にら)まれて不遇な身になった事を。。。

つまり、人麻呂さんは何も悪い事をしていないのに、高市皇子になびいてしまったので、持統天皇に恨まれたのでござ~♪~ますか?

そうですよう。持統天皇は執念深いのですよう。“坊主憎けりゃ袈裟まで憎い”。。。それで、人麻呂は持統天皇にトコトン疎(うと)まれた。でも、知っている人は知っていたのです。だから、人麻呂の人徳をたたえて、石見には柿本神社や人丸神社がたくさん建っているのですよう。その事を考えれば、人麻呂が悲劇の死を迎えたのも実に良く分かるのですよう。

【卑弥子の独り言】

ですってぇ~。。。

いつものように、デンマンさんは、あちらから、こちらから、いろいろな資料を持ち出してきましたけれど、

なんとなく理屈に丸め込まれてしまったような気がするのでござ~♪~ますわ。

あなたは、どう思いましたか?

とにかく、あさって、まだ面白いお話が続くと思います。

あなたも、どうか、読みに戻って来てくださいましね。

じゃあ、また。。。

ィ~ハァ~♪~!

メチャ面白い、

ためになる関連記事

■ 『ちょっと変わった 新しい古代日本史』

■ 『面白くて楽しいレンゲ物語』

■ 『カナダのバーナビーと軽井沢に

別荘を持つことを夢見る小百合さんの物語』

■ 『今すぐに役立つホットな情報』

■ 『 ○ 笑う者には福が来る ○ 』

こんにちは。ジューンです。

神社を英語に訳すと

“shrine”ですよね。

でも、英語と日本語の大きな違いがあります。

日本では、神社がやたらに多いのですよね。

デンマンさんの上の記事にも出てきましたけれど、

天神様

柿本神社

でも、まだまだたくさんあります。

東郷神社

乃木神社

秋葉神社

浅間神社

小国神社

。。。

アメリカでもカナダでも、shrineを探そうと思うと、

まず身近にはありません。

ところが、日本に行くと、神社は一つの町だけでも

10以上簡単に見つけることができます。

日本って、本当に神社の多い国だと思いました。

ところで、英語の面白いお話を集めました。

時間があったら覗いてみてくださいね。

■ 『あなたのための愉快で面白い英語』

では、今日も一日楽しく愉快に

ネットサーフィンしましょうね。

じゃあね。