図画工作美術何でも展覧会2009(参加報告)黒木健さん

2009年 03月 24日

帰宅後すぐ「一億人の図工・美術」を改めて見ました。うん,いいですよ。様々なおいしくて栄養のあるものを食べている感じです。今回懇親会にてデザイナー田尾氏の隣に座らせていただきあれこれとお話しすることができました。穏やかで謙虚でシャイな雰囲気,語り口の向こう側にある「本をつくるの好きだから」のご自身の言葉に裏打ちされたもの作りとしてのでっかいエネルギーを感じます。退職まであと2年ということでしたが,近いうちに是非是非「デザイナー田尾のDTP実践講座」が企画できればいいですよねぇ。各種行事の一枚もののポスター,チラシから各勤務校や地域の活動などの実践のまとめを書籍化する際の進め方やDTPの実際なんていうのは,教師自身身に付けておきたい能力ですし,中,高生にだってアプローチ可能ではないでしょうか。

一方展覧会は50音列「は行」の連続でした。

「はぁ!」「ひぇ(@_@)」「ふぅ」「へぇ〜(・o・)」「ほぅ!(*_*)」

すずき先生が言われるように資料を見るだけで3時間なんて足りない以上に,その日はスタッフ,資料提供者が一堂に会してトークをしていく訳ですから,あっという間に「閉館です,エレベーター止まりますよ」でした。

よく校種の連携などという言葉が聞かれますが,今回の展覧会は昨年のなんでも展開催から更なる一歩ではなかったでしょうか。“偉大な基準”と言っても大げさではないでしょう。エリア毎に校種や分野が分かれてはいるものの,内容をみると確実に校種の連携が図られ,地域との連携が図られているのですから。

問題はこの実績をどう全国各地に染みこませていくのか,なんてことはとっくに多くの人が考えている訳で,意欲のある人がさらに進んでいくエネルギーよりも,できないと考えている,やろうと考えない,それ以上にやることすら考えない,そのような恐らく恐ろしい大多数を動かす方のエネルギーの方がはるかに大きいことも感じている訳で・・・。

「美術のことをやれば美術の授業になる」といったことを払拭しながら授業を行っていくだけでも随分解決していくのではと。

私の発表はというと。。。

図工・美術を担当しておられる方々のほか,会社関係であるとか直接の学校現場とは多少なりとも離れている方々から興味をもっていただき話しかけていただきうれしさ満点でした。教員採用1年目から18年間の実践をまとめてみて,生徒であった彼ら彼女らの顔や取り組みが昨日のように思い出されてきました。(当時の生徒ももう36歳かぁ。しみじみ)よくぞあれこれ資料を保存していた点については自分を褒めたいところです。これから教員になる方には,とにかく授業の風景や作品,生徒のコメントを残していくことは大切だということは伝えたいですね。とにかくこのように発表の機会を与えていただいた三澤先生はじめ展覧会スタッフの皆様には感謝しております。

自身の「旅するファイル」は結局現時点では完成していませんが,何とか早めにお送りして皆さんの仲間に入れて入れさせていただきたいと思っています。

提案! 旅するファイル&パネルに本人も付けて旅をさせてはいかがでしょう。需要と供給がうまくあえば貴重な機会となると思います。どうでしょうか。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

快晴の下会場到着。

浦和駅からの途中の商店街がいい感じ。

展覧会場入ってすぐ正面の展示風景。

このように出迎えられると気持ちいいですね。

美術関係者が関わるとこうなるぞ!という爽やかな気迫を感じます。

タイトルは「ゆきんこちゃん」

作品を吊すアイディアは展覧会スタッフのものとお聞きしたような。

とってもいい空間がつくられていた幼稚園エリアでした。

写真は効果をアップさせるためにフォトショップでちょっと加工してます。

戸田市立芦原小学校の作品

ここも心地よい空間がつくられており、併せて造形フェスティバルの雰囲気も味わわせていただきました。

同行した私の子供もじっくり見ていました。

皆さん注目の机上の様子です。

一番手前に秋田県総合教育センターの田村先生送付のファイルがありうれしびっくり。

私の説明の様子ですが、同行したかみさんが撮影(^_^)。

まだまだ話し足りないこともありますが、そんなことよりまずファイルの完成、完成(^_^;)

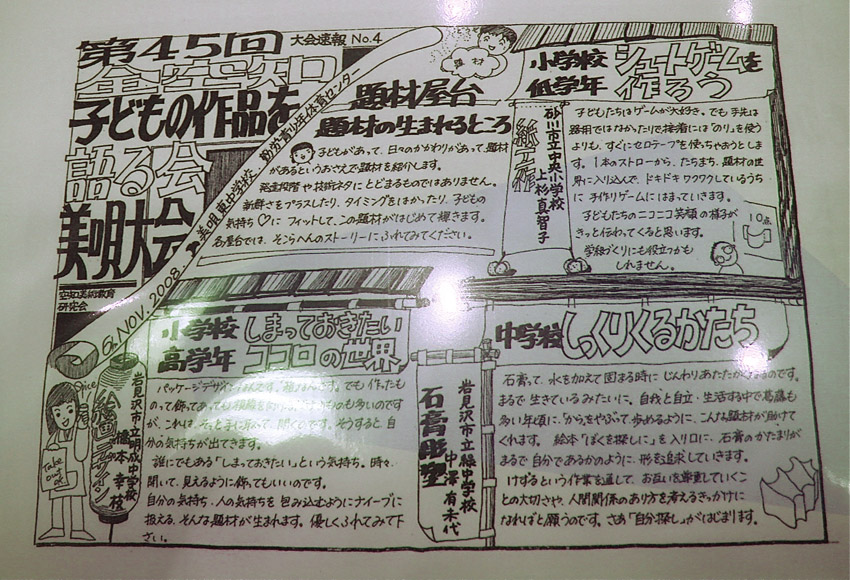

全てのファイルをじっくり見ることができませんでしたが、その中で佐藤先生@空美のファイルは氏の熱くも豊かな気持ちが伝わってきて見入ってしまいました。写真はその中の一枚、大会の速報紙です。パソコン全盛期にあってこのような表現は忘れちゃいけないなと思いました。且ついいですよね(^_^)

教え子さんとの2年間の奮闘記も必見。自己表現の前に人に喜んでもらえるような取り組み、人のためになる取り組みからスタートしているところに大共感。佐藤先生すばらしいっす。

実はポスターセッションが終わったら、他の高校のパネルを中心にバンバン写真を撮っていこうとしたのですが、閉館とエレベーター停止の指示を受けて慌てて会場を後にしてしまいました。無念○| ̄|_

ということで密かに29日にもう一回行こうか検討中。但し超格安ツアーにしなければならないので、夜行バスかなぁと思い検索したがほとんど×。

へそくりを上乗せしてまた夜行寝台で行こうか・・・・。

どなたか29日入りする予定の方おられましたら、ブログの「3連休のイベント情報」に上乗せしてくださいまし<(_ _)>

いずれにしても会場に足を運ぶことができない中、こうやって黒木先生はじめ、沢山皆様から感想などが頂けるようにご足労いただいている山崎先生と、この企画をしてくださった三澤先生、そして展示や事務作業を黙々とこなして下さったスタッフ一同様に、感謝です!

ありがとうございます!

今年の春は、全国の色いろな学校で、わら半紙をもみくちゃにする姿があったりしてね。実は私もやろうとしている一人ですが・・・。『ふわふわ紙の発想』が大切ということですよね。題材開発アーティストとして、旅するファイルとともに、全国行脚することを期待します。私もお供しますよ。

本当に慌ただしく会場を後にしてしまい、同じ校種である高校を詳しく取材してお知らせできなかったのが無念でございます。

膳所高校の山崎先生の実践は、ひとつの題材に人、もの、様々なことを関わらせていき、ひとつの器の存在感がどんどんかけがえのないものに深まっていく様はひとつのドラマを見ているようです。映像資料も必見です。

吉祥女子高校の取り組みは、地域や幼稚園と美術を関わらせることにより、美術が人の役に立つアイテムであることを生徒は身をもって学んでいるように感じました。映像資料にあったプレゼンの様子など、実に自然な生徒の様子が映し出されていました。これ以上絵の具などの汚れがつくところがないようなスモックは彼女たちの活動の証、勲章ですね。 →

埼玉県立芸術総合高等学校のアニメーションは生徒個々のアイディア力、表現力が集結した総リレー表現で圧巻です。いつかはやってみたいなと思っていた授業なのですが、イメージしていたこと以上の表現を目の当たりにすると、驚くよりも嫉妬してしまいました。 →

「作者の説明」タイムもありがたいありがたい企画だったのですが、実はあの並べられて机を見た瞬間に「だったらゲリラ授業を」と思っちゃいました。いつか機会があったら説明ではなく、授業方式で提示させてください、なんて一応言ってみておきます。

ふわふわ紙は生徒との会話の中で発展的に生まれた題材です。私個人の脳みそからは到底生まれることはない題材のひとつです。生徒の欲求など現状の気持ちからスタートして、その解決方法の一つとして何か美術に関する題材に取り組むというのがどうも塩梅がよいようです。「学習者の視点→学び」ですかな。三澤先生とも話しをしたのですが、入口にドンと美術を置いて、大事だからさぁ学べではなかなか。。。。

急遽ゲリラ授業できたかも。せっかく机を用意したのだから、WSとしてやってもおもしろいなあ。WSではないな、パフォーマンスだな。

黒木先生のコーナーは人気があります。生徒のやる気を大事にして授業に取り組ませています。生徒の表現欲求を高めること、つまり、「関心意欲態度」の観点はすなわち教師に突きつけられた評価なのでしょう。そこの意欲を十分に引き出す題材ばかりです。ネットでおなじみの黒木先生の実践された実物を見ることができただけでも展覧会をした意味があります。

まったくそのとおりと思っています。よく平然と「あの生徒は興味をもってくれないからなぁ」などと興味・関心について評価や判断している状況を見聞きしていますが,生徒が興味をもってくれるような題材を設定していなかったり,導入や展開の工夫をしていない状況で生徒を問題視するのは見当違いだと思います。

奥村氏,上野氏来場のニュースはビッグニュースですね。

うまく言ってくれたなあ。「関心意欲態度」の観点は教師に突きつけられた評価なのですよ。ほんとに!

はじめに教師の題材ありきではなく、教科書ありきではなく、生徒の実態を一度通過した題材でなくてはならない。どうやってこの子達に美術を好きになって楽しんでもらおうか?充実した時間にしてもらおうか?という問いかけを教師が失っちゃいけませんよね。私も教師生活33年目の年間計画を立てる時期を迎え、この自問自答を繰り返すことになります。そういう時期の『なんでも展』、とても貴重な研修になります。

やはり、題材発想、題材開発にどれだけ思いを傾けるか、命ですね。このポイントだけにしぼった研究会をしたいところです。もちろん講師には、黒木、三澤両氏を迎えてね。

さて、題材論が出てきました。もう、これは鈴木先生の言われる命とも言える部分ですね。指導案でいうと題材設定の理由。これの総和が教科設定の理由であるといつも考えています。

私は関心意欲態度というより、何を育てるか、それが、どう育っているか、子どもは何を感じ、何を考えているか、授業中に見せる様々な言動、表情、雰囲気そんなものも含めて、何をすべきか考えます。たぶんみなさんもそうでしょう。ただ私の場合は題材を新たに開発するというよりは、改良を加え練り込んでいくといったほうがいいのかもしれません。ですから、いまだに手をつくったりしています。ですが、見かけは似ていても指導する内容も育てようとする事も、そこで持つ生徒の興味・関心も違っています。

ところでなんでも展覧会に一般の方々も入場されていると聞き、うれしくなりました。

三澤先生、田尾先生のコメントも含め、全くごもっともな意見です。

学習意欲は今度の学習指導要領の3本柱の一つですね。

もう、それをしっかりと実践していらっしゃるから、周囲の先生方にもとても先生方から学ぶことはあると思います。面白い題材をやりながら、題材に流されていない、なんか格好いいです!

そこに加え、山崎先生のおっしゃる、意欲の先にある「何を育てるか」とつながっていくのですから、もう十分です。「何をやるのかではなく、どうやるのか。」というのは、私のテーマでもあります。教員になってからずっとやっている題材が、新しい題材をやるときの土台にもなっています。

みなさんのお話しを聞いていると、授業ってやっぱりいいですよね!

4月からはもうできないのが残念ですが・・・。

28日午後には(2時過ぎ)、なんでも展、行きます。