「うずも」と「砂丘」

石岡から銚子に行くときに、神栖市を通って銚子大橋を渡り、銚子の町に入ることが最近は多くなりました。

霞ヶ浦の北岸を通っていくこの道は、比較的交通量も多くなく、神栖などは拡張された広いまっすぐな道路が続きますので、時間短縮、燃費向上などになります。

最近乗っている軽自動車はガソリン1リットル当たり、20~25km走ります。銚子まで片道80km強ですから 片道で4リットルくらいで済みます。ガソリン代も高くなっていますから、この燃費も大事です。

つい先日75歳過ぎての免許証更新が春にあるので、それに先立って認知機能テストと運転技能講習を近くの自動車練習場で受けてきました。

始めて認知症検査でしたが、落ちる方は一人もいませんでした。その時の最高齢は89歳とか。

まだまだこの地域は自動車を運転できなければ不便でしょうがないのです。

まあ、自分自身もそうですが他人を傷つけないように細心の注意は怠らないようにしたいものです。

運転も問題なく、視野範囲も若者並みで180度あり、夜間視力や動的視力もまだ大丈夫そうです。

また3年後には受けなければならないのはしょうがないですね。

さて、今回神栖市の少し気になっていた所に行ってきました。

「うずも」と呼ばれている場所で、神栖市の「うずも図書館」があります。

この「うずも」というのは砂山のことで、この図書館近辺には昔「サンドスキー場」があったそうです。(軽野サンドスキー)

やはり現地にも足を運んでイメージをつかまなければ、地域の事は解らないですね。

今回も収穫はありました。

この「うずも図書館」は神栖市知手中央7丁目にあり、「うずもコミュニティーセンター」と一緒の施設になっていました。

朝も比較的早い10時過ぎに行ったのですが、地域の方の利用度は高そうで、多くの人が訪れていました。

このセンターの東となりは「神栖三中」の中学校があります。

図書館の中も比較的書物も探しやすい展示になっていました。

私もこの地域の紹介本などを捜してみたのですが、絵本や小説、辞典類などが多く、地域密接の本のコーナはありませんでした。

まあ、目的があってみたわけでもないので、時間も限られていますので近くを散策してみようと外に出て、少し歩いてみました。

周りは住宅街で、西北側は鹿島コンビナートの煙突が聳えており、白い煙を勢いよく吐き出していました。

こんなきれいな住宅街と煙突(蒸気?)も住んでいる方には日常の風景なのでしょう。

神之池公園緑地からも近く、昔このあたりに砂丘の砂山が聳えていた風景は今は想像することが難しいと思いながら・・・

しかし、西側の鹿島灘方面をみると、道が行き止まりでその先に高い台地が見えました。

近づいてみると、まさしく昔の砂山の名残のようです。

この辺りは最も高い砂山となっていたようで、今でもこうして残されているようです。

知手台砂丘標高39mとありました。

いわゆる鹿島砂丘には2種類あり、海岸像の砂丘は標高5~8mで海岸沿いに20kmほども続いていますが、この神栖・波崎の地区の内陸部にも高さのもっと高い砂丘が続いていたようです。

この砂丘の名残が少し見えて地形もうっすらと見えてきました。

この近くの平地の空き地もほとんど砂地です。

鹿島コンビナートが建設される前、神之池(ごうのいけ)は大きな「おむすび型」の池でしたが、昭和42年~46年に南側の1/7だけを残して埋め立てられました。

この時にこの砂山の砂(土)を削って埋め立てられたようです。

ただ今でもこうして高台として残されているところがあります。

コンビナートの南側(鹿島石油や三菱ガス化学などの近く)に「砂山都市緑地公園」として残され、ここは津波の避難所の高台として維持されており、南に下れば「砂山」という地名があり、南に「若松緑地」があります。

この若松は常陸国風土記ではここで砂鉄を採り、鹿島神宮の南側の高松の浜で刀を造ったようなことが書かれていました。

もっとも植物が殆ど育たず、唯一黒松だけが育ったために、黒松を積極的に植えたようです。

植松小学校などの名前の由来だそうです。

また田を作るには水をためることが出来ず、不向きで土地の下にビニールなどを敷いたなどの記事もありました。

また、「砂山都市緑地公園」は最近ブームになっている工場夜景の撮影スポットにもなっているようです。

<参考まで>

ふるさと風販売Shop ⇒ こちら

常陸国風土記を巡る-遺称地を訪ねて- ⇒ こちら

霞ヶ浦の北岸を通っていくこの道は、比較的交通量も多くなく、神栖などは拡張された広いまっすぐな道路が続きますので、時間短縮、燃費向上などになります。

最近乗っている軽自動車はガソリン1リットル当たり、20~25km走ります。銚子まで片道80km強ですから 片道で4リットルくらいで済みます。ガソリン代も高くなっていますから、この燃費も大事です。

つい先日75歳過ぎての免許証更新が春にあるので、それに先立って認知機能テストと運転技能講習を近くの自動車練習場で受けてきました。

始めて認知症検査でしたが、落ちる方は一人もいませんでした。その時の最高齢は89歳とか。

まだまだこの地域は自動車を運転できなければ不便でしょうがないのです。

まあ、自分自身もそうですが他人を傷つけないように細心の注意は怠らないようにしたいものです。

運転も問題なく、視野範囲も若者並みで180度あり、夜間視力や動的視力もまだ大丈夫そうです。

また3年後には受けなければならないのはしょうがないですね。

さて、今回神栖市の少し気になっていた所に行ってきました。

「うずも」と呼ばれている場所で、神栖市の「うずも図書館」があります。

この「うずも」というのは砂山のことで、この図書館近辺には昔「サンドスキー場」があったそうです。(軽野サンドスキー)

やはり現地にも足を運んでイメージをつかまなければ、地域の事は解らないですね。

今回も収穫はありました。

この「うずも図書館」は神栖市知手中央7丁目にあり、「うずもコミュニティーセンター」と一緒の施設になっていました。

朝も比較的早い10時過ぎに行ったのですが、地域の方の利用度は高そうで、多くの人が訪れていました。

このセンターの東となりは「神栖三中」の中学校があります。

図書館の中も比較的書物も探しやすい展示になっていました。

私もこの地域の紹介本などを捜してみたのですが、絵本や小説、辞典類などが多く、地域密接の本のコーナはありませんでした。

まあ、目的があってみたわけでもないので、時間も限られていますので近くを散策してみようと外に出て、少し歩いてみました。

周りは住宅街で、西北側は鹿島コンビナートの煙突が聳えており、白い煙を勢いよく吐き出していました。

こんなきれいな住宅街と煙突(蒸気?)も住んでいる方には日常の風景なのでしょう。

神之池公園緑地からも近く、昔このあたりに砂丘の砂山が聳えていた風景は今は想像することが難しいと思いながら・・・

しかし、西側の鹿島灘方面をみると、道が行き止まりでその先に高い台地が見えました。

近づいてみると、まさしく昔の砂山の名残のようです。

この辺りは最も高い砂山となっていたようで、今でもこうして残されているようです。

知手台砂丘標高39mとありました。

いわゆる鹿島砂丘には2種類あり、海岸像の砂丘は標高5~8mで海岸沿いに20kmほども続いていますが、この神栖・波崎の地区の内陸部にも高さのもっと高い砂丘が続いていたようです。

この砂丘の名残が少し見えて地形もうっすらと見えてきました。

この近くの平地の空き地もほとんど砂地です。

鹿島コンビナートが建設される前、神之池(ごうのいけ)は大きな「おむすび型」の池でしたが、昭和42年~46年に南側の1/7だけを残して埋め立てられました。

この時にこの砂山の砂(土)を削って埋め立てられたようです。

ただ今でもこうして高台として残されているところがあります。

コンビナートの南側(鹿島石油や三菱ガス化学などの近く)に「砂山都市緑地公園」として残され、ここは津波の避難所の高台として維持されており、南に下れば「砂山」という地名があり、南に「若松緑地」があります。

この若松は常陸国風土記ではここで砂鉄を採り、鹿島神宮の南側の高松の浜で刀を造ったようなことが書かれていました。

もっとも植物が殆ど育たず、唯一黒松だけが育ったために、黒松を積極的に植えたようです。

植松小学校などの名前の由来だそうです。

また田を作るには水をためることが出来ず、不向きで土地の下にビニールなどを敷いたなどの記事もありました。

また、「砂山都市緑地公園」は最近ブームになっている工場夜景の撮影スポットにもなっているようです。

<参考まで>

ふるさと風販売Shop ⇒ こちら

常陸国風土記を巡る-遺称地を訪ねて- ⇒ こちら

梅も大分咲いてきました。潮来市上戸の観音寺

昨日は朝からまた千葉県銚子市に仕事で出掛けてきました。

EXCELによる業務改善のプログラムで少しエラーがあり、検証に2~3日前から時間を使ってきました。

このブログではあまり仕事のことは書きませんが、昔作成したプログラムもいくつかを統合したりして複雑になると、EXCELのバージョン改定で不具合が生じることが多々出てきます。

大分これも慣れてはきたのですが、意外な落とし穴に気が付かず、見落としがあり苦労することがあります。

途中でエラーでもあれば気が付きやすいのですが、計算したりデータベースの取り込みした値などがおかしな場合にはエラー箇所を特定することに時間が掛かります。

昨日も、再現を繰り返し、どうにかエラーの場所が分かったように思われます。

さて、その訂正はこの土日に行うことにして、今は昨日の道中の記事を載せましょう。

朝は少し寒いくらいでしたが、途中でガソリンを入れ(とうとう1リットル160円を切りました。156円で給油できました)、少し気分もよくなり、これから向かう道中で何処かにより道でもするとすればどこに行こうか?などと考えながら・・・・

気温もどんどん上がって来て、霞ケ浦の湖面も朝陽が照り付けキラキラと反射して目にまぶしく輝きます。

車も空いているし、走りながら道中の道端を眺めていると、梅の木もかなり花が咲いているのに気が付きました。

そこで、どこかに立ち寄るとしたら??

思いついたのは阿玉台貝塚などでしたが、こちらは次回くらいの方がよいだろうと思い、途中潮来入口に近い「観音寺」に立ち寄ってみようと思付きました。

ここも10年ほど前に訪れてからその後ご無沙汰しているようで、今はどうなっているかということも気になったのです。

大同2年に徳一が創建したというが、これは最初にどこに建てられたのかなどが気になるのですが、書かれたものはありません。

でもとても心が休まる、素敵なお寺です。

真言宗の豊山派の寺院です。

入口にある梅の木も春になったことを告げているようです。

やはり来てよかった。

ただ忙しく過ごしていると段々と心も落ち着きを失ってきます。

こうして静かな場所に少しだけでも、のんびりとした時間を過ごすのもいいことだと思います。

こちらが寺の入り口側。正面に山門があり、奥に薬師堂があります。

どちらも藁ぶき屋根。

この枝垂桜も春を待って居るようです。

奥にあるのが薬師堂で、右側が本堂です。

この枝垂桜の木には、昔「小町桜」という立て板が置かれていたように思います。

その時の説明では小野小町がこの最初の桜の木を植えたとか・・・

でも今はどこにもこの説明はありませんでした。

寺の奥の高台に墓地などがあり、そちらから寺の全景が見渡せます。

手前の藁葺き屋根の薬師堂とその奥が本堂です。

前に来たときはこの本堂はもっと小さな建物でしたが、東日本大震災で建物に被害が出て、建て直したようです。

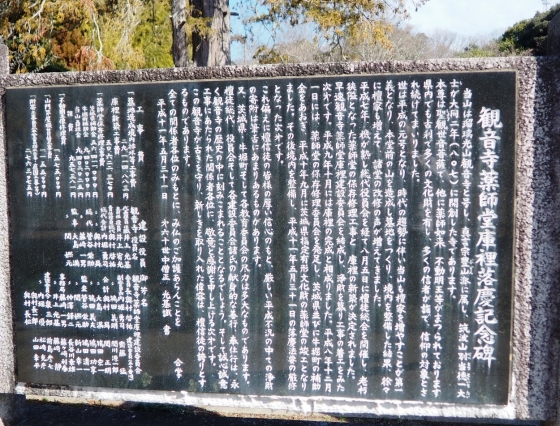

山門の手前に説明看板が置かれていました。

平成29年(2017年)に完成。

薬師堂庫裏の完成記念碑

本堂の落成に合わせて、建てられた?慈母観音像?

この薬師堂の裏手は竹林。裏手から見た薬師堂の藁葺屋根も美しい。

このお寺は入口が少し入り辛いので、あまり訪れる方がいません。

その分だけ静かに散策出来ますよ。

国道51号線の上戸信号を潮来市街の方とは逆の山側方面に曲がって、道なりに進めば到着します。

しだれ桜の咲く頃も、おすすめです。

PR:

<「常陸国風土記を巡る」 - 遺称地を訪ねて ->⇒ こちら

A5判 292ページ+詳細地図折込14枚

本体価格1200円+税

EXCELによる業務改善のプログラムで少しエラーがあり、検証に2~3日前から時間を使ってきました。

このブログではあまり仕事のことは書きませんが、昔作成したプログラムもいくつかを統合したりして複雑になると、EXCELのバージョン改定で不具合が生じることが多々出てきます。

大分これも慣れてはきたのですが、意外な落とし穴に気が付かず、見落としがあり苦労することがあります。

途中でエラーでもあれば気が付きやすいのですが、計算したりデータベースの取り込みした値などがおかしな場合にはエラー箇所を特定することに時間が掛かります。

昨日も、再現を繰り返し、どうにかエラーの場所が分かったように思われます。

さて、その訂正はこの土日に行うことにして、今は昨日の道中の記事を載せましょう。

朝は少し寒いくらいでしたが、途中でガソリンを入れ(とうとう1リットル160円を切りました。156円で給油できました)、少し気分もよくなり、これから向かう道中で何処かにより道でもするとすればどこに行こうか?などと考えながら・・・・

気温もどんどん上がって来て、霞ケ浦の湖面も朝陽が照り付けキラキラと反射して目にまぶしく輝きます。

車も空いているし、走りながら道中の道端を眺めていると、梅の木もかなり花が咲いているのに気が付きました。

そこで、どこかに立ち寄るとしたら??

思いついたのは阿玉台貝塚などでしたが、こちらは次回くらいの方がよいだろうと思い、途中潮来入口に近い「観音寺」に立ち寄ってみようと思付きました。

ここも10年ほど前に訪れてからその後ご無沙汰しているようで、今はどうなっているかということも気になったのです。

大同2年に徳一が創建したというが、これは最初にどこに建てられたのかなどが気になるのですが、書かれたものはありません。

でもとても心が休まる、素敵なお寺です。

真言宗の豊山派の寺院です。

入口にある梅の木も春になったことを告げているようです。

やはり来てよかった。

ただ忙しく過ごしていると段々と心も落ち着きを失ってきます。

こうして静かな場所に少しだけでも、のんびりとした時間を過ごすのもいいことだと思います。

こちらが寺の入り口側。正面に山門があり、奥に薬師堂があります。

どちらも藁ぶき屋根。

この枝垂桜も春を待って居るようです。

奥にあるのが薬師堂で、右側が本堂です。

この枝垂桜の木には、昔「小町桜」という立て板が置かれていたように思います。

その時の説明では小野小町がこの最初の桜の木を植えたとか・・・

でも今はどこにもこの説明はありませんでした。

寺の奥の高台に墓地などがあり、そちらから寺の全景が見渡せます。

手前の藁葺き屋根の薬師堂とその奥が本堂です。

前に来たときはこの本堂はもっと小さな建物でしたが、東日本大震災で建物に被害が出て、建て直したようです。

山門の手前に説明看板が置かれていました。

平成29年(2017年)に完成。

薬師堂庫裏の完成記念碑

本堂の落成に合わせて、建てられた?慈母観音像?

この薬師堂の裏手は竹林。裏手から見た薬師堂の藁葺屋根も美しい。

このお寺は入口が少し入り辛いので、あまり訪れる方がいません。

その分だけ静かに散策出来ますよ。

国道51号線の上戸信号を潮来市街の方とは逆の山側方面に曲がって、道なりに進めば到着します。

しだれ桜の咲く頃も、おすすめです。

PR:

<「常陸国風土記を巡る」 - 遺称地を訪ねて ->⇒ こちら

A5判 292ページ+詳細地図折込14枚

本体価格1200円+税

銚子と大根

今の時期に銚子を訪れると、重そうな野菜の箱をたくさん積んだトラックが、ゆっくりと前を走っていることがよくあります。

荷が重いためか、スピードも上がらず、後ろの車を先に追い越させようと道端へ寄ってゆっくりと走っていたりします。

銚子は「春キャベツ」が有名なのですが、このキャベツは今は峠を過ぎて、この時期は大根を運んでいるようです。

集荷された箱には「さわやか大根」と書かれた文字が見えます。

銚子附近の高原地域はキャベツ畑の他に、この時期にビニールが掛けられたトンネルがあちこちに出現しています。

これがこの冬を越して春先に収穫する大根(さわやか大根)畑のようです。

今まではキャベツ畑ばかりが目に付いてきましたが、このビニールのトンネル栽培もあちこちで目に付くようになりました。

銚子は冬場の気温も暖かく、雪もほとんど降らないのですが、早春にダイコンを収穫するために、このようにビニールで覆って、栽培しているのですね。

りっぱな大根が採れるようです。

トンネル栽培したやわらかでみずみずしい大根はこの地方特産で「さわやか大根」として販売されています。

収穫もこの2月初めからとのことで、今が旬ですね。4月下旬ころまで出荷は続くようです。

「さわやか大根」の名前を見つけたらこの銚子の大根ですのでこの記事も思い出してください。

でも、銚子の大根もキャベツも歴史的に見ると結構最近なのです。

今から70年前の1953年に、この地方の特産品を模索してキャベツの栽培を試験的に始めたのです。

その後、

それまでのサツマイモなどの栽培の代わりにキャベツの栽培が適しているとして大々的に栽培が始まったのです。

犬吠埼灯台にあやかって「灯台キャベツ」と名付けられたようです。

今では春キャベツと云えば銚子キャベツと云われるほど有名になりました。

そして、またそのほかにも何かできないかと研究されて大根が着目されたのが、それから30年後のことです。

今から40年ほど前ですね。

銚子は冬は暖かで、夏は涼しい。

野菜つくりだけではなく、1年中、過ごすにも良いところだと思います。

荷が重いためか、スピードも上がらず、後ろの車を先に追い越させようと道端へ寄ってゆっくりと走っていたりします。

銚子は「春キャベツ」が有名なのですが、このキャベツは今は峠を過ぎて、この時期は大根を運んでいるようです。

集荷された箱には「さわやか大根」と書かれた文字が見えます。

銚子附近の高原地域はキャベツ畑の他に、この時期にビニールが掛けられたトンネルがあちこちに出現しています。

これがこの冬を越して春先に収穫する大根(さわやか大根)畑のようです。

今まではキャベツ畑ばかりが目に付いてきましたが、このビニールのトンネル栽培もあちこちで目に付くようになりました。

銚子は冬場の気温も暖かく、雪もほとんど降らないのですが、早春にダイコンを収穫するために、このようにビニールで覆って、栽培しているのですね。

りっぱな大根が採れるようです。

トンネル栽培したやわらかでみずみずしい大根はこの地方特産で「さわやか大根」として販売されています。

収穫もこの2月初めからとのことで、今が旬ですね。4月下旬ころまで出荷は続くようです。

「さわやか大根」の名前を見つけたらこの銚子の大根ですのでこの記事も思い出してください。

でも、銚子の大根もキャベツも歴史的に見ると結構最近なのです。

今から70年前の1953年に、この地方の特産品を模索してキャベツの栽培を試験的に始めたのです。

その後、

それまでのサツマイモなどの栽培の代わりにキャベツの栽培が適しているとして大々的に栽培が始まったのです。

犬吠埼灯台にあやかって「灯台キャベツ」と名付けられたようです。

今では春キャベツと云えば銚子キャベツと云われるほど有名になりました。

そして、またそのほかにも何かできないかと研究されて大根が着目されたのが、それから30年後のことです。

今から40年ほど前ですね。

銚子は冬は暖かで、夏は涼しい。

野菜つくりだけではなく、1年中、過ごすにも良いところだと思います。

たかぎ書店さん

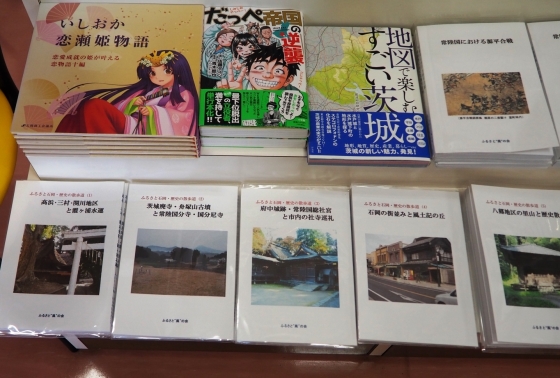

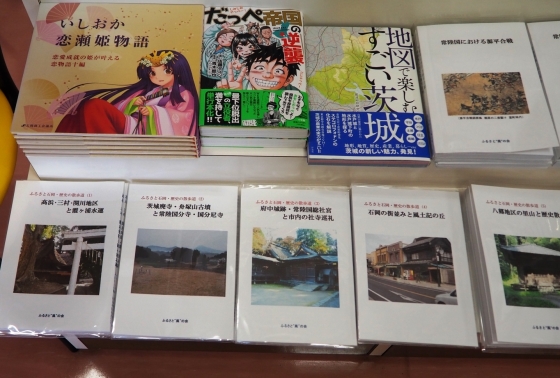

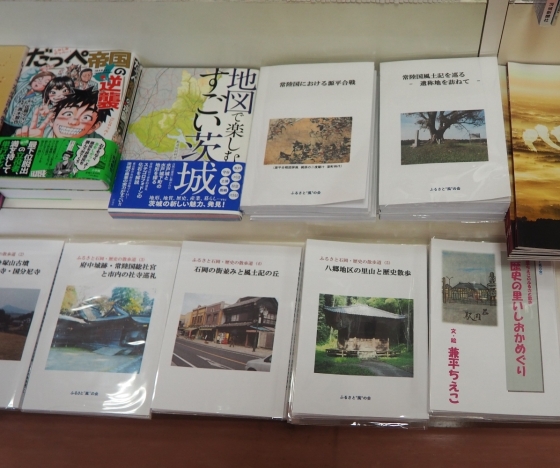

昨日地元石岡市内の「たかぎ書店」さんに立ち寄りました。

老舗の本屋さんですが、頑張っておられます。

なかなか店売りはこの書店業界も苦労されているようです。

私の新潟(長岡)の親戚も大きく手を広げて書店をしておりましたが10年以上前に閉店となりました。

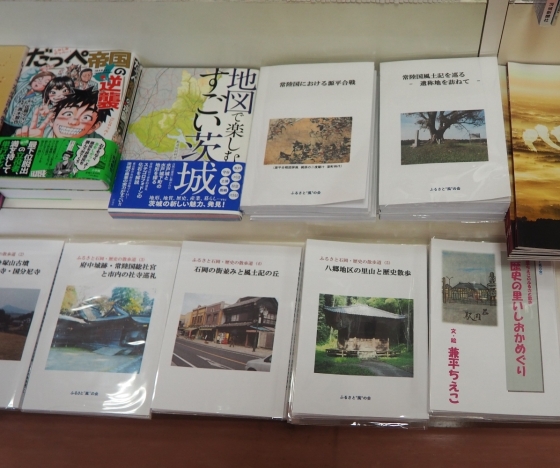

このお店に私の作った本も以前から置かせていただいています。

置かれている場所が少し前から変更され、地元関連の本がある一角に集めて展示されるようになりました。

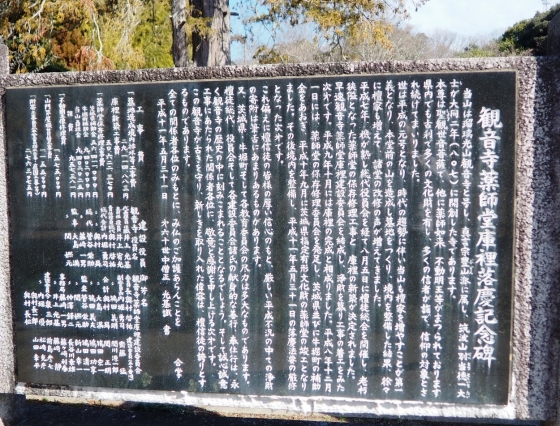

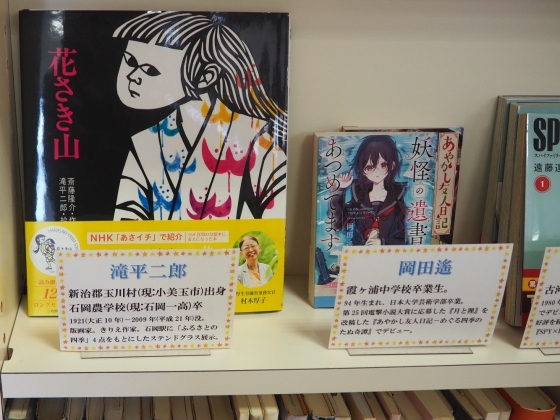

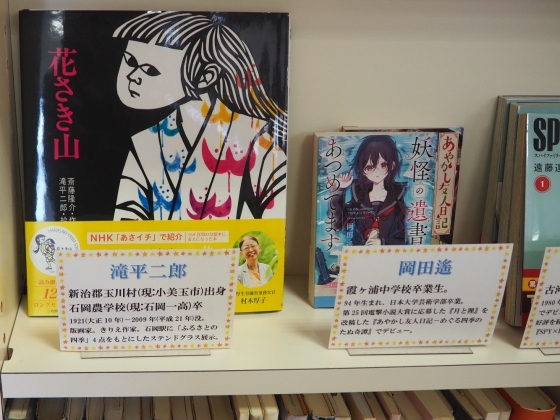

きりえ作家の滝平二郎さんの「はなさき山」

今はお亡くなりになられましたが、滝平二郎さんは隣の旧玉里村の生まれで、石岡農学校(現石岡一校)の出身です。

石岡駅にも滝平さんの切り絵から作られた大きなステンドグラスの絵が飾られています。

その隣は岡田遥さん この「あやかし友人日記」や「妖怪の遺書あつめてます」は最近売れているようですね。

私は漫画の世界は解らないのですが、茨城県出身の日大芸術学部卒で隣町の「霞ケ浦中学校」の卒業生だとか

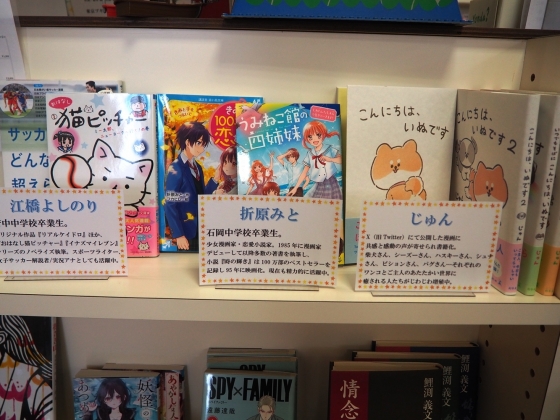

そして『おはなし猫ピッチャー』のジュニア本やサッカー解説などもしている「江橋よしのり」さん。

地元の方だったようですね。

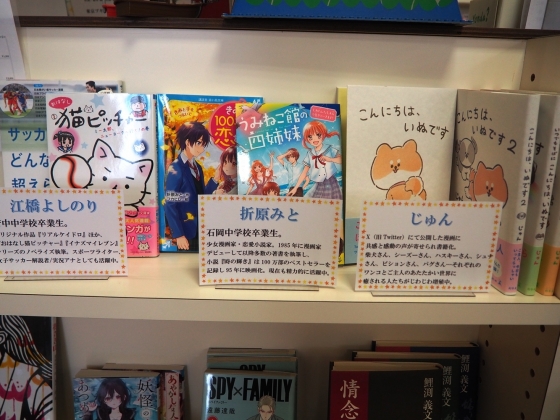

隣には有名な少女漫画家「折原みと」さんの最近の本が2冊。

折原さんとは一昨年お会いしましたが、石岡市内のご出身です。

またイラストレータの「じゅん」さんの本も・・・・

茨城県のご出身のようですが、詳しくは存じ上げません。

さて、これらの展示本のすぐ下の棚に、私の本も数冊置かれています。

地域の紹介本と云うことでおいていただいているようです。うれしいですね。

先日この中に「常陸国風土記を巡る -遺称地を訪ねてー」の本を追加させていただきました。

近くにお出でになったときは気楽にのぞいてみて下さいね。

日曜日はお休みです。

老舗の本屋さんですが、頑張っておられます。

なかなか店売りはこの書店業界も苦労されているようです。

私の新潟(長岡)の親戚も大きく手を広げて書店をしておりましたが10年以上前に閉店となりました。

このお店に私の作った本も以前から置かせていただいています。

置かれている場所が少し前から変更され、地元関連の本がある一角に集めて展示されるようになりました。

きりえ作家の滝平二郎さんの「はなさき山」

今はお亡くなりになられましたが、滝平二郎さんは隣の旧玉里村の生まれで、石岡農学校(現石岡一校)の出身です。

石岡駅にも滝平さんの切り絵から作られた大きなステンドグラスの絵が飾られています。

その隣は岡田遥さん この「あやかし友人日記」や「妖怪の遺書あつめてます」は最近売れているようですね。

私は漫画の世界は解らないのですが、茨城県出身の日大芸術学部卒で隣町の「霞ケ浦中学校」の卒業生だとか

そして『おはなし猫ピッチャー』のジュニア本やサッカー解説などもしている「江橋よしのり」さん。

地元の方だったようですね。

隣には有名な少女漫画家「折原みと」さんの最近の本が2冊。

折原さんとは一昨年お会いしましたが、石岡市内のご出身です。

またイラストレータの「じゅん」さんの本も・・・・

茨城県のご出身のようですが、詳しくは存じ上げません。

さて、これらの展示本のすぐ下の棚に、私の本も数冊置かれています。

地域の紹介本と云うことでおいていただいているようです。うれしいですね。

先日この中に「常陸国風土記を巡る -遺称地を訪ねてー」の本を追加させていただきました。

近くにお出でになったときは気楽にのぞいてみて下さいね。

日曜日はお休みです。

石岡ひな巡り2024

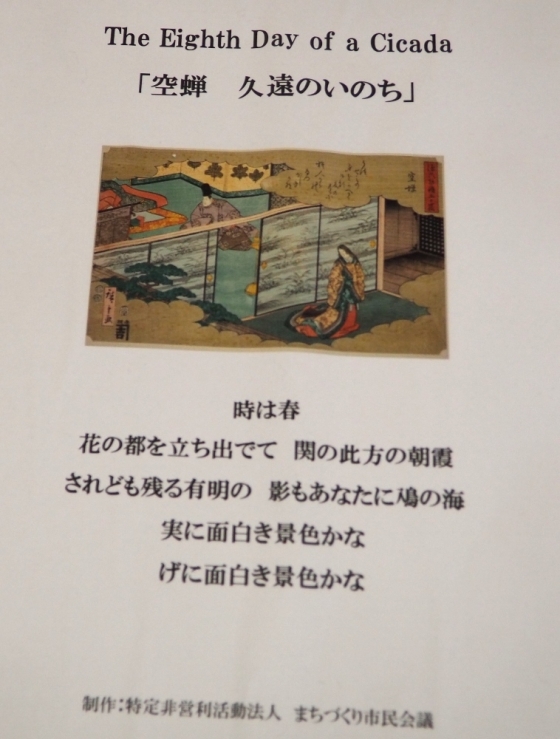

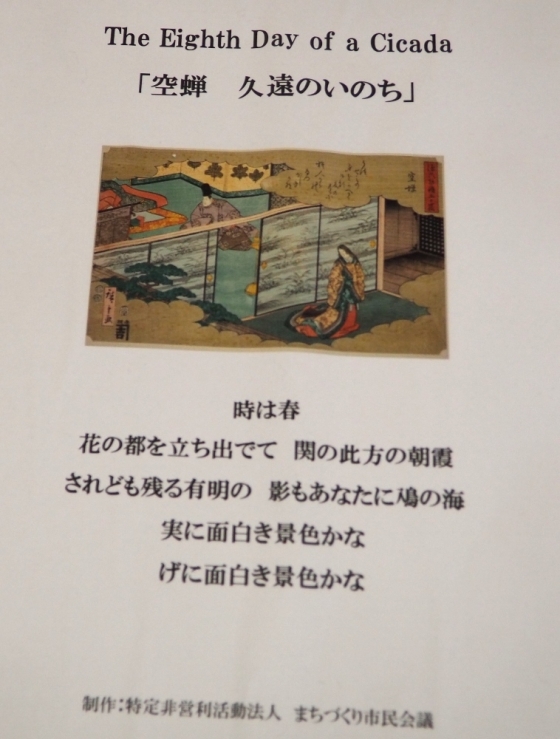

石岡では「石岡ひな巡り」が開催されています。

市内のお店や神社などにひな人形が飾られています。

今回は「まちかど情報センター」さんの展示を2日前に見てきました。(今日木曜日は休みです)

「雛巡り 歴史絵巻情景飾り ~空蝉 久遠のいのち~」

時は春

今日木曜日は街中はお休みのお店が多いです。

ここ情報センターや丁子屋さんも休みです。

是非石岡にお越しください。

市内のお店や神社などにひな人形が飾られています。

今回は「まちかど情報センター」さんの展示を2日前に見てきました。(今日木曜日は休みです)

「雛巡り 歴史絵巻情景飾り ~空蝉 久遠のいのち~」

時は春

今日木曜日は街中はお休みのお店が多いです。

ここ情報センターや丁子屋さんも休みです。

是非石岡にお越しください。

正岡子規の「水戸紀行」を巡る(1)

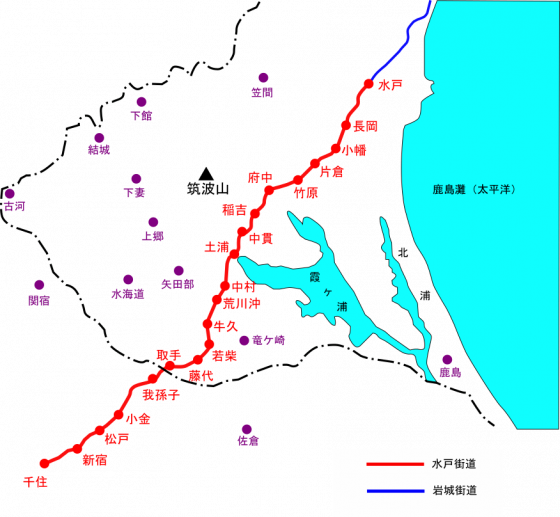

俳人正岡子規は学生であった明治22年4月3日から7日にかけて、第一高等中学校(現東大)の友人と2人で同学年の親友であった水戸の菊池謙二郎氏を訪ねて旅行をしています。

当時水戸までは小山経由で鉄道は開通していましたが、まだ常磐線は開通しておらず、本郷の常盤會寄宿舎から水戸まで3日間かけて水戸街道を歩いて旅行しました。本人たちは2人でしたので弥次喜多道中を意識しての徒歩道中の気分だったようです。

子規は体は丈夫な方ではなかったようですが、俳句などを詠むにも、いろいろな場所で新たな発見をするのが好きで、いろいろなところに出掛けています。

本郷から千住-松戸-我孫子を通って藤代の2軒しかない旅籠の1軒である銚子屋という宿に1泊しました。

翌日は小雨で傘をさして牛久-土浦-中貫-稲吉を通って石岡の萬屋(よろずや)に泊まりました。

当時、常磐線は通っておりませんでしたが、石岡の町は高浜から霞ヶ浦を経由して東京まで汽船(高浜汽船)が周航していました。このため、多くの商人たちも石岡の宿に宿泊し、街には醤油工場や酒造所の大きな煙突が何本も聳え立っていました。

正岡子規は水戸では親友の菊池謙二郎氏が入れ違いで東京に出てしまっていために会えずに舟遊びなどをして帰路は水戸線経由で上野まで列車に乗っています。

子規は帰京1ヶ月後の5月9日に喀血しこれが後の病に伏せる原因に成ったとも言われています。そしてこの水戸への旅行記を半年後の10月に書いています。

ただ旅の途中は歌を詠むためのメモ以外にはあまり記録は残していなかったようで、半年前の記憶をたどって書いたようです。

原文は詩的表現やリズム感なども重視されていて原文で読むことをお勧めしますが、現代的な表現からは少し難解な部分もあるため、ここでは少し現代表現に訳して載せることにします。

参考とさせていただいた原文はこちらから読むことが出来ます。

小さな資料室:⇒ こちら

(本資料室は充実しており参考にさせて頂いています。御礼申し上げます)

ブログではこれから数回に分けて載せます。

(調べるのが大変で、しかも1回分がかなり長くなってしまい何回で終わるかもわかりません。

よろしければ時々覗いてくださいね。)

<1> 出立~千住まで(約9km)

(現代語訳)

水 戸 紀 行

莞爾(かんじ)先生子規著

我は生まれながらにして身体が弱く、殆ど外出はしないで部屋のなかに閉じこもって詩語などを集めた書物を読み漁る方であったが、好奇心は強く、まだ見たり遊んだりしたことのない知らない山や海川などは、読んだことのない書物を読みたいと思うのと同じように見に行ってみたいという思いがつのり、これは読んでいない書物を読みたいと思うのと同じように興味を覚えるものだ。

我の旅の最初は、明治十四年、十五の歳に、三並・太田・竹村の三氏と(伊予松山の久万(くま)山の)岩屋行を勧められて出掛けた。この時は旅に出てみたいという気持は強くあったが、我の脚力では年上の人についていくことは難しいといって止めた母の言葉も聞かずに、草鞋を履いて勇ましく出掛けたのだった。この場所は私の生まれた場所から十里(約40km)ほども離れた場所であったが、この久萬山岩屋を見物して、大変面白くそこで一泊したのだが、帰りは足が疲れて、途中から歩くことができず、道端に倒れて動けなくなることが何度もあった。

翌年の明治十五年には、伊予南部の大洲(おおず)地方へ四五泊の旅行をした。

そして明治十六年には、ついに東京へ来ることとなった。しかし、東京の旅は、陸路は車にのり、海路は舟で行くので、昔の膝栗毛道中の旅とは異なり歩く旅とはならなかった。東京へ来てからも歩く範囲は遠くと云っても、王子、鴻の台、小金井位までの範囲であり、それより遠くは何時も汽車に乗っての旅であった。

いつか膝栗毛道中の旅をしてみたいと思うのであったが、学校の休暇は極暑または極寒の時期が多く、病体の身ではなかなか思い立つ時がなく、心苦しくも年月が経ってしまったのである。

今年(明治22年)の春に十日ほどの学校の休みが得られたので、常盤会寄宿舎内の友一人を誘って水戸地方への旅行をしようではないかと相談したところ、話がまとまり、思い立ったが吉日・善は急げということになり、では明日出立しようと草履や朝飯の旅支度をととのえたのが四月二日の夜のことであった。

日が明けて、紀元(皇紀)二千五百四十九年四月三日の暁となった。

恐れ多い我らの遠い先祖にあたる天皇が、この日本を千代萬代にもわたって尽き果てることのないようにお開きになった初代神大和盤余彦尊神武天皇が崩御された日という由緒ある日を選んで旅立ったのもなにかゆかりがあるのだろうか。闇の世の中は一寸さきの見えないのが仕合せであるのだが。

されば何ごとも吉兆であり、幸先が良いと祝福して自ら慰むのもやさしき心根である。若し、いつ災難にあうとか、何時死ぬかなどが分っていたら、仮の浮世では何一つ面白くもないだろう。

この旅が、神ならぬ我が身の一月先に病になるなどと知るはずもなく、朝六時に勇んで本郷台の寄宿舎をブラッと立ち出でしは、二人のなまけ者である。

一人は鬼も十八の若盛り、ましてや顔(かんばせ)は雪のように白く、眼は夏でも暑さを知らないという程にすずしく、鼻はスッとして通らぬ処よろしく、また口元は普通よりも小さく、燒き芋を十個ほどに割らなければ入らないほど小さな口と見え、体は小柄で福相があり、災難を逃れることのできると人相見が言いそうな風つきで、縦から見ても横から見ても正札付きの美少年である。

もう一人は中肉中背とまではよかつたが、それ以外に取柄もなく、顔の色は靑白くといいたいが、白より靑の分子が多いため、白靑いと云う方が論理にかないそうなという難しい色であり、着物はゴツゴツ木綿の綿入と、その下に白シヤツ一枚、それをダラリとしだらなく着流して、醤油で何年も煮しめたような嫌疑のかかりそうな屁兒帶(へこおび)を小山のように締め、時々齒をむき出してニヤリニヤリと笑うところは大ばかでなければ狂顚(きちがい)病院へ片足を踏み入れた人と見える。

前の美少年と比べると無気味(ぶきみ)さが一層に引き立って見える、毛唐(けとう)人にいわせれば、good contrast と云える。

この前者の好少年が、即ち我の事で、後者の醜男子が我の連れの吉田の少將多駄次(ただじ)とか呼ぶ者である。………いやいや、実はこれは真っ赤なウソで、本当は真逆である。

── こんなことを白状する位なら、最初にあんなに人をほめるものでもなかつた。 また自分のことも余り遠慮がなさ過ぎた。 殘念々々 ──。

近頃長寝の癖があるが、(早起きしたので)町々の店の戸を開ける音がドタンドタンとひびくのもいさましく感じ、切通しとなった道を下って上野にやってきたら、はやくも初桜がいまにも脣(くちびる)を開こうとしていた。

一枝を手で折りたいところだが、これは違警罪といふ恋の邪魔に妨げられて本意をはたさず、そうしているうちに、早くも千住についたので、一枚のはがきを買ってこれから行く水戸の友に宛てて、我の出立のことをしたためて郵便箱に投げ入れた。

その時「コレ郵便箱さん頼みましたヨ たしかですか」とか何とか言えばよいのに、何とも云わずに出してしまったのは、後から思えば不覺であった。

(注釈)

<出立前>

● 正岡子規は慶応3年(1867)9月に伊予国温泉郡藤原新町(現愛媛県松山市花園町)に松山藩士の長男として生まれる。幼少時の名前は正岡處之助(ところのすけ)といい、後に升(のぼる)と改めた。子規の名前はこの水戸への旅(明治22年4月)1か月後に吐血して、死ぬまで鳴くのをやめないといわれているホトトギスの漢字表記から子規と号するようになった。

● 東京へは明治16年(1883)5月に大学予備門受験のために松山中学を中退して6月にやってきた。

・明治17年(1884)9月:東京大学予備門入学

・明治21年(1888)9月:第一高等中学校本科に進級、本郷の常盤会宿舎に入る。

● 子規の旅行歴:

1) 明治14年(1881)(15歳):三並・太田・竹村の三氏と伊予松山の久万(くま)山へ徒歩旅行。当時子規は水墨画を習っており、この一緒に旅した三氏は恐らく水墨画の年長の先輩であったものと思われます。

久万の古岩屋は、高さ100m近い礫岩峰がいくつも立ち並び、国指定の名勝地となっています。また、その手前には四国八十八ヶ所霊場45番札所の海岸山岩屋寺があり、寺は八十八ヶ所中4番目に高いところにあります。

(写真は名称・古岩屋:久万高原町ホームページより)

近くの不動尊に子規の碑が建てられています。

2) 明治15年(1882):大洲(おおず)地方に四五泊の徒歩旅行

愛媛県大洲市は南予地方にある伊予の小京都とよばれており、大洲盆地を中心に、瀬戸内海と四国山地に面し、中心を肱川が流れる少し高台の盆地にあります。江戸時代の大洲(おおず)城を中心とした江戸や明治の街並みが残されていて、情緒豊かな場所です。盆地にあるため、霧が発生すると幻想的な景色が広がります。

(大洲城:大洲市公式観光情報サイト VisitOzuより)

(煉瓦の道::大洲市公式観光情報サイト VisitOzuより)

3) 明治16年(1883):東京へ

子規は東京での徒歩散策圏内は王子、鴻の台、小金井位までの範囲と書かれています。

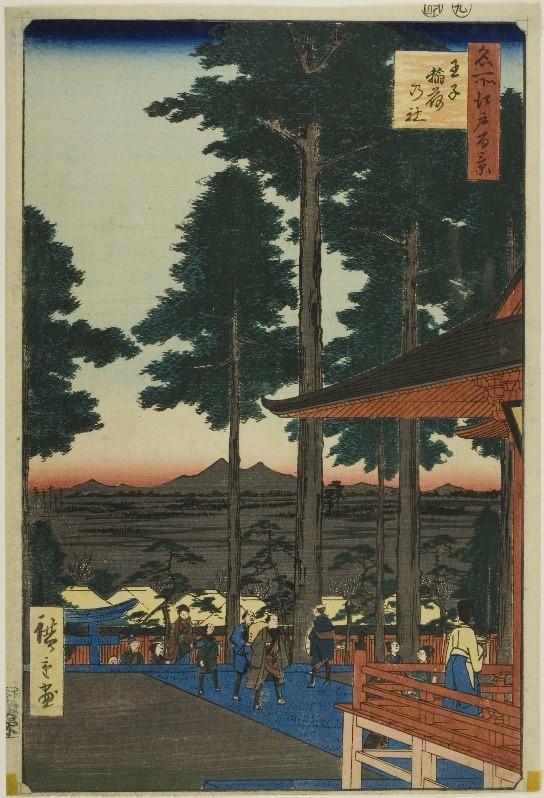

・【北】:王子(現東京都北区王子)・・・子規が水戸へ旅立った頃は王子村であった。

明治初期は浦和県であったが、明治4年に東京府に編入された。

王子製紙が明治8年に操業を開始しており、明治16年には鉄道も上野-熊谷間の一つの駅として開設されている。

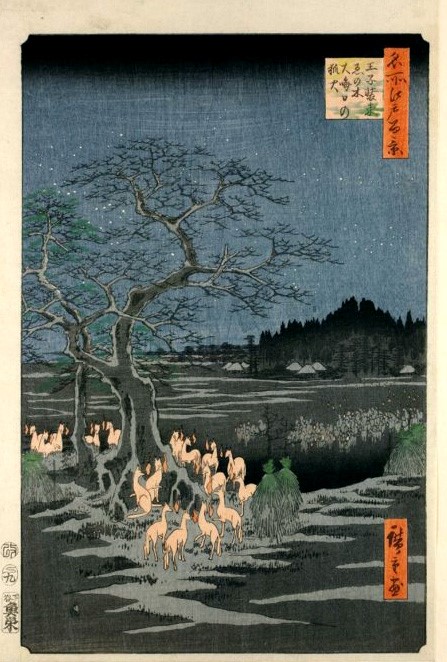

そのため、子規は上野から鉄道で王子へ行くことも出来たようだが、王子稲荷の社(キツネ)が江戸時代から有名であり参拝者が多かったという。

東京都の北側であり、ここから筑波山が見えたそうだが、今はビルで見ることは出来ない。

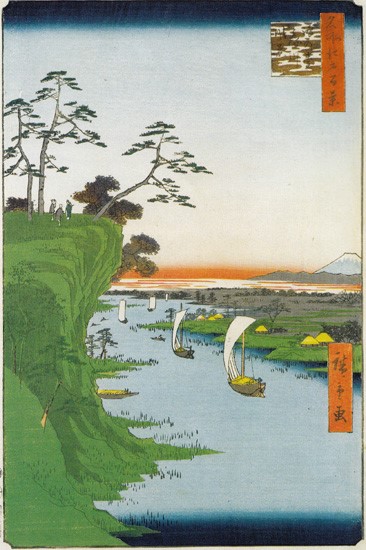

・【東】:鴻の台(千葉県市川市国府台)・・・江戸川の下流にある高台を呼んだ。

これはこの近くに下総の国府があったことから国府台(こうのだい)と呼ばれたが、下を流れる川にコウノトリが飛来したことから鴻の台とも呼ばれたという。

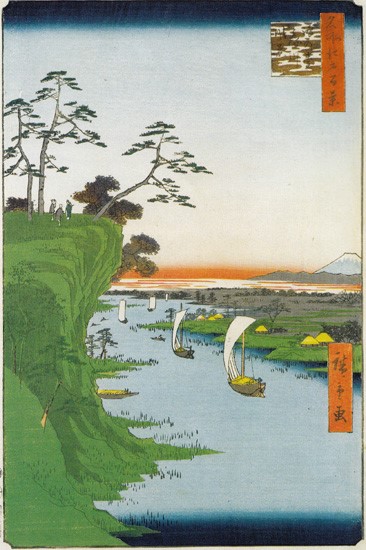

広重の名所江戸百景に「鴻の台とね川風景」がある。

・【西】:小金井(東京都小金井市)・・・明治18年(1885)4月25日に子規は小金井で花見をしている。

後に根岸の子規庵に寄宿していた高浜虚子にも小金井桜を見に行くことを勧めている。

玉川上水の両岸の桜が有名だった。

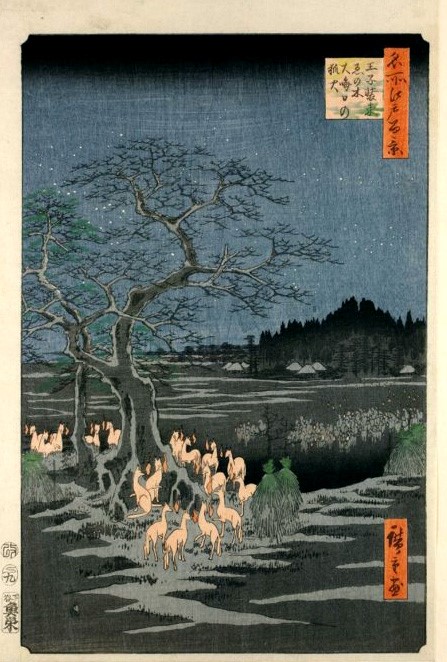

歌川広重 「王子装束ゑの木 大晦日の狐火」

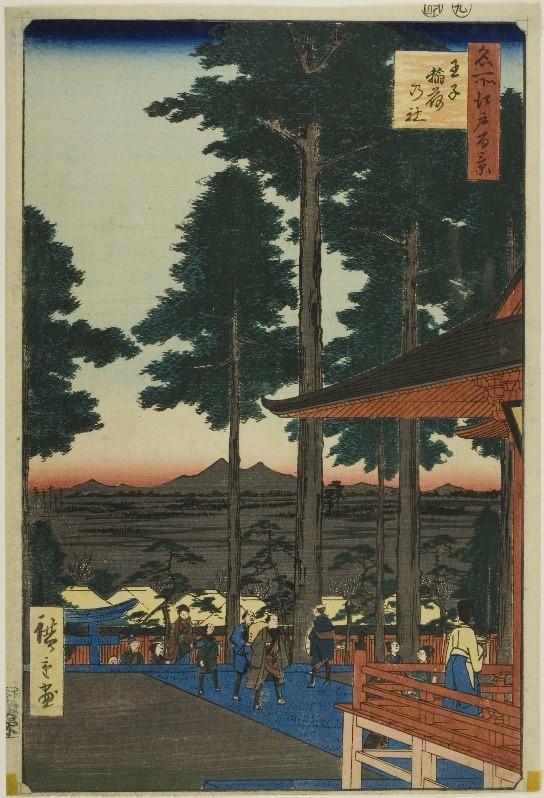

歌川広重『王子稲荷の社』

王子稲荷では2月の牛の日は凧市(防火)でにぎわう。稲荷の裏手から見えた筑波山は、今はビルで見えない。

歌川広重「鴻の台とね川風景」

歌川広重「富士三十六景武蔵小金」安政6(1859)(武蔵小金井市ホームページ「小金井桜のあゆみ」)

4) ここには書かれていないが、病弱でありながら実にその前後も子規は旅をしており、無類の旅好きだったようです。

・明治18年9月8日、鎌倉無銭旅行:秋山真之、清水則遠、小倉(梅木)脩吉と共に夜の11時に鎌倉へ徒歩無銭旅行(懐に五十銭程懐中)をした。

夜中中歩いて翌日戸塚の手前で昼飯を喰い。

皆が歩けなくなり神奈川まで歩いて戻り、汽車に乗って(小倉氏が皆の汽車賃を何とか持っていた)新橋まで戻った。

・明治21年7月28日~7月30日鎌倉旅行

船で浦賀→横須賀→金沢文庫→鎌倉(泊)→鎌倉見物→七里ヶ浜(泊)→江の島→東京戻り(この時の旅でも吐血し暴風雨や寒さで病状悪化)

一般には水戸紀行の4月の旅のあとに吐血したとされていますが、この前年の夏の鎌倉旅行で既に吐血を経験していました。

ただこの時はただの喉の炎症と思っていたようです。

・明治24年3月25日~4月2日:房総半島一周

常盤会寄宿舎→市川→船橋→大和田(泊)→臼井→佐倉→成田→酒々井→馬渡(泊)→千葉→寒川→浜野→閏井戸→長柄山(泊)→長南→大多喜(泊)→小湊→天津(泊)→和田→朝夷(あさい)郡平磯(現南房総市)(泊)→野島崎灯台→館山(泊)→那古の観音→保田(泊)→羅漢寺・鋸山→船で東京へ戻る(4月2日)

ただ、明治27年12月にも房総鉄道の開通に合わせて鉄道を使って旅行しています。(市川・船橋・幕張・千葉・四街道・佐倉など)

・明治24年6月25日~7月4日 木曽・長野・妻篭 馬篭→松山へ帰省

この後に8月広島・岡山・大阪等を見学して東京へ戻る(8月31日)

・明治24年11月 武蔵野旅行(蕨、熊谷、川越など)

この後も度々旅行して居り、時には夏目漱石と共に行っています。

・明治26年7月19日~8月19日:1か月間東北旅行。

小旅行はこれによらずにまだ多くあります。実にたくさんの旅行をしています。勿論鉄道や船を利用しての旅も多くありますが、歩く旅は好きだったようです。

● 子規の旅の出発点となった「常盤会寄宿舎」:伊予松山藩の子弟の為に建てられた東京本郷真砂町の愛媛県人の男子宿舎であった。現在は東京都東久留米市中央町に移転している。

<出立から千住まで(約9km)>

● 出立した4月3日は当時の暦で、神武天皇祭であり、この日は神武天皇が崩御された日とされ、『日本書紀』によれば紀元前586年(神武天皇76年)3月11日をグレゴリオ暦に換算して4月3日がその日に当たるとしている。

● 子規はこの旅行から帰って1か月後の5月5日に喀血し、肺結核が発病した。

子規の号もこの喀血から、ホトトギスの唇が赤く、鳴いて血を吐く、死ぬまで鳴き続けるなどと云われていたことから、ホトトギスの漢字表記の「子規」を採用したとされる。

そのため、この水戸紀行は旅から帰ってから半年ほどたった同じ年の十月十七日から二十日にかけて、記憶を頼りに書かれたものである。

旅行中は途中で読んだ俳句以外には、あまりメモを残していなかったようです。

● 一緒に旅した友人は、同じ寄宿舎のまだ18歳の若者であり、ここでは吉田の少将多駄次と書かれているが、詳細は書かれていない。

しかし千葉日報の2008年12月の記事によれば「吉田匡(よしだただし)」氏だと書かれている。

ただ詳細はわからない。

匡は「ただじ」と読むのかもしれないが東海道中膝栗毛の弥次・喜多に合わせて面白く書かれているのだろう。

● 本郷の宿舎から上野までは1~2km程で、子規たちも散歩程度に通っていた道筋であろう。

切通しと書かれているが、これは湯島天満宮の前の「切通坂」(文京区湯島3丁目と4丁目の間)のことだと思われる。

この辺りは多くの文豪たちが過ごしていた場所だ。

この本郷 → 湯島 → 上野不忍池の道路は、比較的短い距離で、そこから千住までは、何処を通ったかは書かれていないが、そのまま東に進んで浅草あたりから墨田川を舟で北上するか、墨田川の西側のいわゆる旧日光街道を進めば、千住宿に着く。

宿舎から日光街道を歩いても千住宿まで8~9km程であるので恐らく歩いたのだと思う。

千住宿の中心は現在の北千住駅の西側にあり、この少し北の四丁目と五丁目の間の道を東に進めば水戸街道です。

芭蕉も奥の細道の記述では、千住(宿)まで弟子たちに見送られてきており、ここから日光街道・奥州街道を進んだ。

千住宿は日光方面や水戸方面からの江戸の入口であり、昭和初期まで大きな遊郭があった。

水戸街道はこの千住宿が出発点となっていた。

この千住で子規は、善は急げと出立してしまったので、水戸の学友・菊池謙二郎氏が水戸に帰省しているはずと思い手紙で、これから訪ねることを知らせたが、水戸に着いた時には入れ違いで、謙二郎氏は実家から東京に戻ってしまっていた。

● 参考までに松尾芭蕉の奥の細道の記述からいろいろ推察してみよう。

芭蕉は千住まで船で弟子たちに見送られてきており、ここから日光街道・奥州街道を進んだ。

(千住旅立ち:元禄2年3月27日)

彌生も末の七日、明ぼのゝ空朧々として、月は在明にて光おさまれる物から、不二の峰幽かに みえて、上野・谷中の花の梢、又いつかはと心ぼそし。

むつましきかぎりは宵よりつどひて、舟に乗て送る。

千じゆと云所にて 船をあがれば、前途三千里のおもひ胸にふさがりて、幻のちまたに離別の泪をそゝぐ。

行春や 鳥啼 魚の目は泪 (芭蕉)

是を矢立の初として、行道なをすゝまず。

人々は途中に立ならびて、後かげのみゆる迄はと、見送なるべし。

芭蕉は東北への旅立ちで、まず門人たちと船で深川から隅田川をさかのぼり、千住の宿にやってきました。

(蕪村が書いた芭蕉旅立ちの絵)

千住は隅田川と荒川とにはさまれた地帯で当時の江戸では品川に次ぐ大きな宿場でした。

北への玄関口だったのです。当時のこの宿場町には約2400軒の家屋と、人口は1万人近くもいたといわれています。

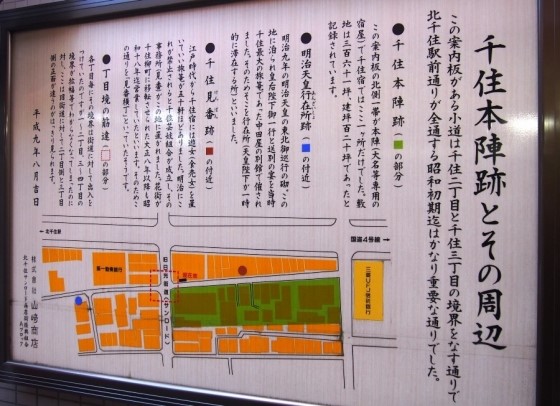

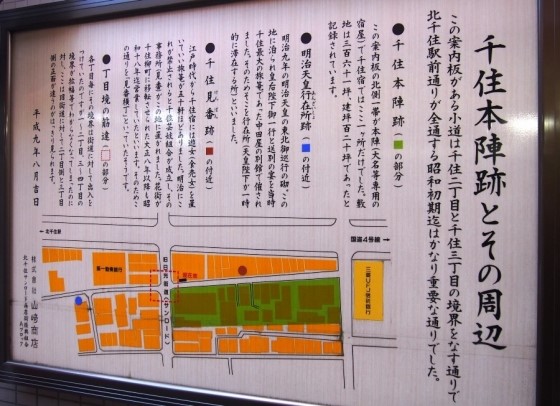

<千住宿>

道路にはめ込まれている千住宿のタイル:本陣が1軒、脇本陣1軒、旅籠は55軒ほどあった。

本陣跡は北千住駅からすぐ。

北千住駅西口から西にまっすぐ伸びる道を最初の信号の右に一つ入った路地裏に看板がある。その地図の緑色の場所が本陣屋敷です。

その本陣跡の上の赤丸部分が「見番跡」となっています。

説明によると「江戸時代から千住宿は遊女を置いていい旅篭が50軒ほどありました。

明治になりこれが禁止されると千住芸妓組合が成立し、その事務所(見番)がこの地に置かれました。

花街が千住柳町に移転させられた大正8年以降も昭和18年まで営業していたといいます。

そのためこの通りを「見番横丁」といっていたそうです。」と書かれています。

まあ岡場所なんていってもう知っている人は少なくなったでしょうね。

政府が公認で遊女を置いてよい宿場は江戸には4つありました。

「品川宿」「板橋宿」「内藤新宿」とここ「千住宿」です。

もちろんこのほかに遊郭として「吉原」がありました。

これらは政府の公認であり、その他の宿や食べ物屋などは禁止されていたのです。

そうはいってももぐりはあって「あいまいや」などというものが存在していたのでしょう。

子規もこの後、土浦で「あいまいや」のことを書いています。

写真の通りが「見番横丁」です。奥の左側に「見番」なる芸妓組合の事務所があった場所で、右側は本陣のあった場所です。

さてもう一つ、この見番通りと交わる通りが「旧日光街道」となっています。

このお店のたくさん並んだ通りが一方通行ですが、旧日光街道です。

この先が日光や奥州へ繋がっていたようです。

芭蕉も門人「河合曾良」とここを通って奥の細道へ旅立ちました。

旧水戸街道は、この道のすこし先を東(右)に曲がった道です。

旧水戸街道の道標:千住四丁目と五丁目の間に置かれています。

この道標は、東へ「旧水戸佐倉道」となっています。

また旧石造りの道標(時代は不明)が足立区立郷土博物館に残されているようです。

説明では「もと千住四丁目30-1角に旧日光道中より分岐する旧水戸海道入口に建てられていた道標」となっており、街道ではなく海道と書かれています。

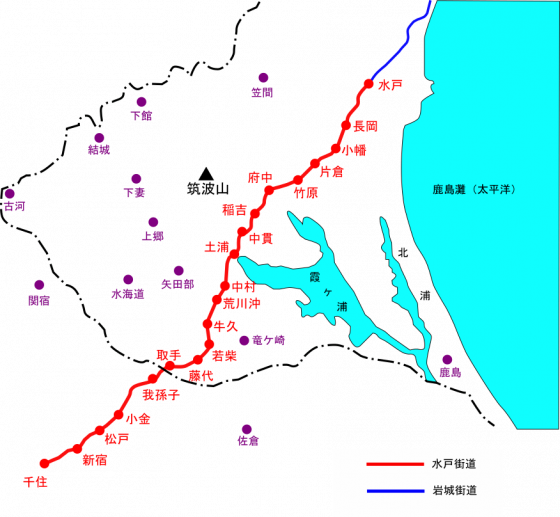

それでは、ここから子規たちが徒歩旅行した旧水戸街道の道筋を、宿場名から地図に示しておきます。

全行程は約111kmあります。

(日本の旧街道の地図GPSCycling:旧水戸街道による)

千住-新宿(5.5km)-松戸(11.4km)-小金(17.4km)-我孫子(28.2km)-取手(34.8km)-藤代(42.7km)-若柴(46.2km)-牛久(51.9km)-荒川沖(58.7km)-中村-(60.5km)土浦(65.5km)-中貫(70.6km)-稲吉(74.0km)-府中(石岡)(80.9km)-竹原(86.4km)-片倉(91.0km)-小幡(95.5km)-長岡(101.9km)-水戸(111km)

・・・( )内の距離は千住からの概算値です。

当時水戸までは小山経由で鉄道は開通していましたが、まだ常磐線は開通しておらず、本郷の常盤會寄宿舎から水戸まで3日間かけて水戸街道を歩いて旅行しました。本人たちは2人でしたので弥次喜多道中を意識しての徒歩道中の気分だったようです。

子規は体は丈夫な方ではなかったようですが、俳句などを詠むにも、いろいろな場所で新たな発見をするのが好きで、いろいろなところに出掛けています。

本郷から千住-松戸-我孫子を通って藤代の2軒しかない旅籠の1軒である銚子屋という宿に1泊しました。

翌日は小雨で傘をさして牛久-土浦-中貫-稲吉を通って石岡の萬屋(よろずや)に泊まりました。

当時、常磐線は通っておりませんでしたが、石岡の町は高浜から霞ヶ浦を経由して東京まで汽船(高浜汽船)が周航していました。このため、多くの商人たちも石岡の宿に宿泊し、街には醤油工場や酒造所の大きな煙突が何本も聳え立っていました。

正岡子規は水戸では親友の菊池謙二郎氏が入れ違いで東京に出てしまっていために会えずに舟遊びなどをして帰路は水戸線経由で上野まで列車に乗っています。

子規は帰京1ヶ月後の5月9日に喀血しこれが後の病に伏せる原因に成ったとも言われています。そしてこの水戸への旅行記を半年後の10月に書いています。

ただ旅の途中は歌を詠むためのメモ以外にはあまり記録は残していなかったようで、半年前の記憶をたどって書いたようです。

原文は詩的表現やリズム感なども重視されていて原文で読むことをお勧めしますが、現代的な表現からは少し難解な部分もあるため、ここでは少し現代表現に訳して載せることにします。

参考とさせていただいた原文はこちらから読むことが出来ます。

小さな資料室:⇒ こちら

(本資料室は充実しており参考にさせて頂いています。御礼申し上げます)

ブログではこれから数回に分けて載せます。

(調べるのが大変で、しかも1回分がかなり長くなってしまい何回で終わるかもわかりません。

よろしければ時々覗いてくださいね。)

<1> 出立~千住まで(約9km)

(現代語訳)

水 戸 紀 行

莞爾(かんじ)先生子規著

我は生まれながらにして身体が弱く、殆ど外出はしないで部屋のなかに閉じこもって詩語などを集めた書物を読み漁る方であったが、好奇心は強く、まだ見たり遊んだりしたことのない知らない山や海川などは、読んだことのない書物を読みたいと思うのと同じように見に行ってみたいという思いがつのり、これは読んでいない書物を読みたいと思うのと同じように興味を覚えるものだ。

我の旅の最初は、明治十四年、十五の歳に、三並・太田・竹村の三氏と(伊予松山の久万(くま)山の)岩屋行を勧められて出掛けた。この時は旅に出てみたいという気持は強くあったが、我の脚力では年上の人についていくことは難しいといって止めた母の言葉も聞かずに、草鞋を履いて勇ましく出掛けたのだった。この場所は私の生まれた場所から十里(約40km)ほども離れた場所であったが、この久萬山岩屋を見物して、大変面白くそこで一泊したのだが、帰りは足が疲れて、途中から歩くことができず、道端に倒れて動けなくなることが何度もあった。

翌年の明治十五年には、伊予南部の大洲(おおず)地方へ四五泊の旅行をした。

そして明治十六年には、ついに東京へ来ることとなった。しかし、東京の旅は、陸路は車にのり、海路は舟で行くので、昔の膝栗毛道中の旅とは異なり歩く旅とはならなかった。東京へ来てからも歩く範囲は遠くと云っても、王子、鴻の台、小金井位までの範囲であり、それより遠くは何時も汽車に乗っての旅であった。

いつか膝栗毛道中の旅をしてみたいと思うのであったが、学校の休暇は極暑または極寒の時期が多く、病体の身ではなかなか思い立つ時がなく、心苦しくも年月が経ってしまったのである。

今年(明治22年)の春に十日ほどの学校の休みが得られたので、常盤会寄宿舎内の友一人を誘って水戸地方への旅行をしようではないかと相談したところ、話がまとまり、思い立ったが吉日・善は急げということになり、では明日出立しようと草履や朝飯の旅支度をととのえたのが四月二日の夜のことであった。

日が明けて、紀元(皇紀)二千五百四十九年四月三日の暁となった。

恐れ多い我らの遠い先祖にあたる天皇が、この日本を千代萬代にもわたって尽き果てることのないようにお開きになった初代神大和盤余彦尊神武天皇が崩御された日という由緒ある日を選んで旅立ったのもなにかゆかりがあるのだろうか。闇の世の中は一寸さきの見えないのが仕合せであるのだが。

されば何ごとも吉兆であり、幸先が良いと祝福して自ら慰むのもやさしき心根である。若し、いつ災難にあうとか、何時死ぬかなどが分っていたら、仮の浮世では何一つ面白くもないだろう。

この旅が、神ならぬ我が身の一月先に病になるなどと知るはずもなく、朝六時に勇んで本郷台の寄宿舎をブラッと立ち出でしは、二人のなまけ者である。

一人は鬼も十八の若盛り、ましてや顔(かんばせ)は雪のように白く、眼は夏でも暑さを知らないという程にすずしく、鼻はスッとして通らぬ処よろしく、また口元は普通よりも小さく、燒き芋を十個ほどに割らなければ入らないほど小さな口と見え、体は小柄で福相があり、災難を逃れることのできると人相見が言いそうな風つきで、縦から見ても横から見ても正札付きの美少年である。

もう一人は中肉中背とまではよかつたが、それ以外に取柄もなく、顔の色は靑白くといいたいが、白より靑の分子が多いため、白靑いと云う方が論理にかないそうなという難しい色であり、着物はゴツゴツ木綿の綿入と、その下に白シヤツ一枚、それをダラリとしだらなく着流して、醤油で何年も煮しめたような嫌疑のかかりそうな屁兒帶(へこおび)を小山のように締め、時々齒をむき出してニヤリニヤリと笑うところは大ばかでなければ狂顚(きちがい)病院へ片足を踏み入れた人と見える。

前の美少年と比べると無気味(ぶきみ)さが一層に引き立って見える、毛唐(けとう)人にいわせれば、good contrast と云える。

この前者の好少年が、即ち我の事で、後者の醜男子が我の連れの吉田の少將多駄次(ただじ)とか呼ぶ者である。………いやいや、実はこれは真っ赤なウソで、本当は真逆である。

── こんなことを白状する位なら、最初にあんなに人をほめるものでもなかつた。 また自分のことも余り遠慮がなさ過ぎた。 殘念々々 ──。

近頃長寝の癖があるが、(早起きしたので)町々の店の戸を開ける音がドタンドタンとひびくのもいさましく感じ、切通しとなった道を下って上野にやってきたら、はやくも初桜がいまにも脣(くちびる)を開こうとしていた。

一枝を手で折りたいところだが、これは違警罪といふ恋の邪魔に妨げられて本意をはたさず、そうしているうちに、早くも千住についたので、一枚のはがきを買ってこれから行く水戸の友に宛てて、我の出立のことをしたためて郵便箱に投げ入れた。

その時「コレ郵便箱さん頼みましたヨ たしかですか」とか何とか言えばよいのに、何とも云わずに出してしまったのは、後から思えば不覺であった。

(注釈)

<出立前>

● 正岡子規は慶応3年(1867)9月に伊予国温泉郡藤原新町(現愛媛県松山市花園町)に松山藩士の長男として生まれる。幼少時の名前は正岡處之助(ところのすけ)といい、後に升(のぼる)と改めた。子規の名前はこの水戸への旅(明治22年4月)1か月後に吐血して、死ぬまで鳴くのをやめないといわれているホトトギスの漢字表記から子規と号するようになった。

● 東京へは明治16年(1883)5月に大学予備門受験のために松山中学を中退して6月にやってきた。

・明治17年(1884)9月:東京大学予備門入学

・明治21年(1888)9月:第一高等中学校本科に進級、本郷の常盤会宿舎に入る。

● 子規の旅行歴:

1) 明治14年(1881)(15歳):三並・太田・竹村の三氏と伊予松山の久万(くま)山へ徒歩旅行。当時子規は水墨画を習っており、この一緒に旅した三氏は恐らく水墨画の年長の先輩であったものと思われます。

久万の古岩屋は、高さ100m近い礫岩峰がいくつも立ち並び、国指定の名勝地となっています。また、その手前には四国八十八ヶ所霊場45番札所の海岸山岩屋寺があり、寺は八十八ヶ所中4番目に高いところにあります。

(写真は名称・古岩屋:久万高原町ホームページより)

近くの不動尊に子規の碑が建てられています。

2) 明治15年(1882):大洲(おおず)地方に四五泊の徒歩旅行

愛媛県大洲市は南予地方にある伊予の小京都とよばれており、大洲盆地を中心に、瀬戸内海と四国山地に面し、中心を肱川が流れる少し高台の盆地にあります。江戸時代の大洲(おおず)城を中心とした江戸や明治の街並みが残されていて、情緒豊かな場所です。盆地にあるため、霧が発生すると幻想的な景色が広がります。

(大洲城:大洲市公式観光情報サイト VisitOzuより)

(煉瓦の道::大洲市公式観光情報サイト VisitOzuより)

3) 明治16年(1883):東京へ

子規は東京での徒歩散策圏内は王子、鴻の台、小金井位までの範囲と書かれています。

・【北】:王子(現東京都北区王子)・・・子規が水戸へ旅立った頃は王子村であった。

明治初期は浦和県であったが、明治4年に東京府に編入された。

王子製紙が明治8年に操業を開始しており、明治16年には鉄道も上野-熊谷間の一つの駅として開設されている。

そのため、子規は上野から鉄道で王子へ行くことも出来たようだが、王子稲荷の社(キツネ)が江戸時代から有名であり参拝者が多かったという。

東京都の北側であり、ここから筑波山が見えたそうだが、今はビルで見ることは出来ない。

・【東】:鴻の台(千葉県市川市国府台)・・・江戸川の下流にある高台を呼んだ。

これはこの近くに下総の国府があったことから国府台(こうのだい)と呼ばれたが、下を流れる川にコウノトリが飛来したことから鴻の台とも呼ばれたという。

広重の名所江戸百景に「鴻の台とね川風景」がある。

・【西】:小金井(東京都小金井市)・・・明治18年(1885)4月25日に子規は小金井で花見をしている。

後に根岸の子規庵に寄宿していた高浜虚子にも小金井桜を見に行くことを勧めている。

玉川上水の両岸の桜が有名だった。

歌川広重 「王子装束ゑの木 大晦日の狐火」

歌川広重『王子稲荷の社』

王子稲荷では2月の牛の日は凧市(防火)でにぎわう。稲荷の裏手から見えた筑波山は、今はビルで見えない。

歌川広重「鴻の台とね川風景」

歌川広重「富士三十六景武蔵小金」安政6(1859)(武蔵小金井市ホームページ「小金井桜のあゆみ」)

4) ここには書かれていないが、病弱でありながら実にその前後も子規は旅をしており、無類の旅好きだったようです。

・明治18年9月8日、鎌倉無銭旅行:秋山真之、清水則遠、小倉(梅木)脩吉と共に夜の11時に鎌倉へ徒歩無銭旅行(懐に五十銭程懐中)をした。

夜中中歩いて翌日戸塚の手前で昼飯を喰い。

皆が歩けなくなり神奈川まで歩いて戻り、汽車に乗って(小倉氏が皆の汽車賃を何とか持っていた)新橋まで戻った。

・明治21年7月28日~7月30日鎌倉旅行

船で浦賀→横須賀→金沢文庫→鎌倉(泊)→鎌倉見物→七里ヶ浜(泊)→江の島→東京戻り(この時の旅でも吐血し暴風雨や寒さで病状悪化)

一般には水戸紀行の4月の旅のあとに吐血したとされていますが、この前年の夏の鎌倉旅行で既に吐血を経験していました。

ただこの時はただの喉の炎症と思っていたようです。

・明治24年3月25日~4月2日:房総半島一周

常盤会寄宿舎→市川→船橋→大和田(泊)→臼井→佐倉→成田→酒々井→馬渡(泊)→千葉→寒川→浜野→閏井戸→長柄山(泊)→長南→大多喜(泊)→小湊→天津(泊)→和田→朝夷(あさい)郡平磯(現南房総市)(泊)→野島崎灯台→館山(泊)→那古の観音→保田(泊)→羅漢寺・鋸山→船で東京へ戻る(4月2日)

ただ、明治27年12月にも房総鉄道の開通に合わせて鉄道を使って旅行しています。(市川・船橋・幕張・千葉・四街道・佐倉など)

・明治24年6月25日~7月4日 木曽・長野・妻篭 馬篭→松山へ帰省

この後に8月広島・岡山・大阪等を見学して東京へ戻る(8月31日)

・明治24年11月 武蔵野旅行(蕨、熊谷、川越など)

この後も度々旅行して居り、時には夏目漱石と共に行っています。

・明治26年7月19日~8月19日:1か月間東北旅行。

小旅行はこれによらずにまだ多くあります。実にたくさんの旅行をしています。勿論鉄道や船を利用しての旅も多くありますが、歩く旅は好きだったようです。

● 子規の旅の出発点となった「常盤会寄宿舎」:伊予松山藩の子弟の為に建てられた東京本郷真砂町の愛媛県人の男子宿舎であった。現在は東京都東久留米市中央町に移転している。

<出立から千住まで(約9km)>

● 出立した4月3日は当時の暦で、神武天皇祭であり、この日は神武天皇が崩御された日とされ、『日本書紀』によれば紀元前586年(神武天皇76年)3月11日をグレゴリオ暦に換算して4月3日がその日に当たるとしている。

● 子規はこの旅行から帰って1か月後の5月5日に喀血し、肺結核が発病した。

子規の号もこの喀血から、ホトトギスの唇が赤く、鳴いて血を吐く、死ぬまで鳴き続けるなどと云われていたことから、ホトトギスの漢字表記の「子規」を採用したとされる。

そのため、この水戸紀行は旅から帰ってから半年ほどたった同じ年の十月十七日から二十日にかけて、記憶を頼りに書かれたものである。

旅行中は途中で読んだ俳句以外には、あまりメモを残していなかったようです。

● 一緒に旅した友人は、同じ寄宿舎のまだ18歳の若者であり、ここでは吉田の少将多駄次と書かれているが、詳細は書かれていない。

しかし千葉日報の2008年12月の記事によれば「吉田匡(よしだただし)」氏だと書かれている。

ただ詳細はわからない。

匡は「ただじ」と読むのかもしれないが東海道中膝栗毛の弥次・喜多に合わせて面白く書かれているのだろう。

● 本郷の宿舎から上野までは1~2km程で、子規たちも散歩程度に通っていた道筋であろう。

切通しと書かれているが、これは湯島天満宮の前の「切通坂」(文京区湯島3丁目と4丁目の間)のことだと思われる。

この辺りは多くの文豪たちが過ごしていた場所だ。

この本郷 → 湯島 → 上野不忍池の道路は、比較的短い距離で、そこから千住までは、何処を通ったかは書かれていないが、そのまま東に進んで浅草あたりから墨田川を舟で北上するか、墨田川の西側のいわゆる旧日光街道を進めば、千住宿に着く。

宿舎から日光街道を歩いても千住宿まで8~9km程であるので恐らく歩いたのだと思う。

千住宿の中心は現在の北千住駅の西側にあり、この少し北の四丁目と五丁目の間の道を東に進めば水戸街道です。

芭蕉も奥の細道の記述では、千住(宿)まで弟子たちに見送られてきており、ここから日光街道・奥州街道を進んだ。

千住宿は日光方面や水戸方面からの江戸の入口であり、昭和初期まで大きな遊郭があった。

水戸街道はこの千住宿が出発点となっていた。

この千住で子規は、善は急げと出立してしまったので、水戸の学友・菊池謙二郎氏が水戸に帰省しているはずと思い手紙で、これから訪ねることを知らせたが、水戸に着いた時には入れ違いで、謙二郎氏は実家から東京に戻ってしまっていた。

● 参考までに松尾芭蕉の奥の細道の記述からいろいろ推察してみよう。

芭蕉は千住まで船で弟子たちに見送られてきており、ここから日光街道・奥州街道を進んだ。

(千住旅立ち:元禄2年3月27日)

彌生も末の七日、明ぼのゝ空朧々として、月は在明にて光おさまれる物から、不二の峰幽かに みえて、上野・谷中の花の梢、又いつかはと心ぼそし。

むつましきかぎりは宵よりつどひて、舟に乗て送る。

千じゆと云所にて 船をあがれば、前途三千里のおもひ胸にふさがりて、幻のちまたに離別の泪をそゝぐ。

行春や 鳥啼 魚の目は泪 (芭蕉)

是を矢立の初として、行道なをすゝまず。

人々は途中に立ならびて、後かげのみゆる迄はと、見送なるべし。

芭蕉は東北への旅立ちで、まず門人たちと船で深川から隅田川をさかのぼり、千住の宿にやってきました。

(蕪村が書いた芭蕉旅立ちの絵)

千住は隅田川と荒川とにはさまれた地帯で当時の江戸では品川に次ぐ大きな宿場でした。

北への玄関口だったのです。当時のこの宿場町には約2400軒の家屋と、人口は1万人近くもいたといわれています。

<千住宿>

道路にはめ込まれている千住宿のタイル:本陣が1軒、脇本陣1軒、旅籠は55軒ほどあった。

本陣跡は北千住駅からすぐ。

北千住駅西口から西にまっすぐ伸びる道を最初の信号の右に一つ入った路地裏に看板がある。その地図の緑色の場所が本陣屋敷です。

その本陣跡の上の赤丸部分が「見番跡」となっています。

説明によると「江戸時代から千住宿は遊女を置いていい旅篭が50軒ほどありました。

明治になりこれが禁止されると千住芸妓組合が成立し、その事務所(見番)がこの地に置かれました。

花街が千住柳町に移転させられた大正8年以降も昭和18年まで営業していたといいます。

そのためこの通りを「見番横丁」といっていたそうです。」と書かれています。

まあ岡場所なんていってもう知っている人は少なくなったでしょうね。

政府が公認で遊女を置いてよい宿場は江戸には4つありました。

「品川宿」「板橋宿」「内藤新宿」とここ「千住宿」です。

もちろんこのほかに遊郭として「吉原」がありました。

これらは政府の公認であり、その他の宿や食べ物屋などは禁止されていたのです。

そうはいってももぐりはあって「あいまいや」などというものが存在していたのでしょう。

子規もこの後、土浦で「あいまいや」のことを書いています。

写真の通りが「見番横丁」です。奥の左側に「見番」なる芸妓組合の事務所があった場所で、右側は本陣のあった場所です。

さてもう一つ、この見番通りと交わる通りが「旧日光街道」となっています。

このお店のたくさん並んだ通りが一方通行ですが、旧日光街道です。

この先が日光や奥州へ繋がっていたようです。

芭蕉も門人「河合曾良」とここを通って奥の細道へ旅立ちました。

旧水戸街道は、この道のすこし先を東(右)に曲がった道です。

旧水戸街道の道標:千住四丁目と五丁目の間に置かれています。

この道標は、東へ「旧水戸佐倉道」となっています。

また旧石造りの道標(時代は不明)が足立区立郷土博物館に残されているようです。

説明では「もと千住四丁目30-1角に旧日光道中より分岐する旧水戸海道入口に建てられていた道標」となっており、街道ではなく海道と書かれています。

それでは、ここから子規たちが徒歩旅行した旧水戸街道の道筋を、宿場名から地図に示しておきます。

全行程は約111kmあります。

(日本の旧街道の地図GPSCycling:旧水戸街道による)

千住-新宿(5.5km)-松戸(11.4km)-小金(17.4km)-我孫子(28.2km)-取手(34.8km)-藤代(42.7km)-若柴(46.2km)-牛久(51.9km)-荒川沖(58.7km)-中村-(60.5km)土浦(65.5km)-中貫(70.6km)-稲吉(74.0km)-府中(石岡)(80.9km)-竹原(86.4km)-片倉(91.0km)-小幡(95.5km)-長岡(101.9km)-水戸(111km)

・・・( )内の距離は千住からの概算値です。

正岡子規の「水戸紀行」を巡る(2)

この「水戸紀行を巡る」のブログは、明治22年4月に正岡子規が水戸街道(110kmあまり)を歩いた紀行文「水戸紀行」を紐解きながら、当時の街道や町の様子などを想像してみようとするものです。

数回に分けてブログにUPしようと思います。

1回目から読むには ⇒ こちらから

今回は2回目です。

<2> 千住~松戸~小金~我孫子(約40km)

(現代語訳)

千住の中頃より右に曲るとは聞いていたが分かれ道がどこやら分らず、そうしているうちに向うに巡査がたたずんでいるのが見えた。これは地獄で仏とばかり、駆け寄って

「モーシモーシ このあたりに水戸へ行く街道があれば、教えて下さりませ」

と石童丸(いしどうまる:伝説中の人物。出家した父の苅萱(かるかや)道心を探しに高野山に訪ねる)の気取りで言うと、巡査もまた助高屋(歌舞伎役者)気取りか何かで「ここをまがるも水戸街道で、あそこをまがるもまた水戸街道、どこも水戸街道ばかりですよ」とでもやるのかと思いきや、芝居心のない巡査と見え、左の手を出して、 「コッチへ」とだけ云ったきりであった。

我は相棒の多駄次を見てニッコリ笑いながら、そこを横に曲り、「丁度曲るところで道を聞いたというも妙じゃないかね。あの巡査は何故あそこに立っていたのだろう。まるで僕等の為に待っていたようなもんだぜ」と云いながら後を振り返れば、もう巡査の影もなかった。

さては、明神樣が仮に巡査の姿をして現れ、我に行く道を敎へてくれたものか、ああ有難いか否かといって、睫(まつげ)に唾をつけてみた。

ボタボタと草履(ぞうり)を引きずり、着物の裾もからげずに歩いていくと、もう人里はなれていて(街並みを離れ)野路にかかっているので、見栄をかざる必要もないと尻をりりしく端折(はしょ)て多駄次に向いながら、

「オイ 多駄公、君とこう二人で一処に膝栗毛とは妙ぢやないか 僕が野暮次で君が多駄八 だから彌次、喜多よりは一段上の洒落人となって一九(十返舎一九)をくやしがらせるとは、極々妙々の思案じやなア」

多駄「こいつは妙(案)だ、サア道中の始まり始まり」

すると、折しも路ばたの車夫が声をかけ

車夫「旦那どうです 松戸まで帰りですのでお安くやります」

というので、二人顔を見合せたが

野暮「オイ いくらでいく」

というと、サアそれから談判が始まった。すると高いとか安いとかいう内に、車夫(人力車)がまけるとくる、さらば乗らずばなるまいと、折角端折った裾をおろして、再びもとの紳士となり、さきの言葉もどこへやら 中川橋を渡り松戸のこなたで、車はガラガラギリギリドンと止まった。

車を下りて、江戸川を渡れば松戸駅(駅:鉄道はまだないので「うまや」「宿場」のこと)である。

それから一里余りで小金駅に至る。

道中は一本道で、町は寂々寥々(せきせきりょうりょう:しずかでさびしい)として空き家が立ち並んでいると思うばかりである。

そのとき、その道端で四五人の子供が集まって遊んでいたが、その中に七八歳くらいの女の子がいて、身なりはつゞれ(つぎはぎ着物)を纏(まと)っていて大変汚い格好であったが、子守歌などを歌いながら足ぶみしていて、背中に背負われている子供の頭だけが見えるが、それが白いので、少々怪しく思えて、近づいてみると、何とそれは小さな犬の子であったのは、おかしくもあり面白くもあった。

犬の子を負ふた子供や桃の花

と詠んでここを過ぎると、繩手道(並木道)となった。そこからさらに行くこと一里(約4km)ほどいったところで、次の宿へはと問うと、ここからまだ二里(約8km)もあるという。

時計を見れば(この時計は多駄八のものであって、持ったふりをしているわけではない。念のためことわりおく)十二時に近い。

腹が減っては歩かれぬという説に、多駄公も異論をとなえるはずもなく、と云ってみても、そこらに気の利いた飲食店もなく、路傍に一間の草の屋あって、食物をならべていたが、むさ苦しくて東京の紳士が立ち寄る所とは思えない。

ただ、この先にも望みがないだろうから、腹がへっては戦さも出來ずと云いながらこの中に入った。

我等を迎えたのは、身のたけ五尺五六寸(約165cm)、体重は十七貫(63.75kg)はあると思える大女であった。

「菜は燒豆腐とひじきと鮫(さめ)の煮たのとがありますが、どれにしましょうか」と問うが、どれとして選ぶ物がない。

しかし燒豆腐やひじきは恐れる(心配だから)から、それなら鮫にしようと、二人の投票が鮫に落ちついたので、そのように女亭主から板額に通じて、盛って出てきたものを見ると、真っ黒な肴(さかな)かどうかも分からない。また飯を盛ろうとするが、杓子がないので

野暮「オイ しやもじくれんか」

大女「エヽ」

と振り返りながら、何のことかわからない樣子であったので

野暮「飯をよそう………」

と半分手まねで示すと、

大女「アヽ しやくしか」と一声叫んだ。

余は東京にきて「杓子(しゃくし)」といつてしくじったことがあるので、気をきかして「しやもじ」といったのだが、又しくじってしまった。

飯を盛って食ってみたが、その米の色は玄米であっても、硬さは石膏(せっこう:ジプサム)よりも硬いと思えるほどであった。

ならば鮫を(さめ)で腹をこしらえようといって怒る多駄八を諫(いさ)めて、一きれ食べてみたが、藁(わら)を食っているような心地がして、吐き出した、でもまあ主(あるじ)に対してそうすることもできず、口の中で持て余して興覚めして、一思いにグッと喉の奥に流し込むと、目に涙が浮かんだ。

物の本に「さめざめと泣く」などと書いてあるのは、この時から始まったのだろう。

これではだめだと多駄公の発議に贊成して、生卵はあるかねと問へば、ありという。

田舎でも卵は卵なりで、味も変わるものではないから仙桃(せんとう:中国で云う仙人の桃)を得た心地がして、多駄公は飯をヤッと一杯喰い、余は我慢して二杯食った。

お代はと聞くと、二人前にて卵二個をそえても十錢もしない。こんなに安いのでは、不味くても無理はないとそこを立ち出で、二三十間(36~54m)行くと、大きな息をついて、鮫の口をのがれたのを祝って傍(かたわら)を見れば芋屋(いもや)があった。

二人は喜び斜ならず、「ふかし芋」二錢を買って喰ひながらあるいた。

この芋の旨いこと鮫の比ではなく、芋に助けられてようやく我孫子駅にやってきた。

(注釈)

千住宿~松戸宿(約11.4km)

松戸宿~小金宿~我孫子宿(約28km)

(千住から松戸)

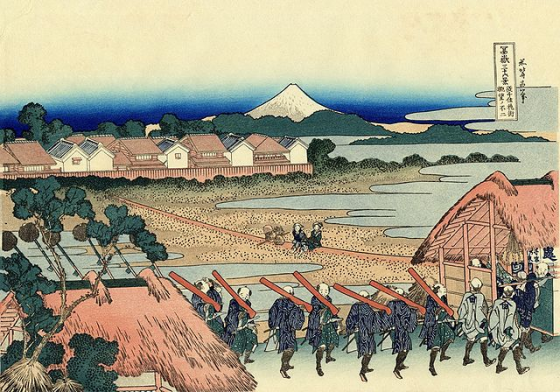

(富岳三十六景:千住花街と大名行列 (北斎) Wikipediaより)

● 千住はすぐ東を荒川が流れ、西は墨田川があり、両方の川が蛇行している場所です。

このため、千住は河川が運んできた土砂の堆積による湿地帯であったようです。北斎の富岳三十六景に描かれているような雰囲気だったのでしょう。

また荒川は江戸への物資輸送の大動脈として舟運が発達していました。

昭和5年(1930)に完成した荒川放水路により川の両側に新荒川堤防ができ、現在は洪水の危険もなくなり、当時の様子が想像しにくくなりました。

また江戸時代には、荒川も江戸防衛の為に橋は架けられていなかったようですので、子規たちも渡し船で渡ったのだと思われます。

● 千住を過ぎて水戸街道へ入ってそれ程いかないところで、車夫に声を掛けられ、帰りなので安くするとの言葉で二人は人力車に乗りました。乗った距離は10kmほどだと思われます。水戸までの距離の1/10位をこの車に乗ったことになります。

● 水戸街道の入口にいた巡査に道を尋ねた時のとのやり取りですが、子規は高野山に親を探しに行く「石童丸と刈萱道心の説話」(歌舞伎)の登場人物や歌舞伎俳優の名前を出しています。

(物語のあらすじ)

平安時代末期、九州博多の守護職であった加藤繁昌は大宰府を守る苅萱の関守も兼ねており、苅萱道心(かるかやどうしん)と呼ばれていた。

しかし40歳を過ぎても子宝に恵まれず、香椎宮(かしいぐう)にお参りして子授け祈願をしました。

そしてそのとき石堂口に行ってそこの玉のような石を妻にあたえよとのお告げがあり、その石堂口にあった輝く温石を持ち帰り妻に与えると妻は身ごもり、やがて男の子を生んだ。

その子の名前を「石堂丸(石童丸)」と名づけた。

しかし、父繁昌は世の無常を悟り出家を決意し、石童丸の誕生前に京の黒谷へ出て法然上人の弟子となった。

石堂丸が13歳となった春、あまりの父恋しさのため、まだ見ぬ父を探しに九州より母と二人で都へ旅立った。

父を探して訪ね歩いていると、父は高野山にいるという話しを聞き、二人は高野山に父を探しに行った。

しかし高野山は女人禁制で母は山に登ることがかなわず麓の宿に留め置かれてしまった。

まだ13歳の石堂丸は一度も父にあったことがないため父の顔もわからなかったが、一人で高野山へ登った。

しかしそこで修業している僧侶の数は数知れず、顔も知らない父を探すことは並大抵なことではなかった。

それでも石堂丸は必死になって彼方こちらを訪ね歩いて父を訪ね歩きまわったが、知っている者はいなかった。

とうとう疲労困ぱいしてふらふらと歩いていた時に一人の僧侶が声をかけてきた。

実はその僧侶がその探していた父であったが、父は世俗を捨て修行の身であり、石堂丸の名を聞いて自分の息子であることに気が付いたが、父親であることを名乗れず、そなたの父は既に亡くなっていると告げ、母の許へ帰るように諭した。

悲嘆にくれて山を下りた石堂丸だったが、麓の宿では旅の疲れから母は亡くなっており、母を弔い、高野山で親切にしてくれた僧侶(父)のもとを訪ね、弟子入りを志願して一緒に修行生活を送ることになります。

その二人が修行して暮らしていた高野山のお堂が「(高野山密厳院)苅萱堂」です。

その後も父であることは告げずに二人は修行を続け、石堂丸もうすうす父かもしれないと気が付いていても、最後まで父は親であることを名乗ることもなく亡くなります。

その後、石堂丸は父と同じく「苅萱道心」とよばれ、ある日、善光寺如来に導かれて信濃の地で草庵(現在の苅萱山西光寺)を営み、14年に亘って毎日善光寺に参龍し、83歳で亡くなりました。

西光寺には、この説話が伝わっています。

歌舞伎:「苅萱道心 助高屋高助」「石童丸 嵐和三郎」

助高屋は、この水戸紀行が書かれた頃の歌舞伎俳優という事で、四代目助高屋高助であろう。

ただこの四代目は明治19年に亡くなっており、その後を澤村宗十郎が養子となり継いでいますので、この澤村宗十郎なのかもしれません。

● 中川に架かる中川橋は、今の中川に架かる橋とすれば亀有-金町間を通っており、人力車に乗ったまま、この橋を渡り、少し進んだ江戸川の手前で車を降り、歩いて江戸川を渡って松戸宿に行ったようだ。

江戸川を渡ったのは、現在の県道54号線に架かる「葛飾橋」の辺りだと思われるが、江戸川は江戸時代は治安も含め橋はかかっていなかったようなので、子規の旅した当時もまだ橋は架かっていなかったのではないかと思う。

そうすると渡し船で渡ったことになる。この江戸川も船運拠点でもあり船が結構にぎわっていたようだ。

少し下流側には、歌で有名な「矢切の渡し」があります。ここは柴又帝釈天と千葉県側(松戸市)を結ぶ渡し船です。

<松戸宿~小金宿~我孫子宿>

● 松戸~小金間の距離が約6km(1.5里)、小金~我孫子間が約12km(3里)程度です。

この間は現在の6号国道に近い道で、今では人家やお店も多くにぎやかですが、子規が歩いた明治22年当時は「町は寂々寥々(せきせきりょうりょう)として空き家ばかり」と書かれています。

松戸から小金まで1里(4km)ほどであり、その道路近くで遊んでいる子供たちのことが書かれています。

犬の子を背負った女の子を見ての句

犬の子を負ふた子供や桃の花

季節は上野で桜が咲き始めていた時で、この辺りでは桃も咲いていたのでしょう。

ただ桃と犬の子を背負った少女を対比するとかわいらしさが引き立ち、目に浮かびます。

この句が詠まれた場所は文章からは小金の手前のあたりとなります。

● また犬と正岡子規の関係ですが、子規がほぼ寝たきりの生活であった明治33年1月に書かれた犬についての短編の文章が残されており、その最後に「こんな犬(罪を背負った犬)があって、それが生れ変って僕になったのではあるまいか、その証拠には、足が全く立たんので、わずかに犬のように這い廻って居るのである。」と自分のことを書いています。

● この小金宿近くには江戸時代の幕府の馬の放牧場であった「小金牧」が大きく広がっていました。

子規の紀行文の中にはこれに関する記述は見当たりません。

● 子規たちが昼食をとったのは、次の宿まで2里ほどの所とあると書かれているので、恐らく現在の南柏から柏駅の近くであったと思われます。今はにぎやかになって全く想像もつかない程です。鮫(さめ)は海から離れたこの地でも腐敗しにくいため、エイなどと共に食べられていたようです。

ふかし芋を食べた芋屋もこの柏あたりでしょう。

また杓子を「しゃくし」「しゃもじ」の呼び方でもめたようですが、調べて見ると「しゃくし」が元々あった言葉で、平安時代に「文字(もじ)」をつける言葉がはやり、「しゃもじ」という呼び名が生まれたようです。

その後「しゃもじ」が飯を盛る平らな杓子で、「しゃくし」が汁などを盛る「お玉杓子」などを指すようになったようです。汁を盛る「しゃくし」は一般に「お玉」などとも呼ばれていますね。

● また我孫子と云えば近くに手賀沼があり、大正、昭和の文豪(志賀直哉や武者小路実篤等)たちの別荘や白樺派ゆかりの地ですが、これらは明治末期から大正・昭和の時代ですから、子規の旅したころにはまだそのような傾向はなかったのでしょう。

また、子規の旅した翌年の1890年(明治23年)には利根川の洪水により堤防が決壊し、手賀沼沿岸が水害に見舞われています。

数回に分けてブログにUPしようと思います。

1回目から読むには ⇒ こちらから

今回は2回目です。

<2> 千住~松戸~小金~我孫子(約40km)

(現代語訳)

千住の中頃より右に曲るとは聞いていたが分かれ道がどこやら分らず、そうしているうちに向うに巡査がたたずんでいるのが見えた。これは地獄で仏とばかり、駆け寄って

「モーシモーシ このあたりに水戸へ行く街道があれば、教えて下さりませ」

と石童丸(いしどうまる:伝説中の人物。出家した父の苅萱(かるかや)道心を探しに高野山に訪ねる)の気取りで言うと、巡査もまた助高屋(歌舞伎役者)気取りか何かで「ここをまがるも水戸街道で、あそこをまがるもまた水戸街道、どこも水戸街道ばかりですよ」とでもやるのかと思いきや、芝居心のない巡査と見え、左の手を出して、 「コッチへ」とだけ云ったきりであった。

我は相棒の多駄次を見てニッコリ笑いながら、そこを横に曲り、「丁度曲るところで道を聞いたというも妙じゃないかね。あの巡査は何故あそこに立っていたのだろう。まるで僕等の為に待っていたようなもんだぜ」と云いながら後を振り返れば、もう巡査の影もなかった。

さては、明神樣が仮に巡査の姿をして現れ、我に行く道を敎へてくれたものか、ああ有難いか否かといって、睫(まつげ)に唾をつけてみた。

ボタボタと草履(ぞうり)を引きずり、着物の裾もからげずに歩いていくと、もう人里はなれていて(街並みを離れ)野路にかかっているので、見栄をかざる必要もないと尻をりりしく端折(はしょ)て多駄次に向いながら、

「オイ 多駄公、君とこう二人で一処に膝栗毛とは妙ぢやないか 僕が野暮次で君が多駄八 だから彌次、喜多よりは一段上の洒落人となって一九(十返舎一九)をくやしがらせるとは、極々妙々の思案じやなア」

多駄「こいつは妙(案)だ、サア道中の始まり始まり」

すると、折しも路ばたの車夫が声をかけ

車夫「旦那どうです 松戸まで帰りですのでお安くやります」

というので、二人顔を見合せたが

野暮「オイ いくらでいく」

というと、サアそれから談判が始まった。すると高いとか安いとかいう内に、車夫(人力車)がまけるとくる、さらば乗らずばなるまいと、折角端折った裾をおろして、再びもとの紳士となり、さきの言葉もどこへやら 中川橋を渡り松戸のこなたで、車はガラガラギリギリドンと止まった。

車を下りて、江戸川を渡れば松戸駅(駅:鉄道はまだないので「うまや」「宿場」のこと)である。

それから一里余りで小金駅に至る。

道中は一本道で、町は寂々寥々(せきせきりょうりょう:しずかでさびしい)として空き家が立ち並んでいると思うばかりである。

そのとき、その道端で四五人の子供が集まって遊んでいたが、その中に七八歳くらいの女の子がいて、身なりはつゞれ(つぎはぎ着物)を纏(まと)っていて大変汚い格好であったが、子守歌などを歌いながら足ぶみしていて、背中に背負われている子供の頭だけが見えるが、それが白いので、少々怪しく思えて、近づいてみると、何とそれは小さな犬の子であったのは、おかしくもあり面白くもあった。

犬の子を負ふた子供や桃の花

と詠んでここを過ぎると、繩手道(並木道)となった。そこからさらに行くこと一里(約4km)ほどいったところで、次の宿へはと問うと、ここからまだ二里(約8km)もあるという。

時計を見れば(この時計は多駄八のものであって、持ったふりをしているわけではない。念のためことわりおく)十二時に近い。

腹が減っては歩かれぬという説に、多駄公も異論をとなえるはずもなく、と云ってみても、そこらに気の利いた飲食店もなく、路傍に一間の草の屋あって、食物をならべていたが、むさ苦しくて東京の紳士が立ち寄る所とは思えない。

ただ、この先にも望みがないだろうから、腹がへっては戦さも出來ずと云いながらこの中に入った。

我等を迎えたのは、身のたけ五尺五六寸(約165cm)、体重は十七貫(63.75kg)はあると思える大女であった。

「菜は燒豆腐とひじきと鮫(さめ)の煮たのとがありますが、どれにしましょうか」と問うが、どれとして選ぶ物がない。

しかし燒豆腐やひじきは恐れる(心配だから)から、それなら鮫にしようと、二人の投票が鮫に落ちついたので、そのように女亭主から板額に通じて、盛って出てきたものを見ると、真っ黒な肴(さかな)かどうかも分からない。また飯を盛ろうとするが、杓子がないので

野暮「オイ しやもじくれんか」

大女「エヽ」

と振り返りながら、何のことかわからない樣子であったので

野暮「飯をよそう………」

と半分手まねで示すと、

大女「アヽ しやくしか」と一声叫んだ。

余は東京にきて「杓子(しゃくし)」といつてしくじったことがあるので、気をきかして「しやもじ」といったのだが、又しくじってしまった。

飯を盛って食ってみたが、その米の色は玄米であっても、硬さは石膏(せっこう:ジプサム)よりも硬いと思えるほどであった。

ならば鮫を(さめ)で腹をこしらえようといって怒る多駄八を諫(いさ)めて、一きれ食べてみたが、藁(わら)を食っているような心地がして、吐き出した、でもまあ主(あるじ)に対してそうすることもできず、口の中で持て余して興覚めして、一思いにグッと喉の奥に流し込むと、目に涙が浮かんだ。

物の本に「さめざめと泣く」などと書いてあるのは、この時から始まったのだろう。

これではだめだと多駄公の発議に贊成して、生卵はあるかねと問へば、ありという。

田舎でも卵は卵なりで、味も変わるものではないから仙桃(せんとう:中国で云う仙人の桃)を得た心地がして、多駄公は飯をヤッと一杯喰い、余は我慢して二杯食った。

お代はと聞くと、二人前にて卵二個をそえても十錢もしない。こんなに安いのでは、不味くても無理はないとそこを立ち出で、二三十間(36~54m)行くと、大きな息をついて、鮫の口をのがれたのを祝って傍(かたわら)を見れば芋屋(いもや)があった。

二人は喜び斜ならず、「ふかし芋」二錢を買って喰ひながらあるいた。

この芋の旨いこと鮫の比ではなく、芋に助けられてようやく我孫子駅にやってきた。

(注釈)

千住宿~松戸宿(約11.4km)

松戸宿~小金宿~我孫子宿(約28km)

(千住から松戸)

(富岳三十六景:千住花街と大名行列 (北斎) Wikipediaより)

● 千住はすぐ東を荒川が流れ、西は墨田川があり、両方の川が蛇行している場所です。

このため、千住は河川が運んできた土砂の堆積による湿地帯であったようです。北斎の富岳三十六景に描かれているような雰囲気だったのでしょう。

また荒川は江戸への物資輸送の大動脈として舟運が発達していました。

昭和5年(1930)に完成した荒川放水路により川の両側に新荒川堤防ができ、現在は洪水の危険もなくなり、当時の様子が想像しにくくなりました。

また江戸時代には、荒川も江戸防衛の為に橋は架けられていなかったようですので、子規たちも渡し船で渡ったのだと思われます。

● 千住を過ぎて水戸街道へ入ってそれ程いかないところで、車夫に声を掛けられ、帰りなので安くするとの言葉で二人は人力車に乗りました。乗った距離は10kmほどだと思われます。水戸までの距離の1/10位をこの車に乗ったことになります。

● 水戸街道の入口にいた巡査に道を尋ねた時のとのやり取りですが、子規は高野山に親を探しに行く「石童丸と刈萱道心の説話」(歌舞伎)の登場人物や歌舞伎俳優の名前を出しています。

(物語のあらすじ)

平安時代末期、九州博多の守護職であった加藤繁昌は大宰府を守る苅萱の関守も兼ねており、苅萱道心(かるかやどうしん)と呼ばれていた。

しかし40歳を過ぎても子宝に恵まれず、香椎宮(かしいぐう)にお参りして子授け祈願をしました。

そしてそのとき石堂口に行ってそこの玉のような石を妻にあたえよとのお告げがあり、その石堂口にあった輝く温石を持ち帰り妻に与えると妻は身ごもり、やがて男の子を生んだ。

その子の名前を「石堂丸(石童丸)」と名づけた。

しかし、父繁昌は世の無常を悟り出家を決意し、石童丸の誕生前に京の黒谷へ出て法然上人の弟子となった。

石堂丸が13歳となった春、あまりの父恋しさのため、まだ見ぬ父を探しに九州より母と二人で都へ旅立った。

父を探して訪ね歩いていると、父は高野山にいるという話しを聞き、二人は高野山に父を探しに行った。

しかし高野山は女人禁制で母は山に登ることがかなわず麓の宿に留め置かれてしまった。

まだ13歳の石堂丸は一度も父にあったことがないため父の顔もわからなかったが、一人で高野山へ登った。

しかしそこで修業している僧侶の数は数知れず、顔も知らない父を探すことは並大抵なことではなかった。

それでも石堂丸は必死になって彼方こちらを訪ね歩いて父を訪ね歩きまわったが、知っている者はいなかった。

とうとう疲労困ぱいしてふらふらと歩いていた時に一人の僧侶が声をかけてきた。

実はその僧侶がその探していた父であったが、父は世俗を捨て修行の身であり、石堂丸の名を聞いて自分の息子であることに気が付いたが、父親であることを名乗れず、そなたの父は既に亡くなっていると告げ、母の許へ帰るように諭した。

悲嘆にくれて山を下りた石堂丸だったが、麓の宿では旅の疲れから母は亡くなっており、母を弔い、高野山で親切にしてくれた僧侶(父)のもとを訪ね、弟子入りを志願して一緒に修行生活を送ることになります。

その二人が修行して暮らしていた高野山のお堂が「(高野山密厳院)苅萱堂」です。

その後も父であることは告げずに二人は修行を続け、石堂丸もうすうす父かもしれないと気が付いていても、最後まで父は親であることを名乗ることもなく亡くなります。

その後、石堂丸は父と同じく「苅萱道心」とよばれ、ある日、善光寺如来に導かれて信濃の地で草庵(現在の苅萱山西光寺)を営み、14年に亘って毎日善光寺に参龍し、83歳で亡くなりました。

西光寺には、この説話が伝わっています。

歌舞伎:「苅萱道心 助高屋高助」「石童丸 嵐和三郎」

助高屋は、この水戸紀行が書かれた頃の歌舞伎俳優という事で、四代目助高屋高助であろう。

ただこの四代目は明治19年に亡くなっており、その後を澤村宗十郎が養子となり継いでいますので、この澤村宗十郎なのかもしれません。

● 中川に架かる中川橋は、今の中川に架かる橋とすれば亀有-金町間を通っており、人力車に乗ったまま、この橋を渡り、少し進んだ江戸川の手前で車を降り、歩いて江戸川を渡って松戸宿に行ったようだ。

江戸川を渡ったのは、現在の県道54号線に架かる「葛飾橋」の辺りだと思われるが、江戸川は江戸時代は治安も含め橋はかかっていなかったようなので、子規の旅した当時もまだ橋は架かっていなかったのではないかと思う。

そうすると渡し船で渡ったことになる。この江戸川も船運拠点でもあり船が結構にぎわっていたようだ。

少し下流側には、歌で有名な「矢切の渡し」があります。ここは柴又帝釈天と千葉県側(松戸市)を結ぶ渡し船です。

<松戸宿~小金宿~我孫子宿>

● 松戸~小金間の距離が約6km(1.5里)、小金~我孫子間が約12km(3里)程度です。

この間は現在の6号国道に近い道で、今では人家やお店も多くにぎやかですが、子規が歩いた明治22年当時は「町は寂々寥々(せきせきりょうりょう)として空き家ばかり」と書かれています。

松戸から小金まで1里(4km)ほどであり、その道路近くで遊んでいる子供たちのことが書かれています。

犬の子を背負った女の子を見ての句

犬の子を負ふた子供や桃の花

季節は上野で桜が咲き始めていた時で、この辺りでは桃も咲いていたのでしょう。

ただ桃と犬の子を背負った少女を対比するとかわいらしさが引き立ち、目に浮かびます。

この句が詠まれた場所は文章からは小金の手前のあたりとなります。

● また犬と正岡子規の関係ですが、子規がほぼ寝たきりの生活であった明治33年1月に書かれた犬についての短編の文章が残されており、その最後に「こんな犬(罪を背負った犬)があって、それが生れ変って僕になったのではあるまいか、その証拠には、足が全く立たんので、わずかに犬のように這い廻って居るのである。」と自分のことを書いています。

● この小金宿近くには江戸時代の幕府の馬の放牧場であった「小金牧」が大きく広がっていました。

子規の紀行文の中にはこれに関する記述は見当たりません。

● 子規たちが昼食をとったのは、次の宿まで2里ほどの所とあると書かれているので、恐らく現在の南柏から柏駅の近くであったと思われます。今はにぎやかになって全く想像もつかない程です。鮫(さめ)は海から離れたこの地でも腐敗しにくいため、エイなどと共に食べられていたようです。

ふかし芋を食べた芋屋もこの柏あたりでしょう。

また杓子を「しゃくし」「しゃもじ」の呼び方でもめたようですが、調べて見ると「しゃくし」が元々あった言葉で、平安時代に「文字(もじ)」をつける言葉がはやり、「しゃもじ」という呼び名が生まれたようです。

その後「しゃもじ」が飯を盛る平らな杓子で、「しゃくし」が汁などを盛る「お玉杓子」などを指すようになったようです。汁を盛る「しゃくし」は一般に「お玉」などとも呼ばれていますね。

● また我孫子と云えば近くに手賀沼があり、大正、昭和の文豪(志賀直哉や武者小路実篤等)たちの別荘や白樺派ゆかりの地ですが、これらは明治末期から大正・昭和の時代ですから、子規の旅したころにはまだそのような傾向はなかったのでしょう。

また、子規の旅した翌年の1890年(明治23年)には利根川の洪水により堤防が決壊し、手賀沼沿岸が水害に見舞われています。

正岡子規の「水戸紀行」を巡る(3)

この「水戸紀行を巡る」のブログは、明治22年4月に正岡子規が水戸街道(110kmあまり)を歩いた紀行文「水戸紀行」を紐解きながら、当時の街道や町の様子などを想像してみようとするものです。

数回に分けてブログにUPしようと思います。

1回目から読むには ⇒ こちらから

今回は3回目です。

<3> 我孫子~取手~藤代(約14km)

(現代語訳)

(我孫子宿では)両側の宿屋の下女が人を呼びとめ、騒々しく嚙みつきそうであったが、これを無視して靜かに、又急いで走り去ると、宿場の街並みから四五町(約500~600m)行けば、もうここまでの単調な景色に引きかえて、一面の麦畑のある場所にでた。その麦畑に菜の花が咲き混じっていて、無数の(麦の)白帆がまっすぐに隊列をなして音もなくその上を往来している。

近くに川があるとは察せられるが、川面は全く見えず、実に絶景である。

ここで一句をひねろうと考えてみたが、中々に目は景色にうばわれて、一句も読むことが出来ない。

白帆と麦緑と菜黄と三つ(三色)を取り合せて七言の一句となそうと苦吟してみるがうまくは出来ない。

それならば発句にしてみようと無理に十七字の中に、この菜花と麦と白帆とを云い込めて見たけれど、それも気に入らず、それではと三十一文字にしてみようとするが、これも不出来なものばかりだ。

しばらくいろいろと辛苦していると、余の胸中に浮んだ一大問題は、日本字・漢字・英字の比較である。

今この景色を表すのに漢字を使えば、これだけの字にて足り、日本字ならば何字、英字ならば何字を要するかなどということを初めとし、漢字には日本や欧州にはない特性の妙があり、麦緑菜黄というように他国の語にて言うことが出来ない能がある処であるということ、そのほかに、種々の漢字の利益を発明したり、この議論を詳細に書こうとすると少なくとも八九枚を費してしまうだろう。あまり横道へはいりこんでしまうと、中々水戸までたどり着けそうにないので略して(ここで句を詠むのを)止めることにした。

このように考へながら歩いている内に路地伝いに麦畑の間に入ってしまった。気も晴れて、胸にあった雲も晴れてしまった。

ああ心地よいなと云いながらたたずめば、たちまちチーチーといふ声がいかにものどかにあちこちから聞こえてくる。その鳥を見ようと仰き見るが姿が見えない。

これは不思議であると多駄八に問うと、「雲雀(ひばり)」だという。

あゝそれよ

川辺にやってきた。始めて知ったのだ。

これこそ阪東太郎というあだ名を取りたる利根川とは。

標柱を見れば茨城県と千葉県の境であった。

川を渡れば取手であり、ここまでで一番繁華なる町である。

処々に西洋風の家をも見受けられた。

ただ、このあたりから少しづゝ足の疲れを感じるようになった。

多駄八の足元を見ると、よろよろとして確かではなくとかく遅れがちであった。

周りの野原のなかに1本の梅の木があり、花は眞盛りで、まだ散り始めておらず、こゝらあたりは春も遲いのだろうと、煙草を出して吸ひながらたたずんでいると、少し過ぎて鶯(うぐいす)の鳴き声を聞きければ山陽の獨有渠伊聲不訛といふ句の思ひ出されて

鶯の聲になまりはなかりけり

このあたりの場所は言葉がすこしなまって鼻にかゝるが、鶯にもし鼻があればなまるのかもしれない。

かくて草の屋が二三軒立ちならぶ処に至る 道のほとりに三尺程の溝あり 槇(まき)、木槿(むくげ)などの垣根があり その垣根の中に一本の椿(つばき)がたいそうにぎやかに咲いていたが、その半ば散って、溝の中は眞赤であった。 あれ見よや、美しいことであると言おうとして、後を振り返ると多駄八は一町程離れて、後からよぼよぼと歩いてくる

道行く商人を相手に、次の駅(宿)のことなど聞き合せ、藤代の入り口にて(商人とは)別れ、まだ日は高いので(次の宿の)牛久までは行こうと思っていたが、我も八里(12km)の道にくたびれたので藤代の中程にある銚子屋(宿屋)へ一宿した。

この駅(藤代)には旅店が二軒あるのみといへば、その淋しさも思ひ見ることが出来よう。(宿で)湯にはいり、足をのばしたのは心持良かったのだが、夜に入って伸ばした足が寒くて、自らちゞまってしまった。またむさくるしい(食事の)膳の中身は昼飯(ひどかった)に比べれば美味いと云えたが、食事が終りすぐ床をしかせて、これで寒さを忘れたのだけれど、枕の堅いのには閉口であった。床の中で多駄八とおもしろき事などを話しあった。

(注釈)

我孫子宿~取手宿~藤代宿(泊) 約14km

<我孫子~取手~藤代>

● 我孫子宿では両側に並んだ宿の下女たちの呼び込みがうるさいようにかかれています。

でも町の様子や手賀沼のことは書かれていません。

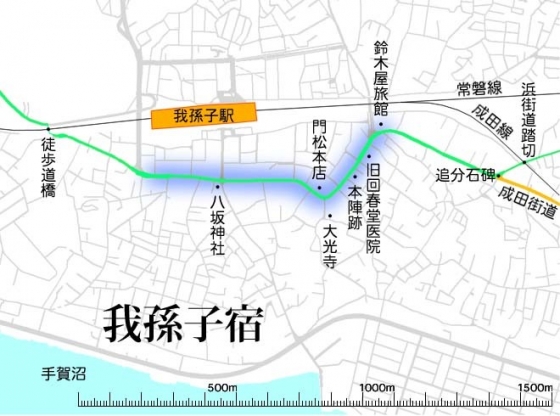

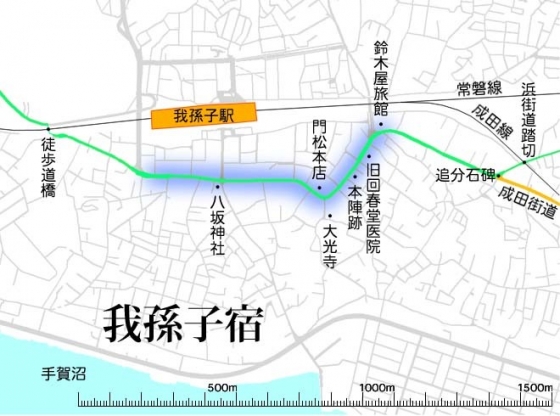

(Wikipediaの我孫子宿地図)

説明では本陣・脇本陣が置かれた大きな宿場町で、東西1km弱の範囲に広がっていたとあります。

この上の地図の左側東京方面に1km程のところから布施弁天への分かれ道があり、水戸街道も我孫子・取手・牛久などを通らずに牛久沼などが氾濫した時などはこちらの布施弁天→板橋不動尊→土浦のルートもありました。

また上記地図の右(東)側の分かれ道「成田街道」もその昔はこちら側を通って布施から北上するルートもありました。

地図上の門松(角松)本店は江戸時代から旅籠として存在し、現在も割烹旅館角松本店を営業されています。

ただ、この旅館は明治17年に明治天皇も利用したといい、昔は「松島屋」という旅館であったようです。

明治43年頃は柔道の嘉納治五郎もよく訪れていたそうで、その後門松本店に営業が移ったようです。

明治の初めころも結構にぎやかだったようですね。

● 我孫子を過ぎて麦畑を通り、白帆と麦緑と菜黄を合わせた句を詠もうとするが詠めず、あきらめ、その後、鶯の鳴き声に訛りがないことを一句残しています。

このあたりの訛りは鼻で濁り音が出ると思うのでしょうか。

鶯はどこでも同じようにきれいな声で鳴くのでしょうね。

「山陽の獨有渠伊聲不訛」とありますが、頼山陽の漢詩の一部なのでしょうか? よくわかりません。

「渠伊」は中国語で」方言のことのようです。

<取手宿>

現在の取手駅の東側あたりに宿場があった。

範囲は東西に1キロ弱の範くらいの規模で広がっており、子規も利根川を渡った(渡し船?)あと川に平行に宿場町を進みます。

対岸の東京側にも、青山宿という小規模な宿場町があった。

取手宿が正規の宿場町に指定されたのは、江戸時代に入り暫くしてからであり、他宿場町より、多少遅れていた。

しかし取手宿は利根川水運の拠点地・物資集積地でもあったため、二百軒程の家並みが並ぶかなり大きな集落を形成していた。本陣として使われていた染野家住宅(1795年築)が保存されており週末には公開されている。

また取手の渡しとして渡し船があったが、昔の利根川は、取手市の南(現在の古利根沼(ふるとねぬま))を蛇行して流れており、水害が絶えなかったことから利根川改修工事(明治40年から大正9年まで)が行われ、現在の形に姿を変えました。

この時それまで地続きであった小堀(おおほり)地区が利根川により分断され孤立したため、渡船場(とせんば)の設置を決め、大正3年に渡し船が就航しました。

これが今も船の姿や動力船などに姿は変わりましたが「小堀(おおほり)の渡し」として観光船を兼ね就航しています。

小堀(おおほり)の渡し:Wikipediより

取手宿について、子規はこのあたりで一番の大きな町だとあり、西洋風の家なども見えると書かれています。

やはり当時はまだ鉄道が通っていなかったが、船運は盛んで、東京などに運ぶ荷物もこの利根川が使われていましたから、町はにぎわっていたのでしょう。

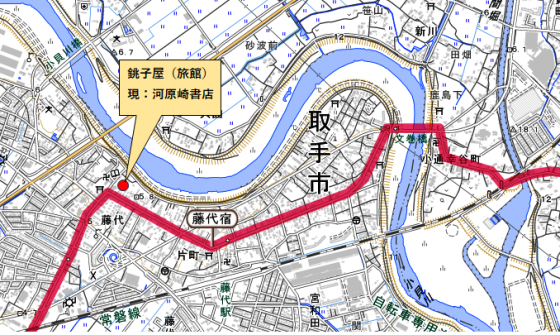

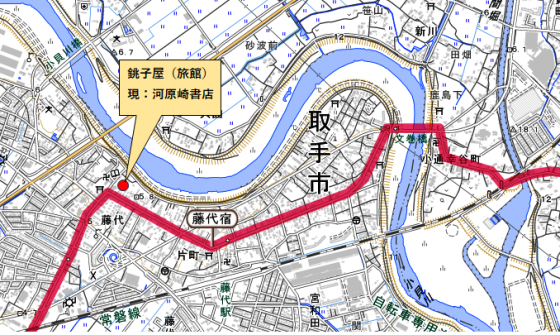

<藤代宿>

● まだ日が高いから牛久まで行こうと思ったが八里も歩いてきて二人ともくたびれて、藤代に泊まった。

宿が2軒しかない少しさびしい町だったという。

その宿の名前は「銚子屋」といった。もう一つは「永田屋」といったらしい。

この銚子屋さんは江戸時代には宿場の脇本陣だったそうですが、明治になり旅館をされていました。

現在はその跡地に別な経営者として建て直されて「河原崎書店」(取手市藤代502-5)となっています。

現在この河原崎書店さん宅に残された古くからある庭に子規の没後宿泊後百年記念句碑(平成元年12月建立)が置かれています。(訂正:句碑の建立は子規が宿泊した百年後です。没後⇒宿泊後 訂正いたします。2025.3.20)

『旅籠屋の門を出づれば春の雨』

(河原崎書店さんのホームページより)

この句はこのとき詠まれたものではなく、明治29年の作品です。

でも情景はぴったりですね。

また藤代の本陣は現在の役場の場所にあったそうです。

数回に分けてブログにUPしようと思います。

1回目から読むには ⇒ こちらから

今回は3回目です。

<3> 我孫子~取手~藤代(約14km)

(現代語訳)

(我孫子宿では)両側の宿屋の下女が人を呼びとめ、騒々しく嚙みつきそうであったが、これを無視して靜かに、又急いで走り去ると、宿場の街並みから四五町(約500~600m)行けば、もうここまでの単調な景色に引きかえて、一面の麦畑のある場所にでた。その麦畑に菜の花が咲き混じっていて、無数の(麦の)白帆がまっすぐに隊列をなして音もなくその上を往来している。

近くに川があるとは察せられるが、川面は全く見えず、実に絶景である。

ここで一句をひねろうと考えてみたが、中々に目は景色にうばわれて、一句も読むことが出来ない。

白帆と麦緑と菜黄と三つ(三色)を取り合せて七言の一句となそうと苦吟してみるがうまくは出来ない。

それならば発句にしてみようと無理に十七字の中に、この菜花と麦と白帆とを云い込めて見たけれど、それも気に入らず、それではと三十一文字にしてみようとするが、これも不出来なものばかりだ。

しばらくいろいろと辛苦していると、余の胸中に浮んだ一大問題は、日本字・漢字・英字の比較である。

今この景色を表すのに漢字を使えば、これだけの字にて足り、日本字ならば何字、英字ならば何字を要するかなどということを初めとし、漢字には日本や欧州にはない特性の妙があり、麦緑菜黄というように他国の語にて言うことが出来ない能がある処であるということ、そのほかに、種々の漢字の利益を発明したり、この議論を詳細に書こうとすると少なくとも八九枚を費してしまうだろう。あまり横道へはいりこんでしまうと、中々水戸までたどり着けそうにないので略して(ここで句を詠むのを)止めることにした。

このように考へながら歩いている内に路地伝いに麦畑の間に入ってしまった。気も晴れて、胸にあった雲も晴れてしまった。

ああ心地よいなと云いながらたたずめば、たちまちチーチーといふ声がいかにものどかにあちこちから聞こえてくる。その鳥を見ようと仰き見るが姿が見えない。

これは不思議であると多駄八に問うと、「雲雀(ひばり)」だという。

あゝそれよ

川辺にやってきた。始めて知ったのだ。

これこそ阪東太郎というあだ名を取りたる利根川とは。

標柱を見れば茨城県と千葉県の境であった。

川を渡れば取手であり、ここまでで一番繁華なる町である。

処々に西洋風の家をも見受けられた。

ただ、このあたりから少しづゝ足の疲れを感じるようになった。

多駄八の足元を見ると、よろよろとして確かではなくとかく遅れがちであった。

周りの野原のなかに1本の梅の木があり、花は眞盛りで、まだ散り始めておらず、こゝらあたりは春も遲いのだろうと、煙草を出して吸ひながらたたずんでいると、少し過ぎて鶯(うぐいす)の鳴き声を聞きければ山陽の獨有渠伊聲不訛といふ句の思ひ出されて

鶯の聲になまりはなかりけり

このあたりの場所は言葉がすこしなまって鼻にかゝるが、鶯にもし鼻があればなまるのかもしれない。

かくて草の屋が二三軒立ちならぶ処に至る 道のほとりに三尺程の溝あり 槇(まき)、木槿(むくげ)などの垣根があり その垣根の中に一本の椿(つばき)がたいそうにぎやかに咲いていたが、その半ば散って、溝の中は眞赤であった。 あれ見よや、美しいことであると言おうとして、後を振り返ると多駄八は一町程離れて、後からよぼよぼと歩いてくる

道行く商人を相手に、次の駅(宿)のことなど聞き合せ、藤代の入り口にて(商人とは)別れ、まだ日は高いので(次の宿の)牛久までは行こうと思っていたが、我も八里(12km)の道にくたびれたので藤代の中程にある銚子屋(宿屋)へ一宿した。

この駅(藤代)には旅店が二軒あるのみといへば、その淋しさも思ひ見ることが出来よう。(宿で)湯にはいり、足をのばしたのは心持良かったのだが、夜に入って伸ばした足が寒くて、自らちゞまってしまった。またむさくるしい(食事の)膳の中身は昼飯(ひどかった)に比べれば美味いと云えたが、食事が終りすぐ床をしかせて、これで寒さを忘れたのだけれど、枕の堅いのには閉口であった。床の中で多駄八とおもしろき事などを話しあった。

(注釈)

我孫子宿~取手宿~藤代宿(泊) 約14km

<我孫子~取手~藤代>

● 我孫子宿では両側に並んだ宿の下女たちの呼び込みがうるさいようにかかれています。

でも町の様子や手賀沼のことは書かれていません。

(Wikipediaの我孫子宿地図)

説明では本陣・脇本陣が置かれた大きな宿場町で、東西1km弱の範囲に広がっていたとあります。

この上の地図の左側東京方面に1km程のところから布施弁天への分かれ道があり、水戸街道も我孫子・取手・牛久などを通らずに牛久沼などが氾濫した時などはこちらの布施弁天→板橋不動尊→土浦のルートもありました。

また上記地図の右(東)側の分かれ道「成田街道」もその昔はこちら側を通って布施から北上するルートもありました。

地図上の門松(角松)本店は江戸時代から旅籠として存在し、現在も割烹旅館角松本店を営業されています。

ただ、この旅館は明治17年に明治天皇も利用したといい、昔は「松島屋」という旅館であったようです。

明治43年頃は柔道の嘉納治五郎もよく訪れていたそうで、その後門松本店に営業が移ったようです。

明治の初めころも結構にぎやかだったようですね。

● 我孫子を過ぎて麦畑を通り、白帆と麦緑と菜黄を合わせた句を詠もうとするが詠めず、あきらめ、その後、鶯の鳴き声に訛りがないことを一句残しています。

このあたりの訛りは鼻で濁り音が出ると思うのでしょうか。

鶯はどこでも同じようにきれいな声で鳴くのでしょうね。

「山陽の獨有渠伊聲不訛」とありますが、頼山陽の漢詩の一部なのでしょうか? よくわかりません。

「渠伊」は中国語で」方言のことのようです。

<取手宿>

現在の取手駅の東側あたりに宿場があった。

範囲は東西に1キロ弱の範くらいの規模で広がっており、子規も利根川を渡った(渡し船?)あと川に平行に宿場町を進みます。

対岸の東京側にも、青山宿という小規模な宿場町があった。

取手宿が正規の宿場町に指定されたのは、江戸時代に入り暫くしてからであり、他宿場町より、多少遅れていた。

しかし取手宿は利根川水運の拠点地・物資集積地でもあったため、二百軒程の家並みが並ぶかなり大きな集落を形成していた。本陣として使われていた染野家住宅(1795年築)が保存されており週末には公開されている。

また取手の渡しとして渡し船があったが、昔の利根川は、取手市の南(現在の古利根沼(ふるとねぬま))を蛇行して流れており、水害が絶えなかったことから利根川改修工事(明治40年から大正9年まで)が行われ、現在の形に姿を変えました。

この時それまで地続きであった小堀(おおほり)地区が利根川により分断され孤立したため、渡船場(とせんば)の設置を決め、大正3年に渡し船が就航しました。

これが今も船の姿や動力船などに姿は変わりましたが「小堀(おおほり)の渡し」として観光船を兼ね就航しています。

小堀(おおほり)の渡し:Wikipediより

取手宿について、子規はこのあたりで一番の大きな町だとあり、西洋風の家なども見えると書かれています。

やはり当時はまだ鉄道が通っていなかったが、船運は盛んで、東京などに運ぶ荷物もこの利根川が使われていましたから、町はにぎわっていたのでしょう。

<藤代宿>

● まだ日が高いから牛久まで行こうと思ったが八里も歩いてきて二人ともくたびれて、藤代に泊まった。

宿が2軒しかない少しさびしい町だったという。

その宿の名前は「銚子屋」といった。もう一つは「永田屋」といったらしい。

この銚子屋さんは江戸時代には宿場の脇本陣だったそうですが、明治になり旅館をされていました。

現在はその跡地に別な経営者として建て直されて「河原崎書店」(取手市藤代502-5)となっています。

現在この河原崎書店さん宅に残された古くからある庭に子規の

『旅籠屋の門を出づれば春の雨』

(河原崎書店さんのホームページより)

この句はこのとき詠まれたものではなく、明治29年の作品です。

でも情景はぴったりですね。

また藤代の本陣は現在の役場の場所にあったそうです。

| HOME |