無味乾燥の道路もチガヤの白い穂に癒され・・・

田植えが終わりもうすぐ梅雨となる。

月数回は銚子まで行っているのだが、そのルートはいくつかある。

最初の頃は霞ケ浦南部沿岸を国道125号線などで走り、阿見町、美浦村や稲敷なども散策しながら道中の楽しみとしていた。

まあ、それに飽きると、今度は時間短縮もあり、利根川と常陸利根川に挟まれた中洲土手を走っていた。

しかし、これも車はすいているが、速度制限がかなり厳しく、時々警察のスピード取り締まりが行われていた。

そして、最近は霞ケ浦北岸、国道355号線から牛堀、潮来を通って、神栖を走るケースが増えた。

理由は時間が最もかからないせいでもある。

しかし、地域を散策するというテーマも持っているのだが、この神栖地区も鹿島コンビナートと隣接していて、道路がどんどん良くなり、片側3車線から2車線の道が続き、信号も最近システムが良くなったと見え、一定速度で走っていれば、止まることも少なくなった。

でもやはりこれも毎回となれば味気ない。

辺りの街の雰囲気を楽しんだり、古い遺跡などを見つけるというにはあまり向いていない。

潮来の方から神栖地区に入ると、すぐ鹿島方面からの道と合流し、町のシンボルともいえる「鹿島セントラルホテル」がある。

昔東京の方から鹿島コンビナートに仕事で来ることもあったが、東京駅からバスでこのホテルまで来て、ここからタクシーに乗った。

懐かしい所だ。

さてここから片側3車線道路がしばらく続くが、トラックも多く、ここでの運転はあまり好きにはなれない。

小さな車だと、雨の日などはトラックの横は走りたくない。

そんな中で、この梅雨空でも上下の車線の間にある分離帯に「チャガヤ」の白い穂がキラキラと輝いていたりするとなんだか気持ちもほっとして楽になる。

この分離帯も最近コンクリートでおおわれてしまうところが増えてきたが、一面にチガヤの白や、キバナコスモスの黄などの彩も残してほしいと思う。

昔はチガヤの穂は食用としても利用されたことがあるそうだが、私は食べたことは無い。

月数回は銚子まで行っているのだが、そのルートはいくつかある。

最初の頃は霞ケ浦南部沿岸を国道125号線などで走り、阿見町、美浦村や稲敷なども散策しながら道中の楽しみとしていた。

まあ、それに飽きると、今度は時間短縮もあり、利根川と常陸利根川に挟まれた中洲土手を走っていた。

しかし、これも車はすいているが、速度制限がかなり厳しく、時々警察のスピード取り締まりが行われていた。

そして、最近は霞ケ浦北岸、国道355号線から牛堀、潮来を通って、神栖を走るケースが増えた。

理由は時間が最もかからないせいでもある。

しかし、地域を散策するというテーマも持っているのだが、この神栖地区も鹿島コンビナートと隣接していて、道路がどんどん良くなり、片側3車線から2車線の道が続き、信号も最近システムが良くなったと見え、一定速度で走っていれば、止まることも少なくなった。

でもやはりこれも毎回となれば味気ない。

辺りの街の雰囲気を楽しんだり、古い遺跡などを見つけるというにはあまり向いていない。

潮来の方から神栖地区に入ると、すぐ鹿島方面からの道と合流し、町のシンボルともいえる「鹿島セントラルホテル」がある。

昔東京の方から鹿島コンビナートに仕事で来ることもあったが、東京駅からバスでこのホテルまで来て、ここからタクシーに乗った。

懐かしい所だ。

さてここから片側3車線道路がしばらく続くが、トラックも多く、ここでの運転はあまり好きにはなれない。

小さな車だと、雨の日などはトラックの横は走りたくない。

そんな中で、この梅雨空でも上下の車線の間にある分離帯に「チャガヤ」の白い穂がキラキラと輝いていたりするとなんだか気持ちもほっとして楽になる。

この分離帯も最近コンクリートでおおわれてしまうところが増えてきたが、一面にチガヤの白や、キバナコスモスの黄などの彩も残してほしいと思う。

昔はチガヤの穂は食用としても利用されたことがあるそうだが、私は食べたことは無い。

懐かしき三渓園

私は幼い頃から小学1年までいた。

場所は本牧で、三渓園のすぐ近くだった。

小学校はこの庭園のすぐ隣にあった「間門(まかど)小学校」へ1年間通った。

子供の頃はこの三渓園は出入り自由で、子供達の遊び場だった。

トンボとり、ザリガニとりなど日の暮れるのも忘れて、門がしまってしまったこともあった。

そんな時は、年長の子供らの案内で、なんとか脱出できたようだが、どうやって出たのか?

あまり記憶に無い。

さて、年をとるとこんな子供の頃が無性に懐かしくなる事がある。

この三渓園は、ご存知の方も多いが、実業家の原富太郎(原三渓)が明治末期から造園してきた庭園を昭和28年に横浜市に寄贈されたために、市の公園となった。

寄贈後、ここは「財団法人 三渓園保存会」が管理運営を行っている。

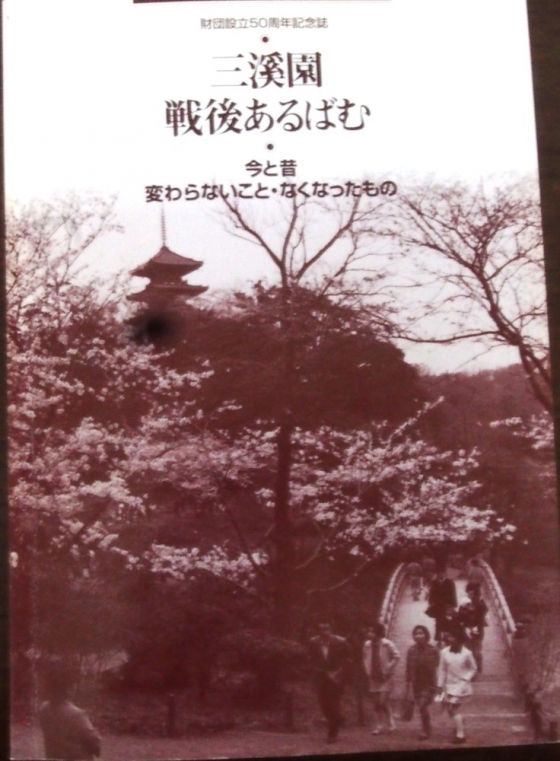

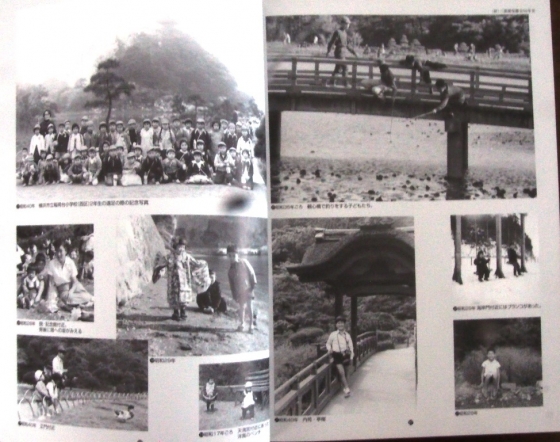

そして、この財団設立50周年の2003年にある写真集(アルバム)が発行された。

「三渓園・戦後あるばむ -今と昔、変わらないこと・なくなったもの-」

今から20年近くも前のものだが、昔、手にとって見た記憶があり、古本で検索してヒットしたので取り寄せた。

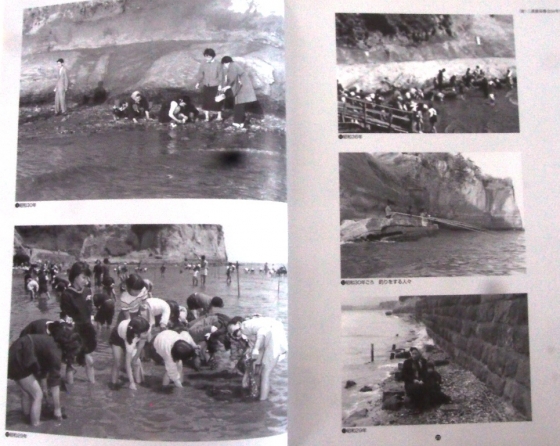

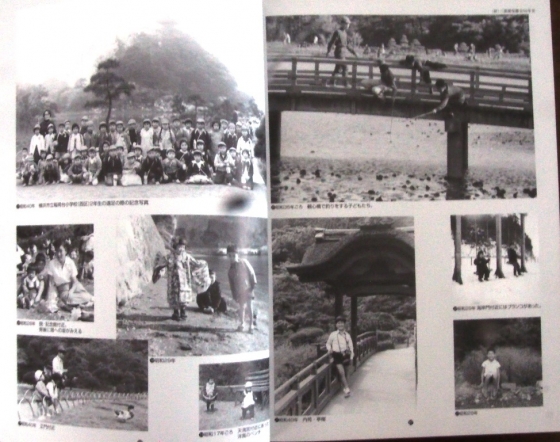

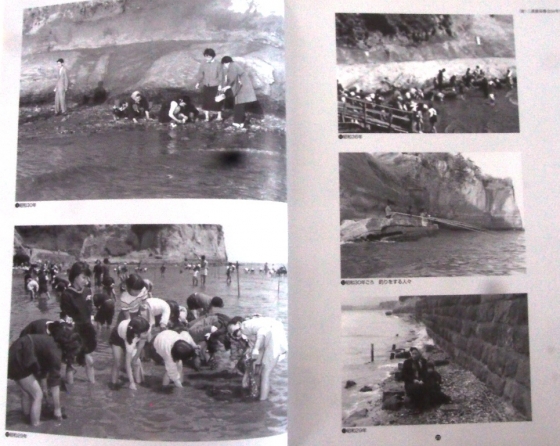

このアルバムには、昭和30年前後の写真をいろいろな方面から集めて、沢山掲載されている。

これらの写真を見ると、自分の子供の頃にタイムスリップしたかのように記憶がよみがえりとても懐かしくなる。

今ではこの三渓園から海の海岸線ははるか遠くなってしまったが、当時は公園の直ぐ先は海で、少しばかりの海岸も広がっていた。

これは隣の間門小学校も同じで、校庭のすぐ先は海に降りることが出来たし、また隣は木々の茂った山でもあった。

私が小学校1年生のときはこの山で山火事があり騒ぎとなったし、運動会には山から取ってきたカラスウリの実を足にこすり付けて少しでも早く走れるようにおまじないをした。

しかし、根岸から本牧あたりは埋め立てられ、海岸ははるか遠のいてしまった。

そして、小学校には海が遠くなった事で、学校内に水族館ができたと聞いている。

なんとも変ってしまったものだ。

その当時の海岸線は、今はその位置の上を高速道路が走っている。

これらの写真は昭和30年頃が多い。

私が小学校に入学した年でもある。

ここに写っている子供達と自分の昔の姿が重なって見えてくる。

自分も年取ったものだと感じてしまう。

場所は本牧で、三渓園のすぐ近くだった。

小学校はこの庭園のすぐ隣にあった「間門(まかど)小学校」へ1年間通った。

子供の頃はこの三渓園は出入り自由で、子供達の遊び場だった。

トンボとり、ザリガニとりなど日の暮れるのも忘れて、門がしまってしまったこともあった。

そんな時は、年長の子供らの案内で、なんとか脱出できたようだが、どうやって出たのか?

あまり記憶に無い。

さて、年をとるとこんな子供の頃が無性に懐かしくなる事がある。

この三渓園は、ご存知の方も多いが、実業家の原富太郎(原三渓)が明治末期から造園してきた庭園を昭和28年に横浜市に寄贈されたために、市の公園となった。

寄贈後、ここは「財団法人 三渓園保存会」が管理運営を行っている。

そして、この財団設立50周年の2003年にある写真集(アルバム)が発行された。

「三渓園・戦後あるばむ -今と昔、変わらないこと・なくなったもの-」

今から20年近くも前のものだが、昔、手にとって見た記憶があり、古本で検索してヒットしたので取り寄せた。

このアルバムには、昭和30年前後の写真をいろいろな方面から集めて、沢山掲載されている。

これらの写真を見ると、自分の子供の頃にタイムスリップしたかのように記憶がよみがえりとても懐かしくなる。

今ではこの三渓園から海の海岸線ははるか遠くなってしまったが、当時は公園の直ぐ先は海で、少しばかりの海岸も広がっていた。

これは隣の間門小学校も同じで、校庭のすぐ先は海に降りることが出来たし、また隣は木々の茂った山でもあった。

私が小学校1年生のときはこの山で山火事があり騒ぎとなったし、運動会には山から取ってきたカラスウリの実を足にこすり付けて少しでも早く走れるようにおまじないをした。

しかし、根岸から本牧あたりは埋め立てられ、海岸ははるか遠のいてしまった。

そして、小学校には海が遠くなった事で、学校内に水族館ができたと聞いている。

なんとも変ってしまったものだ。

その当時の海岸線は、今はその位置の上を高速道路が走っている。

これらの写真は昭和30年頃が多い。

私が小学校に入学した年でもある。

ここに写っている子供達と自分の昔の姿が重なって見えてくる。

自分も年取ったものだと感じてしまう。

ひまわり畑

私がブログ(まほらにふく風に乗って)を書き始めたのは2010年8月、東日本大震災の7ヶ月前である。あれから12年近くが経とうとしている。当時からロシアとの距離を取りたがっていたウクライナではあったが、ロシアのウクライナ侵攻がおきようとはまったく考えていなかった。

仕事でロシア、ベラルーシ(白ロシア)、ウクライナなどを数回訪れた事があり、今の戦争は他人事には思えない。このブログももう3500回以上記事を書いているが、その最初の月の3回目にウクライナのことを書いた。もう12年近くも前の記事だが私にとっては懐かしく思い出される。しかし今の状況を思うととても悲しくなる。早く戦争を終らせてほしいものだ。

記事は ⇒ こちら

このひまわり畑の撮影場所が、最近になりウクライナだといろいろなところで語られるようになりましたが、NHKの鹿児島放送局でその場所が「中部の都市ポルタワ近くにあるチェルニチー・ヤール村」だと考えられるとする放送記事が今年5月に流されました。

12年前に記事を書いたときは、ウクライナだという記事はネットでもほとんど無かったのです。

記事は ⇒ こちら

仕事でロシア、ベラルーシ(白ロシア)、ウクライナなどを数回訪れた事があり、今の戦争は他人事には思えない。このブログももう3500回以上記事を書いているが、その最初の月の3回目にウクライナのことを書いた。もう12年近くも前の記事だが私にとっては懐かしく思い出される。しかし今の状況を思うととても悲しくなる。早く戦争を終らせてほしいものだ。

記事は ⇒ こちら

このひまわり畑の撮影場所が、最近になりウクライナだといろいろなところで語られるようになりましたが、NHKの鹿児島放送局でその場所が「中部の都市ポルタワ近くにあるチェルニチー・ヤール村」だと考えられるとする放送記事が今年5月に流されました。

12年前に記事を書いたときは、ウクライナだという記事はネットでもほとんど無かったのです。

記事は ⇒ こちら

梅雨の中、銚子港へ

昨日は、朝からシトシトした雨模様

そんな中でまた銚子へ出かけて来ました。

昼頃の港を眺めに、調子駅に近い漁港に立ち寄りました。

このような天候のときは、やはり港には多くの船が停泊していました。

奥に見えるのが銚子大橋です。銚子と波崎(茨城県)をつないでいます。

この公園も小雨模様で、人は殆んどいません。

そんな中でまた銚子へ出かけて来ました。

昼頃の港を眺めに、調子駅に近い漁港に立ち寄りました。

このような天候のときは、やはり港には多くの船が停泊していました。

奥に見えるのが銚子大橋です。銚子と波崎(茨城県)をつないでいます。

この公園も小雨模様で、人は殆んどいません。

潮来長勝寺の菩提樹の花咲く

源氏ゆかりの寺といわれる潮来の長勝寺の菩提樹の花を見て来ました。

今の時期の潮来といえば「あやめ祭り」ですが、ひっそりと佇む長勝寺も見所の一つです。

5月末に訪れたときはまだ花の姿はありませんでした。

最近はこのあまり目立たない花も、この時期になると愛でたくなります。

今年は台風で被害を受けた本堂の屋根等の修理が終了し、観光客もまばらですが訪れていました。

訪れたときは雨が降ったりやんだりの梅雨特有の天候でしたが、かえって静かでのんびりと眺める事が出来ました。

こちらには駐車場もあります。

本堂の前には大きな菩提樹の木が両側に1本ずつ2本植えられています。

この菩提樹の花は可憐でひっそり目立たぬように咲いています。

私もこのブロ友さんから教えていただき、毎年この時期に訪ねています。

コロナ禍以前は、このアヤメ祭りの期間中は本堂の扉が開放されて、仏様が拝顔できたのですが、この日は閉まったままでした。

どうですか? カメラの調子が悪くて、レンズを望遠に交換して写真を撮ってみました。

奥がぼやけてなかなか雰囲気もよさそうです。

スマホの写真とは違ってきますね。

境内は若葉のみどりが輝き、梅雨空に赤い山門と紫陽花の花がとても似合っています。

紫陽花もだいぶ咲き出しました。

5月末はまだほんの少しだけだったのですが・・・・

この参道沿いは桜の並木ですが、その下にはアジサイが花を添えています。

この山門(仁王門?)は黄門さんが別な寺から移した物です。

仁王像は置かれていません。

今の時期の潮来といえば「あやめ祭り」ですが、ひっそりと佇む長勝寺も見所の一つです。

5月末に訪れたときはまだ花の姿はありませんでした。

最近はこのあまり目立たない花も、この時期になると愛でたくなります。

今年は台風で被害を受けた本堂の屋根等の修理が終了し、観光客もまばらですが訪れていました。

訪れたときは雨が降ったりやんだりの梅雨特有の天候でしたが、かえって静かでのんびりと眺める事が出来ました。

こちらには駐車場もあります。

本堂の前には大きな菩提樹の木が両側に1本ずつ2本植えられています。

この菩提樹の花は可憐でひっそり目立たぬように咲いています。

私もこのブロ友さんから教えていただき、毎年この時期に訪ねています。

コロナ禍以前は、このアヤメ祭りの期間中は本堂の扉が開放されて、仏様が拝顔できたのですが、この日は閉まったままでした。

どうですか? カメラの調子が悪くて、レンズを望遠に交換して写真を撮ってみました。

奥がぼやけてなかなか雰囲気もよさそうです。

スマホの写真とは違ってきますね。

境内は若葉のみどりが輝き、梅雨空に赤い山門と紫陽花の花がとても似合っています。

紫陽花もだいぶ咲き出しました。

5月末はまだほんの少しだけだったのですが・・・・

この参道沿いは桜の並木ですが、その下にはアジサイが花を添えています。

この山門(仁王門?)は黄門さんが別な寺から移した物です。

仁王像は置かれていません。

潮来アヤメ祭りへ再び

5月末に潮来の前川アヤメ園を訪れていましたが、アヤメも少しまばらでしたので6月半ばにまた訪れました。

梅雨で雨が少しシトシトと降る天気でしたのでまだ人の出もあまり多くはありませんでした。

それでもアヤメは雨に似合います。

6月下旬にかけてまだまだ咲きそうです。

雨は小雨でしたが、傘をさす人が多くいました。

この前川は北浦と常陸利根川をつなぐ川で、江戸時代には東北から江戸に運ぶ荷物もたくさんあったようです。

潮来の12橋巡りは、本来は加藤洲と呼ばれる地域に架かる12の橋を巡るものですが、今ではこの前川にかけられた橋の下を巡るものも12橋巡りとして呼ばれています。

雨でしたので、このように少し大きな船はエンジンが付き、屋根に雨よけが張られています。

小型の手漕ぎ船はみなさんライフジャケットを着ているだけで屋根はありません。

でも昔の情緒を感じるのはこちらですね。

歌に歌われたように、女船頭さんはいることはいるようですが、少ないようです。

梅雨で雨が少しシトシトと降る天気でしたのでまだ人の出もあまり多くはありませんでした。

それでもアヤメは雨に似合います。

6月下旬にかけてまだまだ咲きそうです。

雨は小雨でしたが、傘をさす人が多くいました。

この前川は北浦と常陸利根川をつなぐ川で、江戸時代には東北から江戸に運ぶ荷物もたくさんあったようです。

潮来の12橋巡りは、本来は加藤洲と呼ばれる地域に架かる12の橋を巡るものですが、今ではこの前川にかけられた橋の下を巡るものも12橋巡りとして呼ばれています。

雨でしたので、このように少し大きな船はエンジンが付き、屋根に雨よけが張られています。

小型の手漕ぎ船はみなさんライフジャケットを着ているだけで屋根はありません。

でも昔の情緒を感じるのはこちらですね。

歌に歌われたように、女船頭さんはいることはいるようですが、少ないようです。

潮来の遊郭跡は今

潮来は江戸時代は仙台方面や関東方面から霞ヶ浦や利根川を経由して江戸に荷を運ぶ水運の中継地として栄えた。

そのため、ここには関東でも屈指の規模の遊郭があった。

茨城県では水戸光圀が大洗の祝町に公的な遊郭を作り、那珂湊などでの芸者衆など明治以降もにぎわったが、ここ潮来も明治期までは結構栄え、潮来節などの芸者音楽も栄えた。

その後、一時廃れたが、昭和初期にはかなりにぎやかだった模様だ。

その昔遊郭があったという通りを少し散策してみた。

場所は前川アヤメ園の前川を渡った西側の地域で、常陽銀行などがある通りの1本南側の通り。

ホテルまこもなどのある通りの2本北側の通り沿いだ。

通り沿いには可憐な花が咲いていて、つい遊女を思ってしまった。

前に銚子の一つ手前の松岸に昔遊郭があったと聞いて、辺りを散策し、地元の方に「うちのおばあちゃんが言ってたけど、昔はこの道を花魁道中があって、きれいな着物を着てすごかったのよ」なんて聞いたけど、ここでもきっとそんな事があったのかもしれない。

通りの西側の外れに近い空き地木製のポールが立っている。

これはここに遊郭があったという記念に後から立てたものだという。

その隣には屋敷があり、通りに面した塀は昔の趣を残しているが、だいぶ土も崩れ今では見る影もなくなったが、ここには「あやめ楼」という料亭があったという。

2007年頃に焼失してしまい、建物は残されていないが、ネットには昔の写真が残されていた。

この旧あやめ楼の右隣りに上の木製のポールが立っている。

このポールの場所から東側の前川の方を望むと、いくつかの建物があり、現在営業されているお店などもあるが、写真に写る「敬文館書店」さんは裏の建物ほとんど崩れかかって、見る影も無い状態です。

近くに「上壱丁目」の消防小屋? がありました。(追記:お祭りの山車の格納場だそうです)

壱の字も旧字ですので、昔の組織の名残でしょうか。

この日もアヤメ園や前川では観光客で賑わっていましたが、この辺りにあまり足を入れる人もいないようです。

そのため、ここには関東でも屈指の規模の遊郭があった。

茨城県では水戸光圀が大洗の祝町に公的な遊郭を作り、那珂湊などでの芸者衆など明治以降もにぎわったが、ここ潮来も明治期までは結構栄え、潮来節などの芸者音楽も栄えた。

その後、一時廃れたが、昭和初期にはかなりにぎやかだった模様だ。

その昔遊郭があったという通りを少し散策してみた。

場所は前川アヤメ園の前川を渡った西側の地域で、常陽銀行などがある通りの1本南側の通り。

ホテルまこもなどのある通りの2本北側の通り沿いだ。

通り沿いには可憐な花が咲いていて、つい遊女を思ってしまった。

前に銚子の一つ手前の松岸に昔遊郭があったと聞いて、辺りを散策し、地元の方に「うちのおばあちゃんが言ってたけど、昔はこの道を花魁道中があって、きれいな着物を着てすごかったのよ」なんて聞いたけど、ここでもきっとそんな事があったのかもしれない。

通りの西側の外れに近い空き地木製のポールが立っている。

これはここに遊郭があったという記念に後から立てたものだという。

その隣には屋敷があり、通りに面した塀は昔の趣を残しているが、だいぶ土も崩れ今では見る影もなくなったが、ここには「あやめ楼」という料亭があったという。

2007年頃に焼失してしまい、建物は残されていないが、ネットには昔の写真が残されていた。

この旧あやめ楼の右隣りに上の木製のポールが立っている。

このポールの場所から東側の前川の方を望むと、いくつかの建物があり、現在営業されているお店などもあるが、写真に写る「敬文館書店」さんは裏の建物ほとんど崩れかかって、見る影も無い状態です。

近くに「上壱丁目」の消防小屋? がありました。(追記:お祭りの山車の格納場だそうです)

壱の字も旧字ですので、昔の組織の名残でしょうか。

この日もアヤメ園や前川では観光客で賑わっていましたが、この辺りにあまり足を入れる人もいないようです。

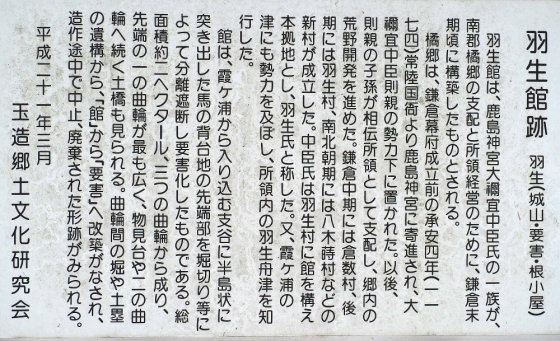

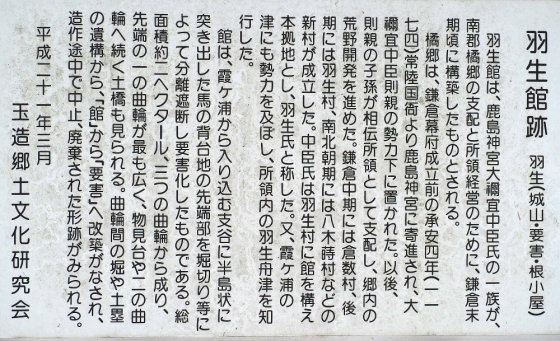

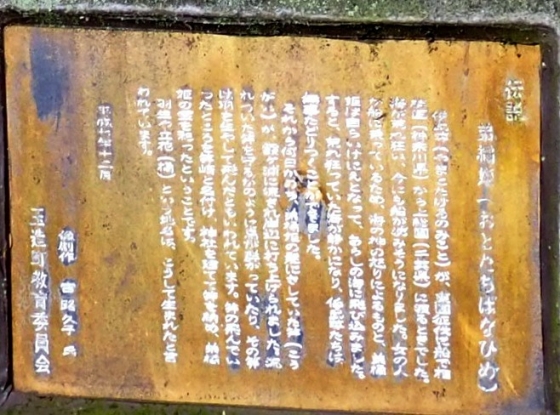

羽生館跡(行方市)

今日少し調べ物をしていて気になった所があり、午前中に出かけてきた。

気になった所というのは、行方市沖洲の奥に「石神遺跡」という場所だが、ここに縄文時代のストーンサークルに似た環状列石遺跡があり、市の指定史跡に認定されているという。

市のHPにある住所を訪ねてみたが、この辺りは沖洲芸術村の延長で宅地開発がされた場所らしく、住宅が少しあるが、売地と書かれた場所などは草や木々が茂り、足を踏み入れることも出来ないようになっていた。

市のHPの住所が違っていないならば、この辺りだという場所は見当はついたが、足を踏み入れることが出来そうになかった。

市のHPの写真は下のようなものなので、秋田の環状列石群程のものでもないが、方位磁石でも持っていって方降を調べてみたいと思ったのだが、見つけることも出来なかった。

しょうがないのでぐるっと回って、元の国道355号へ戻ろうと車を細い道を走らせていたら、分かれ道の所の山側に「羽生館跡」の看板が立っていた。

説明は下記の看板を読んでいただければと思う。

いろいろ気になることが書かれているが、確かにこのあたりは万葉の頃や、鎌倉時代は「橘郷」と呼ばれていたところで、鹿島神宮領であった。

また、羽生氏は鹿島神宮の禰宜の中臣氏の一族だという。

色々これから調べてみなければならないだろう。

それにしてもこの辺りは何もない。ここから左に山を巻くように進んだら「萬福寺」の所へ出た。

萬福寺は平重盛の遺骨を平貞能をこの寺に葬ったという小松寺と同じ伝承がある。

この沖洲、八木蒔、羽生という地は少し特殊な地域と言ってもいいだろう。

もう少し調べてみたい。

気になった所というのは、行方市沖洲の奥に「石神遺跡」という場所だが、ここに縄文時代のストーンサークルに似た環状列石遺跡があり、市の指定史跡に認定されているという。

市のHPにある住所を訪ねてみたが、この辺りは沖洲芸術村の延長で宅地開発がされた場所らしく、住宅が少しあるが、売地と書かれた場所などは草や木々が茂り、足を踏み入れることも出来ないようになっていた。

市のHPの住所が違っていないならば、この辺りだという場所は見当はついたが、足を踏み入れることが出来そうになかった。

市のHPの写真は下のようなものなので、秋田の環状列石群程のものでもないが、方位磁石でも持っていって方降を調べてみたいと思ったのだが、見つけることも出来なかった。

しょうがないのでぐるっと回って、元の国道355号へ戻ろうと車を細い道を走らせていたら、分かれ道の所の山側に「羽生館跡」の看板が立っていた。

説明は下記の看板を読んでいただければと思う。

いろいろ気になることが書かれているが、確かにこのあたりは万葉の頃や、鎌倉時代は「橘郷」と呼ばれていたところで、鹿島神宮領であった。

また、羽生氏は鹿島神宮の禰宜の中臣氏の一族だという。

色々これから調べてみなければならないだろう。

それにしてもこの辺りは何もない。ここから左に山を巻くように進んだら「萬福寺」の所へ出た。

萬福寺は平重盛の遺骨を平貞能をこの寺に葬ったという小松寺と同じ伝承がある。

この沖洲、八木蒔、羽生という地は少し特殊な地域と言ってもいいだろう。

もう少し調べてみたい。

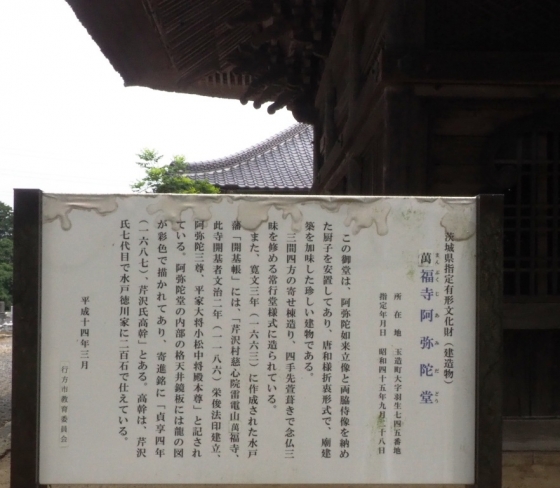

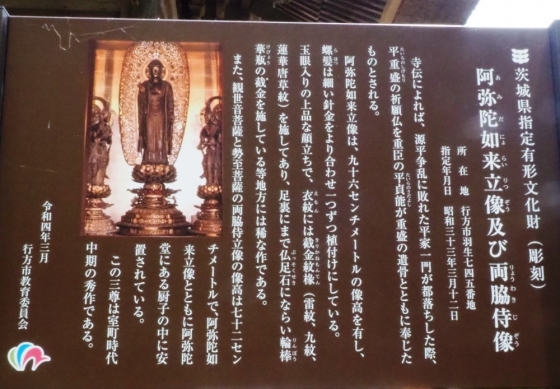

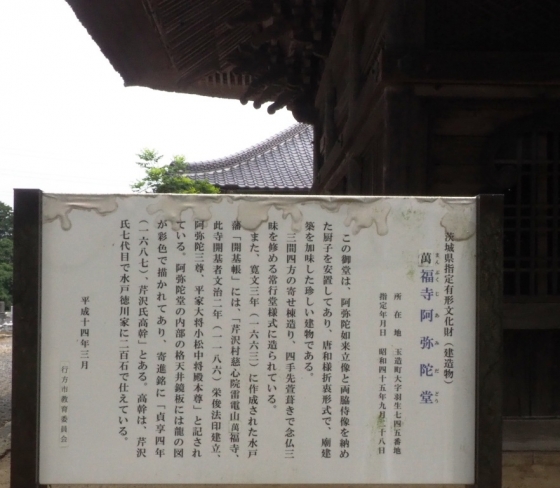

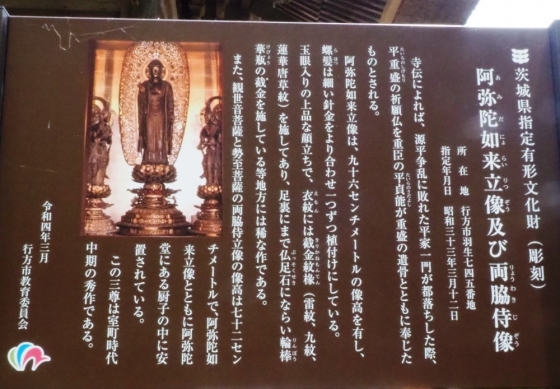

萬福寺(行方市)

このブログも地域に眠る歴史などと、もうかなりの数の寺などを紹介してきたので、同じところも何度か登場したりする。

今回の萬福寺も以前に紹介している。

ただ、今回はこの裏山側から回ってのアクセスだから少し感じ方も違う。

昨日紹介した「羽生館跡」の場所はこの萬福寺のある山とは地続きなので、何か関係しているのだろうと思う。

羽生館跡の看板から山を巻くように民家との間の細い道を車で通り抜けて、この寺の山門に出た。

藁ぶき屋根の山門は、仁王門で仁王像が置かれていた。

扁額は「雷電山」という山号が書かれていた。

山門をくぐると、上まで70~80段くらいの石の急な階段がある。

この石段もかなり急で、凸凹していて登りにくい。

年寄りには少し怖い感じだ。

コロナ禍での体力の衰えで、少し足元が気になる。

登り切った正面に立派な「阿弥陀堂」がある。

この中に県指定文化財の阿弥陀三尊像が安置されている。

この阿弥陀堂は江戸時代の書物で、1186年に建立されたされているようだがイマイチはっきりしない。

源平合戦の時に清盛の長男・平重盛はすでに亡くなっており、部下の平貞能が重盛の遺骨とこの阿弥陀如来三尊を持ってここに安置したとされる。

これは城里町の小松寺に伝わる話と同じ。

小松寺には墓もある。

さて、この2つの寺の関係は?

この寺もご住職が最近「橘郷」についてHPに書かれている。

もう少しじっくり調べてみないとなかなか理解できない。

橘郷は鹿島神宮の領地であり、周りの地域と少し歴史的な見方が違っていそうだ。

羽生・八木蒔・沖洲など江戸時代も水戸藩と麻生藩に挟まれながらの独立していたのだろう。

麻生藩にいた江戸の「新庄氏」の直轄領でもあったようだが・・・・

今回の萬福寺も以前に紹介している。

ただ、今回はこの裏山側から回ってのアクセスだから少し感じ方も違う。

昨日紹介した「羽生館跡」の場所はこの萬福寺のある山とは地続きなので、何か関係しているのだろうと思う。

羽生館跡の看板から山を巻くように民家との間の細い道を車で通り抜けて、この寺の山門に出た。

藁ぶき屋根の山門は、仁王門で仁王像が置かれていた。

扁額は「雷電山」という山号が書かれていた。

山門をくぐると、上まで70~80段くらいの石の急な階段がある。

この石段もかなり急で、凸凹していて登りにくい。

年寄りには少し怖い感じだ。

コロナ禍での体力の衰えで、少し足元が気になる。

登り切った正面に立派な「阿弥陀堂」がある。

この中に県指定文化財の阿弥陀三尊像が安置されている。

この阿弥陀堂は江戸時代の書物で、1186年に建立されたされているようだがイマイチはっきりしない。

源平合戦の時に清盛の長男・平重盛はすでに亡くなっており、部下の平貞能が重盛の遺骨とこの阿弥陀如来三尊を持ってここに安置したとされる。

これは城里町の小松寺に伝わる話と同じ。

小松寺には墓もある。

さて、この2つの寺の関係は?

この寺もご住職が最近「橘郷」についてHPに書かれている。

もう少しじっくり調べてみないとなかなか理解できない。

橘郷は鹿島神宮の領地であり、周りの地域と少し歴史的な見方が違っていそうだ。

羽生・八木蒔・沖洲など江戸時代も水戸藩と麻生藩に挟まれながらの独立していたのだろう。

麻生藩にいた江戸の「新庄氏」の直轄領でもあったようだが・・・・

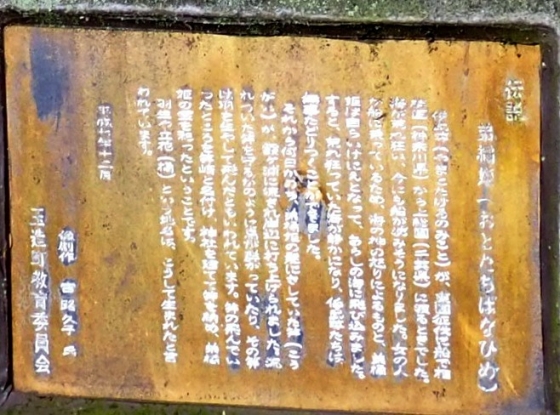

橘郷造神社へ

行方市羽生にある「橘郷造神社」の脇を、先日通りかかったので立ち寄りました。

この神社もこのブログを始めた頃から何度も立ち寄っています。

そしていくつもの変化を記録してきました。

国道355号線沿いにある「羽生郵便局」から茨城空港へ向かう道路沿いに、この神社は建っています。

木々の続く参道の先に神社の鳥居と奥に拝殿が見えます。

隣りの道路が拡張され、寂しくはなりましたが、参道の木は何とか無事に葉を伸ばしていました。

ただこの道路側の入り口にあった宮地さんの作られた「弟橘姫の像」は盗難にあってから、その姿を見ることはありません。

羽生に伝わる東京湾でヤマトタケルを助けるために入水した弟橘姫伝説、その笄(こうがい)がここに流れ着いたという伝説。

羽生の地名、立花(橘)の地名、いろいろな話が残る「橘郷」

橘の木を植えて、実がなり、万葉歌碑などをどこかにまとめて、昔の物語を聞かせていただける場所などがあっても良いのではないか? などとつい考えてしまいます。

『 五月待つ花橘の香をかげば昔の人の袖の香ぞする 』

(古今和歌集、詠み人知らず)

以前の記事

・弟橘姫の神社-橘郷造神社(2011/07/28)⇒ こちら

・このように歴史は消えていく?(2011/12/06) ⇒ こちら

・橘郷造神社(2017/02/24 ) ⇒ こちら

・弟橘姫の像が盗難?(2018/10/10) ⇒ こちら

・茨城の難読地名(その22)-羽生(2018/07/13) ⇒ こちら

この神社もこのブログを始めた頃から何度も立ち寄っています。

そしていくつもの変化を記録してきました。

国道355号線沿いにある「羽生郵便局」から茨城空港へ向かう道路沿いに、この神社は建っています。

木々の続く参道の先に神社の鳥居と奥に拝殿が見えます。

隣りの道路が拡張され、寂しくはなりましたが、参道の木は何とか無事に葉を伸ばしていました。

ただこの道路側の入り口にあった宮地さんの作られた「弟橘姫の像」は盗難にあってから、その姿を見ることはありません。

羽生に伝わる東京湾でヤマトタケルを助けるために入水した弟橘姫伝説、その笄(こうがい)がここに流れ着いたという伝説。

羽生の地名、立花(橘)の地名、いろいろな話が残る「橘郷」

橘の木を植えて、実がなり、万葉歌碑などをどこかにまとめて、昔の物語を聞かせていただける場所などがあっても良いのではないか? などとつい考えてしまいます。

『 五月待つ花橘の香をかげば昔の人の袖の香ぞする 』

(古今和歌集、詠み人知らず)

以前の記事

・弟橘姫の神社-橘郷造神社(2011/07/28)⇒ こちら

・このように歴史は消えていく?(2011/12/06) ⇒ こちら

・橘郷造神社(2017/02/24 ) ⇒ こちら

・弟橘姫の像が盗難?(2018/10/10) ⇒ こちら

・茨城の難読地名(その22)-羽生(2018/07/13) ⇒ こちら