孫の1歳誕生日

明けましておめでとうございます。

ブログも年末年始の休み期間が10日以上空いた事は初めてだと思います。

あまり休むと忘れられてしまいそうですのでそろそろ再開しましょう。

このブログもあまりたいしたことも書いていませんが、安否報告でもありますので適当にお付き合いください。

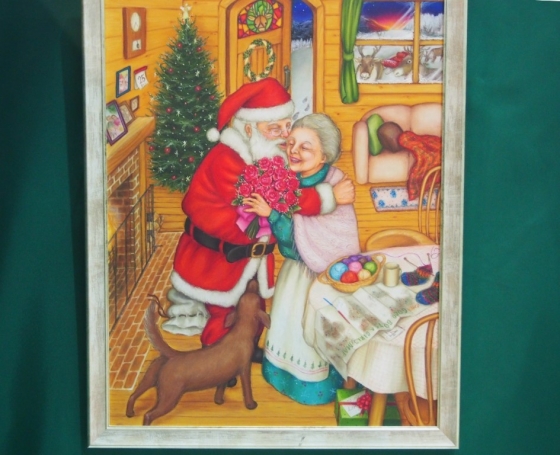

昨年暮れのクリスマス(25日)の夜に神戸から娘と孫2人が茨城空港にやって来ました。

孫の下の子(女の子)は昨年12月末に生れて、この年末で1歳の誕生日となります。

私はこの1年間殆んど遠くには出かけていないので、今回が初めての対面でした。

家内は向こうに昨年正月過ぎに会いに行ってきましたので始めてではありませんが、大分変っていました。

昨年春の緊急事態制限以降、お互いになかなか会いに動くこともはばかられて来ました。

そして、この冬もまた・・・

遊びに来ても殆んど何処へも行けず、年末の誕生会も家で、ケーキなどを買い祝いました。

子供の成長は早いですね。

伝い歩きも活発で、もう直ぐ歩き回ることでしょう。

娘もテレワークと、4月からはこんな孫も預けて仕事のようです。

娘の旦那もこのような期間でも海外の仕事で、出かけたりしているようです。

出かけるときも、PCR検査を受け、2週間ホテルなどにて仕事をし、帰国もままならず、なかなか大変です。

この孫たちも、どうか健やかに無事育ってくれたら良いなと心より思います。

千葉にいる息子夫婦と孫娘も誕生会に日帰りできてくれました。

また、ロンドンにいる娘と2人の孫娘はLineで参加です。

向こうはもっと大変ですね。正月明けからの学校の再開が延期となりました。

みんなで力を合わせて、この危機を元気に乗り越えましょう。

我が家も、正月5日にはまた元の二人の生活に戻りました。

また私も、今年も新たな目標を決めて頑張っていきたいと思います。

さて、何を始めようかな・・・・・・

ブログも年末年始の休み期間が10日以上空いた事は初めてだと思います。

あまり休むと忘れられてしまいそうですのでそろそろ再開しましょう。

このブログもあまりたいしたことも書いていませんが、安否報告でもありますので適当にお付き合いください。

昨年暮れのクリスマス(25日)の夜に神戸から娘と孫2人が茨城空港にやって来ました。

孫の下の子(女の子)は昨年12月末に生れて、この年末で1歳の誕生日となります。

私はこの1年間殆んど遠くには出かけていないので、今回が初めての対面でした。

家内は向こうに昨年正月過ぎに会いに行ってきましたので始めてではありませんが、大分変っていました。

昨年春の緊急事態制限以降、お互いになかなか会いに動くこともはばかられて来ました。

そして、この冬もまた・・・

遊びに来ても殆んど何処へも行けず、年末の誕生会も家で、ケーキなどを買い祝いました。

子供の成長は早いですね。

伝い歩きも活発で、もう直ぐ歩き回ることでしょう。

娘もテレワークと、4月からはこんな孫も預けて仕事のようです。

娘の旦那もこのような期間でも海外の仕事で、出かけたりしているようです。

出かけるときも、PCR検査を受け、2週間ホテルなどにて仕事をし、帰国もままならず、なかなか大変です。

この孫たちも、どうか健やかに無事育ってくれたら良いなと心より思います。

千葉にいる息子夫婦と孫娘も誕生会に日帰りできてくれました。

また、ロンドンにいる娘と2人の孫娘はLineで参加です。

向こうはもっと大変ですね。正月明けからの学校の再開が延期となりました。

みんなで力を合わせて、この危機を元気に乗り越えましょう。

我が家も、正月5日にはまた元の二人の生活に戻りました。

また私も、今年も新たな目標を決めて頑張っていきたいと思います。

さて、何を始めようかな・・・・・・

甲子夜話って結構面白い

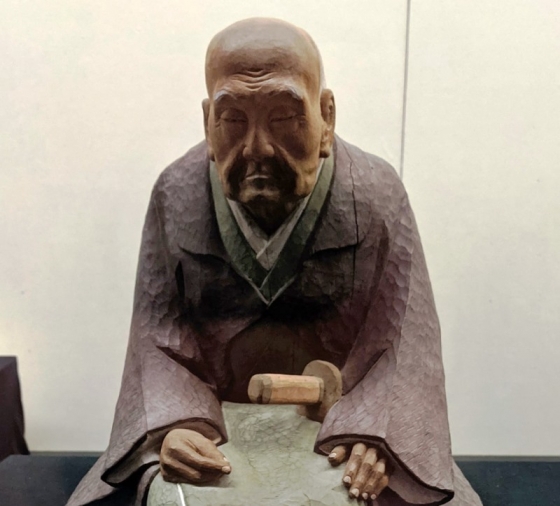

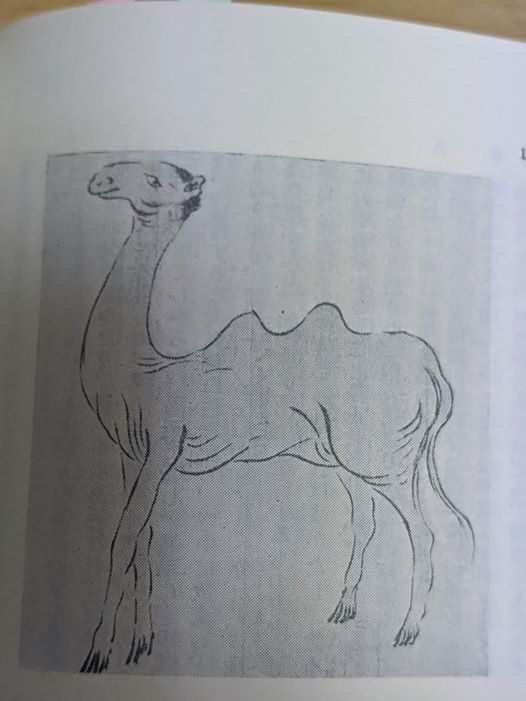

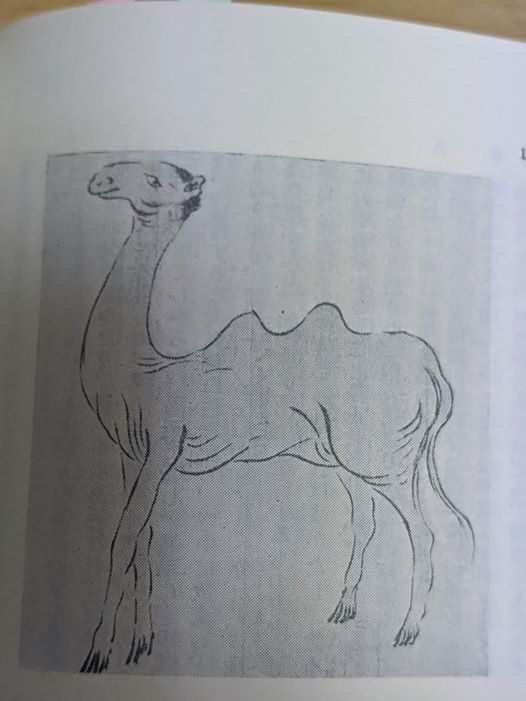

最近、フェースブックの友人の原田さんが松浦静山公が江戸時代に書いた「甲子夜話」を記事にしてFBに投稿してくれている。

最初は何の気なしに読み飛ばしていたが、結構面白い事が書かれていることがあり、気になってもいた。

しかし、フェースブックでは情報がどんどん流れてしまい、過去の記事を見たいときに探すのに苦労する。

それなら検索がしやすく、カテゴリ等にも分類できるブログのほうがよいのではないかと思い、新たにブログを立ち上げさせていただいた。

(ブログは下記)

甲子夜話のお稽古(FC2ブログ) ⇒ こちら

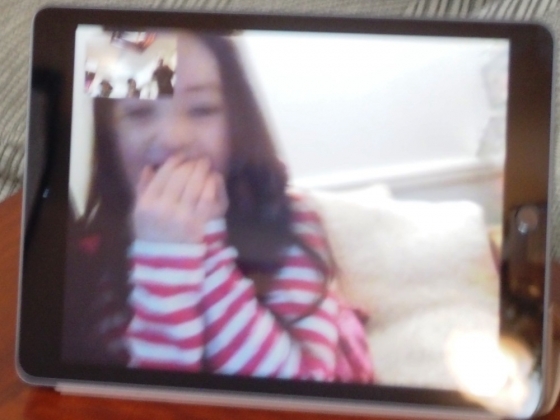

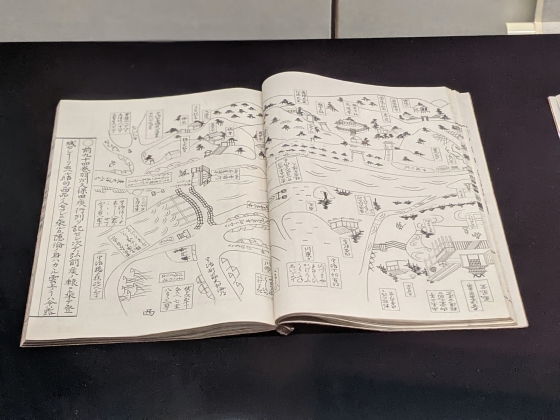

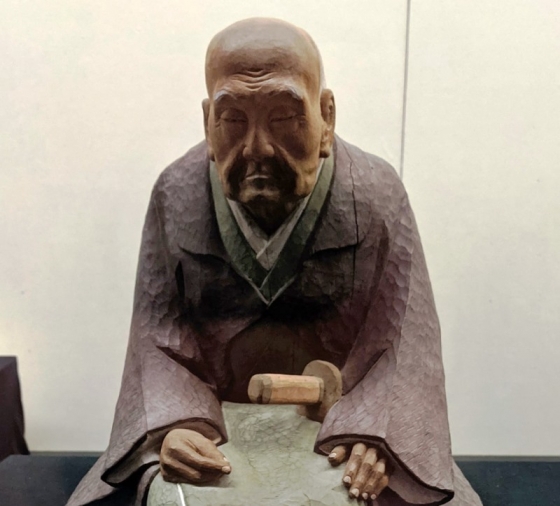

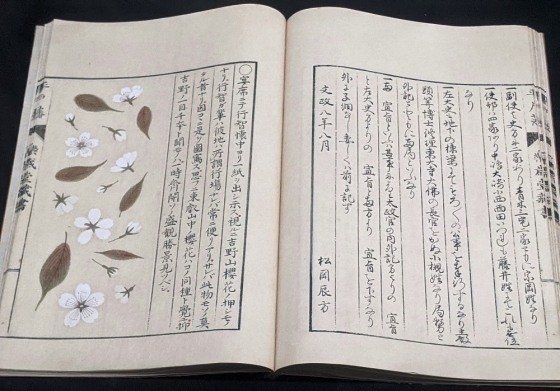

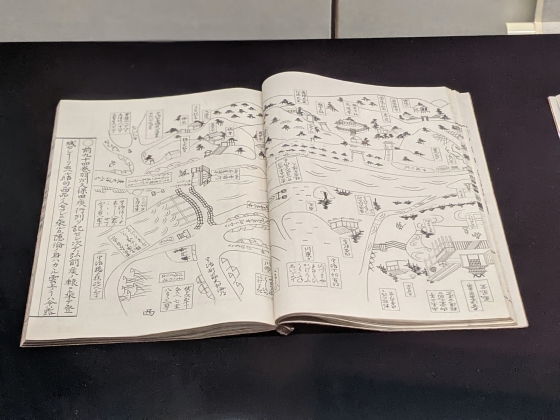

この甲子夜話は平戸藩主であった松浦(まつら)静山公が藩主隠居後の1821年12月11日(文政4年11月17日)の甲子の夜に書きだして、死ぬ(1841年(天保12年))まで20年間にわたり書き続けたものである。

毎日20年間もよくもまあこんなに沢山書いたものだと感心せざるを得ない。

私がこのブログを6年間休まずに毎日書き続けたが、それで2300件ほど、その後半分ほどに減って、現在まで10年5ヶ月で3275件。

静山公はそれを20年間も毎日書いたという。 そのため、随筆数も7000件ほどあるという。

またそこには江戸時代の民族・風習など実に興味深い内容が記されている。

毎日のように原田さんが記事をUPしていただいているので、その都度こちらにも転載させていただいている。

例えば今日の記事、なかなか面白い。⇒ (こちら)

正月の初夢の縁起物といえば「一富士二鷹三茄子」であるが、この名の興りが記載されていた。

家康公が初茄子の値段が余りにも高く、駿府で高いものは一に富士山、二に足高山(愛鷹山)で三に茄子(なすび)だと言ったのが始まりだという。

この「甲子夜話のお稽古」ブログも毎日のように更新していますので、ご興味のある方は時々覗いて見てくださいね。

拍手やコメント大歓迎です。よろしくお願いします。

最初は何の気なしに読み飛ばしていたが、結構面白い事が書かれていることがあり、気になってもいた。

しかし、フェースブックでは情報がどんどん流れてしまい、過去の記事を見たいときに探すのに苦労する。

それなら検索がしやすく、カテゴリ等にも分類できるブログのほうがよいのではないかと思い、新たにブログを立ち上げさせていただいた。

(ブログは下記)

甲子夜話のお稽古(FC2ブログ) ⇒ こちら

この甲子夜話は平戸藩主であった松浦(まつら)静山公が藩主隠居後の1821年12月11日(文政4年11月17日)の甲子の夜に書きだして、死ぬ(1841年(天保12年))まで20年間にわたり書き続けたものである。

毎日20年間もよくもまあこんなに沢山書いたものだと感心せざるを得ない。

私がこのブログを6年間休まずに毎日書き続けたが、それで2300件ほど、その後半分ほどに減って、現在まで10年5ヶ月で3275件。

静山公はそれを20年間も毎日書いたという。 そのため、随筆数も7000件ほどあるという。

またそこには江戸時代の民族・風習など実に興味深い内容が記されている。

毎日のように原田さんが記事をUPしていただいているので、その都度こちらにも転載させていただいている。

例えば今日の記事、なかなか面白い。⇒ (こちら)

正月の初夢の縁起物といえば「一富士二鷹三茄子」であるが、この名の興りが記載されていた。

家康公が初茄子の値段が余りにも高く、駿府で高いものは一に富士山、二に足高山(愛鷹山)で三に茄子(なすび)だと言ったのが始まりだという。

この「甲子夜話のお稽古」ブログも毎日のように更新していますので、ご興味のある方は時々覗いて見てくださいね。

拍手やコメント大歓迎です。よろしくお願いします。

昨年暮れの茨城空港

昨年暮れのクリスマス25日の夜に、茨城空港へ行きました。

最終便は神戸からと福岡からそれぞれ20時台に1便づつあります。

このコロナの影響で便数もそれぞれ1往復。

出かけるのは朝早く、帰るのは夜遅くです。

それでも結構乗っていました。

空港内はこの時間になるとあまり人はいません。

迎えの人がちらちらいるくらいです。

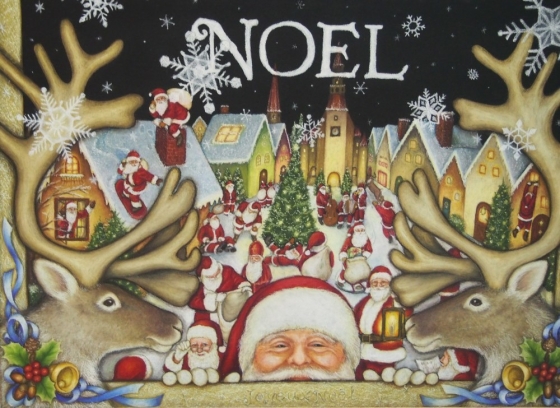

空港正面を入ったところに大きなクリスマスツリーが飾られていました。

(2階から見下ろしたところ)

このエスカレータを降りた左側は中国便などの搭乗手続きカウンターの場所なのですが、現在この路線は飛んでいません。

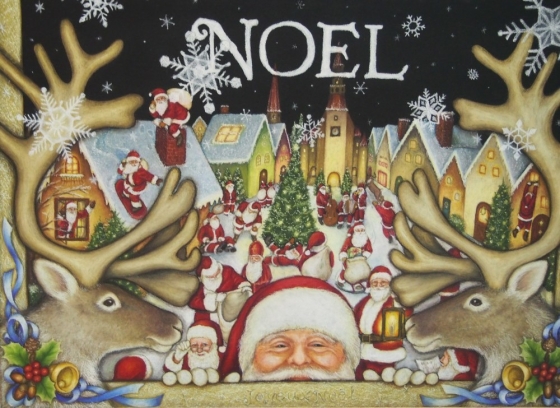

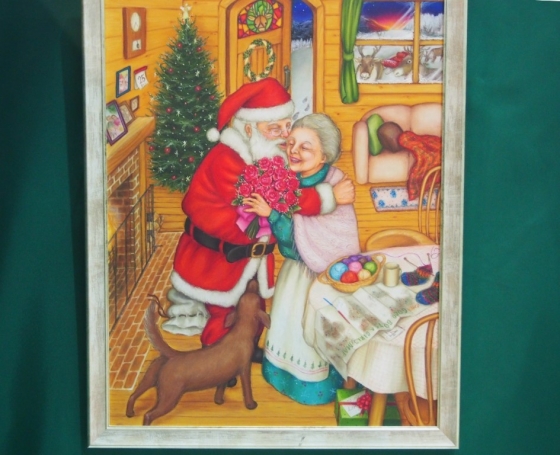

そのため、この空スペースを使って、「ウインターアート in 茨城空港」という展示会が行われていました。

(期間:12/10~27)

絵画の展示と音楽演奏です。

時間が遅いため、音楽演奏はもう終わっていました。

小美玉市のチョークアート画家のRIKAさんの作品と実演も・・・

世界の作品が展示され、不思議な空間を作り出していました。

最終便は神戸からと福岡からそれぞれ20時台に1便づつあります。

このコロナの影響で便数もそれぞれ1往復。

出かけるのは朝早く、帰るのは夜遅くです。

それでも結構乗っていました。

空港内はこの時間になるとあまり人はいません。

迎えの人がちらちらいるくらいです。

空港正面を入ったところに大きなクリスマスツリーが飾られていました。

(2階から見下ろしたところ)

このエスカレータを降りた左側は中国便などの搭乗手続きカウンターの場所なのですが、現在この路線は飛んでいません。

そのため、この空スペースを使って、「ウインターアート in 茨城空港」という展示会が行われていました。

(期間:12/10~27)

絵画の展示と音楽演奏です。

時間が遅いため、音楽演奏はもう終わっていました。

小美玉市のチョークアート画家のRIKAさんの作品と実演も・・・

世界の作品が展示され、不思議な空間を作り出していました。

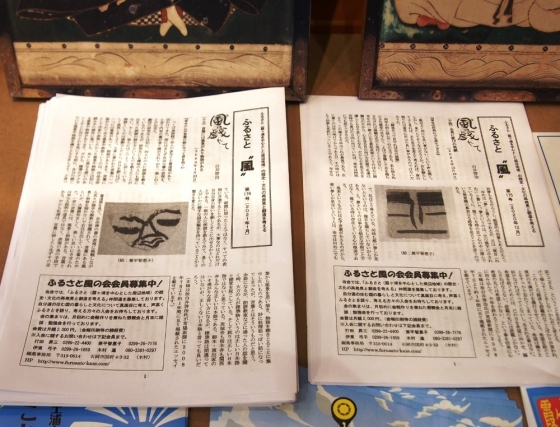

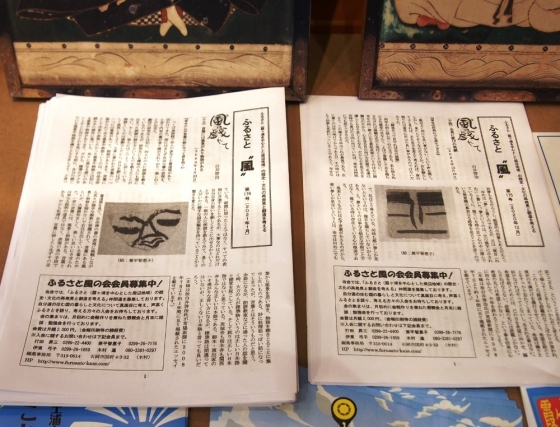

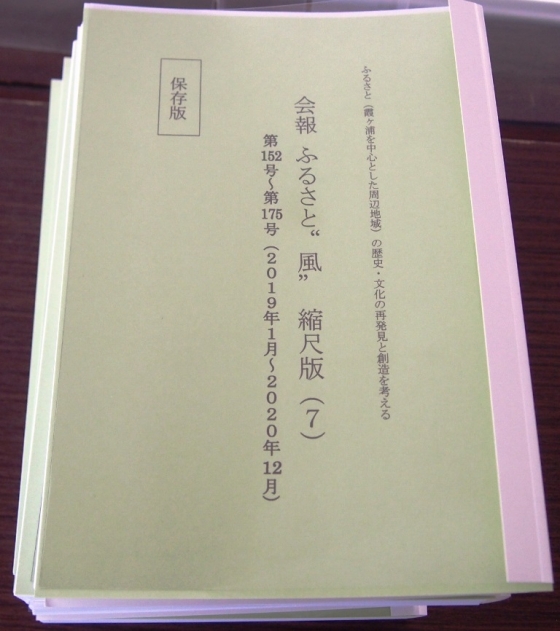

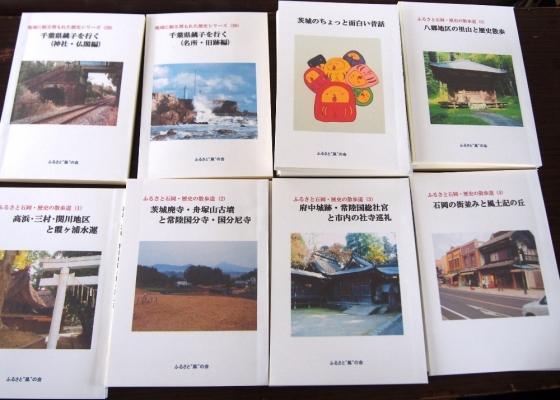

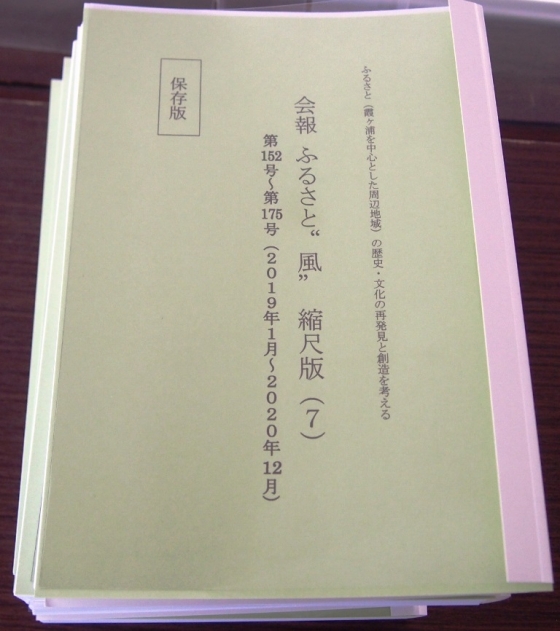

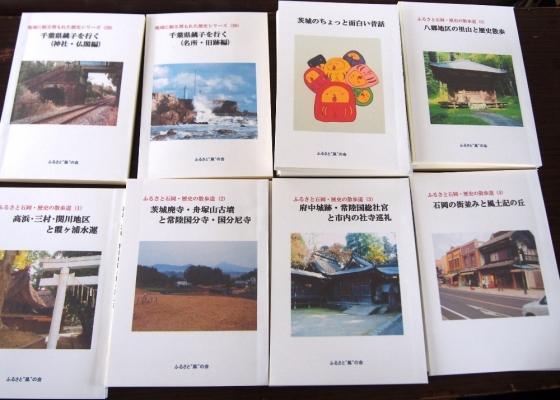

ふるさと風の会の年初め

今年は5月で「ふるさと風の会」の会報満15年を迎えます。

一昨年、この会にとっては、大黒柱の2人を失い、昨年正月は、皆喪失感にさいなまれておりました。

この会を続けていけるのか?

毎月の会報発行をやっていけるのか?

記事のレベル低下が避けられない中でどのように維持していけばよいのか?

いろいろ悩みました。

でも先ずはそのまま、スタイルを変えずに、満15年を迎えるまで頑張ろうと決め、会の主査は置かないことにしました。

まあ、私は今までの場所や印刷機の提供、会計は継続。

それ以外に、会報の編集や会計なども行う事にしました。

人数が少ないので、やれる人がヤル以外にないですので・・・・

何とか昨年1年を乗り越え、先週土曜日に今年1月の会報を発行することが出来ました。

A4×24ページ 500部ほどの会報ではありますが、毎月となると結構大変です。

読んでいただいている方には大変申し訳ありませんが、私の編集スタイルは以下です。

1、毎月、各人が期日までに記事を必ず出す。

2、編集は私はある程度任せていただく。

3、誤字脱字などは出版社や新聞のように専門の校正人がいないため、多少は大目に見てもらう。

4、読者からの誤字脱字などの問い合わせには、丁寧に読んでいただいている事に感謝し、お礼を申し上げる。

ご指摘いただけるということは、何の評価や感想がないことより余程ありがたいことだと認識する。

本来であれば、編集会議や構成などを全員で行うのがスジではありますが、ここはしばらく目をつぶってくださいということ。

まあ、勝手ですがよろしくお願いします。

今年1月号(第176号)を9日土曜日に印刷しました。

しかし、その前の晩に、石岡市もコロナの感染拡大地域として指定を受け、不要不急の外出自粛、飲食店の夜8時までの営業制限などが始まってしまいました。

会報は公民館、図書館などに置かせてもらっているのがほとんどですので、配布先が閉まってしまうと困るのです。

私が置いている場所は、この土曜日はまだどこも開いていました。

しかし、一部は日曜日から20日まで閉まってしまうようです。

近隣の市では、土浦市の小町の里へ

土曜日は土浦市も制限が出ていたのですが、この施設は通常通りのようでした。

人出はいつもよりは半減くらいでしょうか?

裏山の登山のための駐車場も整備されていますが、こちらは2~3割くらいの減かな。

登山は関係ない?

「小町の館」内、それまでも感染対策はいろいろやられていて、一時会報も事務所奥にしまわれてしまいましたが、現在は展示スペースの棚の開いた所に置かせていただいています。

その足で、つくば市北条の「ふれあい館」(田村家)へ。

表通りはかなり人の通りもまばらでした。

このふれあい館も土日しか開いていません。

中に入って聞いてみると、初日の土曜日(9日)だけ開けて、明日から閉めるそうです。

また、お客さんの数もかなり少なくなっていると・・・・

早くもとに戻ってほしいですね。

20日で解除されるかどうか??

会報は「ふるさと風の会」ホームページにも入れています(pdf)

よろしければ検索して読んでください。

一昨年、この会にとっては、大黒柱の2人を失い、昨年正月は、皆喪失感にさいなまれておりました。

この会を続けていけるのか?

毎月の会報発行をやっていけるのか?

記事のレベル低下が避けられない中でどのように維持していけばよいのか?

いろいろ悩みました。

でも先ずはそのまま、スタイルを変えずに、満15年を迎えるまで頑張ろうと決め、会の主査は置かないことにしました。

まあ、私は今までの場所や印刷機の提供、会計は継続。

それ以外に、会報の編集や会計なども行う事にしました。

人数が少ないので、やれる人がヤル以外にないですので・・・・

何とか昨年1年を乗り越え、先週土曜日に今年1月の会報を発行することが出来ました。

A4×24ページ 500部ほどの会報ではありますが、毎月となると結構大変です。

読んでいただいている方には大変申し訳ありませんが、私の編集スタイルは以下です。

1、毎月、各人が期日までに記事を必ず出す。

2、編集は私はある程度任せていただく。

3、誤字脱字などは出版社や新聞のように専門の校正人がいないため、多少は大目に見てもらう。

4、読者からの誤字脱字などの問い合わせには、丁寧に読んでいただいている事に感謝し、お礼を申し上げる。

ご指摘いただけるということは、何の評価や感想がないことより余程ありがたいことだと認識する。

本来であれば、編集会議や構成などを全員で行うのがスジではありますが、ここはしばらく目をつぶってくださいということ。

まあ、勝手ですがよろしくお願いします。

今年1月号(第176号)を9日土曜日に印刷しました。

しかし、その前の晩に、石岡市もコロナの感染拡大地域として指定を受け、不要不急の外出自粛、飲食店の夜8時までの営業制限などが始まってしまいました。

会報は公民館、図書館などに置かせてもらっているのがほとんどですので、配布先が閉まってしまうと困るのです。

私が置いている場所は、この土曜日はまだどこも開いていました。

しかし、一部は日曜日から20日まで閉まってしまうようです。

近隣の市では、土浦市の小町の里へ

土曜日は土浦市も制限が出ていたのですが、この施設は通常通りのようでした。

人出はいつもよりは半減くらいでしょうか?

裏山の登山のための駐車場も整備されていますが、こちらは2~3割くらいの減かな。

登山は関係ない?

「小町の館」内、それまでも感染対策はいろいろやられていて、一時会報も事務所奥にしまわれてしまいましたが、現在は展示スペースの棚の開いた所に置かせていただいています。

その足で、つくば市北条の「ふれあい館」(田村家)へ。

表通りはかなり人の通りもまばらでした。

このふれあい館も土日しか開いていません。

中に入って聞いてみると、初日の土曜日(9日)だけ開けて、明日から閉めるそうです。

また、お客さんの数もかなり少なくなっていると・・・・

早くもとに戻ってほしいですね。

20日で解除されるかどうか??

会報は「ふるさと風の会」ホームページにも入れています(pdf)

よろしければ検索して読んでください。

本作りもとりあえず、一段落としようか。

正月休みも抜けて、ふるさと風の会の今までの縮尺版の第7巻の製作に入りました。

15年前から2年前までの分は6巻となり、製作していましたが、一昨年、昨年の2年を纏めて第7巻としました。

今までの記事をPDFに一つに纏めて、通し番号を振ります。

2年分で504ページとなりました。

全部で24ヶ月ありますので、平均21ページ。

多くは20ページでしたが、最後の頃は24ページ。

こうして残しておくと会員の人も良いと思います。

これから、総合目次、個人別記事索引なども作らなければなりません。

結構手間がかかるんです。

でもここまでくれば、今月中には一応の目標は終るでしょう。

あと、たりなくなった冊子の追加印刷も・・・・・・

昨年から少しずつしていたのですが、段々たまって来ました。

あと数十冊は1~2月中に作っておかねばなりません。

結構根気が要ります。

家にこもってばかりいても仕方がないのですが、あまり動きまわれません。

ただ、仕事もありますので、月曜日は、出かけますが、人との接触をできるだけ減らして、時間も最小限にして出かけるしかなさそうですね。

さて、ランチはどうしようかな?

一人なら話す相手もいないのでいいかな・・・。

15年前から2年前までの分は6巻となり、製作していましたが、一昨年、昨年の2年を纏めて第7巻としました。

今までの記事をPDFに一つに纏めて、通し番号を振ります。

2年分で504ページとなりました。

全部で24ヶ月ありますので、平均21ページ。

多くは20ページでしたが、最後の頃は24ページ。

こうして残しておくと会員の人も良いと思います。

これから、総合目次、個人別記事索引なども作らなければなりません。

結構手間がかかるんです。

でもここまでくれば、今月中には一応の目標は終るでしょう。

あと、たりなくなった冊子の追加印刷も・・・・・・

昨年から少しずつしていたのですが、段々たまって来ました。

あと数十冊は1~2月中に作っておかねばなりません。

結構根気が要ります。

家にこもってばかりいても仕方がないのですが、あまり動きまわれません。

ただ、仕事もありますので、月曜日は、出かけますが、人との接触をできるだけ減らして、時間も最小限にして出かけるしかなさそうですね。

さて、ランチはどうしようかな?

一人なら話す相手もいないのでいいかな・・・。

孫の余韻に浸るも、いまだコロナ渦中にあり

正月も過ぎ、1月も半ばになりました。

全国的に、コロナ感染の広がりは収まりを見せません。

来週月曜日から、茨城県も自主的な緊急事態宣言期間に突入です。

しばらくは外に出歩く事もできるだけ控えておこうと思っています。

今日、車の助手席側のドアを開けて、そのドアポケットにこんなものを見つけました。

正月に近くの公園で見つけたドングリの実です。

こんなものを孫と一緒に拾っていたのでした。

ただ、多くが口が開いていらないものをこのドアのポケットに入れていたのですね。

急に公園の風景画蘇って来ました。

ここは風土記の丘の獅子頭のある場所。

小さな子供たちには大きな遊園地に連れて行かなくとも、結構楽しめました。

5日の日には茨城空港から神戸に戻っていきました。

また次はいつ会えるでしょうか?

早く、このコロナもおさまってほしいものです。

小出しに、外出自粛などを呼びかけても、あまり減らないでしょう。

やるなら徹底した制限をしなければ、納まらないと思います。

人生40歳を過ぎれば、先はどんどん短くなっていきます。

60歳をすぎれば尚更です。

もう70歳を過ぎてしまったのですから、どうしましょうか?

全国的に、コロナ感染の広がりは収まりを見せません。

来週月曜日から、茨城県も自主的な緊急事態宣言期間に突入です。

しばらくは外に出歩く事もできるだけ控えておこうと思っています。

今日、車の助手席側のドアを開けて、そのドアポケットにこんなものを見つけました。

正月に近くの公園で見つけたドングリの実です。

こんなものを孫と一緒に拾っていたのでした。

ただ、多くが口が開いていらないものをこのドアのポケットに入れていたのですね。

急に公園の風景画蘇って来ました。

ここは風土記の丘の獅子頭のある場所。

小さな子供たちには大きな遊園地に連れて行かなくとも、結構楽しめました。

5日の日には茨城空港から神戸に戻っていきました。

また次はいつ会えるでしょうか?

早く、このコロナもおさまってほしいものです。

小出しに、外出自粛などを呼びかけても、あまり減らないでしょう。

やるなら徹底した制限をしなければ、納まらないと思います。

人生40歳を過ぎれば、先はどんどん短くなっていきます。

60歳をすぎれば尚更です。

もう70歳を過ぎてしまったのですから、どうしましょうか?

大連のうた

先日まだ緊急事態宣言が出される前のこと、笠間の方のフリーマーケットで妻が変った絵本を買ったと帰って来た。

おとうさんの絵本 「大連のうた」という本である。

本はハードカバーの上製本にボックスの紙カバーに入っていた。

このボックスカバーは薄汚れて、かなりボロボロだ。

しかし、中身は全く読まれた形跡もないほどきれいなままである。

妻の父(私の義父)は、大連、満州国で終戦時に旧ソ連の捕虜になり、シベリア抑留となり、日本に帰れたのは最後の頃の昭和25年頃となったと聞いている。

帰国後に妻が生まれた事になる。

義父から大連の話しは時々聞いていたらしく、本のタイトルをみて衝動的に買い求めたという。

私を含め、妻もこのシベリア抑留の頃の話は、義父は殆んど話したがらず、詳しいことは聞いていない。

昭和20年8月の日本の敗戦により約60万人の日本兵が本国へ帰れず、シベリアに連れて行かれて長い年月過酷な労働をさせられたこのソ連(ロシア)の非人道的な扱いにより、抑留者の約1割(約6万人)が現地で亡くなったと言う。

また、ソ連共産党の思想的な強制も受け、共産主義に変わった(変えられた)人間も多くいたという。

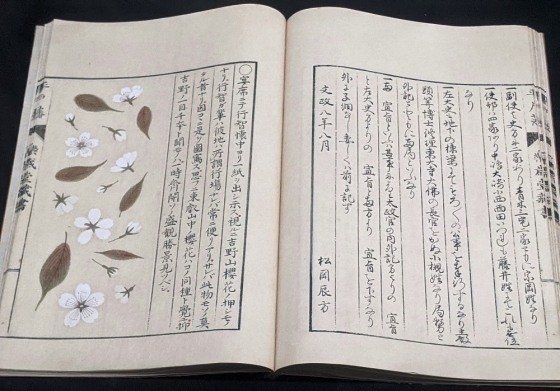

さて、この絵本は、昭和7年に大連で生れて、戦後の15歳のときまで、大連で育った「川崎忠昭」さんが、当時を思い出して、町の行事や子供時代の記憶を頼りに、30点ほどの絵を描いて、それに当時の様子を詩(文章)に書いて添えられている。

まさに子供時代を過ごして作者の感性が生き生きとよみがえってくる。

これも、きっかけは自分の子供のために残そうと考えて描かれた本だという。

日本に帰り、電車に乗り、東京「信濃町」などを通る時に、急に大連の「しなのまち」を思い出したという。

本が出版されたのが1978年(昭和53年)。

残念ながら作者の川崎忠昭さんは、その翌年の昭和49年に亡くなられたようだ。

まさに「おとうさんの絵本」なのかもしれない。

久々に感動した本であった。

中の絵や詩は複製、転写などができないため、見たい方は本を買い求めていただくしかないが、なかなか古本で捜してみたが、出ていなかった。

以前の販売記録では定価5800円の本に、倍以上の値段が付いていた。

私も、本を開けて、一気に全部読んでしまった。

とても役に立った。

戦争を知らない現在の人達にも是非手にとって見てもらいたい本だ。

日露戦争で日本が勝利して、大連はロシアから日本の統治下に入った。

そして、太平洋戦争前には大勢の日本人が中国人とともに暮らしていた。

そんな暮らしの様子がよくわかる。

終戦によりロシア軍が町に入ってきた時の様子も・・・。

うん。なかなかよい本にめぐり合えた。・・・・・・

作者の川崎忠昭さんの奥様は、和洋女子大学名誉教授で国文学者の「川崎キヌ子」さん。

時々、この本の原画展などが行われているようだ。

おとうさんの絵本 「大連のうた」という本である。

本はハードカバーの上製本にボックスの紙カバーに入っていた。

このボックスカバーは薄汚れて、かなりボロボロだ。

しかし、中身は全く読まれた形跡もないほどきれいなままである。

妻の父(私の義父)は、大連、満州国で終戦時に旧ソ連の捕虜になり、シベリア抑留となり、日本に帰れたのは最後の頃の昭和25年頃となったと聞いている。

帰国後に妻が生まれた事になる。

義父から大連の話しは時々聞いていたらしく、本のタイトルをみて衝動的に買い求めたという。

私を含め、妻もこのシベリア抑留の頃の話は、義父は殆んど話したがらず、詳しいことは聞いていない。

昭和20年8月の日本の敗戦により約60万人の日本兵が本国へ帰れず、シベリアに連れて行かれて長い年月過酷な労働をさせられたこのソ連(ロシア)の非人道的な扱いにより、抑留者の約1割(約6万人)が現地で亡くなったと言う。

また、ソ連共産党の思想的な強制も受け、共産主義に変わった(変えられた)人間も多くいたという。

さて、この絵本は、昭和7年に大連で生れて、戦後の15歳のときまで、大連で育った「川崎忠昭」さんが、当時を思い出して、町の行事や子供時代の記憶を頼りに、30点ほどの絵を描いて、それに当時の様子を詩(文章)に書いて添えられている。

まさに子供時代を過ごして作者の感性が生き生きとよみがえってくる。

これも、きっかけは自分の子供のために残そうと考えて描かれた本だという。

日本に帰り、電車に乗り、東京「信濃町」などを通る時に、急に大連の「しなのまち」を思い出したという。

本が出版されたのが1978年(昭和53年)。

残念ながら作者の川崎忠昭さんは、その翌年の昭和49年に亡くなられたようだ。

まさに「おとうさんの絵本」なのかもしれない。

久々に感動した本であった。

中の絵や詩は複製、転写などができないため、見たい方は本を買い求めていただくしかないが、なかなか古本で捜してみたが、出ていなかった。

以前の販売記録では定価5800円の本に、倍以上の値段が付いていた。

私も、本を開けて、一気に全部読んでしまった。

とても役に立った。

戦争を知らない現在の人達にも是非手にとって見てもらいたい本だ。

日露戦争で日本が勝利して、大連はロシアから日本の統治下に入った。

そして、太平洋戦争前には大勢の日本人が中国人とともに暮らしていた。

そんな暮らしの様子がよくわかる。

終戦によりロシア軍が町に入ってきた時の様子も・・・。

うん。なかなかよい本にめぐり合えた。・・・・・・

作者の川崎忠昭さんの奥様は、和洋女子大学名誉教授で国文学者の「川崎キヌ子」さん。

時々、この本の原画展などが行われているようだ。

高齢者講習

70歳を過ぎてから始めての運転免許の更新がもう直ぐある。

70歳~74歳の間の免許更新時には、高齢者講習を受けていなければならないという。

免許更新は誕生日の1ヵ月後までが有効期限だが、その期限の半年前くらいになると、この高齢者講習の案内はがきが届く。

葉書には講習受講場所(主に自動車教習所)一覧が電話番号と共に記載されており、受け取ってすぐ近くの教習所に電話して、予約を取った。

一番早い予約日が今週水曜日であったので出かけて、講習を受けてきた。

年齢は毎年必ず1歳年取るわけだから、まだ先と思っていても必ず順番にこのときはやってくる。

もちろん、そんな経験も受けたものでなければわからないので、これも少し記録として残しておく事にした。

まあ、ただこの75歳未満の講習には試験はなく、受ければみな終了証がもらえる。

1)免許更新期限の半年前くらい(正確には190日前頃だという)に、講習の案内葉書が届く。

2)そこに書かれている教習所などの中から好きな場所を選んで、講習日の予約を入れる。

(私は電話して、一番早い日を選んだが、電話した約2ヵ月後でした)

電話で聞かれた事は、自分の運転している車はオートマですか? です。

教習所での運転があるので、この時に使う車がオートマだけのようです。(免許の種類とは関係なし)

マニュアル車については確認しませんでしたが、別な時間などを指定されるのかもしれません。

マニュアル車しか乗れない人もいますから・・・。

まあヨーロッパなどではマニュアル車の方がいまだに多いでしょう。

3)講習場所は一番近くの自動車教習所(石岡自動車学校)です。

(恐らく他の場所も似たような流れかとも思いますが、設備などの関係も違うので、多少やり方も違うでしょう。ここはあくまでも、私の体験です)

4)予約時間は13:10でした。このため、13時少し前に教習所の駐車場に自分の車を止めて、教習所の受付に行くと、すでに受付は始まっていました。ただし、13時10分の予約でしたが、講習開始は13時30分からでした。

このため、予約時間を少し過ぎても十分間に合います。あまり早く行く必要はありません。

受付で、講習葉書、免許証、講習費用(5100円)を出し、向こうが提示した書面(1枚)に自分の名前を書いて、免許証は少し預ける形に・・・。

大型封筒に入った今日の講習用テキストが入った書類を受け取り、そのまま、13時30分まで近くの待合室で待機(コロナ対応のため、スペースを開けて座ります)。ここは一般の自動車免許講習の生徒も混ざっていました。

5)講習開始時間になると、講習の係りの人が、講習場所(受付などの建物の手前に建っているプレハブ教室へ案内されました。

6)座る場所が既に指定されていて、一緒に講習を受ける人は全部で12人でした。

講習のはじめに、預けていた免許証は返してくれました。

7)講習内容2組に分かれて、1組はビデオやテキストで法規の改正箇所や、高齢者の注意点などの受講(約30分)、

もう一組は、動体視力の測定と視野範囲の測定が行われました。

これも測定したというだけで、特に問題も無く、こうして測定するのだと興味を覚えたくらい。

右目も左目も視野が90度以上あって、両方で180度以上見えたが・・・見えすぎか・・・なんて。

(目玉を動かさずに・・・というが、動いてしまったか??)

8)次は自動車練習コースでの実技講習。一人10~15分くらい。

3台ほどの教習所の自動車で実施していたので、意外に早く順番も来た。

実施内容は、教官が言う通りに、その先の何番を曲がって・・・などとぐるぐると運転させられました。

特別な項目としては、S字クランク、バックでの車庫入れなど一通り・・・

高齢者特有の講習として、縁石の手前で車を止め、アクセルを踏んで縁石(その先は芝生の高台)に乗り上げてすぐに車を止めるというのがあります。

あまり縁石が高くないので、少しアクセルを踏んだだけでも乗りあがってしまいました。このため、もっと思い切りアクセルを踏んで・・・などといわれてやり直し。

次はかなりアクセルを踏んで、直ぐにブレーキを踏みました。

教官からは「かなり反応はいいね」との評価。

でも経験が私もあるのですが、疲れてくると無意識のうちに踏み間違いって起こるのだと思います。

この反応が遅いと駐車場でお店に突っ込んだりしてしまいますね。気をつけたいですね。

踏み間違い防止の装置に対する補助金制度などがある事などの説明もありました。(今年度はもう終わりで、来年度もまた行われるだろうとのこと)

これで講習は終わりです。少し注意されたこともありましたが、減点はありませんので、落ちることはありません。

全員が実技の講習が終わってから、また集められて、講習完了の証明書を受け取って、解散でした。

講習開始から2時間はかかりました。思ったより遅くなった気がします。

用事がある人は終り時間には、少し余裕を見ておく方が良いと思います。

75歳以上になれば今度は認知症の試験があります。

こちらは試験ですので、落ちる事もあるようですが、何度か更新期間内に受けなおす事もできるようです。

まだ、これはもう少し先ですね。免許の更新期間が3年となりました。次回は3年後です。

参考になる人もいるかもしれませんので、記載しておきました。

70歳~74歳の間の免許更新時には、高齢者講習を受けていなければならないという。

免許更新は誕生日の1ヵ月後までが有効期限だが、その期限の半年前くらいになると、この高齢者講習の案内はがきが届く。

葉書には講習受講場所(主に自動車教習所)一覧が電話番号と共に記載されており、受け取ってすぐ近くの教習所に電話して、予約を取った。

一番早い予約日が今週水曜日であったので出かけて、講習を受けてきた。

年齢は毎年必ず1歳年取るわけだから、まだ先と思っていても必ず順番にこのときはやってくる。

もちろん、そんな経験も受けたものでなければわからないので、これも少し記録として残しておく事にした。

まあ、ただこの75歳未満の講習には試験はなく、受ければみな終了証がもらえる。

1)免許更新期限の半年前くらい(正確には190日前頃だという)に、講習の案内葉書が届く。

2)そこに書かれている教習所などの中から好きな場所を選んで、講習日の予約を入れる。

(私は電話して、一番早い日を選んだが、電話した約2ヵ月後でした)

電話で聞かれた事は、自分の運転している車はオートマですか? です。

教習所での運転があるので、この時に使う車がオートマだけのようです。(免許の種類とは関係なし)

マニュアル車については確認しませんでしたが、別な時間などを指定されるのかもしれません。

マニュアル車しか乗れない人もいますから・・・。

まあヨーロッパなどではマニュアル車の方がいまだに多いでしょう。

3)講習場所は一番近くの自動車教習所(石岡自動車学校)です。

(恐らく他の場所も似たような流れかとも思いますが、設備などの関係も違うので、多少やり方も違うでしょう。ここはあくまでも、私の体験です)

4)予約時間は13:10でした。このため、13時少し前に教習所の駐車場に自分の車を止めて、教習所の受付に行くと、すでに受付は始まっていました。ただし、13時10分の予約でしたが、講習開始は13時30分からでした。

このため、予約時間を少し過ぎても十分間に合います。あまり早く行く必要はありません。

受付で、講習葉書、免許証、講習費用(5100円)を出し、向こうが提示した書面(1枚)に自分の名前を書いて、免許証は少し預ける形に・・・。

大型封筒に入った今日の講習用テキストが入った書類を受け取り、そのまま、13時30分まで近くの待合室で待機(コロナ対応のため、スペースを開けて座ります)。ここは一般の自動車免許講習の生徒も混ざっていました。

5)講習開始時間になると、講習の係りの人が、講習場所(受付などの建物の手前に建っているプレハブ教室へ案内されました。

6)座る場所が既に指定されていて、一緒に講習を受ける人は全部で12人でした。

講習のはじめに、預けていた免許証は返してくれました。

7)講習内容2組に分かれて、1組はビデオやテキストで法規の改正箇所や、高齢者の注意点などの受講(約30分)、

もう一組は、動体視力の測定と視野範囲の測定が行われました。

これも測定したというだけで、特に問題も無く、こうして測定するのだと興味を覚えたくらい。

右目も左目も視野が90度以上あって、両方で180度以上見えたが・・・見えすぎか・・・なんて。

(目玉を動かさずに・・・というが、動いてしまったか??)

8)次は自動車練習コースでの実技講習。一人10~15分くらい。

3台ほどの教習所の自動車で実施していたので、意外に早く順番も来た。

実施内容は、教官が言う通りに、その先の何番を曲がって・・・などとぐるぐると運転させられました。

特別な項目としては、S字クランク、バックでの車庫入れなど一通り・・・

高齢者特有の講習として、縁石の手前で車を止め、アクセルを踏んで縁石(その先は芝生の高台)に乗り上げてすぐに車を止めるというのがあります。

あまり縁石が高くないので、少しアクセルを踏んだだけでも乗りあがってしまいました。このため、もっと思い切りアクセルを踏んで・・・などといわれてやり直し。

次はかなりアクセルを踏んで、直ぐにブレーキを踏みました。

教官からは「かなり反応はいいね」との評価。

でも経験が私もあるのですが、疲れてくると無意識のうちに踏み間違いって起こるのだと思います。

この反応が遅いと駐車場でお店に突っ込んだりしてしまいますね。気をつけたいですね。

踏み間違い防止の装置に対する補助金制度などがある事などの説明もありました。(今年度はもう終わりで、来年度もまた行われるだろうとのこと)

これで講習は終わりです。少し注意されたこともありましたが、減点はありませんので、落ちることはありません。

全員が実技の講習が終わってから、また集められて、講習完了の証明書を受け取って、解散でした。

講習開始から2時間はかかりました。思ったより遅くなった気がします。

用事がある人は終り時間には、少し余裕を見ておく方が良いと思います。

75歳以上になれば今度は認知症の試験があります。

こちらは試験ですので、落ちる事もあるようですが、何度か更新期間内に受けなおす事もできるようです。

まだ、これはもう少し先ですね。免許の更新期間が3年となりました。次回は3年後です。

参考になる人もいるかもしれませんので、記載しておきました。

庚申塔(1) 神善寺(茨城県神栖市)

前回の記事から1週間過ぎてしまいました。

やらなければいけないことが結構蓄積してしまって・・・

また、緊急事態宣言などのために、あまり出歩くこともためらわれ・・・・

さて、どうしようかなどと言ってもネタもあまりないし・・・・

ということで、今まで訪れたところにあった庚申塔の写真を集めてみようかなどと思うのです。

最初に、このきっかけとなった茨城県神栖市波崎舎利にある古刹「神善寺(じんぜんじ)」の庚申塔から始めましょう。

先日また気になって訪問して来ました。

このお寺は1056年に高野山から十六善神(四天王と十二神将の十六の神)を持ってきて、この地に創建されたという古刹。

なんといっても、寺の境内にある「大タブ」の木は樹齢千年ともいわれる大きさで、大きなこぶがあるのが特徴。

その境内の脇に、庚申塔と子安観音像(十九夜講)がそれぞれ10体から15体ほどが並べられている。

制作年月日などが彫られているものが少ないため、いつの時期のものか判別しがたいが、江戸から明治にかけてのものが多そうだ。

真ん中に置かれている庚申塔には、手前に花が飾られていた。

年号が刻まれている。

寛文十三年八月

寛文13年(1673年)は旧暦5月に京都の関白鷹司房輔(公家)屋敷から火災が起こり、市街の約1万軒が焼失した大火災が発生している。このため、その年の9月に年号を寛文から延宝に改めている。

この庚申塔はその火災のあと、年号が改まるまでの間に建てられている。

三猿の姿は描かれているが、一般に描かれる青面金剛像ではなく、菩薩像だろうか、如来像か?

お釈迦様(如来)であろうか? 頭に螺髪(らほつ)が見られる。

一般的な釈迦如来像は右手を上げて左手を下げているのだが、この像は逆だ。

どのような意味があるのか?

右手:恐れなくても良いよ(施無畏印)、左手:願いをかなえてあげるよ(与願印)・・・・かな。

仏像も少し勉強したけど、全く知識が足り無そうだ。

三猿ははっきり描かれているので、庚申塔には違いなさそうだ。

ただ、足元に邪鬼などはいない。

その向かって左側の庚申塔がなかなか格好いい。

庚申塔の守り本尊である、青面金剛(しょうめんこんごう)像が描かれているが、かなり独特な表情だ。

手は左右に3本ずつ、計6本ある。

右手に三叉戟(さんさげき)と棒、左手に法輪と羂索(けんさく)綱を持っている。

かなり独特な容姿をしているが、頭には蛇がいるようだ。

Wiki.で調べてみると、陀羅尼集経・第九に書かれている青面金剛の像容は、

『一身四手、左辺の上手は三叉を把る。下手は棒を把る。

右辺の上手は掌に一輪を拈し、下手は羂索を把る。

其の身は青色、面に大いに口を張り、狗牙は上出し、眼は赤きこと血の如く、面に三眼あり、頂に髑髏を戴き、頭髪は竪に聳え、火焔の色の如し。

頂に大蛇を纏い、両膊に各、倒に懸ける一龍有り。

竜頭は相向う。其の像、腰に二大赤蛇を纏う。

両脚腕上に亦大赤蛇を纏い、把る所の棒状も亦大蛇を纏う。

虎皮を胯に縵す。髑髏の瓔珞、像の両脚下に各、一鬼を安ず。

其の像の左右両辺に各、当に一青衣の童子作るべし。

髪髻両角、手に香炉を執り、其の像の右辺に、二薬叉を作る。

一は赤、一は黄、刀を執り索を執る。其の像の左辺に二薬叉を作る。

一は白、一は黒。銷を執り、叉を執る。形像並びに皆甚だ怖畏すべし、云々』

なるほど、これに近い姿なのかもしれない。

足元には邪鬼を踏みつけている。その下にはやはり三猿がいる。

今、ここまで、中央に並んだ2つの庚申塔を紹介した。

その右側にも青面金剛が描かれた庚申塔が並んでいたので、写真のみ紹介しておこう。

やらなければいけないことが結構蓄積してしまって・・・

また、緊急事態宣言などのために、あまり出歩くこともためらわれ・・・・

さて、どうしようかなどと言ってもネタもあまりないし・・・・

ということで、今まで訪れたところにあった庚申塔の写真を集めてみようかなどと思うのです。

最初に、このきっかけとなった茨城県神栖市波崎舎利にある古刹「神善寺(じんぜんじ)」の庚申塔から始めましょう。

先日また気になって訪問して来ました。

このお寺は1056年に高野山から十六善神(四天王と十二神将の十六の神)を持ってきて、この地に創建されたという古刹。

なんといっても、寺の境内にある「大タブ」の木は樹齢千年ともいわれる大きさで、大きなこぶがあるのが特徴。

その境内の脇に、庚申塔と子安観音像(十九夜講)がそれぞれ10体から15体ほどが並べられている。

制作年月日などが彫られているものが少ないため、いつの時期のものか判別しがたいが、江戸から明治にかけてのものが多そうだ。

真ん中に置かれている庚申塔には、手前に花が飾られていた。

年号が刻まれている。

寛文十三年八月

寛文13年(1673年)は旧暦5月に京都の関白鷹司房輔(公家)屋敷から火災が起こり、市街の約1万軒が焼失した大火災が発生している。このため、その年の9月に年号を寛文から延宝に改めている。

この庚申塔はその火災のあと、年号が改まるまでの間に建てられている。

三猿の姿は描かれているが、一般に描かれる青面金剛像ではなく、菩薩像だろうか、如来像か?

お釈迦様(如来)であろうか? 頭に螺髪(らほつ)が見られる。

一般的な釈迦如来像は右手を上げて左手を下げているのだが、この像は逆だ。

どのような意味があるのか?

右手:恐れなくても良いよ(施無畏印)、左手:願いをかなえてあげるよ(与願印)・・・・かな。

仏像も少し勉強したけど、全く知識が足り無そうだ。

三猿ははっきり描かれているので、庚申塔には違いなさそうだ。

ただ、足元に邪鬼などはいない。

その向かって左側の庚申塔がなかなか格好いい。

庚申塔の守り本尊である、青面金剛(しょうめんこんごう)像が描かれているが、かなり独特な表情だ。

手は左右に3本ずつ、計6本ある。

右手に三叉戟(さんさげき)と棒、左手に法輪と羂索(けんさく)綱を持っている。

かなり独特な容姿をしているが、頭には蛇がいるようだ。

Wiki.で調べてみると、陀羅尼集経・第九に書かれている青面金剛の像容は、

『一身四手、左辺の上手は三叉を把る。下手は棒を把る。

右辺の上手は掌に一輪を拈し、下手は羂索を把る。

其の身は青色、面に大いに口を張り、狗牙は上出し、眼は赤きこと血の如く、面に三眼あり、頂に髑髏を戴き、頭髪は竪に聳え、火焔の色の如し。

頂に大蛇を纏い、両膊に各、倒に懸ける一龍有り。

竜頭は相向う。其の像、腰に二大赤蛇を纏う。

両脚腕上に亦大赤蛇を纏い、把る所の棒状も亦大蛇を纏う。

虎皮を胯に縵す。髑髏の瓔珞、像の両脚下に各、一鬼を安ず。

其の像の左右両辺に各、当に一青衣の童子作るべし。

髪髻両角、手に香炉を執り、其の像の右辺に、二薬叉を作る。

一は赤、一は黄、刀を執り索を執る。其の像の左辺に二薬叉を作る。

一は白、一は黒。銷を執り、叉を執る。形像並びに皆甚だ怖畏すべし、云々』

なるほど、これに近い姿なのかもしれない。

足元には邪鬼を踏みつけている。その下にはやはり三猿がいる。

今、ここまで、中央に並んだ2つの庚申塔を紹介した。

その右側にも青面金剛が描かれた庚申塔が並んでいたので、写真のみ紹介しておこう。

庚申塔(2) 毘沙門堂(茨城県稲敷市浮島)

今回は私が初めてこの青面金剛像と三猿が彫られた庚申塔を目にしたものを紹介します。

今から9年前の2012年1月に昔霞ヶ浦に浮かぶ島であったと言われている「浮島」を散策していた時です。

ブログで近隣の寺や神社などを訪ね歩くことを始めたから1年以上経過した後ですから、かなり珍しかったのです。

陸平貝塚や広畑貝塚などをみて、浮島地区を散策していた時に見つけた古びたお寺(お堂)があり、境内を調べていてこの像を見つけました。

もちろん今ではそれからいくつも見て来ているのでそれほど驚くこともないのですが、初めて見た時は何が表現されているのかわからずにただ驚くだけでした。

一般的な青面金剛像と足元に邪鬼、その下に見ざる、言わざる、聞かざるの三猿が描かれています。

そして、この塔の隣りには「新四国八十八霊場 第六十番」 の碑と回国記念(六十六部)石碑などが並んでいました。

有名な場所でもないのですが、不思議な場所でした。

私にとっては最初に見た庚申塔でしたので思い出深いものになりました。

今から9年前の2012年1月に昔霞ヶ浦に浮かぶ島であったと言われている「浮島」を散策していた時です。

ブログで近隣の寺や神社などを訪ね歩くことを始めたから1年以上経過した後ですから、かなり珍しかったのです。

陸平貝塚や広畑貝塚などをみて、浮島地区を散策していた時に見つけた古びたお寺(お堂)があり、境内を調べていてこの像を見つけました。

もちろん今ではそれからいくつも見て来ているのでそれほど驚くこともないのですが、初めて見た時は何が表現されているのかわからずにただ驚くだけでした。

一般的な青面金剛像と足元に邪鬼、その下に見ざる、言わざる、聞かざるの三猿が描かれています。

そして、この塔の隣りには「新四国八十八霊場 第六十番」 の碑と回国記念(六十六部)石碑などが並んでいました。

有名な場所でもないのですが、不思議な場所でした。

私にとっては最初に見た庚申塔でしたので思い出深いものになりました。