熱田神社の狛犬(潮来市築地)

潮来市の少し北部に築地という場所があり、ここに熱田神社という古い神社があります。

ヤマトタケルと30人の勇敢な勇者を祀っているという。

ここに大正9年に製作された狛犬が鎮座している。

なかなか格好がいい。

こちらが口を開けた阿型。

どこかニタニタ笑っているような表情だ。

こちらが口を閉じた吽(うん)型

今にもとびかかりそうだ。

この熱田神社は位置的には、とても気になるところにある。

大和民族の多氏(大氏)が、霞ケ浦を渡って潮来(板久)に攻め入った。

そして大生郷(おおうごう)へ進出してそこを自分たちのすみかにした。

この熱田神社にはヤマトタケルとその進出してきたときに大きな功績があった30人の勇者をまつっているという。

地名は築地と書いて「ついじ」と読む。

この名前は功績のあった土地を崇めて「都恵地」と言ったのが、いつの間にか「築地」となったという。

本当のところはわからないが、地形的には高台なので東京の築地のような埋め立てられた土地というのとは異なるだろう。

地図に気になる地名にマルをつけた。

熱田神社の隣りにむかし津知村の第二小学校があった。

水郷潮来のすぐ東に津知村役場があった。

今この津知村役場跡の隣りに二十三夜尊を祀る神社があり、その境内に江戸末期の旧延方郷校の「孔子聖堂」が移されている。

またその隣には、源頼朝が鹿島神宮に戦勝祈願の為に「祈願文」を書いたとされるが、その時に使った硯(すずり)を奉納したという「硯宮(すずりのみや)神社」がある。

この辻から北の大生へ伸びる道は古代の道なのだろう。

辻(つじ)は辻=津知 で通りの港への分かれ道で「津(船着き場)、港)」を知る場所でもあった。

また「古高」(ふったか)なども興味深い地名だ。

潮来・辻と大生を結ぶ道があるが、ここを国道50号線が横切ることになった。

それがちょうどこの熱田神社のところと重なった。

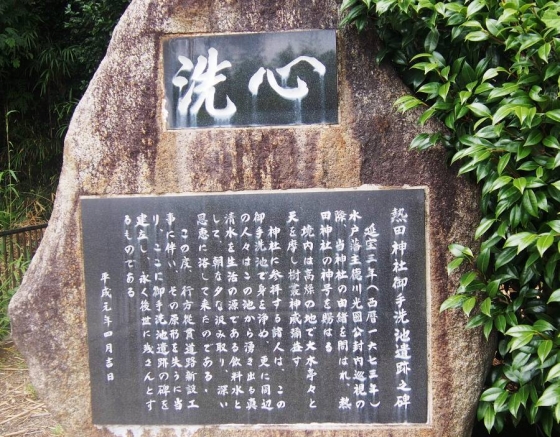

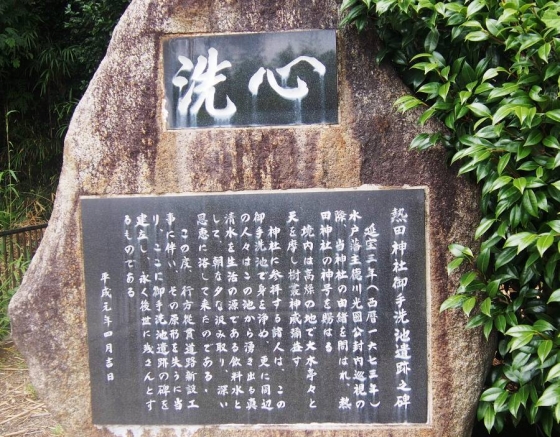

そして立体交差にはなったが、熱田神社の湧水があった「御手洗池」をつぶしてしまうことになった。

そして今はその跡を後世に残すために記念碑と小さな鳥居や、御手洗池、祠などが置かれている。

ヤマトタケルと30人の勇敢な勇者を祀っているという。

ここに大正9年に製作された狛犬が鎮座している。

なかなか格好がいい。

こちらが口を開けた阿型。

どこかニタニタ笑っているような表情だ。

こちらが口を閉じた吽(うん)型

今にもとびかかりそうだ。

この熱田神社は位置的には、とても気になるところにある。

大和民族の多氏(大氏)が、霞ケ浦を渡って潮来(板久)に攻め入った。

そして大生郷(おおうごう)へ進出してそこを自分たちのすみかにした。

この熱田神社にはヤマトタケルとその進出してきたときに大きな功績があった30人の勇者をまつっているという。

地名は築地と書いて「ついじ」と読む。

この名前は功績のあった土地を崇めて「都恵地」と言ったのが、いつの間にか「築地」となったという。

本当のところはわからないが、地形的には高台なので東京の築地のような埋め立てられた土地というのとは異なるだろう。

地図に気になる地名にマルをつけた。

熱田神社の隣りにむかし津知村の第二小学校があった。

水郷潮来のすぐ東に津知村役場があった。

今この津知村役場跡の隣りに二十三夜尊を祀る神社があり、その境内に江戸末期の旧延方郷校の「孔子聖堂」が移されている。

またその隣には、源頼朝が鹿島神宮に戦勝祈願の為に「祈願文」を書いたとされるが、その時に使った硯(すずり)を奉納したという「硯宮(すずりのみや)神社」がある。

この辻から北の大生へ伸びる道は古代の道なのだろう。

辻(つじ)は辻=津知 で通りの港への分かれ道で「津(船着き場)、港)」を知る場所でもあった。

また「古高」(ふったか)なども興味深い地名だ。

潮来・辻と大生を結ぶ道があるが、ここを国道50号線が横切ることになった。

それがちょうどこの熱田神社のところと重なった。

そして立体交差にはなったが、熱田神社の湧水があった「御手洗池」をつぶしてしまうことになった。

そして今はその跡を後世に残すために記念碑と小さな鳥居や、御手洗池、祠などが置かれている。

百里神社

先日風の会の集まりで、会員の方から「百里神社がきれいになっています」と聞いた。

「百里神社??」

私はこの神社を知らなかった。

どうも趣味の違いからか私の訪れる神社とは少し趣が違いそうだが、昨日銚子に行く時に少し回り道をして見に行ってきた。

茨城空港の手前を少し北に入った信号の東側だ。

あまりまわりに何も無いところだが、この神社の前には建物もあり、百里基地ができたときにこちらに百里ヶ原海軍飛行場の正門があったという。

その海軍飛行場の人達の鎮守の神社として建てられたようだ。

以前の写真を見ると参道の両側に木がうっそうと生えている。

それが木が切り倒され、明るくなっていた。

それにしてもこの鳥居は??

こんな鳥居は見たことがない。

身長が180cmくらいあれば頭がつっかえそうだ。

拝殿といってもコンクリートの物置小屋のような建物だ。

現在ここは小川(小美玉市)の総鎮守である素鵞(そが)神社が管理している。

調べると素鵞神社ではこの神社のご朱印を発行している。

百里のジェット機が絵柄に入ったご朱印でご朱印マニアでは人気がありそうだ。

私は一切ご朱印は興味がない。

でもこれもここに書かれているように神社の再建費用の一部に当てられそうだから、興味顔ありの方は是非!(500円?)

「百里神社??」

私はこの神社を知らなかった。

どうも趣味の違いからか私の訪れる神社とは少し趣が違いそうだが、昨日銚子に行く時に少し回り道をして見に行ってきた。

茨城空港の手前を少し北に入った信号の東側だ。

あまりまわりに何も無いところだが、この神社の前には建物もあり、百里基地ができたときにこちらに百里ヶ原海軍飛行場の正門があったという。

その海軍飛行場の人達の鎮守の神社として建てられたようだ。

以前の写真を見ると参道の両側に木がうっそうと生えている。

それが木が切り倒され、明るくなっていた。

それにしてもこの鳥居は??

こんな鳥居は見たことがない。

身長が180cmくらいあれば頭がつっかえそうだ。

拝殿といってもコンクリートの物置小屋のような建物だ。

現在ここは小川(小美玉市)の総鎮守である素鵞(そが)神社が管理している。

調べると素鵞神社ではこの神社のご朱印を発行している。

百里のジェット機が絵柄に入ったご朱印でご朱印マニアでは人気がありそうだ。

私は一切ご朱印は興味がない。

でもこれもここに書かれているように神社の再建費用の一部に当てられそうだから、興味顔ありの方は是非!(500円?)

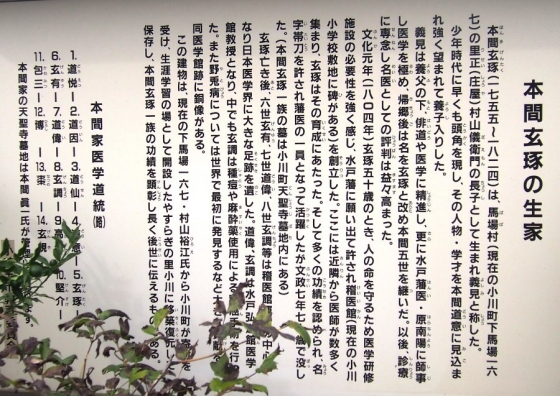

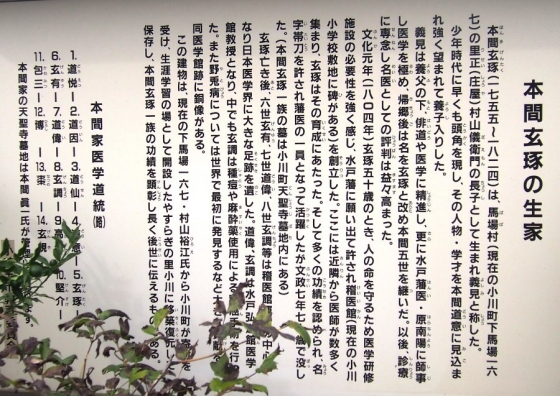

本間玄琢の生家

小美玉市の旧小川町は江戸時代に水戸藩の領地であった。

そして、ここには水戸藩で最初の郷校(医学専門校)「稽医館(けいいかん)」が作られた。

この郷校は実質的な医学の専門所として画期的な学校で、多くの成果を上げた。

この郷校の設置を積極的に水戸藩に働きかけたのが「本間玄琢」であった。

潮来の街を散策していると芭蕉の友人として医者の本間道悦という医者の名前が出てくる。

本間道悦は松尾芭蕉に「医術免許状」を書き与えたと伝えられ、江戸で医師になり、潮来に来て「自準亭」という診療所を開いていた。墓が長国寺にある。

本間道悦の生い立ちを見てみると、(大和国)大垣藩の武士の三男に生まれ、島原の乱で負傷して足がびっこになった。

そのため、武士をあきらめて医者を目指した。江戸で医者を開業して評判を得ていたというが、この時に松尾芭蕉と親交があったという。

道悦は芭蕉から俳諧を習い、逆に芭蕉に医術、薬草知識などを教えたようだ。

その本間道悦が潮来に隠居してこちらで診療所を開いていた。

しかし道悦には子供がなく、2代「本間道因」は芭蕉の俳人門下からの養子で、3代「本間道仙」は陸奥国の人で医術を伝授されて本間家に入った。4代「本間道意」は道仙の実子で医者を継いだ。

そしてはっきりしないが、この4代の時から小川に移ったようだ。

小川と潮来は共に水戸藩であり、陸路というよりは霞ケ浦の舟(水運)では非常に近く往来も容易だった。

しかし5代の「本間玄琢」は特に優れた人物といわれるが、この本間玄琢も養子であった。

生まれはこの小川町下馬場の庄屋(村山家)の長子であったが、頭がよく、本間家に乞われて養子となった人物だ。

こうして本間家の家系を見ていくとすぐれた人物が養子となり、医術の進歩に貢献していった姿が見て取れる。

この本間家があったから水戸藩は最初の郷校としてこの小川に医学専門校として「稽医館(けいいかん)」ができたのだ。

こうしてみていかないとこの学校の沿革や業績も聞いても、読んでも、おそらく頭の記憶に残っていかないのだろうと思う。

ここで紹介するのはこの本間玄琢が生まれた生家(村山家)の家だ。

ここは玄琢が医者をしていた家ではないと思うが、江戸時代ころの家が残されていて、これを市(小川町)が譲り受けて「やすらぎの里」という施設に移築したものだという。

現在は生涯学習の場として開放しているようだ。

中のかまどの部屋では火がたかれ、煙が上から抜けていく。

その裏庭にはたくさんの野草が植えられ、説明が付されていた。

幕末に水戸で活躍した医師「本間玄調」はこの本間家の人物で、シーボルトなどにも学び、全身麻酔の外科手術なども行っている。 天下の名医などとも言われているという。

そして、ここには水戸藩で最初の郷校(医学専門校)「稽医館(けいいかん)」が作られた。

この郷校は実質的な医学の専門所として画期的な学校で、多くの成果を上げた。

この郷校の設置を積極的に水戸藩に働きかけたのが「本間玄琢」であった。

潮来の街を散策していると芭蕉の友人として医者の本間道悦という医者の名前が出てくる。

本間道悦は松尾芭蕉に「医術免許状」を書き与えたと伝えられ、江戸で医師になり、潮来に来て「自準亭」という診療所を開いていた。墓が長国寺にある。

本間道悦の生い立ちを見てみると、(大和国)大垣藩の武士の三男に生まれ、島原の乱で負傷して足がびっこになった。

そのため、武士をあきらめて医者を目指した。江戸で医者を開業して評判を得ていたというが、この時に松尾芭蕉と親交があったという。

道悦は芭蕉から俳諧を習い、逆に芭蕉に医術、薬草知識などを教えたようだ。

その本間道悦が潮来に隠居してこちらで診療所を開いていた。

しかし道悦には子供がなく、2代「本間道因」は芭蕉の俳人門下からの養子で、3代「本間道仙」は陸奥国の人で医術を伝授されて本間家に入った。4代「本間道意」は道仙の実子で医者を継いだ。

そしてはっきりしないが、この4代の時から小川に移ったようだ。

小川と潮来は共に水戸藩であり、陸路というよりは霞ケ浦の舟(水運)では非常に近く往来も容易だった。

しかし5代の「本間玄琢」は特に優れた人物といわれるが、この本間玄琢も養子であった。

生まれはこの小川町下馬場の庄屋(村山家)の長子であったが、頭がよく、本間家に乞われて養子となった人物だ。

こうして本間家の家系を見ていくとすぐれた人物が養子となり、医術の進歩に貢献していった姿が見て取れる。

この本間家があったから水戸藩は最初の郷校としてこの小川に医学専門校として「稽医館(けいいかん)」ができたのだ。

こうしてみていかないとこの学校の沿革や業績も聞いても、読んでも、おそらく頭の記憶に残っていかないのだろうと思う。

ここで紹介するのはこの本間玄琢が生まれた生家(村山家)の家だ。

ここは玄琢が医者をしていた家ではないと思うが、江戸時代ころの家が残されていて、これを市(小川町)が譲り受けて「やすらぎの里」という施設に移築したものだという。

現在は生涯学習の場として開放しているようだ。

中のかまどの部屋では火がたかれ、煙が上から抜けていく。

その裏庭にはたくさんの野草が植えられ、説明が付されていた。

幕末に水戸で活躍した医師「本間玄調」はこの本間家の人物で、シーボルトなどにも学び、全身麻酔の外科手術なども行っている。 天下の名医などとも言われているという。

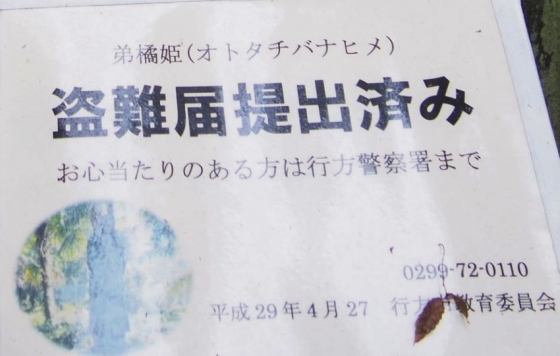

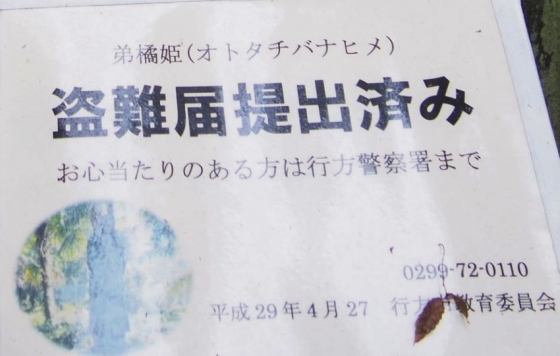

弟橘姫の像が盗難?

先日茨城空港のほうから霞ヶ浦に向かって羽生(行方市)の郵便局への道を久しぶりに車で走りました。

湖岸沿いの国道355号線に出て銚子の方に向かうためです。

この道は茨城空港が出来る前から何度か通っています。

空港が出来、道路が拡張されきれいに成りましたが、車の量はやはり少ないです。

以前に「こうして歴史は消えていく」と題して、この通り沿いにある「橘郷造神社(たちばなごうぞうじんじゃ)」を取り上げたことがあります。(記事は → こちら)

空港との連絡道路建設で神社の参道脇の木々がかなり切られてしまって、参道と道路との距離が近くなってしまったのです。

この道路建設をしていて記事にしたのが2011年12月で、最近では最後に訪れたのが2017年2月です。

参道と道路との距離は近いですが、それでも少しは参道の木も茂り、何とか守られているといった感じです。

この神社は東京湾で入水した弟橘姫(おとたちばなひめ)の笄(こうがい)が霞ヶ浦の湖畔に流れ着き、それを鳥と共に空を飛んでこの神社に運ばれたという伝説があります。

1年半ほど訪れていなかったのですが、その間に入口に設置されていたヤマトタケル伝説の「弟橘姫の像」が今年の春に盗まれてしまっていました。

話は人づてに聞いていましたが、ひどいことをする人がいるものですね。

これも隣にアクセスしやすい道路が出来てしまったせいかもしれません。

この像は鹿児島県生れの彫刻家「宮路久子」(行方市在住)さんが20年以上前に作って設置していたものです。

前に撮った写真ですが、それほど大きくはないのですが、宮路さんは、行方市などに残るヤマトタケル伝説に地に多くの像を制作して設置されています。

先日、宮路さんのお知り合いを通じて私の本「行方地方(上)常陸国風土記と行方の里」を読んでいただきたいと思い、宮路様に差し上げました。

そうしたら、宮路さまより丁寧なお手紙を頂戴しました。

その中で、これらの像はもう20~30年前に制作したもので、今はこれらの像制作には係わっておられないとのことでした。

頂いたお手紙で製法について書かれた所がありましたのでご紹介させていただきたいと思います。

「諸々の理由から、これらの銅は溶接で制作しています。初めての試みで、まず銅網で原形をつくり、銅線を低い熱で溶かしながら網を被せ、最終的には高熱で網もろとも溶かすというものでした。」

これってすごいことだと思ったのです。

銅の溶融温度は鉛、亜鉛、アルミなどの倍以上で、銀やよりも高くて金とほぼ同じの1083℃もあるのです。

合金などよりかなり高く、非常に扱いにくい金属だと思います。

確かにガスバーナーの温度はこれより高いので溶かせますが。

苦労されて作られたのだとの思いがしました。

これを盗むなどということは本当に許せませんね。

作った人の苦労を無にしないで欲しいものです。

宮路さまには、私のブログで、他の場所に設置されていた像のイメージが「常陸国風土記の記載されている内容を理解するとイメージとはあわない」などと好き勝手なことを書いていましたことを心よりお詫びいたします。

湖岸沿いの国道355号線に出て銚子の方に向かうためです。

この道は茨城空港が出来る前から何度か通っています。

空港が出来、道路が拡張されきれいに成りましたが、車の量はやはり少ないです。

以前に「こうして歴史は消えていく」と題して、この通り沿いにある「橘郷造神社(たちばなごうぞうじんじゃ)」を取り上げたことがあります。(記事は → こちら)

空港との連絡道路建設で神社の参道脇の木々がかなり切られてしまって、参道と道路との距離が近くなってしまったのです。

この道路建設をしていて記事にしたのが2011年12月で、最近では最後に訪れたのが2017年2月です。

参道と道路との距離は近いですが、それでも少しは参道の木も茂り、何とか守られているといった感じです。

この神社は東京湾で入水した弟橘姫(おとたちばなひめ)の笄(こうがい)が霞ヶ浦の湖畔に流れ着き、それを鳥と共に空を飛んでこの神社に運ばれたという伝説があります。

1年半ほど訪れていなかったのですが、その間に入口に設置されていたヤマトタケル伝説の「弟橘姫の像」が今年の春に盗まれてしまっていました。

話は人づてに聞いていましたが、ひどいことをする人がいるものですね。

これも隣にアクセスしやすい道路が出来てしまったせいかもしれません。

この像は鹿児島県生れの彫刻家「宮路久子」(行方市在住)さんが20年以上前に作って設置していたものです。

前に撮った写真ですが、それほど大きくはないのですが、宮路さんは、行方市などに残るヤマトタケル伝説に地に多くの像を制作して設置されています。

先日、宮路さんのお知り合いを通じて私の本「行方地方(上)常陸国風土記と行方の里」を読んでいただきたいと思い、宮路様に差し上げました。

そうしたら、宮路さまより丁寧なお手紙を頂戴しました。

その中で、これらの像はもう20~30年前に制作したもので、今はこれらの像制作には係わっておられないとのことでした。

頂いたお手紙で製法について書かれた所がありましたのでご紹介させていただきたいと思います。

「諸々の理由から、これらの銅は溶接で制作しています。初めての試みで、まず銅網で原形をつくり、銅線を低い熱で溶かしながら網を被せ、最終的には高熱で網もろとも溶かすというものでした。」

これってすごいことだと思ったのです。

銅の溶融温度は鉛、亜鉛、アルミなどの倍以上で、銀やよりも高くて金とほぼ同じの1083℃もあるのです。

合金などよりかなり高く、非常に扱いにくい金属だと思います。

確かにガスバーナーの温度はこれより高いので溶かせますが。

苦労されて作られたのだとの思いがしました。

これを盗むなどということは本当に許せませんね。

作った人の苦労を無にしないで欲しいものです。

宮路さまには、私のブログで、他の場所に設置されていた像のイメージが「常陸国風土記の記載されている内容を理解するとイメージとはあわない」などと好き勝手なことを書いていましたことを心よりお詫びいたします。

日吉山王神社(永山)

先日、潮来市牛堀地区にある「三熊野神社」を訪れて、この神社が香澄の郷公園近くの「日吉山王神社」付近から移されたことを知った。

今まで霞ケ浦湖岸近くの神社などを主に見てきたが、こちらの神社はあまり紹介されている記事も少なくノーマークであった。

湖岸の北側沿いを走る国道355号線潮来の方に向かって走っていくと、国道50号線(水戸-鹿島-香取-成田-千葉)と立体交差する一つ手前の信号「永山」がある。

左「かすみの郷公園」の案内があり、以前1度公園を見に行った。

運動場などがあり、周囲には何もない。道路などの整備で工事個所が数カ所あった。

このあたりが霞ケ浦の名前のもととなった「かすみの郷」なのかと少しがっかりした思いがあった。

しかし、その手前にこの神社があったのだがまるで気が付かなかった。案内板などもない。

日吉山王神社というのは茨城の方には少ないように思う。日枝神社や山王神社は関東にはかなりある。

地元近くにもある。

ただこの神社の総本山は滋賀県大津市にある「日吉大社」だという。

この大津の日吉大社が全国の日吉神社、日枝(ひえ)神社、山王神社の総本山だという。

日吉大社は大山咋神(オオヤマクイノカミ)の荒魂が祭られている。

大山咋神は大山に杭を打ち込んだ神と言われ、農耕の守護神だそうだ。

この永山の日吉山王神社の創建など何も書かれているものが現地になかった。

あったのは旧牛堀町指定の天然記念物「日吉山王神社の森」の説明看板のみ。

神社の本殿。

由緒正しき神社らしい。 出雲系神社か?

境内の木々はこのように枝を伸ばし、樹叢を形成している。

写真の拝殿まで這うように枝を伸ばしている木は「さくら」だそうだ。

桜の古木がこのように横に走っているのは見たことがない。

ご神木は大杉で、周囲3.26m、樹高25mで地上から5mのところで3つに枝分かれしているという。

右から左に書かれた神社の額。

拝殿と本殿の間の扉が開いていたので中に入り狛犬さんにご挨拶。

なかなか愛嬌のある狛犬だ。

境内にはたくさんの祠が並べられていた。

森の中に置かれていたものか?

こちらは入口鳥居の近くの境内社らしい。

柵で囲われていたが説明は無し。

この神社までは永山の信号から曲がってすぐに左側(西側)に曲がって、広い道路と並行に走る細い道を神社まで真っ直ぐ入ってきた。

家が数件と畑の中の未舗装の道を走るとこの神社の正面に出た。

恐らく昔はいろいろこのあたりも人が多く水んでいたのかもしれないが、霞ケ浦の水産業や水運で湖岸は栄えても山の上の方はあまり開けなかったのだろう。

戦国時代末期まで行方四頭の島崎氏と麻生氏の中間で争いもあったらしい。

そんなことは何も感じさせてくれない。江戸時代になると麻生は麻生藩、潮来の方は水戸藩であった。

このあたりも水戸藩なのか。

この神社に注目したわけを書くのを忘れたが、「かすみの郷」の名前の由来に遡る。

ヤマトタケルの父親である「景行天皇」が下総の国にやってきた。

恐らく亡くなったヤマトタケルの歩いた跡を探して歩いた時かも知れない。

「印波(いには)の鳥見(とりみ)の丘」に登って、香取の海(現在の霞ケ浦と印旛沼などを含む大きな内海)をながめた。

すると青く美しい海が広がり、その先は霞がかかった陸が見えた。そのためその場所を「かすみの郷」と呼ぶことにした。

またかすみの郷の洲から新治や筑波山が見えた。

そこをニイハリの洲と呼んだ。 今の天王崎あたりだ。

鳥見の丘がどこになるかはいくつか説もある。

印西市小林の鳥見(とみ)神社または栄町の一宮神社あたりがその候補地だ。

個人的には栄町の一宮神社の方がイメージには近い気がする。

いずれにせよ、今は昔の地形とはかなり違っており想像するしかないのだが、Flood Mapsという地図ソフトは便利だ。

海面の高さを好きに上げてみることができる。

私は時々シュミレーションで海面を上げて楽しんでいる。

今まで霞ケ浦湖岸近くの神社などを主に見てきたが、こちらの神社はあまり紹介されている記事も少なくノーマークであった。

湖岸の北側沿いを走る国道355号線潮来の方に向かって走っていくと、国道50号線(水戸-鹿島-香取-成田-千葉)と立体交差する一つ手前の信号「永山」がある。

左「かすみの郷公園」の案内があり、以前1度公園を見に行った。

運動場などがあり、周囲には何もない。道路などの整備で工事個所が数カ所あった。

このあたりが霞ケ浦の名前のもととなった「かすみの郷」なのかと少しがっかりした思いがあった。

しかし、その手前にこの神社があったのだがまるで気が付かなかった。案内板などもない。

日吉山王神社というのは茨城の方には少ないように思う。日枝神社や山王神社は関東にはかなりある。

地元近くにもある。

ただこの神社の総本山は滋賀県大津市にある「日吉大社」だという。

この大津の日吉大社が全国の日吉神社、日枝(ひえ)神社、山王神社の総本山だという。

日吉大社は大山咋神(オオヤマクイノカミ)の荒魂が祭られている。

大山咋神は大山に杭を打ち込んだ神と言われ、農耕の守護神だそうだ。

この永山の日吉山王神社の創建など何も書かれているものが現地になかった。

あったのは旧牛堀町指定の天然記念物「日吉山王神社の森」の説明看板のみ。

神社の本殿。

由緒正しき神社らしい。 出雲系神社か?

境内の木々はこのように枝を伸ばし、樹叢を形成している。

写真の拝殿まで這うように枝を伸ばしている木は「さくら」だそうだ。

桜の古木がこのように横に走っているのは見たことがない。

ご神木は大杉で、周囲3.26m、樹高25mで地上から5mのところで3つに枝分かれしているという。

右から左に書かれた神社の額。

拝殿と本殿の間の扉が開いていたので中に入り狛犬さんにご挨拶。

なかなか愛嬌のある狛犬だ。

境内にはたくさんの祠が並べられていた。

森の中に置かれていたものか?

こちらは入口鳥居の近くの境内社らしい。

柵で囲われていたが説明は無し。

この神社までは永山の信号から曲がってすぐに左側(西側)に曲がって、広い道路と並行に走る細い道を神社まで真っ直ぐ入ってきた。

家が数件と畑の中の未舗装の道を走るとこの神社の正面に出た。

恐らく昔はいろいろこのあたりも人が多く水んでいたのかもしれないが、霞ケ浦の水産業や水運で湖岸は栄えても山の上の方はあまり開けなかったのだろう。

戦国時代末期まで行方四頭の島崎氏と麻生氏の中間で争いもあったらしい。

そんなことは何も感じさせてくれない。江戸時代になると麻生は麻生藩、潮来の方は水戸藩であった。

このあたりも水戸藩なのか。

この神社に注目したわけを書くのを忘れたが、「かすみの郷」の名前の由来に遡る。

ヤマトタケルの父親である「景行天皇」が下総の国にやってきた。

恐らく亡くなったヤマトタケルの歩いた跡を探して歩いた時かも知れない。

「印波(いには)の鳥見(とりみ)の丘」に登って、香取の海(現在の霞ケ浦と印旛沼などを含む大きな内海)をながめた。

すると青く美しい海が広がり、その先は霞がかかった陸が見えた。そのためその場所を「かすみの郷」と呼ぶことにした。

またかすみの郷の洲から新治や筑波山が見えた。

そこをニイハリの洲と呼んだ。 今の天王崎あたりだ。

鳥見の丘がどこになるかはいくつか説もある。

印西市小林の鳥見(とみ)神社または栄町の一宮神社あたりがその候補地だ。

個人的には栄町の一宮神社の方がイメージには近い気がする。

いずれにせよ、今は昔の地形とはかなり違っており想像するしかないのだが、Flood Mapsという地図ソフトは便利だ。

海面の高さを好きに上げてみることができる。

私は時々シュミレーションで海面を上げて楽しんでいる。

景行天皇は東国に来たのか?

常陸国風土記を紐解いていると景行天皇が東国にやってきた事が数カ所に書かれている。

景行天皇は第12代天皇で、ヤマトタケルの父と言った方がわかりやすい。

しかし実在したのかどうかも分からない。

日本書紀によれば西暦71年から西暦130年の60年間在位したことになり、生まれたのは紀元前13年であるので、143歳まで生きたことになる。

また古事記には子供の数も80人いたとされ、奥さんの数も30人以上です。

また身の丈も一丈二寸(約2m)位の大男と書かれている。

各地の風土記などの記録や日本書紀によれば、景行天皇は息子のヤマトタケル(日本武尊)を東国に派遣し、自らは九州に遠征してそこの熊襲(くまそ)や土蜘蛛を征伐したとされる。

しかし、この時代はというと卑弥呼のいた邪馬台国の後である。

中国三国志(魏志倭人伝)が書かれたのは3世紀末頃であり、邪馬台国は西暦238年から247年頃の出来事だ。

では実際に景行天皇が実在したとするといつごろの時代になるかというと、恐らく西暦350年~380年頃になりそうです。

息子のヤマトタケルは東国を平定して伊勢に戻り亡くなったとされるが、常陸国風土記では、この死を悼み景行天皇は常陸国にも息子ヤマトタケルがたどった後を偲んで訪れます。

数カ所にしか出てきませんが、その跡を少したどってみたくなりました。

次の地図は昔の地形を再現するために「FloodMaps」という地図ソフトで海面の高さを+5mとしたものに風土記に記載された場所を記入したものです。

まず千葉県側ですが、船橋や市川(上総国国府)の方から印旛沼近くの栄町あたりにきて「鳥見の丘」に上り、そこからかすみがたなびく先に陸をながめます。

そしてこのかすみがたなびく陸を「霞の郷」と呼ぶようになります。

この鳥見の丘の候補地を2か所記載しました。

「印西市小林の鳥見神社」と「栄町の一之宮神社」です。

その後どこへ行ったのでしょうか。

常陸国風土記の信太郡のところに、「大足日子(おほたらしひこ)の天皇(景行天皇)が浮島の帳の宮に行幸されたときに、飲み水に困った。そこで占部をして占ひをさせて、井戸を掘らしめた。その井戸は、今も雄栗(をぐり)の村にある。

と書かれています。

この雄栗の村は現在の陸平(おかだいら)貝塚あたりだと考えられており、この井戸が「ぶくぶく水」といわれる湧水だとされます。

この景行天皇が滞在したという浮島の帳(とばり)の宮については風土記の本文には残されてなく、逸文として残されたものがあります。

浮島の通りから少し高台になったところに「景行天皇行在所(あんざいしょ)跡」(お伊勢の台)という碑が立っています。

それによると、

この行宮に三十日(みそか)滞在したとあり、この島にいる「賀久賀鳥(かくがどり)」のさえずる声が可愛らしかったので伊賀理命を遣わして網を張ってこの鳥を捕まえさせたといいます。

そして、この鳥を捕まえた伊賀理命に「鳥取」という名前を与えたとされています。

常陸国風土記には景行天王は「大足日子(おほたらしひこ)の天皇」と表記され、日本武尊(ヤマトタケル)は「倭武 の天皇」と表記されています。

倭武 の天皇についてはたくさん出てくるのですが、大足日子の天皇については上記の2か所(鳥見の丘と浮島)だけです。

ヤマトタケルは想像の英雄とすると、その父景行天皇も架空の人物であるかもしれません。

でもなぜ東国の風土記の中にあえて2か所に名前を入れたのには何か意図があったのかもしれません。

まあ、風土記が書かれたのは景行天皇の時代からは350年ほど後になりますし、古事記や日本書紀などの神話成立とほぼ同じ時期ですので、この神話の影響は多分に受けているでしょう。

景行天皇は第12代天皇で、ヤマトタケルの父と言った方がわかりやすい。

しかし実在したのかどうかも分からない。

日本書紀によれば西暦71年から西暦130年の60年間在位したことになり、生まれたのは紀元前13年であるので、143歳まで生きたことになる。

また古事記には子供の数も80人いたとされ、奥さんの数も30人以上です。

また身の丈も一丈二寸(約2m)位の大男と書かれている。

各地の風土記などの記録や日本書紀によれば、景行天皇は息子のヤマトタケル(日本武尊)を東国に派遣し、自らは九州に遠征してそこの熊襲(くまそ)や土蜘蛛を征伐したとされる。

しかし、この時代はというと卑弥呼のいた邪馬台国の後である。

中国三国志(魏志倭人伝)が書かれたのは3世紀末頃であり、邪馬台国は西暦238年から247年頃の出来事だ。

では実際に景行天皇が実在したとするといつごろの時代になるかというと、恐らく西暦350年~380年頃になりそうです。

息子のヤマトタケルは東国を平定して伊勢に戻り亡くなったとされるが、常陸国風土記では、この死を悼み景行天皇は常陸国にも息子ヤマトタケルがたどった後を偲んで訪れます。

数カ所にしか出てきませんが、その跡を少したどってみたくなりました。

次の地図は昔の地形を再現するために「FloodMaps」という地図ソフトで海面の高さを+5mとしたものに風土記に記載された場所を記入したものです。

まず千葉県側ですが、船橋や市川(上総国国府)の方から印旛沼近くの栄町あたりにきて「鳥見の丘」に上り、そこからかすみがたなびく先に陸をながめます。

そしてこのかすみがたなびく陸を「霞の郷」と呼ぶようになります。

この鳥見の丘の候補地を2か所記載しました。

「印西市小林の鳥見神社」と「栄町の一之宮神社」です。

その後どこへ行ったのでしょうか。

常陸国風土記の信太郡のところに、「大足日子(おほたらしひこ)の天皇(景行天皇)が浮島の帳の宮に行幸されたときに、飲み水に困った。そこで占部をして占ひをさせて、井戸を掘らしめた。その井戸は、今も雄栗(をぐり)の村にある。

と書かれています。

この雄栗の村は現在の陸平(おかだいら)貝塚あたりだと考えられており、この井戸が「ぶくぶく水」といわれる湧水だとされます。

この景行天皇が滞在したという浮島の帳(とばり)の宮については風土記の本文には残されてなく、逸文として残されたものがあります。

浮島の通りから少し高台になったところに「景行天皇行在所(あんざいしょ)跡」(お伊勢の台)という碑が立っています。

それによると、

この行宮に三十日(みそか)滞在したとあり、この島にいる「賀久賀鳥(かくがどり)」のさえずる声が可愛らしかったので伊賀理命を遣わして網を張ってこの鳥を捕まえさせたといいます。

そして、この鳥を捕まえた伊賀理命に「鳥取」という名前を与えたとされています。

常陸国風土記には景行天王は「大足日子(おほたらしひこ)の天皇」と表記され、日本武尊(ヤマトタケル)は「倭武 の天皇」と表記されています。

倭武 の天皇についてはたくさん出てくるのですが、大足日子の天皇については上記の2か所(鳥見の丘と浮島)だけです。

ヤマトタケルは想像の英雄とすると、その父景行天皇も架空の人物であるかもしれません。

でもなぜ東国の風土記の中にあえて2か所に名前を入れたのには何か意図があったのかもしれません。

まあ、風土記が書かれたのは景行天皇の時代からは350年ほど後になりますし、古事記や日本書紀などの神話成立とほぼ同じ時期ですので、この神話の影響は多分に受けているでしょう。

コスモス畑に風が吹いて

潮来の上戸川のコスモス畑は広大な畑にコスモスを毎年咲かせ、自由に摘ませているが、今年は早々に積んでよい許可が下りていた。

その時に見たが、今年の花はあまりきれいでないと思ったのだが、今日横を通ったら結構まだ咲いていた。

もう摘み取り可能期間の立札もなくなっていた。

もうすぐこの花も圃場整備のためつぶされてしまうだろう。

その時に見たが、今年の花はあまりきれいでないと思ったのだが、今日横を通ったら結構まだ咲いていた。

もう摘み取り可能期間の立札もなくなっていた。

もうすぐこの花も圃場整備のためつぶされてしまうだろう。

ほほえみの丘遠望

石岡から霞ケ浦に添って国道355号線を車で走っていると、小美玉市から行方市に入ってすぐに左手に「三昧塚古墳」が目に入ってきます。

なかなかこの古墳も人工的に加工されていて明るいイメージがしますが、大変貴重な古墳なのです。

「歩搖(歩くと揺れる)付王冠」(馬に乗って動くと金冠のまわりについているたくさんの馬の飾りが揺れて動くもの)が発見されています。

古代の歴史好きには知ってほしいことです。

6世紀頃にこのあたりに朝鮮半島から渡ってきた騎馬民族がいたのかと考えさせる貴重なものです。

常陸風土記には行方の馬が朝廷に献上されたことがのっています。

その三昧塚古墳の少し先にいって右手の霞ケ浦湖畔の土手に背の高い木(ポプラ?)が目に入ります。

この場所は「ほほえみの丘」と名付けられた場所で、霞ケ浦から消えてしまった砂浜を復元しようとしている場所です。

防砂提をつくり、砂を入れて今ではかなり砂浜も復活しています。

車を走らせていつも気になる場所です。

今回は信号待ちの時に車の中から撮りました。

なかなかこの古墳も人工的に加工されていて明るいイメージがしますが、大変貴重な古墳なのです。

「歩搖(歩くと揺れる)付王冠」(馬に乗って動くと金冠のまわりについているたくさんの馬の飾りが揺れて動くもの)が発見されています。

古代の歴史好きには知ってほしいことです。

6世紀頃にこのあたりに朝鮮半島から渡ってきた騎馬民族がいたのかと考えさせる貴重なものです。

常陸風土記には行方の馬が朝廷に献上されたことがのっています。

その三昧塚古墳の少し先にいって右手の霞ケ浦湖畔の土手に背の高い木(ポプラ?)が目に入ります。

この場所は「ほほえみの丘」と名付けられた場所で、霞ケ浦から消えてしまった砂浜を復元しようとしている場所です。

防砂提をつくり、砂を入れて今ではかなり砂浜も復活しています。

車を走らせていつも気になる場所です。

今回は信号待ちの時に車の中から撮りました。

徳島県脇町の「うだつの街並み」

高松空港から山越えで徳島県の吉野川に下った所に美馬市脇町があります。

ここが「うだつの街」として全国に知られていますので、一度訪れてみたかったのです。

実はここは家内の祖母家があったところで、昔は大きな屋敷を構えていたそうです。

脇町は思ったより大きな街でした。徳島の藍(あい)の商人たちがここに集まり、徳島(蜂須賀家)の発展に大いに寄与したのだそうです。歴史をひも解いていくと面白いことがたくさんでてきます。

町の説明によると、ここ脇町は江戸中期から藍の集散地として栄華を極めたそうです。

現在残されている商屋の街並みが約430mに渡って並んでいます。

現存する最古のものは1707(宝永4)年だといいます。もうその頃から続いていたのですね。

虫籠窓(むしこまど)、蔀戸(しとみど)などの建築が目に留まります。

昭和63年12月16日に国の重要伝統的建造物群保存地区に選定され、昔の街並みを保存修理しています。

馬篭宿なども同じでしょうし、佐原の町並なども数年にわたってみてきましたが、かなり手を入れて昔を再現しているのがわかります。この通りもおそらく基本は変わっていないでしょうが、見た目はきれいに整備しているのでしょう。

表通りから横の路地を眺めてみました。

通りは電柱は地下化されています。

「うだつ」とは上の写真にあるように隣家との境に取り付けられた小屋根のある土の壁のことで、火事の際に隣からの類焼を防ぐ防火壁の役割をしていました。

しかし、これを設けることはかなり費用が掛かったそうです。こう見ても飾りとしてしか思えませんね。

昔は「うだつの上がる」家は裕福な家の印なのです。蔵を土蔵で豪華に作るのにも似ていますね。

このうだつには瓦屋根があり、家紋や鬼の文様などの瓦が使われています。

見た目がきれいですので補修したのかそれとも作り直されたのかはわかりません。

何故ここにうだつの街並みができたのでしょうか? 少し調べてみました。

徳島特産の藍染めの「藍(アイ)」の一大集積地だということはわかりました。

でもそれにはそれなりの理由があるはずです。

この脇町には脇城というお城がありました。ここを収めていたのが「稲田氏」です。

この街の発展はこの稲田氏によるものだったようです。

徳島と言えば太平記に出てくる「蜂須賀小六(正勝)」が阿波の城主となったところです。

その第一家老が稲田植元なのですが、植元は父を謀反の疑いで切腹させられ、幼いころに蜂須賀正勝に預けられたといいます。

そして成人すると正勝とは義兄弟の契りを結び、共に羽柴秀吉に仕えます。

そしてこの脇城(1万石)に入ります。

そして、この場所が関西方面との交通の要でり、城を堅固なものに大改築し護りも固めました。

しかしこの地を発展させたのは商業面です。 楽市楽座を行い、何処の生まれの商人でも出入りを自由にし、商売の税も安くしたため、四国内はもとより、中国地方からもたくさんの商人が訪れるようになったのです。

特に藍(あい)商が栄え、コメなどの石高に比べてもこの藍染の商売だけでもかなりの財を蓄えることができたようです。

見かけの石高に比べて裕福な暮らしができたのです。

それが「うだつの町」としての街並みとなって残ったようです。

現在この脇町は美馬(みま)市となっています。 これは、この地が美馬郡と言われていたためですがこの名前には名馬の伝説があり、名馬の産地として知られているようです。

しかし、明治になると、この地を治めていた稲田氏はこの地から北海道日高地方の開拓を行っています。

そしてそこに多くの人が渡り、サラブレッドの名馬の飼育もしていったといいます。

ここが「うだつの街」として全国に知られていますので、一度訪れてみたかったのです。

実はここは家内の祖母家があったところで、昔は大きな屋敷を構えていたそうです。

脇町は思ったより大きな街でした。徳島の藍(あい)の商人たちがここに集まり、徳島(蜂須賀家)の発展に大いに寄与したのだそうです。歴史をひも解いていくと面白いことがたくさんでてきます。

町の説明によると、ここ脇町は江戸中期から藍の集散地として栄華を極めたそうです。

現在残されている商屋の街並みが約430mに渡って並んでいます。

現存する最古のものは1707(宝永4)年だといいます。もうその頃から続いていたのですね。

虫籠窓(むしこまど)、蔀戸(しとみど)などの建築が目に留まります。

昭和63年12月16日に国の重要伝統的建造物群保存地区に選定され、昔の街並みを保存修理しています。

馬篭宿なども同じでしょうし、佐原の町並なども数年にわたってみてきましたが、かなり手を入れて昔を再現しているのがわかります。この通りもおそらく基本は変わっていないでしょうが、見た目はきれいに整備しているのでしょう。

表通りから横の路地を眺めてみました。

通りは電柱は地下化されています。

「うだつ」とは上の写真にあるように隣家との境に取り付けられた小屋根のある土の壁のことで、火事の際に隣からの類焼を防ぐ防火壁の役割をしていました。

しかし、これを設けることはかなり費用が掛かったそうです。こう見ても飾りとしてしか思えませんね。

昔は「うだつの上がる」家は裕福な家の印なのです。蔵を土蔵で豪華に作るのにも似ていますね。

このうだつには瓦屋根があり、家紋や鬼の文様などの瓦が使われています。

見た目がきれいですので補修したのかそれとも作り直されたのかはわかりません。

何故ここにうだつの街並みができたのでしょうか? 少し調べてみました。

徳島特産の藍染めの「藍(アイ)」の一大集積地だということはわかりました。

でもそれにはそれなりの理由があるはずです。

この脇町には脇城というお城がありました。ここを収めていたのが「稲田氏」です。

この街の発展はこの稲田氏によるものだったようです。

徳島と言えば太平記に出てくる「蜂須賀小六(正勝)」が阿波の城主となったところです。

その第一家老が稲田植元なのですが、植元は父を謀反の疑いで切腹させられ、幼いころに蜂須賀正勝に預けられたといいます。

そして成人すると正勝とは義兄弟の契りを結び、共に羽柴秀吉に仕えます。

そしてこの脇城(1万石)に入ります。

そして、この場所が関西方面との交通の要でり、城を堅固なものに大改築し護りも固めました。

しかしこの地を発展させたのは商業面です。 楽市楽座を行い、何処の生まれの商人でも出入りを自由にし、商売の税も安くしたため、四国内はもとより、中国地方からもたくさんの商人が訪れるようになったのです。

特に藍(あい)商が栄え、コメなどの石高に比べてもこの藍染の商売だけでもかなりの財を蓄えることができたようです。

見かけの石高に比べて裕福な暮らしができたのです。

それが「うだつの町」としての街並みとなって残ったようです。

現在この脇町は美馬(みま)市となっています。 これは、この地が美馬郡と言われていたためですがこの名前には名馬の伝説があり、名馬の産地として知られているようです。

しかし、明治になると、この地を治めていた稲田氏はこの地から北海道日高地方の開拓を行っています。

そしてそこに多くの人が渡り、サラブレッドの名馬の飼育もしていったといいます。

そば、蕎麦、側の語源

そば、蕎麦、側の語源

「信濃よもやま100話」という本を貸していただいたので読んでいたら「そばとそばの語源」という話が載っていた。

それによると

「そばの実は三角に尖っている、また、葉も三角形。そばむぎというそばの名前は、どこどこのそばという意味と尖って角ばることに関係があるという。それは、古い日本語に角とか稜角という意味のそばという言葉があって、それから転用されたということである。今でも地方へ行くと、崖や急な傾斜地を「ソウ」というところがあり、ソワとソバと関係がある。耳をそばだてるのソバもこの尖ると同じ感じから出ているようだ。」

と書かれていた。

語源辞典などを調べてみても「ソバ」はもともと「ソバムギ」といわれていたものがいつの間にか「ソバ」になったという。ソバムギの由来はやはりソバの実が三角形をしていることに由来し、小麦や大麦と区別するために 尖がった(稜角な)麦=そばだったムギ=ソバムギ というところから来ているという。平安時代の和名抄には実が乾くと黒くなるために当時は「クロムギ」と呼ばれていたという。

「そばだつ」「そば道」「そばだてる」「そびえる」「そばそばし=仕草が角ばっていて近寄りがたい意」「そばむ=視線をそらす」などはすべて同じ尖がった、稜角な、という意味から来ているのだそうです。

またソバ=側 という言葉も上の「そばむ」などと同じで正面ではなくその脇という意味として使われだしたのだといいます。

そうすると千葉県に多くある祭神が不明な香取神宮や千葉氏や相馬氏とかかわりのあるとされる“そばたか神社”・・・「側高神社」「蘇羽鷹神社」「側鷹神社」「脇鷹神社」「脇鷹神社」「素羽鷹神社」「隣高神社」「相馬高神社」「祖波鷹神社」「蕎高神社」などの名前のルーツがわかるかもしれませんね。少し考えてみたくなりました。

この神社については何回もブログに書いてきました。

(参考)

そばたか神社(1)側高神:http://mahoranokaze.com/blog-entry-1137.html

そばたか神社(2):http://mahoranokaze.com/blog-entry-1138.html

そばたか神社(3)-側鷹神社(行方市):http://mahoranokaze.com/blog-entry-1139.html

「信濃よもやま100話」という本を貸していただいたので読んでいたら「そばとそばの語源」という話が載っていた。

それによると

「そばの実は三角に尖っている、また、葉も三角形。そばむぎというそばの名前は、どこどこのそばという意味と尖って角ばることに関係があるという。それは、古い日本語に角とか稜角という意味のそばという言葉があって、それから転用されたということである。今でも地方へ行くと、崖や急な傾斜地を「ソウ」というところがあり、ソワとソバと関係がある。耳をそばだてるのソバもこの尖ると同じ感じから出ているようだ。」

と書かれていた。

語源辞典などを調べてみても「ソバ」はもともと「ソバムギ」といわれていたものがいつの間にか「ソバ」になったという。ソバムギの由来はやはりソバの実が三角形をしていることに由来し、小麦や大麦と区別するために 尖がった(稜角な)麦=そばだったムギ=ソバムギ というところから来ているという。平安時代の和名抄には実が乾くと黒くなるために当時は「クロムギ」と呼ばれていたという。

「そばだつ」「そば道」「そばだてる」「そびえる」「そばそばし=仕草が角ばっていて近寄りがたい意」「そばむ=視線をそらす」などはすべて同じ尖がった、稜角な、という意味から来ているのだそうです。

またソバ=側 という言葉も上の「そばむ」などと同じで正面ではなくその脇という意味として使われだしたのだといいます。

そうすると千葉県に多くある祭神が不明な香取神宮や千葉氏や相馬氏とかかわりのあるとされる“そばたか神社”・・・「側高神社」「蘇羽鷹神社」「側鷹神社」「脇鷹神社」「脇鷹神社」「素羽鷹神社」「隣高神社」「相馬高神社」「祖波鷹神社」「蕎高神社」などの名前のルーツがわかるかもしれませんね。少し考えてみたくなりました。

この神社については何回もブログに書いてきました。

(参考)

そばたか神社(1)側高神:http://mahoranokaze.com/blog-entry-1137.html

そばたか神社(2):http://mahoranokaze.com/blog-entry-1138.html

そばたか神社(3)-側鷹神社(行方市):http://mahoranokaze.com/blog-entry-1139.html

| HOME |