犬吠駅(1)

君ヶ浜から犬吠埼灯台脇を通ってドハーラインに向かいました。

もうほとんど雨は降っていません。

満願寺の少し手前に銚子電鉄の「犬吠駅」がありました。

あまりに可愛い駅なので思わず立ち寄ってしまいました。

この駅も観光を目指してかなり力を入れて改修しているようです。

アーチ型の窓を持った壁が駅のホームとの境です。

メルヘンチックですね。

この日は台風というので観光客もほとんどいないようでした。

駅の入り口の看板には「ぬれせんべい」ではなく、「お土産には銚子電鉄の佃煮」となっていました。

電鉄もいろいろなものを作っているようです。

もうほとんど雨は降っていません。

満願寺の少し手前に銚子電鉄の「犬吠駅」がありました。

あまりに可愛い駅なので思わず立ち寄ってしまいました。

この駅も観光を目指してかなり力を入れて改修しているようです。

アーチ型の窓を持った壁が駅のホームとの境です。

メルヘンチックですね。

この日は台風というので観光客もほとんどいないようでした。

駅の入り口の看板には「ぬれせんべい」ではなく、「お土産には銚子電鉄の佃煮」となっていました。

電鉄もいろいろなものを作っているようです。

犬吠駅(2)

銚子電鉄の「犬吠駅」がかわいかったので2回にわたっての紹介となってしまいました。

犬吠駅はおしゃれな外観です。

駅のホームとの仕切りの壁には犬岩など犬吠埼の海岸名所の絵が書かれています。

関東の駅100選に認定されているようです。

1997年から2000年にかけて運輸省関東運輸局が行った「鉄道の日・駅百選」事業により100の駅が選定されました。

選ばれた理由は「ヨーロッパスタイルの白壁と絵タイルが美しい駅」だそうです。

選定当時は動いていた鹿島鉄道の鉾田駅なども選ばれています。

今は駅舎はどうなっているのでしょう。

駅舎に入るとこんな感じ。どこかの地方にホールの入り口?

左に曲がったところに待合室と切符売り場がありました。

駅舎の入り口横にギャラリーなどの部屋があり、写真展が開かれていました。

扉があり、有料だそうです。

ホームの前は畑が広がっています。

駅舎入口のすぐ前に「ゴーストの館」なる良くわからない施設がチョコンと置かれていました。

「3D イリュージョン」とかかれています。ヘッドホンをつけて3Dサウンドを体験するものだそうです。

中を動き回るものではないので場所をとらないのでしょう。

「体調のすぐれないかた、霊感のつよいかたはご遠慮ください」とありました。

これも銚子電鉄が電車内での「お化け屋敷」企画をやっていましたのでその時には利用されたのでしょうね。

犬吠駅はおしゃれな外観です。

駅のホームとの仕切りの壁には犬岩など犬吠埼の海岸名所の絵が書かれています。

関東の駅100選に認定されているようです。

1997年から2000年にかけて運輸省関東運輸局が行った「鉄道の日・駅百選」事業により100の駅が選定されました。

選ばれた理由は「ヨーロッパスタイルの白壁と絵タイルが美しい駅」だそうです。

選定当時は動いていた鹿島鉄道の鉾田駅なども選ばれています。

今は駅舎はどうなっているのでしょう。

駅舎に入るとこんな感じ。どこかの地方にホールの入り口?

左に曲がったところに待合室と切符売り場がありました。

駅舎の入り口横にギャラリーなどの部屋があり、写真展が開かれていました。

扉があり、有料だそうです。

ホームの前は畑が広がっています。

駅舎入口のすぐ前に「ゴーストの館」なる良くわからない施設がチョコンと置かれていました。

「3D イリュージョン」とかかれています。ヘッドホンをつけて3Dサウンドを体験するものだそうです。

中を動き回るものではないので場所をとらないのでしょう。

「体調のすぐれないかた、霊感のつよいかたはご遠慮ください」とありました。

これも銚子電鉄が電車内での「お化け屋敷」企画をやっていましたのでその時には利用されたのでしょうね。

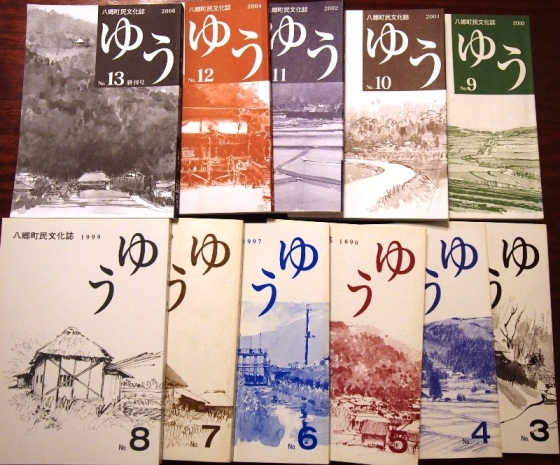

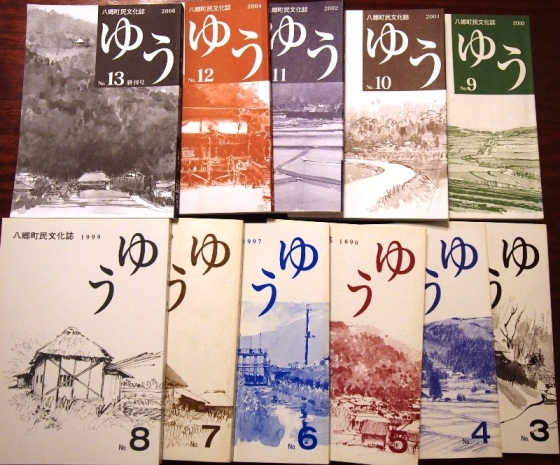

八郷町民文化誌「ゆう」

石岡市に合併する前の八郷町で毎年発行されていた素晴らしい文化誌があった。

合併が決まった時に発行が終わってしまったが、毎年200ページ以上に町民による力作が毎回載っていた。

1992年の1号から2006年の13号まで、これだけの取りまとめは大変だったことだろうと思う。

私は時々拝見することはあったが八郷とのかかわりもなかったので目にする機会も少なかった。

それが、今までに残っていた冊子がまだかなりあり、今日売られているのを目にして買い求めた。

1冊200円で、1号と2号は残っていないので残りの11冊をそろえることができた。

当誌は最初の頃1冊1200円、途中から1冊1000円で1000部ほど発行していたようです。。

売っていたのは瓦会の蕎麦処「まんまや」さん。(ある方に頼まれて置いているとのこと)

売り上げはすべて「こんこんギャラリー」さんの運営費に寄付されるとのこと。

数部を別に預かってきましたので「石岡そだち」の農産物直売所にも同じように200円全寄付として置かせていただくことになりました。

少し足りない号がありますが、お求めになりたい方はどうぞ直売所の方にお出かけください。

もう廃刊になっていますので、これから手に入れる機会もあまりないでしょう。

(こちらもすべて取扱手数料は無料ですので200円はすべて「こんこんギャラリー」に寄付されます。)

これから閑を見つけて読んでいこうと思います。

結構面白い記事があります。 大変勉強になります。

風の会の会報誌は毎月発行ですが、こんな冊子にまとめることも考えてみたいですね。

もちろん費用はありませんので何か工夫して実現できれば面白いですね。

合併が決まった時に発行が終わってしまったが、毎年200ページ以上に町民による力作が毎回載っていた。

1992年の1号から2006年の13号まで、これだけの取りまとめは大変だったことだろうと思う。

私は時々拝見することはあったが八郷とのかかわりもなかったので目にする機会も少なかった。

それが、今までに残っていた冊子がまだかなりあり、今日売られているのを目にして買い求めた。

1冊200円で、1号と2号は残っていないので残りの11冊をそろえることができた。

当誌は最初の頃1冊1200円、途中から1冊1000円で1000部ほど発行していたようです。。

売っていたのは瓦会の蕎麦処「まんまや」さん。(ある方に頼まれて置いているとのこと)

売り上げはすべて「こんこんギャラリー」さんの運営費に寄付されるとのこと。

数部を別に預かってきましたので「石岡そだち」の農産物直売所にも同じように200円全寄付として置かせていただくことになりました。

少し足りない号がありますが、お求めになりたい方はどうぞ直売所の方にお出かけください。

もう廃刊になっていますので、これから手に入れる機会もあまりないでしょう。

(こちらもすべて取扱手数料は無料ですので200円はすべて「こんこんギャラリー」に寄付されます。)

これから閑を見つけて読んでいこうと思います。

結構面白い記事があります。 大変勉強になります。

風の会の会報誌は毎月発行ですが、こんな冊子にまとめることも考えてみたいですね。

もちろん費用はありませんので何か工夫して実現できれば面白いですね。

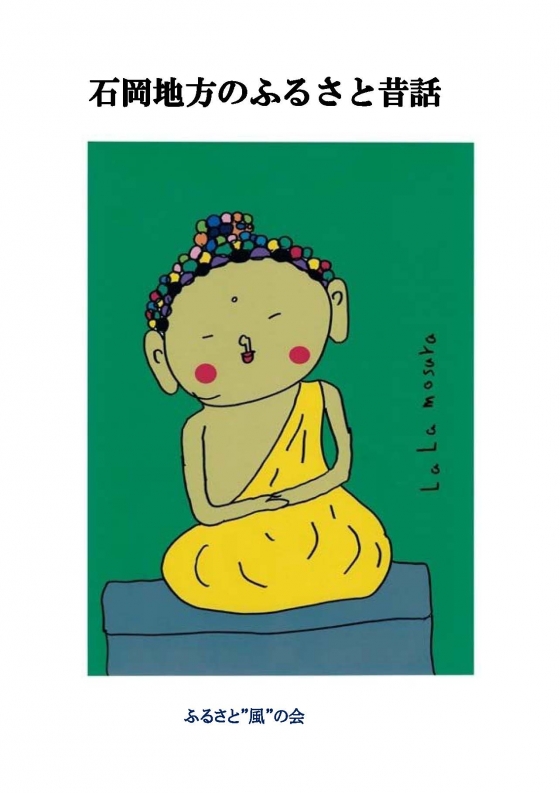

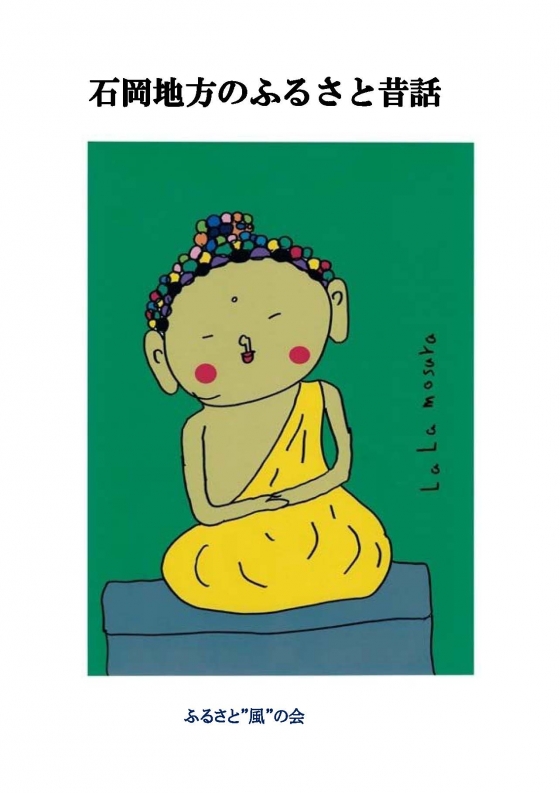

石岡地方のふるさと昔話発売中です。

先日できたばかりの手作り本「石岡地方のふるさと昔話」ララちゃんの表紙絵の効果で早速数冊売れました。

昨日はふるさと風機関紙の印刷日で会の方に2冊、また会報を配っている先でも2件2冊の計4冊が売れてしまいました。

まちかど情報センターさんに数冊置かせていただいていますが、こちらでもすでに2冊が売れてしまいました。

作るが大変なのですが、がんぱって作りますので買ってください。

そこでネット販売を開始します。

ショップ名:まほらの里

サイトは ⇒ こちら

1冊750円です。

送料:180円

代引きの場合は別途260円です。

(3冊までは同一送料、代引き手数料です。本当は違うのだけど差額分はすべてこちらで負担します。)

カード決済ご希望の方はPayPalでの支払いです。

(PayPalにカードを登録し、サイトではメールアドレスとパスワードだけで支払完了します。)

(PayPalはネット販売に最も適した世界中で使われている決済方法です。)

本のサンプルは⇒ こちら

今回の昔話は石岡地方に伝わるお話を自分なりに集めたものですが、それぞれのお話の舞台はほとんど歩き回りました。

そしていくつか伝わる話にもそこで感じた風を意識してまとめています。

物語の最後のあとがきに物語の背景などわかる範囲で書き足してあります。

「あとがき」の最初に載せた、まとめるにあたって感じたことを書いた文をここに載せておきます。

「ここでは石岡地方に伝わる昔話に少しアレンジを加えて「ふるさと昔話」としてまとめてみました。私たちが「ふるさと」を思うとき、そこに伝承された民話(伝承民話)が過去・現代・未来につながる架け橋になっていることに気づかされます。昔話や民話は昔から全く変わらずに伝わることはほとんどないでしょう。時には忘れられて消えてしまって、また復活したものだってあるのです。この民話が無くなった地域は心の古里もなくなってしまうことになります。故郷に残る昔話をもう一度掘り起こして読み返していただきたいと思います。」

昨日はふるさと風機関紙の印刷日で会の方に2冊、また会報を配っている先でも2件2冊の計4冊が売れてしまいました。

まちかど情報センターさんに数冊置かせていただいていますが、こちらでもすでに2冊が売れてしまいました。

作るが大変なのですが、がんぱって作りますので買ってください。

そこでネット販売を開始します。

ショップ名:まほらの里

サイトは ⇒ こちら

1冊750円です。

送料:180円

代引きの場合は別途260円です。

(3冊までは同一送料、代引き手数料です。本当は違うのだけど差額分はすべてこちらで負担します。)

カード決済ご希望の方はPayPalでの支払いです。

(PayPalにカードを登録し、サイトではメールアドレスとパスワードだけで支払完了します。)

(PayPalはネット販売に最も適した世界中で使われている決済方法です。)

本のサンプルは⇒ こちら

今回の昔話は石岡地方に伝わるお話を自分なりに集めたものですが、それぞれのお話の舞台はほとんど歩き回りました。

そしていくつか伝わる話にもそこで感じた風を意識してまとめています。

物語の最後のあとがきに物語の背景などわかる範囲で書き足してあります。

「あとがき」の最初に載せた、まとめるにあたって感じたことを書いた文をここに載せておきます。

「ここでは石岡地方に伝わる昔話に少しアレンジを加えて「ふるさと昔話」としてまとめてみました。私たちが「ふるさと」を思うとき、そこに伝承された民話(伝承民話)が過去・現代・未来につながる架け橋になっていることに気づかされます。昔話や民話は昔から全く変わらずに伝わることはほとんどないでしょう。時には忘れられて消えてしまって、また復活したものだってあるのです。この民話が無くなった地域は心の古里もなくなってしまうことになります。故郷に残る昔話をもう一度掘り起こして読み返していただきたいと思います。」

多気太郎(1)

つくば市北条では毎年夏8月7日に「多気太郎万灯会」という祭りが行われている。

この多気太郎というのが多気大掾義幹(たきのだいじょうよしもと)のことで、地元では多気太郎さんと呼ばれ慕われている。

石岡の人は平国香のことは言うが、北条の多気山に城をかまえていたこの多気氏(大掾氏)のことはあまり言わない。

言わないというよりも石岡でも北条でもお互いの関係を知らないのかもしれない。

私は風の会の会報を毎月この北条に届けている。

何時もいくと気さくに話してもらえるようになった。

今回も田村家の奥様と多気太郎さんの話をして、久しぶりに五輪塔をお詣りしてきた。

知らないこともかなりあった。

そのうちにハッと気が付くこともあるだろう。

多気太郎の墓といわれる五輪塔。

少しこのところブログを書き続ける気力がなくなってきたかも知れない。

この多気太郎というのが多気大掾義幹(たきのだいじょうよしもと)のことで、地元では多気太郎さんと呼ばれ慕われている。

石岡の人は平国香のことは言うが、北条の多気山に城をかまえていたこの多気氏(大掾氏)のことはあまり言わない。

言わないというよりも石岡でも北条でもお互いの関係を知らないのかもしれない。

私は風の会の会報を毎月この北条に届けている。

何時もいくと気さくに話してもらえるようになった。

今回も田村家の奥様と多気太郎さんの話をして、久しぶりに五輪塔をお詣りしてきた。

知らないこともかなりあった。

そのうちにハッと気が付くこともあるだろう。

多気太郎の墓といわれる五輪塔。

少しこのところブログを書き続ける気力がなくなってきたかも知れない。

多気太郎(2)

つくば市北条の多気太郎の紹介をしています。

さて、この多気太郎って誰? と思われている人が多いでしょう。

少し歴史を紹介します。

平安時代に桓武天皇の曾孫であるとされる「高望王(たかもちおう)」が、寛平元年(889年)5月13日、宇多天皇の勅命により平氏を賜与されて民間に降下し、(桓武)平氏が始まります。

この高望王の長男が国香で二男が良兼、三男が良将です。千葉などでよく名前を聞く「良文」は五男といわれています。

そして昌泰元年(898年)に上総介に任じられて、上総国に国香、良兼、良将の3人を連れてやってきます。

そして国香は常陸大掾であった地元の豪族であった源護(みなもとのまもる)の娘と結婚して常陸国に勢力を張っていきます。

そして真壁郡東石田を(現・茨城県筑西市)本拠地とし常陸大掾職を引き継いでいくことになります。

国香は平将門との争いで死んでしまいますが、その子である貞盛が藤原秀郷と共に将門を打ち取ります。

この貞盛の後を継いだ維幹が、筑波郡水守(みもり)に住んでいたが、990年頃にこの北条の多気に移り、多気城を築いたといわれています。

今「多気太郎」といわれているのはこの多気氏初代の維幹(これもと)から数えて6代目の多気義幹のことで、代々常陸大掾(だいじょう)職を踏襲していきますので「大掾氏(多気の大掾)」と呼ばれます。

しかし、鎌倉幕府ができ、1193年に大掾職の座を狙っていた鎌倉守護の八田(小田)知家が策謀を巡らし、源頼朝へ曽我兄弟の仇討ち事件の混乱につけ入り、「義幹謀叛の噂あり」と讒言をし、義幹は大掾職を解かれ失脚し、多気氏が滅びたのです。

鎌倉に呼びつけられた義幹はまんまと罠にはまってしまい、領地をすべて没収され駿河国に謹慎となりそこで没したといわれています。

北条の商店会の通りを少し先に進んだところからこんな小さな看板のあるところの細い道を少し曲がったところに「多気太郎義幹」とものといわれる五輪塔があります。

下記の看板の説明によると、駿河国に預けられていて無念のうちに没した義幹の霊骸をこの地に持ち帰って葬ったようです。

石岡は常陸国の国府であり、この地が政務の拠点ではあったようですが、この時はまだ大掾氏の城はありません。

この多気太郎義幹の二男茂幹が芹沢氏の基になっています。

さて、この多気太郎って誰? と思われている人が多いでしょう。

少し歴史を紹介します。

平安時代に桓武天皇の曾孫であるとされる「高望王(たかもちおう)」が、寛平元年(889年)5月13日、宇多天皇の勅命により平氏を賜与されて民間に降下し、(桓武)平氏が始まります。

この高望王の長男が国香で二男が良兼、三男が良将です。千葉などでよく名前を聞く「良文」は五男といわれています。

そして昌泰元年(898年)に上総介に任じられて、上総国に国香、良兼、良将の3人を連れてやってきます。

そして国香は常陸大掾であった地元の豪族であった源護(みなもとのまもる)の娘と結婚して常陸国に勢力を張っていきます。

そして真壁郡東石田を(現・茨城県筑西市)本拠地とし常陸大掾職を引き継いでいくことになります。

国香は平将門との争いで死んでしまいますが、その子である貞盛が藤原秀郷と共に将門を打ち取ります。

この貞盛の後を継いだ維幹が、筑波郡水守(みもり)に住んでいたが、990年頃にこの北条の多気に移り、多気城を築いたといわれています。

今「多気太郎」といわれているのはこの多気氏初代の維幹(これもと)から数えて6代目の多気義幹のことで、代々常陸大掾(だいじょう)職を踏襲していきますので「大掾氏(多気の大掾)」と呼ばれます。

しかし、鎌倉幕府ができ、1193年に大掾職の座を狙っていた鎌倉守護の八田(小田)知家が策謀を巡らし、源頼朝へ曽我兄弟の仇討ち事件の混乱につけ入り、「義幹謀叛の噂あり」と讒言をし、義幹は大掾職を解かれ失脚し、多気氏が滅びたのです。

鎌倉に呼びつけられた義幹はまんまと罠にはまってしまい、領地をすべて没収され駿河国に謹慎となりそこで没したといわれています。

北条の商店会の通りを少し先に進んだところからこんな小さな看板のあるところの細い道を少し曲がったところに「多気太郎義幹」とものといわれる五輪塔があります。

下記の看板の説明によると、駿河国に預けられていて無念のうちに没した義幹の霊骸をこの地に持ち帰って葬ったようです。

石岡は常陸国の国府であり、この地が政務の拠点ではあったようですが、この時はまだ大掾氏の城はありません。

この多気太郎義幹の二男茂幹が芹沢氏の基になっています。

多気太郎(3)

つくば市北条の多気山に城を築いて、常陸国の大掾職を継承していった桓武平氏の棟梁であった多気氏(平氏)は、小田(八田)氏の換言で頼朝により失脚させられたといわれていますが、実際にはどんなことがあったのでしょうか?

1193年に源頼朝が富士の巻狩りの時に起きた「曾我兄弟の仇討ち」事件が大きな影響を与えたようだ。

この仇討事件は曾我兄弟が父親の仇である工藤祐経の寝所を襲って仇討を果たしたのだが、これが単なる親の仇討ちだけではなかったと頼朝の周りでは噂が広がり、頼朝も狙われたとか、狙っているものがいるとかなり頼朝は神経質になっていたようだ。

そんな疑心暗鬼の中で、鎌倉御家人でもあった小田氏(八田氏)は、この多気大掾が戦の準備をしていると頼朝にささやいた。

そんな時に多気では街中に水路を構築していた。

それが今でも北条の街中に存在しており、むかしから人々の生活に潤いを与えてきた。

この当時に稲作や生活のためにこれだけの水路を作る街立てを行ったことは称賛に値すると思う。

しかしこれが頼朝に謀反の証しと思われたとは・・・。

多気太郎の五輪塔の周りには小さな形も崩れた五輪塔がいくつもおかれている。

これらは誰のものなのか?

五輪塔から南方向(つくば方面)を見ると、空は晴れあがり気持ちの良い風が吹いていた。

この後、大掾職は多気氏から分かれた水戸の吉田氏(馬場氏)に引き継がれる。

1193年に源頼朝が富士の巻狩りの時に起きた「曾我兄弟の仇討ち」事件が大きな影響を与えたようだ。

この仇討事件は曾我兄弟が父親の仇である工藤祐経の寝所を襲って仇討を果たしたのだが、これが単なる親の仇討ちだけではなかったと頼朝の周りでは噂が広がり、頼朝も狙われたとか、狙っているものがいるとかなり頼朝は神経質になっていたようだ。

そんな疑心暗鬼の中で、鎌倉御家人でもあった小田氏(八田氏)は、この多気大掾が戦の準備をしていると頼朝にささやいた。

そんな時に多気では街中に水路を構築していた。

それが今でも北条の街中に存在しており、むかしから人々の生活に潤いを与えてきた。

この当時に稲作や生活のためにこれだけの水路を作る街立てを行ったことは称賛に値すると思う。

しかしこれが頼朝に謀反の証しと思われたとは・・・。

多気太郎の五輪塔の周りには小さな形も崩れた五輪塔がいくつもおかれている。

これらは誰のものなのか?

五輪塔から南方向(つくば方面)を見ると、空は晴れあがり気持ちの良い風が吹いていた。

この後、大掾職は多気氏から分かれた水戸の吉田氏(馬場氏)に引き継がれる。

多気太郎(4)

つくば市北条の多気太郎といわれている人物を紹介している。

私は石岡に来るまで「大掾氏(だいじょうし)」などという名前は聞いたこともなかった。

学校の歴史などには登場しないと思う。

石岡では「大掾氏」とあちこちに出てくる。

掾(じょう)というのは地方の国の長官のような役職で大国といわれた常陸国などには大掾と少掾が置かれていた。

常陸国などは天皇の直轄の親王任国では中央のおえらい常陸の守や介などは都にいて地方には来ないから大掾が権力を握ってしまっていた。

この大掾職が世襲で受け継がれていき「大掾氏」なるものが誕生した。

その世襲の始まりがこの多気山に城をかまえた平氏の血筋の多気氏から始まるといわれている。

多気大掾は維幹・為幹・繁幹・致幹・直幹・義幹の6代続いた。太郎は長男をそう呼んでいたであろうから、この6人はすべて多気太郎と呼ばれていたのかもしれない。

今、北条に残されている多気太郎の五輪塔は最後の当主義幹(よしとも)のこととされる。

この大掾職は当時かなりうまみのある役職だったようで、これを小田氏(八田氏)はほしかったようだ。

うまく多気氏を失脚させることができたのだが、小田氏に大掾職はいかなかった。

ここで小田氏が大掾職を得ていたら石岡の大掾氏は存在しない。

大掾職を引き継いだのは繁幹(しげとも)の二男(致幹(むねとも)の弟)で水戸に進出していた清幹(吉田二郎)が始祖となった吉田氏で水戸城を築き、馬場に住んでいたので馬場氏とも呼ばれていたこの多気氏(平氏)から分かれた一族であった。

そのため、同族に引き継がれたので「大掾職」は世襲の様にして次の吉田氏に引き継がれた。

こうして多気氏・吉田氏と平氏の一族がこの地方長官のような大掾職を引き継ぎ府中城で清幹が倒れる1590年まで約600年続いた。

多気氏が200年、吉田氏が400年である。

吉田氏の400年のうち、最初の半分(220~30年)ほどは水戸が主で、石岡(府中)が従の2つの城を掛け持ち。

水戸が奪われた1426年からは石岡(府中)が大掾氏の本城となった。

言ってみれば石岡と北条や水戸は兄弟のようなものともいえる。

もう少し仲良くお互いの交流を深めてもいいんじゃないかと思っている。

風の会の会報を毎月届けて、少しづつでも交流ができそうな気がしている。

北条の街中には古い板碑や供養塔もあちこちに残されている。

私は石岡に来るまで「大掾氏(だいじょうし)」などという名前は聞いたこともなかった。

学校の歴史などには登場しないと思う。

石岡では「大掾氏」とあちこちに出てくる。

掾(じょう)というのは地方の国の長官のような役職で大国といわれた常陸国などには大掾と少掾が置かれていた。

常陸国などは天皇の直轄の親王任国では中央のおえらい常陸の守や介などは都にいて地方には来ないから大掾が権力を握ってしまっていた。

この大掾職が世襲で受け継がれていき「大掾氏」なるものが誕生した。

その世襲の始まりがこの多気山に城をかまえた平氏の血筋の多気氏から始まるといわれている。

多気大掾は維幹・為幹・繁幹・致幹・直幹・義幹の6代続いた。太郎は長男をそう呼んでいたであろうから、この6人はすべて多気太郎と呼ばれていたのかもしれない。

今、北条に残されている多気太郎の五輪塔は最後の当主義幹(よしとも)のこととされる。

この大掾職は当時かなりうまみのある役職だったようで、これを小田氏(八田氏)はほしかったようだ。

うまく多気氏を失脚させることができたのだが、小田氏に大掾職はいかなかった。

ここで小田氏が大掾職を得ていたら石岡の大掾氏は存在しない。

大掾職を引き継いだのは繁幹(しげとも)の二男(致幹(むねとも)の弟)で水戸に進出していた清幹(吉田二郎)が始祖となった吉田氏で水戸城を築き、馬場に住んでいたので馬場氏とも呼ばれていたこの多気氏(平氏)から分かれた一族であった。

そのため、同族に引き継がれたので「大掾職」は世襲の様にして次の吉田氏に引き継がれた。

こうして多気氏・吉田氏と平氏の一族がこの地方長官のような大掾職を引き継ぎ府中城で清幹が倒れる1590年まで約600年続いた。

多気氏が200年、吉田氏が400年である。

吉田氏の400年のうち、最初の半分(220~30年)ほどは水戸が主で、石岡(府中)が従の2つの城を掛け持ち。

水戸が奪われた1426年からは石岡(府中)が大掾氏の本城となった。

言ってみれば石岡と北条や水戸は兄弟のようなものともいえる。

もう少し仲良くお互いの交流を深めてもいいんじゃないかと思っている。

風の会の会報を毎月届けて、少しづつでも交流ができそうな気がしている。

北条の街中には古い板碑や供養塔もあちこちに残されている。

ふるさと(1)

今日9月9日は重陽の節句(菊の節句)だが、朝のNHKでは「救急の日」だと紹介していた。

救急の日も良いが一言くらい重陽の節句にも触れてもらいたかった。

さて、わたしが石岡の昔話の本に「石岡地方のふるさと昔話」というタイトルを付けた。

あえて「ふるさと」という言葉を入れた。

いったい「ふるさと」とはなんだろうか?

誰にでもふるさとがあるのだろうか?

最近この本を作ったことで「あなたにとってふるさととは何ですか?、どこですか?」などと聞かれた。

少し考えて、「ふるさととは懐かしいと感じる場所。私にとってはふるさとがはっきりしないのでこの本を通じてふるさとを問い求めているのかもしれない」と応えた。

「ふるさとは遠きにありて思ふもの、そして悲しくうたうもの」と室生犀星がうたった故郷は懐かしいものではなく、ふるさとの冷たさを味わって詠んだものという。

「ふるさとの訛なつかし停車場の人ごみの中にそを聴きにゆく」と詠んだ啄木もやはり、都会では恵まれない生活をしていた。確かに上野駅で渋川村の方言を聞いて懐かしいと思うより、今の自分の境遇を想い詠んだに違いない。

一般に「ふるさと」は生まれ育った場所だという。

生まれた場所だけではないし、育っただけの場所でもない。

私の生まれは新潟県小千谷市で、2~3歳で横浜。そして小学2年からは東京都東村山市。

小学校は3校通ったし、中学高校は地元の学校ではなく別な都市の私立学校に電車通学。

石岡地方出身の多くの人は地元の中学を出ているようなので、小中学校が皆同じの仲間同士。

高校あたりから少しばらばらになるので、生まれて中学卒業くらいまで育ったところは文句なくふるさとというようだ。

この定義からは私には故郷はない。

でも故郷を想うことはできる。

だから今故郷を追い求めているのかもしれないである。

昔話の本のあとがきに次のように書いています。

「私たちが「ふるさと」を思うとき、そこに伝承された民話(伝承民話)が過去・現代・未来につながる架け橋になっていることに気づかされます。・・・・・・・・・・この民話が無くなった地域は心の古里もなくなってしまうことになります。故郷に残る昔話をもう一度掘り起こして読み返していただきたいと思います。」

故郷が無いからこそ強く感じることもできるのではないかとも思っています。

ふるさと四季と題した石岡駅の切り絵ステンドグラス

救急の日も良いが一言くらい重陽の節句にも触れてもらいたかった。

さて、わたしが石岡の昔話の本に「石岡地方のふるさと昔話」というタイトルを付けた。

あえて「ふるさと」という言葉を入れた。

いったい「ふるさと」とはなんだろうか?

誰にでもふるさとがあるのだろうか?

最近この本を作ったことで「あなたにとってふるさととは何ですか?、どこですか?」などと聞かれた。

少し考えて、「ふるさととは懐かしいと感じる場所。私にとってはふるさとがはっきりしないのでこの本を通じてふるさとを問い求めているのかもしれない」と応えた。

「ふるさとは遠きにありて思ふもの、そして悲しくうたうもの」と室生犀星がうたった故郷は懐かしいものではなく、ふるさとの冷たさを味わって詠んだものという。

「ふるさとの訛なつかし停車場の人ごみの中にそを聴きにゆく」と詠んだ啄木もやはり、都会では恵まれない生活をしていた。確かに上野駅で渋川村の方言を聞いて懐かしいと思うより、今の自分の境遇を想い詠んだに違いない。

一般に「ふるさと」は生まれ育った場所だという。

生まれた場所だけではないし、育っただけの場所でもない。

私の生まれは新潟県小千谷市で、2~3歳で横浜。そして小学2年からは東京都東村山市。

小学校は3校通ったし、中学高校は地元の学校ではなく別な都市の私立学校に電車通学。

石岡地方出身の多くの人は地元の中学を出ているようなので、小中学校が皆同じの仲間同士。

高校あたりから少しばらばらになるので、生まれて中学卒業くらいまで育ったところは文句なくふるさとというようだ。

この定義からは私には故郷はない。

でも故郷を想うことはできる。

だから今故郷を追い求めているのかもしれないである。

昔話の本のあとがきに次のように書いています。

「私たちが「ふるさと」を思うとき、そこに伝承された民話(伝承民話)が過去・現代・未来につながる架け橋になっていることに気づかされます。・・・・・・・・・・この民話が無くなった地域は心の古里もなくなってしまうことになります。故郷に残る昔話をもう一度掘り起こして読み返していただきたいと思います。」

故郷が無いからこそ強く感じることもできるのではないかとも思っています。

ふるさと四季と題した石岡駅の切り絵ステンドグラス

筑波山地域ジオパーク認定について

筑波山地域のジオパーク認定が決まった。

この地域というのは「筑波・鶏足(けいそく)山塊」「霞ケ浦」「山と湖をつなぐ平野」の3つのゾーンから成り、筑波山山頂や八郷盆地、桜川中流など26カ所の見どころ「ジオサイト」がある地域とされている。

思わずもう20年も前の世界湖沼会議にて江崎玲於奈博士の記念講演の内容が思い出されたのでここに載せてみた。

▼世界湖沼会議の記念講演(1995年) 江崎玲於奈

--------------------------------------------------------------------------------

水は、疑いなく、われわれを取りまく環境において、最も重要な物質の一つであり、充分な質と量の水が確保できなければ、近代文明も危機に瀕する。しかし、われわれが知性と愛情をもって湖沼の活力と清澄さを保つべく真摯な努力を続ける限り、その水は周辺地域の住民と産業に大きな潤いを与え、その美しさは見る人の心を富ませて湖畔生活に情趣を添えるのである。

1961年4月12日、ソ連の宇宙飛行士ユリ・ガガーリンは人工衛星ウォストーク1号で1時間48分で地球を一周し、史上初めて宇宙飛行に成功しましたが、そのとき「地球は青かった」と感動的な言葉を伝えました。太陽系の中で地球だけが、水を満々と湛えた海で表面の3分の2が覆われているから青く見えるのです。言うまでもなく、地球上で生命の誕生を見たのは、何といっても、水があったからです。

天地創造のビッグバン(Big Bang)は、現在の宇宙論(cosmology)によれば100~200億年前となっていますが、そのあと、今からおよそ45億年前、太陽系星雲が形成されました。その時の惑星の原始大気は主として水蒸気と炭酸ガスから成立っていましたが、太陽から1.1億・離れた金星は温度が高過ぎ水蒸気は殆ど失いましたし、太陽から2.3億・離れた火星は温度が低過ぎ全部氷になっています。太陽から1.5億・離れた地球だけが、丁度水蒸気が水になる地表温度になったので大量の水、即ち1380兆トンの水を地上、海洋、大気の中に蓄積することが出来たのです。

そして、何よりも特筆すべきことは、やや偶然のなせる業であったかもしれませんが、この地球上に生命が誕生したことです。生命は成長、繁殖能力を備えた自律体であり、光、熱、音などの刺激に反応します。生命が地球に誕生したのは約40億年前と言われていますが、1980年、オーストラリアで発見された細胞の糸状の鎖は最も古い化石で約35億年前のものと言われています。

生命誕生のメカニズムは未だ充分に分かっていませんが、先ず原始の海でアミノ酸、プリン(purine)やピリミジン(pyrimidine)の塩基などが、紫外線や稲妻による刺激に助けられて、炭酸ガス、窒素、水から合成され、これらの複雑な有機物質を素材として生命体が誕生したのではないかと言われています。生命体は宇宙の何処かから地球にやって来たという説もありますが、それは、生命体が如何に誕生したかの答えにはなりません。

とも角、原始生命は酸素のない環境で生まれましたが、やがて、炭酸ガスを吸収して酸素を放出する緑色植物、光合成の作用をする生命体が現われ、酸素(O2)は地球大気の5分の1を占めるに至りました。そして、やがて成層圏オゾン(O3)層も形成され、それが太陽から来る紫外線を弱めてくれるので、われわれは地上で生活できるようになりました。紫外線はわれわれのDNAに損傷を与え、皮膚ガンを引き起すことがあります。DNAは遺伝情報を保持する生命体にとって不可欠の物質です。最近、オゾン層の一部に破損が見られ、その原因と見なされるフロンガスの使用が規制されるようになったことは周知の通りです。

ところでオゾン層が形成されない時点でも原始生命が生まれ、進化することが出来たのは海があったからです。原始生命は紫外線が弱められる海の中で生活していました。そのためでしょうか、すべての生命体は水を欲します。そもそも、われわれの体重の約60%は水であり、赤ちゃんにいたっては大へん瑞瑞しく77%は水だそうです。

われわれ自然科学者にとって、一般の人にとってもそうかもしれませんが、最も魅力があり、内容の充実した言葉は2つあり、1つは宇宙(cosmos)、もう1つは生命(life)です。勿論、この2つは自然科学の大きな研究対象であり、宇宙、あるいは生命体、の構造、組成、エネルギーなど、その本質を解明しようというのが、それぞれ物理系サイエンス(physical science)であり、生物系サイエンス(biological science)なのです。前者には物理学、化学、天体物理、地球物理などが属し、後者には生理学、病理学、遺伝学、発生学、生態学(ecology)などが含まれます。物理学は19世紀まで自然哲学と呼ばれ、この宇宙を構成する基本粒子や宇宙を支配する基本法則を研究の対象とします。Ecologyについては、この単語自身、ドイツの生物学者ヘッケルによる造語で、家を意味するギリシャ語、oikosを語源としています。エコロジーとは生物(人間を含めて)とその環境との関係を研究する学問のことですが、今回の会議の中心課題は湖沼のエコロジーなのです、と言った場合には自然(生態)環境を意味すると取って下さい。

サイエンスを一口で言えば、観測と実験、それに論理的考察を加えて自然界の真実を理解しようとするのですが、その窮極の目的はこの大宇宙(macrocosm)と、われわれ人間、小宇宙(microcosm-宇宙の縮図)との結びつきを解明しようとするところにあると言えます。われわれを取り囲む世界とわれわれとの深い関係、エコロジーを理解したいという願望は誰にでもあるでしょう。

水はわれわれの日常生活をはじめ、さまざまの産業活動にとって不可欠な資源であるだけに、湖沼はかけがえのない大切な財産なのです。現在、霞ヶ浦の水は年間約0.5億トンを50万人が水道水として使っており、農業、工業用水を合わせると年間使用量は約5億トンに達しています。水道水としては一人平均毎日約300リットル消費している勘定になり、これはアメリカ人の消費量と言われる毎日約100ガロン(約380リットル)に近い値です。

1963年、閣議で決定され、1968年から建設が開始されたつくば研究学園都市は、今や科学者、技術者約12,000人の頭脳の集積が見られ、世界有数のサイエンス・シティとして発展を遂げましたが、近くに霞ヶ浦があったからこそ、その水源が確保されたことは忘れてはならない事実でしょう。

天気が良ければ、機上から俯瞰する霞ヶ浦は大へん美しく人の心を捉えます。成田空港は霞ヶ浦の南、約25・に位置しますが、滑走路はほぼ南北に走っていますので、北風のとき、飛行機は筑波山を目指して飛び立ちます。アメリカ便の場合には、すぐに右旋回してLake pointsと呼ばれる霞ヶ浦(西浦)の南端をかすめて、鹿島灘に抜けますので左側に、ヨーロッパ便の場合にはそのまま北に向かいますので右側に、霞ヶ浦を眺めることが出来ます。

人間は古来、自然との深い結びつきのもとに生活して来ました。縄文時代の狩猟採集生活の名残りが貝塚です。霞ヶ浦周辺にも貝塚遺跡が多く、それを線で結ぶと昔の海岸線が想定できるといわれています。特に、美浦村の陸平(おかだいら)遺跡は面積十数ヘクタールに及び日本最大級の貝塚です。

弥生時代は縄文時代に続くもので、紀元前3世紀頃、大陸から水稲耕作の進んだ技術の流入と共に始まりました。弥生時代は3世紀頃に終りますが、日本の農耕社会は発展し、古墳時代と呼ばれる時期を迎えます。霞ヶ浦周辺にもこの時代に築かれた多くの古墳が残され、特に石岡市高浜の舟塚山古墳は全長186mの前方後円墳で極めて大型のものです。古墳の風習は7世紀の大化の改新(645年)の頃まで続きました。

ところで、4、5世紀になると大和政権が日本本土の大半を統一し、7世紀にはいると次第に中央集権国家として律令体制を固めていきますが、蝦夷の住む東北地方、陸奥国は未だ制圧することが出来ませんでした。従って、この陸奥国と境を接する常陸国は大和政権にとって辺境の重要な戦略拠点としての役割を演じました。大和政権は農業の生産性向上を目指し、水稲耕作の推進政策をとってきましたが、この地方は農耕地として開墾できる土地が広く、また、海や山の幸にも恵まれ、その有様は奈良時代、8世紀前半に編纂された「常陸風土記」によって窺うことが出来ます。敢えて比べますと、19世紀以降、カリフォルニアはアメリカの西のフロンティアとして繁栄して来ましたが、古代、この常陸国は日本の東のフロンティアとして大いに活況を呈しました。更に付言しますと、現在のつくば研究学園都市はサイエンスのフロンティアに挑戦している一大拠点だといえるのではないでしょうか。

ところで、その頃の霞ヶ浦は入江であり、「常陸風土記」には「流海(ながれうみ)」、「万葉集」には「浪逆(なさか)の海」という名で出ております。平安時代には鹿島灘の「外の海」に対し「内の海」と呼ばれて、その明媚な風光がめでられています。鎌倉時代になって詠まれた歌の中にはじめて「霞の浦」という言葉が表われ、これが「霞ヶ浦」の名の起こりでしょう。その頃の代表的な和歌は、例えば「春がすみ霞の浦をゆく舟のよそにも見えぬ人を恋ひつつ」(藤原定家)、あるいは「ほのかにも知らせてしがな東なる霞の浦のあまのいさり火」(順徳院)などです。

どの湖も移り変りの歴史を背負っていますが、特に、霞ヶ浦はここ数百年の間、激しい変化を遂げ、現在の姿になりました。湖底の推積物にはその歴史が刻まれており、霞ヶ浦の淡水化(あるいは海水と淡水が混じる汽水化)は僅か200年前、18世紀だということを教えてくれます。

勿論、この霞ヶ浦の変遷には人為的なものと自然の仕わざ、この両者が関係しています。前者としては江戸時代初期の利根川東遷工事が考えられます。徳川家康が江戸に入府したとき、江戸周辺の水害防止、湿地の農地化、水運整備などのため、当時、江戸湾に注いでいた利根川本流を旧常陸川を通じて銚子へ流す大工事を行いました。また、後者、自然の仕わざとしては、浅間山(1793年)や富士の大噴火(1707年)により大量の火山灰が関東一円に降り、それらの土砂が利根川などの河川により下流に運ばれ、霞ヶ浦の出口付近一帯を埋め立てたのが淡水化の始まりです。また、このため、常陸利根川の流水能力が減退し、霞ヶ浦周辺はたびたび洪水に見舞われています。勿論、最近、さまざまの治水工事が行われ、洪水氾濫を最小限に留める施策が講じられていることはよく知られる通りです。

言うまでもなく、霞ヶ浦はその周辺の人間活動の影響を強く受けます。前述の「常陸風土記」が書かれた奈良時代、国府は現在の石岡市に設けられ、国府の役所、国衙(こくが)を核に東西、南北それぞれ約1・四方、ミニ平城京が建設されました。計画された人工の町という意味ではつくば研究学園都市に似ています。国衙は939年平将門によって焼き払われた歴史がありますが、江戸時代以前まで常陸国の行政の中心地でした。この地が国府に選ばれた理由としては、霞ヶ浦の水運の便に恵まれていたこと、筑波山を望む景勝の地であったことなどが考えられるでしょう。

ところで、石岡市の北には千人位が働いていたと見られる大規模な鹿(か)の子遺跡があり、8-9世紀、蝦夷征討のための鉄製武器などを生産した工房群跡と考えられています。同遺跡から出土した漆紙文書によると、当時、常陸国の人口は約20万、国府には約2万の住民がいたということになっております。現在の茨城県(約6000・)は、常陸国とほぼ同じところを占めており、最近の総人口は約300万人ですから、1200年の間に15倍位になった勘定です。人口密度にすれば、1平方・当り33人から500人に増加しました。一般的に、人口増加はエコロジー(自然環境)の悪化に結びつきます。

歴史を調べることにより、人間が過去に冒した過ちからさまざまのことを学ぶことができます。過去において、森林の伐採、野鳥獣の乱獲、土地の不毛化など、取り直しのつかない状態まで、生態環境を破壊したため、終焉を迎えた文明が数多くあります。その一例として、南米チリから約3800・西、太平洋上の孤島イースター島の文明が挙げられます。そこにはポリネシア系の原住民が築いた巨大石像群がありますので、古くから多くの学者に興味を持たれていました。今日イースター島は不毛であり、原生の木も野鳥も見当りません。ところがポリネシア人達が漂着した西暦300年頃、この島は熱帯林で覆われた緑の楽園でした。植民者達は、嬉嬉として、野鳥や海鳥やヤシの実を食べ、木を伐採して開墾し、その木で作ったカヌーで大海に乗り出しては魚やイルカを捕獲して生活していました。また、ヤシの木は、運搬のためのローラーやレバーに使い、巨大石像も建立しました。

しかし、この初期の豊かな環境のため、人口は爆発的に増加し、1平方・当り60人以上になった頃、エコロジーの破壊が始まりました。島の木は使い果たされ、木で覆われることがなければ表土は侵食されて農業の生産性は減退し、野鳥は絶滅、やがて人口も激減して特有の文字(現在解読不可能)を持った文明も滅びてしまいました。ここは、絶海の孤島で他の島との交流がなく隔離されていますのでエコロジーの崩壊の過程は明瞭です。イースター島は小さく、面積は163平方・、霞ヶ浦(西浦)の面積176平方・に近い大きさです。もし、この島に定員のあることに気付いた賢人がおり、産児制限による家族計画をやっておれば、この文明の崩壊は免れたかもしれません。他人ごとではなく、この地球にも定員があることをカトリックの本山、ローマ法皇にも知って戴かねばなりません。定員以上はエコロジーの悪化を招きます。

イースター島と同列には論じられませんが、霞ヶ浦のエコロジーも周辺地域の人口の増大と産業の発展と共に悪化して来ました、CODは水の汚れの一つの指標(1リットルの湖水中に含有する有機物を酸化分解するときに要求される酸素量をミリグラムで示したもの)ですが、1973年、実は、筑波大学が創設された年、この値が、7.5を記録し養殖ゴイが大量に死んでいます。1979年にはCODが10.6まで上昇し、アオコが大発生しています。この頃から水質が悪く、子供達は霞ヶ浦で水泳しなくなりました。嘗って、私達が「霞ヶ浦の自然」と言っていたものが「霞ヶ浦の環境」と呼び名が変りましたが、更に「霞ヶ浦のゴミ捨て場」などに成り下っては大へんです。この湖の汚れの原因は、生活排水43%、畜産12%、コイ養殖7%、工場、事業場3%、山林、農地などからの汚濁が35%となっています。CODの値を下げるには、排水の浄化に多くの人の英知と協力を必要としていることは明らかです。

戦後、印度など第三世界を中心に食料生産の向上を目指して始められた緑の革命(green revolution)と呼ばれる農業技術開発事業があります。確かに、農作物の収量を飛躍的に増大させましたが、この技術は肥料や殺虫剤を大量に使うので、河川や湖沼、海洋を広範囲に汚染する結果になりました。わが国の農業も可成りの程度、肥料や殺虫剤に依存しているようです。私のつくばの住いのすぐ裏は田圃になっていますが、いつかヘリコプターが私の家の極く近くまで殺虫剤を散布したのには閉口しました。

終りに当り、最も重要な課題、科学・技術とエコロジーの関連に触れねばなりません。とも角、近代科学が創り出した知識は極めて優れた技術のノウハウを生み出し、われわれの現代生活はこの科学・技術に全面的に依存しています。例えば、経済発展、生活環境の改善、アメニティ、保健、医療の充実、天災、人災からの安全の確保などを含めて、要するに生活の質の向上に科学・技術のノウハウが大いに貢献しているのです。勿論、大規模な技術開発には緑の革命のように、前もって予想できない影の面を伴い、エコロジーの破壊に手を貸すことがあります。しかし、汚染を調査しエコロジーの改善を計るのもまた科学・技術の重要な役割なのです。

21世紀に向い、農業においても、エコロジーを守りながら収量を増加する、より高度な第二の緑の革命が求められています。四季折折の自然の営みを眺めますと、リサイクルは徹底し、無駄な廃棄物は一切出しておりません。これを真似た工業社会がわれわれの理想とするところでしょう。その実現には、高度な科学知識と、先端技術のノウハウを最大限に活用せねばなりません。考えてみますと、われわれの計画や政策は自然のスケールから見ますと、とかく短期的です。長期の展望なしにはエコロジーの問題に対処できないと言うことを最後に強調したいと思います。

この地域というのは「筑波・鶏足(けいそく)山塊」「霞ケ浦」「山と湖をつなぐ平野」の3つのゾーンから成り、筑波山山頂や八郷盆地、桜川中流など26カ所の見どころ「ジオサイト」がある地域とされている。

思わずもう20年も前の世界湖沼会議にて江崎玲於奈博士の記念講演の内容が思い出されたのでここに載せてみた。

▼世界湖沼会議の記念講演(1995年) 江崎玲於奈

--------------------------------------------------------------------------------

水は、疑いなく、われわれを取りまく環境において、最も重要な物質の一つであり、充分な質と量の水が確保できなければ、近代文明も危機に瀕する。しかし、われわれが知性と愛情をもって湖沼の活力と清澄さを保つべく真摯な努力を続ける限り、その水は周辺地域の住民と産業に大きな潤いを与え、その美しさは見る人の心を富ませて湖畔生活に情趣を添えるのである。

1961年4月12日、ソ連の宇宙飛行士ユリ・ガガーリンは人工衛星ウォストーク1号で1時間48分で地球を一周し、史上初めて宇宙飛行に成功しましたが、そのとき「地球は青かった」と感動的な言葉を伝えました。太陽系の中で地球だけが、水を満々と湛えた海で表面の3分の2が覆われているから青く見えるのです。言うまでもなく、地球上で生命の誕生を見たのは、何といっても、水があったからです。

天地創造のビッグバン(Big Bang)は、現在の宇宙論(cosmology)によれば100~200億年前となっていますが、そのあと、今からおよそ45億年前、太陽系星雲が形成されました。その時の惑星の原始大気は主として水蒸気と炭酸ガスから成立っていましたが、太陽から1.1億・離れた金星は温度が高過ぎ水蒸気は殆ど失いましたし、太陽から2.3億・離れた火星は温度が低過ぎ全部氷になっています。太陽から1.5億・離れた地球だけが、丁度水蒸気が水になる地表温度になったので大量の水、即ち1380兆トンの水を地上、海洋、大気の中に蓄積することが出来たのです。

そして、何よりも特筆すべきことは、やや偶然のなせる業であったかもしれませんが、この地球上に生命が誕生したことです。生命は成長、繁殖能力を備えた自律体であり、光、熱、音などの刺激に反応します。生命が地球に誕生したのは約40億年前と言われていますが、1980年、オーストラリアで発見された細胞の糸状の鎖は最も古い化石で約35億年前のものと言われています。

生命誕生のメカニズムは未だ充分に分かっていませんが、先ず原始の海でアミノ酸、プリン(purine)やピリミジン(pyrimidine)の塩基などが、紫外線や稲妻による刺激に助けられて、炭酸ガス、窒素、水から合成され、これらの複雑な有機物質を素材として生命体が誕生したのではないかと言われています。生命体は宇宙の何処かから地球にやって来たという説もありますが、それは、生命体が如何に誕生したかの答えにはなりません。

とも角、原始生命は酸素のない環境で生まれましたが、やがて、炭酸ガスを吸収して酸素を放出する緑色植物、光合成の作用をする生命体が現われ、酸素(O2)は地球大気の5分の1を占めるに至りました。そして、やがて成層圏オゾン(O3)層も形成され、それが太陽から来る紫外線を弱めてくれるので、われわれは地上で生活できるようになりました。紫外線はわれわれのDNAに損傷を与え、皮膚ガンを引き起すことがあります。DNAは遺伝情報を保持する生命体にとって不可欠の物質です。最近、オゾン層の一部に破損が見られ、その原因と見なされるフロンガスの使用が規制されるようになったことは周知の通りです。

ところでオゾン層が形成されない時点でも原始生命が生まれ、進化することが出来たのは海があったからです。原始生命は紫外線が弱められる海の中で生活していました。そのためでしょうか、すべての生命体は水を欲します。そもそも、われわれの体重の約60%は水であり、赤ちゃんにいたっては大へん瑞瑞しく77%は水だそうです。

われわれ自然科学者にとって、一般の人にとってもそうかもしれませんが、最も魅力があり、内容の充実した言葉は2つあり、1つは宇宙(cosmos)、もう1つは生命(life)です。勿論、この2つは自然科学の大きな研究対象であり、宇宙、あるいは生命体、の構造、組成、エネルギーなど、その本質を解明しようというのが、それぞれ物理系サイエンス(physical science)であり、生物系サイエンス(biological science)なのです。前者には物理学、化学、天体物理、地球物理などが属し、後者には生理学、病理学、遺伝学、発生学、生態学(ecology)などが含まれます。物理学は19世紀まで自然哲学と呼ばれ、この宇宙を構成する基本粒子や宇宙を支配する基本法則を研究の対象とします。Ecologyについては、この単語自身、ドイツの生物学者ヘッケルによる造語で、家を意味するギリシャ語、oikosを語源としています。エコロジーとは生物(人間を含めて)とその環境との関係を研究する学問のことですが、今回の会議の中心課題は湖沼のエコロジーなのです、と言った場合には自然(生態)環境を意味すると取って下さい。

サイエンスを一口で言えば、観測と実験、それに論理的考察を加えて自然界の真実を理解しようとするのですが、その窮極の目的はこの大宇宙(macrocosm)と、われわれ人間、小宇宙(microcosm-宇宙の縮図)との結びつきを解明しようとするところにあると言えます。われわれを取り囲む世界とわれわれとの深い関係、エコロジーを理解したいという願望は誰にでもあるでしょう。

水はわれわれの日常生活をはじめ、さまざまの産業活動にとって不可欠な資源であるだけに、湖沼はかけがえのない大切な財産なのです。現在、霞ヶ浦の水は年間約0.5億トンを50万人が水道水として使っており、農業、工業用水を合わせると年間使用量は約5億トンに達しています。水道水としては一人平均毎日約300リットル消費している勘定になり、これはアメリカ人の消費量と言われる毎日約100ガロン(約380リットル)に近い値です。

1963年、閣議で決定され、1968年から建設が開始されたつくば研究学園都市は、今や科学者、技術者約12,000人の頭脳の集積が見られ、世界有数のサイエンス・シティとして発展を遂げましたが、近くに霞ヶ浦があったからこそ、その水源が確保されたことは忘れてはならない事実でしょう。

天気が良ければ、機上から俯瞰する霞ヶ浦は大へん美しく人の心を捉えます。成田空港は霞ヶ浦の南、約25・に位置しますが、滑走路はほぼ南北に走っていますので、北風のとき、飛行機は筑波山を目指して飛び立ちます。アメリカ便の場合には、すぐに右旋回してLake pointsと呼ばれる霞ヶ浦(西浦)の南端をかすめて、鹿島灘に抜けますので左側に、ヨーロッパ便の場合にはそのまま北に向かいますので右側に、霞ヶ浦を眺めることが出来ます。

人間は古来、自然との深い結びつきのもとに生活して来ました。縄文時代の狩猟採集生活の名残りが貝塚です。霞ヶ浦周辺にも貝塚遺跡が多く、それを線で結ぶと昔の海岸線が想定できるといわれています。特に、美浦村の陸平(おかだいら)遺跡は面積十数ヘクタールに及び日本最大級の貝塚です。

弥生時代は縄文時代に続くもので、紀元前3世紀頃、大陸から水稲耕作の進んだ技術の流入と共に始まりました。弥生時代は3世紀頃に終りますが、日本の農耕社会は発展し、古墳時代と呼ばれる時期を迎えます。霞ヶ浦周辺にもこの時代に築かれた多くの古墳が残され、特に石岡市高浜の舟塚山古墳は全長186mの前方後円墳で極めて大型のものです。古墳の風習は7世紀の大化の改新(645年)の頃まで続きました。

ところで、4、5世紀になると大和政権が日本本土の大半を統一し、7世紀にはいると次第に中央集権国家として律令体制を固めていきますが、蝦夷の住む東北地方、陸奥国は未だ制圧することが出来ませんでした。従って、この陸奥国と境を接する常陸国は大和政権にとって辺境の重要な戦略拠点としての役割を演じました。大和政権は農業の生産性向上を目指し、水稲耕作の推進政策をとってきましたが、この地方は農耕地として開墾できる土地が広く、また、海や山の幸にも恵まれ、その有様は奈良時代、8世紀前半に編纂された「常陸風土記」によって窺うことが出来ます。敢えて比べますと、19世紀以降、カリフォルニアはアメリカの西のフロンティアとして繁栄して来ましたが、古代、この常陸国は日本の東のフロンティアとして大いに活況を呈しました。更に付言しますと、現在のつくば研究学園都市はサイエンスのフロンティアに挑戦している一大拠点だといえるのではないでしょうか。

ところで、その頃の霞ヶ浦は入江であり、「常陸風土記」には「流海(ながれうみ)」、「万葉集」には「浪逆(なさか)の海」という名で出ております。平安時代には鹿島灘の「外の海」に対し「内の海」と呼ばれて、その明媚な風光がめでられています。鎌倉時代になって詠まれた歌の中にはじめて「霞の浦」という言葉が表われ、これが「霞ヶ浦」の名の起こりでしょう。その頃の代表的な和歌は、例えば「春がすみ霞の浦をゆく舟のよそにも見えぬ人を恋ひつつ」(藤原定家)、あるいは「ほのかにも知らせてしがな東なる霞の浦のあまのいさり火」(順徳院)などです。

どの湖も移り変りの歴史を背負っていますが、特に、霞ヶ浦はここ数百年の間、激しい変化を遂げ、現在の姿になりました。湖底の推積物にはその歴史が刻まれており、霞ヶ浦の淡水化(あるいは海水と淡水が混じる汽水化)は僅か200年前、18世紀だということを教えてくれます。

勿論、この霞ヶ浦の変遷には人為的なものと自然の仕わざ、この両者が関係しています。前者としては江戸時代初期の利根川東遷工事が考えられます。徳川家康が江戸に入府したとき、江戸周辺の水害防止、湿地の農地化、水運整備などのため、当時、江戸湾に注いでいた利根川本流を旧常陸川を通じて銚子へ流す大工事を行いました。また、後者、自然の仕わざとしては、浅間山(1793年)や富士の大噴火(1707年)により大量の火山灰が関東一円に降り、それらの土砂が利根川などの河川により下流に運ばれ、霞ヶ浦の出口付近一帯を埋め立てたのが淡水化の始まりです。また、このため、常陸利根川の流水能力が減退し、霞ヶ浦周辺はたびたび洪水に見舞われています。勿論、最近、さまざまの治水工事が行われ、洪水氾濫を最小限に留める施策が講じられていることはよく知られる通りです。

言うまでもなく、霞ヶ浦はその周辺の人間活動の影響を強く受けます。前述の「常陸風土記」が書かれた奈良時代、国府は現在の石岡市に設けられ、国府の役所、国衙(こくが)を核に東西、南北それぞれ約1・四方、ミニ平城京が建設されました。計画された人工の町という意味ではつくば研究学園都市に似ています。国衙は939年平将門によって焼き払われた歴史がありますが、江戸時代以前まで常陸国の行政の中心地でした。この地が国府に選ばれた理由としては、霞ヶ浦の水運の便に恵まれていたこと、筑波山を望む景勝の地であったことなどが考えられるでしょう。

ところで、石岡市の北には千人位が働いていたと見られる大規模な鹿(か)の子遺跡があり、8-9世紀、蝦夷征討のための鉄製武器などを生産した工房群跡と考えられています。同遺跡から出土した漆紙文書によると、当時、常陸国の人口は約20万、国府には約2万の住民がいたということになっております。現在の茨城県(約6000・)は、常陸国とほぼ同じところを占めており、最近の総人口は約300万人ですから、1200年の間に15倍位になった勘定です。人口密度にすれば、1平方・当り33人から500人に増加しました。一般的に、人口増加はエコロジー(自然環境)の悪化に結びつきます。

歴史を調べることにより、人間が過去に冒した過ちからさまざまのことを学ぶことができます。過去において、森林の伐採、野鳥獣の乱獲、土地の不毛化など、取り直しのつかない状態まで、生態環境を破壊したため、終焉を迎えた文明が数多くあります。その一例として、南米チリから約3800・西、太平洋上の孤島イースター島の文明が挙げられます。そこにはポリネシア系の原住民が築いた巨大石像群がありますので、古くから多くの学者に興味を持たれていました。今日イースター島は不毛であり、原生の木も野鳥も見当りません。ところがポリネシア人達が漂着した西暦300年頃、この島は熱帯林で覆われた緑の楽園でした。植民者達は、嬉嬉として、野鳥や海鳥やヤシの実を食べ、木を伐採して開墾し、その木で作ったカヌーで大海に乗り出しては魚やイルカを捕獲して生活していました。また、ヤシの木は、運搬のためのローラーやレバーに使い、巨大石像も建立しました。

しかし、この初期の豊かな環境のため、人口は爆発的に増加し、1平方・当り60人以上になった頃、エコロジーの破壊が始まりました。島の木は使い果たされ、木で覆われることがなければ表土は侵食されて農業の生産性は減退し、野鳥は絶滅、やがて人口も激減して特有の文字(現在解読不可能)を持った文明も滅びてしまいました。ここは、絶海の孤島で他の島との交流がなく隔離されていますのでエコロジーの崩壊の過程は明瞭です。イースター島は小さく、面積は163平方・、霞ヶ浦(西浦)の面積176平方・に近い大きさです。もし、この島に定員のあることに気付いた賢人がおり、産児制限による家族計画をやっておれば、この文明の崩壊は免れたかもしれません。他人ごとではなく、この地球にも定員があることをカトリックの本山、ローマ法皇にも知って戴かねばなりません。定員以上はエコロジーの悪化を招きます。

イースター島と同列には論じられませんが、霞ヶ浦のエコロジーも周辺地域の人口の増大と産業の発展と共に悪化して来ました、CODは水の汚れの一つの指標(1リットルの湖水中に含有する有機物を酸化分解するときに要求される酸素量をミリグラムで示したもの)ですが、1973年、実は、筑波大学が創設された年、この値が、7.5を記録し養殖ゴイが大量に死んでいます。1979年にはCODが10.6まで上昇し、アオコが大発生しています。この頃から水質が悪く、子供達は霞ヶ浦で水泳しなくなりました。嘗って、私達が「霞ヶ浦の自然」と言っていたものが「霞ヶ浦の環境」と呼び名が変りましたが、更に「霞ヶ浦のゴミ捨て場」などに成り下っては大へんです。この湖の汚れの原因は、生活排水43%、畜産12%、コイ養殖7%、工場、事業場3%、山林、農地などからの汚濁が35%となっています。CODの値を下げるには、排水の浄化に多くの人の英知と協力を必要としていることは明らかです。

戦後、印度など第三世界を中心に食料生産の向上を目指して始められた緑の革命(green revolution)と呼ばれる農業技術開発事業があります。確かに、農作物の収量を飛躍的に増大させましたが、この技術は肥料や殺虫剤を大量に使うので、河川や湖沼、海洋を広範囲に汚染する結果になりました。わが国の農業も可成りの程度、肥料や殺虫剤に依存しているようです。私のつくばの住いのすぐ裏は田圃になっていますが、いつかヘリコプターが私の家の極く近くまで殺虫剤を散布したのには閉口しました。

終りに当り、最も重要な課題、科学・技術とエコロジーの関連に触れねばなりません。とも角、近代科学が創り出した知識は極めて優れた技術のノウハウを生み出し、われわれの現代生活はこの科学・技術に全面的に依存しています。例えば、経済発展、生活環境の改善、アメニティ、保健、医療の充実、天災、人災からの安全の確保などを含めて、要するに生活の質の向上に科学・技術のノウハウが大いに貢献しているのです。勿論、大規模な技術開発には緑の革命のように、前もって予想できない影の面を伴い、エコロジーの破壊に手を貸すことがあります。しかし、汚染を調査しエコロジーの改善を計るのもまた科学・技術の重要な役割なのです。

21世紀に向い、農業においても、エコロジーを守りながら収量を増加する、より高度な第二の緑の革命が求められています。四季折折の自然の営みを眺めますと、リサイクルは徹底し、無駄な廃棄物は一切出しておりません。これを真似た工業社会がわれわれの理想とするところでしょう。その実現には、高度な科学知識と、先端技術のノウハウを最大限に活用せねばなりません。考えてみますと、われわれの計画や政策は自然のスケールから見ますと、とかく短期的です。長期の展望なしにはエコロジーの問題に対処できないと言うことを最後に強調したいと思います。