木内大神と木内集落(2)

昨日書いた木ノ内区民センターからさらに100m程進んだところに「木内大神(きのうちだいじん)」があった。

辺りは神社の古さを思わせる樹木がうっそうとしている。

通りの横に通りの方向と平行に入口鳥居が置かれている(東向き)。

そして、参道を少し進むと参道は右にカーブして正面に拝殿が見える。

正面が神社拝殿(南向き)で、左手に舞台がある。

創建は多くの古い神社が創建されたと伝わっている大同年間(806~810年)とされる。

主祭神は穀物の女神である豊受姫命(伊勢神宮外宮の神)。

ウィキペディアによれば「大納言四条隆房がこの地を領地とした時に保護し、鎌倉時代には東胤頼の二男木内胤朝が領し社殿を造営、神領を納め一族の祈願所とした。千葉氏や北条氏の崇敬が厚く伏見天皇の直筆書が献ぜられている。」と書かれている。

よくわからないので更にウィキペディアで調べて見る。

・大納言四条隆房:藤原隆房(ふじわらのたかふさ):平安時代末期から鎌倉時代初期(1148~1209)にかけての公卿。

平清盛の娘を正室とし、加賀国・因幡国の国司などを歴任したそうなので、この上総介などにもついたのか?

建永元年(1206年)に出家し引退。法名は寂恵。

・東 胤頼(とう たねより):平安時代末期から鎌倉時代初期(1155~1228年)の武将。千葉氏の一族。千葉常胤の六男。東氏、遠藤氏の祖。胤頼は六男であり従五位の別称大夫を付し、東六郎大夫と称した。

・・・源頼朝が三浦半島での敗北で安房に逃れた時に頼朝勢に加勢して関東での頼朝の勢力拡大に一役買っているようだが晩年は出家して法然の弟子となり、法阿弥陀仏(法阿)と称したそうだ。

これ以上は調べるのも時間がかかりそうなのでこの辺でギブアップ。

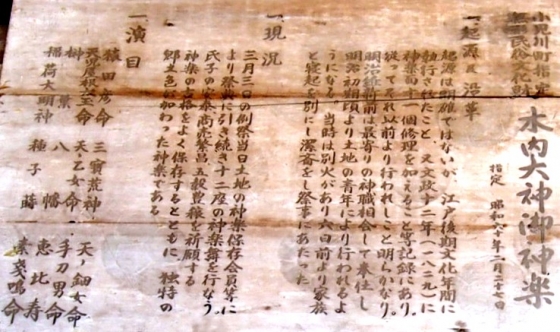

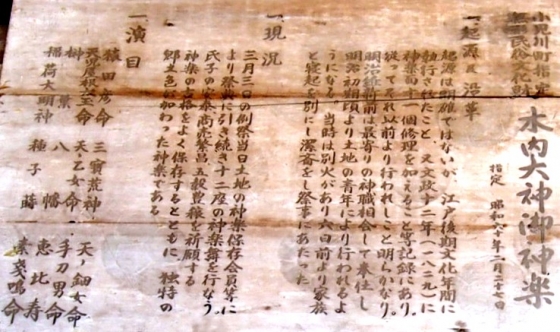

この舞台では香取市無形文化財に指定されている十二座神楽が3月3日に奉納される。

上の説明に寄れば、江戸時代後期から神社関係者で神楽は奉納されてきたようだ。

そして明治初期には青年たちも一緒に6日間祭事の前は共に寝起きし、神楽を奉納したという。

これらは多くの神社で似たようなことが昔は行なわれていた。

石岡には染谷、柿岡、根小屋にも同じような十二座神楽が残されている。

もう少し明日に続きます。

辺りは神社の古さを思わせる樹木がうっそうとしている。

通りの横に通りの方向と平行に入口鳥居が置かれている(東向き)。

そして、参道を少し進むと参道は右にカーブして正面に拝殿が見える。

正面が神社拝殿(南向き)で、左手に舞台がある。

創建は多くの古い神社が創建されたと伝わっている大同年間(806~810年)とされる。

主祭神は穀物の女神である豊受姫命(伊勢神宮外宮の神)。

ウィキペディアによれば「大納言四条隆房がこの地を領地とした時に保護し、鎌倉時代には東胤頼の二男木内胤朝が領し社殿を造営、神領を納め一族の祈願所とした。千葉氏や北条氏の崇敬が厚く伏見天皇の直筆書が献ぜられている。」と書かれている。

よくわからないので更にウィキペディアで調べて見る。

・大納言四条隆房:藤原隆房(ふじわらのたかふさ):平安時代末期から鎌倉時代初期(1148~1209)にかけての公卿。

平清盛の娘を正室とし、加賀国・因幡国の国司などを歴任したそうなので、この上総介などにもついたのか?

建永元年(1206年)に出家し引退。法名は寂恵。

・東 胤頼(とう たねより):平安時代末期から鎌倉時代初期(1155~1228年)の武将。千葉氏の一族。千葉常胤の六男。東氏、遠藤氏の祖。胤頼は六男であり従五位の別称大夫を付し、東六郎大夫と称した。

・・・源頼朝が三浦半島での敗北で安房に逃れた時に頼朝勢に加勢して関東での頼朝の勢力拡大に一役買っているようだが晩年は出家して法然の弟子となり、法阿弥陀仏(法阿)と称したそうだ。

これ以上は調べるのも時間がかかりそうなのでこの辺でギブアップ。

この舞台では香取市無形文化財に指定されている十二座神楽が3月3日に奉納される。

上の説明に寄れば、江戸時代後期から神社関係者で神楽は奉納されてきたようだ。

そして明治初期には青年たちも一緒に6日間祭事の前は共に寝起きし、神楽を奉納したという。

これらは多くの神社で似たようなことが昔は行なわれていた。

石岡には染谷、柿岡、根小屋にも同じような十二座神楽が残されている。

もう少し明日に続きます。

木内大神と木内集落(3)

早いもので昨日からもう3月だ。

一昨日は太陽も照ってかなり暖かく気持ちが良かったが、昨日は雨となってあまり気温も上がらなかった。

雨も花粉症にとってはありがたいことであるが、3月はあまり辺りを散策することは控えることになりそうだ。

今日はまた太陽が戻ってきた。

夕焼けも復活。

昨日EMSで郵便局からイギリスの孫に本などを送ってきた。

今月で孫も2歳になる。秋には日本にまた来てくれそうだ。

さて、小見川の木内大神を紹介しているが3回目となる。

鎌倉以降、千葉氏一族の東氏、木内氏と続いた氏族の祈願所としてこの神社は発展してきたようだ。

辺りは木々がうっそうと茂る。

古木の前の狛犬は比較的新しいようだ。

こちらが神社の本殿。

神社の説明板に寄れば、「天明7年(1787)に正殿を改造し、又、大正9年本社、拝殿、社務所を改造している。」と書かれている。

これは正殿? 本社? とすれば1787年に改造され、また大正9年にも改造されたものか?

なかなかきれいな造りです。

境内にはかなり年月を感じる古木(スタジイ?)が目立ちます。

上の写真は猿田彦が祀られています。

神社の御神木は本殿近くに大きなスギの木がありました。

でもやはりこのようなスタジイは迫力があります。

明日は3月3日でこの神社の祭日。木内(きのうち)神楽が奉納されます。

一昨日は太陽も照ってかなり暖かく気持ちが良かったが、昨日は雨となってあまり気温も上がらなかった。

雨も花粉症にとってはありがたいことであるが、3月はあまり辺りを散策することは控えることになりそうだ。

今日はまた太陽が戻ってきた。

夕焼けも復活。

昨日EMSで郵便局からイギリスの孫に本などを送ってきた。

今月で孫も2歳になる。秋には日本にまた来てくれそうだ。

さて、小見川の木内大神を紹介しているが3回目となる。

鎌倉以降、千葉氏一族の東氏、木内氏と続いた氏族の祈願所としてこの神社は発展してきたようだ。

辺りは木々がうっそうと茂る。

古木の前の狛犬は比較的新しいようだ。

こちらが神社の本殿。

神社の説明板に寄れば、「天明7年(1787)に正殿を改造し、又、大正9年本社、拝殿、社務所を改造している。」と書かれている。

これは正殿? 本社? とすれば1787年に改造され、また大正9年にも改造されたものか?

なかなかきれいな造りです。

境内にはかなり年月を感じる古木(スタジイ?)が目立ちます。

上の写真は猿田彦が祀られています。

神社の御神木は本殿近くに大きなスギの木がありました。

でもやはりこのようなスタジイは迫力があります。

明日は3月3日でこの神社の祭日。木内(きのうち)神楽が奉納されます。

西音寺(1)

小見川の木内大神を訪問した後に、近くのもう一つ気になる場所へ行きました。

天光山 良忠院 西音寺。 浄土宗(鎮西派)

康元元年(1256年)荒見胤村(東胤頼の甥)が創建。僧 然阿良忠が開山。

その後250年ほどは寺門を閉ざしていたという。それを室町時代末期の永禄5年(1562)に秀誉讃公上人が森山城主東胤富の帰依をうけて,再建された。

手前に左右それぞれ3体の地蔵。 六地蔵

立派な屋根の本堂。

1676年に火災で焼失したが、1685年に再建された。

それから現在まで330年間数度の修理を実施したとのこと。

本堂入口の上には龍の彫り物

本堂内部にも大きな龍。本尊は阿弥陀如来

境内の大イチョウ。(樹齢は本堂再建の頃からと思われ、約330年くらいか)

冬場のため葉は落ちていたが見事なもの。

この根が出たようになっている突起物を乳根(ちちね)と呼ぶそうです。

秋の黄葉は見事なようです。また今度その頃に訪れて見たいと思います。

観音堂?

「奉修四十九堂・・・・」と書かれた紙がたくさん貼られていました。

このお寺は見どころがいっぱいあります。

明日もう少し載せます。

天光山 良忠院 西音寺。 浄土宗(鎮西派)

康元元年(1256年)荒見胤村(東胤頼の甥)が創建。僧 然阿良忠が開山。

その後250年ほどは寺門を閉ざしていたという。それを室町時代末期の永禄5年(1562)に秀誉讃公上人が森山城主東胤富の帰依をうけて,再建された。

手前に左右それぞれ3体の地蔵。 六地蔵

立派な屋根の本堂。

1676年に火災で焼失したが、1685年に再建された。

それから現在まで330年間数度の修理を実施したとのこと。

本堂入口の上には龍の彫り物

本堂内部にも大きな龍。本尊は阿弥陀如来

境内の大イチョウ。(樹齢は本堂再建の頃からと思われ、約330年くらいか)

冬場のため葉は落ちていたが見事なもの。

この根が出たようになっている突起物を乳根(ちちね)と呼ぶそうです。

秋の黄葉は見事なようです。また今度その頃に訪れて見たいと思います。

観音堂?

「奉修四十九堂・・・・」と書かれた紙がたくさん貼られていました。

このお寺は見どころがいっぱいあります。

明日もう少し載せます。

西音寺(2)

香取市西音寺は小見川と笹川のほぼ中間にあります。

比較的低地でまわりは田圃などが広がりますが、その中に少し盛り上がった小山にあります。

この鐘楼堂は平成元年に、旧小見川町の篤志家より寄進建立されたものだそうです。

鐘には阿弥像や天女像?が鋳込まれています。

下部の花模様。どのようにして造られたものか?

この梵鐘は一般的な和鐘ではなく「朝鮮鐘」と呼ばれる梵鐘の系統らしい。

飛天?

鐘楼堂の天井には龍の絵が描かれている。

この鐘楼堂はまだ新しいようだ。

しかし、まわりは殺風景なところでもあり、春や秋には銀杏の木とともに境内を美しく彩ってくれるでしょう。

比較的低地でまわりは田圃などが広がりますが、その中に少し盛り上がった小山にあります。

この鐘楼堂は平成元年に、旧小見川町の篤志家より寄進建立されたものだそうです。

鐘には阿弥像や天女像?が鋳込まれています。

下部の花模様。どのようにして造られたものか?

この梵鐘は一般的な和鐘ではなく「朝鮮鐘」と呼ばれる梵鐘の系統らしい。

飛天?

鐘楼堂の天井には龍の絵が描かれている。

この鐘楼堂はまだ新しいようだ。

しかし、まわりは殺風景なところでもあり、春や秋には銀杏の木とともに境内を美しく彩ってくれるでしょう。

西音寺(3)

西音寺は小見川(香取市)と笹川(東庄町)のほぼ中間にある。

明治7年にここで小学校が開校されました。

これが須賀山小学校となり、今の笹川小学校や小見川東小学校にわかれたという。

入り口横にある石塔。

文化14年(1817年)徳本上人念仏塔(「南無阿弥陀仏」6字名号碑)

1817年は上人が61歳で亡くなる1年前。

独特の南無阿弥陀仏の字の下には下に徳本と田という字を丸くした花押も彫られている。

徳本(とくほん)上人は紀伊国日高郡(日高町志賀)の出身で27歳で出家し、昼夜を問わず荒修業を続け、各地を回り念仏修業を行なった。

特に江戸近郊の農村部では念仏講が組織され熱狂的な信者がたくさんいたという。

この念仏塔は全国にあり和歌山県に約170、信濃地方に200、武蔵国にも約50 程あるといいます。

確かにこの字体は何度か見かけたことがあります。その時は気がつかなかったようです。

左の三猿の彫られた庚申塔は延宝2年(1674)のものとかなり古い。

そのとなりは廿日待塔や十九夜塔など江戸の前期から後期にかけてのものが残されている。

こちらは子安像が三体。 向かって右の像は明治初期の物です。

その他、青面金剛(庚申塔)や板碑などじっくりと調べて見たいものが多くあります。

西音寺から国道356号(利根水郷ライン)に戻るところの信号脇にあった「観音堂」

すぐ近くに小見川東小学校がある。

明治7年にここで小学校が開校されました。

これが須賀山小学校となり、今の笹川小学校や小見川東小学校にわかれたという。

入り口横にある石塔。

文化14年(1817年)徳本上人念仏塔(「南無阿弥陀仏」6字名号碑)

1817年は上人が61歳で亡くなる1年前。

独特の南無阿弥陀仏の字の下には下に徳本と田という字を丸くした花押も彫られている。

徳本(とくほん)上人は紀伊国日高郡(日高町志賀)の出身で27歳で出家し、昼夜を問わず荒修業を続け、各地を回り念仏修業を行なった。

特に江戸近郊の農村部では念仏講が組織され熱狂的な信者がたくさんいたという。

この念仏塔は全国にあり和歌山県に約170、信濃地方に200、武蔵国にも約50 程あるといいます。

確かにこの字体は何度か見かけたことがあります。その時は気がつかなかったようです。

左の三猿の彫られた庚申塔は延宝2年(1674)のものとかなり古い。

そのとなりは廿日待塔や十九夜塔など江戸の前期から後期にかけてのものが残されている。

こちらは子安像が三体。 向かって右の像は明治初期の物です。

その他、青面金剛(庚申塔)や板碑などじっくりと調べて見たいものが多くあります。

西音寺から国道356号(利根水郷ライン)に戻るところの信号脇にあった「観音堂」

すぐ近くに小見川東小学校がある。

風車と夕焼け

毎日寒暖の差が大きく、春と冬が綱引きが続いているようです。

しかし、もう大分春めいてきたという感じはします。

昨日もまた千葉県の東端の銚子に行ってきました。

やはりこちらは冬は少し暖かく、夏は涼しい気候です。

利根川が茨城県と千葉県の境ですので、この川に沿って茨城県側を走ったり、その日の気分で途中から千葉県側に渡って走ったりして気分転換です。

昨日は小見川大橋を渡って、小見川の町を少し見学しました。

何もないと思っても結構面白いところがたくさん見つかります。

こちらはまた後で紹介します。

銚子はやはり漁港の町です。

この日も港に出て見ました。

昼時にこの船とカモメの飛ぶのを眺めるとやはり銚子に来たなと感じます。

それから銚子の町に近づくと、遠くからも高台に何台も風車を見ることができ、あああそこが銚子の町だとすぐに見分けることができます。

帰り際に風車の見える風景に夕日が空を赤く染めて綺麗でした。

最近夕焼けがとてもきれいな日が時々あります。

雨の日も最近多く、水分が多いためかもしれません。

雨の翌日が綺麗なようです。

しかし、もう大分春めいてきたという感じはします。

昨日もまた千葉県の東端の銚子に行ってきました。

やはりこちらは冬は少し暖かく、夏は涼しい気候です。

利根川が茨城県と千葉県の境ですので、この川に沿って茨城県側を走ったり、その日の気分で途中から千葉県側に渡って走ったりして気分転換です。

昨日は小見川大橋を渡って、小見川の町を少し見学しました。

何もないと思っても結構面白いところがたくさん見つかります。

こちらはまた後で紹介します。

銚子はやはり漁港の町です。

この日も港に出て見ました。

昼時にこの船とカモメの飛ぶのを眺めるとやはり銚子に来たなと感じます。

それから銚子の町に近づくと、遠くからも高台に何台も風車を見ることができ、あああそこが銚子の町だとすぐに見分けることができます。

帰り際に風車の見える風景に夕日が空を赤く染めて綺麗でした。

最近夕焼けがとてもきれいな日が時々あります。

雨の日も最近多く、水分が多いためかもしれません。

雨の翌日が綺麗なようです。

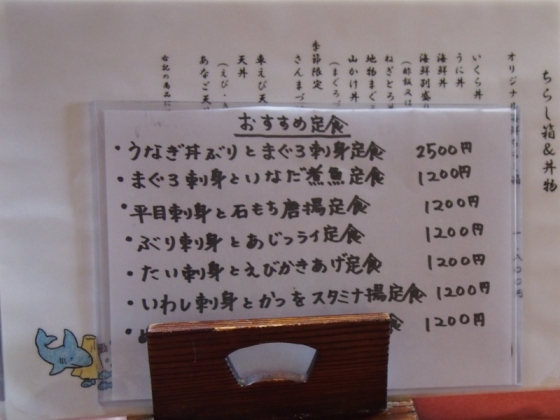

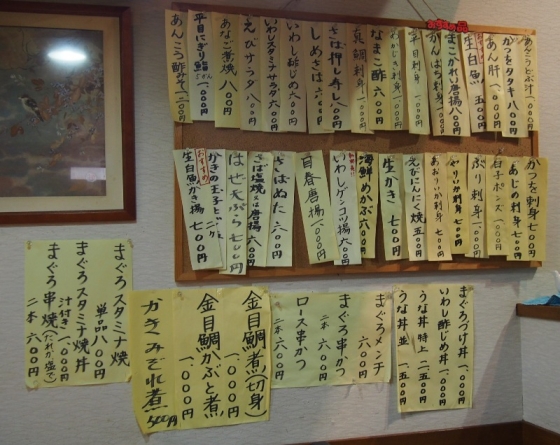

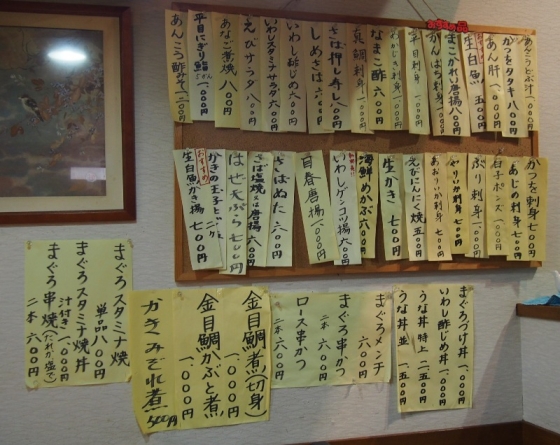

銚子の魚料理「鈴女」

ここは何度か紹介しましたし、最近は別ブログ「まほらの風にふかれて足まかせ」の方にグルメ記事をシフトしたのですが、こちらに書く記事がなくなればまた復活です。

2月は毎週のように銚子に行っていたので、この「鈴女」に2度も行った。

最近この店は流行り出したようで、平日でも天候があまり悪くなければ、昼時はかなり混んでいる。

ここには11時半頃をねらってやってくる。

前に11時50分頃に着いたら30分程待つことになり時間が無いのであきらめたことがあった。

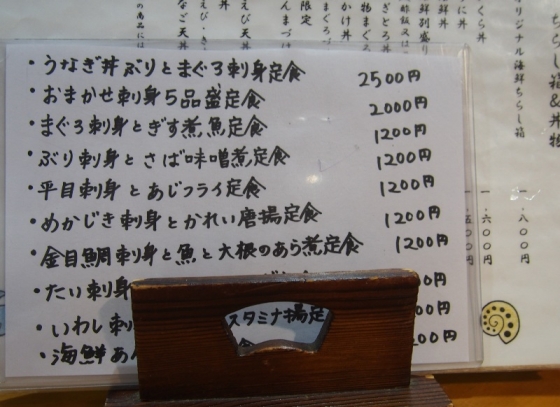

最近混むにはやはり理由もあるようだ。食べログでも点数が良いようだが、今までなかった定食の組み合わせが充実したのだ。

前は海鮮丼、銚子丼、刺身の定食などであったが、刺身と魚のかきあげや唐揚などの組み合わせが毎回のように変わる。

これはブリの刺身と

アジフライ。 定食にはあさりなどの味噌汁がつく。 1200円(税込)

このキャベツのサラダはセルフサービスで無料だ。

いつも山盛りいただく。 ほとんどの人がそうだ。

昔はサラダとコーヒーなども無料だったがさすがに1品だけになったようだ。

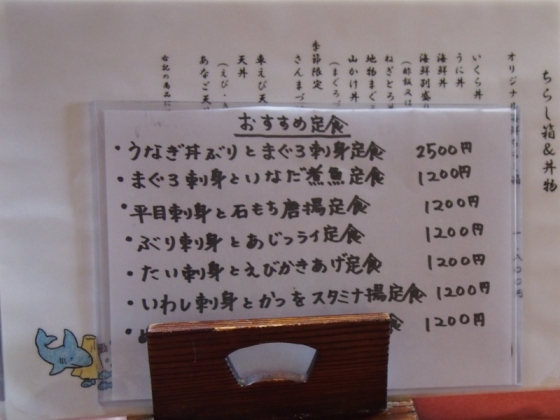

こちらは別の日のメニュー。

メカジキの刺身と

カレイの唐揚。

メカジキは今油がのっていてとても美味しかった。

キンメは久六が美味しいと思うが高いので今度こちらでいただいてみたい。

またお邪魔することになりそうだ。

またこの時はキャベツのサラダではなくダイコンの煮物がセルフサービで提供された。

そう、よく考えたら銚子はキャベツとダイコンは特産で、少しその辺に行けばたくさんある。

前に銚子の方にうかがったらキャベツと大根は買ったことが無いといわれた。

何時もいただくので買わなくてもよいそうだ。

これはうらやましい。

途中でキャベツやダイコンの出荷の箱を載せたトラックとすれ違った。

これから春キャベツが出荷される。

この春キャベツはやわらかくてサラダにピッタリだ。

これも楽しみだ。

銚子は気候が温暖なので冬場も栽培や収穫ができる。

調べて見るとこのキャベツと大根を栽培するようになったのは比較的新しい。

それまで甘藷と麦類を作っていた畑でキャベツと大根を栽培し始めたのは昭和30年頃だそうだ。

色々考え努力して今があることが分かった。

春キャベツは特に銚子は特産らしい。

こんど近くのスーパーなどで見かけたら産地を見て見よう。

2月は毎週のように銚子に行っていたので、この「鈴女」に2度も行った。

最近この店は流行り出したようで、平日でも天候があまり悪くなければ、昼時はかなり混んでいる。

ここには11時半頃をねらってやってくる。

前に11時50分頃に着いたら30分程待つことになり時間が無いのであきらめたことがあった。

最近混むにはやはり理由もあるようだ。食べログでも点数が良いようだが、今までなかった定食の組み合わせが充実したのだ。

前は海鮮丼、銚子丼、刺身の定食などであったが、刺身と魚のかきあげや唐揚などの組み合わせが毎回のように変わる。

これはブリの刺身と

アジフライ。 定食にはあさりなどの味噌汁がつく。 1200円(税込)

このキャベツのサラダはセルフサービスで無料だ。

いつも山盛りいただく。 ほとんどの人がそうだ。

昔はサラダとコーヒーなども無料だったがさすがに1品だけになったようだ。

こちらは別の日のメニュー。

メカジキの刺身と

カレイの唐揚。

メカジキは今油がのっていてとても美味しかった。

キンメは久六が美味しいと思うが高いので今度こちらでいただいてみたい。

またお邪魔することになりそうだ。

またこの時はキャベツのサラダではなくダイコンの煮物がセルフサービで提供された。

そう、よく考えたら銚子はキャベツとダイコンは特産で、少しその辺に行けばたくさんある。

前に銚子の方にうかがったらキャベツと大根は買ったことが無いといわれた。

何時もいただくので買わなくてもよいそうだ。

これはうらやましい。

途中でキャベツやダイコンの出荷の箱を載せたトラックとすれ違った。

これから春キャベツが出荷される。

この春キャベツはやわらかくてサラダにピッタリだ。

これも楽しみだ。

銚子は気候が温暖なので冬場も栽培や収穫ができる。

調べて見るとこのキャベツと大根を栽培するようになったのは比較的新しい。

それまで甘藷と麦類を作っていた畑でキャベツと大根を栽培し始めたのは昭和30年頃だそうだ。

色々考え努力して今があることが分かった。

春キャベツは特に銚子は特産らしい。

こんど近くのスーパーなどで見かけたら産地を見て見よう。

小見川散歩(1)

千葉県香取市小見川は、合併前は小見川町であり、隣りの佐原市が水郷や伊能忠敬で知られた町である陰に隠れたまちである。

地元の方にとってはこのような書き方は気に食わないと思うが、遠く離れた場所に住む私にとってはその認識でいた。

しかし、この町も調べて見るととても興味深い。

まず阿玉台や良文などの貝塚が山側に数多くある。

地形を見て見ると古代はこの町がある辺りは大きな内海となっていて、古代はこの周りに住むのにはとても適した場所だったと思われる。

そして、平将門の乱以降には、初めて平氏の名をもらい関東に進出した高望王の五男「平良文」が館を持っていたといわれ、千葉氏との関係も興味が持たれる地域である。

江戸時代に隣りの佐原が江戸勝りといわれるほど水運で繁栄したことに比べるとその陰に隠れているが、地理的に近いこともあり、また利根川に平行して走る黒部川が街中を流れ、やはり水運でかなり繁栄したものと考えられる。

上の写真は町の中心を流れる黒部川だが、このように流れはほとんどなくのどかな水鳥の楽園となっていた。

場所はこの背後には「八丁面公園」がある。

そして街中に少し珍しい美術館があると知ってやってきた。

嘉永元年(1848年)創業の谷屋呉服店。

高級和服を中心にあつかっているこのお店は、東京日本橋にもお店を出しているのです。

しかし、当然着物に興味があってきたわけではありません。

ここの蔵が国の有形文化財に指定されている日本で唯一の「貝紫」の染色美術館として開放されていると知ったためです。

しかし、この日は春の和服フェアに向けた準備に追われていて、お店の方も全く対応できる状況にはないようです。

声をかけて見ましたが、丁重に本日の見学はできないと断られてしまいました。

美術館の名前は「夢紫美術館」。

お店のHPによると

「古来より「色の宝石」「高貴の色」とされてきた貝紫の染色美術館で、国内で唯一の私設染色美術館でもあります。

染織研究家でもある現店主・六代目儀助が友禅模様師と共に研究を重ね、巻き貝のパープル腺にある色素を紫外線にあて、紫色に染め上げる幻の技法を復元しました。

現店主・儀助はこの貝紫を「夢紫」と命名。こうして、古代人のときめきがはるかな時を超えて現代に蘇りました。

館内には、貝紫染色による「江戸友禅染」の着物や帯、染絵額・正倉院復元織物などを展示しております。」

と書かれております。

この土蔵の内部が美術館となっており、明治時代初期の建築だそうです。洪水にも耐えるように作られているそうです。

ここが美術館の入り口ですが、とても重厚な扉で厳重に作られており、漆喰の壁の厚みも60cm以上あるそうです。

また階段があって蔵の床面が一段高くなっているのも洪水対策だといいます。

紫色の着物ばかりではなく、この色素を使った絵がどのようなものかを一度見たいと思ったのですが・・・・

またの機会にしましょう。

地元の方にとってはこのような書き方は気に食わないと思うが、遠く離れた場所に住む私にとってはその認識でいた。

しかし、この町も調べて見るととても興味深い。

まず阿玉台や良文などの貝塚が山側に数多くある。

地形を見て見ると古代はこの町がある辺りは大きな内海となっていて、古代はこの周りに住むのにはとても適した場所だったと思われる。

そして、平将門の乱以降には、初めて平氏の名をもらい関東に進出した高望王の五男「平良文」が館を持っていたといわれ、千葉氏との関係も興味が持たれる地域である。

江戸時代に隣りの佐原が江戸勝りといわれるほど水運で繁栄したことに比べるとその陰に隠れているが、地理的に近いこともあり、また利根川に平行して走る黒部川が街中を流れ、やはり水運でかなり繁栄したものと考えられる。

上の写真は町の中心を流れる黒部川だが、このように流れはほとんどなくのどかな水鳥の楽園となっていた。

場所はこの背後には「八丁面公園」がある。

そして街中に少し珍しい美術館があると知ってやってきた。

嘉永元年(1848年)創業の谷屋呉服店。

高級和服を中心にあつかっているこのお店は、東京日本橋にもお店を出しているのです。

しかし、当然着物に興味があってきたわけではありません。

ここの蔵が国の有形文化財に指定されている日本で唯一の「貝紫」の染色美術館として開放されていると知ったためです。

しかし、この日は春の和服フェアに向けた準備に追われていて、お店の方も全く対応できる状況にはないようです。

声をかけて見ましたが、丁重に本日の見学はできないと断られてしまいました。

美術館の名前は「夢紫美術館」。

お店のHPによると

「古来より「色の宝石」「高貴の色」とされてきた貝紫の染色美術館で、国内で唯一の私設染色美術館でもあります。

染織研究家でもある現店主・六代目儀助が友禅模様師と共に研究を重ね、巻き貝のパープル腺にある色素を紫外線にあて、紫色に染め上げる幻の技法を復元しました。

現店主・儀助はこの貝紫を「夢紫」と命名。こうして、古代人のときめきがはるかな時を超えて現代に蘇りました。

館内には、貝紫染色による「江戸友禅染」の着物や帯、染絵額・正倉院復元織物などを展示しております。」

と書かれております。

この土蔵の内部が美術館となっており、明治時代初期の建築だそうです。洪水にも耐えるように作られているそうです。

ここが美術館の入り口ですが、とても重厚な扉で厳重に作られており、漆喰の壁の厚みも60cm以上あるそうです。

また階段があって蔵の床面が一段高くなっているのも洪水対策だといいます。

紫色の着物ばかりではなく、この色素を使った絵がどのようなものかを一度見たいと思ったのですが・・・・

またの機会にしましょう。

小見川散歩(2)-須賀神社

今日は1日中雨でした。冬場としては今年は雨が多いです。

いつもの年にくらべ雨が多いので花粉も大分少なくなっているようです。

さて、小見川の街中の神社として由緒のありそうな場所を探した。

前に木内大神を訪れた時に木内神楽が有名なことを知ったが、もう一つこの須賀神社の祇園祭が盛んであることが書かれていた。

祇園祭は7月に行なわれるようだが、やはりこの神社の祭神はスサノオだそうだ。

スサノオを祀る神社は八坂神社が有名だが、江戸時代まで牛頭天王を祀る天王社が明治以降に皆スサノオを祭神とした八坂神社やこの須賀神社という名前の神社に変わって行った。

するとこの神社はやはり牛頭天王の天王社なのか?

上の写真の大鳥居の裏側には「天保二辛卯六月吉日」「六町氏子中」と彫られています。

天保2年は1831年。

隣りの笹川の「天保水滸伝」の大利根河原での決闘は天保15年(1844年)だ。

入口の狛犬はなかなか迫力がある。

この神社に建てられた看板はもう文字が薄くなっていて良く読めません。

なんとか読んだ内容を書きだしてみました。

「粟飯原氏の創建になる神社で祭神は、素戔嗚尊(スサノオノミコト)である。寛永17年(1640)以降大規模な修繕が加えられ、現在の社殿は大正3年に改築したものである。また境内にある水天宮の建立は元禄年間である。

春の祭礼としては毎年4月3日に木内神社の氏子によって奉納される神楽があり、夏の祭礼は町内最大規模のもので毎年7月21日~24日まで六町(川端・仲町・小路・本町・南下宿・北下宿)の氏子によってとりおこなわれる祇園祭がある。

祇園祭は「須賀神社由緒沿革」によれば寛永17年に、内田正信公が米穀金銭を寄進して祭礼費を援助したことにはじまると伝えられている。(おみがわふるさと小路設置事業)」

となっている。これもやっと読めるだけなので少し違うところもあるかもしれない。

粟飯原(あいはら)氏はWikipediaによれば千葉氏の一族で「平安時代末期に平常長の四男・粟飯原常基(つねもと)がこの苗字を称し、この小見川に館を構えたのが始まりとされる」と書かれています。

また内田正信は徳川家光の家臣で鹿島郡なども含めて1万石で小見川藩主となり、後に5000石加増されて下野国鹿沼藩主となった。

しかし家光の死により、これに伴って39歳で殉死したと書かれています。どんな人物だったのでしょうか。

3月3日に先日書いた木内大神で神楽が奉納され、1ヶ月後の4月3日のこの須賀神社でも同じ神楽が奉納される。

そして全国各地の八坂神社などと同様に夏の祇園祭が行なわれる。

しかしどこにも牛頭天王の天王社とは書かれていない。

でもどうも昔は天王社であったように感じる。

どこも同じだが祭りの始まりについてはどこまでたどれるのか・・・・

途中できっと廃れた時もありそうに思う。

こちらが大正時代に改築したという神社拝殿。

拝殿に続く本殿だが、手前には子供の遊び場(ブランコ、すべり台)があった。

境内にある「水天宮」

上の説明にあったように建立は元禄年間(1688~1704年)だという。

やはりこの頃の建物は見ごたえがある。

小見川の街中にはこの須賀神社のほかに八坂神社と金刀比羅神社があり、全てスサノオが祀られています。

調べて見ると香取市でまとめている「香取を旅する」(こちら)によると

「お神輿三基は、須賀神社・八坂神社・金刀比羅神社から出ます。八坂神社は京都八坂神社から、金刀比羅神社は四国讃岐から勧請しました。須賀神社の祇園祭は尾張の国津島神社の流れをくむのか、京都八坂神社の流れをくむのか??・・・。」と書かれています。

私と同じ疑問を持っていることがわかります。

津島神社の牛頭天王社がやはり元なのではないかと思います。

いつもの年にくらべ雨が多いので花粉も大分少なくなっているようです。

さて、小見川の街中の神社として由緒のありそうな場所を探した。

前に木内大神を訪れた時に木内神楽が有名なことを知ったが、もう一つこの須賀神社の祇園祭が盛んであることが書かれていた。

祇園祭は7月に行なわれるようだが、やはりこの神社の祭神はスサノオだそうだ。

スサノオを祀る神社は八坂神社が有名だが、江戸時代まで牛頭天王を祀る天王社が明治以降に皆スサノオを祭神とした八坂神社やこの須賀神社という名前の神社に変わって行った。

するとこの神社はやはり牛頭天王の天王社なのか?

上の写真の大鳥居の裏側には「天保二辛卯六月吉日」「六町氏子中」と彫られています。

天保2年は1831年。

隣りの笹川の「天保水滸伝」の大利根河原での決闘は天保15年(1844年)だ。

入口の狛犬はなかなか迫力がある。

この神社に建てられた看板はもう文字が薄くなっていて良く読めません。

なんとか読んだ内容を書きだしてみました。

「粟飯原氏の創建になる神社で祭神は、素戔嗚尊(スサノオノミコト)である。寛永17年(1640)以降大規模な修繕が加えられ、現在の社殿は大正3年に改築したものである。また境内にある水天宮の建立は元禄年間である。

春の祭礼としては毎年4月3日に木内神社の氏子によって奉納される神楽があり、夏の祭礼は町内最大規模のもので毎年7月21日~24日まで六町(川端・仲町・小路・本町・南下宿・北下宿)の氏子によってとりおこなわれる祇園祭がある。

祇園祭は「須賀神社由緒沿革」によれば寛永17年に、内田正信公が米穀金銭を寄進して祭礼費を援助したことにはじまると伝えられている。(おみがわふるさと小路設置事業)」

となっている。これもやっと読めるだけなので少し違うところもあるかもしれない。

粟飯原(あいはら)氏はWikipediaによれば千葉氏の一族で「平安時代末期に平常長の四男・粟飯原常基(つねもと)がこの苗字を称し、この小見川に館を構えたのが始まりとされる」と書かれています。

また内田正信は徳川家光の家臣で鹿島郡なども含めて1万石で小見川藩主となり、後に5000石加増されて下野国鹿沼藩主となった。

しかし家光の死により、これに伴って39歳で殉死したと書かれています。どんな人物だったのでしょうか。

3月3日に先日書いた木内大神で神楽が奉納され、1ヶ月後の4月3日のこの須賀神社でも同じ神楽が奉納される。

そして全国各地の八坂神社などと同様に夏の祇園祭が行なわれる。

しかしどこにも牛頭天王の天王社とは書かれていない。

でもどうも昔は天王社であったように感じる。

どこも同じだが祭りの始まりについてはどこまでたどれるのか・・・・

途中できっと廃れた時もありそうに思う。

こちらが大正時代に改築したという神社拝殿。

拝殿に続く本殿だが、手前には子供の遊び場(ブランコ、すべり台)があった。

境内にある「水天宮」

上の説明にあったように建立は元禄年間(1688~1704年)だという。

やはりこの頃の建物は見ごたえがある。

小見川の街中にはこの須賀神社のほかに八坂神社と金刀比羅神社があり、全てスサノオが祀られています。

調べて見ると香取市でまとめている「香取を旅する」(こちら)によると

「お神輿三基は、須賀神社・八坂神社・金刀比羅神社から出ます。八坂神社は京都八坂神社から、金刀比羅神社は四国讃岐から勧請しました。須賀神社の祇園祭は尾張の国津島神社の流れをくむのか、京都八坂神社の流れをくむのか??・・・。」と書かれています。

私と同じ疑問を持っていることがわかります。

津島神社の牛頭天王社がやはり元なのではないかと思います。

小見川散歩(3)-初代松本幸四郎の墓

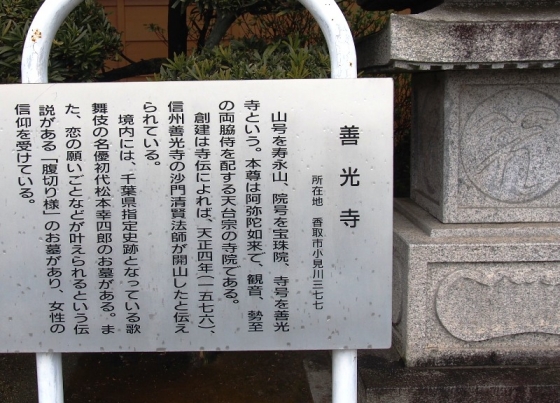

小見川町の市街地にある須賀神社の少し先に「正福寺」と「善光寺」という2つの寺が並んでいる。

その善光寺の墓所の中に初代松本幸四郎の墓がある。

善光寺の境内にある薬師堂脇に案内板があり、墓所の中を少し入ったところに比較的小さな墓石が置かれている。

左が墓石で、右は「千葉県指定有形文化財指定史跡」の石碑だ。

この墓石は3人の名前が彫られていて、真中が松本幸四郎の法名で、向かって左が先妻のもの。右は近親者の物だそうだ。

上の説明にあるように東京駒込にも墓が存在しそこには幸四郎と先妻・後妻の三人の法名が彫られているとのこと。

ただこちらの方が古いとか。

この初代松本幸四郎がこの小見川の外浜で生まれたという。

外浜(とはま)は今は住所が香取市になってしまって消えてしまって地元の人以外はわかりにくくなった。

この善光寺に近い場所のように思う。

善光寺山門。

長野の善光寺は無宗派だがここは天台宗。

その善光寺の墓所の中に初代松本幸四郎の墓がある。

善光寺の境内にある薬師堂脇に案内板があり、墓所の中を少し入ったところに比較的小さな墓石が置かれている。

左が墓石で、右は「千葉県指定有形文化財指定史跡」の石碑だ。

この墓石は3人の名前が彫られていて、真中が松本幸四郎の法名で、向かって左が先妻のもの。右は近親者の物だそうだ。

上の説明にあるように東京駒込にも墓が存在しそこには幸四郎と先妻・後妻の三人の法名が彫られているとのこと。

ただこちらの方が古いとか。

この初代松本幸四郎がこの小見川の外浜で生まれたという。

外浜(とはま)は今は住所が香取市になってしまって消えてしまって地元の人以外はわかりにくくなった。

この善光寺に近い場所のように思う。

善光寺山門。

長野の善光寺は無宗派だがここは天台宗。