陸奥国分寺(2)

仙台にある陸奥国国分寺の続きです。

全国の国分寺は聖武天皇が741年に全国に建設の令を出して、造られていきました。

常陸国はその中でも比較的早く建設されたようですが、ここの国分寺は少し遅くなったようですが少なくても750年代には出来上がっていたと思われます。

畿内から東に延びる官道は海沿いを行く「東海道」と山側を行く「東山道」の2本が伸びており、東海道は今私のいる石岡(常陸国府中)が終点ですが、その先も東山道の「白河の関」近くまで連絡道路が出来ていたようです。

この頃の陸奥国は、非常に大きな面積を占めており、この国分寺の建設される前からあった郡寺と思われる廃寺跡が陸奥国国衙といわれる宮城県の多賀城(仙台の北東部、塩釜方面)ともう一つ郡山で見つかっています。

陸奥国分寺はこの陸奥国国府「多賀城」から9.5kmも離れた場所(現在の仙台市の東南側)に建設されています。

何故このように離れて建設されたのかはわかっていませんが、すでに国府の多賀城には付属の寺院があったからではないかとみられています。

当時建設された国分寺は他の国分寺と同様に一時かなり衰退したようです。

しかし南大門、中門、金堂、講堂、七重の塔などを持つとても大きなものでした。また全て瓦葺きでした。

この国分寺には今回の地震・津波と同程度の大きさの貞観地震(869年5月)の影響を受けた跡が残されているといいます。

また934年に落雷で七重の塔が焼失してしまい、発掘調査でこの時の塔頂の銅でできた飾りが落下して地面に刺さったままで発見されています。

しかし、室町時代にはどうやら大分廃れていたようで堂宇もほとんどない状態だったようです。

それを伊達正宗が1605年から1607年にかけて再建したのです。

この再建は昔の堂宇の位置に出来るだけ合わせて建設しています。この薬師堂はその時に再建されたものですが、昔の講堂のあった位置にピッタリと一致しています。

「国分寺薬師堂」です。伊達正宗により1607年に昔の講堂の位置に再建されたもので、国の重要文化財です。

正宗は当時中尊寺や瑞巌寺の再建も行なっており、その造りと比べるとこちらはあまり飾りなどは加えずに昔のイメージを残すように工夫しているようです。

シンプルでとても良い造りです。

狛犬(阿型) このオランウータン型の狛犬はインパクトありますね。

南の方では角(つの)のある狛犬が結構いますが、常陸の方はほとんどが獅子のような狛犬が多いのですが、この姿の違いはどこから来るのでしょうか。

狛犬(吽型)

次回に続きます。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。

全国の国分寺は聖武天皇が741年に全国に建設の令を出して、造られていきました。

常陸国はその中でも比較的早く建設されたようですが、ここの国分寺は少し遅くなったようですが少なくても750年代には出来上がっていたと思われます。

畿内から東に延びる官道は海沿いを行く「東海道」と山側を行く「東山道」の2本が伸びており、東海道は今私のいる石岡(常陸国府中)が終点ですが、その先も東山道の「白河の関」近くまで連絡道路が出来ていたようです。

この頃の陸奥国は、非常に大きな面積を占めており、この国分寺の建設される前からあった郡寺と思われる廃寺跡が陸奥国国衙といわれる宮城県の多賀城(仙台の北東部、塩釜方面)ともう一つ郡山で見つかっています。

陸奥国分寺はこの陸奥国国府「多賀城」から9.5kmも離れた場所(現在の仙台市の東南側)に建設されています。

何故このように離れて建設されたのかはわかっていませんが、すでに国府の多賀城には付属の寺院があったからではないかとみられています。

当時建設された国分寺は他の国分寺と同様に一時かなり衰退したようです。

しかし南大門、中門、金堂、講堂、七重の塔などを持つとても大きなものでした。また全て瓦葺きでした。

この国分寺には今回の地震・津波と同程度の大きさの貞観地震(869年5月)の影響を受けた跡が残されているといいます。

また934年に落雷で七重の塔が焼失してしまい、発掘調査でこの時の塔頂の銅でできた飾りが落下して地面に刺さったままで発見されています。

しかし、室町時代にはどうやら大分廃れていたようで堂宇もほとんどない状態だったようです。

それを伊達正宗が1605年から1607年にかけて再建したのです。

この再建は昔の堂宇の位置に出来るだけ合わせて建設しています。この薬師堂はその時に再建されたものですが、昔の講堂のあった位置にピッタリと一致しています。

「国分寺薬師堂」です。伊達正宗により1607年に昔の講堂の位置に再建されたもので、国の重要文化財です。

正宗は当時中尊寺や瑞巌寺の再建も行なっており、その造りと比べるとこちらはあまり飾りなどは加えずに昔のイメージを残すように工夫しているようです。

シンプルでとても良い造りです。

狛犬(阿型) このオランウータン型の狛犬はインパクトありますね。

南の方では角(つの)のある狛犬が結構いますが、常陸の方はほとんどが獅子のような狛犬が多いのですが、この姿の違いはどこから来るのでしょうか。

狛犬(吽型)

次回に続きます。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。陸奥国分寺(3)

仙台駅から約2kmくらい東南東方向の若林地区に陸奥国分寺(跡)はある。東北楽天のクリネックススタジアムの少し南である。

地図を見るとこの陸奥国分寺の薬師堂などがある敷地の少し西側に「陸奥国分寺」というお寺がある。

この寺と伊達正宗が再建したこの陸奥国分寺の薬師堂などとの関係は?

調べて見ると、伊達正宗が復興した陸奥国分寺は一時栄えて25坊も末寺を有する大寺院となったが、明治になり1坊を残して全て廃絶してしまったという。

その残った1坊がこの薬師堂などを維持管理してやってきて、陸奥国分寺の名前を踏襲しているのだそうだ。

薬師堂には本尊の金銅製の薬師如来像があるそうですが、年に1回だけ公開されているようです。

その他に、日光菩薩・月光菩薩・不動明王・毘沙門天・十二神将などの像が保存され、鎌倉時代から江戸時代初期の作の物だといいます。多くは県の重要文化財です。

正宗が昔南大門があった位置に再建したとされる「仁王門」。県の指定文化財。八脚門。

安置されている仁王像は運慶が作ったという密迹金剛と那羅延金剛だと伝えられている。

仁王像の金網には比較的新しい草鞋がくくりつけられていた。これは毎年奉納されているのだろうか。

薬師堂わきの入口側には手水鉢が置かれ、ここにも親子亀が置かれていた。

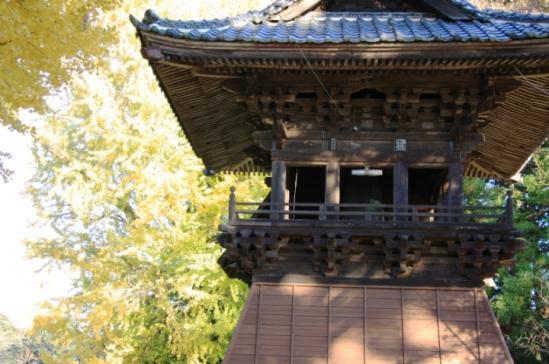

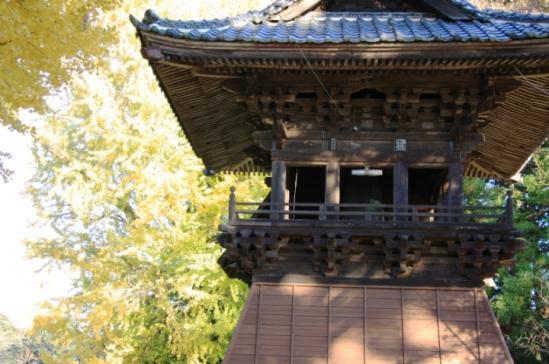

薬師堂の完成した1607年より遅れること22年後の1629年に正宗が新たに鐘を鋳造させこの鐘楼堂を完成させた。

380年以上前に建てられた鐘楼だが、しっかりしている。

大きな銀杏の黄葉とこの渋い鐘楼がこの広い敷地に彩りを添えている。

この慈母観音像は薬師堂の柵の前に置かれています。

これは昭和35年に寄付を募って建立したものだそうです。

戦後復興が最も遅れた東北の地に生きる子供たちが健やかであるように、幸福になるように、という願いが込められていますと説明がありました。

今回の震災の早期復興も祈りたいと思います。

この観音様は立ち姿で赤ん坊を抱いており、私には聖母マリア像が置かれているのかと思ってしまいました。

伊達正宗はもしかしたらキリシタンともつながっていたのではと思われる気がしたからです。

正宗の娘で家康の六男の松平忠輝に嫁いだ五郎八(五六八・いろは)姫はキリシタンであり、支倉常長(はせくらつねなが)をスペイン・ローマに派遣しているのです。しかし支倉常長が戻ってくるまでに5年もかかってしまい、その間に徳川幕府のキリシタン弾圧が明確になって表面的にはそれに従わざるを得なくなったようなのです。

支倉常長は伊達正宗の家臣ですが、ドン・フィリッポ・フランシスコの洗礼名を持つクリスチャンです。

現在の仙台の街のかたちもキリスト教の影響を受けていたと解釈する見方もあり、またここ常陸国宍戸藩に秋田から佐竹氏に代わって移ってきた秋田実季などとの関係も調べる必要がありそうです。

宍戸藩秋田氏は2代目で三春に移されています。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。

地図を見るとこの陸奥国分寺の薬師堂などがある敷地の少し西側に「陸奥国分寺」というお寺がある。

この寺と伊達正宗が再建したこの陸奥国分寺の薬師堂などとの関係は?

調べて見ると、伊達正宗が復興した陸奥国分寺は一時栄えて25坊も末寺を有する大寺院となったが、明治になり1坊を残して全て廃絶してしまったという。

その残った1坊がこの薬師堂などを維持管理してやってきて、陸奥国分寺の名前を踏襲しているのだそうだ。

薬師堂には本尊の金銅製の薬師如来像があるそうですが、年に1回だけ公開されているようです。

その他に、日光菩薩・月光菩薩・不動明王・毘沙門天・十二神将などの像が保存され、鎌倉時代から江戸時代初期の作の物だといいます。多くは県の重要文化財です。

正宗が昔南大門があった位置に再建したとされる「仁王門」。県の指定文化財。八脚門。

安置されている仁王像は運慶が作ったという密迹金剛と那羅延金剛だと伝えられている。

仁王像の金網には比較的新しい草鞋がくくりつけられていた。これは毎年奉納されているのだろうか。

薬師堂わきの入口側には手水鉢が置かれ、ここにも親子亀が置かれていた。

薬師堂の完成した1607年より遅れること22年後の1629年に正宗が新たに鐘を鋳造させこの鐘楼堂を完成させた。

380年以上前に建てられた鐘楼だが、しっかりしている。

大きな銀杏の黄葉とこの渋い鐘楼がこの広い敷地に彩りを添えている。

この慈母観音像は薬師堂の柵の前に置かれています。

これは昭和35年に寄付を募って建立したものだそうです。

戦後復興が最も遅れた東北の地に生きる子供たちが健やかであるように、幸福になるように、という願いが込められていますと説明がありました。

今回の震災の早期復興も祈りたいと思います。

この観音様は立ち姿で赤ん坊を抱いており、私には聖母マリア像が置かれているのかと思ってしまいました。

伊達正宗はもしかしたらキリシタンともつながっていたのではと思われる気がしたからです。

正宗の娘で家康の六男の松平忠輝に嫁いだ五郎八(五六八・いろは)姫はキリシタンであり、支倉常長(はせくらつねなが)をスペイン・ローマに派遣しているのです。しかし支倉常長が戻ってくるまでに5年もかかってしまい、その間に徳川幕府のキリシタン弾圧が明確になって表面的にはそれに従わざるを得なくなったようなのです。

支倉常長は伊達正宗の家臣ですが、ドン・フィリッポ・フランシスコの洗礼名を持つクリスチャンです。

現在の仙台の街のかたちもキリスト教の影響を受けていたと解釈する見方もあり、またここ常陸国宍戸藩に秋田から佐竹氏に代わって移ってきた秋田実季などとの関係も調べる必要がありそうです。

宍戸藩秋田氏は2代目で三春に移されています。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。陸奥国分尼寺跡(仙台)

陸奥国分尼寺は国分寺からすぐのところにある。こちらも今「陸奥国分尼寺」という立派な寺がでんと構えていた。

どうやらこの尼寺のあったところに同じ名前で寺を建てたようでもある。これは常陸国分寺でも同じようなものだ。本当の昔の国分寺・国分尼寺というものが残っている所はないと思う。

戦乱の時にほとんどが焼け、その後も繁栄と衰退を繰り返し今ではその礎石を発掘して昔を偲ぶ以外にない。

陸奥国分尼寺の跡地は国の史跡に指定されており常陸国と同じだが、常陸国は国の特別史跡だ。

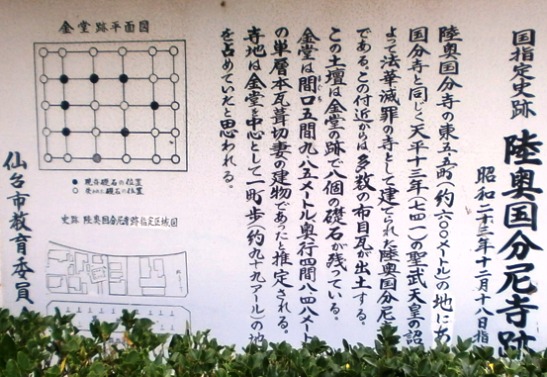

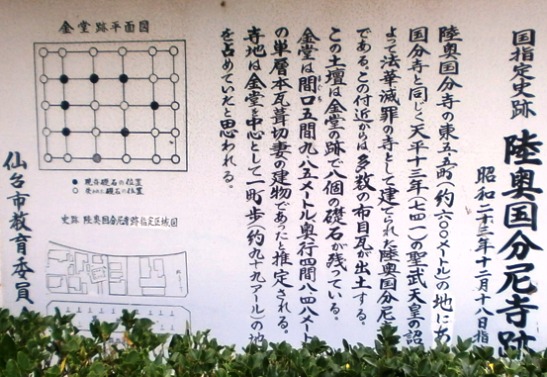

地図にある「陸奥国分尼寺」の裏側の塀の横に仙台教育委員会の説明看板が置かれていた。

新寺通りの通りに面する様にあるが、通りを車で通ったり歩いていてもほとんど気がつかないくらいの場所だ。

これは金堂があった場所で礎石が8個見つかったという。この場所しか尼寺の跡はまだわかっていない。

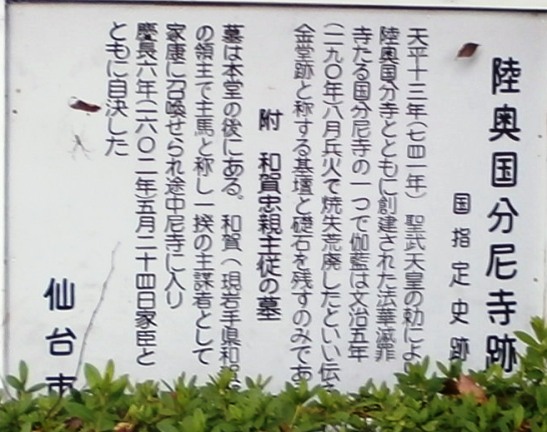

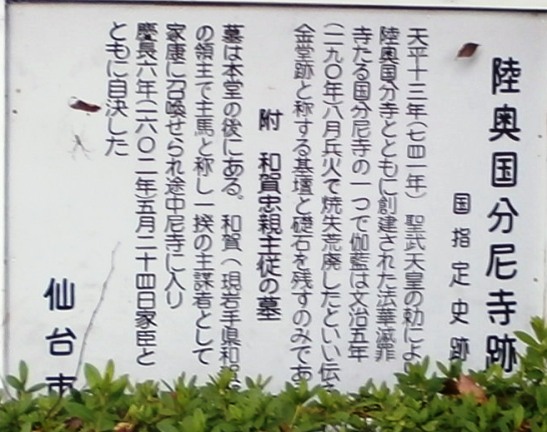

寺は文治5年(1189年)8月に兵火で焼失したと言い伝えられていると書かれていた。

これは源頼朝の平泉の藤原氏攻略の時である。国分寺もこの時に焼失したようだ。

仙台市教育委員会が掲げた説明看板。

この金堂跡の裏手が「陸奥国分尼寺」である。一般の方はこの寺がその跡地だと思うので、敷地外のこの場所に来るには寺の外側をぐるっと回ってくる必要があり、知らなければ見付けずに行ってしまいそうだ。

お寺の正面はこの金堂跡の丁度反対側にある。

入口に「法華滅罪之寺」「護国山国分尼寺」の碑が立派に構えていた。

またこちらには仙台市の史跡の説明板が置かれていた。教育委員会とは違うようだ。

この寺は、元亀元(1570)年龍泉院二世明屋梵察和尚により中興され、天台宗から曹洞宗に改められたとそうです。

また境内には秀吉の太閤検地で領地を没収された陸奥国和賀郡の領主であった和賀忠親の墓があります。

鐘楼

現在この陸奥国分寺と国分尼寺の敷地は国の史跡に指定されているが、わが町石岡市の常陸国分寺跡と国分尼寺跡は両方とも国の特別史跡に指定されている。

これはとても名誉なことで、市民も良く理解した方がいい。

特別史跡に両方が指定されている所は他には無いのだから。

陸奥国では多賀城跡が指定を受けているが、この国分寺などはただの史跡だ。

茨城県でも特別史跡となっているのは他には水戸の旧弘道館だけである。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。

どうやらこの尼寺のあったところに同じ名前で寺を建てたようでもある。これは常陸国分寺でも同じようなものだ。本当の昔の国分寺・国分尼寺というものが残っている所はないと思う。

戦乱の時にほとんどが焼け、その後も繁栄と衰退を繰り返し今ではその礎石を発掘して昔を偲ぶ以外にない。

陸奥国分尼寺の跡地は国の史跡に指定されており常陸国と同じだが、常陸国は国の特別史跡だ。

地図にある「陸奥国分尼寺」の裏側の塀の横に仙台教育委員会の説明看板が置かれていた。

新寺通りの通りに面する様にあるが、通りを車で通ったり歩いていてもほとんど気がつかないくらいの場所だ。

これは金堂があった場所で礎石が8個見つかったという。この場所しか尼寺の跡はまだわかっていない。

寺は文治5年(1189年)8月に兵火で焼失したと言い伝えられていると書かれていた。

これは源頼朝の平泉の藤原氏攻略の時である。国分寺もこの時に焼失したようだ。

仙台市教育委員会が掲げた説明看板。

この金堂跡の裏手が「陸奥国分尼寺」である。一般の方はこの寺がその跡地だと思うので、敷地外のこの場所に来るには寺の外側をぐるっと回ってくる必要があり、知らなければ見付けずに行ってしまいそうだ。

お寺の正面はこの金堂跡の丁度反対側にある。

入口に「法華滅罪之寺」「護国山国分尼寺」の碑が立派に構えていた。

またこちらには仙台市の史跡の説明板が置かれていた。教育委員会とは違うようだ。

この寺は、元亀元(1570)年龍泉院二世明屋梵察和尚により中興され、天台宗から曹洞宗に改められたとそうです。

また境内には秀吉の太閤検地で領地を没収された陸奥国和賀郡の領主であった和賀忠親の墓があります。

鐘楼

現在この陸奥国分寺と国分尼寺の敷地は国の史跡に指定されているが、わが町石岡市の常陸国分寺跡と国分尼寺跡は両方とも国の特別史跡に指定されている。

これはとても名誉なことで、市民も良く理解した方がいい。

特別史跡に両方が指定されている所は他には無いのだから。

陸奥国では多賀城跡が指定を受けているが、この国分寺などはただの史跡だ。

茨城県でも特別史跡となっているのは他には水戸の旧弘道館だけである。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。夕景

12月に入りさすがに冬らしくなりました。本日2本目の記事を記録として残しておきます。

今朝も6時頃に大きめの地震があり早くおこされてしまいましたが、なかなか落ち着くまで行かないです。

そんな中でもこのエリアの人間から見るとこの日本はまだまだ我欲のかたまった人達が多いですね。

この調子ではこの日本の何処かでまた自然の猛威が噴くことにならないか心配です。

長いスパンで見ると歴史は必ず繰り返すようです。

今回と同程度の貞観地震が起きたのは869年。その後の巨大地震は887年におきた仁和地震で東海・南海の連動型地震でM8.0~8.5もあった。18年後と長いようだが歴史の中ではほんの一瞬にすぎない。

その間にも878年にはM7.4の相模・武蔵地震が起こっている。

佐賀県武雄市のがれき処理受入れに脅迫まがいの抗議が1000件も寄せられ、受入れを断念したとのニュースは被災地の人達の心を傷つけています。

石原慎太郎が3月に発言して抗議が殺到したという「日本はこの津波を利用して一度我欲を洗い流した方が良い」といった発言が現実味を帯びて聞こえてきます。

高齢化が急速に進み、地方は補助金頼みの政策でしか考えが進まない思考停止状態。

世界恐慌が目の前に迫ってきた。

未だに茨城産などの野菜、果物、魚、米など売れゆきが悪い。

無農薬、有機栽培など本来好まれるものが却って売れないとも聞く。

傷ついた人に同情するだけではその人の痛みは軽減されない。

同じ痛みを背負い込んだ人達が大きな団結力を発揮していかなければならないのかもしれない。

今日も家内はいわき市の仮設住宅に出かけている。

お彼岸の頃から毎週土曜日に出かけているのでもう10回くらいになる。

支援などいらない人も多いがまだ心の支援なども必要な人も多いようです。

一人暮らしのお年寄りも多い。仮設も小さな部屋が二つ。これから寒さが始まる。

「大変だし、もう止めたら」といっても、来るのを楽しみにしている人が僅かでもいるので止められないという。向こうで早く自立できるように少しのお手伝いができればよいのだが。

もう都会ではクリスマスのイルミネーションが輝き始めた。もうすぐ今年が終わる。

来年は気持ちも新たに良い年になってほしいものだと思う。

1週間ほど前の夕焼け。

その時の筑波山は昔からの姿をして、その場に存在感を発揮していた。富士山とは全く違うがこれも美しい。

日本列島は暑い雲に覆われている。空の上は明るい光が差していた。

ヨーロッパは飛行機で上から見て良くこんな風景が広がっていたように思う。

今は暗雲が立ち込めてきたがつまらないデリバティブ投機で国までおかしくならないようにしてほしいものだ。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。

今朝も6時頃に大きめの地震があり早くおこされてしまいましたが、なかなか落ち着くまで行かないです。

そんな中でもこのエリアの人間から見るとこの日本はまだまだ我欲のかたまった人達が多いですね。

この調子ではこの日本の何処かでまた自然の猛威が噴くことにならないか心配です。

長いスパンで見ると歴史は必ず繰り返すようです。

今回と同程度の貞観地震が起きたのは869年。その後の巨大地震は887年におきた仁和地震で東海・南海の連動型地震でM8.0~8.5もあった。18年後と長いようだが歴史の中ではほんの一瞬にすぎない。

その間にも878年にはM7.4の相模・武蔵地震が起こっている。

佐賀県武雄市のがれき処理受入れに脅迫まがいの抗議が1000件も寄せられ、受入れを断念したとのニュースは被災地の人達の心を傷つけています。

石原慎太郎が3月に発言して抗議が殺到したという「日本はこの津波を利用して一度我欲を洗い流した方が良い」といった発言が現実味を帯びて聞こえてきます。

高齢化が急速に進み、地方は補助金頼みの政策でしか考えが進まない思考停止状態。

世界恐慌が目の前に迫ってきた。

未だに茨城産などの野菜、果物、魚、米など売れゆきが悪い。

無農薬、有機栽培など本来好まれるものが却って売れないとも聞く。

傷ついた人に同情するだけではその人の痛みは軽減されない。

同じ痛みを背負い込んだ人達が大きな団結力を発揮していかなければならないのかもしれない。

今日も家内はいわき市の仮設住宅に出かけている。

お彼岸の頃から毎週土曜日に出かけているのでもう10回くらいになる。

支援などいらない人も多いがまだ心の支援なども必要な人も多いようです。

一人暮らしのお年寄りも多い。仮設も小さな部屋が二つ。これから寒さが始まる。

「大変だし、もう止めたら」といっても、来るのを楽しみにしている人が僅かでもいるので止められないという。向こうで早く自立できるように少しのお手伝いができればよいのだが。

もう都会ではクリスマスのイルミネーションが輝き始めた。もうすぐ今年が終わる。

来年は気持ちも新たに良い年になってほしいものだと思う。

1週間ほど前の夕焼け。

その時の筑波山は昔からの姿をして、その場に存在感を発揮していた。富士山とは全く違うがこれも美しい。

日本列島は暑い雲に覆われている。空の上は明るい光が差していた。

ヨーロッパは飛行機で上から見て良くこんな風景が広がっていたように思う。

今は暗雲が立ち込めてきたがつまらないデリバティブ投機で国までおかしくならないようにしてほしいものだ。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。楯縫神社(美浦村)ー物部氏の残した足跡

美浦村木原にある楯縫神社(たてぬい)神社を紹介します。

常陸国風土記に信太郡(しだぐん)のところに出てくる話が元になっている神社だ。

「碓井から西に行くと高来(たかく)の里がある。昔、天地の初め、草も木も言葉を語ったころに、天より降り来たった神があった。名は普都(ふつの)大神といひ、葦原の中津の国を巡行し、山川の荒ぶる神たちを和めた。それを終へて天に帰らうとして、身に着けてゐた厳(いつ)の鎧・矛・楯・剣、手に付けてゐた玉を、すべて脱ぎ捨て、この国に遺して、天に昇り帰って行った。」

この普都大神とは一般に言われている経津主神(ふつぬしのかみ)のことで、香取神宮の祭神になっている神様です。物部(もののべ)氏の神といわれています。

神様と言っても昔この地を平定した武人であったと思いますが、鹿島神宮の建御雷神(たけみかづちのかみ)と共に出雲で国譲りを成し遂げた神です。

この神がこの地を平定して帰る時に身につけていた楯や剣などを全てこの地に残していったと伝えられているのです。

「楯脱ぎ」というのが「楯縫」になったといわれています。

その残された楯や剣などをお祀りしたのがこの楯縫神社というわけです。

しかし、この楯縫神社は美浦村に2か所あるそうです。1か所は今回紹介する美浦村木原にあるが、もう一つ美浦村信太にあるという。こちらの信太にある楯縫神社には「信太郡惣社」と書かれているという。

まだこちらは行っていない。木原の方は信太郡一の宮というしこちらの方が大きいというのでとにかくこちらだけでも確認しておきたいと思ったのです。

香取神宮のあたりからこの美浦・阿見辺りまでは昔、物部氏の勢力範囲となっていたと考えてもいいでしょう。

延喜式の神社名簿にはこの楯縫神社と阿見町竹来(たかく)にある阿弥神社の2社となります。常陸国風土記の中に出てくる「高来の里」というのがこの竹来(たかく)のことではないかといわれています。

また碓井(うすい)は浮島(美浦村の東)にあり、景行天皇がここに来られ雄栗の地を掘ったらきれいな湧水が湧きこの泉を碓井というということです。浮島は今は陸続きですが昔は島で、海苔が採れたとなっています。

竹来にある阿弥神社は信太郡の二の宮と言われています。

信太郡の郡衙(ぐんが)が何処にあったのかが諸説あるようで未だに特定されていません。

現在の解釈では大昔はこの竹来にあり、その後美浦村の信太地区に移り、その後律令制の始まる頃に江戸崎の下君山地区(小野川ほとり)に移ったのではないかと私は漠然と考えています。

場所は旧125号線の美浦村中心地を通過してバイパスと交わる少し手前である。

ここは何度も通っていたが通りからかなり奥に鳥居があり気をつけていないとわからない。

今回もこちらからではなく少し裏道に回って裏から行った。

神社入り口の1の鳥居から2の鳥居に進み真っ直ぐ正面に神社の拝殿が見える。

古木に囲まれて進むと気持ちも神聖な気分になる。

もう10日くらい前に訪れたので紅葉もきれいだった。

しかしやはり一人もいない。静かでひっそりとした神社がいい。あまり騒がしいのはどうも落ち着かない。

現地の案内板によればこの神社には木製の狛犬があり村の文化財だというが、やはり阿吽の対になった狛犬だというが狛犬を屋外に置くようになったのは江戸時代になってからだそうで、ここの狛犬は屋内に置かれているのだという。姿を見て見たかったが内部は見えなかった。

こちらが本殿。

本殿も良く見るとかなり凝った彫刻が彫られている。

ひっそりと佇むこの古代を思わせる神社も一度知ってほしいと思います。

この地の地名が「木原」といい、中世には木原城などもあったところで、この名前の由来はこの神社にあった杉の巨木(根幹周が6mくらいあった)だといいます。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。

常陸国風土記に信太郡(しだぐん)のところに出てくる話が元になっている神社だ。

「碓井から西に行くと高来(たかく)の里がある。昔、天地の初め、草も木も言葉を語ったころに、天より降り来たった神があった。名は普都(ふつの)大神といひ、葦原の中津の国を巡行し、山川の荒ぶる神たちを和めた。それを終へて天に帰らうとして、身に着けてゐた厳(いつ)の鎧・矛・楯・剣、手に付けてゐた玉を、すべて脱ぎ捨て、この国に遺して、天に昇り帰って行った。」

この普都大神とは一般に言われている経津主神(ふつぬしのかみ)のことで、香取神宮の祭神になっている神様です。物部(もののべ)氏の神といわれています。

神様と言っても昔この地を平定した武人であったと思いますが、鹿島神宮の建御雷神(たけみかづちのかみ)と共に出雲で国譲りを成し遂げた神です。

この神がこの地を平定して帰る時に身につけていた楯や剣などを全てこの地に残していったと伝えられているのです。

「楯脱ぎ」というのが「楯縫」になったといわれています。

その残された楯や剣などをお祀りしたのがこの楯縫神社というわけです。

しかし、この楯縫神社は美浦村に2か所あるそうです。1か所は今回紹介する美浦村木原にあるが、もう一つ美浦村信太にあるという。こちらの信太にある楯縫神社には「信太郡惣社」と書かれているという。

まだこちらは行っていない。木原の方は信太郡一の宮というしこちらの方が大きいというのでとにかくこちらだけでも確認しておきたいと思ったのです。

香取神宮のあたりからこの美浦・阿見辺りまでは昔、物部氏の勢力範囲となっていたと考えてもいいでしょう。

延喜式の神社名簿にはこの楯縫神社と阿見町竹来(たかく)にある阿弥神社の2社となります。常陸国風土記の中に出てくる「高来の里」というのがこの竹来(たかく)のことではないかといわれています。

また碓井(うすい)は浮島(美浦村の東)にあり、景行天皇がここに来られ雄栗の地を掘ったらきれいな湧水が湧きこの泉を碓井というということです。浮島は今は陸続きですが昔は島で、海苔が採れたとなっています。

竹来にある阿弥神社は信太郡の二の宮と言われています。

信太郡の郡衙(ぐんが)が何処にあったのかが諸説あるようで未だに特定されていません。

現在の解釈では大昔はこの竹来にあり、その後美浦村の信太地区に移り、その後律令制の始まる頃に江戸崎の下君山地区(小野川ほとり)に移ったのではないかと私は漠然と考えています。

場所は旧125号線の美浦村中心地を通過してバイパスと交わる少し手前である。

ここは何度も通っていたが通りからかなり奥に鳥居があり気をつけていないとわからない。

今回もこちらからではなく少し裏道に回って裏から行った。

神社入り口の1の鳥居から2の鳥居に進み真っ直ぐ正面に神社の拝殿が見える。

古木に囲まれて進むと気持ちも神聖な気分になる。

もう10日くらい前に訪れたので紅葉もきれいだった。

しかしやはり一人もいない。静かでひっそりとした神社がいい。あまり騒がしいのはどうも落ち着かない。

現地の案内板によればこの神社には木製の狛犬があり村の文化財だというが、やはり阿吽の対になった狛犬だというが狛犬を屋外に置くようになったのは江戸時代になってからだそうで、ここの狛犬は屋内に置かれているのだという。姿を見て見たかったが内部は見えなかった。

こちらが本殿。

本殿も良く見るとかなり凝った彫刻が彫られている。

ひっそりと佇むこの古代を思わせる神社も一度知ってほしいと思います。

この地の地名が「木原」といい、中世には木原城などもあったところで、この名前の由来はこの神社にあった杉の巨木(根幹周が6mくらいあった)だといいます。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。西蓮寺の大イチョウ(行方市)

今日は行方市の西蓮寺にあるイチョウ(樹齢1000年の大銀杏)が見ごろと思って出かけてきました。

3週間ほど前に行った時はまだ黄葉もしていなかったので、天気も良いし出かけてみました。

駐車場に着いたらたくさんの車。

前に来た時は1~2台あったくらいでひっそりとしていたのですが、大違いです。

銀杏の前にはすでにカメラを構えた人が20人位陣取っています。

これでは木に近づいてカメラを構えたら迷惑でしょうからしょうがなく遠くから皆さんと同じようなアングルで数枚撮って引き揚げました。

私にはこのようにみんなが構えた景色を撮るのはあまり好きではないですね。

いつも人のいなところばかり撮っているので面喰ってしまいました。

今回は少し写真ブログ調にサムネル表示ですので、クリックすればさらに大きな写真が見られます。

(あまりかわらないかな?)

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。

3週間ほど前に行った時はまだ黄葉もしていなかったので、天気も良いし出かけてみました。

駐車場に着いたらたくさんの車。

前に来た時は1~2台あったくらいでひっそりとしていたのですが、大違いです。

銀杏の前にはすでにカメラを構えた人が20人位陣取っています。

これでは木に近づいてカメラを構えたら迷惑でしょうからしょうがなく遠くから皆さんと同じようなアングルで数枚撮って引き揚げました。

私にはこのようにみんなが構えた景色を撮るのはあまり好きではないですね。

いつも人のいなところばかり撮っているので面喰ってしまいました。

今回は少し写真ブログ調にサムネル表示ですので、クリックすればさらに大きな写真が見られます。

(あまりかわらないかな?)

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。霞ケ浦と夕焼け富士

霞ケ浦から見た夕焼けに浮かぶ富士山をとらえた。(行方市にて)

こんなにクッキリとシルエットが浮かぶ。不思議な感じだ。(写真は今回もサムネルです)

右端に人の姿が写っているので大きさはわかる。写真をクリックすれば拡大します。

少しUPしたが望遠にして撮っていないのでこんなところでご勘弁を。

しかし、日が沈んだばかりの空は茜色だ。

正面に富士山、右手は筑波山だ。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。

こんなにクッキリとシルエットが浮かぶ。不思議な感じだ。(写真は今回もサムネルです)

右端に人の姿が写っているので大きさはわかる。写真をクリックすれば拡大します。

少しUPしたが望遠にして撮っていないのでこんなところでご勘弁を。

しかし、日が沈んだばかりの空は茜色だ。

正面に富士山、右手は筑波山だ。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。このように歴史は消えていく?

以前行方市や小美玉市にヤマトタケル神話に関するゆかりの神社などを紹介しました。

その中で茨城空港からの道路拡張工事に遭遇して驚きました。

このように便利さを追求して歴史は破壊されていくのかも知れないと恐くなりました。

少しだけ現実を紹介しましょう。

この神社は前にヤマトタケルの神話で東京湾に身を投じて波を静めたという妻 弟橘姫を祀った「橘郷造神社」の入口です。ここから拝殿まで両側には木が生い茂って長い参道が続きます。

しかし、もとからすぐ隣に少し狭い道路が走っていました(行方市羽生と小美玉市与沢を結ぶ道路)。

問題はこの横の道路を神社側に広げるために参道の木がバッサリと切られていました。

もう建設中の道路がそこまで来ています。

神社の参道や拝殿・本殿などはそのまま確保されるようですが、この参道の景観が全く変わってしまいました。

木が切られてしまうとこの神社の持つ意義などが何処かに忘れ去られそうです。

弟橘姫の話もそうですが、この神社の橘郷という万葉集や源頼朝とも関係する由緒ある名前までも何処かに忘れられそうです。

道路を拡張する時に神社の反対側は少し崖になっていて、大分土を盛らないと拡張できません。このため神社側を削ったのでしょうか。

さて、この道路沿いには占部広方の万葉歌碑があり、もう一つ親鸞伝説の「喜八阿弥陀」にまつわる経塚があります。

今建設を進めている道を延長するとこの経塚の史跡をつぶす恐れがありそうです。もうすぐそこまで工事が進んでいます。

もっとも石岡の貝地にある経塚の碑も経塚は道路に引っかかってなくなり、後から道路わきに石碑を建てたものです。このようになってしまうのかもしれません。

親鸞が小石に1文字づつお経を書いて埋めたところと言われているところです。

この通りはそれ程交通量が多いわけではありませんが、行方と茨城空港を結ぶ道路として拡張しているのでしょう。

私にはこのような建設計画は身を滅ぼす結果になるように思えてなりません。

歴史もしっかり検証して、ここに残る祭り「羽生祇園祭」などもしっかり受け継いでいってほしいと思っています。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。

その中で茨城空港からの道路拡張工事に遭遇して驚きました。

このように便利さを追求して歴史は破壊されていくのかも知れないと恐くなりました。

少しだけ現実を紹介しましょう。

この神社は前にヤマトタケルの神話で東京湾に身を投じて波を静めたという妻 弟橘姫を祀った「橘郷造神社」の入口です。ここから拝殿まで両側には木が生い茂って長い参道が続きます。

しかし、もとからすぐ隣に少し狭い道路が走っていました(行方市羽生と小美玉市与沢を結ぶ道路)。

問題はこの横の道路を神社側に広げるために参道の木がバッサリと切られていました。

もう建設中の道路がそこまで来ています。

神社の参道や拝殿・本殿などはそのまま確保されるようですが、この参道の景観が全く変わってしまいました。

木が切られてしまうとこの神社の持つ意義などが何処かに忘れ去られそうです。

弟橘姫の話もそうですが、この神社の橘郷という万葉集や源頼朝とも関係する由緒ある名前までも何処かに忘れられそうです。

道路を拡張する時に神社の反対側は少し崖になっていて、大分土を盛らないと拡張できません。このため神社側を削ったのでしょうか。

さて、この道路沿いには占部広方の万葉歌碑があり、もう一つ親鸞伝説の「喜八阿弥陀」にまつわる経塚があります。

今建設を進めている道を延長するとこの経塚の史跡をつぶす恐れがありそうです。もうすぐそこまで工事が進んでいます。

もっとも石岡の貝地にある経塚の碑も経塚は道路に引っかかってなくなり、後から道路わきに石碑を建てたものです。このようになってしまうのかもしれません。

親鸞が小石に1文字づつお経を書いて埋めたところと言われているところです。

この通りはそれ程交通量が多いわけではありませんが、行方と茨城空港を結ぶ道路として拡張しているのでしょう。

私にはこのような建設計画は身を滅ぼす結果になるように思えてなりません。

歴史もしっかり検証して、ここに残る祭り「羽生祇園祭」などもしっかり受け継いでいってほしいと思っています。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。月蔵寺(鉾田市)

親鸞聖人の無量寿寺(鉾田市)の街道入口の当間(トウマ)地区に赤いトタン屋根のお蔵があった。

近寄って見て見ると「月蔵寺」との文字が読める。

後で調べて見ると「当間山月蔵寺大教院」という寺が明治元年まで、このお堂の階段昇り口左手にあったが、その跡地に残された「地蔵堂」だという。

一方の大教院のあった場所には、その後明治に開校された小学校が出来て、それも廃校となり今は公民館が出来ていました。

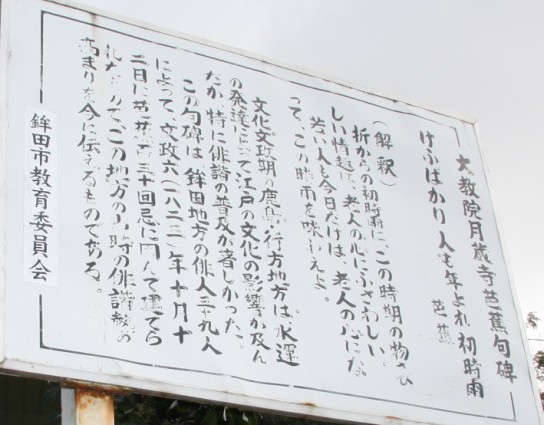

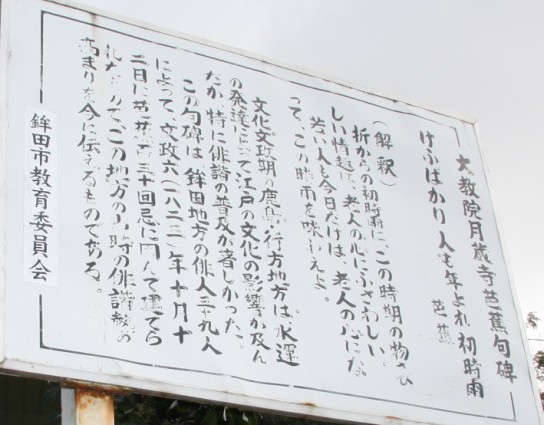

よこの看板には芭蕉の句碑の説明が書かれていた。

石の古い句碑があったらしいのだが、写真を撮るの忘れてしまった。

やはり霞ケ浦水運の影響が強かったのがわかります。

「 けふばかり人も年よれ初時雨 芭蕉

(解釈)

折からの初時雨に、この時期の物さびしい情趣は、老人の心にふさわしい。

若い人も今日だけは、老人の心になって、この時雨を味わえよ。

文化文政期の鹿島・行方地方は、水運の発達によって江戸の文化の影響が及んだか、特に俳諧の普及が著しかった。

この句碑は、鉾田地方の俳人39人によって、文政6年(1823年)10月12日に芭蕉百三十回忌に因んで建てられたもので、この地方の当時の俳諧熱の高まりを今に伝えるものである。」

と書かれています。

この地蔵堂は天正15年(1588年)に建てられたものらしい。

かなり歴史的価値がありそうだが、扱いは少し粗末な気がする。

このように彫刻も立派であったが、今は大分傷んで修理したら良いのにと思われるものでした。

外に掲げられた額の絵もなかなか興味深いものがあります。しかし、これも長年の風雨で判別も難しそうです。

下のYAHOOの地図にこのお堂のすぐ近くに「無量寿寺」との記載の寺があるが、これは先日紹介した寺ではない。

この道をもう少し行った先にある。いったい幾つ同じ名前の寺があるのか?

最近問題となっている念仏集団もあるという。無量寿とは寿命が無量ということらしい。

本来はだれでも極楽往生できるという考え方のようです。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。

近寄って見て見ると「月蔵寺」との文字が読める。

後で調べて見ると「当間山月蔵寺大教院」という寺が明治元年まで、このお堂の階段昇り口左手にあったが、その跡地に残された「地蔵堂」だという。

一方の大教院のあった場所には、その後明治に開校された小学校が出来て、それも廃校となり今は公民館が出来ていました。

よこの看板には芭蕉の句碑の説明が書かれていた。

石の古い句碑があったらしいのだが、写真を撮るの忘れてしまった。

やはり霞ケ浦水運の影響が強かったのがわかります。

「 けふばかり人も年よれ初時雨 芭蕉

(解釈)

折からの初時雨に、この時期の物さびしい情趣は、老人の心にふさわしい。

若い人も今日だけは、老人の心になって、この時雨を味わえよ。

文化文政期の鹿島・行方地方は、水運の発達によって江戸の文化の影響が及んだか、特に俳諧の普及が著しかった。

この句碑は、鉾田地方の俳人39人によって、文政6年(1823年)10月12日に芭蕉百三十回忌に因んで建てられたもので、この地方の当時の俳諧熱の高まりを今に伝えるものである。」

と書かれています。

この地蔵堂は天正15年(1588年)に建てられたものらしい。

かなり歴史的価値がありそうだが、扱いは少し粗末な気がする。

このように彫刻も立派であったが、今は大分傷んで修理したら良いのにと思われるものでした。

外に掲げられた額の絵もなかなか興味深いものがあります。しかし、これも長年の風雨で判別も難しそうです。

下のYAHOOの地図にこのお堂のすぐ近くに「無量寿寺」との記載の寺があるが、これは先日紹介した寺ではない。

この道をもう少し行った先にある。いったい幾つ同じ名前の寺があるのか?

最近問題となっている念仏集団もあるという。無量寿とは寿命が無量ということらしい。

本来はだれでも極楽往生できるという考え方のようです。

← よろしければクリックお願いします。

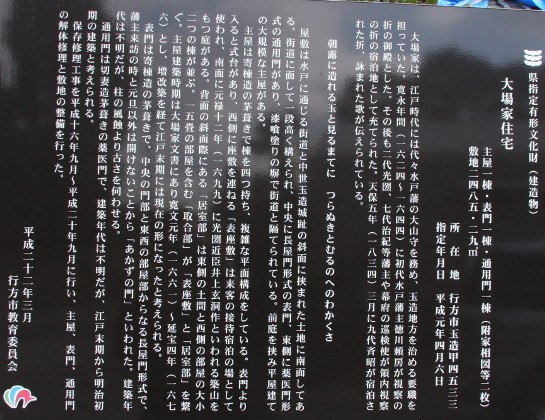

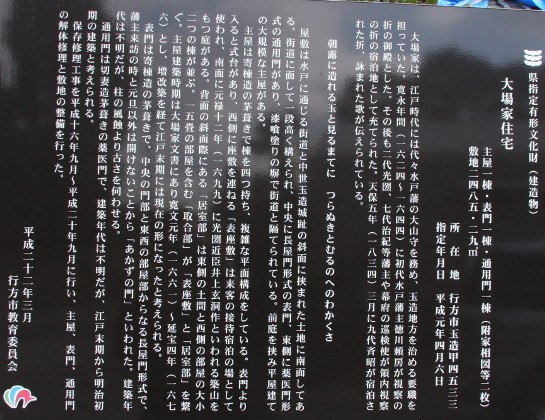

← よろしければクリックお願いします。大場家住宅(行方市)

無量寿寺から先日紹介した西蓮寺へ抜けようと車を走らせたら、メイン道から外れてしまい、適当にそのまま走っていくと、「大場家住宅」という立派な屋敷があり、目の前に駐車場も整備されたところに出ました。

立派な茅葺の長者門があるが、これは普段は開けない「開かずの門」で、水戸の殿様がお泊りになる時や正月などだけしか開けないのだそうだ。

説明は上記にある通りで、ここで詠まれたという水戸藩九代藩主「斉昭」公の歌が書かれています。

今は車もほとんど通らない道路ですが、こちらが昔の街道だったのですね。

知らない場所で、道に迷うとこのような偶然の発見もあります。

さて、こちらにある門が通用門「薬医門」でしょう。普段はこちらから出入りしていたのですね。

震災後家屋の修理などもあり、内部の一般公開を中止していたようですが、10月から日曜日だけ公開しているそうです。私が行ったのは土曜日でしたので閉まっていました。

それにしても立派なお屋敷ですね。水戸街道の稲吉宿には「木村家住宅」がやはり残っていて、見学もできるようですが、こちらのお屋敷の方が立派ですね。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。

立派な茅葺の長者門があるが、これは普段は開けない「開かずの門」で、水戸の殿様がお泊りになる時や正月などだけしか開けないのだそうだ。

説明は上記にある通りで、ここで詠まれたという水戸藩九代藩主「斉昭」公の歌が書かれています。

今は車もほとんど通らない道路ですが、こちらが昔の街道だったのですね。

知らない場所で、道に迷うとこのような偶然の発見もあります。

さて、こちらにある門が通用門「薬医門」でしょう。普段はこちらから出入りしていたのですね。

震災後家屋の修理などもあり、内部の一般公開を中止していたようですが、10月から日曜日だけ公開しているそうです。私が行ったのは土曜日でしたので閉まっていました。

それにしても立派なお屋敷ですね。水戸街道の稲吉宿には「木村家住宅」がやはり残っていて、見学もできるようですが、こちらのお屋敷の方が立派ですね。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。