真壁散歩(1)-真壁氏累代の墓

石岡から峠を一つ越えたところに真壁の街があります。

少し前までは茨城県真壁郡真壁町でしたが、合併で桜川市真壁町と名称は変わった。

ここは3月のひな祭りと石の産地として知られ、江戸時代の建物なども残っており興味深い地域である。

しかし、なかなかこの地に足を踏み入れるのがためらわれていた。

理由は、単に峠を越えてくるののが面倒だからということもあるが、歴史的にも単純でなくブログに書き出すと調べることが多くなって連続的に投稿できそうにないのである。

歴史オタクでもないつもりだが、ここを知るには平将門、平良兼(国香の弟)、菅原道真、真壁氏、赤穂浪士の浅野家などを思い浮かべる。

そのため、本当の姿を知るのにはかなりの労力と時間を要することになりそうな予感がするのだ。

この真壁散歩記事は連続ではなく飛び飛びに思いつくことから調べていって、結果的に何かが見えてくればそれで良いと思う。

ではまずは、町の名前と同じ真壁氏の累代のお墓にお参りしていきましょう。

石岡からは県道7号線を柿岡から上曽峠を越えて真壁の街に下る坂の途中にあります。

この場所は少し高い場所にあり、街が見下ろすことができる良い場所です。

真壁氏の墓のあるのは「遍照院正得寺」という寺の裏の墓所です。

(写真をクリックすると拡大します)

寺の境内に隣接した木々で覆われた場所がこの真壁氏のお墓群です。

(写真をクリックすると拡大します)

この五輪塔は全部で40基ほどあるそうです。

これだけあるとやはり圧巻です。

真壁氏は石岡の大掾(だいじょう)氏と言ってみれば兄弟分です。

大掾氏もつくば市北条の多気(たけ)城にいた多気大掾直幹の四男長幹が真壁に築城して真壁氏を名乗ったのが始まりとされています。

この多気直幹の長男が前に北条散歩で紹介した多気太郎こと多気義幹(たけのよしもと)(こちら)で、八田氏らの換言で源頼朝によって、建久4年(1193年)失脚させられ、所領も大掾職も没収された人物です。

大掾職はその後、この多気氏の系列であった水戸の吉田氏(馬場氏)に引き継がれ、石岡の大掾氏として継続します。

ですから、石岡から見ても兄弟分のようなものでしょう。

もっと石岡も連携してひな祭りだってやればいいのですよね。

歴史街道というくくりだってできますよ。

(写真をクリックすると拡大します)

この五輪塔も東日本大震災の地震でかなり大きな被害が出たようです。

これを修復した記事を見つけました。(こちら)

やはり「真壁石燈籠伝統工芸士会」などという石の町真壁ならではの組織があるんですね。

この真壁氏は鎌倉幕府の始まる少し前の室町時代から戦国時代末期まで約450年間栄えました。

この五輪塔から真壁の街が見下ろせます。

ここで生きてきた古(いにしえ)人たちは、その後の江戸時代や現在の姿をどのように見ているのでしょうか?

そんなことを考えるのが好きです。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。

少し前までは茨城県真壁郡真壁町でしたが、合併で桜川市真壁町と名称は変わった。

ここは3月のひな祭りと石の産地として知られ、江戸時代の建物なども残っており興味深い地域である。

しかし、なかなかこの地に足を踏み入れるのがためらわれていた。

理由は、単に峠を越えてくるののが面倒だからということもあるが、歴史的にも単純でなくブログに書き出すと調べることが多くなって連続的に投稿できそうにないのである。

歴史オタクでもないつもりだが、ここを知るには平将門、平良兼(国香の弟)、菅原道真、真壁氏、赤穂浪士の浅野家などを思い浮かべる。

そのため、本当の姿を知るのにはかなりの労力と時間を要することになりそうな予感がするのだ。

この真壁散歩記事は連続ではなく飛び飛びに思いつくことから調べていって、結果的に何かが見えてくればそれで良いと思う。

ではまずは、町の名前と同じ真壁氏の累代のお墓にお参りしていきましょう。

石岡からは県道7号線を柿岡から上曽峠を越えて真壁の街に下る坂の途中にあります。

この場所は少し高い場所にあり、街が見下ろすことができる良い場所です。

真壁氏の墓のあるのは「遍照院正得寺」という寺の裏の墓所です。

(写真をクリックすると拡大します)

寺の境内に隣接した木々で覆われた場所がこの真壁氏のお墓群です。

(写真をクリックすると拡大します)

この五輪塔は全部で40基ほどあるそうです。

これだけあるとやはり圧巻です。

真壁氏は石岡の大掾(だいじょう)氏と言ってみれば兄弟分です。

大掾氏もつくば市北条の多気(たけ)城にいた多気大掾直幹の四男長幹が真壁に築城して真壁氏を名乗ったのが始まりとされています。

この多気直幹の長男が前に北条散歩で紹介した多気太郎こと多気義幹(たけのよしもと)(こちら)で、八田氏らの換言で源頼朝によって、建久4年(1193年)失脚させられ、所領も大掾職も没収された人物です。

大掾職はその後、この多気氏の系列であった水戸の吉田氏(馬場氏)に引き継がれ、石岡の大掾氏として継続します。

ですから、石岡から見ても兄弟分のようなものでしょう。

もっと石岡も連携してひな祭りだってやればいいのですよね。

歴史街道というくくりだってできますよ。

(写真をクリックすると拡大します)

この五輪塔も東日本大震災の地震でかなり大きな被害が出たようです。

これを修復した記事を見つけました。(こちら)

やはり「真壁石燈籠伝統工芸士会」などという石の町真壁ならではの組織があるんですね。

この真壁氏は鎌倉幕府の始まる少し前の室町時代から戦国時代末期まで約450年間栄えました。

この五輪塔から真壁の街が見下ろせます。

ここで生きてきた古(いにしえ)人たちは、その後の江戸時代や現在の姿をどのように見ているのでしょうか?

そんなことを考えるのが好きです。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。真壁散歩(2)-五所駒滝神社(1)

真壁氏累代の墓(40基の五輪塔群)の北側に五所駒滝神社がある。

ここに来るまでこんな立派な神社があることを知らなかった。

神社の地図を見ると県道7号線から神社に入る道があって、真壁の伝承館などで地図をもらった人達は、こちらから訪れるのかもしれない。

しかし、真壁氏の五輪塔に行った時に、その裏の空き地の向こうにこの神社が見えた。

そして、この寺の方から上る参道があった。昔はこちらから神社にお参りしたのだと思う。

小さな川が参道沿いに流れている。

こちらがその参道の一の鳥居です。周りを木々が覆っていて静かなひんやりした雰囲気です。

入口に掲げられた看板です。

千年の森というのはもうすぐ創建(1014年頃)されてから1000年が経つというので「千年の森の会」という組織があって活動されているようです(こちらのHP)

奥に二の鳥居が見えてきます。

この川沿いの道が昔の山道のメインだったと考えて良いでしょう。

神社の名前に滝がつくのですからこの川の滝が近くにあった場所なのではないかと思います。

二の鳥居です。

この神社は、武甕槌大神(たけみかつち)大山咋神(おおやまくひ)猿田彦神(さるたひこ)木花開耶姫(このはなさくやひめ)菅原道真公(すがわらみちざね)を祀っています。

この神社にはもう一つ三の鳥居があります。その奥に神社の拝殿が見えます。

神社拝殿の手前に川が横切っており神社の脇に清流が流れます。

この三の鳥居をくぐったところに「さざれ石」が置かれていました。

君が代のさざれ石というのはこんなものなのですね。

この斜めにつきだしている石柱は一番上に石の灯篭を吊るしています。

こちらは「百度石」と書かれており、数を数えるための輪がついていました。

拝殿には川を渡って行きますが、この橋には「長寿橋」と名が付けられていました。

川はこの上流の上曽峠の方から流れてくるのですが、少し上流に「分水嶺」の碑が建っていました。

こちらはあとで紹介します。

川をはさんで神社の休憩所のような建物が有り、緑の中で観光地に来たような感覚がします。

千年の森は森林浴の森でもあります。

神社の紹介は次回に続きます。

ここに来るまでこんな立派な神社があることを知らなかった。

神社の地図を見ると県道7号線から神社に入る道があって、真壁の伝承館などで地図をもらった人達は、こちらから訪れるのかもしれない。

しかし、真壁氏の五輪塔に行った時に、その裏の空き地の向こうにこの神社が見えた。

そして、この寺の方から上る参道があった。昔はこちらから神社にお参りしたのだと思う。

小さな川が参道沿いに流れている。

こちらがその参道の一の鳥居です。周りを木々が覆っていて静かなひんやりした雰囲気です。

入口に掲げられた看板です。

千年の森というのはもうすぐ創建(1014年頃)されてから1000年が経つというので「千年の森の会」という組織があって活動されているようです(こちらのHP)

奥に二の鳥居が見えてきます。

この川沿いの道が昔の山道のメインだったと考えて良いでしょう。

神社の名前に滝がつくのですからこの川の滝が近くにあった場所なのではないかと思います。

二の鳥居です。

この神社は、武甕槌大神(たけみかつち)大山咋神(おおやまくひ)猿田彦神(さるたひこ)木花開耶姫(このはなさくやひめ)菅原道真公(すがわらみちざね)を祀っています。

この神社にはもう一つ三の鳥居があります。その奥に神社の拝殿が見えます。

神社拝殿の手前に川が横切っており神社の脇に清流が流れます。

この三の鳥居をくぐったところに「さざれ石」が置かれていました。

君が代のさざれ石というのはこんなものなのですね。

この斜めにつきだしている石柱は一番上に石の灯篭を吊るしています。

こちらは「百度石」と書かれており、数を数えるための輪がついていました。

拝殿には川を渡って行きますが、この橋には「長寿橋」と名が付けられていました。

川はこの上流の上曽峠の方から流れてくるのですが、少し上流に「分水嶺」の碑が建っていました。

こちらはあとで紹介します。

川をはさんで神社の休憩所のような建物が有り、緑の中で観光地に来たような感覚がします。

千年の森は森林浴の森でもあります。

神社の紹介は次回に続きます。

真壁散歩(3)-五所駒滝神社(2)

真壁の上曽峠に登る途中にある「五所駒滝神社」の続きです。

五所神社とか、六所神社、十二所神社などはいずれも多くの神社をまとめて1つにしたためについた名前だと思っている。

昔の国府の多くのところには「総社」が置かれた。意味合いは似たようなものだろう。

まあまとめてお祀りしてしまえば、あちこにに行かずとも1箇所で済むので楽してご利益を得ようという安易な考え方が平安時代頃から始まったものだろう。

さて、この五所駒滝(ごしょこまがたき)神社は平安時代の長和3年(1014)の創建といわれ、当時この山に小さな祠が置かれていたという。

それが、常陸平大掾であった多気直幹の4男の平長幹がこの真壁に城を築いて真壁氏となり、承安年間(1171~1174)に鹿島神宮から武甕槌命の分霊を祀り、真壁氏の氏神としてまつったという。

五所駒滝神社という名前になったのがいつなのかはよくわからないが、真壁氏の時代になってから「駒瀧神社」と呼ばれていたらしい。

明治6年に駒瀧大明神(駒瀧神社)に村内の4社を合祀したというので、名前はこの時から頭に「五所」を付けるようになったのかもしれません。

この神社の祭神を見てみると、武甕槌大神(たけみかつち)大山咋神(おおやまくひ)猿田彦神(さるたひこ)木花開耶姫(このはなさくやひめ)菅原道真公(すがわらみちざね)と五神を祀っている。

7月に行われる「真壁の祇園祭」がこの神社のお祭りで400年の歴史があるという。

400年の歴史の真偽はともかくとして、なぜこの神社が祇園祭なのかという疑問がわく。

祭りの詳細はこちらにあるHPに詳しく載っでいました(こちら)

これは石岡の総社の祭りといわれる「石岡のおまつり」と状況は似ているようだ。

石岡のおまつりも形の上では「祇園祭=天王祭」だと思う。

江戸時代までは石岡市内の中心である中町に「天王社」があり、牛頭天王を祭っていて、そこで行われてきた祇園祭(天王祭)が形を変えたものだろう。

明治になった時にこの日本全国にあったインドの仏教の牛頭天王を祀る天王社は「寺」ということで存続ができずに多くが同じ祇園祭を行っていた京都八坂神社の祭神「素戔嗚尊(すさのお)」を祀るようになった。

しかしここには祀られていない。

こちらは神社の本殿。

彫刻も立派です。

本殿は入母屋造銅板葺、三間社流波風造で、宝永元年(1704)古城村の大工増渕清兵衛により再建されたものだそうです。(市有形文化財)

神社の拝殿横には地元の酒「花の井」の酒樽が奉納されていました。

この狛犬も独得の表情をしています。

向かって左の狛犬

手水舎の横にはおおきなカエルの像が。

この神社でもひな祭り時には花人形が飾られるようです。

緑が多くマイナスイオンがいっぱいでした。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。

五所神社とか、六所神社、十二所神社などはいずれも多くの神社をまとめて1つにしたためについた名前だと思っている。

昔の国府の多くのところには「総社」が置かれた。意味合いは似たようなものだろう。

まあまとめてお祀りしてしまえば、あちこにに行かずとも1箇所で済むので楽してご利益を得ようという安易な考え方が平安時代頃から始まったものだろう。

さて、この五所駒滝(ごしょこまがたき)神社は平安時代の長和3年(1014)の創建といわれ、当時この山に小さな祠が置かれていたという。

それが、常陸平大掾であった多気直幹の4男の平長幹がこの真壁に城を築いて真壁氏となり、承安年間(1171~1174)に鹿島神宮から武甕槌命の分霊を祀り、真壁氏の氏神としてまつったという。

五所駒滝神社という名前になったのがいつなのかはよくわからないが、真壁氏の時代になってから「駒瀧神社」と呼ばれていたらしい。

明治6年に駒瀧大明神(駒瀧神社)に村内の4社を合祀したというので、名前はこの時から頭に「五所」を付けるようになったのかもしれません。

この神社の祭神を見てみると、武甕槌大神(たけみかつち)大山咋神(おおやまくひ)猿田彦神(さるたひこ)木花開耶姫(このはなさくやひめ)菅原道真公(すがわらみちざね)と五神を祀っている。

7月に行われる「真壁の祇園祭」がこの神社のお祭りで400年の歴史があるという。

400年の歴史の真偽はともかくとして、なぜこの神社が祇園祭なのかという疑問がわく。

祭りの詳細はこちらにあるHPに詳しく載っでいました(こちら)

これは石岡の総社の祭りといわれる「石岡のおまつり」と状況は似ているようだ。

石岡のおまつりも形の上では「祇園祭=天王祭」だと思う。

江戸時代までは石岡市内の中心である中町に「天王社」があり、牛頭天王を祭っていて、そこで行われてきた祇園祭(天王祭)が形を変えたものだろう。

明治になった時にこの日本全国にあったインドの仏教の牛頭天王を祀る天王社は「寺」ということで存続ができずに多くが同じ祇園祭を行っていた京都八坂神社の祭神「素戔嗚尊(すさのお)」を祀るようになった。

しかしここには祀られていない。

こちらは神社の本殿。

彫刻も立派です。

本殿は入母屋造銅板葺、三間社流波風造で、宝永元年(1704)古城村の大工増渕清兵衛により再建されたものだそうです。(市有形文化財)

神社の拝殿横には地元の酒「花の井」の酒樽が奉納されていました。

この狛犬も独得の表情をしています。

向かって左の狛犬

手水舎の横にはおおきなカエルの像が。

この神社でもひな祭り時には花人形が飾られるようです。

緑が多くマイナスイオンがいっぱいでした。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。真壁散歩(4)-真壁城址

中世の真壁氏の城跡が広大な敷地(約12.5ha)として残っている。

これだけ広大な敷地がそのまま残されているのは全国的にも珍しいのではないかと思う。

平成6年に国指定史跡に登録されたそうだが、この中心であった古城の場所には立派な体育館が建っているが、残りはほとんど手つかずで現在公園としての整備が進められているようだ。

体育館の近くに置かれている城址石碑。

石碑の隣にある木柱には「神道霞流剣術発祥の聖地」と書かれています。

この剣術は、ネットで調べてみると、真壁城の第十八代城主真壁久幹によって創始され,その家臣の桜井大隅守吉勝が夢想権之助勝吉に伝授し、現在では神道夢想流杖道の併伝武術の1つとして伝えられている。

と説明がありました。

この体育館のある台地に稲荷神社が建てられています。

そしてその脇を少し下りると、堀跡らしき低地とその外側に広大な土塁跡が見られます。

この土塁でぐるりと囲われていますが、後から復元したものが多いようです。

ここは台地にはなっていますが、山城ではありません。東側一体は筑波山から加波山に続く山並みが続いており、城も後ろに山を背負って建てられたようです。

この城は承安2年(1172)に常陸大掾であった多気直幹(なおもと)(つくば市北条の多気山に居城)の四男の長幹(ながもと)がこの場所に築城して、真壁氏を名乗ったのに始まるとされる。

その後、本家の北条の多気大掾氏は常陸守護である八田氏の換言(?)で源頼朝から所領を没収され滅びてしまったが、このあとを同族の吉田氏(水戸、馬場氏)が大掾職を継承して石岡の大掾氏と続くことになる。

ここの真壁氏は上杉禅秀の乱(1416年)に鎌倉公方(足利持氏)に当初は味方していたが、途中から小栗満重に味方し、足利持氏派の宍戸満里により滅ぼされてしまう。

この後真壁氏も復権が許されたが、戦国時代には(石岡)片野城の太田三楽斎(佐竹氏の客将)とともに小田氏を手這坂で破ることになる。

そして、石岡市柿岡の「柿岡城」に真壁房幹が入り、家督をそちらに譲ったため、こちらは柿岡の支城のようになったようです。

しかし、佐竹氏が秋田に移ったため、ここにいた真壁氏も家臣を連れ、秋田の角館に移りました。(1602年)

秋田角館は芦名氏が江戸崎から移り町並みを整えました(江戸崎散歩で記事にしています→(こちら)が、ここの真壁氏もこの武家屋敷に住んだことになります。

秋田、茨城は関係が深いですね。

この後徳川時代になってからこの真壁は尾張の浅野長政が家督を子供に譲って、隠居の地としてここ真壁藩5万石をもらって入ることになる。

これが笠間に移り、その後赤穂に移って赤穂浪士の事件となります。

しかし、笠間に移ったあと、笠間藩の陣屋がここにもできますが、この場所はこの城の場所ではなく、今も江戸の屋敷並木が残る真壁の伝承館のあるあたりとなるようです。

土塁は二重に張り巡らされていたようで、堀跡などもわかる。

このようにないも手をつけられずに残るものだろうか?・・・どうやら土塁は復元されたもののようだ。

向こうに見えるのは筑波山です。

これだけ広大な敷地がそのまま残されているのは全国的にも珍しいのではないかと思う。

平成6年に国指定史跡に登録されたそうだが、この中心であった古城の場所には立派な体育館が建っているが、残りはほとんど手つかずで現在公園としての整備が進められているようだ。

体育館の近くに置かれている城址石碑。

石碑の隣にある木柱には「神道霞流剣術発祥の聖地」と書かれています。

この剣術は、ネットで調べてみると、真壁城の第十八代城主真壁久幹によって創始され,その家臣の桜井大隅守吉勝が夢想権之助勝吉に伝授し、現在では神道夢想流杖道の併伝武術の1つとして伝えられている。

と説明がありました。

この体育館のある台地に稲荷神社が建てられています。

そしてその脇を少し下りると、堀跡らしき低地とその外側に広大な土塁跡が見られます。

この土塁でぐるりと囲われていますが、後から復元したものが多いようです。

ここは台地にはなっていますが、山城ではありません。東側一体は筑波山から加波山に続く山並みが続いており、城も後ろに山を背負って建てられたようです。

この城は承安2年(1172)に常陸大掾であった多気直幹(なおもと)(つくば市北条の多気山に居城)の四男の長幹(ながもと)がこの場所に築城して、真壁氏を名乗ったのに始まるとされる。

その後、本家の北条の多気大掾氏は常陸守護である八田氏の換言(?)で源頼朝から所領を没収され滅びてしまったが、このあとを同族の吉田氏(水戸、馬場氏)が大掾職を継承して石岡の大掾氏と続くことになる。

ここの真壁氏は上杉禅秀の乱(1416年)に鎌倉公方(足利持氏)に当初は味方していたが、途中から小栗満重に味方し、足利持氏派の宍戸満里により滅ぼされてしまう。

この後真壁氏も復権が許されたが、戦国時代には(石岡)片野城の太田三楽斎(佐竹氏の客将)とともに小田氏を手這坂で破ることになる。

そして、石岡市柿岡の「柿岡城」に真壁房幹が入り、家督をそちらに譲ったため、こちらは柿岡の支城のようになったようです。

しかし、佐竹氏が秋田に移ったため、ここにいた真壁氏も家臣を連れ、秋田の角館に移りました。(1602年)

秋田角館は芦名氏が江戸崎から移り町並みを整えました(江戸崎散歩で記事にしています→(こちら)が、ここの真壁氏もこの武家屋敷に住んだことになります。

秋田、茨城は関係が深いですね。

この後徳川時代になってからこの真壁は尾張の浅野長政が家督を子供に譲って、隠居の地としてここ真壁藩5万石をもらって入ることになる。

これが笠間に移り、その後赤穂に移って赤穂浪士の事件となります。

しかし、笠間に移ったあと、笠間藩の陣屋がここにもできますが、この場所はこの城の場所ではなく、今も江戸の屋敷並木が残る真壁の伝承館のあるあたりとなるようです。

土塁は二重に張り巡らされていたようで、堀跡などもわかる。

このようにないも手をつけられずに残るものだろうか?・・・どうやら土塁は復元されたもののようだ。

向こうに見えるのは筑波山です。

真壁散歩(5)-白壁と真壁

真壁(茨城県桜川市真壁町)散歩の記事の続きです。

真壁はひな祭りと江戸時代の武家屋敷などが残る石(花崗岩)の街として知られます。

この真壁という名前は、奈良時代にはここに「白壁郡」が置かれたが、この白壁という名前が「白壁王」と言われた「光仁(こうにん)天皇」(藤原氏が担いで晩年になって天皇になった)がおり、後にこの白壁はまずいだろうということになり名前を「真壁」に改めたという。

真壁の伝承館の歴史館に置かれていたパンフレットによれば、この白壁郡という名前の前に「雄略天皇の子、清寧天皇の御名代として白髪部をおく」とあり、これが白壁、真壁の起源であると書かれていました。

奈良朝になる前まではこの地は新治郡で、710年の奈良時代になり常陸国に十一郡が置かれて、白壁郡ができたようです。

そして785年に白壁郡を真壁郡に改称したとなっていました。

さて、奈良時代にあった白壁郡という郡は、筑波山の西側麓一帯をさして呼んだらしい。

合併前で言えば明野町やこの真壁町あたりだ。

その時の郡衙(ぐんが)はこの真壁城跡あたりにあったようだ。

しかし今から1300年前に書かれた「常陸国風土記」には、この白壁郡のことには触れられていない。

まあ郡となって新しいので新治郡と同じようにみなされていたのかもしれない。

この新治郡は、昔の協和町(新治駅)近くに郡衙(こちらの記事参照)中心があったとされる。

風土記には、当時の新治郡には面白い記述がある。

「昔、美麻貴の天皇(崇神天皇)の天の下知ろし食しし御世に、東国の荒ぶる賊たちを言向けようと、新治の国造の祖先となったひならすの命を遣はした。ひならすの命がこの地で新しい井戸を掘ると、清き水が流れ出た。新しい井を治(は)ったことから、新治の名がついた。諺に「白遠(しらとほ)ふ新治の国」といふ。この井戸は今も新治の里にあり、季節ごとに祭が行なはれる。

郡家(郡庁)より東五十里のところに、笠間(かさま)の村がある。村へ通ふには葦穂山(あしほ やま)を越えねばならない。葦穂山には昔、油置売(あぶらおきめ)の命といふ山の主(山姥)がゐた。今は森の中の社の石屋に眠ってゐる。こんな俗謡もある。

言痛(こちた)けば をはつせ山の 石城にも 率て篭もらなむ な恋ひそ我妹(わぎも)

(もし人に知られて辛くされたら、小初瀬山の石室にともに眠らねばならない。だから気持ちを押さへてくれ、私の恋人よ。)」(口訳・常陸国風土記より)

この「油置売命」は山賊と書かれたりしているが、この時代では蝦夷人で、書き方からすると老婆が、この芦穂山(現足尾山)の岩穴に住み着いていたと書かれていると解釈できる。

新治郡の郡衙からこの足尾山を越えて笠間の村に行くと書かれている。

今では新治駅から国道50号線(または水戸線で)を東に20kmで山越えはない。

しかし、当時はこの芦穂山を越えたという。

笠間というのもこの頃の村は来栖(くるす)(=栗栖)あたりをさしていたものか?

もう一つ、「諺に「白遠(しらとほ)ふ新治の国」といふ」という表現だが、この「白遠(しらとほ)ふ」という言葉の解釈がいろいろである。

まあ「枕ことば」のようなものだと解釈されるのだが、やはりこの白壁郡(白髪)とともに気になる。

さて、前に「志筑の田井(しづくのたい)」について書いているが、(こちら1、こちら2、こちら3)これは万葉集に高橋虫麻呂として歌が載っている。

筑波山に登れる歌

草枕 旅の憂へを 慰(なぐさ)もる こともありやと

筑波嶺に 登りて見れば 尾花散る 師付(しづく)の田居に

雁がねも 寒く来鳴きぬ 新治(にひはり)の 鳥羽の淡海(あふみ)も

秋風に 白波(しらなみ)立ちぬ 筑波嶺の よけくを見れば

長き日に 思ひ積み来(こ)し 憂へはやみぬ

ここにも「白波立ちぬ」となっている。

真壁は花崗岩が昔から豊富で見た目でも白く見えたのだろうか?

上の写真はすべて真壁城跡の広大な草原から筑波山などの山並みを眺めたものだ。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。

真壁はひな祭りと江戸時代の武家屋敷などが残る石(花崗岩)の街として知られます。

この真壁という名前は、奈良時代にはここに「白壁郡」が置かれたが、この白壁という名前が「白壁王」と言われた「光仁(こうにん)天皇」(藤原氏が担いで晩年になって天皇になった)がおり、後にこの白壁はまずいだろうということになり名前を「真壁」に改めたという。

真壁の伝承館の歴史館に置かれていたパンフレットによれば、この白壁郡という名前の前に「雄略天皇の子、清寧天皇の御名代として白髪部をおく」とあり、これが白壁、真壁の起源であると書かれていました。

奈良朝になる前まではこの地は新治郡で、710年の奈良時代になり常陸国に十一郡が置かれて、白壁郡ができたようです。

そして785年に白壁郡を真壁郡に改称したとなっていました。

さて、奈良時代にあった白壁郡という郡は、筑波山の西側麓一帯をさして呼んだらしい。

合併前で言えば明野町やこの真壁町あたりだ。

その時の郡衙(ぐんが)はこの真壁城跡あたりにあったようだ。

しかし今から1300年前に書かれた「常陸国風土記」には、この白壁郡のことには触れられていない。

まあ郡となって新しいので新治郡と同じようにみなされていたのかもしれない。

この新治郡は、昔の協和町(新治駅)近くに郡衙(こちらの記事参照)中心があったとされる。

風土記には、当時の新治郡には面白い記述がある。

「昔、美麻貴の天皇(崇神天皇)の天の下知ろし食しし御世に、東国の荒ぶる賊たちを言向けようと、新治の国造の祖先となったひならすの命を遣はした。ひならすの命がこの地で新しい井戸を掘ると、清き水が流れ出た。新しい井を治(は)ったことから、新治の名がついた。諺に「白遠(しらとほ)ふ新治の国」といふ。この井戸は今も新治の里にあり、季節ごとに祭が行なはれる。

郡家(郡庁)より東五十里のところに、笠間(かさま)の村がある。村へ通ふには葦穂山(あしほ やま)を越えねばならない。葦穂山には昔、油置売(あぶらおきめ)の命といふ山の主(山姥)がゐた。今は森の中の社の石屋に眠ってゐる。こんな俗謡もある。

言痛(こちた)けば をはつせ山の 石城にも 率て篭もらなむ な恋ひそ我妹(わぎも)

(もし人に知られて辛くされたら、小初瀬山の石室にともに眠らねばならない。だから気持ちを押さへてくれ、私の恋人よ。)」(口訳・常陸国風土記より)

この「油置売命」は山賊と書かれたりしているが、この時代では蝦夷人で、書き方からすると老婆が、この芦穂山(現足尾山)の岩穴に住み着いていたと書かれていると解釈できる。

新治郡の郡衙からこの足尾山を越えて笠間の村に行くと書かれている。

今では新治駅から国道50号線(または水戸線で)を東に20kmで山越えはない。

しかし、当時はこの芦穂山を越えたという。

笠間というのもこの頃の村は来栖(くるす)(=栗栖)あたりをさしていたものか?

もう一つ、「諺に「白遠(しらとほ)ふ新治の国」といふ」という表現だが、この「白遠(しらとほ)ふ」という言葉の解釈がいろいろである。

まあ「枕ことば」のようなものだと解釈されるのだが、やはりこの白壁郡(白髪)とともに気になる。

さて、前に「志筑の田井(しづくのたい)」について書いているが、(こちら1、こちら2、こちら3)これは万葉集に高橋虫麻呂として歌が載っている。

筑波山に登れる歌

草枕 旅の憂へを 慰(なぐさ)もる こともありやと

筑波嶺に 登りて見れば 尾花散る 師付(しづく)の田居に

雁がねも 寒く来鳴きぬ 新治(にひはり)の 鳥羽の淡海(あふみ)も

秋風に 白波(しらなみ)立ちぬ 筑波嶺の よけくを見れば

長き日に 思ひ積み来(こ)し 憂へはやみぬ

ここにも「白波立ちぬ」となっている。

真壁は花崗岩が昔から豊富で見た目でも白く見えたのだろうか?

上の写真はすべて真壁城跡の広大な草原から筑波山などの山並みを眺めたものだ。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。真壁散歩(6)-伝正寺

実は真壁で最も有名なのは昔なら、この伝正寺かもしれない。

「どっこい真壁の伝正寺(でんしょうじ)」と言われたいう。

曹洞宗天目山伝正寺は文永五年(1268年)に真壁城主真壁時幹により開山したと言われます。

これには昔に教科書にも載る話が伝わっています。

城主時幹の下僕であった「平四郎」が雪の日に主人の草履を懐で温め、主人の前に出したのです。太閤記なら秀吉は出世するきっかけとなるのですが、この時の主人時幹は、草履が暖かいのは平四郎が自分の尻の下に敷いていたためだと思い込み、激しく叱責したといいます。

このため、平四郎はこの地をさり京にのぼり、中国へ渡り修行をして立派な僧侶(禅宗)となって日本に戻ってきました。そして亀山天皇から「法身国師」の号を送られ、鎌倉5代将軍北条時頼はそれまで天台宗であった松島瑞巌寺(当時は円福寺)の僧を追い出して、この平四郎(法身)を住職に据えたのです。

その後、法身(平四郎)は数年後に松島をさり、真壁に戻ってきたのです。

時幹はえらい僧侶の法身が城下に来ている事を知り、呼び寄せました。

そして事のいきさつを知り、今までの非道を詫び平四郎のために「臨済宗照明寺」という寺を建立しました。

これが今の伝正寺になったといいます。

さて、この話は時幹が法身を招いた時に、法身は

「私をご存知ありませんか? 昔、下僕をしていた平四郎です。私はあなた様の叱責を受けて、こうして修行をして今があります。もしあのことがなかったなら、今も下僕のままだったでしょう。そのような機会を頂いたあなた様を恨むなんてとんでもないです。とても感謝しているのです。」と・・・・

その後、康正二年(1456年)相模国の海蔵寺住職安叟宗楞禅師がこの地に来て、臨済宗は曹洞宗に改宗されましたた。

この平四郎(法身国師)は、文治五年(1189)、現在の筑西市猫島の高松家の生まれと伝えられているそうです。

この猫島と聞くと思い出すことがあります。

そう、陰陽師の安倍晴明の出生地とも言われる所なんです。何か不思議な気がします。

さて、この寺をさらに有名にしているのは、実は真壁氏は徳川の時代になって佐竹氏について秋田角館に移りました。

そして、関ヶ原で功績のあった浅野長政が和歌山城をもらうことになりますが、この和歌山を息子に譲って、自分は隠居の身となりました。それを知った家康がここ真壁を長政に譲ったのです。

そして真壁藩5万石が誕生しました。この浅野長政がこの伝正寺を浅野家の菩提寺にしたのです。

ですから長政の墓もここにあります。そのためあの赤穂の浅野家の菩提寺でもあるのです。

赤穂浪士の中には、親の代などがここ真壁の出身であったり、笠間の出身である浪士がたくさんいました。

そのため、ここにも四十七士の墓も作られていると聞いてきたのですが・・・・。

上の写真は上り坂の正面が伝正寺です。裏の山が天目山でしょうか。

行ってみて驚きました。入口山門は荒れ放題で、中に入ることもできません。

寺は大幅な改築工事をしているようで、見学もできません。

それにしても草ぼうぼうではこの寺の先行きは怪しいものがあります。

寺の境内の庭園や造園された樹木などはすっかり壊され、全面的に作り直されているようです。

少し中に入って写真を遠くから撮りましたが、工事に方に怒られてしまいました。

少し上の墓所の方に行く途中から寺を眺めましたが、この先どのようになるのか皆目わかりません。

この伝正寺からの眺めは素晴らしかったようで、昭和25年選定の茨城百景には「伝正寺と加波足尾」(真壁城址,加波山神社)が選定されています。

ここの寺の前に温泉旅館「桜井館」という施設があります。

もう何十年も前に、一度温泉(鉱泉)に日帰りで昼間に訪れたことがあります。

昔、芥川龍之介などの文豪も泊まった宿だそうで、由緒があるというので行ってみたのですが、真壁石の浴槽が2つあり、いかにも田舎の宿という感じの施設でした。

今の人から見たら驚くような田舎風の宿で、釣り人などが泊まる山小屋のような感じでした。

一人の場合は少し広い女湯に案内されますし、ご夫婦なら一緒にどうぞと言われます。

沸かし湯ですので節約の意味合いもあるのかもしれません。

ほかに客はなく、風呂から上がると宿の女主人が、広間で熱めのお茶を入れてくれたことが忘れられない思い出として残っています。

その山のいで湯的な「桜井館」も全面リニューアル中でした。立派なきれいな旅館かホテルに生まれ変わるのかもしれません。

個人的には山のいで湯的なのどかな宿の方が好きですが、まあ泊まりに来ることはこれからもほとんどないでしょう。

日帰り温泉施設として甦ればまた来ることもありそうです。

(昔の温泉の浴槽と壁絵の写真)

(昔の温泉の浴槽と壁絵の写真)

「どっこい真壁の伝正寺(でんしょうじ)」と言われたいう。

曹洞宗天目山伝正寺は文永五年(1268年)に真壁城主真壁時幹により開山したと言われます。

これには昔に教科書にも載る話が伝わっています。

城主時幹の下僕であった「平四郎」が雪の日に主人の草履を懐で温め、主人の前に出したのです。太閤記なら秀吉は出世するきっかけとなるのですが、この時の主人時幹は、草履が暖かいのは平四郎が自分の尻の下に敷いていたためだと思い込み、激しく叱責したといいます。

このため、平四郎はこの地をさり京にのぼり、中国へ渡り修行をして立派な僧侶(禅宗)となって日本に戻ってきました。そして亀山天皇から「法身国師」の号を送られ、鎌倉5代将軍北条時頼はそれまで天台宗であった松島瑞巌寺(当時は円福寺)の僧を追い出して、この平四郎(法身)を住職に据えたのです。

その後、法身(平四郎)は数年後に松島をさり、真壁に戻ってきたのです。

時幹はえらい僧侶の法身が城下に来ている事を知り、呼び寄せました。

そして事のいきさつを知り、今までの非道を詫び平四郎のために「臨済宗照明寺」という寺を建立しました。

これが今の伝正寺になったといいます。

さて、この話は時幹が法身を招いた時に、法身は

「私をご存知ありませんか? 昔、下僕をしていた平四郎です。私はあなた様の叱責を受けて、こうして修行をして今があります。もしあのことがなかったなら、今も下僕のままだったでしょう。そのような機会を頂いたあなた様を恨むなんてとんでもないです。とても感謝しているのです。」と・・・・

その後、康正二年(1456年)相模国の海蔵寺住職安叟宗楞禅師がこの地に来て、臨済宗は曹洞宗に改宗されましたた。

この平四郎(法身国師)は、文治五年(1189)、現在の筑西市猫島の高松家の生まれと伝えられているそうです。

この猫島と聞くと思い出すことがあります。

そう、陰陽師の安倍晴明の出生地とも言われる所なんです。何か不思議な気がします。

さて、この寺をさらに有名にしているのは、実は真壁氏は徳川の時代になって佐竹氏について秋田角館に移りました。

そして、関ヶ原で功績のあった浅野長政が和歌山城をもらうことになりますが、この和歌山を息子に譲って、自分は隠居の身となりました。それを知った家康がここ真壁を長政に譲ったのです。

そして真壁藩5万石が誕生しました。この浅野長政がこの伝正寺を浅野家の菩提寺にしたのです。

ですから長政の墓もここにあります。そのためあの赤穂の浅野家の菩提寺でもあるのです。

赤穂浪士の中には、親の代などがここ真壁の出身であったり、笠間の出身である浪士がたくさんいました。

そのため、ここにも四十七士の墓も作られていると聞いてきたのですが・・・・。

上の写真は上り坂の正面が伝正寺です。裏の山が天目山でしょうか。

行ってみて驚きました。入口山門は荒れ放題で、中に入ることもできません。

寺は大幅な改築工事をしているようで、見学もできません。

それにしても草ぼうぼうではこの寺の先行きは怪しいものがあります。

寺の境内の庭園や造園された樹木などはすっかり壊され、全面的に作り直されているようです。

少し中に入って写真を遠くから撮りましたが、工事に方に怒られてしまいました。

少し上の墓所の方に行く途中から寺を眺めましたが、この先どのようになるのか皆目わかりません。

この伝正寺からの眺めは素晴らしかったようで、昭和25年選定の茨城百景には「伝正寺と加波足尾」(真壁城址,加波山神社)が選定されています。

ここの寺の前に温泉旅館「桜井館」という施設があります。

もう何十年も前に、一度温泉(鉱泉)に日帰りで昼間に訪れたことがあります。

昔、芥川龍之介などの文豪も泊まった宿だそうで、由緒があるというので行ってみたのですが、真壁石の浴槽が2つあり、いかにも田舎の宿という感じの施設でした。

今の人から見たら驚くような田舎風の宿で、釣り人などが泊まる山小屋のような感じでした。

一人の場合は少し広い女湯に案内されますし、ご夫婦なら一緒にどうぞと言われます。

沸かし湯ですので節約の意味合いもあるのかもしれません。

ほかに客はなく、風呂から上がると宿の女主人が、広間で熱めのお茶を入れてくれたことが忘れられない思い出として残っています。

その山のいで湯的な「桜井館」も全面リニューアル中でした。立派なきれいな旅館かホテルに生まれ変わるのかもしれません。

個人的には山のいで湯的なのどかな宿の方が好きですが、まあ泊まりに来ることはこれからもほとんどないでしょう。

日帰り温泉施設として甦ればまた来ることもありそうです。

(昔の温泉の浴槽と壁絵の写真)

(昔の温泉の浴槽と壁絵の写真)真壁散歩(7)-伝承館

真壁の伝承館という本館、図書館、歴史資料館という3つの複合施設が2011年秋にオープンした。

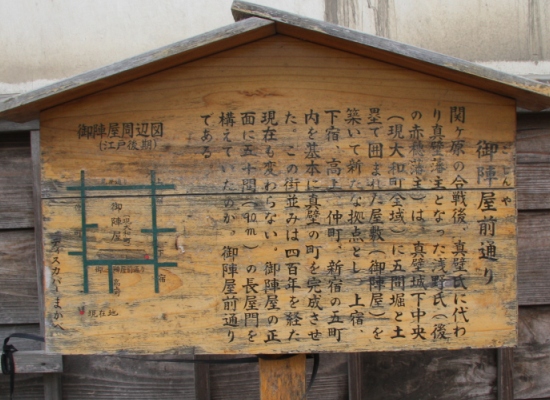

場所は江戸時代の街並みが残るエリアだが、この場所には陣屋(笠間藩)が置かれていたという。

綺麗で羨ましい施設である。やはり町並みのイメージに合わせた設計となっている。

右側が本館、左は図書館で、奥に歴史館がつながっている。

塀も町並みを意識した板塀である。

こちらが歴史館の入口。入館無料です。

こちらは反対側の西側入口。右が歴史館左は本館。

歴史館は入ったところに各種パンフレットと、最初に真壁を中心とした歴史年表とそれぞれの時代の発掘された土器や、当時使われた道具などが展示されていた。

写真はフラッシュを使わなければ良いようだ。

これは綿産業の道具。

ここ真壁は江戸時代に繰綿(綿花を綿繰り機にかけ、種子を取り除いた物)や綿毛作りなどが盛んであったという。

伝承館の敷地には「神武神社」がありました。

また、真壁小学校がここにあった記念碑(百周年)がありました。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。

場所は江戸時代の街並みが残るエリアだが、この場所には陣屋(笠間藩)が置かれていたという。

綺麗で羨ましい施設である。やはり町並みのイメージに合わせた設計となっている。

右側が本館、左は図書館で、奥に歴史館がつながっている。

塀も町並みを意識した板塀である。

こちらが歴史館の入口。入館無料です。

こちらは反対側の西側入口。右が歴史館左は本館。

歴史館は入ったところに各種パンフレットと、最初に真壁を中心とした歴史年表とそれぞれの時代の発掘された土器や、当時使われた道具などが展示されていた。

写真はフラッシュを使わなければ良いようだ。

これは綿産業の道具。

ここ真壁は江戸時代に繰綿(綿花を綿繰り機にかけ、種子を取り除いた物)や綿毛作りなどが盛んであったという。

伝承館の敷地には「神武神社」がありました。

また、真壁小学校がここにあった記念碑(百周年)がありました。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。真壁散歩(8)-花の井酒造

1週間ほど前まで書いていた茨城県桜川市真壁の記事をもう数回にお渡り続けます。

でも、また他の記事も時々挟みます。

先日紹介した「五所駒瀧神社」に奉納されていた酒樽に「花の井」と銘があった。

街中を少し散策していて、この工場を見つけた。

創業は天明2年(1782)というからかなり古い。

この米蔵は国指定の有形文化財に登録されているそうです。

内部をギャラリーとして開放しているようです。(見ていません)

会社のHPを見ると

「この地は昔から良質の米と、御影石という名で知られる花崗岩地帯を浸透して湧き出る清らかな伏流水のある所として有名です。近江商人として酒造りに適したこの地で創業以来220余年、伝統を守ると共に常に進取の精神で真摯に酒を造り販売することに励んで参りました。」

と書かれていました。

この横の通りを南に行くと羽鳥地区(桃山中学校前)に「筑波登山本道」という分かれ道がありました。

恐らく真壁陣屋から筑波山に登る旧道なのだと思います。

でも、また他の記事も時々挟みます。

先日紹介した「五所駒瀧神社」に奉納されていた酒樽に「花の井」と銘があった。

街中を少し散策していて、この工場を見つけた。

創業は天明2年(1782)というからかなり古い。

この米蔵は国指定の有形文化財に登録されているそうです。

内部をギャラリーとして開放しているようです。(見ていません)

会社のHPを見ると

「この地は昔から良質の米と、御影石という名で知られる花崗岩地帯を浸透して湧き出る清らかな伏流水のある所として有名です。近江商人として酒造りに適したこの地で創業以来220余年、伝統を守ると共に常に進取の精神で真摯に酒を造り販売することに励んで参りました。」

と書かれていました。

この横の通りを南に行くと羽鳥地区(桃山中学校前)に「筑波登山本道」という分かれ道がありました。

恐らく真壁陣屋から筑波山に登る旧道なのだと思います。

真壁散歩(9)-羽鳥天神塚古墳

真壁の散歩シリーズで古代を考える上でどうしても1度行ってみたかった場所がこの羽鳥天神塚古墳です。

桃山中学校の通りの反対側(山側)だと調べていたので、羽鳥地区にいけば場所はわかるだろうと考えていたのですが、それらしきものがありません。

そしてまた出直しました。

まあ、時間のロスは多いですが、新たな発見も逆に増えます。間違って知らない道を何度もウロウロすると見えなかったものが見えてくることもあります。

昔の人は歩いていたのですから、その気持ちも少し分からなければ(やせ我慢?)

この羽鳥天神塚古墳は上の写真のように上に1本の大きな木があり、小さな祠があるだけの比較的小さな円墳です。

少しカメラを引いてみると筑波山がバックに綺麗に見える場所です。

周りは夏草が覆い、道がよくわからないくらいです。

古墳の麓によく読み取れないくらいになった「羽鳥天神塚古墳」の文字が書かれた木のポールがたっています。

そして石段が上までついています。

上に小さな祠が置かれているだけです。

場所がわからなかったのは、通りの方から見るとこの工場の影になって見えないのです。

この工場は柿沼製粉というこのあたりのお蕎麦屋さんでは知らない人はいないと思われるそば粉の製粉をやっている工場で、ここは第二工場です。

この手前の分かれ道に昨日の記事にある「筑波登山本道」という追分石碑が置かれています。

さて、なぜこんな変哲もない藪の中の古墳に行ってみたいと思ったのかというと、ここに「菅原道真公のお墓」があったと言われているからなのです。

菅原道真を知らない人は少ないと思いますが、九州太宰府に流されその地で亡くなったとされますが、死後いろいろの天変地異がこの菅原道真の起こしたことだと噂が流れます。

そのため、朝廷は祟を恐れて天満宮に祀り、学問の神様として多くの方に親しまれるようになりました。

「東風(こち)吹かば 匂ひをこせよ 梅の花 主なしとて 春 な忘れそ」

あまりにも有名ですよね。

ではなぜこのように離れた地に墓があったと言われるのでしょうか?

一般には道真は奈良市菅原町近くで生まれ、太宰府で59歳で死んでその地に葬られたと言われまています。

そこが有名な太宰府天満宮です。

では少しだけこの真壁との関わりを調べた範囲で紹介します。

平将門は太宰府で道真が死んだ903年に生まれたと言われます。このため、将門には道真の生まれ変わりであるとの噂がついてまわります。

平家の祖は平国香であるとして、石岡でも大掾氏の祖先を国香としていますが、この国香の弟には「良将=良持」「良兼」「良文」「良正」がおりますが、この「良持(良将)」の子供が将門です。

この将門の父「良持」が茨城県豊田郡(旧石下町)近くで館を構えていました。

一方菅原道真の三男の菅原景行(かげつら)も駿河に左遷されていたのですが、放免になり、その後常陸介として常陸にやってきたとされています。

そして、この良持の館に近いこの真壁の羽鳥地区に館を建てたのです。

将門との関係ですが、学問の神とも言われる道真の子である菅原景行もやはりその才能は優れたものでした。

このため、将門はこの景行を師と仰いで、学問を習ったとも言われています。

しかし、この年代の人たちの生まれも諸説あり、お互いに交流があったのかも定かではありません。

延長4年(926年)に景行は将門の叔父・良兼の力を借りてこの羽鳥の地に「菅原天満宮」を建て、この羽鳥天神塚古墳に道真の遺骨を埋葬したのです。

そして、これが全国の天満宮の最初とされています。

しかしながら、この天満宮はその3年後の延長7年2月25日に常総市(旧水海道市)大生郷に移転しました。

将門が都から下総国に戻ったのは延長8年(930年)であり、この地の天満宮が大生に移ったのはその前の年になるのです。それを考えるとどのような接点があったのかは疑問が残ります。

また、景行の生まれが867年とされていますが、下総守と常陸介と合わせた在任期間は24年間とされるようです。しかし、詳しくはわかりません。まあ後からいろいろ尾ヒレがついてきても不思議ではありませんね。

この大生郷の天満宮にこの記録が残されているそうです。

そして大生天満宮は太宰府天満宮、北野天満宮とともに日本三天神といわれているのだそうです。

(この3箇所に道真の遺骨があるとされる)

そして、この古墳は道真の三男の景行が926年に道真の遺骨を埋めたとされているのです。

遺骨は3年後の神社の移転に合わせて移したということのようですが、真相は定かではありません。

やはり、国府のあった石岡から筑波山の反対側に来ると見える景色がずいぶん違います。

出てくる人物も違って、面白いですね。

常総市の大生郷天満宮のある場所は、昔「菅原村」と言われていました。

この神社も「菅原神社」と呼ばれていました。

その後、水海道市になり、今は常総市です。

ただ、この土地の菅原というのは今も残っていて、菅原小学校などがあります。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。

桃山中学校の通りの反対側(山側)だと調べていたので、羽鳥地区にいけば場所はわかるだろうと考えていたのですが、それらしきものがありません。

そしてまた出直しました。

まあ、時間のロスは多いですが、新たな発見も逆に増えます。間違って知らない道を何度もウロウロすると見えなかったものが見えてくることもあります。

昔の人は歩いていたのですから、その気持ちも少し分からなければ(やせ我慢?)

この羽鳥天神塚古墳は上の写真のように上に1本の大きな木があり、小さな祠があるだけの比較的小さな円墳です。

少しカメラを引いてみると筑波山がバックに綺麗に見える場所です。

周りは夏草が覆い、道がよくわからないくらいです。

古墳の麓によく読み取れないくらいになった「羽鳥天神塚古墳」の文字が書かれた木のポールがたっています。

そして石段が上までついています。

上に小さな祠が置かれているだけです。

場所がわからなかったのは、通りの方から見るとこの工場の影になって見えないのです。

この工場は柿沼製粉というこのあたりのお蕎麦屋さんでは知らない人はいないと思われるそば粉の製粉をやっている工場で、ここは第二工場です。

この手前の分かれ道に昨日の記事にある「筑波登山本道」という追分石碑が置かれています。

さて、なぜこんな変哲もない藪の中の古墳に行ってみたいと思ったのかというと、ここに「菅原道真公のお墓」があったと言われているからなのです。

菅原道真を知らない人は少ないと思いますが、九州太宰府に流されその地で亡くなったとされますが、死後いろいろの天変地異がこの菅原道真の起こしたことだと噂が流れます。

そのため、朝廷は祟を恐れて天満宮に祀り、学問の神様として多くの方に親しまれるようになりました。

「東風(こち)吹かば 匂ひをこせよ 梅の花 主なしとて 春 な忘れそ」

あまりにも有名ですよね。

ではなぜこのように離れた地に墓があったと言われるのでしょうか?

一般には道真は奈良市菅原町近くで生まれ、太宰府で59歳で死んでその地に葬られたと言われまています。

そこが有名な太宰府天満宮です。

では少しだけこの真壁との関わりを調べた範囲で紹介します。

平将門は太宰府で道真が死んだ903年に生まれたと言われます。このため、将門には道真の生まれ変わりであるとの噂がついてまわります。

平家の祖は平国香であるとして、石岡でも大掾氏の祖先を国香としていますが、この国香の弟には「良将=良持」「良兼」「良文」「良正」がおりますが、この「良持(良将)」の子供が将門です。

この将門の父「良持」が茨城県豊田郡(旧石下町)近くで館を構えていました。

一方菅原道真の三男の菅原景行(かげつら)も駿河に左遷されていたのですが、放免になり、その後常陸介として常陸にやってきたとされています。

そして、この良持の館に近いこの真壁の羽鳥地区に館を建てたのです。

将門との関係ですが、学問の神とも言われる道真の子である菅原景行もやはりその才能は優れたものでした。

このため、将門はこの景行を師と仰いで、学問を習ったとも言われています。

しかし、この年代の人たちの生まれも諸説あり、お互いに交流があったのかも定かではありません。

延長4年(926年)に景行は将門の叔父・良兼の力を借りてこの羽鳥の地に「菅原天満宮」を建て、この羽鳥天神塚古墳に道真の遺骨を埋葬したのです。

そして、これが全国の天満宮の最初とされています。

しかしながら、この天満宮はその3年後の延長7年2月25日に常総市(旧水海道市)大生郷に移転しました。

将門が都から下総国に戻ったのは延長8年(930年)であり、この地の天満宮が大生に移ったのはその前の年になるのです。それを考えるとどのような接点があったのかは疑問が残ります。

また、景行の生まれが867年とされていますが、下総守と常陸介と合わせた在任期間は24年間とされるようです。しかし、詳しくはわかりません。まあ後からいろいろ尾ヒレがついてきても不思議ではありませんね。

この大生郷の天満宮にこの記録が残されているそうです。

そして大生天満宮は太宰府天満宮、北野天満宮とともに日本三天神といわれているのだそうです。

(この3箇所に道真の遺骨があるとされる)

そして、この古墳は道真の三男の景行が926年に道真の遺骨を埋めたとされているのです。

遺骨は3年後の神社の移転に合わせて移したということのようですが、真相は定かではありません。

やはり、国府のあった石岡から筑波山の反対側に来ると見える景色がずいぶん違います。

出てくる人物も違って、面白いですね。

常総市の大生郷天満宮のある場所は、昔「菅原村」と言われていました。

この神社も「菅原神社」と呼ばれていました。

その後、水海道市になり、今は常総市です。

ただ、この土地の菅原というのは今も残っていて、菅原小学校などがあります。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。真壁散歩(10)-羽鳥地区

昨日菅原道真の遺骨の一部を一時的に埋めていたとされる真壁の羽鳥天神塚古墳を紹介しましたが、この場所が分からずに近くをウロウロしておりましたので、その時の様子を記録しておきます。

羽鳥地区は、真壁の旧町並みから前に紹介した筑波四面薬師の一つである薬王院のある椎尾地区と真壁の街を真っすぐに結ぶ通り沿いにあります。街の中心地からも1kmくらいの場所ですが、周りはのどかな田んぼが多くあります。

まず見つけたのはサイクリングロードです。

これは土浦から筑波を経由して岩瀬までを結んでいた筑波鉄道筑波線が25年前に廃線になった跡を自転車道路にしたものです。

土浦から筑波までは比較的利用者が多いのですが、この真壁あたりはあまり多くの人は見かけません。

この鉄道と自動車道の交差する昔の踏切場所には線路がまだ埋め込まれたままになっていました。

ここは真壁駅の一つ手前の「常陸桃山駅」があった場所に近いようです。

この鉄道は25年ほど前に廃止されてしまいましたが、真壁駅を街の中心部に造ることができず、この場所から街の北側の古城に寄ったところに駅ができました。

このため、鉄道線路はこの桃山駅から右手(東側)に回り込むように曲がっていました。

この道もきれいに整備されており、地元の人の散歩道にも良いようです。

すぐ近くに「桃山中学校」がありました。

あたりは水田と奥には筑波山系の山並みが見えます。

この羽鳥地区に「柿沼製粉」の本社工場がありました。

私も名前だけは知っていたのですが、思ったより大きな工場です。

「常陸秋そば」は全国的にも有名で、茨城県は北海道についで全国第2位のそば生産県なのです。

そして、そば通の店に行くと自家製や地元の製粉工場などもあるのですが、この柿沼製粉さんの名前を見かけます。(会社のHP)

明治15年にこの地で精米業を始め、製粉業にかわり、そば粉を挽くようになったのは戦後すぐのようです。

今では家庭用の石臼なども販売しており、自宅でそばを作られるひとはきっとご存知の会社だと思います。

こちら側から見る筑波山は石岡の方から見る姿とはまるで違います。

ウロウロするうちにこの桃山中学校の西側の裏に小さな古墳がありました。

「吾妻塚古墳」と書かれていました。

大きさは羽鳥天神塚古墳より少し小さいでしょうか。

円墳 径約20m 6世紀後半の築造となっています。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。

羽鳥地区は、真壁の旧町並みから前に紹介した筑波四面薬師の一つである薬王院のある椎尾地区と真壁の街を真っすぐに結ぶ通り沿いにあります。街の中心地からも1kmくらいの場所ですが、周りはのどかな田んぼが多くあります。

まず見つけたのはサイクリングロードです。

これは土浦から筑波を経由して岩瀬までを結んでいた筑波鉄道筑波線が25年前に廃線になった跡を自転車道路にしたものです。

土浦から筑波までは比較的利用者が多いのですが、この真壁あたりはあまり多くの人は見かけません。

この鉄道と自動車道の交差する昔の踏切場所には線路がまだ埋め込まれたままになっていました。

ここは真壁駅の一つ手前の「常陸桃山駅」があった場所に近いようです。

この鉄道は25年ほど前に廃止されてしまいましたが、真壁駅を街の中心部に造ることができず、この場所から街の北側の古城に寄ったところに駅ができました。

このため、鉄道線路はこの桃山駅から右手(東側)に回り込むように曲がっていました。

この道もきれいに整備されており、地元の人の散歩道にも良いようです。

すぐ近くに「桃山中学校」がありました。

あたりは水田と奥には筑波山系の山並みが見えます。

この羽鳥地区に「柿沼製粉」の本社工場がありました。

私も名前だけは知っていたのですが、思ったより大きな工場です。

「常陸秋そば」は全国的にも有名で、茨城県は北海道についで全国第2位のそば生産県なのです。

そして、そば通の店に行くと自家製や地元の製粉工場などもあるのですが、この柿沼製粉さんの名前を見かけます。(会社のHP)

明治15年にこの地で精米業を始め、製粉業にかわり、そば粉を挽くようになったのは戦後すぐのようです。

今では家庭用の石臼なども販売しており、自宅でそばを作られるひとはきっとご存知の会社だと思います。

こちら側から見る筑波山は石岡の方から見る姿とはまるで違います。

ウロウロするうちにこの桃山中学校の西側の裏に小さな古墳がありました。

「吾妻塚古墳」と書かれていました。

大きさは羽鳥天神塚古墳より少し小さいでしょうか。

円墳 径約20m 6世紀後半の築造となっています。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。真壁散歩(11)-旧筑波線真壁駅

常磐線の土浦駅と水戸線の岩瀬駅間の40kmを結んでいた筑波鉄道筑波線が廃線になったのはもう25年も前。

最後の頃に記念乗車を女房と一番下の息子が乗りに行った。

まあ私はその頃、それほど興味もなく、仕事が忙しくて乗らなかったが、このジーゼル車両が走っている姿は何度も見ていた。

今から見ると懐かしく、残しておけばよかったのにな~と思うのだが、まあどうしようもない。

ここ石岡から見ると「鹿島鉄道」がこの筑波線(当時の常総筑波鉄道鉄道)と合併して関東鉄道となったのが、昭和40年のことだが、この筑波線がいち早く廃線となってしまった。

(鹿島鉄道の廃線は2007年春なので、この筑波線の廃止はその20年前になる)

真壁駅は桜川市真壁町古城(昔の真壁城のあった場所に近い)に造られていた。

この筑波線の廃線後すぐにこの鉄道の跡地をサイクリングロードとすることが決まり、つくばリンリンロード建設が始まった。

この頃はまだそれほど自転車ブームもなく出来てもあまり走る人もいない状態だったように思うが、最近はこのサイクリングロードを走っている記事も多く見られるようになった。

歓迎すべきことだ。

今はまだ、土浦-筑波間は比較的利用者が多いようだが、真壁や岩瀬方面の利用者が少し少ないように思う。

しかし、この真壁も魅力があるし、加波山や雨引観音(楽法寺)などを組み合わせれば多くの魅力を感じさせてくれる地域でもある。

旧真壁駅は昔のまま残されている。この桜の古木もとても綺麗だ。

古い樹が3本と少しあたらしい樹が数本、駅のホームであったところに植えられています。

「思い出の樹」と名付けられた桜の並木。

この樹は大正5年、真壁駅の北島駅長が駅のホームに10本の桜の木を植えたそうです。

そして、そのうち3本の桜が今でも残り、鉄道の駅として70年、自転車ロードの休憩所として25年間この場所を見守ってきたのです。

駅のホームの先が公園風になっていて、そこに「茨城百景」の碑が置かれています。

「伝正寺と真壁城址」となっていますが、昭和25年に制定された時の正式登録名は「伝正寺と加波足尾」である。

手前のタイル貼りの建物はトイレです。

こちらは筑波、土浦方面です。

こちらは反対側の岩瀬駅方面です。

この岩瀬側から駅(休憩所)と筑波山方面の眺めです。

この真壁駅の近くに真壁小学校に戦中まであった「奉安殿」を移設して残されていると聞いていたのですが、見渡してもわからずじまいでした。もう少しじっくり探せばわかったのかもしれません。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。

最後の頃に記念乗車を女房と一番下の息子が乗りに行った。

まあ私はその頃、それほど興味もなく、仕事が忙しくて乗らなかったが、このジーゼル車両が走っている姿は何度も見ていた。

今から見ると懐かしく、残しておけばよかったのにな~と思うのだが、まあどうしようもない。

ここ石岡から見ると「鹿島鉄道」がこの筑波線(当時の常総筑波鉄道鉄道)と合併して関東鉄道となったのが、昭和40年のことだが、この筑波線がいち早く廃線となってしまった。

(鹿島鉄道の廃線は2007年春なので、この筑波線の廃止はその20年前になる)

真壁駅は桜川市真壁町古城(昔の真壁城のあった場所に近い)に造られていた。

この筑波線の廃線後すぐにこの鉄道の跡地をサイクリングロードとすることが決まり、つくばリンリンロード建設が始まった。

この頃はまだそれほど自転車ブームもなく出来てもあまり走る人もいない状態だったように思うが、最近はこのサイクリングロードを走っている記事も多く見られるようになった。

歓迎すべきことだ。

今はまだ、土浦-筑波間は比較的利用者が多いようだが、真壁や岩瀬方面の利用者が少し少ないように思う。

しかし、この真壁も魅力があるし、加波山や雨引観音(楽法寺)などを組み合わせれば多くの魅力を感じさせてくれる地域でもある。

旧真壁駅は昔のまま残されている。この桜の古木もとても綺麗だ。

古い樹が3本と少しあたらしい樹が数本、駅のホームであったところに植えられています。

「思い出の樹」と名付けられた桜の並木。

この樹は大正5年、真壁駅の北島駅長が駅のホームに10本の桜の木を植えたそうです。

そして、そのうち3本の桜が今でも残り、鉄道の駅として70年、自転車ロードの休憩所として25年間この場所を見守ってきたのです。

駅のホームの先が公園風になっていて、そこに「茨城百景」の碑が置かれています。

「伝正寺と真壁城址」となっていますが、昭和25年に制定された時の正式登録名は「伝正寺と加波足尾」である。

手前のタイル貼りの建物はトイレです。

こちらは筑波、土浦方面です。

こちらは反対側の岩瀬駅方面です。

この岩瀬側から駅(休憩所)と筑波山方面の眺めです。

この真壁駅の近くに真壁小学校に戦中まであった「奉安殿」を移設して残されていると聞いていたのですが、見渡してもわからずじまいでした。もう少しじっくり探せばわかったのかもしれません。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。真壁散歩(12)-村井醸造

真壁の旧武家屋敷近くに「村井醸造」という酒造会社があった。

この震災の影響なのかあちこちまだ修理をしている最中であった。

古い建物や屋根の損害を直すのは大変なのだと思う。

入口には「こうめい(公明)」「花だより」と書かれた酒樽が置かれていた。

公明はこの酒造会社の主力銘柄なのだそうだ。

樽の上に掲げられた説明には

「日野における行商人(近江商人)活躍の記録としては、江戸時代初期明暦(1655-1657)の頃の記録が最も古い。関東や奥州の各地へ上方商品を運ぶため間もなく関東にその中継所として拠点地を構えるようになった。

「江戸時代の初期である延宝年間(1673-1680)に、常陸の国真壁の町へ村井重助が醤油味噌販売の出店を構えた。これが日野商人における関東出店の最も古い記録である。」

と書かれています。

この会社のHP(こちら)によると、中の見学もできるとなっている。

また奥に見える大きな煙突は「昔、蔵中で使う熱湯を沸かしていたそうです。現在は使われておりませんが、当時の面影そのままに残っておりますので、見学の際は御覧下さい。」と書かれています。

でも、昔醤油などを作っていた時からあったのならば大豆のカスなどを燃やすのに使ったのではないかとも思います。

ただ、この煙突は昭和初期のものだといいますので湯を沸かしていただけなのかもしれません。

長い塀が続く大きな酒造所です。この木の塀は比較的新しいものだそうで、以前はトタン塀だったそうです。

数年前にトタン塀の外側に外観をよくするために木の塀をとりつけたようです。

でも屋根瓦は震災で傷んだのでしょう。

説明にありましたが、この近江商人の村井重助は最近まで代々名前を継いで来たそうです。

現在で17代目だそうですが、名前は区別して少し変わったようです。(今の戸籍では親と同じ名前は基本的には認められなくなっているのでしょう)

また日野という地名は今の滋賀県浦生郡日野町のことで、この日野家も長い間、滋賀県日野に本宅があったようです。しかし昭和19年から真壁に移り住んだそうですが、日野にも家があるようです。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。

この震災の影響なのかあちこちまだ修理をしている最中であった。

古い建物や屋根の損害を直すのは大変なのだと思う。

入口には「こうめい(公明)」「花だより」と書かれた酒樽が置かれていた。

公明はこの酒造会社の主力銘柄なのだそうだ。

樽の上に掲げられた説明には

「日野における行商人(近江商人)活躍の記録としては、江戸時代初期明暦(1655-1657)の頃の記録が最も古い。関東や奥州の各地へ上方商品を運ぶため間もなく関東にその中継所として拠点地を構えるようになった。

「江戸時代の初期である延宝年間(1673-1680)に、常陸の国真壁の町へ村井重助が醤油味噌販売の出店を構えた。これが日野商人における関東出店の最も古い記録である。」

と書かれています。

この会社のHP(こちら)によると、中の見学もできるとなっている。

また奥に見える大きな煙突は「昔、蔵中で使う熱湯を沸かしていたそうです。現在は使われておりませんが、当時の面影そのままに残っておりますので、見学の際は御覧下さい。」と書かれています。

でも、昔醤油などを作っていた時からあったのならば大豆のカスなどを燃やすのに使ったのではないかとも思います。

ただ、この煙突は昭和初期のものだといいますので湯を沸かしていただけなのかもしれません。

長い塀が続く大きな酒造所です。この木の塀は比較的新しいものだそうで、以前はトタン塀だったそうです。

数年前にトタン塀の外側に外観をよくするために木の塀をとりつけたようです。

でも屋根瓦は震災で傷んだのでしょう。

説明にありましたが、この近江商人の村井重助は最近まで代々名前を継いで来たそうです。

現在で17代目だそうですが、名前は区別して少し変わったようです。(今の戸籍では親と同じ名前は基本的には認められなくなっているのでしょう)

また日野という地名は今の滋賀県浦生郡日野町のことで、この日野家も長い間、滋賀県日野に本宅があったようです。しかし昭和19年から真壁に移り住んだそうですが、日野にも家があるようです。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。真壁散歩(13)-奉安殿

以前、出島散歩で見かけた「奉安殿」(こちら)が真壁に残っていると聞いていたので、旧真壁駅にいったが判らずに帰ってきた。

そのため、もう一度街中散歩をかねて探しに行った。奉安殿は昔の真壁駅の駅前横通り沿いの美容院入口に置かれていた。

この奉安殿は、敗戦までは昔の真壁小学校の入口に置かれていた。

戦争中までは、どこの小学校にもあったようだ。それを戦後、GHQによりすべて取り壊し命令があり、ほとんどが取り壊され、中に置かれていた天皇・皇后の写真や教育勅語は全て廃棄や没収となった。

戦時中に小学生だった方はご存知であろう。

大概は学校の入り口近くに有り、朝晩校門を出入りするたびに、敬礼したという。

この真壁小学校の奉安殿は、壊さずにそっと移築したもの。

当時は見つかれば大変なことだったのかもしれない。

しかし、当時の状況を考えるとこれを壊さずに隠したのもわからないではない。

この地域まではGHQも目が届かなかったのだろう。

この奉安殿の中には昔の写真や勅語が置かれていている。再現されたものか。

建物そのものはギリシャ風の建築様式だ。

石岡小学校にもこの奉安殿はあったそうだ。

今は、その場所(旧府中城の土塁の一部?の高台)には「常陸のみやこ 一千有余年之地」の碑が置かれている。

(石岡小学校入り口の碑)

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。

そのため、もう一度街中散歩をかねて探しに行った。奉安殿は昔の真壁駅の駅前横通り沿いの美容院入口に置かれていた。

この奉安殿は、敗戦までは昔の真壁小学校の入口に置かれていた。

戦争中までは、どこの小学校にもあったようだ。それを戦後、GHQによりすべて取り壊し命令があり、ほとんどが取り壊され、中に置かれていた天皇・皇后の写真や教育勅語は全て廃棄や没収となった。

戦時中に小学生だった方はご存知であろう。

大概は学校の入り口近くに有り、朝晩校門を出入りするたびに、敬礼したという。

この真壁小学校の奉安殿は、壊さずにそっと移築したもの。

当時は見つかれば大変なことだったのかもしれない。

しかし、当時の状況を考えるとこれを壊さずに隠したのもわからないではない。

この地域まではGHQも目が届かなかったのだろう。

この奉安殿の中には昔の写真や勅語が置かれていている。再現されたものか。

建物そのものはギリシャ風の建築様式だ。

石岡小学校にもこの奉安殿はあったそうだ。

今は、その場所(旧府中城の土塁の一部?の高台)には「常陸のみやこ 一千有余年之地」の碑が置かれている。

(石岡小学校入り口の碑)

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。真壁散歩(14)-旧真壁郵便局

真壁の昔の陣屋跡周辺にはたくさんの登録文化財に指定された建物が存在する。

全部で100棟以上建物が国の登録文化財に指定されている。これは県下でも大変多い地域である。

これからいくつかを紹介していきたいと思う。

まずは、「旧真壁郵便局」です。この旧郵便局はただ1つ洋風な建物としてシンボルてきな存在となっている。

この建物は昭和2年の建築で、石岡の町並みに残されている看板建築(昭和5-6年)と同じギリシャ風の建物だ。

建築された当時は第五十銀行(常陽銀行の前進)真壁支店であった。

郵便局として使われていたのは昭和31年~昭和61年まで。

(ただし、現地の説明では昭和29年頃にこの場所に移転したとなっている)

内部にはこのように郵便局の窓口カウンターを残し、観光パンフレットが置かれ、街中の観光の出発点や中継所として活用されている。

奥の部屋には観光客用にトイレが設置されている。

内部は全て板床張りで装飾的なものはあまりない。

質素なテーブルと椅子がいくつか置かれていたが、地元サークルや観光客の休憩などに利用されているようだ。

2階に上がってみると比較的小さな部屋が2つと少し大きな広間が1つ。

割合とシンプルな造りだ。

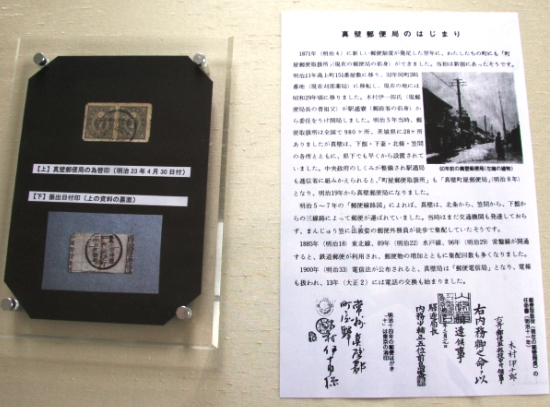

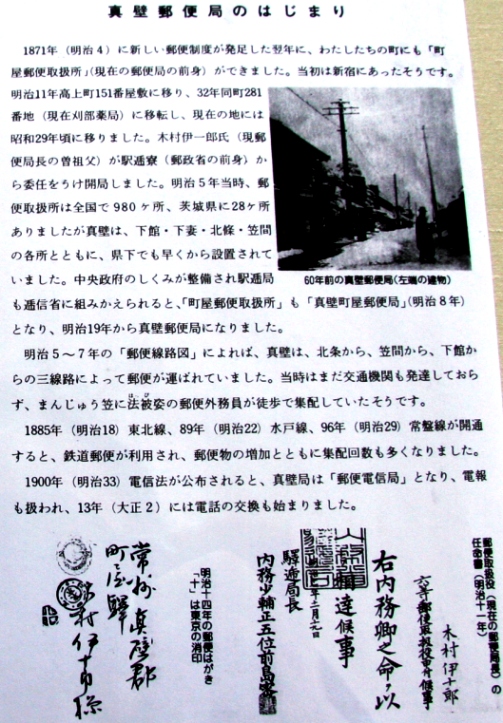

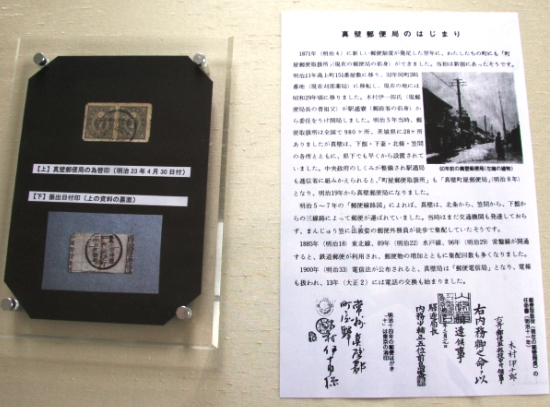

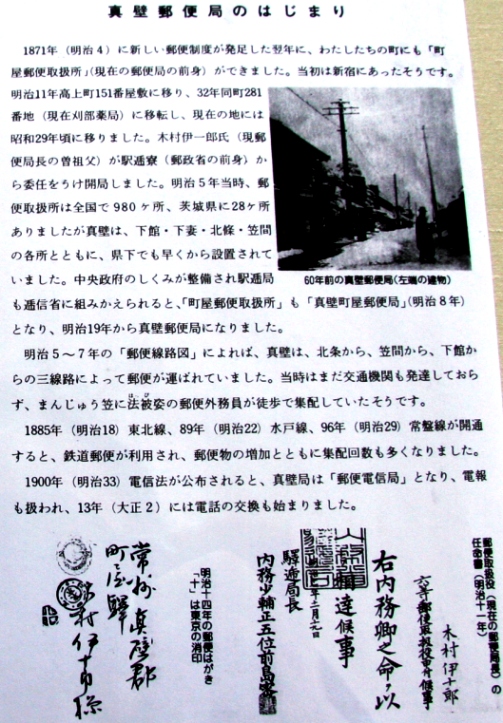

「真壁郵便局のはじまり」と書かれた説明書。その下は明治11年の郵便取扱役の任命書と明治14年の郵便はがきの宛名(東京の消印)

左側は「真壁郵便局の為替印(明治23年4月30日)とその裏面の振出日付印」

さて、昭和はじめの石岡の街中にはこのような建物はたくさんありました。

第五十銀行は香丸通りの橋本呉服屋さんの近くにありました。きっとこのような建物だったのでしょう。

レンガ造りの洒落た「川崎第百銀行」(三菱)も少し若宮八幡宮の通りを入ったところにありました。

こちらは佐原や佐倉に旧三菱銀行の建造物として同じような建物が残っています。

では石岡の郵便局は今の「まちかど情報センタ-」の隣り「関東つくば銀行」あたりにありました。

この場所は石岡の道路元標が置かれており、街の中心でした。

明治8年に石岡警察署があり、その後郵便局が入って昭和46年に関東銀行が入っています。

郵便局の歴史は、やはり真壁と同じ明治5年に「石岡郵便取扱所」としてスタートしています。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。

全部で100棟以上建物が国の登録文化財に指定されている。これは県下でも大変多い地域である。

これからいくつかを紹介していきたいと思う。

まずは、「旧真壁郵便局」です。この旧郵便局はただ1つ洋風な建物としてシンボルてきな存在となっている。

この建物は昭和2年の建築で、石岡の町並みに残されている看板建築(昭和5-6年)と同じギリシャ風の建物だ。

建築された当時は第五十銀行(常陽銀行の前進)真壁支店であった。

郵便局として使われていたのは昭和31年~昭和61年まで。

(ただし、現地の説明では昭和29年頃にこの場所に移転したとなっている)

内部にはこのように郵便局の窓口カウンターを残し、観光パンフレットが置かれ、街中の観光の出発点や中継所として活用されている。

奥の部屋には観光客用にトイレが設置されている。

内部は全て板床張りで装飾的なものはあまりない。

質素なテーブルと椅子がいくつか置かれていたが、地元サークルや観光客の休憩などに利用されているようだ。

2階に上がってみると比較的小さな部屋が2つと少し大きな広間が1つ。

割合とシンプルな造りだ。

「真壁郵便局のはじまり」と書かれた説明書。その下は明治11年の郵便取扱役の任命書と明治14年の郵便はがきの宛名(東京の消印)

左側は「真壁郵便局の為替印(明治23年4月30日)とその裏面の振出日付印」

さて、昭和はじめの石岡の街中にはこのような建物はたくさんありました。

第五十銀行は香丸通りの橋本呉服屋さんの近くにありました。きっとこのような建物だったのでしょう。

レンガ造りの洒落た「川崎第百銀行」(三菱)も少し若宮八幡宮の通りを入ったところにありました。

こちらは佐原や佐倉に旧三菱銀行の建造物として同じような建物が残っています。

では石岡の郵便局は今の「まちかど情報センタ-」の隣り「関東つくば銀行」あたりにありました。

この場所は石岡の道路元標が置かれており、街の中心でした。

明治8年に石岡警察署があり、その後郵便局が入って昭和46年に関東銀行が入っています。

郵便局の歴史は、やはり真壁と同じ明治5年に「石岡郵便取扱所」としてスタートしています。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。真壁散歩(15)-陣屋と街並み(1)

真壁の街並みは江戸時代の笠間藩の陣屋時代から明治・大正・昭和に続く長い時代にわたっての街並みがかなり残っている。

国の登録文化財に指定されている建造物も100以上もあり、県内でも屈指の数に登る。

これらは現地でもパンフレットも整備され、じっくり訪れてみるのも楽しいだろう。

あまり詳しくは紹介することもできないが、一回り回ってみた建物などを少しだけ紹介しておこう。

猪瀬家住宅:猪瀬家は佐竹氏家臣であった

猪瀬家住宅の医薬門(江戸末期~明治初期)

上宿通り入り口角の家屋

塚本家住宅:土蔵造り 見世蔵(大正中期)、住宅(大正13年)、土蔵(明治41年)、門(明治40年)

塚本家住宅(続き)

根本医院:江戸末期の高麗門

土生都家:明治時代の高麗門・・・この土生都家は本家が向かいの根本家(医院)とのこと。

同じ高麗門だが、造りが少し違う。

明日に続きます。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。

国の登録文化財に指定されている建造物も100以上もあり、県内でも屈指の数に登る。

これらは現地でもパンフレットも整備され、じっくり訪れてみるのも楽しいだろう。

あまり詳しくは紹介することもできないが、一回り回ってみた建物などを少しだけ紹介しておこう。

猪瀬家住宅:猪瀬家は佐竹氏家臣であった

猪瀬家住宅の医薬門(江戸末期~明治初期)

上宿通り入り口角の家屋

塚本家住宅:土蔵造り 見世蔵(大正中期)、住宅(大正13年)、土蔵(明治41年)、門(明治40年)

塚本家住宅(続き)

根本医院:江戸末期の高麗門

土生都家:明治時代の高麗門・・・この土生都家は本家が向かいの根本家(医院)とのこと。

同じ高麗門だが、造りが少し違う。

明日に続きます。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。真壁散歩(16)-陣屋と街並み(2)

今日は旧真壁郵便局前の通り(陣屋通り)の町並みを紹介します。

「旅籠 ふるかわ」(HPはこちら)

数年前に、古い建物を利用して宿泊施設として整備し、開業したようです。

1日1組限定の旅籠「花の宿:花と語りの宿」だそうです。

旅籠入口の水車と鯉

旅籠ふるかわの隣りに「仲町休憩所(無料)」があります。

お茶の準備がされています。自由に入れて飲んで良いそうです。サービスがいいですね。

川島書店さん。

川島書店さんの見世蔵。江戸末期のものという。しかし、現在傷んだところを修理中で見ることができなかった。

開業時は生薬屋、その後荒物屋などを経て4代前から書店。

陣屋通りを北に行くと仲町通りに出ます。

根本米店さん(昭和13年)

田崎人形店さん

ここから天神横町を通って新宿通りに出ます。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。

「旅籠 ふるかわ」(HPはこちら)

数年前に、古い建物を利用して宿泊施設として整備し、開業したようです。

1日1組限定の旅籠「花の宿:花と語りの宿」だそうです。

旅籠入口の水車と鯉

旅籠ふるかわの隣りに「仲町休憩所(無料)」があります。

お茶の準備がされています。自由に入れて飲んで良いそうです。サービスがいいですね。

川島書店さん。

川島書店さんの見世蔵。江戸末期のものという。しかし、現在傷んだところを修理中で見ることができなかった。

開業時は生薬屋、その後荒物屋などを経て4代前から書店。

陣屋通りを北に行くと仲町通りに出ます。

根本米店さん(昭和13年)

田崎人形店さん

ここから天神横町を通って新宿通りに出ます。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。真壁散歩(17)-陣屋と街並み(3)

また1週間ほど間に別な記事が入ってしまいました。

真壁の街並みの続きです。

前回に続いて陣屋通りから上宿通りに向かって歩きます。

入江家住宅(大正15年)

小田部生花店=木村家住宅

見世蔵、主屋、門ともに江戸時代(嘉永6年(1853)またはそれ以前)

江戸時代中期から油屋を営んでいたが、明治になり郵便局(真壁郵便取扱所)をはじめ、代々局長さんを務めた。

塚本茶舗の脇蔵(明治中期) 建設当時は飯塚家(呉服屋)の建てた文庫蔵

この真壁はひな祭り時に多くの人が訪れる。そしてシーズンオフの今は地震などにより破損した屋根や壁の修理があちこちで行われていた。

潮田家住宅(見世蔵、袖蔵、脇蔵、離れ:すべて明治初期~後期)

この潮田家は、江戸時代から呉服商で大きくなった豪商であった。今はたばこ店を営んでいる。

潮田家は上宿通りから陣屋通りに出る角にある。上宿通りから見た建物。

高久家住宅(店舗:明治期)

パンフレットには16代前に関西から移り住んだという。また先代まで肥料商を営んでいたという。

街並み紹介はもう数回続きます。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。

真壁の街並みの続きです。

前回に続いて陣屋通りから上宿通りに向かって歩きます。

入江家住宅(大正15年)

小田部生花店=木村家住宅

見世蔵、主屋、門ともに江戸時代(嘉永6年(1853)またはそれ以前)

江戸時代中期から油屋を営んでいたが、明治になり郵便局(真壁郵便取扱所)をはじめ、代々局長さんを務めた。

塚本茶舗の脇蔵(明治中期) 建設当時は飯塚家(呉服屋)の建てた文庫蔵

この真壁はひな祭り時に多くの人が訪れる。そしてシーズンオフの今は地震などにより破損した屋根や壁の修理があちこちで行われていた。

潮田家住宅(見世蔵、袖蔵、脇蔵、離れ:すべて明治初期~後期)

この潮田家は、江戸時代から呉服商で大きくなった豪商であった。今はたばこ店を営んでいる。

潮田家は上宿通りから陣屋通りに出る角にある。上宿通りから見た建物。

高久家住宅(店舗:明治期)

パンフレットには16代前に関西から移り住んだという。また先代まで肥料商を営んでいたという。

街並み紹介はもう数回続きます。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。真壁散歩(18)-陣屋と街並み(4)

昨日の陣屋前通り南側入り口角の高久家の庭側。

たくさん瓦が落ちてまだ片付かない様子です。ここ街も古くからの家の瓦や塀が壊れたようです。

2~3月のひな祭りには多くの人が来られたのでしょう。

その時にはあまり目にする機会も少なかったかもしれませんが、あちこちが修理中の様子です。

今回の地震はこの地にも多くの爪痕を残したのでしょう。

そんな中に古い井戸ポンプがポツンと残されていました。

陣屋前通りの1本西側の通りにある市塚家です。なかなか雰囲気がいいですね。

建物は明治初期のもので、表からはわからないが曲がり屋になっているという。

そこに明治初めは養蚕場があり、養蚕業をはじめたそうです。

養蚕業から醸造業に、そして今は石材業をしているそうです。

市塚さんの風鈴?

お店の前もきれいにしていますね。

星野家です。明治35年頃に建てられた建物が多いそうですが、この表門は明治初期の建築で明治35年頃に移築されたものだそうです。

星野家(明治中期、昭和初期に改造)は地元では諸川屋さんという乾物屋さん。

江戸時代にこの地で笠間藩の御用商人をしていたそうです。

こちらは大正時代に建てられた見せ蔵造りの三輪家。履物屋さんです。

たくさん瓦が落ちてまだ片付かない様子です。ここ街も古くからの家の瓦や塀が壊れたようです。

2~3月のひな祭りには多くの人が来られたのでしょう。

その時にはあまり目にする機会も少なかったかもしれませんが、あちこちが修理中の様子です。

今回の地震はこの地にも多くの爪痕を残したのでしょう。

そんな中に古い井戸ポンプがポツンと残されていました。

陣屋前通りの1本西側の通りにある市塚家です。なかなか雰囲気がいいですね。

建物は明治初期のもので、表からはわからないが曲がり屋になっているという。

そこに明治初めは養蚕場があり、養蚕業をはじめたそうです。

養蚕業から醸造業に、そして今は石材業をしているそうです。

市塚さんの風鈴?

お店の前もきれいにしていますね。

星野家です。明治35年頃に建てられた建物が多いそうですが、この表門は明治初期の建築で明治35年頃に移築されたものだそうです。

星野家(明治中期、昭和初期に改造)は地元では諸川屋さんという乾物屋さん。

江戸時代にこの地で笠間藩の御用商人をしていたそうです。

こちらは大正時代に建てられた見せ蔵造りの三輪家。履物屋さんです。

真壁散歩(19)-陣屋と街並み(5)

真壁は石の街と呼ばれてきました。

陣屋周りにも石材所もあるのですが、少し街中から離れたところにたくさんの石材所があります。

そんなものを訪ね歩いても楽しいように思います。

今日は街中散歩で目について物を少しだけ紹介します。

石材関連は街中から少し離れるとたくさんあって見あきることはありません。

それを探してお見せできる機会もまたあると思いますが、街中散歩のときに見かけたものだけを載せました。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。

陣屋周りにも石材所もあるのですが、少し街中から離れたところにたくさんの石材所があります。

そんなものを訪ね歩いても楽しいように思います。

今日は街中散歩で目について物を少しだけ紹介します。

石材関連は街中から少し離れるとたくさんあって見あきることはありません。

それを探してお見せできる機会もまたあると思いますが、街中散歩のときに見かけたものだけを載せました。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。真壁散歩(20)-密弘寺

真壁の陣屋街の中心にある古刹「密弘寺(みつこうじ)」です。

正式名称は「真言宗熊野山密弘寺」別名「名水不動」と呼ばれているようです。

宝治元年(1247)に開山したと伝えられているようです。この境内からきれいな水が湧きだしていて「名水不動」と呼ばれ、この町の清酒造りに利用されてきたとされます。

門をはいってまず右手に古い子安観音などの像がおかれ、右端に「十九夜尊」の碑が置かれています。

この反対の右端は「二十三夜尊」の石碑がありました。

十九夜は月待ち信仰でもまだ時間が早いので女性の集まりや講が中心だと思います。そのため子安観音などの信仰と同じなのでしょうね。

二十三夜はもう真夜中なので男たちが飲んで騒いだのでしょうか?

不動堂の手前に同じような小さな堂宇が置かれていました。「金毘羅大権現」と書かれています。

不動堂:天保8年に火災でここの堂宇が焼失し、天保11年(1840)に再建されたもの。

この建物も国の登録文化財に指定されています

ケヤキの古木。樹高 15m、目通り幹囲 7.8m、推定樹齢 不明

正式名称は「真言宗熊野山密弘寺」別名「名水不動」と呼ばれているようです。

宝治元年(1247)に開山したと伝えられているようです。この境内からきれいな水が湧きだしていて「名水不動」と呼ばれ、この町の清酒造りに利用されてきたとされます。

門をはいってまず右手に古い子安観音などの像がおかれ、右端に「十九夜尊」の碑が置かれています。

この反対の右端は「二十三夜尊」の石碑がありました。

十九夜は月待ち信仰でもまだ時間が早いので女性の集まりや講が中心だと思います。そのため子安観音などの信仰と同じなのでしょうね。

二十三夜はもう真夜中なので男たちが飲んで騒いだのでしょうか?

不動堂の手前に同じような小さな堂宇が置かれていました。「金毘羅大権現」と書かれています。

不動堂:天保8年に火災でここの堂宇が焼失し、天保11年(1840)に再建されたもの。

この建物も国の登録文化財に指定されています

ケヤキの古木。樹高 15m、目通り幹囲 7.8m、推定樹齢 不明