陸奥国分寺(1)

昨日赤い烏瓜の写真を載せたが、この赤いのは南方系の烏瓜なのだそうです。

そのため東北の北の方や北海道は真っ赤なカラスウリにはならないそうだ。

ということはこの小学校唱歌も北の方では歌われなかったのかな?

今年の秋もなかなかスッキリしないのだが、明日くらいから寒くなるようで、今日は東北まで寒気が下りてくるそうだ。

年々季節の移り変わりが実感できなくなり寂しいですね。

11月23日に知り合いに不幸があり仙台に日帰りで行ってきました。その時に、陸奥国分寺と国分尼寺によってきましたので数回に分けて紹介します。

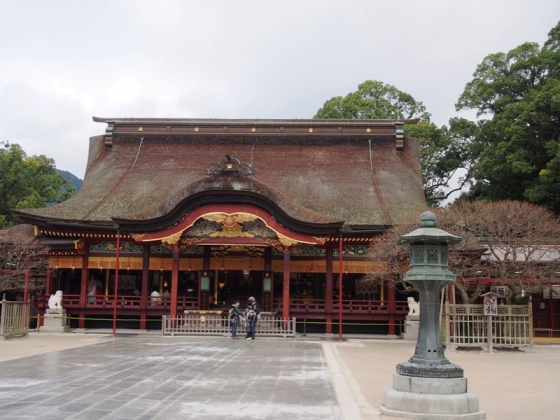

大きな薬師堂(国の重要文化財)です。歴史的なお話は次回にしたいと思います。

紅葉は終わっているかと思いましたが、赤や黄色がとてもきれいでした。

今年見た紅葉では一番でした。

この鐘楼堂とイチョウの黄色がとても素敵です。

この大きなイチョウの木は黄色でとてもきれいなのですが、木の下は銀杏(ギンナン)の実がびっしりと敷き詰められ踏むとあの匂いが・・・・。

モミジも紅葉まっ盛りといった色合いでした。

茨城の方では色はまだらであまりスッキリと紅葉とはいかなかったのですが、今の時期(1週間前)に東北で紅葉がきれいだとは思いませんでした。

例年ならもう散っているのではないかと思います。

明日は、建屋などの紹介をします。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。

そのため東北の北の方や北海道は真っ赤なカラスウリにはならないそうだ。

ということはこの小学校唱歌も北の方では歌われなかったのかな?

今年の秋もなかなかスッキリしないのだが、明日くらいから寒くなるようで、今日は東北まで寒気が下りてくるそうだ。

年々季節の移り変わりが実感できなくなり寂しいですね。

11月23日に知り合いに不幸があり仙台に日帰りで行ってきました。その時に、陸奥国分寺と国分尼寺によってきましたので数回に分けて紹介します。

大きな薬師堂(国の重要文化財)です。歴史的なお話は次回にしたいと思います。

紅葉は終わっているかと思いましたが、赤や黄色がとてもきれいでした。

今年見た紅葉では一番でした。

この鐘楼堂とイチョウの黄色がとても素敵です。

この大きなイチョウの木は黄色でとてもきれいなのですが、木の下は銀杏(ギンナン)の実がびっしりと敷き詰められ踏むとあの匂いが・・・・。

モミジも紅葉まっ盛りといった色合いでした。

茨城の方では色はまだらであまりスッキリと紅葉とはいかなかったのですが、今の時期(1週間前)に東北で紅葉がきれいだとは思いませんでした。

例年ならもう散っているのではないかと思います。

明日は、建屋などの紹介をします。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。陸奥国分寺(2)

仙台にある陸奥国国分寺の続きです。

全国の国分寺は聖武天皇が741年に全国に建設の令を出して、造られていきました。

常陸国はその中でも比較的早く建設されたようですが、ここの国分寺は少し遅くなったようですが少なくても750年代には出来上がっていたと思われます。

畿内から東に延びる官道は海沿いを行く「東海道」と山側を行く「東山道」の2本が伸びており、東海道は今私のいる石岡(常陸国府中)が終点ですが、その先も東山道の「白河の関」近くまで連絡道路が出来ていたようです。

この頃の陸奥国は、非常に大きな面積を占めており、この国分寺の建設される前からあった郡寺と思われる廃寺跡が陸奥国国衙といわれる宮城県の多賀城(仙台の北東部、塩釜方面)ともう一つ郡山で見つかっています。

陸奥国分寺はこの陸奥国国府「多賀城」から9.5kmも離れた場所(現在の仙台市の東南側)に建設されています。

何故このように離れて建設されたのかはわかっていませんが、すでに国府の多賀城には付属の寺院があったからではないかとみられています。

当時建設された国分寺は他の国分寺と同様に一時かなり衰退したようです。

しかし南大門、中門、金堂、講堂、七重の塔などを持つとても大きなものでした。また全て瓦葺きでした。

この国分寺には今回の地震・津波と同程度の大きさの貞観地震(869年5月)の影響を受けた跡が残されているといいます。

また934年に落雷で七重の塔が焼失してしまい、発掘調査でこの時の塔頂の銅でできた飾りが落下して地面に刺さったままで発見されています。

しかし、室町時代にはどうやら大分廃れていたようで堂宇もほとんどない状態だったようです。

それを伊達正宗が1605年から1607年にかけて再建したのです。

この再建は昔の堂宇の位置に出来るだけ合わせて建設しています。この薬師堂はその時に再建されたものですが、昔の講堂のあった位置にピッタリと一致しています。

「国分寺薬師堂」です。伊達正宗により1607年に昔の講堂の位置に再建されたもので、国の重要文化財です。

正宗は当時中尊寺や瑞巌寺の再建も行なっており、その造りと比べるとこちらはあまり飾りなどは加えずに昔のイメージを残すように工夫しているようです。

シンプルでとても良い造りです。

狛犬(阿型) このオランウータン型の狛犬はインパクトありますね。

南の方では角(つの)のある狛犬が結構いますが、常陸の方はほとんどが獅子のような狛犬が多いのですが、この姿の違いはどこから来るのでしょうか。

狛犬(吽型)

次回に続きます。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。

全国の国分寺は聖武天皇が741年に全国に建設の令を出して、造られていきました。

常陸国はその中でも比較的早く建設されたようですが、ここの国分寺は少し遅くなったようですが少なくても750年代には出来上がっていたと思われます。

畿内から東に延びる官道は海沿いを行く「東海道」と山側を行く「東山道」の2本が伸びており、東海道は今私のいる石岡(常陸国府中)が終点ですが、その先も東山道の「白河の関」近くまで連絡道路が出来ていたようです。

この頃の陸奥国は、非常に大きな面積を占めており、この国分寺の建設される前からあった郡寺と思われる廃寺跡が陸奥国国衙といわれる宮城県の多賀城(仙台の北東部、塩釜方面)ともう一つ郡山で見つかっています。

陸奥国分寺はこの陸奥国国府「多賀城」から9.5kmも離れた場所(現在の仙台市の東南側)に建設されています。

何故このように離れて建設されたのかはわかっていませんが、すでに国府の多賀城には付属の寺院があったからではないかとみられています。

当時建設された国分寺は他の国分寺と同様に一時かなり衰退したようです。

しかし南大門、中門、金堂、講堂、七重の塔などを持つとても大きなものでした。また全て瓦葺きでした。

この国分寺には今回の地震・津波と同程度の大きさの貞観地震(869年5月)の影響を受けた跡が残されているといいます。

また934年に落雷で七重の塔が焼失してしまい、発掘調査でこの時の塔頂の銅でできた飾りが落下して地面に刺さったままで発見されています。

しかし、室町時代にはどうやら大分廃れていたようで堂宇もほとんどない状態だったようです。

それを伊達正宗が1605年から1607年にかけて再建したのです。

この再建は昔の堂宇の位置に出来るだけ合わせて建設しています。この薬師堂はその時に再建されたものですが、昔の講堂のあった位置にピッタリと一致しています。

「国分寺薬師堂」です。伊達正宗により1607年に昔の講堂の位置に再建されたもので、国の重要文化財です。

正宗は当時中尊寺や瑞巌寺の再建も行なっており、その造りと比べるとこちらはあまり飾りなどは加えずに昔のイメージを残すように工夫しているようです。

シンプルでとても良い造りです。

狛犬(阿型) このオランウータン型の狛犬はインパクトありますね。

南の方では角(つの)のある狛犬が結構いますが、常陸の方はほとんどが獅子のような狛犬が多いのですが、この姿の違いはどこから来るのでしょうか。

狛犬(吽型)

次回に続きます。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。陸奥国分寺(3)

仙台駅から約2kmくらい東南東方向の若林地区に陸奥国分寺(跡)はある。東北楽天のクリネックススタジアムの少し南である。

地図を見るとこの陸奥国分寺の薬師堂などがある敷地の少し西側に「陸奥国分寺」というお寺がある。

この寺と伊達正宗が再建したこの陸奥国分寺の薬師堂などとの関係は?

調べて見ると、伊達正宗が復興した陸奥国分寺は一時栄えて25坊も末寺を有する大寺院となったが、明治になり1坊を残して全て廃絶してしまったという。

その残った1坊がこの薬師堂などを維持管理してやってきて、陸奥国分寺の名前を踏襲しているのだそうだ。

薬師堂には本尊の金銅製の薬師如来像があるそうですが、年に1回だけ公開されているようです。

その他に、日光菩薩・月光菩薩・不動明王・毘沙門天・十二神将などの像が保存され、鎌倉時代から江戸時代初期の作の物だといいます。多くは県の重要文化財です。

正宗が昔南大門があった位置に再建したとされる「仁王門」。県の指定文化財。八脚門。

安置されている仁王像は運慶が作ったという密迹金剛と那羅延金剛だと伝えられている。

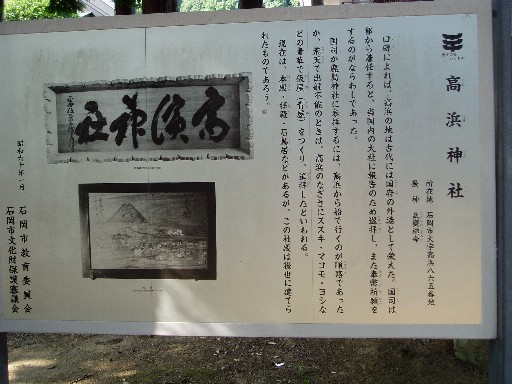

仁王像の金網には比較的新しい草鞋がくくりつけられていた。これは毎年奉納されているのだろうか。

薬師堂わきの入口側には手水鉢が置かれ、ここにも親子亀が置かれていた。

薬師堂の完成した1607年より遅れること22年後の1629年に正宗が新たに鐘を鋳造させこの鐘楼堂を完成させた。

380年以上前に建てられた鐘楼だが、しっかりしている。

大きな銀杏の黄葉とこの渋い鐘楼がこの広い敷地に彩りを添えている。

この慈母観音像は薬師堂の柵の前に置かれています。

これは昭和35年に寄付を募って建立したものだそうです。

戦後復興が最も遅れた東北の地に生きる子供たちが健やかであるように、幸福になるように、という願いが込められていますと説明がありました。

今回の震災の早期復興も祈りたいと思います。

この観音様は立ち姿で赤ん坊を抱いており、私には聖母マリア像が置かれているのかと思ってしまいました。

伊達正宗はもしかしたらキリシタンともつながっていたのではと思われる気がしたからです。

正宗の娘で家康の六男の松平忠輝に嫁いだ五郎八(五六八・いろは)姫はキリシタンであり、支倉常長(はせくらつねなが)をスペイン・ローマに派遣しているのです。しかし支倉常長が戻ってくるまでに5年もかかってしまい、その間に徳川幕府のキリシタン弾圧が明確になって表面的にはそれに従わざるを得なくなったようなのです。

支倉常長は伊達正宗の家臣ですが、ドン・フィリッポ・フランシスコの洗礼名を持つクリスチャンです。

現在の仙台の街のかたちもキリスト教の影響を受けていたと解釈する見方もあり、またここ常陸国宍戸藩に秋田から佐竹氏に代わって移ってきた秋田実季などとの関係も調べる必要がありそうです。

宍戸藩秋田氏は2代目で三春に移されています。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。

地図を見るとこの陸奥国分寺の薬師堂などがある敷地の少し西側に「陸奥国分寺」というお寺がある。

この寺と伊達正宗が再建したこの陸奥国分寺の薬師堂などとの関係は?

調べて見ると、伊達正宗が復興した陸奥国分寺は一時栄えて25坊も末寺を有する大寺院となったが、明治になり1坊を残して全て廃絶してしまったという。

その残った1坊がこの薬師堂などを維持管理してやってきて、陸奥国分寺の名前を踏襲しているのだそうだ。

薬師堂には本尊の金銅製の薬師如来像があるそうですが、年に1回だけ公開されているようです。

その他に、日光菩薩・月光菩薩・不動明王・毘沙門天・十二神将などの像が保存され、鎌倉時代から江戸時代初期の作の物だといいます。多くは県の重要文化財です。

正宗が昔南大門があった位置に再建したとされる「仁王門」。県の指定文化財。八脚門。

安置されている仁王像は運慶が作ったという密迹金剛と那羅延金剛だと伝えられている。

仁王像の金網には比較的新しい草鞋がくくりつけられていた。これは毎年奉納されているのだろうか。

薬師堂わきの入口側には手水鉢が置かれ、ここにも親子亀が置かれていた。

薬師堂の完成した1607年より遅れること22年後の1629年に正宗が新たに鐘を鋳造させこの鐘楼堂を完成させた。

380年以上前に建てられた鐘楼だが、しっかりしている。

大きな銀杏の黄葉とこの渋い鐘楼がこの広い敷地に彩りを添えている。

この慈母観音像は薬師堂の柵の前に置かれています。

これは昭和35年に寄付を募って建立したものだそうです。

戦後復興が最も遅れた東北の地に生きる子供たちが健やかであるように、幸福になるように、という願いが込められていますと説明がありました。

今回の震災の早期復興も祈りたいと思います。

この観音様は立ち姿で赤ん坊を抱いており、私には聖母マリア像が置かれているのかと思ってしまいました。

伊達正宗はもしかしたらキリシタンともつながっていたのではと思われる気がしたからです。

正宗の娘で家康の六男の松平忠輝に嫁いだ五郎八(五六八・いろは)姫はキリシタンであり、支倉常長(はせくらつねなが)をスペイン・ローマに派遣しているのです。しかし支倉常長が戻ってくるまでに5年もかかってしまい、その間に徳川幕府のキリシタン弾圧が明確になって表面的にはそれに従わざるを得なくなったようなのです。

支倉常長は伊達正宗の家臣ですが、ドン・フィリッポ・フランシスコの洗礼名を持つクリスチャンです。

現在の仙台の街のかたちもキリスト教の影響を受けていたと解釈する見方もあり、またここ常陸国宍戸藩に秋田から佐竹氏に代わって移ってきた秋田実季などとの関係も調べる必要がありそうです。

宍戸藩秋田氏は2代目で三春に移されています。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。陸奥国分尼寺跡(仙台)

陸奥国分尼寺は国分寺からすぐのところにある。こちらも今「陸奥国分尼寺」という立派な寺がでんと構えていた。

どうやらこの尼寺のあったところに同じ名前で寺を建てたようでもある。これは常陸国分寺でも同じようなものだ。本当の昔の国分寺・国分尼寺というものが残っている所はないと思う。

戦乱の時にほとんどが焼け、その後も繁栄と衰退を繰り返し今ではその礎石を発掘して昔を偲ぶ以外にない。

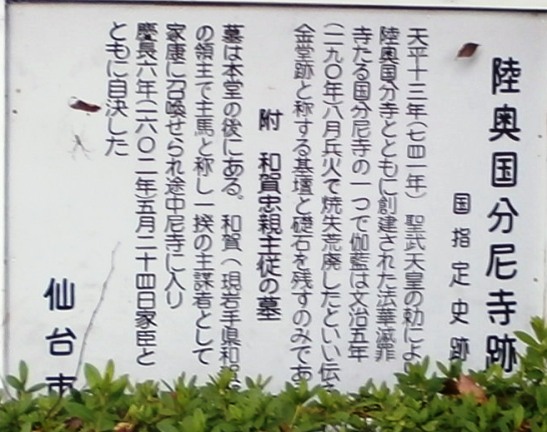

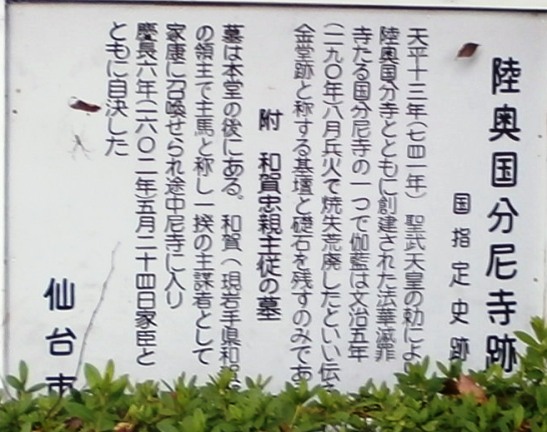

陸奥国分尼寺の跡地は国の史跡に指定されており常陸国と同じだが、常陸国は国の特別史跡だ。

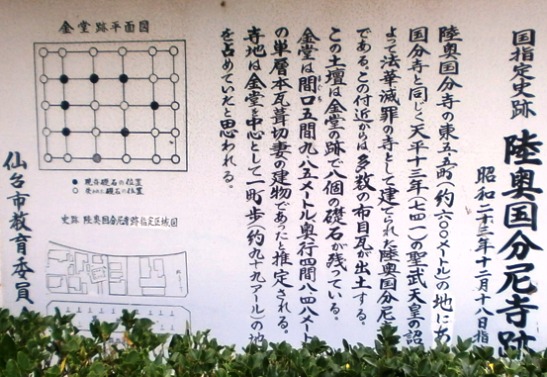

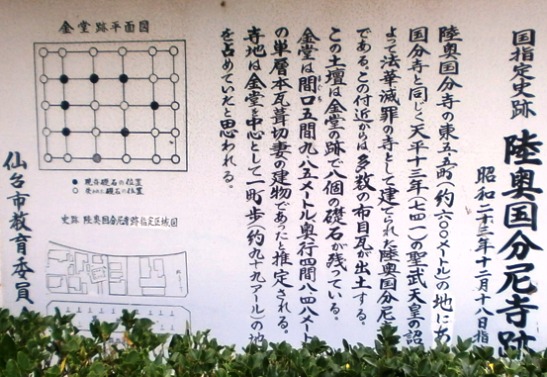

地図にある「陸奥国分尼寺」の裏側の塀の横に仙台教育委員会の説明看板が置かれていた。

新寺通りの通りに面する様にあるが、通りを車で通ったり歩いていてもほとんど気がつかないくらいの場所だ。

これは金堂があった場所で礎石が8個見つかったという。この場所しか尼寺の跡はまだわかっていない。

寺は文治5年(1189年)8月に兵火で焼失したと言い伝えられていると書かれていた。

これは源頼朝の平泉の藤原氏攻略の時である。国分寺もこの時に焼失したようだ。

仙台市教育委員会が掲げた説明看板。

この金堂跡の裏手が「陸奥国分尼寺」である。一般の方はこの寺がその跡地だと思うので、敷地外のこの場所に来るには寺の外側をぐるっと回ってくる必要があり、知らなければ見付けずに行ってしまいそうだ。

お寺の正面はこの金堂跡の丁度反対側にある。

入口に「法華滅罪之寺」「護国山国分尼寺」の碑が立派に構えていた。

またこちらには仙台市の史跡の説明板が置かれていた。教育委員会とは違うようだ。

この寺は、元亀元(1570)年龍泉院二世明屋梵察和尚により中興され、天台宗から曹洞宗に改められたとそうです。

また境内には秀吉の太閤検地で領地を没収された陸奥国和賀郡の領主であった和賀忠親の墓があります。

鐘楼

現在この陸奥国分寺と国分尼寺の敷地は国の史跡に指定されているが、わが町石岡市の常陸国分寺跡と国分尼寺跡は両方とも国の特別史跡に指定されている。

これはとても名誉なことで、市民も良く理解した方がいい。

特別史跡に両方が指定されている所は他には無いのだから。

陸奥国では多賀城跡が指定を受けているが、この国分寺などはただの史跡だ。

茨城県でも特別史跡となっているのは他には水戸の旧弘道館だけである。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。

どうやらこの尼寺のあったところに同じ名前で寺を建てたようでもある。これは常陸国分寺でも同じようなものだ。本当の昔の国分寺・国分尼寺というものが残っている所はないと思う。

戦乱の時にほとんどが焼け、その後も繁栄と衰退を繰り返し今ではその礎石を発掘して昔を偲ぶ以外にない。

陸奥国分尼寺の跡地は国の史跡に指定されており常陸国と同じだが、常陸国は国の特別史跡だ。

地図にある「陸奥国分尼寺」の裏側の塀の横に仙台教育委員会の説明看板が置かれていた。

新寺通りの通りに面する様にあるが、通りを車で通ったり歩いていてもほとんど気がつかないくらいの場所だ。

これは金堂があった場所で礎石が8個見つかったという。この場所しか尼寺の跡はまだわかっていない。

寺は文治5年(1189年)8月に兵火で焼失したと言い伝えられていると書かれていた。

これは源頼朝の平泉の藤原氏攻略の時である。国分寺もこの時に焼失したようだ。

仙台市教育委員会が掲げた説明看板。

この金堂跡の裏手が「陸奥国分尼寺」である。一般の方はこの寺がその跡地だと思うので、敷地外のこの場所に来るには寺の外側をぐるっと回ってくる必要があり、知らなければ見付けずに行ってしまいそうだ。

お寺の正面はこの金堂跡の丁度反対側にある。

入口に「法華滅罪之寺」「護国山国分尼寺」の碑が立派に構えていた。

またこちらには仙台市の史跡の説明板が置かれていた。教育委員会とは違うようだ。

この寺は、元亀元(1570)年龍泉院二世明屋梵察和尚により中興され、天台宗から曹洞宗に改められたとそうです。

また境内には秀吉の太閤検地で領地を没収された陸奥国和賀郡の領主であった和賀忠親の墓があります。

鐘楼

現在この陸奥国分寺と国分尼寺の敷地は国の史跡に指定されているが、わが町石岡市の常陸国分寺跡と国分尼寺跡は両方とも国の特別史跡に指定されている。

これはとても名誉なことで、市民も良く理解した方がいい。

特別史跡に両方が指定されている所は他には無いのだから。

陸奥国では多賀城跡が指定を受けているが、この国分寺などはただの史跡だ。

茨城県でも特別史跡となっているのは他には水戸の旧弘道館だけである。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。義経の横笛

本日映画「ALWAYS三丁目の夕日’64」が公開されたそうです。

朝からテレビでもあらすじなどを紹介していました。

昨日コメントで紹介を受けましたのでこちらでも載せておきます。

家内に「石岡でも撮影されたらしいよ」といったら、「去年の話でしょ」と知っていました。

こちらの紹介記事では昨年1月に石岡駅前通りの「喫茶マツ」で撮影されたシーンで、銀座のフルーツパーラの設定だそうです。

1964年(昭和39年)当時の銀座と少し雰囲気が似ているのかもしれませんね。64年は東京オリンピックの年ですね。

その時、東京都の高校1年生になった私達にも、学校で抽選でオリンピックの入場券が配布されたのです。

でも人気のある競技はほとんど当たりません。私は自転車競技を見ました(八王子)。

どんな時代だったのかな。1万円札が出来たのが6年前。大卒の初任給が2万円位だといいます。

確かに東京オリンピックで東京は大きく変わったように思います。

何をやるにも今より躍動感とスピードはあったような気がします。

石岡の中町商店街は昭和4年の大火の後に建てられた看板建築の登録文化財の建物が続いています。

この建築も当時の石岡には勢いがあったようです。復興のスピードもあったのです。

何事もすぐに補助金などに話が行ってしまうのはどこかおかしくなっていますね。

今回の震災であちこちが修理中であったり、建て直しなどがありますので町の紹介も、少し落ち着いたらやりたいと思います。(前に作った私のHPに紹介があります。参考まで → こちら)

さて、今日は源義経の笛のお話です。お話ですからこんなのもある程度に読んでみてください。

色々な歴史とからんでくるのでとても面白いのです。

先日、昔の古海道は箱根峠を通らずに足柄峠を通っていたと書きました(こちら)。東名高速を通ると「足柄サービスエリア」がありますね。むかし金太郎がまさかりかついでクマに乗り相撲のけいこをしたあの足柄山です。

その記事に「新羅三郎(源義光)の笙(しょう)」の話を書いたので、もう少しこの話はその後のお話があるので紹介しておきましょう。

実は牛若丸(源義経)が京の五条の大橋で弁慶のなぎなたを欄干に飛び乗ってヒラリヒラリとかわして、降参させた時に持っていた笛が残されているといいます。(真実かどうかはわかりません)

この笛がこの新羅三郎から伝わった笛だというのです。

これは久能山の寺に残されているとあったので、HPを開いてみました。(こちら)

そのHPの内容を下記に抜粋させていただきます。

--------------------------------------------------------

新羅三郎義光伝来薄墨笛

悲劇の武将源義経が牛若丸時代から愛用したといわれる横笛。七百年の風雪に耐えて奏者を得ればいまにさえた音色を惜しむところがない。

駿河国新風土記の久能寺の条に「源義経所持薄墨の笛、此笛蝉(笛につく装飾金具)なし中村式部少輔再興、笛の頭に金にて村の字を置り」とある、また駿国雑誌巻二十九上有度郡の条に「義朝朝臣の常に手馴持玉ひし漢竹の蓬調の薄墨と名付けたるを常磐の方より御曹司に伝え置れしを、身を放たず携玉ひ」また「浄瑠璃姫別れの悲しみにたえず終にむなしくなれり。

母は姫の年ごろ携る所の器物を蓬莱寺に納め薄墨といえる笛は、駿河国有度山久能山に納玉云々」と記されてある。

さらに笛の添え状には、薄墨の笛がそこなわれていたので文禄四年(1595)に駿河国城主中村一氏式部小輔が補修したという記録がある。

これらによりこの笛は新羅三郎義光伝来のものが源義朝~常磐御前~義経~浄瑠璃姫~久能寺と伝わったことがわかるのである。

------------------------------------------------------

本当かどうかはわかりません。

新羅三郎は笙(しょう)の名人と伝わっていますが、笙と横笛では形状は全く違いますね。

しかし、この新羅三郎が常陸国にやってこなかったら佐竹氏や甲斐武田氏の誕生はなかったかもしれません。

常陸国と切っても切れない縁があるのです。(源氏です)

また、驚いたことにこの久能山久能寺の名前が「鉄舟寺」になっていることです。

この鉄舟は「山岡鉄舟」のことです。

江戸城無血開城の真の立役者とさえいわれる鉄舟がこの寺を再興したとして祀られ、寺の名前にまでなってしまっていたのです。

この山岡鉄舟も茨城県とは切っても切れない関係があります。

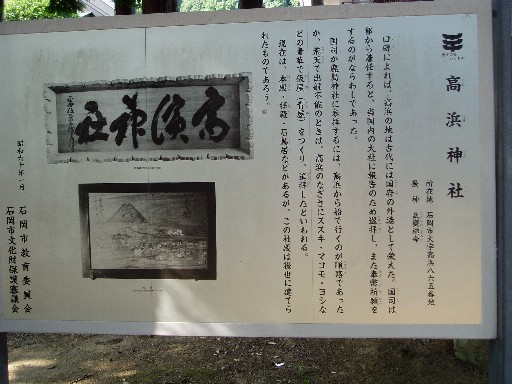

また石岡市高浜の「高浜神社」の扁額も山岡鉄舟の書です。

さて、少し長くなりましたのでこの続きはまた明日に続きます。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。

朝からテレビでもあらすじなどを紹介していました。

昨日コメントで紹介を受けましたのでこちらでも載せておきます。

家内に「石岡でも撮影されたらしいよ」といったら、「去年の話でしょ」と知っていました。

こちらの紹介記事では昨年1月に石岡駅前通りの「喫茶マツ」で撮影されたシーンで、銀座のフルーツパーラの設定だそうです。

1964年(昭和39年)当時の銀座と少し雰囲気が似ているのかもしれませんね。64年は東京オリンピックの年ですね。

その時、東京都の高校1年生になった私達にも、学校で抽選でオリンピックの入場券が配布されたのです。

でも人気のある競技はほとんど当たりません。私は自転車競技を見ました(八王子)。

どんな時代だったのかな。1万円札が出来たのが6年前。大卒の初任給が2万円位だといいます。

確かに東京オリンピックで東京は大きく変わったように思います。

何をやるにも今より躍動感とスピードはあったような気がします。

石岡の中町商店街は昭和4年の大火の後に建てられた看板建築の登録文化財の建物が続いています。

この建築も当時の石岡には勢いがあったようです。復興のスピードもあったのです。

何事もすぐに補助金などに話が行ってしまうのはどこかおかしくなっていますね。

今回の震災であちこちが修理中であったり、建て直しなどがありますので町の紹介も、少し落ち着いたらやりたいと思います。(前に作った私のHPに紹介があります。参考まで → こちら)

さて、今日は源義経の笛のお話です。お話ですからこんなのもある程度に読んでみてください。

色々な歴史とからんでくるのでとても面白いのです。

先日、昔の古海道は箱根峠を通らずに足柄峠を通っていたと書きました(こちら)。東名高速を通ると「足柄サービスエリア」がありますね。むかし金太郎がまさかりかついでクマに乗り相撲のけいこをしたあの足柄山です。

その記事に「新羅三郎(源義光)の笙(しょう)」の話を書いたので、もう少しこの話はその後のお話があるので紹介しておきましょう。

実は牛若丸(源義経)が京の五条の大橋で弁慶のなぎなたを欄干に飛び乗ってヒラリヒラリとかわして、降参させた時に持っていた笛が残されているといいます。(真実かどうかはわかりません)

この笛がこの新羅三郎から伝わった笛だというのです。

これは久能山の寺に残されているとあったので、HPを開いてみました。(こちら)

そのHPの内容を下記に抜粋させていただきます。

--------------------------------------------------------

新羅三郎義光伝来薄墨笛

悲劇の武将源義経が牛若丸時代から愛用したといわれる横笛。七百年の風雪に耐えて奏者を得ればいまにさえた音色を惜しむところがない。

駿河国新風土記の久能寺の条に「源義経所持薄墨の笛、此笛蝉(笛につく装飾金具)なし中村式部少輔再興、笛の頭に金にて村の字を置り」とある、また駿国雑誌巻二十九上有度郡の条に「義朝朝臣の常に手馴持玉ひし漢竹の蓬調の薄墨と名付けたるを常磐の方より御曹司に伝え置れしを、身を放たず携玉ひ」また「浄瑠璃姫別れの悲しみにたえず終にむなしくなれり。

母は姫の年ごろ携る所の器物を蓬莱寺に納め薄墨といえる笛は、駿河国有度山久能山に納玉云々」と記されてある。

さらに笛の添え状には、薄墨の笛がそこなわれていたので文禄四年(1595)に駿河国城主中村一氏式部小輔が補修したという記録がある。

これらによりこの笛は新羅三郎義光伝来のものが源義朝~常磐御前~義経~浄瑠璃姫~久能寺と伝わったことがわかるのである。

------------------------------------------------------

本当かどうかはわかりません。

新羅三郎は笙(しょう)の名人と伝わっていますが、笙と横笛では形状は全く違いますね。

しかし、この新羅三郎が常陸国にやってこなかったら佐竹氏や甲斐武田氏の誕生はなかったかもしれません。

常陸国と切っても切れない縁があるのです。(源氏です)

また、驚いたことにこの久能山久能寺の名前が「鉄舟寺」になっていることです。

この鉄舟は「山岡鉄舟」のことです。

江戸城無血開城の真の立役者とさえいわれる鉄舟がこの寺を再興したとして祀られ、寺の名前にまでなってしまっていたのです。

この山岡鉄舟も茨城県とは切っても切れない関係があります。

また石岡市高浜の「高浜神社」の扁額も山岡鉄舟の書です。

さて、少し長くなりましたのでこの続きはまた明日に続きます。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。山岡鉄舟

さて昨日書いた義経の笛が保存されている久能山久能寺(鉄舟寺)が山岡鉄舟が尽力して再興したといわれていますが、鉄舟は寺の再興が叶わぬうちに亡くなったといいます。

しかし、何故この寺の再興を進めたのでしょうか?

興味がわくのですが、鉄舟を少し調べて見るととても興味深い人物だということがわかります。

(石岡市高浜神社の説明文:上の「高浜神社」の文字は山岡鉄舟の書)

(高浜神社)

私のいままでの知識では

1)勝海舟に依頼されて駿府(静岡)まで来ていた西郷隆盛に海舟の書をもって会いに行った。

2)その時敵地に行く鉄舟の堂々とした対応や、西郷の条件提示をどのように受け応えたか。

3)石岡の高浜神社には山岡鉄舟の書いたといわれる額が残されている

4)鉄舟の兄(小野古風)がこの高浜にいて高浜小学校の初代校長となっている

5)茨城県が出来た時に初代の茨城県参事(現県知事)となっている(数か月の短い期間)

などなのですが、今回少し興味を持って調べたら面白い内容がたくさんあるのです。

少しだけ知ったことを紹介しておきますね。

山岡鉄舟は江戸本所に御蔵奉行小野朝右衛門の四男として生まれます。

母は磯女塚原氏なのですが、この母は鹿島神宮の神官塚原氏の娘です。

この塚原氏は有名な「塚原卜伝」の出た家系です。

実はこの塚原氏は、大掾氏の一族・鹿島氏の分家ですので正確には「平」姓です。

さて、鉄舟こと鉄太郎が10歳の時に飛騨高山に郡代となった父母について行き、高山で母・父と相次いで病死でなくしてしまい、17歳の時に江戸にいた義兄の小野磯三郎のところに身を寄せています。

しかし、高山にいた頃より剣術(北辰一刀流)に励みかなりの腕になっていたようです。

注目すべきは15歳で後に有名となっている「修身二十則」を書いています。(こちら)

前に読んだことがありますが、なかなか含蓄のある言葉が並んでいます。これは今でも通用する言葉です。

二十歳の時に、槍術を学んでいた山岡静山が急死したため、望まれて山岡家の養子となり、静山の妹英子と結婚し、山岡姓となったのです。

その後、新撰組の前身である浪士隊などを率いて京へ行ったりしていますが、三十三歳の時に、駿府に西郷隆盛と松崎屋源兵衛方にて会見し、西郷が提示した条件の中の1つ慶喜を敵に預けることを頑として受け入れなかったとされています。

西郷もこの条件を外して無血開城が達成されたのです。

何故山岡鉄舟が使者に選ばれたのか?

勝海舟は最初「高橋泥舟」を派遣したいと考えていたが、高橋泥舟は徳川慶喜の警護で江戸を離れることができず山岡鉄舟を推薦したようです。

海舟・泥舟・鉄舟は幕末の三舟としてその功績がたたえられています。

鉄舟については、五十三歳で亡くなるまでいろいろなエピソードが残されています。

また武士道と禅の一体の境地を追求していた鉄舟が胃がんで死期を迎えますが、坐したまま死んだという逸話が伝わっています。(参考→こちら)

時間があればゆっくり調べてみたいと思います。

これはブログで簡単に書く内容でもないので表面的な事柄だけを記しました。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。

しかし、何故この寺の再興を進めたのでしょうか?

興味がわくのですが、鉄舟を少し調べて見るととても興味深い人物だということがわかります。

(石岡市高浜神社の説明文:上の「高浜神社」の文字は山岡鉄舟の書)

(高浜神社)

私のいままでの知識では

1)勝海舟に依頼されて駿府(静岡)まで来ていた西郷隆盛に海舟の書をもって会いに行った。

2)その時敵地に行く鉄舟の堂々とした対応や、西郷の条件提示をどのように受け応えたか。

3)石岡の高浜神社には山岡鉄舟の書いたといわれる額が残されている

4)鉄舟の兄(小野古風)がこの高浜にいて高浜小学校の初代校長となっている

5)茨城県が出来た時に初代の茨城県参事(現県知事)となっている(数か月の短い期間)

などなのですが、今回少し興味を持って調べたら面白い内容がたくさんあるのです。

少しだけ知ったことを紹介しておきますね。

山岡鉄舟は江戸本所に御蔵奉行小野朝右衛門の四男として生まれます。

母は磯女塚原氏なのですが、この母は鹿島神宮の神官塚原氏の娘です。

この塚原氏は有名な「塚原卜伝」の出た家系です。

実はこの塚原氏は、大掾氏の一族・鹿島氏の分家ですので正確には「平」姓です。

さて、鉄舟こと鉄太郎が10歳の時に飛騨高山に郡代となった父母について行き、高山で母・父と相次いで病死でなくしてしまい、17歳の時に江戸にいた義兄の小野磯三郎のところに身を寄せています。

しかし、高山にいた頃より剣術(北辰一刀流)に励みかなりの腕になっていたようです。

注目すべきは15歳で後に有名となっている「修身二十則」を書いています。(こちら)

前に読んだことがありますが、なかなか含蓄のある言葉が並んでいます。これは今でも通用する言葉です。

二十歳の時に、槍術を学んでいた山岡静山が急死したため、望まれて山岡家の養子となり、静山の妹英子と結婚し、山岡姓となったのです。

その後、新撰組の前身である浪士隊などを率いて京へ行ったりしていますが、三十三歳の時に、駿府に西郷隆盛と松崎屋源兵衛方にて会見し、西郷が提示した条件の中の1つ慶喜を敵に預けることを頑として受け入れなかったとされています。

西郷もこの条件を外して無血開城が達成されたのです。

何故山岡鉄舟が使者に選ばれたのか?

勝海舟は最初「高橋泥舟」を派遣したいと考えていたが、高橋泥舟は徳川慶喜の警護で江戸を離れることができず山岡鉄舟を推薦したようです。

海舟・泥舟・鉄舟は幕末の三舟としてその功績がたたえられています。

鉄舟については、五十三歳で亡くなるまでいろいろなエピソードが残されています。

また武士道と禅の一体の境地を追求していた鉄舟が胃がんで死期を迎えますが、坐したまま死んだという逸話が伝わっています。(参考→こちら)

時間があればゆっくり調べてみたいと思います。

これはブログで簡単に書く内容でもないので表面的な事柄だけを記しました。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。番外編(小伝馬町)

今日は会社へ行ったのですが、少し言われたことで気分が滅入ってしまい昼前に帰ってきてしまいました。

ちょっと頭を冷やしてからまた来週からいやな顔をせずに前向きにいろいろなことにまだ挑戦していきたいと思います。

きっと「前向きな思いがあるところに道は開ける」です。

数年前から別な仕事もやりたく、新たな挑戦もしていたのですがこれからどうなりますか。

ブログも趣味程度に初めて見たらはまってしまって2年経ちました。

石岡のお祭りも始まるし、前に書いた祭りの記事を冊子にまとめておきたいなどとも考えています。

忙しいな。これはこの土日にやっておこう。

たった今思いついたことです(笑)。いつもこの調子です。

さて、今日は先日出かけた東京で撮った写真を紹介します。

出かけた先は「小伝馬町」です。

仕事ではなく私用だったのですが、朝早めに出て、約束の時間より30分ほど早く着いたので、近くに見るところはないかと考えていたら、ありました。

当然 小伝馬町=江戸牢獄 ですよね。

地下鉄「小伝馬町」の改札出口には英文パンフレットや地図が置いてあり、「筆談でご説明します」の文字が書かれていました。

三番出口を出たら、すぐ目の前に案内板がありました。これなら流石にすぐわかる。

石岡も見習いたいな。

置かれていたのは「案内地図」「名所の石板」「名所説明」の3点です。

普段乗り降りされている人はあまり気に止めないでしょうが、旅人はこれがあると大助かりです。

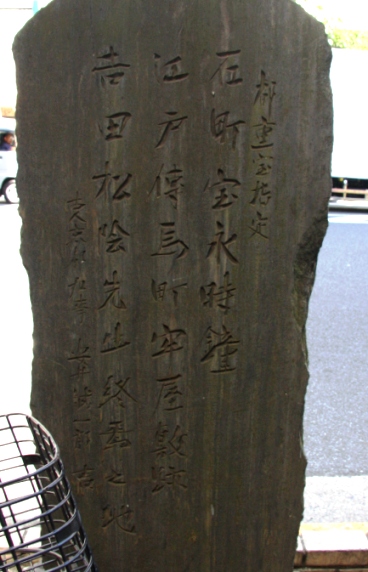

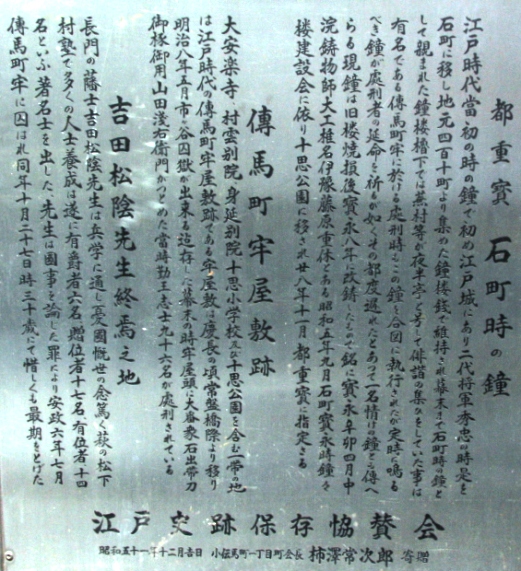

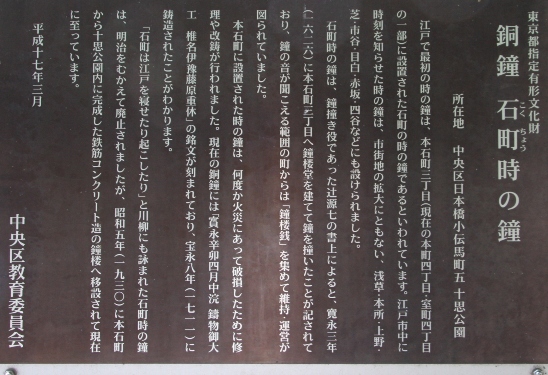

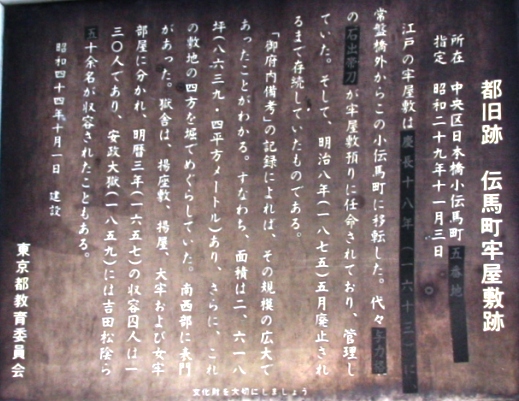

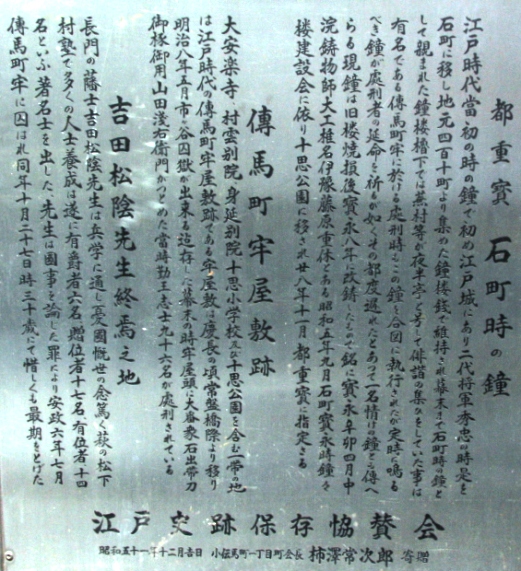

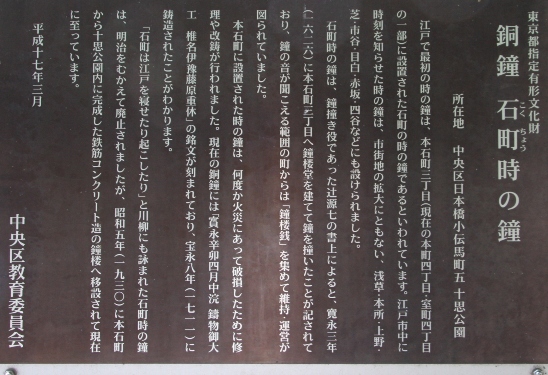

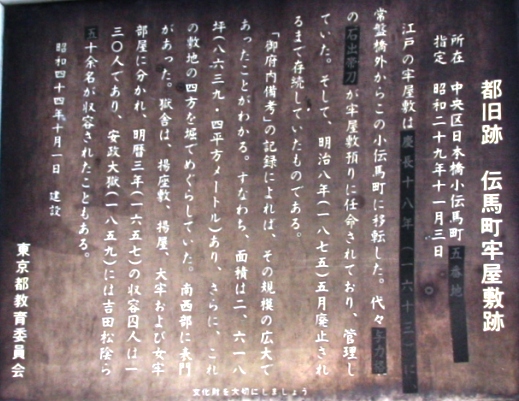

見所は「石町宝永時鐘」「江戸伝馬町牢獄屋敷跡」「吉田松陰先生終焉の地」の3箇所です。

地図を見たらすぐそば(北側)の公園です。5分とかからないので早速行ってみました。

それぞれの説明は上の内容でよくわかるので省略です。

それにしても吉田松陰がこの牢屋で亡くなった時が30歳だといいます。

若くても素晴らしい活躍をされたのですね。

山口県の萩で「松下村塾」を見たときに「まつしたそんじゅく」なんて読んでしまった学生時代。

懐かしいな。

今この3つが集められた公園「十思(じっし)公園」です。

都会の中に緑のオアシスのような小さな公園です。

この時を告げた江戸の鐘はある程度古いようですが、この鐘楼は昭和に作られたコンクリート製ですので、趣は半減します。

モダンといってしまえばそれもありなのでしょうが、この鐘も時には鳴らしてみたいですね。

松陰先生終焉の地の碑です。

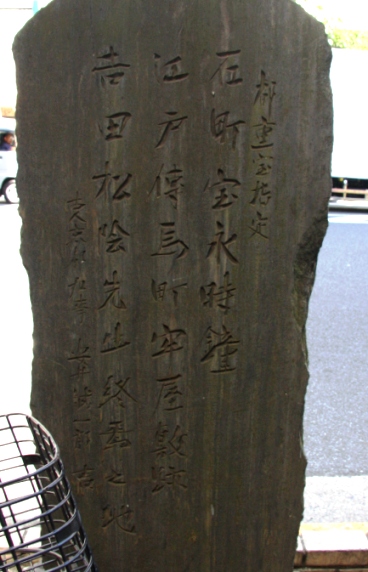

こちらも。このとなりに辞世の句の碑があったようですが、文字が読めず。

こちらは伝馬町牢獄屋敷跡の石碑です。

これらの歴史遺産のある十思公園は比較的こじんまりとした公園でした。

そのすぐとなりに「大安楽寺」という大きなお寺がありました。

日蓮宗のお寺で、身延山久遠寺にあったという室町時代後期に彫られた「木造親鸞上人坐像」があるそうです。

この寺は「身延別院」と呼ばれているそうです。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。

ちょっと頭を冷やしてからまた来週からいやな顔をせずに前向きにいろいろなことにまだ挑戦していきたいと思います。

きっと「前向きな思いがあるところに道は開ける」です。

数年前から別な仕事もやりたく、新たな挑戦もしていたのですがこれからどうなりますか。

ブログも趣味程度に初めて見たらはまってしまって2年経ちました。

石岡のお祭りも始まるし、前に書いた祭りの記事を冊子にまとめておきたいなどとも考えています。

忙しいな。これはこの土日にやっておこう。

たった今思いついたことです(笑)。いつもこの調子です。

さて、今日は先日出かけた東京で撮った写真を紹介します。

出かけた先は「小伝馬町」です。

仕事ではなく私用だったのですが、朝早めに出て、約束の時間より30分ほど早く着いたので、近くに見るところはないかと考えていたら、ありました。

当然 小伝馬町=江戸牢獄 ですよね。

地下鉄「小伝馬町」の改札出口には英文パンフレットや地図が置いてあり、「筆談でご説明します」の文字が書かれていました。

三番出口を出たら、すぐ目の前に案内板がありました。これなら流石にすぐわかる。

石岡も見習いたいな。

置かれていたのは「案内地図」「名所の石板」「名所説明」の3点です。

普段乗り降りされている人はあまり気に止めないでしょうが、旅人はこれがあると大助かりです。

見所は「石町宝永時鐘」「江戸伝馬町牢獄屋敷跡」「吉田松陰先生終焉の地」の3箇所です。

地図を見たらすぐそば(北側)の公園です。5分とかからないので早速行ってみました。

それぞれの説明は上の内容でよくわかるので省略です。

それにしても吉田松陰がこの牢屋で亡くなった時が30歳だといいます。

若くても素晴らしい活躍をされたのですね。

山口県の萩で「松下村塾」を見たときに「まつしたそんじゅく」なんて読んでしまった学生時代。

懐かしいな。

今この3つが集められた公園「十思(じっし)公園」です。

都会の中に緑のオアシスのような小さな公園です。

この時を告げた江戸の鐘はある程度古いようですが、この鐘楼は昭和に作られたコンクリート製ですので、趣は半減します。

モダンといってしまえばそれもありなのでしょうが、この鐘も時には鳴らしてみたいですね。

松陰先生終焉の地の碑です。

こちらも。このとなりに辞世の句の碑があったようですが、文字が読めず。

こちらは伝馬町牢獄屋敷跡の石碑です。

これらの歴史遺産のある十思公園は比較的こじんまりとした公園でした。

そのすぐとなりに「大安楽寺」という大きなお寺がありました。

日蓮宗のお寺で、身延山久遠寺にあったという室町時代後期に彫られた「木造親鸞上人坐像」があるそうです。

この寺は「身延別院」と呼ばれているそうです。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。博多のホテルから住吉神社へ

博多は出来るだけ駅の近くのホテルを選びました。

立派なホテルですが、早く予約していたのでかなりの割引料金でした。

ここは朝のバイキングが豪華で有名なようです。

宿泊者は2000円、一般は2700円と朝にしてはずいぶん豪華です。

でも朝からこんな豪華な食事をしても結婚式でまたごちそうを食べるので、駅で軽食をとることにしました。

ロビーにはクリスマスツリーです。

ここから住吉神社まで近いので朝早く出かけてみました。

雪が降る予報でしたが、雨も降っていませんでした。

でも結構寒いです。

明日はこの住吉神社を紹介します。

この住吉神社は大阪の住吉大社・下関の住吉神社とともに「日本三大住吉」の一社だそうです。

立派なホテルですが、早く予約していたのでかなりの割引料金でした。

ここは朝のバイキングが豪華で有名なようです。

宿泊者は2000円、一般は2700円と朝にしてはずいぶん豪華です。

でも朝からこんな豪華な食事をしても結婚式でまたごちそうを食べるので、駅で軽食をとることにしました。

ロビーにはクリスマスツリーです。

ここから住吉神社まで近いので朝早く出かけてみました。

雪が降る予報でしたが、雨も降っていませんでした。

でも結構寒いです。

明日はこの住吉神社を紹介します。

この住吉神社は大阪の住吉大社・下関の住吉神社とともに「日本三大住吉」の一社だそうです。

住吉神社(博多)(1)

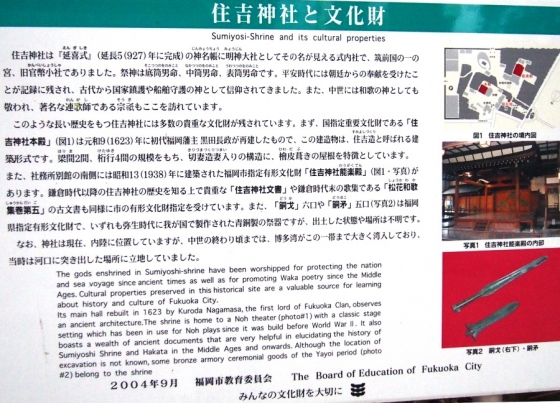

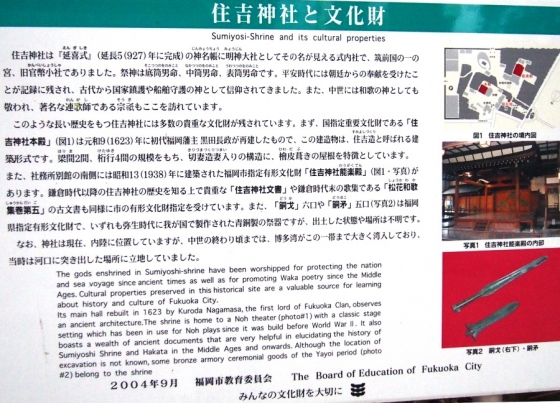

筑前一宮である博多の住吉神社は全国2900社以上ある住吉神社のもっとも古い神社と言われる。

総本山は大阪の住吉大社ではあるが、歴史的にはこちらの方が古いと考えられる。

式内社では名神大社で、現在は神社本庁の別表神社。

祭神は住吉三神である底筒男神(そこつつのおのかみ)、中筒男神(なかつつのおのかみ)、表筒男神(うわつつのおのかみ)であり、これに天照皇大神、神功皇后を相殿として配祀しています。

旅先でこの神社をたまたま早朝に訪ねることになったが、何も知らずに住吉通りに面した南門(南参道)から入ってしまった。

(南門)

しかしどうもやはり正門である西側から入って見ないと理解しにくいようである。

そのためまわった順とは逆になるが西側の表門側から見ていきたい。

上の案内図の上が南門であり右下が表門と表参道である。

神社の説明に寄れば創建は定かでないが1800年程の歴史があり、全国2129社ある住吉神社の中でも最初の神社と言われているそうで「住吉本社」「日本第一住吉宮」と古書にも記されているとなっています。

古事記ではイザナギが黄泉の国から逃げ帰り筑紫の日向の橘の小戸の阿波伎原で禊祓(みそぎはらへ)をしたと書かれている場所だとされているようです。

住吉神社は祭神である三神は黄泉の国から戻ったイザナギがその汚れを洗い清める禊をおこなって、その水から生まれた神(底・中・表)ですべて筒男(つつのお)と表されるが、「つつ」は星を意味し航海や海上交通の守り神とされています。

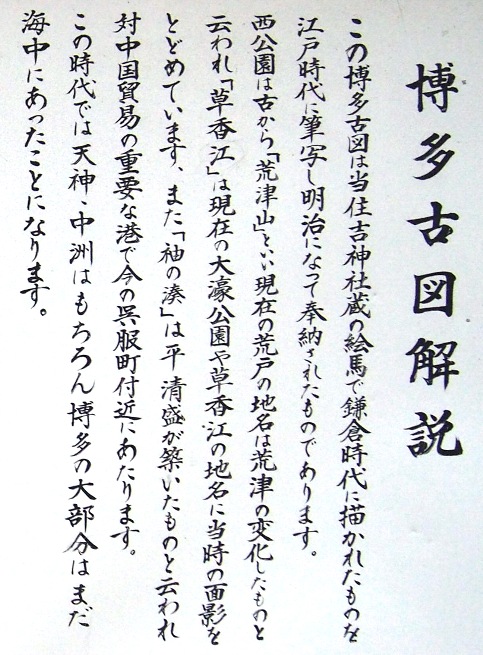

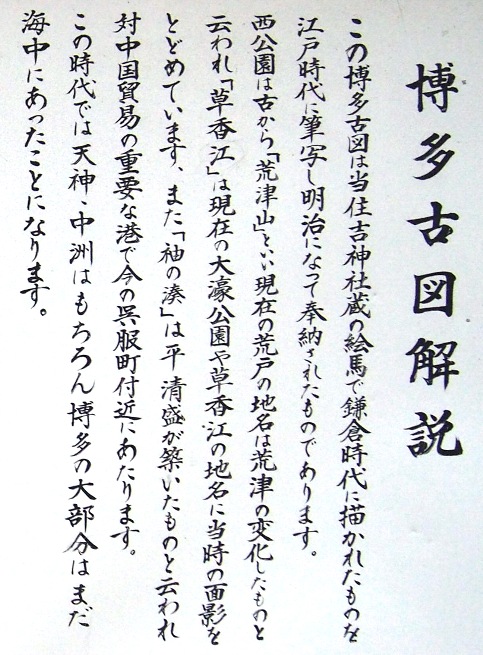

昔のこのあたりの地図と言うものが南参道沿いに置かれていました。

やはりこの神社の表門前は昔、海が入り江となって入りこんでいたようです。

その名残が今も神社の表門手前にありました。

神社境内に行く前にこちらから見てみます。

神社の表参道入口(西門)鳥居の前の通りの反対側に池があります。

ここは、大昔は海の入り江となっていた場所のようです。

「天竜池」と書かれています。

その池の脇に「天津神社」(あまつじんじゃ)が置かれています。

祭神は伊弉諾尊(イザナギ)でこの場所が禊をした場所のようです。

冷泉津と古地図には書かれていますので近くには湊もあった場所のようです。

池から住吉神社を眺めるとこんな感じです。

正面奥が西門(表門)の鳥居です。

古木の脇に立て看板があります。

天竜池

その昔、満潮時には塩原の辺りまで海の水がさかのぼり、この池にも達しておりましたので、一名、汐入池(しおいりのいけ)とも呼ばれ、伊弉諾大神(いざなぎのおおかみ)が禊祓(みそぎはらえ)をした霊池と伝えられます。

西の海 檍(あはぎ)が原の 波間より

あらわれ出し 住吉の神

(住吉三神がここで生まれたことを詠んだものでしょう。

古事記の阿波岐原は日本書紀では檍原と書かれているようです。)

(明日に続きます)

総本山は大阪の住吉大社ではあるが、歴史的にはこちらの方が古いと考えられる。

式内社では名神大社で、現在は神社本庁の別表神社。

祭神は住吉三神である底筒男神(そこつつのおのかみ)、中筒男神(なかつつのおのかみ)、表筒男神(うわつつのおのかみ)であり、これに天照皇大神、神功皇后を相殿として配祀しています。

旅先でこの神社をたまたま早朝に訪ねることになったが、何も知らずに住吉通りに面した南門(南参道)から入ってしまった。

(南門)

しかしどうもやはり正門である西側から入って見ないと理解しにくいようである。

そのためまわった順とは逆になるが西側の表門側から見ていきたい。

上の案内図の上が南門であり右下が表門と表参道である。

神社の説明に寄れば創建は定かでないが1800年程の歴史があり、全国2129社ある住吉神社の中でも最初の神社と言われているそうで「住吉本社」「日本第一住吉宮」と古書にも記されているとなっています。

古事記ではイザナギが黄泉の国から逃げ帰り筑紫の日向の橘の小戸の阿波伎原で禊祓(みそぎはらへ)をしたと書かれている場所だとされているようです。

住吉神社は祭神である三神は黄泉の国から戻ったイザナギがその汚れを洗い清める禊をおこなって、その水から生まれた神(底・中・表)ですべて筒男(つつのお)と表されるが、「つつ」は星を意味し航海や海上交通の守り神とされています。

昔のこのあたりの地図と言うものが南参道沿いに置かれていました。

やはりこの神社の表門前は昔、海が入り江となって入りこんでいたようです。

その名残が今も神社の表門手前にありました。

神社境内に行く前にこちらから見てみます。

神社の表参道入口(西門)鳥居の前の通りの反対側に池があります。

ここは、大昔は海の入り江となっていた場所のようです。

「天竜池」と書かれています。

その池の脇に「天津神社」(あまつじんじゃ)が置かれています。

祭神は伊弉諾尊(イザナギ)でこの場所が禊をした場所のようです。

冷泉津と古地図には書かれていますので近くには湊もあった場所のようです。

池から住吉神社を眺めるとこんな感じです。

正面奥が西門(表門)の鳥居です。

古木の脇に立て看板があります。

天竜池

その昔、満潮時には塩原の辺りまで海の水がさかのぼり、この池にも達しておりましたので、一名、汐入池(しおいりのいけ)とも呼ばれ、伊弉諾大神(いざなぎのおおかみ)が禊祓(みそぎはらえ)をした霊池と伝えられます。

西の海 檍(あはぎ)が原の 波間より

あらわれ出し 住吉の神

(住吉三神がここで生まれたことを詠んだものでしょう。

古事記の阿波岐原は日本書紀では檍原と書かれているようです。)

(明日に続きます)

住吉神社(博多)(2)

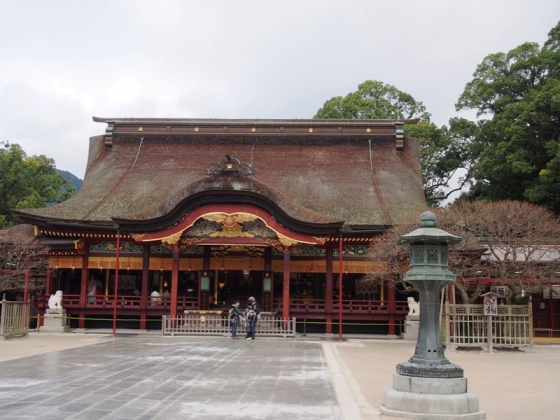

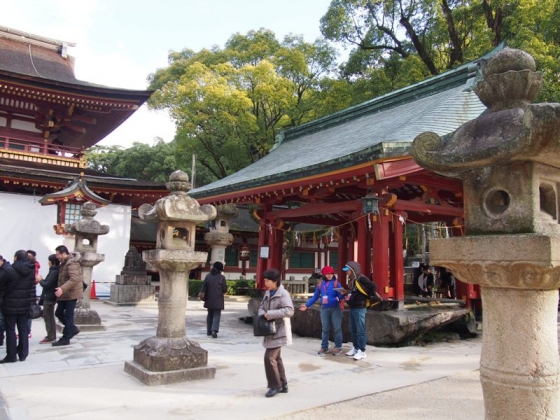

福岡の住吉神社(筑前一之宮)を紹介しています。

昨日紹介した昔の名残のある天竜池側の西門から広い表参道を進みます。

この参道は今は木々の葉が落ちてしまっていますが、春から秋にかけては両側の木々が生い茂り、いかにも由緒ある神社という雰囲気を感じます。

この参道で10月の例大祭で流鏑馬が行なわれるそうです。

参道の途中に赤い社と福岡酒造組合の酒樽が奉納されている場所があります。

ここには酒の神様、薬の神様、温泉の神様である小人「少彦名(スクナヒコナ)」が祀られています。(少彦名神社)

この神社の摂社の一つのようです。

そして正面に神門が見えてきます。

手前に二の鳥居があり、左手に手水舎があります。ここも朱色です。

神門前には狛犬がいます。

狛犬はやはりこちらの方とは少し姿が違うようです。

狛犬は別に拝殿前にもいます。

立派な神門ですね。

真中は神様の通り道で空けておかなければいけないのですが・・・・。

正面奥にみごとな拝殿が見えます。

右随神

左随神

九州は大宰府などにも近く、このあたりは中国や朝鮮半島との攻防の守りどころでもあり、また貿易の拠点ともなった場所でしょう。

常陸国などは北の蝦夷との攻防の拠点であったのですが、こちらはまた違った歴史を思い出させてくれます。

もう少しじっくりと調べて来たい場所でもあります。

今回は早朝の少しの時間しかありませんでしたので表面しか見れませんでした。

拝殿や本殿などは明日に紹介したいと思います。

年末ももう少しですね。

何とも気分はあわただしいのですが、仕事をしているし、寒いと何もできません。

昨日紹介した昔の名残のある天竜池側の西門から広い表参道を進みます。

この参道は今は木々の葉が落ちてしまっていますが、春から秋にかけては両側の木々が生い茂り、いかにも由緒ある神社という雰囲気を感じます。

この参道で10月の例大祭で流鏑馬が行なわれるそうです。

参道の途中に赤い社と福岡酒造組合の酒樽が奉納されている場所があります。

ここには酒の神様、薬の神様、温泉の神様である小人「少彦名(スクナヒコナ)」が祀られています。(少彦名神社)

この神社の摂社の一つのようです。

そして正面に神門が見えてきます。

手前に二の鳥居があり、左手に手水舎があります。ここも朱色です。

神門前には狛犬がいます。

狛犬はやはりこちらの方とは少し姿が違うようです。

狛犬は別に拝殿前にもいます。

立派な神門ですね。

真中は神様の通り道で空けておかなければいけないのですが・・・・。

正面奥にみごとな拝殿が見えます。

右随神

左随神

九州は大宰府などにも近く、このあたりは中国や朝鮮半島との攻防の守りどころでもあり、また貿易の拠点ともなった場所でしょう。

常陸国などは北の蝦夷との攻防の拠点であったのですが、こちらはまた違った歴史を思い出させてくれます。

もう少しじっくりと調べて来たい場所でもあります。

今回は早朝の少しの時間しかありませんでしたので表面しか見れませんでした。

拝殿や本殿などは明日に紹介したいと思います。

年末ももう少しですね。

何とも気分はあわただしいのですが、仕事をしているし、寒いと何もできません。

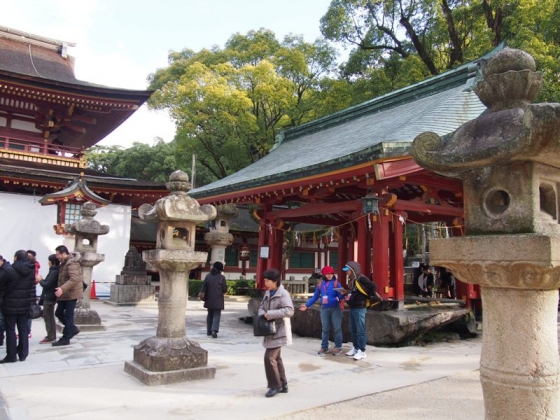

住吉神社(博多)(3)

筑前一之宮である福岡住吉神社の3回目です。住吉神社の中で一番古い神社だといわれています。

(住吉神社拝殿)

ここが何故重要だったのか。

古事記や日本書紀では仲哀天皇が熊本辺り?の部族である熊襲(くまそ)と戦い死亡すると、神功皇后が政権を得て、熊襲を滅ぼしたのちに、博多にある香椎宮(かしいぐう)の住吉大神のお告げで朝鮮半島の新羅征伐に向かう。

そして対馬の和珥津(わにつ)から朝鮮に渡り、新羅を始め高句麗・百済の三国を支配下に治めた(三韓征伐)とされる。

ただこれらは年代ははっきりせずヤマト朝廷の起源が九州王朝なのか大和王朝なのかの解釈も分かれます。

時代的にはっきりしてくるのは、朝鮮半島で新羅が唐の力を借りて、倭国と親交が深かった百済国を滅ぼし、その遺民を救出するために、天智2年(663)に倭国は朝鮮半島に進出します。

白村江(はくすきのえ)で大軍を率いた唐・新羅連合軍の前に敗北を余儀なくされますが、多くの百済の遺民が日本に渡ってきました。

その後日本で百済王の一族に百済王(くだらのこにきし)の姓が与えられ、今の関東や東北地方に派遣されて金鉱を掘ったりさまざまな新しい技術を広めたとされています。

常陸守の記録では文武4年(700年)10月 百済王遠寶(くだらのこにきし えんぽう)が初めての常陸守として任命されています。

新治・筑波・茨城・那賀・久慈・多珂の6国が統合されて常陸国ができ、石岡に国府が制定されたのは西暦646年?

白村江の戦いが663年です。この頃の常陸国は大国で人口も19万人を超えています。

そんな流れを見てくるとこの九州もまた見えてくる景色が違ってきます。

早朝の拝殿はいいですね。朱色の色が特に凛とした雰囲気をつくりだしています。

拝殿奥の本殿は直接見ることができず、塀越しにその姿をながめました。

これは、黒田長政(筑前福岡藩初代藩主)が元和9年(1623年)に再建したもので国指定の重要文化財です。

ここは住吉三神を祀っていますが、開運、航海安全、相撲の神でもあるといいます。

このためか、拝殿の横に「古代の力士像」が飾られていました。

立派な土俵がつくられています。少年相撲大会なども行なわれているようです。

神楽殿

船玉神社(猿田彦神:道の守護)、志賀神社(綿津見三神:開運・海上安全)、人丸神社(柿本人麻呂:和歌)、菅原神社(菅原道真:学問の神) の神社が並んでいます。

ひと際目を引くのが、このお稲荷さんです。

本殿脇に並んでいます。

この住吉神社拝殿側の鳥居には「宇賀稲荷神社」となっており、裏に回ると別な入口があって、入口の鳥居に掲げられた額には「白髭稲荷神社」「荒熊稲荷神社」と2つの名前が書かれています。

何故3つ名前があるのか。またお稲荷さんの赤い鳥居もそれぞれにわかれているようです。

何故なのか興味もありますが、時間もないので調べるのはまた後に譲りましょう。

一夜の松伝説:

今からおよそ570年前の式年遷宮(25年ごと)の社殿造営のとき、この松の木が社殿の方に傾き造営の邪魔でした。

そこで話し合いの末、明日この松を切ることに決まりました。

ところが翌日の朝、この傾いていた松の木がまるで話を聞いていたかのようにまっすぐに立ち直っていました。

この御神威を耳にされた後花園天皇がいたく感心され、和歌に詠み和歌集を住吉神社に贈られ、今も社宝として残っています。

住吉通りの南門から入ると、正面に朱色の建物が池を手前にして美しく目に入ってきます。

早朝に中から太鼓の音が聞こえてきました。

正面に回って見ると「三日恵比寿神社」と書かれています。

この脇の池は「功徳池」と名付けられています。

恵比寿様を祀っていて「家内安全・病気平癒・商売繁盛・交通安全」などの祈願をするようです。

ただこの神社は非常に新しいのです。

「昭和21年元旦に旧町名でいうと住田町(現在の美野島1丁目付近)、美野島は旧町名では簑島と言っていましたがねー、に住んでいた、藤井吉太郎さんが、那珂川に架かる簑島橋の橋杭に引っかかっていた木箱をみつけ開けてみると中から恵比寿のご神像が出てきたので家に祀っていたところ、宝くじに当たるなど大変なご神徳をいただき、大金持ちになられたそうで、これを伝え聞いた人々が遠くより押しかけ参拝される様になったので、ご神像を一人じめにしておくのはよくないと考えて、昭和24年1月3日にこの地にお祀りしたのが始まりとされます」

と紹介されていました。年末宝くじでも買ったらここで祈願すると当たるのかもしれません。

まあ、私は宝くじはほとんど買ったことがありませんから当たることはありません。

(住吉神社拝殿)

ここが何故重要だったのか。

古事記や日本書紀では仲哀天皇が熊本辺り?の部族である熊襲(くまそ)と戦い死亡すると、神功皇后が政権を得て、熊襲を滅ぼしたのちに、博多にある香椎宮(かしいぐう)の住吉大神のお告げで朝鮮半島の新羅征伐に向かう。

そして対馬の和珥津(わにつ)から朝鮮に渡り、新羅を始め高句麗・百済の三国を支配下に治めた(三韓征伐)とされる。

ただこれらは年代ははっきりせずヤマト朝廷の起源が九州王朝なのか大和王朝なのかの解釈も分かれます。

時代的にはっきりしてくるのは、朝鮮半島で新羅が唐の力を借りて、倭国と親交が深かった百済国を滅ぼし、その遺民を救出するために、天智2年(663)に倭国は朝鮮半島に進出します。

白村江(はくすきのえ)で大軍を率いた唐・新羅連合軍の前に敗北を余儀なくされますが、多くの百済の遺民が日本に渡ってきました。

その後日本で百済王の一族に百済王(くだらのこにきし)の姓が与えられ、今の関東や東北地方に派遣されて金鉱を掘ったりさまざまな新しい技術を広めたとされています。

常陸守の記録では文武4年(700年)10月 百済王遠寶(くだらのこにきし えんぽう)が初めての常陸守として任命されています。

新治・筑波・茨城・那賀・久慈・多珂の6国が統合されて常陸国ができ、石岡に国府が制定されたのは西暦646年?

白村江の戦いが663年です。この頃の常陸国は大国で人口も19万人を超えています。

そんな流れを見てくるとこの九州もまた見えてくる景色が違ってきます。

早朝の拝殿はいいですね。朱色の色が特に凛とした雰囲気をつくりだしています。

拝殿奥の本殿は直接見ることができず、塀越しにその姿をながめました。

これは、黒田長政(筑前福岡藩初代藩主)が元和9年(1623年)に再建したもので国指定の重要文化財です。

ここは住吉三神を祀っていますが、開運、航海安全、相撲の神でもあるといいます。

このためか、拝殿の横に「古代の力士像」が飾られていました。

立派な土俵がつくられています。少年相撲大会なども行なわれているようです。

神楽殿

船玉神社(猿田彦神:道の守護)、志賀神社(綿津見三神:開運・海上安全)、人丸神社(柿本人麻呂:和歌)、菅原神社(菅原道真:学問の神) の神社が並んでいます。

ひと際目を引くのが、このお稲荷さんです。

本殿脇に並んでいます。

この住吉神社拝殿側の鳥居には「宇賀稲荷神社」となっており、裏に回ると別な入口があって、入口の鳥居に掲げられた額には「白髭稲荷神社」「荒熊稲荷神社」と2つの名前が書かれています。

何故3つ名前があるのか。またお稲荷さんの赤い鳥居もそれぞれにわかれているようです。

何故なのか興味もありますが、時間もないので調べるのはまた後に譲りましょう。

一夜の松伝説:

今からおよそ570年前の式年遷宮(25年ごと)の社殿造営のとき、この松の木が社殿の方に傾き造営の邪魔でした。

そこで話し合いの末、明日この松を切ることに決まりました。

ところが翌日の朝、この傾いていた松の木がまるで話を聞いていたかのようにまっすぐに立ち直っていました。

この御神威を耳にされた後花園天皇がいたく感心され、和歌に詠み和歌集を住吉神社に贈られ、今も社宝として残っています。

住吉通りの南門から入ると、正面に朱色の建物が池を手前にして美しく目に入ってきます。

早朝に中から太鼓の音が聞こえてきました。

正面に回って見ると「三日恵比寿神社」と書かれています。

この脇の池は「功徳池」と名付けられています。

恵比寿様を祀っていて「家内安全・病気平癒・商売繁盛・交通安全」などの祈願をするようです。

ただこの神社は非常に新しいのです。

「昭和21年元旦に旧町名でいうと住田町(現在の美野島1丁目付近)、美野島は旧町名では簑島と言っていましたがねー、に住んでいた、藤井吉太郎さんが、那珂川に架かる簑島橋の橋杭に引っかかっていた木箱をみつけ開けてみると中から恵比寿のご神像が出てきたので家に祀っていたところ、宝くじに当たるなど大変なご神徳をいただき、大金持ちになられたそうで、これを伝え聞いた人々が遠くより押しかけ参拝される様になったので、ご神像を一人じめにしておくのはよくないと考えて、昭和24年1月3日にこの地にお祀りしたのが始まりとされます」

と紹介されていました。年末宝くじでも買ったらここで祈願すると当たるのかもしれません。

まあ、私は宝くじはほとんど買ったことがありませんから当たることはありません。

大宰府(1)

今日は冬至だそうです。

どうもこの日から日が長くなる(実際は少し違う?)ので良いことが始まる最初の日と前向きにとらえる日のようです。

確かに日々日の出は早くなり、日の入が遅くなってくれば実感としても運気も上がってきそうな気がします。

さて、九州の旅先の記録の続きです。

寒いと何処も行きたくなくなりますし、片付けなども気になるのでブログを休むのも考えたのですが。せっかく4年以上も休まずに続けてきたのです方休むのも癪です。

年内こんな調子ですが適当にお付き合いください。

披露宴が終わるのも結構遅くなる予定でしたので、帰りの飛行機を翌日の午後として何処か比較的近いところに泊まろうと事前に地図を探して宿泊予約をしていました。

地図を見ると空港に比較的近いところに太宰府天満宮があるので、やはり一度はお参りしておきたいと思いました。

宿を探すと、大宰府温泉の文字が・・・しかも比較的安い。

どんなところかわからないが、事前に宿を予約しておきました。

小倉から新幹線で博多へでて、そこから鹿児島本線で二日市駅に行き、タクシーで1500円位でした。

大宰府の温泉は太宰府天満宮から山道を車で5分程登った山の上の方にありました。

(地下鉄で天神まで出て西鉄でもよかったのでしょうが、良くわからないのでJRのルートで行きました)

宿は宿泊以外にも日帰り温泉もやっている温泉施設です。「みかさの湯」でした。

多分最初はこの温泉施設がそのうちにホテルも併設していったようです。泊まったのは新館。

迷路のようにエレベータ乗り降りして・・・

着いた部屋は8階の見晴らしの良い部屋です。(ホテルグランティア大宰府)

到着したのが夜8時を過ぎていましたので、辺りは真っ暗です。

窓から町の夜景がきれいに見えます。

軽い夕食をとって温泉へ。

人も少なく疲れもとれましたが、温泉施設としては茨城の施設も負けてはいないと思います。

泉質はあまり特徴がありませんでした。

夜見た夜景も朝になるとこんな感じです。

左下に太宰府天満宮があり、右側が大宰府政庁跡や筑前国分寺跡などがあります。

驚いたことにこの宿は中国人?と思われる観光客がいっぱい来ていました。

夜11時頃になっても大きな荷物を持った中国からの観光客がたくさん来ていました。

これも偏見ですが、皆さん礼儀正しかったです。エレベータでも先に譲ってくれました。

この宿は朝食付きでした。

この朝食は結構贅沢な和洋取り揃えたバイキングでした。

大変美味しくいただきました。

福岡空港からこんなに近いのですからアジアの観光客もこうしてたくさん訪れるのだと思います。

どうもこの日から日が長くなる(実際は少し違う?)ので良いことが始まる最初の日と前向きにとらえる日のようです。

確かに日々日の出は早くなり、日の入が遅くなってくれば実感としても運気も上がってきそうな気がします。

さて、九州の旅先の記録の続きです。

寒いと何処も行きたくなくなりますし、片付けなども気になるのでブログを休むのも考えたのですが。せっかく4年以上も休まずに続けてきたのです方休むのも癪です。

年内こんな調子ですが適当にお付き合いください。

披露宴が終わるのも結構遅くなる予定でしたので、帰りの飛行機を翌日の午後として何処か比較的近いところに泊まろうと事前に地図を探して宿泊予約をしていました。

地図を見ると空港に比較的近いところに太宰府天満宮があるので、やはり一度はお参りしておきたいと思いました。

宿を探すと、大宰府温泉の文字が・・・しかも比較的安い。

どんなところかわからないが、事前に宿を予約しておきました。

小倉から新幹線で博多へでて、そこから鹿児島本線で二日市駅に行き、タクシーで1500円位でした。

大宰府の温泉は太宰府天満宮から山道を車で5分程登った山の上の方にありました。

(地下鉄で天神まで出て西鉄でもよかったのでしょうが、良くわからないのでJRのルートで行きました)

宿は宿泊以外にも日帰り温泉もやっている温泉施設です。「みかさの湯」でした。

多分最初はこの温泉施設がそのうちにホテルも併設していったようです。泊まったのは新館。

迷路のようにエレベータ乗り降りして・・・

着いた部屋は8階の見晴らしの良い部屋です。(ホテルグランティア大宰府)

到着したのが夜8時を過ぎていましたので、辺りは真っ暗です。

窓から町の夜景がきれいに見えます。

軽い夕食をとって温泉へ。

人も少なく疲れもとれましたが、温泉施設としては茨城の施設も負けてはいないと思います。

泉質はあまり特徴がありませんでした。

夜見た夜景も朝になるとこんな感じです。

左下に太宰府天満宮があり、右側が大宰府政庁跡や筑前国分寺跡などがあります。

驚いたことにこの宿は中国人?と思われる観光客がいっぱい来ていました。

夜11時頃になっても大きな荷物を持った中国からの観光客がたくさん来ていました。

これも偏見ですが、皆さん礼儀正しかったです。エレベータでも先に譲ってくれました。

この宿は朝食付きでした。

この朝食は結構贅沢な和洋取り揃えたバイキングでした。

大変美味しくいただきました。

福岡空港からこんなに近いのですからアジアの観光客もこうしてたくさん訪れるのだと思います。

大宰府(2)-天満宮門前商店

西鉄の太宰府駅前から天満宮までの参道には両側に色とりどりの綺麗なお店が並んでいました。

アジア系の外人も多く、どこか日本情緒のイメージでお土産屋さんもお饅頭屋さんも統一されとてもきれいでした。

時々小雨も混じる生憎の天気でしたが、傘をさすこともほとんどありませんでした。

写真の女性たちは傘をさしていますが、これもほんの一時でした。

どのお店もこの朱色が特に目立ちます。

天満宮も朱色が多いので、お店も華やかに輝きます。

ここの名物は「梅ヶ枝餅」です。

これも大宰府が菅原道真公をおまつりしていることからつくられたものだそうです。

天満宮にもたくさん梅の木がありました。

梅ヶ枝餅は表面に梅の刻印がありますで梅は入っていないそうです。

道真の誕生日6月25日と命日である3月25日にちなんで、毎月25日にのみヨモギ入りの梅ヶ枝餅が販売されるそうです。

ここは全国展開している手作り箸の専門店「遊膳」です。

息子と娘夫婦のためにお箸を買ってきました。

何か大宰府と聞くと縁起が良さそうです。

無料名入れができるようですが、時間もないので入れてもらいませんでした。

この商店街は綺麗に整備され、観光客を呼べるようになっています。

石岡も古都と言うのなら、もう少し気のきいた街並みができないものでしょうか。

とても参考になりました。

天満宮見学後、太宰府駅前からバスで福岡空港に向かいました。

明日は太宰府天満宮を紹介します。

アジア系の外人も多く、どこか日本情緒のイメージでお土産屋さんもお饅頭屋さんも統一されとてもきれいでした。

時々小雨も混じる生憎の天気でしたが、傘をさすこともほとんどありませんでした。

写真の女性たちは傘をさしていますが、これもほんの一時でした。

どのお店もこの朱色が特に目立ちます。

天満宮も朱色が多いので、お店も華やかに輝きます。

ここの名物は「梅ヶ枝餅」です。

これも大宰府が菅原道真公をおまつりしていることからつくられたものだそうです。

天満宮にもたくさん梅の木がありました。

梅ヶ枝餅は表面に梅の刻印がありますで梅は入っていないそうです。

道真の誕生日6月25日と命日である3月25日にちなんで、毎月25日にのみヨモギ入りの梅ヶ枝餅が販売されるそうです。

ここは全国展開している手作り箸の専門店「遊膳」です。

息子と娘夫婦のためにお箸を買ってきました。

何か大宰府と聞くと縁起が良さそうです。

無料名入れができるようですが、時間もないので入れてもらいませんでした。

この商店街は綺麗に整備され、観光客を呼べるようになっています。

石岡も古都と言うのなら、もう少し気のきいた街並みができないものでしょうか。

とても参考になりました。

天満宮見学後、太宰府駅前からバスで福岡空港に向かいました。

明日は太宰府天満宮を紹介します。

大宰府(3)天満宮-1

今日はクリスマス。

受験生も昨日今日は一息?などと言っていられませんね。

さて、太宰府天満宮はもちろん学問の神様として慕われている菅原道真公をおまつりしている神社の総本山です。

菅原道真がここ九州の大宰府に流され、この地で亡くなり、ここに埋葬された場所です。

全国にたくさんの天神様が祀られていますが、その天神様が菅原道真公です。

宿からタクシーで5分くらいですが、本殿に近い門の方で降ろしてもらいました。

正式には太宰府駅の方からの参道を行くのでしょうが、順路が逆で、本殿側から駅の方を目指しました。

空港へのバスの時間もあり往復するのは時間が足りないと思ったのです。

門をはいるととても大きな木に圧倒されました。

樹齢千年を超えるとも言われる国の天然記念物に指定されているクスの木だそうです。

そして本殿脇のお札所横の門(東北門)から回廊をくぐり境内に進みました。

さすがに受験の守りがたくさんあります。

太宰府天満宮はやはり梅の木が似合います。

本殿脇に「皇后(きさい)の梅」と書かれています。

大正天皇の皇后である貞明皇后が植えたものだといいます。

本殿に向かって左の梅が皇后の梅で、右が御神木である飛梅(とびうめ)(樹齢千年を超える白梅)です。

・東風吹かば にほひをこせよ 梅花 主なしとて 春な忘るな(拾遺和歌集)

・東風ふかば にほひをこせよ 梅の花 あるじなしとて 春なわすれそ(宝物集)

すなわち 京で別れを惜しんだ梅の花があるじを慕って空を飛んできたので「飛梅」というわけです。

(もちろんそのように言われているお話です)

写真が多いので明日に続きます。

年末で何かとあわただしいです。

ブログネタも特に目新しいものもありません。

同じような記事が続きますがご容赦ください。

それにしても記事を書いていると本当に時間がなくなります。

家の片付けもなにも進みません。

受験生も昨日今日は一息?などと言っていられませんね。

さて、太宰府天満宮はもちろん学問の神様として慕われている菅原道真公をおまつりしている神社の総本山です。

菅原道真がここ九州の大宰府に流され、この地で亡くなり、ここに埋葬された場所です。

全国にたくさんの天神様が祀られていますが、その天神様が菅原道真公です。

宿からタクシーで5分くらいですが、本殿に近い門の方で降ろしてもらいました。

正式には太宰府駅の方からの参道を行くのでしょうが、順路が逆で、本殿側から駅の方を目指しました。

空港へのバスの時間もあり往復するのは時間が足りないと思ったのです。

門をはいるととても大きな木に圧倒されました。

樹齢千年を超えるとも言われる国の天然記念物に指定されているクスの木だそうです。

そして本殿脇のお札所横の門(東北門)から回廊をくぐり境内に進みました。

さすがに受験の守りがたくさんあります。

太宰府天満宮はやはり梅の木が似合います。

本殿脇に「皇后(きさい)の梅」と書かれています。

大正天皇の皇后である貞明皇后が植えたものだといいます。

本殿に向かって左の梅が皇后の梅で、右が御神木である飛梅(とびうめ)(樹齢千年を超える白梅)です。

・東風吹かば にほひをこせよ 梅花 主なしとて 春な忘るな(拾遺和歌集)

・東風ふかば にほひをこせよ 梅の花 あるじなしとて 春なわすれそ(宝物集)

すなわち 京で別れを惜しんだ梅の花があるじを慕って空を飛んできたので「飛梅」というわけです。

(もちろんそのように言われているお話です)

写真が多いので明日に続きます。

年末で何かとあわただしいです。

ブログネタも特に目新しいものもありません。

同じような記事が続きますがご容赦ください。

それにしても記事を書いていると本当に時間がなくなります。

家の片付けもなにも進みません。

大宰府(4)天満宮-2

今日は26日でどこも仕事納めのところが多かったのでしょうか。

私は休んで、東京に行ってきました。

東京も最近は高速バスばかりでしたから電車に乗るのも久しぶりでした。

機会があればこちらの記事もまた書くかもしれませんが、今日も 太宰府天満宮の続きです。

さて、太宰府天満宮では、本殿(拝殿)から逆に入り口方面に歩きました。

途中に心字池という池に赤い太鼓橋がかかっています。

参拝者はこの太鼓橋はを渡ることで過去・現在・未来の三世の邪念を払い身を清めると言われているそうです。

私は身を清める前に本殿をお参りしてしまいました。

困りましたね。

橋の欄干をご婦人がたが丁寧に磨いておりました。

鳥居と奥に見えるのは朱色に塗られた楼門です。

慶長年間(1596~1615年)に石田三成が再興したが、明治時代に焼失してしまい1914年に再建されたものです。

ここから何枚か境内の写真の羅列ですがご容赦ください。

もう少しありますので明日に続きます。

私は休んで、東京に行ってきました。

東京も最近は高速バスばかりでしたから電車に乗るのも久しぶりでした。

機会があればこちらの記事もまた書くかもしれませんが、今日も 太宰府天満宮の続きです。

さて、太宰府天満宮では、本殿(拝殿)から逆に入り口方面に歩きました。

途中に心字池という池に赤い太鼓橋がかかっています。

参拝者はこの太鼓橋はを渡ることで過去・現在・未来の三世の邪念を払い身を清めると言われているそうです。

私は身を清める前に本殿をお参りしてしまいました。

困りましたね。

橋の欄干をご婦人がたが丁寧に磨いておりました。

鳥居と奥に見えるのは朱色に塗られた楼門です。

慶長年間(1596~1615年)に石田三成が再興したが、明治時代に焼失してしまい1914年に再建されたものです。

ここから何枚か境内の写真の羅列ですがご容赦ください。

もう少しありますので明日に続きます。

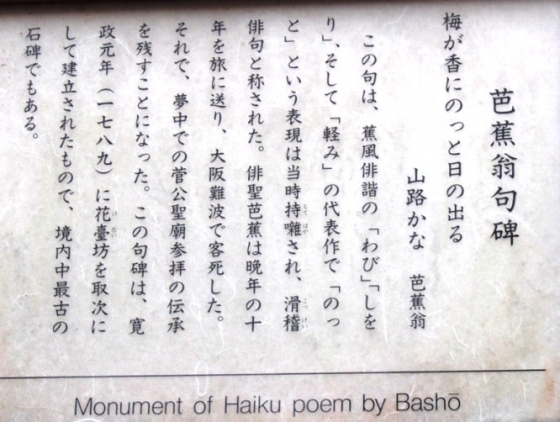

大宰府(5)天満宮-3

太宰府天満宮は本殿(拝殿)と神門(楼門)との間の中庭を回廊でつないでいます。

神門側の内側に「竈(かまど)神社」のおみくじなどの自動販売機やお札などの受付があります。

竈神社はこの天満宮から少し上った場所にあるようですが、縁結びなどの神様と言うことでここでおみくじを引いていかれるのだと思います。

それにしてもおみくじも自動販売機ですから・・・・

この境内の木にはこのように引いたおみくじを結びつけています。

西側の回廊の外側に「中島神社」という神社と相輪橖があります。

ここから眺めた風情もまた違った趣があります。

中島神社はお菓子の祖(神)だそうです。

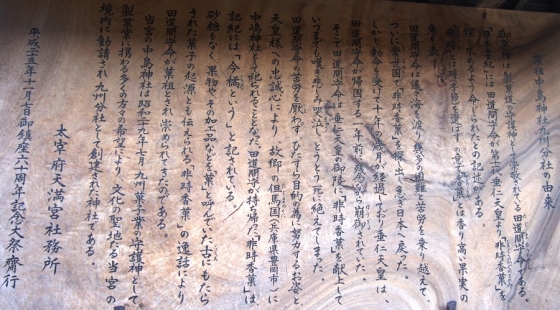

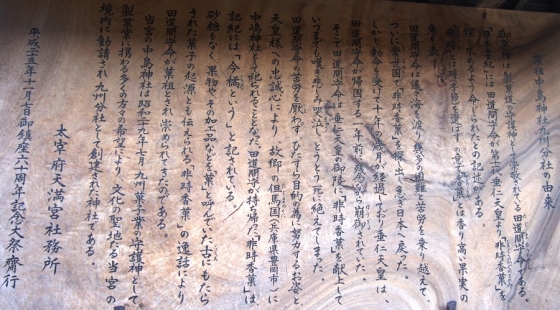

菓祖中島神社九州分社の由来

御祭神は製菓道の守護神として崇敬されている田道間守命(たじまもりのみこと)である。

日本書紀には田道間守命が第十一代垂仁天皇より「非時香菓(ときじくのかぐのこのみ)」を探し求めるよう命じられたとの記述がある。「非時」(ときじく)とは時(季節)を選ばずの意で、「香菓」(かぐのこのみ)とは香り高い果実の意を表す。

田道間守命は遙々海を渡り幾多の困難と苦労を乗り越えて、ついに常世国で「非時香菓」を探し出し急ぎ日本に戻った。

・・・・・・・・・・・・・しかし時すでに遅しで、帰国の1年前に垂仁天皇は崩御されていた。

・・・・・・・・・・・・・(詳細は写真をクリックして拡大して詠んでください)

但馬国(兵庫県豊岡市)に祀られた中島神社を九州製菓業の守護神として昭和29年7月にこの太宰府天満宮に勧請したものだそうです。

(中島神社)

相輪橖(そうりんとう)

相輪橖とは塔婆を簡略化したもので、この相輪橖は、享和2(1802)年、菅公900年忌にあたり、博多の商人らによって発願奉納されたものです。鋳造は博多鋳物師の山鹿氏によるものです。中央柱は高さ6m、脇柱は高さ2.4mです。明治の神仏分離令の影響で、現在境内に所在する天満宮安楽寺の建築物としては唯一のものです。また、全国的にも数少ない建築物として貴重です。

(太宰府市ホームページより)

この相輪橖としては茨城県西蓮寺の相輪橖が古くて立派です。(参考まで)

神門側の内側に「竈(かまど)神社」のおみくじなどの自動販売機やお札などの受付があります。

竈神社はこの天満宮から少し上った場所にあるようですが、縁結びなどの神様と言うことでここでおみくじを引いていかれるのだと思います。

それにしてもおみくじも自動販売機ですから・・・・

この境内の木にはこのように引いたおみくじを結びつけています。

西側の回廊の外側に「中島神社」という神社と相輪橖があります。

ここから眺めた風情もまた違った趣があります。

中島神社はお菓子の祖(神)だそうです。

菓祖中島神社九州分社の由来

御祭神は製菓道の守護神として崇敬されている田道間守命(たじまもりのみこと)である。

日本書紀には田道間守命が第十一代垂仁天皇より「非時香菓(ときじくのかぐのこのみ)」を探し求めるよう命じられたとの記述がある。「非時」(ときじく)とは時(季節)を選ばずの意で、「香菓」(かぐのこのみ)とは香り高い果実の意を表す。

田道間守命は遙々海を渡り幾多の困難と苦労を乗り越えて、ついに常世国で「非時香菓」を探し出し急ぎ日本に戻った。

・・・・・・・・・・・・・しかし時すでに遅しで、帰国の1年前に垂仁天皇は崩御されていた。

・・・・・・・・・・・・・(詳細は写真をクリックして拡大して詠んでください)

但馬国(兵庫県豊岡市)に祀られた中島神社を九州製菓業の守護神として昭和29年7月にこの太宰府天満宮に勧請したものだそうです。

(中島神社)

相輪橖(そうりんとう)

相輪橖とは塔婆を簡略化したもので、この相輪橖は、享和2(1802)年、菅公900年忌にあたり、博多の商人らによって発願奉納されたものです。鋳造は博多鋳物師の山鹿氏によるものです。中央柱は高さ6m、脇柱は高さ2.4mです。明治の神仏分離令の影響で、現在境内に所在する天満宮安楽寺の建築物としては唯一のものです。また、全国的にも数少ない建築物として貴重です。

(太宰府市ホームページより)

この相輪橖としては茨城県西蓮寺の相輪橖が古くて立派です。(参考まで)

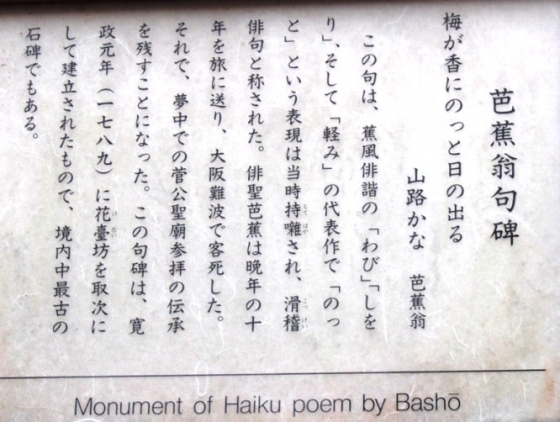

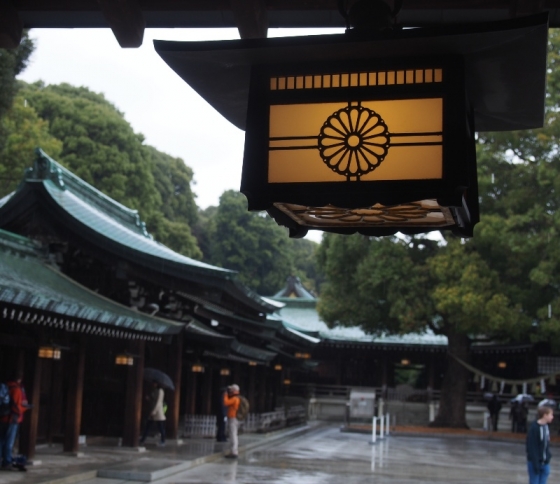

明治神宮

今月初めの日曜日に東京原宿に学生時代の友人数人と会食にいきました。

東京に出るのも久しぶりでしたが、年をとってくるとこの東京も段々魅力が感じられなくなってきます。

こちらでの友人と先日話をして、東京の発展やオリンピックも楽しみだといわれて私の思っている東京とは大分感覚が違うことを知らされました。

私はあまりオリンピックなどを東京で行なうことに賛成しません。

こんなに一極集中して良いものかどうかとても危惧しています。

学生時代は新宿、渋谷などは毎日通学で通っていました。

朝の通勤時間帯などの混雑も昔はひどかったです。

東日本大震災が起こってまだ4年経っただけです。

福島の原発事故が無かったらこの震災も全く違った復興を遂げていたことでしょう。

風評被害など馬鹿なことはないのですから。

今回と同規模の貞観地震(869年)が起こった9年後の878年に相模・武蔵大地震(M7.4)が起こっています。

さらにそれから9年後(887年)にはM8~8.5の仁和地震(東南海地震)が起こっているのです。

次回の東京オリンピックは2020年ということは東日本大震災の9年後です。

何も起こらなければいいですね。

でもオリンピックが行なわれ前にこの地震が起こる確率はとても高いと考えています。

東京にカジノだのと馬鹿なことを行っていると我欲を覆すために天才が起こるような気がしてなりません。

困ったものです。

現在市議会選挙期間中で朝から名前を連呼しただけの車が走りまわっています。

いつまでこんなことやっているのだか・・・・

多少定員は減ったがもっと議員活動などもボランティアでやるくらいに変革できないのか?

地方議会などは土日や夜間を利用したりして勤め人でもやれるようにならないものかと思うのは私だけではないでしょう。

石岡市は定員22人に対し27人が立候補。土浦は定員28人に対して41人が立候補しています。

人口は石岡約7万8千人 土浦約14万1千人 です。

石岡は人口3500人に対して議員1人。土浦は人口5000人に1人です。

前より2人議員定数が減ったと入ってもまだまだ多いですね。

首都機能移転などということもいつの間にか立ち消えし、今ではその言葉もほとんど聞かなくなった。

こんなことで本当に良いのだろうか?

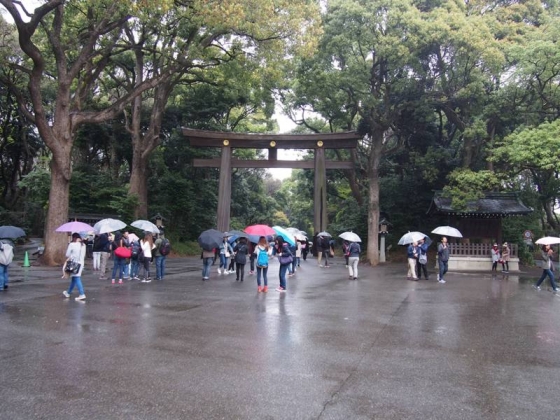

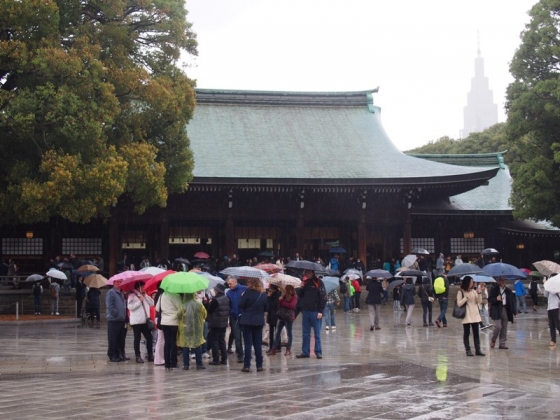

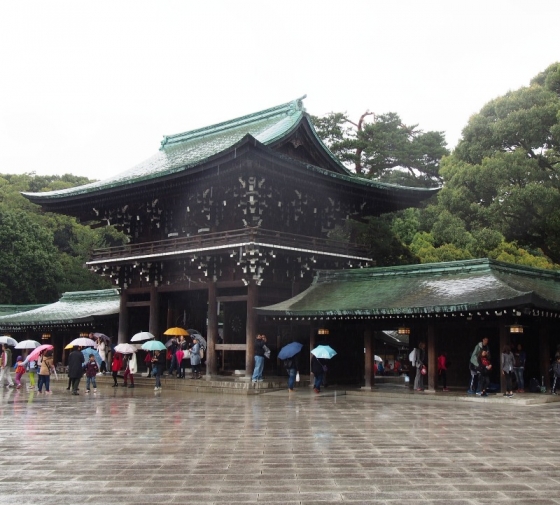

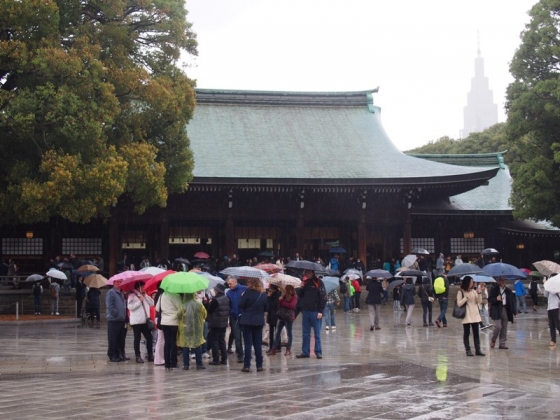

さて、久しぶりに原宿に降り立ったが、ホームから改札出口までも人の山、改札出てからも弱い雨が降っていたこともあり改札から出るのも大変なくらい人があふれていました。

どこにこんな人が集まる魅力があるのでしょうか?

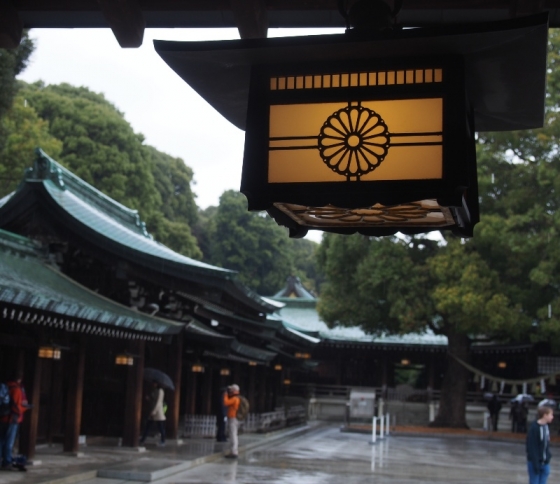

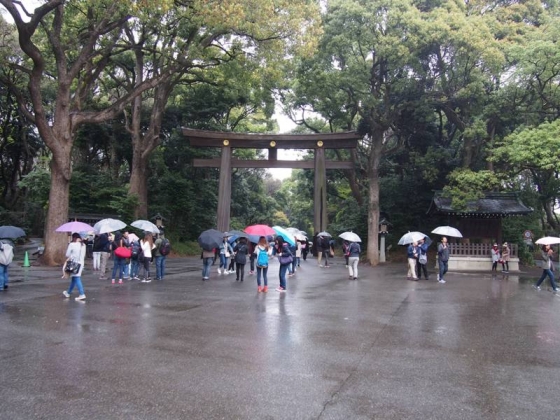

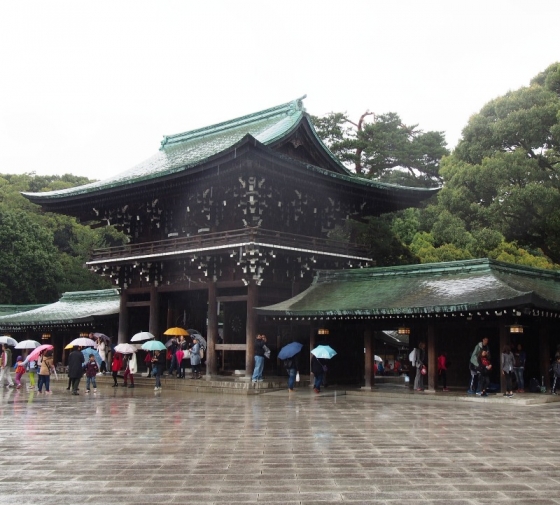

さて、久しぶりの原宿でしたし、約束の時間まで少し時間があり明治神宮にお参りすることにしました。

外人さんが非常に多く、もっとひっそりとした神宮を思い浮かべていたのに、もう神様があるく場所も傘をさした観光客が占拠しています。

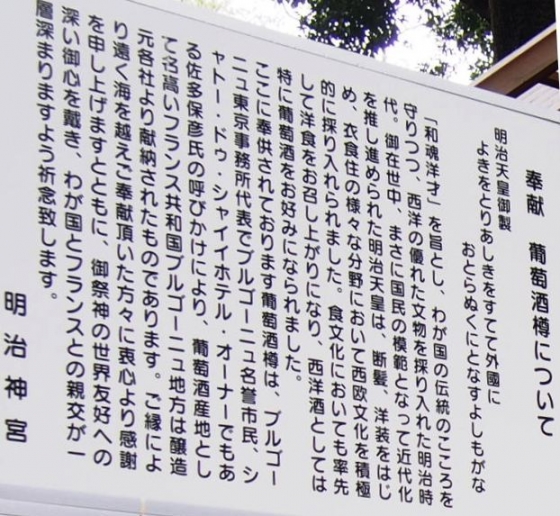

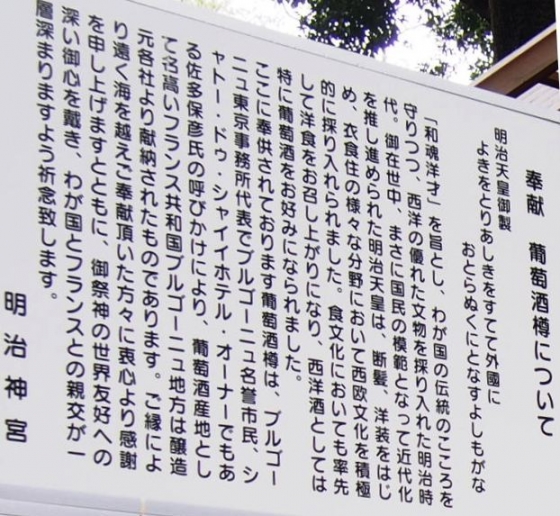

最初の大鳥居をくぐると、右側に清酒の樽が積まれ、左側にはフランスのブルゴーニュ地方で醸造されたワイン樽が積まれていました。

あまりゆっくりとお参り見物もできなかったのですが、今度はもう少し天気の良い平日に来て見たいと思いました。

原宿の駅の方に戻り表参道を青山通り方面に少し進みます。

そしてすぐ右手にある中華料理屋さん「南国酒家 本館」がこの日の会場でした。

美味しい中華のコース料理をいただいて気分良く東京駅よりバスで帰ってきました。

東京駅から約1時間で到着です。

休みの日は道路も空いていてバスも便利ですが、平日道路が渋滞するとバスは不便になります。

東京に出るのも久しぶりでしたが、年をとってくるとこの東京も段々魅力が感じられなくなってきます。

こちらでの友人と先日話をして、東京の発展やオリンピックも楽しみだといわれて私の思っている東京とは大分感覚が違うことを知らされました。

私はあまりオリンピックなどを東京で行なうことに賛成しません。

こんなに一極集中して良いものかどうかとても危惧しています。

学生時代は新宿、渋谷などは毎日通学で通っていました。

朝の通勤時間帯などの混雑も昔はひどかったです。

東日本大震災が起こってまだ4年経っただけです。

福島の原発事故が無かったらこの震災も全く違った復興を遂げていたことでしょう。

風評被害など馬鹿なことはないのですから。

今回と同規模の貞観地震(869年)が起こった9年後の878年に相模・武蔵大地震(M7.4)が起こっています。

さらにそれから9年後(887年)にはM8~8.5の仁和地震(東南海地震)が起こっているのです。

次回の東京オリンピックは2020年ということは東日本大震災の9年後です。

何も起こらなければいいですね。

でもオリンピックが行なわれ前にこの地震が起こる確率はとても高いと考えています。

東京にカジノだのと馬鹿なことを行っていると我欲を覆すために天才が起こるような気がしてなりません。

困ったものです。

現在市議会選挙期間中で朝から名前を連呼しただけの車が走りまわっています。

いつまでこんなことやっているのだか・・・・

多少定員は減ったがもっと議員活動などもボランティアでやるくらいに変革できないのか?

地方議会などは土日や夜間を利用したりして勤め人でもやれるようにならないものかと思うのは私だけではないでしょう。

石岡市は定員22人に対し27人が立候補。土浦は定員28人に対して41人が立候補しています。

人口は石岡約7万8千人 土浦約14万1千人 です。

石岡は人口3500人に対して議員1人。土浦は人口5000人に1人です。

前より2人議員定数が減ったと入ってもまだまだ多いですね。

首都機能移転などということもいつの間にか立ち消えし、今ではその言葉もほとんど聞かなくなった。

こんなことで本当に良いのだろうか?

さて、久しぶりに原宿に降り立ったが、ホームから改札出口までも人の山、改札出てからも弱い雨が降っていたこともあり改札から出るのも大変なくらい人があふれていました。

どこにこんな人が集まる魅力があるのでしょうか?

さて、久しぶりの原宿でしたし、約束の時間まで少し時間があり明治神宮にお参りすることにしました。

外人さんが非常に多く、もっとひっそりとした神宮を思い浮かべていたのに、もう神様があるく場所も傘をさした観光客が占拠しています。

最初の大鳥居をくぐると、右側に清酒の樽が積まれ、左側にはフランスのブルゴーニュ地方で醸造されたワイン樽が積まれていました。

あまりゆっくりとお参り見物もできなかったのですが、今度はもう少し天気の良い平日に来て見たいと思いました。

原宿の駅の方に戻り表参道を青山通り方面に少し進みます。

そしてすぐ右手にある中華料理屋さん「南国酒家 本館」がこの日の会場でした。

美味しい中華のコース料理をいただいて気分良く東京駅よりバスで帰ってきました。

東京駅から約1時間で到着です。

休みの日は道路も空いていてバスも便利ですが、平日道路が渋滞するとバスは不便になります。

EDO ・TOKYO ・YAESU ・ HISTORY

今日は銚子に行っていつもより帰りが遅くなってしまいました。

山の緑は白っぽい緑から若葉色へと変わろうとしています。

郷の田にはすでに水が張られ田植えを待つばかりです。

途中で苗を積んだ軽トラにも遭遇しました。

この連休前に田植えが始まるでしょう。

銚子の方では先日までキャベツを収穫したトラックが目立ちましたが、今日はダイコンを積んだトラックばかりでした。

昼間はかなり暑く感じました。汗を拭きながらの運転でした。

ブログ記事を書くのが遅くなりましたので、今日は簡単に先日東京駅で見つけた壁画を紹介します。

EDO ・TOKYO ・YAESU ・ HISTORY(江戸・東京・八重洲・歴史)と書かれたものです。

場所は東京駅八重洲地下街の通路です。

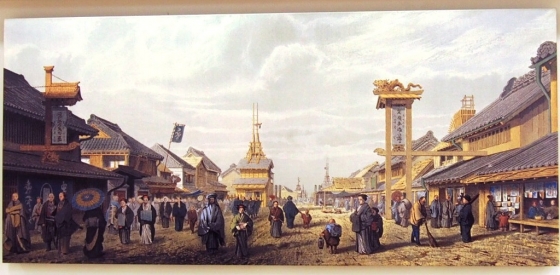

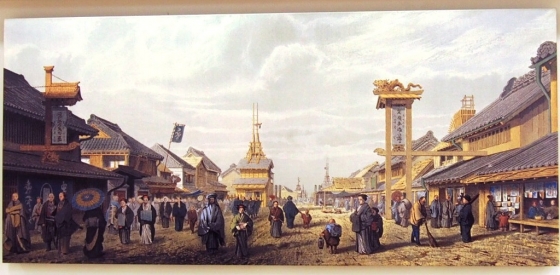

城郭都市「江戸」

ウォーターフロントでの歌舞伎(「江戸名所図屏風」より 17世紀前半)

「繁昌する江戸のメインストリート」(日本橋付近):幕末の江戸を訪れたプロシア(プロイセン)の外交使節団がまとめた報告書の付図

通町筋(現在の中央通り)。道幅は約18m

山の緑は白っぽい緑から若葉色へと変わろうとしています。

郷の田にはすでに水が張られ田植えを待つばかりです。

途中で苗を積んだ軽トラにも遭遇しました。

この連休前に田植えが始まるでしょう。

銚子の方では先日までキャベツを収穫したトラックが目立ちましたが、今日はダイコンを積んだトラックばかりでした。

昼間はかなり暑く感じました。汗を拭きながらの運転でした。

ブログ記事を書くのが遅くなりましたので、今日は簡単に先日東京駅で見つけた壁画を紹介します。

EDO ・TOKYO ・YAESU ・ HISTORY(江戸・東京・八重洲・歴史)と書かれたものです。

場所は東京駅八重洲地下街の通路です。

城郭都市「江戸」

ウォーターフロントでの歌舞伎(「江戸名所図屏風」より 17世紀前半)

「繁昌する江戸のメインストリート」(日本橋付近):幕末の江戸を訪れたプロシア(プロイセン)の外交使節団がまとめた報告書の付図

通町筋(現在の中央通り)。道幅は約18m

塩屋埼(1)

福島県いわき市から北上し常磐線の現在の終点駅「竜田」まで行きました。

やはり実際に見て、その土地を感じてみると複雑な思いがしてきます。

帰りに海沿いを走って、美空ひばりの歌で有名になった「塩屋埼」に立ち寄って帰ることにしました。

燈台に近づくと手前の道路は津波の影響を受けたようで現在も盛んに工事をやっていました。

燈台の登り口近くの見晴らしの良い場所に「みだれ髪」の歌詞碑と美空ひばりの碑に写真などの大きなパネルがおかれています。

崖の上には塩谷埼燈台が見え、下には海の波がと岩場が見えて絶景です。

連休中でしたので観光客も多かったです。

燈台はあの山の上です。

ここからは歩いて登らねばなりません。

入り江のところは今はだいぶ整備がされたようですが、きっとここも津波が襲ったことでしょう。

ここに来るまで海岸沿いの道路を南下してきましたが、海岸線にはこのような防潮堤が延々と続きます。

途中松林も残っていますが、車で走っていても海が見えなくなりました。

さてここから階段を上ります。

燈台まで190m 消費カロリー約30kcal だそうです。

メタボの腹をひっこめるにはちょうど良いのでしょう。でも上るのには少し勇気がいります。

燈台の受付時間が3時半までですが、この時すでに3時を回っていました。

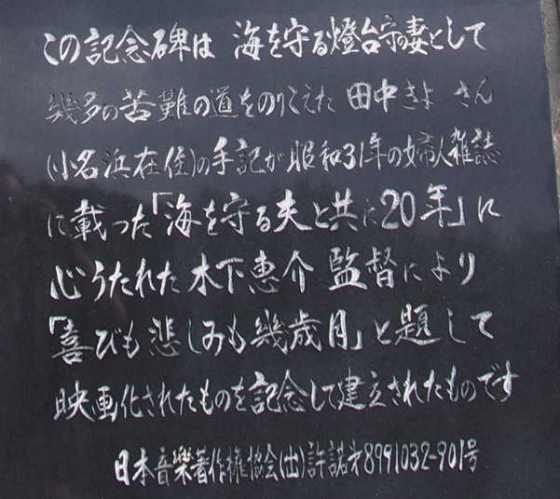

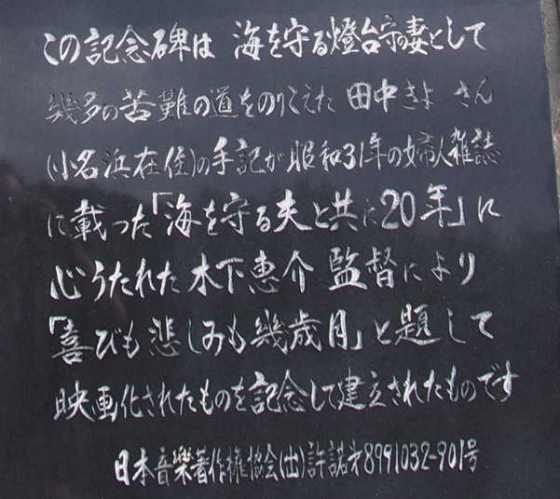

この階段の入り口にもう一つ石碑がおかれています。

これは懐かしい歌ですね。

「喜びも悲しみも幾年月」若山彰が歌っていたし、松竹の映画にもなった。

映画では観音崎燈台から転々と燈台守りとして渡り歩く姿が描かれていたが、この話しのもとになったのが、1956年にこの塩屋埼燈台長だった田中績(いさお)の妻・きよの手記が雑誌に載ったことだという。

では上に登ります。この続きは明日へ。

やはり実際に見て、その土地を感じてみると複雑な思いがしてきます。

帰りに海沿いを走って、美空ひばりの歌で有名になった「塩屋埼」に立ち寄って帰ることにしました。

燈台に近づくと手前の道路は津波の影響を受けたようで現在も盛んに工事をやっていました。

燈台の登り口近くの見晴らしの良い場所に「みだれ髪」の歌詞碑と美空ひばりの碑に写真などの大きなパネルがおかれています。

崖の上には塩谷埼燈台が見え、下には海の波がと岩場が見えて絶景です。

連休中でしたので観光客も多かったです。

燈台はあの山の上です。

ここからは歩いて登らねばなりません。

入り江のところは今はだいぶ整備がされたようですが、きっとここも津波が襲ったことでしょう。

ここに来るまで海岸沿いの道路を南下してきましたが、海岸線にはこのような防潮堤が延々と続きます。

途中松林も残っていますが、車で走っていても海が見えなくなりました。

さてここから階段を上ります。

燈台まで190m 消費カロリー約30kcal だそうです。

メタボの腹をひっこめるにはちょうど良いのでしょう。でも上るのには少し勇気がいります。

燈台の受付時間が3時半までですが、この時すでに3時を回っていました。

この階段の入り口にもう一つ石碑がおかれています。

これは懐かしい歌ですね。

「喜びも悲しみも幾年月」若山彰が歌っていたし、松竹の映画にもなった。

映画では観音崎燈台から転々と燈台守りとして渡り歩く姿が描かれていたが、この話しのもとになったのが、1956年にこの塩屋埼燈台長だった田中績(いさお)の妻・きよの手記が雑誌に載ったことだという。

では上に登ります。この続きは明日へ。

塩屋埼(2)

いわき市の塩屋埼にやってきました。

さてここから燈台まで階段と坂道を上ります。

190mほどだと書かれていましたが結構きついですね。

途中から下を眺めました。

奥の方の海沿いには堤防が続いていて、道路は現在整備中でした。

良い眺めです。

階段が100段ほどと少し坂道がところどころありました。

上に到着です。

下もよく見えます。

塩屋埼灯台です。

この燈台は有料で開館時間は午後4時までですが、3時半に受付終了です。

到着は3時10分頃だったように思います。

入場料は200円。

やはりここまで来たからには中に入らなければいけませんね。

燈台の南側もこんな感じで見下ろせます。

喜びも悲しみも幾歳月

もうはるか昔の 若山彰 が真面目に歌う姿が目に浮かぶ。

さてここから燈台まで階段と坂道を上ります。

190mほどだと書かれていましたが結構きついですね。

途中から下を眺めました。

奥の方の海沿いには堤防が続いていて、道路は現在整備中でした。

良い眺めです。

階段が100段ほどと少し坂道がところどころありました。

上に到着です。

下もよく見えます。

塩屋埼灯台です。

この燈台は有料で開館時間は午後4時までですが、3時半に受付終了です。

到着は3時10分頃だったように思います。

入場料は200円。

やはりここまで来たからには中に入らなければいけませんね。

燈台の南側もこんな感じで見下ろせます。

喜びも悲しみも幾歳月

もうはるか昔の 若山彰 が真面目に歌う姿が目に浮かぶ。