石岡の醤油産業は何故廃れたのか?(1)

今日は朝から雨で、肌寒く、暑かった夏が嘘のような気温だ。

昨日「まつり会館」などと書いてみたが、よく考えれば箱モノはあまり感心しないという気もしてきた。

しかし、祭りや歴史などをもっとキチンと説明している場所は欲しいと思っている。

水戸の歴史館や美術館はとてもうらやましい。笠間もしかりだ。

石岡の郷土資料館や風土記の丘の資料館はとても見劣りする。

これも文化に対する意識の低さがなせる仕業であろうから、何をか言わんやである。

石岡の歴史を少しかじっているが、何故醤油産業は廃れてしまったのかが不思議である。

銚子や野田はまだしも、隣りの土浦には残っているのに・・・・。

少しずつ調べてみたいと思う。

まずは、正岡子規が明治22年4月に友人と水戸まで旅行に出かけた途中石岡に泊まった時の「水戸紀行」の文を参考に載せてみよう。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

筑波へ行く道は左へ曲れと石の立ちたるを見過して筑波へは行かず草臥ながらも中貫、稻吉を經て感心にも石岡迄辿りつき萬屋に宿を定む

石岡は醤油の名處也

萬屋は石岡中の第一等の旅店也

さまて美しくはあらねどもてなしも厚き故藤代にくらぶれば數段上と覺えたり

足を伸ばしたりかゞめたりしながら枕の底へいたづら書なとす

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

明治22年には醤油の産地として認知されていたのがわかります。

石岡に鉄道が通ったのは明治28年になってからです。(水戸線は開通していた)

さてその頃の石岡はどんな様子だったのでしょうか。

大きなレンガの煙突が何本もそびえていたようです。想像がつきません。

もちろん醤油のみではなく、酒造も盛んであった。

子規の泊まった「萬屋」も今はなく、市には看板くらい立ててくれるように言っているが未だにそのままだ。

何か本当に寂しくなってくる。

現在、高浜にはこの醤油工場の煙突などが残っています。

高浜の醤油工場の跡

高浜の醤油工場の煙突跡

これらは街中に無造作に残されているだけであり、保存しなければそのうちなくなりそうだ。

高浜も駅前などにお店などがなく、このような所を見る機会も少ないので、どれだけの人が気にかけているのだろうか。

少し長くなりそうなので、続きはまた後にしよう。

昨日「まつり会館」などと書いてみたが、よく考えれば箱モノはあまり感心しないという気もしてきた。

しかし、祭りや歴史などをもっとキチンと説明している場所は欲しいと思っている。

水戸の歴史館や美術館はとてもうらやましい。笠間もしかりだ。

石岡の郷土資料館や風土記の丘の資料館はとても見劣りする。

これも文化に対する意識の低さがなせる仕業であろうから、何をか言わんやである。

石岡の歴史を少しかじっているが、何故醤油産業は廃れてしまったのかが不思議である。

銚子や野田はまだしも、隣りの土浦には残っているのに・・・・。

少しずつ調べてみたいと思う。

まずは、正岡子規が明治22年4月に友人と水戸まで旅行に出かけた途中石岡に泊まった時の「水戸紀行」の文を参考に載せてみよう。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

筑波へ行く道は左へ曲れと石の立ちたるを見過して筑波へは行かず草臥ながらも中貫、稻吉を經て感心にも石岡迄辿りつき萬屋に宿を定む

石岡は醤油の名處也

萬屋は石岡中の第一等の旅店也

さまて美しくはあらねどもてなしも厚き故藤代にくらぶれば數段上と覺えたり

足を伸ばしたりかゞめたりしながら枕の底へいたづら書なとす

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

明治22年には醤油の産地として認知されていたのがわかります。

石岡に鉄道が通ったのは明治28年になってからです。(水戸線は開通していた)

さてその頃の石岡はどんな様子だったのでしょうか。

大きなレンガの煙突が何本もそびえていたようです。想像がつきません。

もちろん醤油のみではなく、酒造も盛んであった。

子規の泊まった「萬屋」も今はなく、市には看板くらい立ててくれるように言っているが未だにそのままだ。

何か本当に寂しくなってくる。

現在、高浜にはこの醤油工場の煙突などが残っています。

高浜の醤油工場の跡

高浜の醤油工場の煙突跡

これらは街中に無造作に残されているだけであり、保存しなければそのうちなくなりそうだ。

高浜も駅前などにお店などがなく、このような所を見る機会も少ないので、どれだけの人が気にかけているのだろうか。

少し長くなりそうなので、続きはまた後にしよう。

石岡の醤油産業は何故廃れたのか?(2)

街は明日からのお祭りの準備で忙しくなっている。垂れ幕、テントの設置、祭り関連グッツも売れている。

部外者の私には関係ないが、これを楽しみにしている町内の人も多い。

さて、昨日このブログのタイトルで書き出したが、もう後悔している。

結論もなく書き始めたのは、これを詰めていくと現在の石岡の置かれている現実の姿が見えてくるように思ったからだ。

あせらずにこのテーマは他の内容を挟みながら書いていきたい。

でも本音で書くと、誰かさんの逆鱗に触れるかもしれないので、問題提起程度にしておこう。

こう書いてきて逆鱗(げきりん)という言葉が気になった。逆さのウロコに触れる?

龍に一部逆さ向きの鱗があり、これを触ると怒って食べられてしまう??

まあ、龍神山の龍は山が削られて帰るところがない。逆鱗に触れるような話もできそうにないな~。

さて、昨日の子規の話は明治22年で、まだ常磐線が開通していない時だ。

今日は明治34年に書かれた平野松次郎氏の「石岡繁昌記」の内容である。

鉄道開通後5年ほどが経ち、石岡の街が活気に満ち、生絲問屋などが増えてきていた時だ。

内容の一部をそのまま掲載しよう。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

石岡町が常陸西部の一都会として年々発達し来れるは既に前述の如とくにして往時国府と称したりし時代の現象を見るも亦遠きに非ざる可し、

而して斯くの如く前提盛運を期するに至りしは当町人士の堅忍にして能く事に耐ゆると、

風土の諸般製造業に好適すると、

水質良好にして清酒醤油の醸造芳醇なると蚕桑の業長足の進歩をなせるとにあり、

加ふるに交通の機関完備して益々斯業の発達を促かすあり、

当町の殷賑(いんしん)を来たす亦(また)宣(うべ)ならずや。

最近の調査に於ける最高税額を収納せる富源を表示すれば

醸造業に於ける酒類の石高12,102石・・・に対する税金145,310円・・・、

醤油石高11,156石に対する税金22,312円

従業者157名に対する蚕絲税金167,350円余にして・・・・・。

地祖:7,901円

所得税:2,078円

営業税:2,378円

人口:男 6,997人 女 6,718人 戸数 2,493戸

諸税を合算すれば三十万以上となる。

既に統計に於いて最大富源を有するは論する迄もなく明かなる事実なり

左れば当町は益々業務の発達すると共に富を増し人員を加へ

終には帝国東方の一大繁都たるに至るは敢いて疑はざる処なり、

而して最も有望なる醸造業及び蚕絲業は全力を尽して聲價を揚げ、

国内は勿論宇内(うだい)の市場に収利の根源を作らざる可からず。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

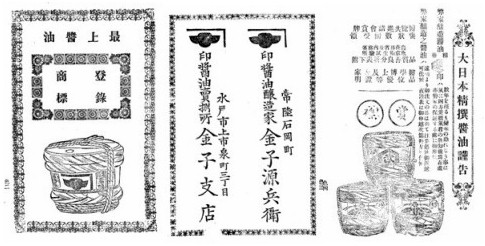

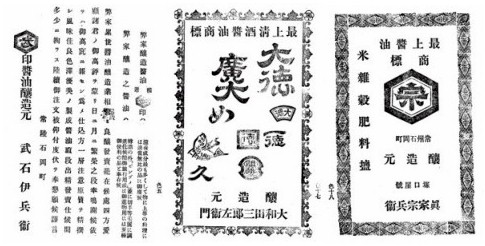

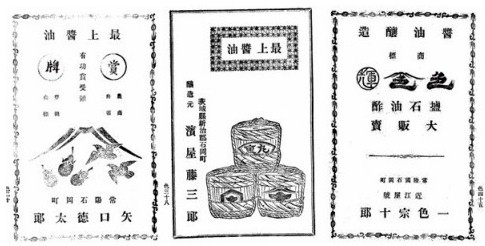

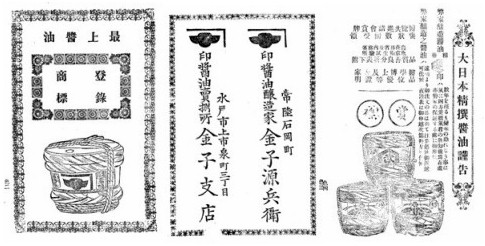

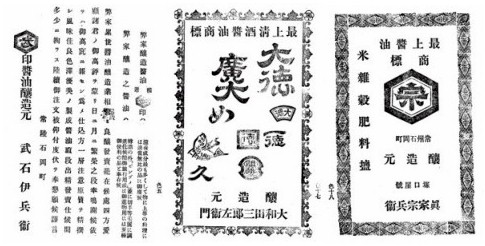

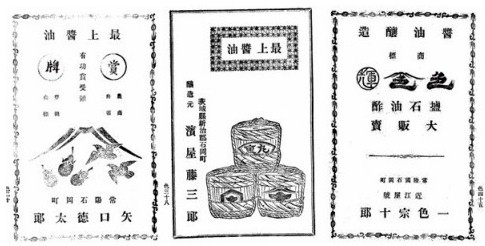

本繁昌記は本文よりも、当時の各お店の看板や広告が載せてあることであり、

当時の石岡駅の時刻表も載っている。大変興味深い。

では醤油に限って少し見てみよう。

今回はまずは当時の状況の理解のために紹介までしましたが、本文にあるように帝国東方の一だとか宇内一だとか、当時の様子が見てとれて面白い。まずはご参考まで。

部外者の私には関係ないが、これを楽しみにしている町内の人も多い。

さて、昨日このブログのタイトルで書き出したが、もう後悔している。

結論もなく書き始めたのは、これを詰めていくと現在の石岡の置かれている現実の姿が見えてくるように思ったからだ。

あせらずにこのテーマは他の内容を挟みながら書いていきたい。

でも本音で書くと、誰かさんの逆鱗に触れるかもしれないので、問題提起程度にしておこう。

こう書いてきて逆鱗(げきりん)という言葉が気になった。逆さのウロコに触れる?

龍に一部逆さ向きの鱗があり、これを触ると怒って食べられてしまう??

まあ、龍神山の龍は山が削られて帰るところがない。逆鱗に触れるような話もできそうにないな~。

さて、昨日の子規の話は明治22年で、まだ常磐線が開通していない時だ。

今日は明治34年に書かれた平野松次郎氏の「石岡繁昌記」の内容である。

鉄道開通後5年ほどが経ち、石岡の街が活気に満ち、生絲問屋などが増えてきていた時だ。

内容の一部をそのまま掲載しよう。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

石岡町が常陸西部の一都会として年々発達し来れるは既に前述の如とくにして往時国府と称したりし時代の現象を見るも亦遠きに非ざる可し、

而して斯くの如く前提盛運を期するに至りしは当町人士の堅忍にして能く事に耐ゆると、

風土の諸般製造業に好適すると、

水質良好にして清酒醤油の醸造芳醇なると蚕桑の業長足の進歩をなせるとにあり、

加ふるに交通の機関完備して益々斯業の発達を促かすあり、

当町の殷賑(いんしん)を来たす亦(また)宣(うべ)ならずや。

最近の調査に於ける最高税額を収納せる富源を表示すれば

醸造業に於ける酒類の石高12,102石・・・に対する税金145,310円・・・、

醤油石高11,156石に対する税金22,312円

従業者157名に対する蚕絲税金167,350円余にして・・・・・。

地祖:7,901円

所得税:2,078円

営業税:2,378円

人口:男 6,997人 女 6,718人 戸数 2,493戸

諸税を合算すれば三十万以上となる。

既に統計に於いて最大富源を有するは論する迄もなく明かなる事実なり

左れば当町は益々業務の発達すると共に富を増し人員を加へ

終には帝国東方の一大繁都たるに至るは敢いて疑はざる処なり、

而して最も有望なる醸造業及び蚕絲業は全力を尽して聲價を揚げ、

国内は勿論宇内(うだい)の市場に収利の根源を作らざる可からず。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

本繁昌記は本文よりも、当時の各お店の看板や広告が載せてあることであり、

当時の石岡駅の時刻表も載っている。大変興味深い。

では醤油に限って少し見てみよう。

今回はまずは当時の状況の理解のために紹介までしましたが、本文にあるように帝国東方の一だとか宇内一だとか、当時の様子が見てとれて面白い。まずはご参考まで。

石岡の醤油産業は何故廃れたのか(3)

さあ今日から石岡のお祭りが始まりました。

子供たちからお年寄りまで何かウキウキしているようです。

お祭りの衣装を着せてもらって女の子はお化粧バッチリ。

良かれ悪しかれこれも伝統なのでしょう。

祭りは3日間おこなわれ、今日は神幸祭。

これは神様が年番の地域に設置したお仮屋に神輿でやってくるのです。

どうやってくるの? その行事は私のHPに載せていますので参考に。

その間、本家「総社宮」は神様がいない?

いいえ神様は分身の術で自分をいくつにでも分けることができるのです。本当です。

実際に石岡では2日目も別な神輿に分身して移ります。お神輿が2つあるので・・・。

この神輿は、本神輿を修理した時にもう一つ作ったものです。

さて、今日のタイトルもまた昨日の続きですが、本当にこのテーマは途中で止めにしたいと思いますので適当にお付き合いください。テーマからも外れそうですので・・・・。

今日は土浦にある「柴沼醤油」さんの工場を見てきました。

工場は土浦市虫掛というところにあります。桜川の土手の脇です。

一昔前(1987年)まで筑波鉄道が走っており、この虫掛に駅がありました。

石岡の鹿島鉄道が廃止になる20年前です。私もまだ隣町に住んでいました。

廃止になる最後の日に家内が子供を連れて想い出に乗りに行きました。

時の流れなのだろうが工夫も足りないような・・・。後味の悪さが残ります。

「柴沼醤油」さんは1688年創業というから、もう320年以上になります。

テレビ「はなまるマーケット」で美味しい醤油一番に選ばれて、全国的にも知られるようになったようです。昔は「地元にも醤油があるんだ。」程度しか認識していなかったのですが・・・。

しかし、一部の料亭や料理屋さんなどでは人気もあったようです。

写真の「紫峰(しほう)」は筑波山の別名で、この写真は我が家の使いかけのものです。

我が家でも愛用しています。美味しいです。でも人間はテレビなどの宣伝に弱いですね。

創業315年を記念して隣りに公園風の展示場をオープンさせています。

展示してあるのは120年以上使われてきた杉(正目)の諸味木桶です。

この木桶は平成10年まで使われていたものだそうです。杉も竹も九州産と説明に記載されていました。

土浦の醤油は銚子、野田より少し遅れてスタートしました。

これは霞ケ浦周辺で大豆が良く栽培され、銚子や野田もこの霞ケ浦産の大豆を使っていたのです。

土浦から船で江戸に運ばれ、三大産地といわれるようになりました。

醤油のことを「むらさき」というのはこの筑波山の紫峰の別名からきているともいわれ、また「おひたじ」というのも「お常陸」からともいわれます。

これが「ひ→し」となり「御下地」となり「京言葉」にもなったのかもしれません。??

でも常陸や筑波山なら土浦よりも石岡のイメージが古代では強いようにも思います。

石岡の醤油は土浦よりも少し遅かったようです。

また江戸よりもむしろ「水戸」の方に販路を向けていたようです。

そして、土浦を凌ぐほどに生産されて行くのですが・・・。

この霞ケ浦周辺の大豆が海外産に押されて・・・。今は国産大豆が見直されているのに・・・。

では、今日はこの辺で。

子供たちからお年寄りまで何かウキウキしているようです。

お祭りの衣装を着せてもらって女の子はお化粧バッチリ。

良かれ悪しかれこれも伝統なのでしょう。

祭りは3日間おこなわれ、今日は神幸祭。

これは神様が年番の地域に設置したお仮屋に神輿でやってくるのです。

どうやってくるの? その行事は私のHPに載せていますので参考に。

その間、本家「総社宮」は神様がいない?

いいえ神様は分身の術で自分をいくつにでも分けることができるのです。本当です。

実際に石岡では2日目も別な神輿に分身して移ります。お神輿が2つあるので・・・。

この神輿は、本神輿を修理した時にもう一つ作ったものです。

さて、今日のタイトルもまた昨日の続きですが、本当にこのテーマは途中で止めにしたいと思いますので適当にお付き合いください。テーマからも外れそうですので・・・・。

今日は土浦にある「柴沼醤油」さんの工場を見てきました。

工場は土浦市虫掛というところにあります。桜川の土手の脇です。

一昔前(1987年)まで筑波鉄道が走っており、この虫掛に駅がありました。

石岡の鹿島鉄道が廃止になる20年前です。私もまだ隣町に住んでいました。

廃止になる最後の日に家内が子供を連れて想い出に乗りに行きました。

時の流れなのだろうが工夫も足りないような・・・。後味の悪さが残ります。

「柴沼醤油」さんは1688年創業というから、もう320年以上になります。

テレビ「はなまるマーケット」で美味しい醤油一番に選ばれて、全国的にも知られるようになったようです。昔は「地元にも醤油があるんだ。」程度しか認識していなかったのですが・・・。

しかし、一部の料亭や料理屋さんなどでは人気もあったようです。

写真の「紫峰(しほう)」は筑波山の別名で、この写真は我が家の使いかけのものです。

我が家でも愛用しています。美味しいです。でも人間はテレビなどの宣伝に弱いですね。

創業315年を記念して隣りに公園風の展示場をオープンさせています。

展示してあるのは120年以上使われてきた杉(正目)の諸味木桶です。

この木桶は平成10年まで使われていたものだそうです。杉も竹も九州産と説明に記載されていました。

土浦の醤油は銚子、野田より少し遅れてスタートしました。

これは霞ケ浦周辺で大豆が良く栽培され、銚子や野田もこの霞ケ浦産の大豆を使っていたのです。

土浦から船で江戸に運ばれ、三大産地といわれるようになりました。

醤油のことを「むらさき」というのはこの筑波山の紫峰の別名からきているともいわれ、また「おひたじ」というのも「お常陸」からともいわれます。

これが「ひ→し」となり「御下地」となり「京言葉」にもなったのかもしれません。??

でも常陸や筑波山なら土浦よりも石岡のイメージが古代では強いようにも思います。

石岡の醤油は土浦よりも少し遅かったようです。

また江戸よりもむしろ「水戸」の方に販路を向けていたようです。

そして、土浦を凌ぐほどに生産されて行くのですが・・・。

この霞ケ浦周辺の大豆が海外産に押されて・・・。今は国産大豆が見直されているのに・・・。

では、今日はこの辺で。

石岡の醤油産業は何故廃れたのか?(4)

今日は石岡のお祭りの大祭です。

今日も午後から各町内の山車や幌馬車が街中を練り歩き、石岡囃子の披露と共に若者がパフォーマンスのような踊りも見せてくれるのでしょう。

小さな子どもたちは幌馬車の中に乗って活躍しますので、最後はぐったり。

夜には駅前の八間道路に集合し、夜に浮かぶ明かりと山車は壮大な見世物となります。

今年の年番は「大小路町」です。

場所は駅前から郵便局の方に行ったあたりと、郵便局脇の八間道路の裏通りのあたりです。

江戸時代の書物にはこの町の名前はでてこないようですから、比較的新しいのでしょう。

常磐線が明治28年に土浦から北の駅が開通し、翌29年に東京田端まで開通しました。

石岡駅は山王川の低地に作られました。それに合わせて道路が整備されたのです。

この時の大小路の地名がおこったのではないかと推測しています。あくまで推測ですが。

さて、昨日土浦の醤油産業を少し紹介しましたが、石岡の醤油は何時ごろから造られていたのでしょうか?

これは土浦より20~50年位遅く始まったようです。

千葉の銚子や野田への大豆や小麦などの産地は霞ケ浦周辺であったといわれ、これを土浦や府中(石岡)、玉造、高浜などに集め、船で運んでいたといわれています。

そして、そのうちにこの船問屋や米穀問屋などが、自分たちでも作りたいと思い始めたのです。

高浜はまだ府中に組み込まれていませんが、享保年間に今泉新吉さんがこの地方では最初のようです。

それまでは高浜で回船問屋をやっていたといわれます。その後府中(石岡)においても多くの業者がはじめるようになりました。

しかし江戸で発行された「関東醤油屋番附」には府中の業者の名前が出てこないといいます。

当時の醤油の消費は何と言っても江戸が大部分であったにもかかわらず、府中は松平藩でもあり、その消費先は水戸が中心になっていたといいます。

しかし、水戸でも藩命により文政12年(1829)に醤油製造がはじめられました。

しかし、水戸藩も他の商品の搬入には制限を設けていたのに、醤油は特別扱いで自由に競争ができたといいます。このため、水戸の醤油は発展せず、府中(石岡)の醤油が広く使われていたといいます。

明治42年の「茨城県統計書」に掲載された郡別の醤油生産高をみてみると

新治郡: 製造所数 49 、生産高 17,458 石 (茨城県全体の20%)

(新治郡の内訳)

・土浦 製造所数 9、生産高 1,728 石

・石岡 製造所数 16、生産高 7,639 石(高浜を含む)

と圧倒的に石岡の方が多いのです。

正岡子規が石岡は醤油の名処といっているのも理解できますね。

酒造所と合わせ、何本もの煙突が立ち並んでいたようですからその光景が想像できますか?

多くはレンガ造りの塀を持っていたと思われますので、その塀だけでも残していたらなどと感慨深いものがあります。

しかし、日本の全国で大豆や小麦は、海外産のものに変わり、お米などの生産奨励でほとんどその姿を消していくのです。

さて、醤油の話はここまでにして、

もうひとつ昨日街中の祭りを見物して気がついたことがあります。

お祭りの山車はそれぞれ「菅原道真」「八幡太郎」だのの大きな人形を載せて街を練り歩きます。

その時、人形の脇に人が乗っていて、

信号などにぶつかりそうになるとハンドルを回して人形を下に押し下げます。

最初は「成程な」などと見ていたのですが、

石岡の街中は電線を地中化しています。

私も、この町に最初に来た時に何かスッキリした通りだと感じたのですが、

これは歴史の街として雰囲気を盛り上げるために、

このような人口のものを止めたと思っていました。

しかし、祭りの山車の動きを見ていて、

「もし電線があったらこの祭りは大変だろうな」と思って、ハッとしたのです。

そうなのかと・・・・。

お祭りをメインに考えられたのだと・・・。

今日も午後から各町内の山車や幌馬車が街中を練り歩き、石岡囃子の披露と共に若者がパフォーマンスのような踊りも見せてくれるのでしょう。

小さな子どもたちは幌馬車の中に乗って活躍しますので、最後はぐったり。

夜には駅前の八間道路に集合し、夜に浮かぶ明かりと山車は壮大な見世物となります。

今年の年番は「大小路町」です。

場所は駅前から郵便局の方に行ったあたりと、郵便局脇の八間道路の裏通りのあたりです。

江戸時代の書物にはこの町の名前はでてこないようですから、比較的新しいのでしょう。

常磐線が明治28年に土浦から北の駅が開通し、翌29年に東京田端まで開通しました。

石岡駅は山王川の低地に作られました。それに合わせて道路が整備されたのです。

この時の大小路の地名がおこったのではないかと推測しています。あくまで推測ですが。

さて、昨日土浦の醤油産業を少し紹介しましたが、石岡の醤油は何時ごろから造られていたのでしょうか?

これは土浦より20~50年位遅く始まったようです。

千葉の銚子や野田への大豆や小麦などの産地は霞ケ浦周辺であったといわれ、これを土浦や府中(石岡)、玉造、高浜などに集め、船で運んでいたといわれています。

そして、そのうちにこの船問屋や米穀問屋などが、自分たちでも作りたいと思い始めたのです。

高浜はまだ府中に組み込まれていませんが、享保年間に今泉新吉さんがこの地方では最初のようです。

それまでは高浜で回船問屋をやっていたといわれます。その後府中(石岡)においても多くの業者がはじめるようになりました。

しかし江戸で発行された「関東醤油屋番附」には府中の業者の名前が出てこないといいます。

当時の醤油の消費は何と言っても江戸が大部分であったにもかかわらず、府中は松平藩でもあり、その消費先は水戸が中心になっていたといいます。

しかし、水戸でも藩命により文政12年(1829)に醤油製造がはじめられました。

しかし、水戸藩も他の商品の搬入には制限を設けていたのに、醤油は特別扱いで自由に競争ができたといいます。このため、水戸の醤油は発展せず、府中(石岡)の醤油が広く使われていたといいます。

明治42年の「茨城県統計書」に掲載された郡別の醤油生産高をみてみると

新治郡: 製造所数 49 、生産高 17,458 石 (茨城県全体の20%)

(新治郡の内訳)

・土浦 製造所数 9、生産高 1,728 石

・石岡 製造所数 16、生産高 7,639 石(高浜を含む)

と圧倒的に石岡の方が多いのです。

正岡子規が石岡は醤油の名処といっているのも理解できますね。

酒造所と合わせ、何本もの煙突が立ち並んでいたようですからその光景が想像できますか?

多くはレンガ造りの塀を持っていたと思われますので、その塀だけでも残していたらなどと感慨深いものがあります。

しかし、日本の全国で大豆や小麦は、海外産のものに変わり、お米などの生産奨励でほとんどその姿を消していくのです。

さて、醤油の話はここまでにして、

もうひとつ昨日街中の祭りを見物して気がついたことがあります。

お祭りの山車はそれぞれ「菅原道真」「八幡太郎」だのの大きな人形を載せて街を練り歩きます。

その時、人形の脇に人が乗っていて、

信号などにぶつかりそうになるとハンドルを回して人形を下に押し下げます。

最初は「成程な」などと見ていたのですが、

石岡の街中は電線を地中化しています。

私も、この町に最初に来た時に何かスッキリした通りだと感じたのですが、

これは歴史の街として雰囲気を盛り上げるために、

このような人口のものを止めたと思っていました。

しかし、祭りの山車の動きを見ていて、

「もし電線があったらこの祭りは大変だろうな」と思って、ハッとしたのです。

そうなのかと・・・・。

お祭りをメインに考えられたのだと・・・。

石岡の醤油産業は何故廃れたのか?(5)

今日はお祭りの最終日です。

還幸祭という行事で、お仮屋に設置された御神体が総社宮に還る日です。

午後2時お仮屋を出発して街中を練り歩き4時過ぎ頃に総社宮に到着です。

ただし、おまつりを見に来られた多くの観光客にはこの神事は人だかりで「何か面白そうなことをやっている」程度の思いで見ておられるのではないでしょうか?

私も一昔前まで、壮大な山車と人の熱気を見にやってきた一人です。

神事と祭りが一体でなければ意味がありません。

どちらか一方だけでは成り立たないのです。

山車で演じられるお囃子も伝統を受け継いでいるはずなのに、

その意味もあいまいのままです。

石岡は「古き良きもの」が多くあるために、

却って今の置かれている立場を理解できないまま、

新しいことにもチャレンジ出来ないでいるように思われてなりません。

もう一度「石岡のおまつり」の原点に帰って再構築しようと立ちあがるべきではないかと考えます。

基本を曖昧にしておくと、他所の方から聞かれてもその回答に窮してしまうばかりです。

これは、今回のテーマに挙げた「石岡の醤油産業は何故廃れたのか?」にも共通するようです。

醤油の産地として銚子と野田を挙げましたが、これは「ヤマサ」と「キッコーマン」です。

始まった時代は土浦などよりも30~40年ほど早かったといいますが、いずれも江戸初期です。

ヤマサではは紀州から醤油製法が伝わり江戸を消費地として水運の便にも助けられ、発展をとげたといわれます。

江戸・明治時代は主原料の大豆、小麦は国産でした。

しかし、このほとんどを海外からの輸入に頼るようになります。

現在は一部で国産も使われていますが、90%以上は海外産です。

有機丸大豆などと書かれているものでもほとんどは輸入品です。遺伝子組み換えなしもそうです。

そのため、霞ケ浦周辺の農家は大豆などの生産を止めざるを得なくなります。

この際に、石岡の醤油産業業者はどうしたのでしょうか?

この流れに乗れずに、徐々に衰退の一途をたどってしまったと思われます。

その頃、石岡は米穀商・肥料商や生絲産業がブームを迎えます。

茨城県では古河に次ぐ製糸業の盛んな地域となるのです。

この製糸業は機械化が必要で多くの工女などを雇い入れて産業が進みました。

しかし、これもブームが去ると海外などの競争に負けていきます。

これはこの都市に限った事ではありません。

機械産業も発達するチャンスでもあったのに・・・。

しかし、これをはねのけ新しいものにチャレンジしていくバイタリティが感じられません。

もちろん、これは「自分がここに参加していないから呑気なことを言っていられる」とお叱りを受けるでしょう。

しかし、この清酒、醤油、生絲などの産業で力を得た人たちの多くが、この地方の名士となり銀行・商工会・議員などになっています。

さて、現在石岡とはどのエリアを意味する言葉でしょうか?

石岡市街地活性化プランが国の承認を得られてスタートしました。

しかし、石岡市に住んでいる何人の方がこのことを御存じなのでしょうか?

お祭りの旧町名に名を連ねているエリアが石岡なのです。その近辺は?

今八郷地区が石岡市に組み込まれました。

多くの里山の残るエリアです。その発展を願って止みません。

石岡市中心市街地活性化計画についてはこちらを参照してください。

その計画を見てとても残念な気持ちでいっぱいです。

市街地エリアの通行人の推移が年々減り、計画ではこのまま減り続けるのを止めて、ほんの少しの上向きを目指すというものです。

八間通りの空き商店を利用して「産直野菜販売」「高校生のスイーツの店」などのオープンを計画しています。

「産直野菜の店」は、市内に扱う店が少なく、市街地の人が不便だといっているから・・・。

という理由のようです。

積極的に周辺住民を呼び寄せるとか、外国人を含め多くの観光客に来ていただくという発想がありません。

もう止めようよ。内向きな発想は。

大きな補助金はどこに使われ、消えていくのでしょうか?

昨日、B-1グルメの大会が開かれました。会場に集まった人数は40万人です。

石岡のお祭りの3日間の見物客の数とほぼ一緒です。(本当は?)

ここで甲府の「鳥もつ煮」に決まりました。

甲府市の職員が必死で名物を探して2年半かけて挑戦したとのこと。

一度、石岡の観光行政を見直してみませんか?

お祭りに来られた方は屋台の焼きそばなどを食べる方ばかりではないでしょう。

お昼は近くの食堂などを探しています。

しかし、一度市の職員の方もご自身が遠くからこの地に電車に乗ってやってきてくれた人と同じ思いで、食事処を探してみてください。

どこに行きますか?わからないのです。地元の人には他人の気持ちがわからない?

何が自慢できるものなのですか?歴史などだけでは発展できません。

他の街よりも簡単に地域おこしができるように思います。その気になれば・・・・・。

先日「常陸風土記の丘」に行ってきました。

休日でもなく、来園者は少ないのですが、それでも何人かの観光客の方が見えていました。

団体バスや車で来られた方なら良いのですが、帰りのバスがないのです。

柿岡街道のバス停まで、暑い中を黙々と歩いておられました。

パンフレットでは10分と書いてありますが、結構お年寄りには厳しいですよ。

何か工夫がありませんか?

シルバーのボランティアなどで、最寄りのバス停までお送りしたりお迎えしたり出来ないのでしょうか。

他の観光地にも参考になるところがいくつもあるでしょう。

石岡は、他所のまねはするけどうまくいかないとすぐ他人のせいにしてしまうように思います。

石岡市のHPは最近きれいになりました。きれいといっても昔はひどかったのですこしまともになった程度だと思いますが、商工会議所、風土記の丘などのHPは失礼ながら見るに堪えません。

観光行政を市のうたい文句にするならば、市のHPも英文などはこれでは困ります。

いつまでも、申し訳程度に載せているのです。外人の気持ちで見てみてください。

とても恥ずかしく思っています。

今回のテーマは段々と掘り下げていくとつい愚痴っぽくなってきそうなのでとりあえず終了です。

また気が向いたら書いていきますね。

あっ。そうそう一つ書き忘れてました。土浦の醤油「紫峰」の原材料をみると

名称:しょうゆ加工調味料

原材料:しょうゆ、かつお節、水飴、みりん・・・(原材料の一部に大豆、小麦を含む)

となっています。すなわち「こいくち醤油」などとは違ったものです。

味にこだわったもの別物ですね。これが生き残りの秘訣かも?

還幸祭という行事で、お仮屋に設置された御神体が総社宮に還る日です。

午後2時お仮屋を出発して街中を練り歩き4時過ぎ頃に総社宮に到着です。

ただし、おまつりを見に来られた多くの観光客にはこの神事は人だかりで「何か面白そうなことをやっている」程度の思いで見ておられるのではないでしょうか?

私も一昔前まで、壮大な山車と人の熱気を見にやってきた一人です。

神事と祭りが一体でなければ意味がありません。

どちらか一方だけでは成り立たないのです。

山車で演じられるお囃子も伝統を受け継いでいるはずなのに、

その意味もあいまいのままです。

石岡は「古き良きもの」が多くあるために、

却って今の置かれている立場を理解できないまま、

新しいことにもチャレンジ出来ないでいるように思われてなりません。

もう一度「石岡のおまつり」の原点に帰って再構築しようと立ちあがるべきではないかと考えます。

基本を曖昧にしておくと、他所の方から聞かれてもその回答に窮してしまうばかりです。

これは、今回のテーマに挙げた「石岡の醤油産業は何故廃れたのか?」にも共通するようです。

醤油の産地として銚子と野田を挙げましたが、これは「ヤマサ」と「キッコーマン」です。

始まった時代は土浦などよりも30~40年ほど早かったといいますが、いずれも江戸初期です。

ヤマサではは紀州から醤油製法が伝わり江戸を消費地として水運の便にも助けられ、発展をとげたといわれます。

江戸・明治時代は主原料の大豆、小麦は国産でした。

しかし、このほとんどを海外からの輸入に頼るようになります。

現在は一部で国産も使われていますが、90%以上は海外産です。

有機丸大豆などと書かれているものでもほとんどは輸入品です。遺伝子組み換えなしもそうです。

そのため、霞ケ浦周辺の農家は大豆などの生産を止めざるを得なくなります。

この際に、石岡の醤油産業業者はどうしたのでしょうか?

この流れに乗れずに、徐々に衰退の一途をたどってしまったと思われます。

その頃、石岡は米穀商・肥料商や生絲産業がブームを迎えます。

茨城県では古河に次ぐ製糸業の盛んな地域となるのです。

この製糸業は機械化が必要で多くの工女などを雇い入れて産業が進みました。

しかし、これもブームが去ると海外などの競争に負けていきます。

これはこの都市に限った事ではありません。

機械産業も発達するチャンスでもあったのに・・・。

しかし、これをはねのけ新しいものにチャレンジしていくバイタリティが感じられません。

もちろん、これは「自分がここに参加していないから呑気なことを言っていられる」とお叱りを受けるでしょう。

しかし、この清酒、醤油、生絲などの産業で力を得た人たちの多くが、この地方の名士となり銀行・商工会・議員などになっています。

さて、現在石岡とはどのエリアを意味する言葉でしょうか?

石岡市街地活性化プランが国の承認を得られてスタートしました。

しかし、石岡市に住んでいる何人の方がこのことを御存じなのでしょうか?

お祭りの旧町名に名を連ねているエリアが石岡なのです。その近辺は?

今八郷地区が石岡市に組み込まれました。

多くの里山の残るエリアです。その発展を願って止みません。

石岡市中心市街地活性化計画についてはこちらを参照してください。

その計画を見てとても残念な気持ちでいっぱいです。

市街地エリアの通行人の推移が年々減り、計画ではこのまま減り続けるのを止めて、ほんの少しの上向きを目指すというものです。

八間通りの空き商店を利用して「産直野菜販売」「高校生のスイーツの店」などのオープンを計画しています。

「産直野菜の店」は、市内に扱う店が少なく、市街地の人が不便だといっているから・・・。

という理由のようです。

積極的に周辺住民を呼び寄せるとか、外国人を含め多くの観光客に来ていただくという発想がありません。

もう止めようよ。内向きな発想は。

大きな補助金はどこに使われ、消えていくのでしょうか?

昨日、B-1グルメの大会が開かれました。会場に集まった人数は40万人です。

石岡のお祭りの3日間の見物客の数とほぼ一緒です。(本当は?)

ここで甲府の「鳥もつ煮」に決まりました。

甲府市の職員が必死で名物を探して2年半かけて挑戦したとのこと。

一度、石岡の観光行政を見直してみませんか?

お祭りに来られた方は屋台の焼きそばなどを食べる方ばかりではないでしょう。

お昼は近くの食堂などを探しています。

しかし、一度市の職員の方もご自身が遠くからこの地に電車に乗ってやってきてくれた人と同じ思いで、食事処を探してみてください。

どこに行きますか?わからないのです。地元の人には他人の気持ちがわからない?

何が自慢できるものなのですか?歴史などだけでは発展できません。

他の街よりも簡単に地域おこしができるように思います。その気になれば・・・・・。

先日「常陸風土記の丘」に行ってきました。

休日でもなく、来園者は少ないのですが、それでも何人かの観光客の方が見えていました。

団体バスや車で来られた方なら良いのですが、帰りのバスがないのです。

柿岡街道のバス停まで、暑い中を黙々と歩いておられました。

パンフレットでは10分と書いてありますが、結構お年寄りには厳しいですよ。

何か工夫がありませんか?

シルバーのボランティアなどで、最寄りのバス停までお送りしたりお迎えしたり出来ないのでしょうか。

他の観光地にも参考になるところがいくつもあるでしょう。

石岡は、他所のまねはするけどうまくいかないとすぐ他人のせいにしてしまうように思います。

石岡市のHPは最近きれいになりました。きれいといっても昔はひどかったのですこしまともになった程度だと思いますが、商工会議所、風土記の丘などのHPは失礼ながら見るに堪えません。

観光行政を市のうたい文句にするならば、市のHPも英文などはこれでは困ります。

いつまでも、申し訳程度に載せているのです。外人の気持ちで見てみてください。

とても恥ずかしく思っています。

今回のテーマは段々と掘り下げていくとつい愚痴っぽくなってきそうなのでとりあえず終了です。

また気が向いたら書いていきますね。

あっ。そうそう一つ書き忘れてました。土浦の醤油「紫峰」の原材料をみると

名称:しょうゆ加工調味料

原材料:しょうゆ、かつお節、水飴、みりん・・・(原材料の一部に大豆、小麦を含む)

となっています。すなわち「こいくち醤油」などとは違ったものです。

味にこだわったもの別物ですね。これが生き残りの秘訣かも?

特産品

今日は一日中シトシトとした雨が降っていた。

9月は例年でも秋雨が降るので珍しくもないが、今年は何か久しぶりの感じがする。

気温も大分下がって冷たい雨となった。

明日もまた雨だという。

さて、先日東京に行って思ったことだが、都会は人が多く、野菜や果物、ケーキなどどれも高い。

高くても評判の店は行列ができ、若い女性などが次々と買っていく。

良いものやめずらしいものなら購買力は落ちない。

これは、この田舎にいると考えられないことだ。

いくら良いものでも高くては買わない。良さを理解できない。

有機の野菜などを一生懸命作っている農家がある。

しかし販売のルートが作れない。地元では価値があっても理解されない。

本当にアンマッチである。ここに風穴を開けなければ地域おこしなどできない。

石岡の商工会などのHPを見るとこれでは本当にだめだ。

よそから募集して町おこしのプロを採用されたようだ。

そのせいか少しHPも変わってきた。

「商工会議所のひみつ」などというコーナができていた。お手並み拝見だ。

今テレビで全国の特産品を掘り起こす「特産品ハンター」を紹介していた。

こちらの梨や栗は日本一だと思うがよく知られていない。

誰か一緒にルートを探して売ってくれる人はいないだろうか?

となり町だが四万騎農園というところがあるが、ここの梨は銀座千疋屋さんなどで販売されているという。

梨ジャムなども良い品だ。都会で売れるに違いない。

栗は日本一の生産量を誇る。テレビでもやっていたがチーズケーキなどには向いているだろう。

また梨や桃などもCAS冷凍で保存して時季を外れても生産できる。

本当にネット販売などを一緒にやりたい人はいませんか~。

9月は例年でも秋雨が降るので珍しくもないが、今年は何か久しぶりの感じがする。

気温も大分下がって冷たい雨となった。

明日もまた雨だという。

さて、先日東京に行って思ったことだが、都会は人が多く、野菜や果物、ケーキなどどれも高い。

高くても評判の店は行列ができ、若い女性などが次々と買っていく。

良いものやめずらしいものなら購買力は落ちない。

これは、この田舎にいると考えられないことだ。

いくら良いものでも高くては買わない。良さを理解できない。

有機の野菜などを一生懸命作っている農家がある。

しかし販売のルートが作れない。地元では価値があっても理解されない。

本当にアンマッチである。ここに風穴を開けなければ地域おこしなどできない。

石岡の商工会などのHPを見るとこれでは本当にだめだ。

よそから募集して町おこしのプロを採用されたようだ。

そのせいか少しHPも変わってきた。

「商工会議所のひみつ」などというコーナができていた。お手並み拝見だ。

今テレビで全国の特産品を掘り起こす「特産品ハンター」を紹介していた。

こちらの梨や栗は日本一だと思うがよく知られていない。

誰か一緒にルートを探して売ってくれる人はいないだろうか?

となり町だが四万騎農園というところがあるが、ここの梨は銀座千疋屋さんなどで販売されているという。

梨ジャムなども良い品だ。都会で売れるに違いない。

栗は日本一の生産量を誇る。テレビでもやっていたがチーズケーキなどには向いているだろう。

また梨や桃などもCAS冷凍で保存して時季を外れても生産できる。

本当にネット販売などを一緒にやりたい人はいませんか~。

石岡の醤油産業は何故廃れたのか?(6)

約1か月前まで、この石岡の醤油産業について5回にわたり書いてきました。

今日はまだ書いていないことを少し追加しておきたいと思います。

先日「石岡市史 下巻」を見ていたら、この醤油産業について気になる記述を見つけましたので転載したいと思います。

----------------------------------------------

このように明治末には、醸造高、人気ともに県内最大の醸造地に発展した「石岡の醤油」も、その後は銚子、野田の発展にとり残されて、現在では醤油醸造業を営むものすらなくなっている。これは、醤油醸造業が第一次世界大戦前後から低廉な満州産輸入大豆を原料にし、従来の地場産業的性格を急激に薄めていったにもかかわらず、石岡の醤油醸造業が地理的条件などで適応できず、また大量生産に即応するように資本投下をおこなわないで小規模資本のまま推移していったことに原因があるとされている。

しかし、このような外的な経済条件に対応すべき醤油醸造家自身の経営姿勢にも問題がなかったわけではない。例えば、石岡の醤油が最も盛んであった明治末期に、当時の「いはらき」新聞の記者は次のように指摘している。「野田醤油の原料は我が山根小麦、北条大豆を主としている。然るに石岡醤油が其同一の原料を以てして、尚ほ野田、銚子の醤油の声名に及ばざるものは甚だ惜むべき事で、其品質の点に於ては決して優劣のあるものとも覚えず、又あるべき筈がないと信ずるのであるが、要するに野田、銚子が広告術に巧みなるに反し、石岡がヂッとして顧客を待つといふ傾むきがあるのが其一原因をなして居ろうと思ふ。」

また銚子の大手醤油醸造家浜口儀兵衛商店が大正12年に茨城県の醤油醸造について調査した・・・・・「概括的感想」として次のように述べられている。

「此の方面の醸造家は新進気鋭の気風に乏しく品質の改善、販路の拡張等に意を用ゆる者少なく其産額も年々幾分の増加を見つつあるも夫れは従来の販路に於ける人口増加に供ふに過ぎざる有様にて前途は兎も角現状は左迄逼迫したる訳にもあらず、年々縦令少許たりとも売行増加しつつあれば今直ちに多大の費用及労力を投じてまでも改善を為すに及ばずと思惟し居るものの如く、・・・・・・」

---------------------------------------------------

このように記しています。少しそのまま載せると少し問題もあり、内容を一部割愛しました。

銚子の浜口儀兵衛商店は今のヤマサ醤油の前身で、江戸時代に紀州からやってきて醤油製法を伝え、広めていったといわれています。

その第10代義兵衛は明治26年から昭和18年にかけ社長を務め、その後も会長となって醸造業の発展に努めた人物です。

ロンドンで発酵学を学ぶなど醸造の研究にも熱心で、第一次大戦後の好況を機に、社屋を移転・新築して施設の近代化を図ったといわれています。

「石岡市史」は市が発行したものですが、めずらしく意見が述べられており、この章の編者には敬意を払いたいと思います。

ここに書かれているように、醤油業が廃れた背景に、この地方の身内主義、外部に販路を求めていかない気風があるのが読み取れます。

綿々と続く平氏一族の血が引き継がれているのでしょうか。ゾーットしますね。

これは今の石岡にも言えることだと思います。まったく同じ状況を感じます。

狭いエリアの中の人達をどのようにするか。自分たちさえよければ良い。

補助金で仕事をもらい、細々と先祖から受け継いだ土地を守っていけばいいんだと。

外部から来られる人を、皆お客さんとして、迎えなければこの町の発展はないと思います。

石岡はとても外国人が少ない街です。英語の看板も申し訳程度小さく表示されているだけです。

少しずつでもよいので、若い人たちは外に出て、見聞を広め我が町を見直してみてください。

何が足りないのかが見えてくるはずです。

もちろん商業・産業の積極的な誘致も必要です。誘致のための予算もわずかに採られています。

しかし、柏原工業団地も空地となり草の生えたところも多くなっています。

私がこのテーマでブログを書いているのを読んでくださった方から、「昔、石岡の醤油醸造会社の方に野田の醤油醸造家から、一緒にやりませんかと話が来たそうですが、その時石岡の醸造家は鼻息が荒く、どこの馬の骨かもわからない者など相手にできないと断ったそうです。」と教えてくださいました。

本当にそうなのでしょうね。本当にやりきれない思いがしてきてしまいます。

20年~30年後にこの町をどのような方向に向けていくのでしょうか。

市税の使われ方などを調べていくと愚痴ばかり出そうなので「見てみないふり」をしています。

お金など掛けないで宣伝力を養うことを勉強しましょう。

きっと同じように思っている人も多くいると思います。

あっ。それから石岡に一件、今でも醤油を造っているところがあります。

泉町(正式には府中3-1-8)の「石塚醤油醸造味野蔵(あじのくら)」さんです。

全てなくなったわけではないので念のため。これからも頑張ってほしいものですね。

今日はまだ書いていないことを少し追加しておきたいと思います。

先日「石岡市史 下巻」を見ていたら、この醤油産業について気になる記述を見つけましたので転載したいと思います。

----------------------------------------------

このように明治末には、醸造高、人気ともに県内最大の醸造地に発展した「石岡の醤油」も、その後は銚子、野田の発展にとり残されて、現在では醤油醸造業を営むものすらなくなっている。これは、醤油醸造業が第一次世界大戦前後から低廉な満州産輸入大豆を原料にし、従来の地場産業的性格を急激に薄めていったにもかかわらず、石岡の醤油醸造業が地理的条件などで適応できず、また大量生産に即応するように資本投下をおこなわないで小規模資本のまま推移していったことに原因があるとされている。

しかし、このような外的な経済条件に対応すべき醤油醸造家自身の経営姿勢にも問題がなかったわけではない。例えば、石岡の醤油が最も盛んであった明治末期に、当時の「いはらき」新聞の記者は次のように指摘している。「野田醤油の原料は我が山根小麦、北条大豆を主としている。然るに石岡醤油が其同一の原料を以てして、尚ほ野田、銚子の醤油の声名に及ばざるものは甚だ惜むべき事で、其品質の点に於ては決して優劣のあるものとも覚えず、又あるべき筈がないと信ずるのであるが、要するに野田、銚子が広告術に巧みなるに反し、石岡がヂッとして顧客を待つといふ傾むきがあるのが其一原因をなして居ろうと思ふ。」

また銚子の大手醤油醸造家浜口儀兵衛商店が大正12年に茨城県の醤油醸造について調査した・・・・・「概括的感想」として次のように述べられている。

「此の方面の醸造家は新進気鋭の気風に乏しく品質の改善、販路の拡張等に意を用ゆる者少なく其産額も年々幾分の増加を見つつあるも夫れは従来の販路に於ける人口増加に供ふに過ぎざる有様にて前途は兎も角現状は左迄逼迫したる訳にもあらず、年々縦令少許たりとも売行増加しつつあれば今直ちに多大の費用及労力を投じてまでも改善を為すに及ばずと思惟し居るものの如く、・・・・・・」

---------------------------------------------------

このように記しています。少しそのまま載せると少し問題もあり、内容を一部割愛しました。

銚子の浜口儀兵衛商店は今のヤマサ醤油の前身で、江戸時代に紀州からやってきて醤油製法を伝え、広めていったといわれています。

その第10代義兵衛は明治26年から昭和18年にかけ社長を務め、その後も会長となって醸造業の発展に努めた人物です。

ロンドンで発酵学を学ぶなど醸造の研究にも熱心で、第一次大戦後の好況を機に、社屋を移転・新築して施設の近代化を図ったといわれています。

「石岡市史」は市が発行したものですが、めずらしく意見が述べられており、この章の編者には敬意を払いたいと思います。

ここに書かれているように、醤油業が廃れた背景に、この地方の身内主義、外部に販路を求めていかない気風があるのが読み取れます。

綿々と続く平氏一族の血が引き継がれているのでしょうか。ゾーットしますね。

これは今の石岡にも言えることだと思います。まったく同じ状況を感じます。

狭いエリアの中の人達をどのようにするか。自分たちさえよければ良い。

補助金で仕事をもらい、細々と先祖から受け継いだ土地を守っていけばいいんだと。

外部から来られる人を、皆お客さんとして、迎えなければこの町の発展はないと思います。

石岡はとても外国人が少ない街です。英語の看板も申し訳程度小さく表示されているだけです。

少しずつでもよいので、若い人たちは外に出て、見聞を広め我が町を見直してみてください。

何が足りないのかが見えてくるはずです。

もちろん商業・産業の積極的な誘致も必要です。誘致のための予算もわずかに採られています。

しかし、柏原工業団地も空地となり草の生えたところも多くなっています。

私がこのテーマでブログを書いているのを読んでくださった方から、「昔、石岡の醤油醸造会社の方に野田の醤油醸造家から、一緒にやりませんかと話が来たそうですが、その時石岡の醸造家は鼻息が荒く、どこの馬の骨かもわからない者など相手にできないと断ったそうです。」と教えてくださいました。

本当にそうなのでしょうね。本当にやりきれない思いがしてきてしまいます。

20年~30年後にこの町をどのような方向に向けていくのでしょうか。

市税の使われ方などを調べていくと愚痴ばかり出そうなので「見てみないふり」をしています。

お金など掛けないで宣伝力を養うことを勉強しましょう。

きっと同じように思っている人も多くいると思います。

あっ。それから石岡に一件、今でも醤油を造っているところがあります。

泉町(正式には府中3-1-8)の「石塚醤油醸造味野蔵(あじのくら)」さんです。

全てなくなったわけではないので念のため。これからも頑張ってほしいものですね。

イベント広場の変遷(1)

私の家の近くですが、石岡市のイベント広場という空き地があります。

すぐ前が市立図書館で、石岡のおまつりには無料駐車場として沢山の車がやってきました。

また、商工祭やバザーなど各種イベントを行っています。

私は何故このような大きな空地(2万7千m2)が存在するのかわかりませんでした。

私の記憶では、一時郵便局が建て替え工事中に仮の庁舎が建てられていたことくらいしかありません。

最近、この場所に市が図書館の新設を含めた複合文化施設の建設を計画していることを知りました。

市町村合併の時の合併特別債を活用しての計画となっていましたが、予算の関係でなかなかできないようです。

まずはトンネル、スマートインターチェンジ、道路建設(5路線)などにまず使われているようです。

この施設の建設予算は20億円。

このうち特例債で18億8千万円を見込んでおり、市の財政も税収減で火の車。

特例債の期限は2015年まで。はたしてどうなるのか・・・・。

市議会の答弁書などをみると、図書館の新築と駐車場の整備だけで予算の80~90%位はかかる計算で、とても文化ホール、美術館、博物館などはできないと試算しているようですので、これもまた絵に描いた餅で終わるのかもしれませんね。地元の高校生などの要望には「国分寺の七重塔の復元を」などということも出ていたと思います。

建設するなら、他所から人を引き寄せられるものを造るべきでしょう。

さて、このイベント広場の空地の前進を御存知でしたか?

地元の方は「ああ昔、神栄という製糸会社の工場があったところでしょ」という。

そこで、少し欲を出して少し調べてみることにしました。

詳しくはまだ分かりませんがここにも石岡や日本の近代化の縮図があるようです。

石岡は昔醸造の町といわれてきました。そして製糸業も盛んであったともいわれています。

しかし、製糸業は近代まで続いていたためか、石岡の歴史書などにはほんの少ししか書かれていません。

でも地元の年配者にお話を伺うと、皆さん口をそろえて「昔この辺りは絹街道といわれそれは活気があって大変賑やかだった」といわれます。いったいどこへ消えてしまったのでしょうか?

ところで、石岡出身の洋画家「熊岡美彦」という画家を御存知でしょうか?

郷里の誇れる芸術家といえます。

大正から昭和初期に日本の洋画界をリードし多くの後進を指導してきた美術界の貢献者です。

この美彦(よしひこ)氏は熊岡製糸(石岡では当時石岡製糸と並び大きかった)の次男として生まれ、石岡小学校から土浦中学校(現土浦一高)から東京美術学校(現東京芸大)へ進みます。

この画家の話はまたの機会にして、今回はこの熊岡製糸の工場がこのイベント広場の場所にあったのです。

しかし、明治後期から大正になる頃は製糸業は日本の近代化への国策もありどんどん大型化していきます。

石岡にも大規模な製糸産業が進出してきます。

そして、明治末頃に生糸が大暴落し、この石岡製糸も熊岡製糸も操業を中止していきました。

少し長くなりましたので続きは明日書きます。

すぐ前が市立図書館で、石岡のおまつりには無料駐車場として沢山の車がやってきました。

また、商工祭やバザーなど各種イベントを行っています。

私は何故このような大きな空地(2万7千m2)が存在するのかわかりませんでした。

私の記憶では、一時郵便局が建て替え工事中に仮の庁舎が建てられていたことくらいしかありません。

最近、この場所に市が図書館の新設を含めた複合文化施設の建設を計画していることを知りました。

市町村合併の時の合併特別債を活用しての計画となっていましたが、予算の関係でなかなかできないようです。

まずはトンネル、スマートインターチェンジ、道路建設(5路線)などにまず使われているようです。

この施設の建設予算は20億円。

このうち特例債で18億8千万円を見込んでおり、市の財政も税収減で火の車。

特例債の期限は2015年まで。はたしてどうなるのか・・・・。

市議会の答弁書などをみると、図書館の新築と駐車場の整備だけで予算の80~90%位はかかる計算で、とても文化ホール、美術館、博物館などはできないと試算しているようですので、これもまた絵に描いた餅で終わるのかもしれませんね。地元の高校生などの要望には「国分寺の七重塔の復元を」などということも出ていたと思います。

建設するなら、他所から人を引き寄せられるものを造るべきでしょう。

さて、このイベント広場の空地の前進を御存知でしたか?

地元の方は「ああ昔、神栄という製糸会社の工場があったところでしょ」という。

そこで、少し欲を出して少し調べてみることにしました。

詳しくはまだ分かりませんがここにも石岡や日本の近代化の縮図があるようです。

石岡は昔醸造の町といわれてきました。そして製糸業も盛んであったともいわれています。

しかし、製糸業は近代まで続いていたためか、石岡の歴史書などにはほんの少ししか書かれていません。

でも地元の年配者にお話を伺うと、皆さん口をそろえて「昔この辺りは絹街道といわれそれは活気があって大変賑やかだった」といわれます。いったいどこへ消えてしまったのでしょうか?

ところで、石岡出身の洋画家「熊岡美彦」という画家を御存知でしょうか?

郷里の誇れる芸術家といえます。

大正から昭和初期に日本の洋画界をリードし多くの後進を指導してきた美術界の貢献者です。

この美彦(よしひこ)氏は熊岡製糸(石岡では当時石岡製糸と並び大きかった)の次男として生まれ、石岡小学校から土浦中学校(現土浦一高)から東京美術学校(現東京芸大)へ進みます。

この画家の話はまたの機会にして、今回はこの熊岡製糸の工場がこのイベント広場の場所にあったのです。

しかし、明治後期から大正になる頃は製糸業は日本の近代化への国策もありどんどん大型化していきます。

石岡にも大規模な製糸産業が進出してきます。

そして、明治末頃に生糸が大暴落し、この石岡製糸も熊岡製糸も操業を中止していきました。

少し長くなりましたので続きは明日書きます。

イベント広場の変遷(2)

さて、昨日は熊岡製糸と石岡製糸が操業を中止したところまで書きました。

この石岡製糸や熊岡製糸は共に蒸気機関などを使った器械製糸会社で、石岡製糸では女工員150人、熊岡製糸では女工員200人位までになったようです。

また興味深いことは石岡製糸の社長は志筑の家老横手家に生まれ、廃藩置県後、養蚕農家をはじめています。

石岡の歴史にはあまり名前が出てきませんが、隣りの志筑の殿様は本堂家で、秋田からやってきますが、江戸にいてこちらは横手家老が一手に引き受けていたようです。

幕末に活躍した伊藤甲子太郎・鈴木三木三郎兄弟も志筑の出身です。

隣り同士ですから歴史ももう少し一緒に語り合わないと分からなくなってしまいます。

さて、石岡の製糸会社が傾いたところへ、もっと大手の製糸工場が進出してきます。

それが大正六年の長野県岡谷の大製糸家小口組で、熊岡製糸の工場の後は、この小口組の石岡工場となります。

石岡からみれば、外部資本に乗っ取られたようなものですね。

当時、長野県岡谷市は群馬県富岡市などと並んで日本の製糸産業をリードしてきました。

今も昔の建物などを文化財に登録し世界遺産申請などをしているようです。

石岡にもこの小口組の大きな繭かごの積まれた写真が残っています。

生絲で絹を生産し、ほとんどは横浜から海外向けとなり日本の発展に貢献していきました。

しかし、昭和2年に金融恐慌が起こり、昭和4年に石岡中町を中心とした大火災が発生し、同じ年の10月に政界大恐慌がおこります。

多くの産業が倒産に追い込まれ、銀行も倒産していきました。

この頃のことはわかりませんが、多くの製糸所も自然と淘汰されたものと思います。

さて小口組石岡工場はその後も操業を続けますが次第に経営は悪くなっていったようです。

そこにやってきたのが神戸で生糸の販売会社から製糸業に着手した「神栄」です。

神栄は昭和2年の金融恐慌で経営困難となった京都の綾部製糸をそっくり引き継いでその後の世界恐慌などの波で破綻に追い込まれて行った全国の製糸会社を傘下に収め拡張していったのです。

なぜ拡張できたのかは、また別途に譲るとして、小口組の石岡製糸所が神栄に変わったいきさつは、神栄八十年史によると、大蔵大臣だった井上準之助の勧めによるといわれているようです。(井上準之助はその後昭和七年に銃弾に倒れます)

他の製糸会社が神栄の傘下となる中、ここの石岡製糸所は神栄の直営の工場となったのです。

さて、この続きはまた明日にします。

この石岡製糸や熊岡製糸は共に蒸気機関などを使った器械製糸会社で、石岡製糸では女工員150人、熊岡製糸では女工員200人位までになったようです。

また興味深いことは石岡製糸の社長は志筑の家老横手家に生まれ、廃藩置県後、養蚕農家をはじめています。

石岡の歴史にはあまり名前が出てきませんが、隣りの志筑の殿様は本堂家で、秋田からやってきますが、江戸にいてこちらは横手家老が一手に引き受けていたようです。

幕末に活躍した伊藤甲子太郎・鈴木三木三郎兄弟も志筑の出身です。

隣り同士ですから歴史ももう少し一緒に語り合わないと分からなくなってしまいます。

さて、石岡の製糸会社が傾いたところへ、もっと大手の製糸工場が進出してきます。

それが大正六年の長野県岡谷の大製糸家小口組で、熊岡製糸の工場の後は、この小口組の石岡工場となります。

石岡からみれば、外部資本に乗っ取られたようなものですね。

当時、長野県岡谷市は群馬県富岡市などと並んで日本の製糸産業をリードしてきました。

今も昔の建物などを文化財に登録し世界遺産申請などをしているようです。

石岡にもこの小口組の大きな繭かごの積まれた写真が残っています。

生絲で絹を生産し、ほとんどは横浜から海外向けとなり日本の発展に貢献していきました。

しかし、昭和2年に金融恐慌が起こり、昭和4年に石岡中町を中心とした大火災が発生し、同じ年の10月に政界大恐慌がおこります。

多くの産業が倒産に追い込まれ、銀行も倒産していきました。

この頃のことはわかりませんが、多くの製糸所も自然と淘汰されたものと思います。

さて小口組石岡工場はその後も操業を続けますが次第に経営は悪くなっていったようです。

そこにやってきたのが神戸で生糸の販売会社から製糸業に着手した「神栄」です。

神栄は昭和2年の金融恐慌で経営困難となった京都の綾部製糸をそっくり引き継いでその後の世界恐慌などの波で破綻に追い込まれて行った全国の製糸会社を傘下に収め拡張していったのです。

なぜ拡張できたのかは、また別途に譲るとして、小口組の石岡製糸所が神栄に変わったいきさつは、神栄八十年史によると、大蔵大臣だった井上準之助の勧めによるといわれているようです。(井上準之助はその後昭和七年に銃弾に倒れます)

他の製糸会社が神栄の傘下となる中、ここの石岡製糸所は神栄の直営の工場となったのです。

さて、この続きはまた明日にします。

イベント広場の変遷(3)

さて、昨日は神戸の神栄が乗り込んできたところまで書きました。

この神栄の岡崎社長は神戸に岡崎銀行、神戸海上保険などを手がけていき、神戸の財界の中心人物になった人です。

それほど日本の製糸業は政治や銀行業などと一体になって、国策的に推進されて行ったのです。

しかし、国産繭などが必要なくなってくると、石岡の工場の操業は減少していったと思われます。

そして、石岡市がこの敷地を市街地活性化を名目に数億円で買い取ります。

そして毎年管理費がかかるがそのまま・・・・。

商工祭などには市から助成金がでます。調べていくうちに虚しくなってきました。

特例債によって施設が建てられたとしても利用価値のあるものになるのでしょうか?

税収も落ち込むばかり。でも財政は補助金目当てにアンケート調査など資料の山。

本気でやる気はあるの? 何か産業も欲しい。雇用も欲しい。若者も欲しい。

若者の間では、

「またハコ物を作ろうとしている。」

「この町には歴史といっても見る者は本当にあるの?」

「この町では買い物をしない。土浦や東京・水戸に出て買う」

どこか寂しいですね。オンリーワンでもピリリとした何かが・・・。

石岡の歴史からこの小口組と神栄の名前が消えていきます。

所詮石岡にとっては外部の会社、人間と思っていたのでしょうね。

何か醤油の時と同じ匂いがします。

余計なことをあまり書いてはいけませんね。

ところで、画家熊岡美彦氏の墓は東京多磨墓地にあります。

私の東京の実家のすぐ近くです。何かの因縁を感じます。

ヤフーのオークションに絵画がたくさんでていましたが、市やまたは市内の徳のある方が買っていただけないかな?

値段も意外に手頃ですよ。

小さな絵だが故郷に残したいですね。

この神栄の岡崎社長は神戸に岡崎銀行、神戸海上保険などを手がけていき、神戸の財界の中心人物になった人です。

それほど日本の製糸業は政治や銀行業などと一体になって、国策的に推進されて行ったのです。

しかし、国産繭などが必要なくなってくると、石岡の工場の操業は減少していったと思われます。

そして、石岡市がこの敷地を市街地活性化を名目に数億円で買い取ります。

そして毎年管理費がかかるがそのまま・・・・。

商工祭などには市から助成金がでます。調べていくうちに虚しくなってきました。

特例債によって施設が建てられたとしても利用価値のあるものになるのでしょうか?

税収も落ち込むばかり。でも財政は補助金目当てにアンケート調査など資料の山。

本気でやる気はあるの? 何か産業も欲しい。雇用も欲しい。若者も欲しい。

若者の間では、

「またハコ物を作ろうとしている。」

「この町には歴史といっても見る者は本当にあるの?」

「この町では買い物をしない。土浦や東京・水戸に出て買う」

どこか寂しいですね。オンリーワンでもピリリとした何かが・・・。

石岡の歴史からこの小口組と神栄の名前が消えていきます。

所詮石岡にとっては外部の会社、人間と思っていたのでしょうね。

何か醤油の時と同じ匂いがします。

余計なことをあまり書いてはいけませんね。

ところで、画家熊岡美彦氏の墓は東京多磨墓地にあります。

私の東京の実家のすぐ近くです。何かの因縁を感じます。

ヤフーのオークションに絵画がたくさんでていましたが、市やまたは市内の徳のある方が買っていただけないかな?

値段も意外に手頃ですよ。

小さな絵だが故郷に残したいですね。

イベント広場の変遷(4)

イベント広場の過去を調べていったら、石岡の製糸産業の歴史が見えてきました。

今後、この広場を町おこしの象徴的なものとして使っていけばよいのですが、何か雲行きは怪しくなっていますね。

このタイトルで今後、何時か書くことがあればよいのですが・・・・。

さて、昨年この敷地の一部の発掘調査が行われました。

市の広報でこの調査結果として、すこし変わった内容を報告していました。

この土地から昭和の年代が特定された歯磨き粉が見つかったというのです。

昔の女工さんが使ったのであろうとのことでしたが、これしか見つからなかったのかもしれません。

しかし、昔の地図でみるとこの場所はやはり国分寺の寺域であったと思われます。

平成11年にすでに一部について遺跡の発掘調査が行われ、国分寺に関係すると思われる溝が9条,さらには8世紀から9世紀の竪穴式住居跡178軒が試掘溝で確認されているそうです。

ここに建造物を建てる場合は、これらの詳細調査が必要になります。

この調査で、昔の国分寺の遺構もはっきりと出てくるととても楽しいことになります。

発掘調査経費が4,000万円程度を見込んでいるので、調査が進んでほしいと願うものです。

イベント広場の場所の調査で、今後昔の国分寺の時代がわかるのか、それとも新たな未来の扉が開くのか・・・

この続きを書くことができる日を待つことにします。

今後、この広場を町おこしの象徴的なものとして使っていけばよいのですが、何か雲行きは怪しくなっていますね。

このタイトルで今後、何時か書くことがあればよいのですが・・・・。

さて、昨年この敷地の一部の発掘調査が行われました。

市の広報でこの調査結果として、すこし変わった内容を報告していました。

この土地から昭和の年代が特定された歯磨き粉が見つかったというのです。

昔の女工さんが使ったのであろうとのことでしたが、これしか見つからなかったのかもしれません。

しかし、昔の地図でみるとこの場所はやはり国分寺の寺域であったと思われます。

平成11年にすでに一部について遺跡の発掘調査が行われ、国分寺に関係すると思われる溝が9条,さらには8世紀から9世紀の竪穴式住居跡178軒が試掘溝で確認されているそうです。

ここに建造物を建てる場合は、これらの詳細調査が必要になります。

この調査で、昔の国分寺の遺構もはっきりと出てくるととても楽しいことになります。

発掘調査経費が4,000万円程度を見込んでいるので、調査が進んでほしいと願うものです。

イベント広場の場所の調査で、今後昔の国分寺の時代がわかるのか、それとも新たな未来の扉が開くのか・・・

この続きを書くことができる日を待つことにします。

そばの製粉

今日は、先日市民会館の忠犬タローの歌をききに行った途中でみかけた「吉原製粉・製麺所」を紹介しておきます。

場所は若宮八幡宮前の八幡通りから市民会館方面に行く信号を曲がってすぐです。

電気屋さんの隣りです。同じ通りの並びには「青屋神社」があります。

この通りはせまいので信号で車が止まると、入口の出入りも困難になるような場所です。

3日の昼過ぎに前を歩いて通りかかると、丁度そば粉を挽いていました。

大分年季の入った石臼を使ってモーターが回っていました。

もう昔から同じような方法で挽いているようです。もちろん昔はモーターなどはなかったでしょうが・・・。

お店にはガラス戸越しにそば粉をビニール袋に入れて「1P300円」の張り紙がありました。

石岡近辺にはお蕎麦屋さんが多いと思います。

昔から営んでいるお店に、サラリーマンから独立したお店などたくさんあります。

そのようなお店にもそば粉を卸しているのでしょう。

ネットにはヤーコン茶を練りこんだ「やんちゃそば」なるものが紹介されています。

ヤーコンには血糖値を下げる効果があると一時テレビでも紹介され話題となりました。

この石岡地区でもヤーコン茶の販売も頑張っているところがあります。

興味のある方は調べてみてください。

しかし、今は薬事法で効能を直接表示することができないようです。

製粉の見学は1か月前くらいまでに商工会に申し込めばOKとなっています。

私などはこのような光景を見るのはとても好きですが、大きな近代化された工場に押されて無くなってしまう場合が多く、ここは頑張ってやっていってほしいですね。

今そば打ち教室なども多く、趣味でお蕎麦を作っている人も多くなりました。

そのような方は、そば粉を一度買ってみてください。

場所は若宮八幡宮前の八幡通りから市民会館方面に行く信号を曲がってすぐです。

電気屋さんの隣りです。同じ通りの並びには「青屋神社」があります。

この通りはせまいので信号で車が止まると、入口の出入りも困難になるような場所です。

3日の昼過ぎに前を歩いて通りかかると、丁度そば粉を挽いていました。

大分年季の入った石臼を使ってモーターが回っていました。

もう昔から同じような方法で挽いているようです。もちろん昔はモーターなどはなかったでしょうが・・・。

お店にはガラス戸越しにそば粉をビニール袋に入れて「1P300円」の張り紙がありました。

石岡近辺にはお蕎麦屋さんが多いと思います。

昔から営んでいるお店に、サラリーマンから独立したお店などたくさんあります。

そのようなお店にもそば粉を卸しているのでしょう。

ネットにはヤーコン茶を練りこんだ「やんちゃそば」なるものが紹介されています。

ヤーコンには血糖値を下げる効果があると一時テレビでも紹介され話題となりました。

この石岡地区でもヤーコン茶の販売も頑張っているところがあります。

興味のある方は調べてみてください。

しかし、今は薬事法で効能を直接表示することができないようです。

製粉の見学は1か月前くらいまでに商工会に申し込めばOKとなっています。

私などはこのような光景を見るのはとても好きですが、大きな近代化された工場に押されて無くなってしまう場合が多く、ここは頑張ってやっていってほしいですね。

今そば打ち教室なども多く、趣味でお蕎麦を作っている人も多くなりました。

そのような方は、そば粉を一度買ってみてください。

酒米の取り組み(1)

ここ石岡は昔から関東の灘といわれるほど酒造りが盛んであった場所である。

醤油産業は現在ほとんど行われていないが、酒造りはまだ古くから受け継がれている。

地元の酒造所としては「府中誉」「石岡酒造」「白菊酒造」がありそれぞれ美味しいお酒を作っている。

もっともっと知っていただきたい石岡の名品です。

それらの発生をたどっていくとかなり古くから受け継がれてきたことがわかり、それぞれ特徴をもった活動を続けていることがわかります。

最近になって各社が取り組んでいる酒米作りに焦点を当てて少し調べた内容を紹介していきたいと思います。

まずは「府中誉(国府5-9-32)」さんです。

酒造所は石岡の街中にあり、安政元年(1854)創業といわれています。

昭和4年の大火の際も近くまで火の手がきましたがどうにか焼けずに残りました。

現在、主屋・長屋門・文庫蔵・穀蔵・仕込蔵・釜場・舂屋(つきや)の計7棟が市の登録文化財に指定されています。

製造工程の見学には予約が必要ですが、外から見たり、試飲してみることはできますので一度訪れて見てください。

さて、ここのお酒は大吟醸「渡舟」(わたりぶね)が有名です。

これは幻の酒米「渡船」を使って吟醸酒としており、日本ではここ1か所だけといわれています。

高級酒の原料となるお酒に適した酒米としては「山田錦」という品種が全国で使われています。

この渡船はこの山田錦の親に相当し、昭和の初め頃までは茨城県でも栽培されていました。

しかし、栽培が難しく、手間もかかるため次第に栽培されなくなってしまったのです。

あまり発表されることもないので一般には知られていませんが、「山田錦」は兵庫県(酒どころ)が全て取り仕切っているようです。

他県での栽培がほとんどできない状態なのです。

ですから、どこの酒造所もこの山田錦は兵庫県から買っているのでしょう。

従ってお酒の値段が上がってしまいます。

でもやはり、府中誉さんでは、地元でとれた安心できるお米を使ってお酒を作りたいと思いました。

そこで、幻の酒米といわれた渡船を探したのです。

探したところ筑波の研究機関「国立農業生物資源研究所」に種もみが冷凍保存されていることをきき、ほんの14グラムを分けてもらい、協力していただける農家の人を探し、1989年(平成元年)春に1坪くらいの田圃に蒔いたそうです。

そして2年目には12kgの収穫があり、平成3年に八郷の広い田圃で栽培を始めることになりました。

そして、ここから名酒「渡舟」が生まれました。

現在このお米作りに、一般の人が参加しています。

詳しくは所蔵元のブログ(蔵元便り)に書かれています。

春には田植え、10月には収穫祭を行い、稲刈りや美味しいお酒と料理を楽しんでいるようです。

益々、多くの市民の参加によって「渡舟」の名が広がって、草の根交流のような輪が広がってほしいですね。

先日蔵の方にお邪魔した時は、アメリカの方には輸出して評判も良いと伺いました。

お米を半分近くまで削った小さな粒をお酒造りに使うのですから、まだあまり有名になっても困るのかもしれません。石岡には名酒ありとして、こられた人をこれからも大切にしていけばよいのでしょう。

醤油産業は現在ほとんど行われていないが、酒造りはまだ古くから受け継がれている。

地元の酒造所としては「府中誉」「石岡酒造」「白菊酒造」がありそれぞれ美味しいお酒を作っている。

もっともっと知っていただきたい石岡の名品です。

それらの発生をたどっていくとかなり古くから受け継がれてきたことがわかり、それぞれ特徴をもった活動を続けていることがわかります。

最近になって各社が取り組んでいる酒米作りに焦点を当てて少し調べた内容を紹介していきたいと思います。

まずは「府中誉(国府5-9-32)」さんです。

酒造所は石岡の街中にあり、安政元年(1854)創業といわれています。

昭和4年の大火の際も近くまで火の手がきましたがどうにか焼けずに残りました。

現在、主屋・長屋門・文庫蔵・穀蔵・仕込蔵・釜場・舂屋(つきや)の計7棟が市の登録文化財に指定されています。

製造工程の見学には予約が必要ですが、外から見たり、試飲してみることはできますので一度訪れて見てください。

さて、ここのお酒は大吟醸「渡舟」(わたりぶね)が有名です。

これは幻の酒米「渡船」を使って吟醸酒としており、日本ではここ1か所だけといわれています。

高級酒の原料となるお酒に適した酒米としては「山田錦」という品種が全国で使われています。

この渡船はこの山田錦の親に相当し、昭和の初め頃までは茨城県でも栽培されていました。

しかし、栽培が難しく、手間もかかるため次第に栽培されなくなってしまったのです。

あまり発表されることもないので一般には知られていませんが、「山田錦」は兵庫県(酒どころ)が全て取り仕切っているようです。

他県での栽培がほとんどできない状態なのです。

ですから、どこの酒造所もこの山田錦は兵庫県から買っているのでしょう。

従ってお酒の値段が上がってしまいます。

でもやはり、府中誉さんでは、地元でとれた安心できるお米を使ってお酒を作りたいと思いました。

そこで、幻の酒米といわれた渡船を探したのです。

探したところ筑波の研究機関「国立農業生物資源研究所」に種もみが冷凍保存されていることをきき、ほんの14グラムを分けてもらい、協力していただける農家の人を探し、1989年(平成元年)春に1坪くらいの田圃に蒔いたそうです。

そして2年目には12kgの収穫があり、平成3年に八郷の広い田圃で栽培を始めることになりました。

そして、ここから名酒「渡舟」が生まれました。

現在このお米作りに、一般の人が参加しています。

詳しくは所蔵元のブログ(蔵元便り)に書かれています。

春には田植え、10月には収穫祭を行い、稲刈りや美味しいお酒と料理を楽しんでいるようです。

益々、多くの市民の参加によって「渡舟」の名が広がって、草の根交流のような輪が広がってほしいですね。

先日蔵の方にお邪魔した時は、アメリカの方には輸出して評判も良いと伺いました。

お米を半分近くまで削った小さな粒をお酒造りに使うのですから、まだあまり有名になっても困るのかもしれません。石岡には名酒ありとして、こられた人をこれからも大切にしていけばよいのでしょう。

酒米の取り組み(2)

今朝は寒さも緩んだためか、筑波山はぼんやりかすんでやっと見える程度であった。

今日は昨日に続いて、石岡の酒造会社における酒米作りの取り組みについてお伝えします。

昨日は幻の酒米「渡船」をみごと復活し、一般の人の参加を得て酒米作りをしている府中誉さんの話をしました。

今日は、高浜で古くから地元に愛されるお酒を作っている「白菊酒造」さんの取り組みです。

先日NHKのラジオを聞いていましたら、先日名古屋で開催されていました「生物多様性」(COP10)の会議に合わせ、その取り組みの例として紹介されたのです。

それは霞ケ浦のアサザを守り自然環境を守ろうと活動する「アサザプロジェクト(NPO法人アサザ基金)の取り組みの一環でした。

活動の発端は「霞ケ浦の荒れた地を田圃に変え、そこに無農薬のコメを栽培し、それをお酒にしたい」ということでした。

それに協力したのがNECの環境事業部と白菊酒造さんでした。

白菊酒造さんの創業は約200年前といいます。お酒「白菊」は生酒など茨城県内では比較的良く売られています。

美味しいお酒です。私も昔はよく居酒屋さんで飲みました。

この酒米作りはNECの従業員及びその家族を中心に田んぼの整備から田植え、収穫まで無農薬で行っているといいます。始まったのは2006年頃です。

お酒造りもまだ始まって年月は浅いですが、出来たお酒が「田んぼ物語 愛酊で笑呼(ITでエコ)」というそうです。

活動はNECの社員教育の一環に組み込まれ、今後は酒造りのために精米して残った白糠を使ったクッキーなども製造し始めています。

このような活動も石岡で行われていることを皆さんにも是非知っていていただきたいと思っています。

今日は昨日に続いて、石岡の酒造会社における酒米作りの取り組みについてお伝えします。

昨日は幻の酒米「渡船」をみごと復活し、一般の人の参加を得て酒米作りをしている府中誉さんの話をしました。

今日は、高浜で古くから地元に愛されるお酒を作っている「白菊酒造」さんの取り組みです。

先日NHKのラジオを聞いていましたら、先日名古屋で開催されていました「生物多様性」(COP10)の会議に合わせ、その取り組みの例として紹介されたのです。

それは霞ケ浦のアサザを守り自然環境を守ろうと活動する「アサザプロジェクト(NPO法人アサザ基金)の取り組みの一環でした。

活動の発端は「霞ケ浦の荒れた地を田圃に変え、そこに無農薬のコメを栽培し、それをお酒にしたい」ということでした。

それに協力したのがNECの環境事業部と白菊酒造さんでした。

白菊酒造さんの創業は約200年前といいます。お酒「白菊」は生酒など茨城県内では比較的良く売られています。

美味しいお酒です。私も昔はよく居酒屋さんで飲みました。

この酒米作りはNECの従業員及びその家族を中心に田んぼの整備から田植え、収穫まで無農薬で行っているといいます。始まったのは2006年頃です。

お酒造りもまだ始まって年月は浅いですが、出来たお酒が「田んぼ物語 愛酊で笑呼(ITでエコ)」というそうです。

活動はNECの社員教育の一環に組み込まれ、今後は酒造りのために精米して残った白糠を使ったクッキーなども製造し始めています。

このような活動も石岡で行われていることを皆さんにも是非知っていていただきたいと思っています。

酒米の取り組み(3)

今朝起きたら、濃霧で7~8m先が見えない。

気温が高いためだと思うが、予報では急に寒くなるとか・・・。

昼間は暖かだったが、夜になって、風が強くなって寒さも増してきたようである。

今夜の月は三日月で、細い眉のような月だ。

さて、今日も酒米の取り組みの続きであるが、今日は石岡酒造さんについて少し書いてみます。

東大橋に工場はあります。生板池に近い場所です。

生板などと少し生臭い名前ですが、これは八幡太郎が奥州征伐(2度目)に来た時にここ府中には約5万の兵が集まっていました。

この炊事場としてここが使われ、昔は「まな板」は「生板」が変わったといわれています。

このまな板を洗った池から名前がついたのです。

さて、石岡酒造さんは地元府中で200年~300年前から酒造りを行なってきた蔵元4社が合併して昭和47年に創業されました。

ここの昔からの銘柄「白鹿」は、灘の「白鹿」から、名前の差し止め訴訟が昔あり、創業の歴史を争う裁判がありました。結果は訴えは認められず、逆に石岡の白鹿に軍配が上がった形になりました。

昭和29年から15年も裁判で争われたのです。

灘は「黒松白鹿」と縦書き、石岡は「白鹿」と横書きで決着したのです。

この事件はあらためて石岡の酒造の歴史の古さを知らしめることとなりました。

さて、石岡酒造さんの白鹿は今も主銘柄ですが、大衆向けです。

新たな銘柄「吟醸酒筑波」などを美味しいお酒として品評会などでも高い評価を得ています。

今回の主題である、酒米については、今まで山田錦などは兵庫県から、また他のお米も主として茨城県や岡山県産などのお米を購入し、全て自家精米にて酒造りをしています。

また数年前から「酒造り体験」として地元の人達と共に酒造りを行ない、3年前には米作りから自分たちの酒を作る手伝いもしてきました。

こうした取り組みにより、やはり商品の酒にに使う米も自分たちの手で行おうと今年から栽培に着手しました。

まずは八郷地区に23aの田圃でコシヒカリの栽培を始め、この秋収穫が終わりました。

お酒になるのは来年春頃でしょうか?

そして将来的には酒造りに使うお米を全て自家でまかなおうとしているそうです。

石岡は米作りにもとても適したところです。

3社3様の取り組みですが、これからが楽しみですね。

蔵見学なども出来るようですが、事前に予約が必要です。

気温が高いためだと思うが、予報では急に寒くなるとか・・・。

昼間は暖かだったが、夜になって、風が強くなって寒さも増してきたようである。

今夜の月は三日月で、細い眉のような月だ。

さて、今日も酒米の取り組みの続きであるが、今日は石岡酒造さんについて少し書いてみます。

東大橋に工場はあります。生板池に近い場所です。

生板などと少し生臭い名前ですが、これは八幡太郎が奥州征伐(2度目)に来た時にここ府中には約5万の兵が集まっていました。

この炊事場としてここが使われ、昔は「まな板」は「生板」が変わったといわれています。

このまな板を洗った池から名前がついたのです。

さて、石岡酒造さんは地元府中で200年~300年前から酒造りを行なってきた蔵元4社が合併して昭和47年に創業されました。

ここの昔からの銘柄「白鹿」は、灘の「白鹿」から、名前の差し止め訴訟が昔あり、創業の歴史を争う裁判がありました。結果は訴えは認められず、逆に石岡の白鹿に軍配が上がった形になりました。

昭和29年から15年も裁判で争われたのです。

灘は「黒松白鹿」と縦書き、石岡は「白鹿」と横書きで決着したのです。

この事件はあらためて石岡の酒造の歴史の古さを知らしめることとなりました。

さて、石岡酒造さんの白鹿は今も主銘柄ですが、大衆向けです。

新たな銘柄「吟醸酒筑波」などを美味しいお酒として品評会などでも高い評価を得ています。

今回の主題である、酒米については、今まで山田錦などは兵庫県から、また他のお米も主として茨城県や岡山県産などのお米を購入し、全て自家精米にて酒造りをしています。

また数年前から「酒造り体験」として地元の人達と共に酒造りを行ない、3年前には米作りから自分たちの酒を作る手伝いもしてきました。

こうした取り組みにより、やはり商品の酒にに使う米も自分たちの手で行おうと今年から栽培に着手しました。

まずは八郷地区に23aの田圃でコシヒカリの栽培を始め、この秋収穫が終わりました。

お酒になるのは来年春頃でしょうか?

そして将来的には酒造りに使うお米を全て自家でまかなおうとしているそうです。

石岡は米作りにもとても適したところです。

3社3様の取り組みですが、これからが楽しみですね。

蔵見学なども出来るようですが、事前に予約が必要です。

水車杉線香

明日は午後2時から美浦村の陸平(おかだいら)文化センターで「陸平をよいしょする会」主催の「縄文の森コンサート」が開かれる。ここに石岡で生まれた芸術「朗読舞い」の「ことば座」が招かれて公演する。見に行く予定だ。入場無料だし一度皆さんにも見てほしいですね。

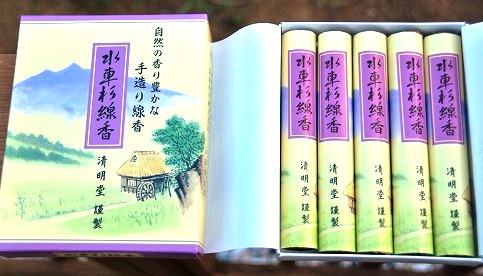

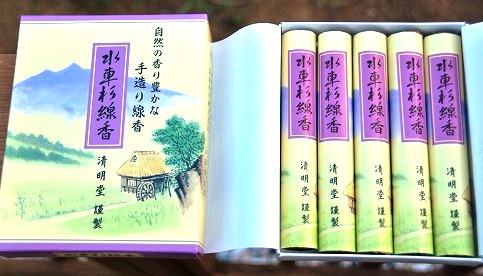

さて、今日は石岡の伝統産業「杉線香」を紹介します。

石岡市小幡は先日紹介した筑波山(神社)へのもっとも古くからある登山道へつながる道にある。

ここ小幡は比較的大きな村であったようだ。

明治の初めの頃にあった小幡村は、明治22年の町村合併で、それまでの小幡村を含む近隣の6つの村が合併してできた。

さらに昭和30年に小幡村を含む8つの町や村が合併して八郷町となり、2005年に石岡市と合併した。

この昔からの小幡村は、かなり古く江戸後期にすでに線香などの産業が始まったといわれている。

線香作りが始まったのは150年ほど前の江戸末期といわれ、日光で始まった杉線香作りが、日光の工房が火災(2軒)になり、新たな製造場所を求めてこの地に移り住んで始めたといわれています。

記録によれば、明治から大正時代にかけて、10軒以上の水車小屋があったという。

水車は流れの急な水流を利用して動力とするものだが、線香以外にもそば粉を挽いたりする業者が集まっていた。

しかし、現在では線香を製造するところはニックン紫山堂さんと駒村清明堂さんの二軒のみとなった。

また今でも水車を動力としているところは「駒村清明堂」さん1軒だけである。

創業は明治時代で、100年以上同じ製法で線香作りを続けている。

地元の杉の葉を良く乾燥させたものを使います。樹齢50年以上の杉が良いそうですが、この辺りも年々材料の調達も苦労されているように感じます。

材料の調達は秋から冬に1年分を確保するようです。それを冬場にこのように蓄えて、乾燥させると茶色くなってきますね。

すぐ裏手には恋瀬川の源流から引きこんだ清らかな水が勢いよく流れています。とてもきれいな冷たい水です。

この水を直径4.3mの水車の上から勢いよく流してゆっくりと回します。

水車の周りには氷がついていました。また少し前に降った雪も残っています。

この水車は丈夫なマツ材を使っているということです。全て自然に優しい材料ですね。

小屋の中は今回見れませんでしたが、水車で杵を動かし、丁寧に時間をかけて(1.5日~2日)杉の葉を細かくついて行きます。水車でゆっくりと砕いていくことで、香りが逃げないとのこと。

その細かく砕いた杉の粉をお湯を加えて練ると自然に固まるため、糊などを使わないそうです。

線香の色は自然の杉の色。乾燥させた杉は茶色です。緑色の線香は着色したもののようです。

このような伝統的な技法で作り続けていくことは大変なことですが、是非頑張っていってほしいものです。

さて、今日は石岡の伝統産業「杉線香」を紹介します。

石岡市小幡は先日紹介した筑波山(神社)へのもっとも古くからある登山道へつながる道にある。

ここ小幡は比較的大きな村であったようだ。

明治の初めの頃にあった小幡村は、明治22年の町村合併で、それまでの小幡村を含む近隣の6つの村が合併してできた。

さらに昭和30年に小幡村を含む8つの町や村が合併して八郷町となり、2005年に石岡市と合併した。

この昔からの小幡村は、かなり古く江戸後期にすでに線香などの産業が始まったといわれている。

線香作りが始まったのは150年ほど前の江戸末期といわれ、日光で始まった杉線香作りが、日光の工房が火災(2軒)になり、新たな製造場所を求めてこの地に移り住んで始めたといわれています。

記録によれば、明治から大正時代にかけて、10軒以上の水車小屋があったという。

水車は流れの急な水流を利用して動力とするものだが、線香以外にもそば粉を挽いたりする業者が集まっていた。

しかし、現在では線香を製造するところはニックン紫山堂さんと駒村清明堂さんの二軒のみとなった。

また今でも水車を動力としているところは「駒村清明堂」さん1軒だけである。

創業は明治時代で、100年以上同じ製法で線香作りを続けている。

地元の杉の葉を良く乾燥させたものを使います。樹齢50年以上の杉が良いそうですが、この辺りも年々材料の調達も苦労されているように感じます。

材料の調達は秋から冬に1年分を確保するようです。それを冬場にこのように蓄えて、乾燥させると茶色くなってきますね。

すぐ裏手には恋瀬川の源流から引きこんだ清らかな水が勢いよく流れています。とてもきれいな冷たい水です。

この水を直径4.3mの水車の上から勢いよく流してゆっくりと回します。

水車の周りには氷がついていました。また少し前に降った雪も残っています。

この水車は丈夫なマツ材を使っているということです。全て自然に優しい材料ですね。

小屋の中は今回見れませんでしたが、水車で杵を動かし、丁寧に時間をかけて(1.5日~2日)杉の葉を細かくついて行きます。水車でゆっくりと砕いていくことで、香りが逃げないとのこと。

その細かく砕いた杉の粉をお湯を加えて練ると自然に固まるため、糊などを使わないそうです。

線香の色は自然の杉の色。乾燥させた杉は茶色です。緑色の線香は着色したもののようです。

このような伝統的な技法で作り続けていくことは大変なことですが、是非頑張っていってほしいものです。

弓矢(矢竹)

先日水車の杉線香を紹介しましたが、今日はまた伝統を受け継ぐ「矢羽根」の製作を紹介します。

場所は先日紹介した小幡地区です。昔の筑波神社への参詣道「府中街道」につながる道の途中にあります。

フルーツラインを小幡の信号で山の方に入るとそこが小幡宿で、真っ直ぐ進むと十三塚を経由して筑波山の風返し峠へいけますが、冬場は一度雪が降ったりするとほとんど通行止めとなります。

途中から右に「ゆりの里」方面に曲がる道があり、この道は先の方で湯袋峠を越えて真壁へいく道と左に曲がって先ほどの「風返し峠」に続く道に分かれます。こちらは比較的なだらかなので通行は大丈夫です。

さて、今日紹介するのは小幡宿の「ゆりの里」方面に曲がるすぐ手前にある家と、曲がった先の白鳥神社の裏手の2件の家で作られていました。

石岡市のHPの紹介によると「小池貢」(五代目義行)さんと「助川弘喜」さんの2人の方だそうです。

竹を独特の形に束ねて、半年ほど天日で乾燥させます。矢を作るのはさらに半年ほど寝かせたものを使います。

弓の矢作りは県内でもここだけだそうで、この地区は日本でも最高の矢竹の産地といわれており、その品質は定評があるといわれています。

矢竹を良く乾燥させ、長さ・重さ調整する技術は大変なもので、熱して真っ直ぐにする作業だけでも本当に熟練の技だといわれています。

この地区で矢竹の生産が始まったのは、笠間藩士の小池半之丞義高の子、義行(嘉永元年生れ)が、明治になって禄を離れて糧を補うためこの地で始めたものだといいます。

義行が笠間藩の江戸屋敷の家老をしていた時に知り合った、徳川公の弓矢職人である大森政長をこの地に呼んで手ほどきを受けたことにより始められたとのことです。

素晴らしい職人の技を残していかなければならないのですが、石岡の町ではあまり知られていません。

すこしでも知っていただければいいですね。

場所は先日紹介した小幡地区です。昔の筑波神社への参詣道「府中街道」につながる道の途中にあります。

フルーツラインを小幡の信号で山の方に入るとそこが小幡宿で、真っ直ぐ進むと十三塚を経由して筑波山の風返し峠へいけますが、冬場は一度雪が降ったりするとほとんど通行止めとなります。

途中から右に「ゆりの里」方面に曲がる道があり、この道は先の方で湯袋峠を越えて真壁へいく道と左に曲がって先ほどの「風返し峠」に続く道に分かれます。こちらは比較的なだらかなので通行は大丈夫です。

さて、今日紹介するのは小幡宿の「ゆりの里」方面に曲がるすぐ手前にある家と、曲がった先の白鳥神社の裏手の2件の家で作られていました。

石岡市のHPの紹介によると「小池貢」(五代目義行)さんと「助川弘喜」さんの2人の方だそうです。

竹を独特の形に束ねて、半年ほど天日で乾燥させます。矢を作るのはさらに半年ほど寝かせたものを使います。

弓の矢作りは県内でもここだけだそうで、この地区は日本でも最高の矢竹の産地といわれており、その品質は定評があるといわれています。

矢竹を良く乾燥させ、長さ・重さ調整する技術は大変なもので、熱して真っ直ぐにする作業だけでも本当に熟練の技だといわれています。

この地区で矢竹の生産が始まったのは、笠間藩士の小池半之丞義高の子、義行(嘉永元年生れ)が、明治になって禄を離れて糧を補うためこの地で始めたものだといいます。

義行が笠間藩の江戸屋敷の家老をしていた時に知り合った、徳川公の弓矢職人である大森政長をこの地に呼んで手ほどきを受けたことにより始められたとのことです。

素晴らしい職人の技を残していかなければならないのですが、石岡の町ではあまり知られていません。

すこしでも知っていただければいいですね。

府中杉細工

石岡の工芸品として知られたものとして「府中杉細工」がある。

ここ石岡(府中)は昔からの酒どころで、杉を使った酒樽や味噌樽造りが盛んであったという。

そのため杉細工も昔から行われてきたようである。

現在は高浜の福田さんが約40年に亘って独特の焼き杉で民芸品を制作している。

1年程前に調べた時は、県の特産品HP以外にはあまりホームページの表示はなかったが、今回調べてみると石岡市の観光協会制作のものなどいくつか出てきた。

福田工房((合)工芸物産)のホームページも見つけることができた。昨年9月作成されたようだ。

その説明によればデパート(三越、高島屋、松坂屋、東武百貨店)などで展示販売を行なっているという。

水車(風土記の丘売店にて)

茶船(風土記の丘売店にて)

つるべ(風土記の丘売店にて)

1年以上前になるが、高浜の工房を見たいと思って調べて立ちよったが、家を新しくしたらしく、また丁度商業祭の日で閉まっておりました。

表面を焼いた杉を磨くと趣が出ます。私も昔工作の時間にレターケースを造ったことがありますが、木の表面を焼いて紙やすりで仕上げ、ニスを塗ったら結構きれいにできた思い出あります。

石岡は規模は少し小さいですが、日光と同じような杉並木が旧水戸街道にあったのですが、皆切ってしまいました。また日光から興った杉線香も伝わっています。

このような伝統工芸は是非大切に守っていきたいですね。

ここ石岡(府中)は昔からの酒どころで、杉を使った酒樽や味噌樽造りが盛んであったという。

そのため杉細工も昔から行われてきたようである。

現在は高浜の福田さんが約40年に亘って独特の焼き杉で民芸品を制作している。

1年程前に調べた時は、県の特産品HP以外にはあまりホームページの表示はなかったが、今回調べてみると石岡市の観光協会制作のものなどいくつか出てきた。

福田工房((合)工芸物産)のホームページも見つけることができた。昨年9月作成されたようだ。

その説明によればデパート(三越、高島屋、松坂屋、東武百貨店)などで展示販売を行なっているという。

水車(風土記の丘売店にて)

茶船(風土記の丘売店にて)

つるべ(風土記の丘売店にて)

1年以上前になるが、高浜の工房を見たいと思って調べて立ちよったが、家を新しくしたらしく、また丁度商業祭の日で閉まっておりました。

表面を焼いた杉を磨くと趣が出ます。私も昔工作の時間にレターケースを造ったことがありますが、木の表面を焼いて紙やすりで仕上げ、ニスを塗ったら結構きれいにできた思い出あります。

石岡は規模は少し小さいですが、日光と同じような杉並木が旧水戸街道にあったのですが、皆切ってしまいました。また日光から興った杉線香も伝わっています。

このような伝統工芸は是非大切に守っていきたいですね。

杉細工のストラップ

石岡の工芸品として「府中杉細工」があり、前にブログで紹介しました。

ただ1軒、この伝統を守っていろいろな杉の工芸品を作っている高浜の福田さんに風土記の丘でお会いしました。

最近休日にこちらで工芸品の販売をしているようです。

手間がかかる手作りのため価格も高めですが、なんとか現代的な一般受けするものも作ろうとされていました。

写真のフクロウの携帯ストラップは一つずつ表情が違います。

私は目のパッチリした美人のフクロウを選びました(もしかしたらおっさんのフクロウかも?)が、たれ目のフクロウなども可愛いです。

フクロウは「不苦労」につながるのでこのようなものも東京あたりなら売れるかもしれません。

(1個500円の携帯ストラップ。一つ一つ表情が違う)

色の違う天然の杉の木を貼り合わせている。 大きな目がかわいい。

ただ1軒、この伝統を守っていろいろな杉の工芸品を作っている高浜の福田さんに風土記の丘でお会いしました。

最近休日にこちらで工芸品の販売をしているようです。

手間がかかる手作りのため価格も高めですが、なんとか現代的な一般受けするものも作ろうとされていました。

写真のフクロウの携帯ストラップは一つずつ表情が違います。

私は目のパッチリした美人のフクロウを選びました(もしかしたらおっさんのフクロウかも?)が、たれ目のフクロウなども可愛いです。

フクロウは「不苦労」につながるのでこのようなものも東京あたりなら売れるかもしれません。

(1個500円の携帯ストラップ。一つ一つ表情が違う)

色の違う天然の杉の木を貼り合わせている。 大きな目がかわいい。

赤レンガ(1)

今朝に続いて2度目の記事です。

石岡に来たばかりの頃に街中の石の蔵がよく目に付いた。

この蔵の街を記録にとどめたいと思った。蔵の写真などを撮って残し、そのデータベースを作りたいと思った。

しかし、今回の地震でかなりの蔵が傷んでしまった。ちゃんと撮っておけばよかったと後悔している。

しかし、まずはもうひとつの懸案である「赤レンガ」のある場所を探してみることにした。

きっと知らないところも多いのかもしれない。

こんなテーマで書き始めればまた後から教えていただいたりしてデータが増えるのではないかとか、そこに関する思い出なども出てくるかもしれない。

まず最初は、市民会館駐車場の赤レンガ塀である。来たときから気になったものだ。

調べたが、あまり書かれたものがない。ひょんな時に「石岡酒造」の名前が出てきた。

石岡を訪れた人の多くは、中町のレトロな建物を見て、国衙跡や総社を訪れると思う。

この時、市民会館手前の現在駐車場になっている空地の塀のレンガに目を向けると思います。

ここは昔何があったのだろうととても気になるのです。

しかし、これを積極的に知らせるものはほとんどありません。

昨年だったでしょうか、この塀のレンガが補修されました。

それまでは、上の写真のように一部が壊れていたのです。

昭和10年の地図には、ここには「石岡酒造会社」の文字が読み取れます。そして、正面の市民会館の入口部にはあの陣屋門があり、今の市民会館の場所には「実科高等女学校」があったと書かれています。

また、この石岡酒造の手前には石岡町役場がありました。

しかし、役場の跡地は何処かは全くわかりません。住宅地になってしまっています。

今から見るとずいぶん狭いところに集中していたのだと思います。

この石岡酒造は現在東大橋の近くに会社がある「石岡酒造株式会社」の前進だろうか?

この会社も4つの蔵元が集まってできたと聞いたが・・・

また後で調べてみよう。

私は他所から来たので、観光客の気持ちがよくわかります。蔦でもからませているだけで絵になります。

赤レンガは一つのシンボルです。観光の目印になります。この辺りの昔の写真などをどこかに展示して説明をしたら良いと思っています。

この実科高等女学校は明治45年に創設された町立の女学校で、後に県立に移管され、「石岡高等女学校」となり、現在の石岡二高(星の宮裏に移転)になったのです。

また、ここにあった、町役場などの記録も是非残してほしいです。明治34年発行の「石岡繁昌記」には「字土橋に在り、木造の二層家屋にして階上の大広間を以て町会の議場に充つ、階下は即ち町役場にして設備宜しきに叶ひ、事務の秧掌に至便なり」と書かれています。

こんなことにも興味がわきます。

石岡史跡保存会という会がありました。昭和8年~昭和11年、昭和30年復活し昭和48年まで活動された。

今はこの当時の資料がかなりの参考になっている。

地道な活動が必要でありことを皆さんにも知っていただきたいと思います。

陣屋門を見に来た方が、場所がわからずウロウロ。この門がしゃべることができたら、今でも「元の位置に戻せ」と言っているように思う。

石岡に来たばかりの頃に街中の石の蔵がよく目に付いた。

この蔵の街を記録にとどめたいと思った。蔵の写真などを撮って残し、そのデータベースを作りたいと思った。

しかし、今回の地震でかなりの蔵が傷んでしまった。ちゃんと撮っておけばよかったと後悔している。

しかし、まずはもうひとつの懸案である「赤レンガ」のある場所を探してみることにした。

きっと知らないところも多いのかもしれない。

こんなテーマで書き始めればまた後から教えていただいたりしてデータが増えるのではないかとか、そこに関する思い出なども出てくるかもしれない。

まず最初は、市民会館駐車場の赤レンガ塀である。来たときから気になったものだ。

調べたが、あまり書かれたものがない。ひょんな時に「石岡酒造」の名前が出てきた。

石岡を訪れた人の多くは、中町のレトロな建物を見て、国衙跡や総社を訪れると思う。

この時、市民会館手前の現在駐車場になっている空地の塀のレンガに目を向けると思います。

ここは昔何があったのだろうととても気になるのです。

しかし、これを積極的に知らせるものはほとんどありません。

昨年だったでしょうか、この塀のレンガが補修されました。

それまでは、上の写真のように一部が壊れていたのです。

昭和10年の地図には、ここには「石岡酒造会社」の文字が読み取れます。そして、正面の市民会館の入口部にはあの陣屋門があり、今の市民会館の場所には「実科高等女学校」があったと書かれています。

また、この石岡酒造の手前には石岡町役場がありました。

しかし、役場の跡地は何処かは全くわかりません。住宅地になってしまっています。

今から見るとずいぶん狭いところに集中していたのだと思います。

この石岡酒造は現在東大橋の近くに会社がある「石岡酒造株式会社」の前進だろうか?

この会社も4つの蔵元が集まってできたと聞いたが・・・

また後で調べてみよう。

私は他所から来たので、観光客の気持ちがよくわかります。蔦でもからませているだけで絵になります。

赤レンガは一つのシンボルです。観光の目印になります。この辺りの昔の写真などをどこかに展示して説明をしたら良いと思っています。

この実科高等女学校は明治45年に創設された町立の女学校で、後に県立に移管され、「石岡高等女学校」となり、現在の石岡二高(星の宮裏に移転)になったのです。

また、ここにあった、町役場などの記録も是非残してほしいです。明治34年発行の「石岡繁昌記」には「字土橋に在り、木造の二層家屋にして階上の大広間を以て町会の議場に充つ、階下は即ち町役場にして設備宜しきに叶ひ、事務の秧掌に至便なり」と書かれています。

こんなことにも興味がわきます。

石岡史跡保存会という会がありました。昭和8年~昭和11年、昭和30年復活し昭和48年まで活動された。

今はこの当時の資料がかなりの参考になっている。

地道な活動が必要でありことを皆さんにも知っていただきたいと思います。

陣屋門を見に来た方が、場所がわからずウロウロ。この門がしゃべることができたら、今でも「元の位置に戻せ」と言っているように思う。