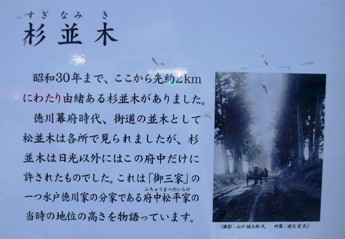

石岡の杉並木

やっとこのブログも1ヶ月目となった。

まあ「継続は・・・・・」とのことで、そのうちに意味を持ってくると思う。

まあそういってもまだやっと1カ月である。

何年も書かれている皆さんはすごいな~などとも思いながら今日も少し書いて行こうと思う。

この写真は旧水戸街道の泉町の一里塚を少しすぎたあたりである。

地名は杉並という。

地元の人には杉並小学校があり、ドラッグストアなども並び比較的にぎやかな通りであるが、本屋さんや回転すし屋さんが撤退して少しさびしくもなってきた感もある。

実はここは旧水戸街道では珍しい杉並木が両側に続いていたのである。

ここ石岡(府中)は松平2万石であり、水戸(徳川)藩とは親戚関係があるので杉並木が許されたという。

一般には杉並木は日光などのように徳川と関係がないとあまり許可されなかったらしい。

明治~大正にかけて石岡は醸造の大きな煙突が目印であったという。

今では醤油などはすっかり廃れてしまったが、銚子や野田は今でも盛んだ。

何が原因だったのだろうか? 今の石岡の衰退と何か共通点がありそうに思う。

もう少し掘り下げてみてみなければならないだろう。

この写真の手前(一里塚の手前)を少し右に曲がった所に、昔アルコール工場があったが、今はスーパーを中心としたショッピングモールにかわっている。

ここ杉並の杉並木は通りの両側に続き、遠くからも良く見えたという。

しかし、暗く、追剥まがいの被害などもあったようで、近代化には邪魔と切られてしまった。

確かに明るくなったと思うが、もう少しこの並木の特徴を活かす工夫はなかったのだろうか。

写真の先の方に行くと「茶屋場住宅前」という信号がある。

ここは水戸藩の殿様などが来たときに接待した「茶屋場」があったらしい。

「延齢の松」などというものも歴史に埋もれてしまっているようである。

天狗党の処刑も近くで行われたことなどもあり、イメージを一新したい思いもあるようだが、旧水戸街道の景観を残す場所でもあるのだから、通りの構成などにも少し工夫がほしいと思っている。

この看板は常磐線の上を跨ぐ旧水戸街道の橋のガードにとりつけられている。

まあ「継続は・・・・・」とのことで、そのうちに意味を持ってくると思う。

まあそういってもまだやっと1カ月である。

何年も書かれている皆さんはすごいな~などとも思いながら今日も少し書いて行こうと思う。

この写真は旧水戸街道の泉町の一里塚を少しすぎたあたりである。

地名は杉並という。

地元の人には杉並小学校があり、ドラッグストアなども並び比較的にぎやかな通りであるが、本屋さんや回転すし屋さんが撤退して少しさびしくもなってきた感もある。

実はここは旧水戸街道では珍しい杉並木が両側に続いていたのである。

ここ石岡(府中)は松平2万石であり、水戸(徳川)藩とは親戚関係があるので杉並木が許されたという。

一般には杉並木は日光などのように徳川と関係がないとあまり許可されなかったらしい。

明治~大正にかけて石岡は醸造の大きな煙突が目印であったという。

今では醤油などはすっかり廃れてしまったが、銚子や野田は今でも盛んだ。

何が原因だったのだろうか? 今の石岡の衰退と何か共通点がありそうに思う。

もう少し掘り下げてみてみなければならないだろう。

この写真の手前(一里塚の手前)を少し右に曲がった所に、昔アルコール工場があったが、今はスーパーを中心としたショッピングモールにかわっている。

ここ杉並の杉並木は通りの両側に続き、遠くからも良く見えたという。

しかし、暗く、追剥まがいの被害などもあったようで、近代化には邪魔と切られてしまった。

確かに明るくなったと思うが、もう少しこの並木の特徴を活かす工夫はなかったのだろうか。

写真の先の方に行くと「茶屋場住宅前」という信号がある。

ここは水戸藩の殿様などが来たときに接待した「茶屋場」があったらしい。

「延齢の松」などというものも歴史に埋もれてしまっているようである。

天狗党の処刑も近くで行われたことなどもあり、イメージを一新したい思いもあるようだが、旧水戸街道の景観を残す場所でもあるのだから、通りの構成などにも少し工夫がほしいと思っている。

この看板は常磐線の上を跨ぐ旧水戸街道の橋のガードにとりつけられている。

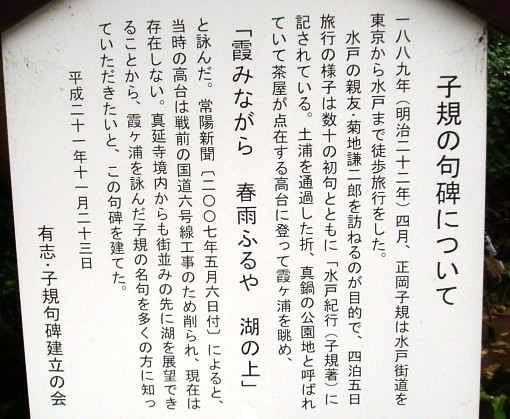

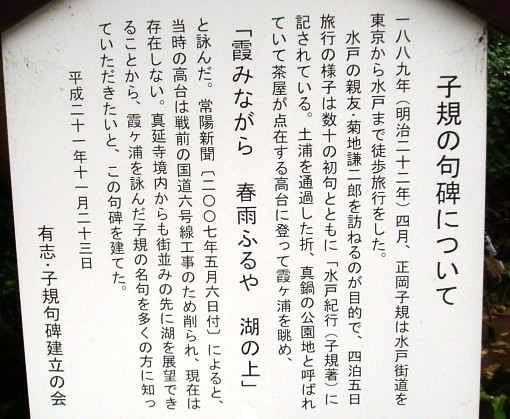

消えた真鍋公園(土浦)と正岡子規

土浦の一高近くに「真鍋公園(総宜園)」という高台の公園があった。

明治22年に若き日の正岡子規が「水戸紀行」に書きしるした場所だ。

まだ常磐線が走っていなかった時に、学生だった子規は水戸にいる友人のところへ友達と2人で歩いて旅しました。

藤代で1泊して、土浦にやってきました。霞ケ浦を見るのを楽しみにしていたのに土浦から何も見えません。

この真鍋にやってきて小高い山の上の公園に登ってみました。

「見えた見えた。」ととても喜んで歌を残しました。

「霞みながら 春雨ふるや 湖の上」

時は4月で、少し雨が降るあいにくの天気でした。

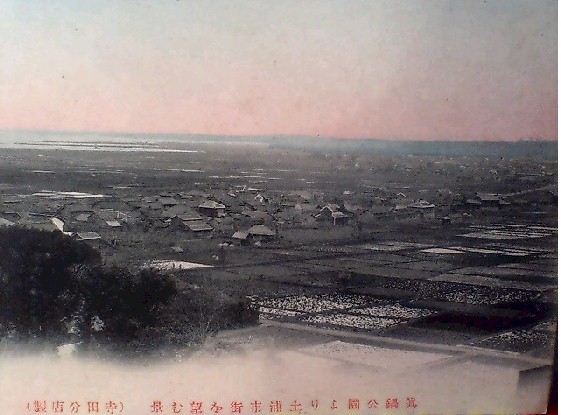

子規がながめた霞ケ浦と土浦の街はこんな感じだったのだろう。

絵葉書が残されていました。

[よろずや商会絵葉書ギャラリー]より(明治40年頃の真鍋公園)

この真鍋公園は6号国道ができる時に削られてなくなってしまいました。

この場所が良くわからなかったのですが、公園の半分の場所が残っていました。

「愛宕神社」がある場所です。

6号国道側から神社へ登る階段がついています。

しかし、この階段は途中で崩れて登れません。

柳生四郎氏が水戸紀行の道筋を昭和24年頃自ら訪ねて歩き、解説本を出版しています。

この昭和24年頃にはまだ公園はあったようです。

しかし、「この公園地も、六号国道ができるときけずり取られて、現在は石段も崩れたままで、容易には上れないままに、町の一角に忘れ去られたようになっている」と書かれています。

さて、この公園は愛宕神社の隣にあったそうで、今の神社は国道側からはいけません。

隣にある「真延寺」側から裏を回って行くことができました。

神社には祠と子規の碑の木の看板が置かれていました。しかし、ここからは木々が邪魔して霞ケ浦を見渡すことができません。

そこで、隣りの真延寺の境内から見渡せることから、ここに子規の碑を建立しました。

真延寺は七福神を祀る無宗派の寺です。

この後、子規は石岡の「万屋」旅館に宿泊します。一等の宿だとほめているのに、石岡では記念碑もない。

明治22年に若き日の正岡子規が「水戸紀行」に書きしるした場所だ。

まだ常磐線が走っていなかった時に、学生だった子規は水戸にいる友人のところへ友達と2人で歩いて旅しました。

藤代で1泊して、土浦にやってきました。霞ケ浦を見るのを楽しみにしていたのに土浦から何も見えません。

この真鍋にやってきて小高い山の上の公園に登ってみました。

「見えた見えた。」ととても喜んで歌を残しました。

「霞みながら 春雨ふるや 湖の上」

時は4月で、少し雨が降るあいにくの天気でした。

子規がながめた霞ケ浦と土浦の街はこんな感じだったのだろう。

絵葉書が残されていました。

[よろずや商会絵葉書ギャラリー]より(明治40年頃の真鍋公園)

この真鍋公園は6号国道ができる時に削られてなくなってしまいました。

この場所が良くわからなかったのですが、公園の半分の場所が残っていました。

「愛宕神社」がある場所です。

6号国道側から神社へ登る階段がついています。

しかし、この階段は途中で崩れて登れません。

柳生四郎氏が水戸紀行の道筋を昭和24年頃自ら訪ねて歩き、解説本を出版しています。

この昭和24年頃にはまだ公園はあったようです。

しかし、「この公園地も、六号国道ができるときけずり取られて、現在は石段も崩れたままで、容易には上れないままに、町の一角に忘れ去られたようになっている」と書かれています。

さて、この公園は愛宕神社の隣にあったそうで、今の神社は国道側からはいけません。

隣にある「真延寺」側から裏を回って行くことができました。

神社には祠と子規の碑の木の看板が置かれていました。しかし、ここからは木々が邪魔して霞ケ浦を見渡すことができません。

そこで、隣りの真延寺の境内から見渡せることから、ここに子規の碑を建立しました。

真延寺は七福神を祀る無宗派の寺です。

この後、子規は石岡の「万屋」旅館に宿泊します。一等の宿だとほめているのに、石岡では記念碑もない。

常陸七福神

正岡子規の句碑のある土浦「真延寺」は七福神をまつる変わった寺だ。「億萬山真延寺」とある。

ついでにこちらも紹介しておこう。

6号国道の土浦一高手前、土浦側から坂を上った頂上手前くらいに左に寺への入口がある。

赤白の旗が両脇にひらめいている。稲荷神社などの風情に似ている。

この階段を上ったところが真延寺であるが、境内の右手に「子規の句碑」がおかれ、左手にこの七福神の石像が置かれている。

本尊は寺の中に比較的小さな金の七福神(七体)(個人の方が家宝として居たものを寄贈した)があります。

この寺は商売繁盛を願って市民有志で20年ほど前に建立したものだそうだ。

寺も無宗派で、市民で造る寺という一風変わった寺だ。

従って、正岡子規が登った真鍋公園がなくなってから建ったものだ。

さて、常陸七福神というものがある。

常陸七福神とは真延寺(土浦)七福神、笠間稲荷の大国天、筑波山神社の恵比寿、月山寺(桜川市)の布袋尊、逢善寺(稲敷)の弁財天、西光院(石岡)の毘沙門天、長勝寺(潮来)の福禄寿、西蓮寺(行方)の寿老人

をいうという。お近くの神社などに行った時は気をつけて見ていただきたい。

まあ、あちこちに七福神の寺や神社が結構多い。東京七福神、利根七福神、出雲七福神など各地で七福神巡りが楽しめるようです。

福にあやかりたいですね。

ついでにこちらも紹介しておこう。

6号国道の土浦一高手前、土浦側から坂を上った頂上手前くらいに左に寺への入口がある。

赤白の旗が両脇にひらめいている。稲荷神社などの風情に似ている。

この階段を上ったところが真延寺であるが、境内の右手に「子規の句碑」がおかれ、左手にこの七福神の石像が置かれている。

本尊は寺の中に比較的小さな金の七福神(七体)(個人の方が家宝として居たものを寄贈した)があります。

この寺は商売繁盛を願って市民有志で20年ほど前に建立したものだそうだ。

寺も無宗派で、市民で造る寺という一風変わった寺だ。

従って、正岡子規が登った真鍋公園がなくなってから建ったものだ。

さて、常陸七福神というものがある。

常陸七福神とは真延寺(土浦)七福神、笠間稲荷の大国天、筑波山神社の恵比寿、月山寺(桜川市)の布袋尊、逢善寺(稲敷)の弁財天、西光院(石岡)の毘沙門天、長勝寺(潮来)の福禄寿、西蓮寺(行方)の寿老人

をいうという。お近くの神社などに行った時は気をつけて見ていただきたい。

まあ、あちこちに七福神の寺や神社が結構多い。東京七福神、利根七福神、出雲七福神など各地で七福神巡りが楽しめるようです。

福にあやかりたいですね。

真鍋宿(旧水戸街道)

旧水戸街道の宿場は土浦の先は「真鍋宿」があった。

しかし、土浦からは1kmほどしか離れていないためほとんど一体とも言える。

城下町であった「土浦」は街道がカギ形になっており宿場もそれに沿って並んでいたと思われます。

そしてその宿場のはずれにまたこの真鍋の宿場となった。

さて、昨日書いた正岡子規が旅した時の内容だが、

「土浦の町は街道の一すぢ道にはあらず少しはあちらへ曲りこちらへ曲りして家數も可なりありげに見ゆ」

と書かれており、昼時だったので飯を食おうと宿屋みたいなところで飯を作ってもらおうと入ったがすぐに用意ができないと断られ、街外れまで来てしまいます。

そこで、小さな旅籠にいって頼むとすぐにできるから上がれといわれ、仕方なく上がって観察するとどうもそこは「曖昧屋」だと気がついたとなっています。

飯もうまくなく対応にもいたたまれずそっと外に出ると向かいに車屋がありよろこんで頼んだらあまりにも法外な値段を言われ、疲れた足でまた歩き始め、そして昨日の真鍋公園から霞ケ浦を眺めたのです。

この真鍋宿は主に土浦一高下の坂道にその面影が残っています。

こちらの建物は「藤本蚕業株式会社支店」となっています。

藤本蚕業は蚕業で栄えた長野県の上田にあった蚕種製造業の総元締の会社で現在もその歴史館が上田にあります。

坂の上の方から眺めた真鍋宿。

しかし、土浦からは1kmほどしか離れていないためほとんど一体とも言える。

城下町であった「土浦」は街道がカギ形になっており宿場もそれに沿って並んでいたと思われます。

そしてその宿場のはずれにまたこの真鍋の宿場となった。

さて、昨日書いた正岡子規が旅した時の内容だが、

「土浦の町は街道の一すぢ道にはあらず少しはあちらへ曲りこちらへ曲りして家數も可なりありげに見ゆ」

と書かれており、昼時だったので飯を食おうと宿屋みたいなところで飯を作ってもらおうと入ったがすぐに用意ができないと断られ、街外れまで来てしまいます。

そこで、小さな旅籠にいって頼むとすぐにできるから上がれといわれ、仕方なく上がって観察するとどうもそこは「曖昧屋」だと気がついたとなっています。

飯もうまくなく対応にもいたたまれずそっと外に出ると向かいに車屋がありよろこんで頼んだらあまりにも法外な値段を言われ、疲れた足でまた歩き始め、そして昨日の真鍋公園から霞ケ浦を眺めたのです。

この真鍋宿は主に土浦一高下の坂道にその面影が残っています。

こちらの建物は「藤本蚕業株式会社支店」となっています。

藤本蚕業は蚕業で栄えた長野県の上田にあった蚕種製造業の総元締の会社で現在もその歴史館が上田にあります。

坂の上の方から眺めた真鍋宿。

真鍋宿-善応寺

土浦の真鍋宿には「善応寺」という真言宗豊山派の寺がある。

宿場町の途中からも脇道を入ると寺に出られる。宿場につながった寺と言える。

さて、この寺に石岡生まれの「佐久良東雄(さくらあずまお)」の墓があるのです。

生家(飯嶋家)が石岡市の柿岡の手前にあり、こちらにも先日風土記の丘の曲屋の藁葺屋根を見ていたらまた行きたくなってお邪魔した。

こちらはまた後で紹介できればと思います。

佐久良東雄は桜田門外の変の水戸浪士をかくまったとして投獄され、「徳川の粟は食えない」と断食して獄死しました。

また25歳から8年間、この善応寺の住職をしており、寺の観音堂に架かる額(聖観音)は東雄の書だといわれています。

境内の墓地にある東雄の墓の向かって右側には土浦藩の英才大久保要の墓がある。

大久保も安政の大獄で投獄され、獄中で死亡しています。

何げなく置かれている石像が長年風雨にさらされてきた年月を感じさせてくれました。

寺の入口左手に「照井の井戸」というきれいな井戸があります。

この井戸は、寺を見学している間にもひっきりなしに、何人もの人が水を汲みに来ていました。

昔はこの真鍋の宿場の水として重宝がられたに違いないでしょう。

説明では、鎌倉街道にも近く、水戸街道沿いでもあったので憩いの場でもあったろう。土浦藩がこの井戸を保護していたと記されていました

土浦市の指定文化財に指定されている。

明日は震災後行っていなかった銚子に出かけます。

またしばらくは月1回程度、定期的に行くことになりそうです。うまい魚が食べたい。

明後日は東京の実家と夜は友人との飲み会。帰りが遅くなりそう。

宿場町の途中からも脇道を入ると寺に出られる。宿場につながった寺と言える。

さて、この寺に石岡生まれの「佐久良東雄(さくらあずまお)」の墓があるのです。

生家(飯嶋家)が石岡市の柿岡の手前にあり、こちらにも先日風土記の丘の曲屋の藁葺屋根を見ていたらまた行きたくなってお邪魔した。

こちらはまた後で紹介できればと思います。

佐久良東雄は桜田門外の変の水戸浪士をかくまったとして投獄され、「徳川の粟は食えない」と断食して獄死しました。

また25歳から8年間、この善応寺の住職をしており、寺の観音堂に架かる額(聖観音)は東雄の書だといわれています。

境内の墓地にある東雄の墓の向かって右側には土浦藩の英才大久保要の墓がある。

大久保も安政の大獄で投獄され、獄中で死亡しています。

何げなく置かれている石像が長年風雨にさらされてきた年月を感じさせてくれました。

寺の入口左手に「照井の井戸」というきれいな井戸があります。

この井戸は、寺を見学している間にもひっきりなしに、何人もの人が水を汲みに来ていました。

昔はこの真鍋の宿場の水として重宝がられたに違いないでしょう。

説明では、鎌倉街道にも近く、水戸街道沿いでもあったので憩いの場でもあったろう。土浦藩がこの井戸を保護していたと記されていました

土浦市の指定文化財に指定されている。

明日は震災後行っていなかった銚子に出かけます。

またしばらくは月1回程度、定期的に行くことになりそうです。うまい魚が食べたい。

明後日は東京の実家と夜は友人との飲み会。帰りが遅くなりそう。

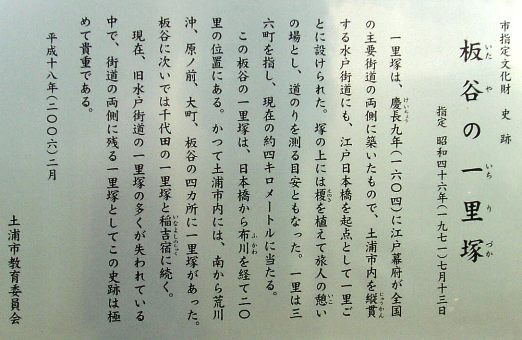

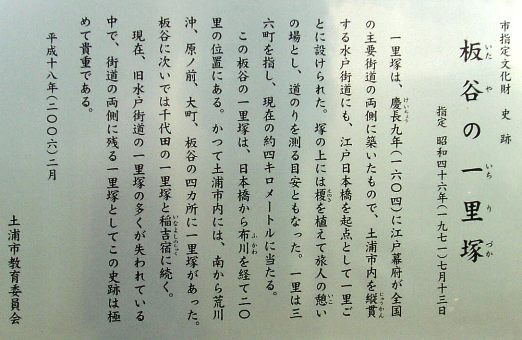

板谷の松並木(旧水戸街道)

江戸日本橋から水戸までの旧水戸街道(江戸街道)に唯一残っている松並木が土浦市の板谷にあります。

前から何度も通っていたところですが、旧水戸街道唯一の松並木街道とは気がつきませんでした。

真鍋宿からその先の中貫宿までの中間くらいになります。

この右側が日立電線の工場入口です。松並木はこの辺りから続きます。

江戸時代から続く街道の名残がありますが、昔は両側に続いていたのでしょう。

ところどころが少しずつ減っていっているようです。

この松並木の途中に「板谷の一里塚」ありました。

通りの両側に塚が残されています。

反対側の一里塚です。

この一里(約4km)毎に置かれた一里塚ですが、この先は「千代田.石岡インター」出口にあり、その次が「石岡の一里塚」です。

前から何度も通っていたところですが、旧水戸街道唯一の松並木街道とは気がつきませんでした。

真鍋宿からその先の中貫宿までの中間くらいになります。

この右側が日立電線の工場入口です。松並木はこの辺りから続きます。

江戸時代から続く街道の名残がありますが、昔は両側に続いていたのでしょう。

ところどころが少しずつ減っていっているようです。

この松並木の途中に「板谷の一里塚」ありました。

通りの両側に塚が残されています。

反対側の一里塚です。

この一里(約4km)毎に置かれた一里塚ですが、この先は「千代田.石岡インター」出口にあり、その次が「石岡の一里塚」です。

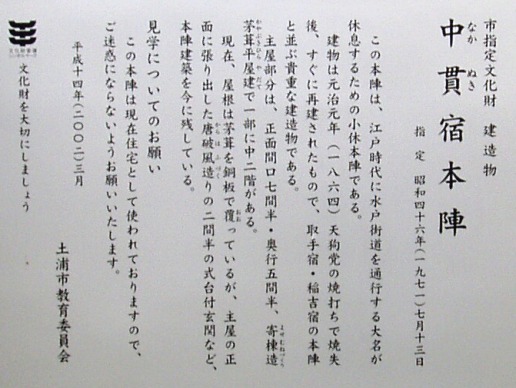

中貫宿(水戸街道)(1)

昔の街道をいくつか調べたり探してみたりしていますが、江戸時代のメイン街道は紹介される方も多く、ある程度知られていますので、敢えて取り上げるのは避けてきました。

しかし、近くは少しは紹介しておきたいとも思い、出かけてきました。

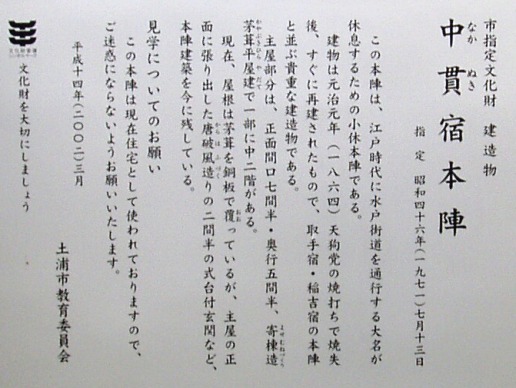

まずは常陸府中宿の2つ江戸寄りの「中貫(なかぬき)宿」です。

宿場の大名などが宿泊した宿(普通の旅籠ではなく、特別の家があてられた)を「本陣」といいますが、現在旧水戸街道で本陣が残っているところは「取手」「中貫」「稲吉」の3か所しかない。

現在の6号国道の中貫交差点から、一つ山側に平行に走る裏街道が旧水戸街道です。

古い町並みが少し残っていますが、手前の土浦・真鍋宿からの距離も近く、宿泊はしなかったようです。

この中貫本陣の本橋さんが今もここで暮らしています。

私も昔お世話になった方ですが、本陣とは知らずに車でこの門を何度か出入りしていました。

野菜(小松菜)やシイタケを分けていただきに行ったのです。

とても良い方ですよ。

天狗党に焼かれてしまい、その後の再建だといいます、。

今回の地震でも屋根瓦が一部壊れていました。

今日はこれから東京の実家に行きます。

夜は大学の友人数人と暑気払い。

次の更新は明日になりそうです。

しかし、近くは少しは紹介しておきたいとも思い、出かけてきました。

まずは常陸府中宿の2つ江戸寄りの「中貫(なかぬき)宿」です。

宿場の大名などが宿泊した宿(普通の旅籠ではなく、特別の家があてられた)を「本陣」といいますが、現在旧水戸街道で本陣が残っているところは「取手」「中貫」「稲吉」の3か所しかない。

現在の6号国道の中貫交差点から、一つ山側に平行に走る裏街道が旧水戸街道です。

古い町並みが少し残っていますが、手前の土浦・真鍋宿からの距離も近く、宿泊はしなかったようです。

この中貫本陣の本橋さんが今もここで暮らしています。

私も昔お世話になった方ですが、本陣とは知らずに車でこの門を何度か出入りしていました。

野菜(小松菜)やシイタケを分けていただきに行ったのです。

とても良い方ですよ。

天狗党に焼かれてしまい、その後の再建だといいます、。

今回の地震でも屋根瓦が一部壊れていました。

今日はこれから東京の実家に行きます。

夜は大学の友人数人と暑気払い。

次の更新は明日になりそうです。

中貫宿(水戸街道)(2)

昨日紹介した中貫宿の入口、出口あたりにそれぞれ下記のような標識が置かれている。

この場所は土浦市のはずれであり、かすみがうら市の入口に近い。

この標識には「フィールド博物館・土浦」となっています。

どういうものだろうか。調べてみました。

土浦市の商工観光課の事業の中にありました。

「物語性のある観光モデルコースや散策コースの設定など,来訪者が楽しんで歩ける歴史散策ルートづくりを行います。」

現在QRコードなども追加して、情報がすぐに得られるようにする計画のようです。

パンフレットがありました(こちら)。

さて、本陣のすぐ前に「安穏寺」という寺があり、その入口の道路に下記の標識が埋め込まれていました。

あれ? おかしいな。

「安穏寺 ANNONJI TEMPLE」となっています。

確か寺の名前は「あんとんじ」のはずですが・・・。

まちがいなのでしょうか。では寺を少し見学。

真言宗豊山派のお寺です。歴史的なものの説明は見かけませんが、趣のある山門があります。

山門を入ったところに地蔵、子安尊、如意来観音、馬頭観音などが置かれていました。

馬頭尊が少し変わっていますね。

この場所は土浦市のはずれであり、かすみがうら市の入口に近い。

この標識には「フィールド博物館・土浦」となっています。

どういうものだろうか。調べてみました。

土浦市の商工観光課の事業の中にありました。

「物語性のある観光モデルコースや散策コースの設定など,来訪者が楽しんで歩ける歴史散策ルートづくりを行います。」

現在QRコードなども追加して、情報がすぐに得られるようにする計画のようです。

パンフレットがありました(こちら)。

さて、本陣のすぐ前に「安穏寺」という寺があり、その入口の道路に下記の標識が埋め込まれていました。

あれ? おかしいな。

「安穏寺 ANNONJI TEMPLE」となっています。

確か寺の名前は「あんとんじ」のはずですが・・・。

まちがいなのでしょうか。では寺を少し見学。

真言宗豊山派のお寺です。歴史的なものの説明は見かけませんが、趣のある山門があります。

山門を入ったところに地蔵、子安尊、如意来観音、馬頭観音などが置かれていました。

馬頭尊が少し変わっていますね。

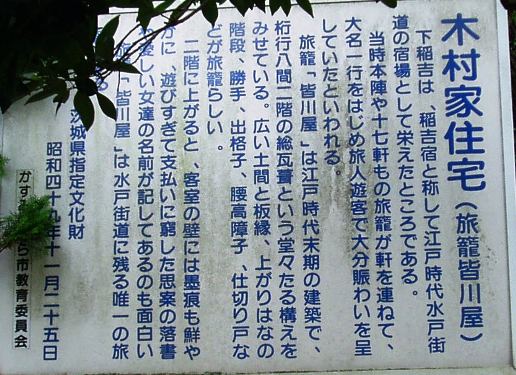

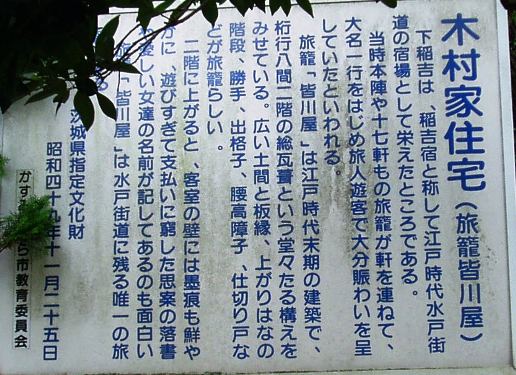

稲吉宿(旧水戸街道)

石岡の一つ手前の「稲吉宿」。6号国道に並行に昔の道が走っている。

この道を石岡側に来ると「かすみがうら市役所」がある。

思いたって出かけに朝写真を撮ったが、生憎の小雨。少し暗くなってしまった。

旧水戸街道で本陣が残っているのは数少なくなってしまった。

3か所だけとか。中貫はこの前に紹介しました。

石岡府中は「矢口家」だが、現在はパン屋さんになり、自宅はその裏になった。

この稲吉宿には水戸街道で唯一現存する皆川屋という旅籠(木村家住宅)が残されており、天狗党の残した柱の刀傷などが見られるといいます。

この道を石岡側に来ると「かすみがうら市役所」がある。

思いたって出かけに朝写真を撮ったが、生憎の小雨。少し暗くなってしまった。

旧水戸街道で本陣が残っているのは数少なくなってしまった。

3か所だけとか。中貫はこの前に紹介しました。

石岡府中は「矢口家」だが、現在はパン屋さんになり、自宅はその裏になった。

この稲吉宿には水戸街道で唯一現存する皆川屋という旅籠(木村家住宅)が残されており、天狗党の残した柱の刀傷などが見られるといいます。

水戸街道片倉宿

江戸時代の水戸街道(水戸から海沿いを仙台まで行く岩城街道とあわせ陸前浜街道と呼ばれました)も江戸千住の宿場から現在の水戸まで20の宿場がありました。

石岡は府中藩「府中宿」で15番目でした。

その次が竹原宿、片倉宿、小幡宿、長岡宿とつながり最後が水戸でした。

現在の国道6号線と近いところを通っていましたが、西にずれたり東に曲がったりで現在の6号と全く同じ場所は少ないです。

今日は先日たまたま通った時に気になった片倉宿(小美玉市堅倉)を少しだけ紹介します。

旧水戸街道は現在の国道6号の水戸に向かって左側を走っています。

この小美玉市役所の側に片倉宿がありました。

今は住所表記では「堅倉」となっていますが、昔は片倉でした。

本陣はなく、脇本陣が1軒と宿屋が10軒ほどあったといいます。

信号の手前が写真館で、その向こう側が旅館「かと屋」です。

昔の水戸街道は写真の左側からこの信号のところに出てきて、左(写真正面方向)に曲がります。

街道の曲がり角に「角屋」という旅館がありました。この宿はその後「旅館かと屋」と名前を変えて残っています。

この建物なのですが、改装で立て直されたようですが、設計に問題があり内部は完成できずに住むことができないそうです。

立派な建物ですし、歴史的重みも感じる建屋なのでもったいない感じです。

この「かと屋(角屋)」さんも江戸の中期ころには創業していたようですが、詳しくはわかりません。

これが使えないのはもったいないですよね。

曲がった先にあった「平本米穀店」さんです。時代がいつのものかはわかりませんでした。

現在の「旅館かと屋」さんは100mくらい離れた国道沿いに移転して営業をしていました。

「堅倉」の信号のすぐ横です。

この信号のところに大きな神社「貴布禰神社」があります。(以前紹介した記事 → こちら1、こちら2)

この堅倉は合併前の「美野里町」の役場があった場所で、小川町、美野里町、玉里村の3つが合併して「小美玉市」となり、小美玉市役所になりました。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。

石岡は府中藩「府中宿」で15番目でした。

その次が竹原宿、片倉宿、小幡宿、長岡宿とつながり最後が水戸でした。

現在の国道6号線と近いところを通っていましたが、西にずれたり東に曲がったりで現在の6号と全く同じ場所は少ないです。

今日は先日たまたま通った時に気になった片倉宿(小美玉市堅倉)を少しだけ紹介します。

旧水戸街道は現在の国道6号の水戸に向かって左側を走っています。

この小美玉市役所の側に片倉宿がありました。

今は住所表記では「堅倉」となっていますが、昔は片倉でした。

本陣はなく、脇本陣が1軒と宿屋が10軒ほどあったといいます。

信号の手前が写真館で、その向こう側が旅館「かと屋」です。

昔の水戸街道は写真の左側からこの信号のところに出てきて、左(写真正面方向)に曲がります。

街道の曲がり角に「角屋」という旅館がありました。この宿はその後「旅館かと屋」と名前を変えて残っています。

この建物なのですが、改装で立て直されたようですが、設計に問題があり内部は完成できずに住むことができないそうです。

立派な建物ですし、歴史的重みも感じる建屋なのでもったいない感じです。

この「かと屋(角屋)」さんも江戸の中期ころには創業していたようですが、詳しくはわかりません。

これが使えないのはもったいないですよね。

曲がった先にあった「平本米穀店」さんです。時代がいつのものかはわかりませんでした。

現在の「旅館かと屋」さんは100mくらい離れた国道沿いに移転して営業をしていました。

「堅倉」の信号のすぐ横です。

この信号のところに大きな神社「貴布禰神社」があります。(以前紹介した記事 → こちら1、こちら2)

この堅倉は合併前の「美野里町」の役場があった場所で、小川町、美野里町、玉里村の3つが合併して「小美玉市」となり、小美玉市役所になりました。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。荒川沖宿(旧水戸街道)

先日土浦駅の一つ東京寄りにある「荒川沖」に行きました。

国道6号線から一つ線路寄りに平行に走る道が旧道のようです。

わらぶき屋根の家が残っています。

(画像をクリックすると大きな画像が表示されます)

(上の写真)鶴町(たばこ屋さん)の建物?

(画像をクリックすると大きな画像が表示されます)

(上の写真)佐野屋(旅籠)だった家のようです。

(画像をクリックすると大きな画像が表示されます)

詳細はわかりませんが数件の家の造りが昔をしのばせてくれるものがあります。

荒川沖の駅前も駅の反対側が開けてきましたが、西側の旧道沿いの面影も是非残してほしいものです。

水戸街道の宿場は「取手」-「藤代」-「若柴」-「牛久」-「荒川沖」-「中村」-「土浦」-「中貫」-「稲吉」-「府中(石岡)」と続きます。

荒川沖宿は手前の「牛久宿」と分担した宿場で本陣は置かれなかったそうです。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。

国道6号線から一つ線路寄りに平行に走る道が旧道のようです。

わらぶき屋根の家が残っています。

(画像をクリックすると大きな画像が表示されます)

(上の写真)鶴町(たばこ屋さん)の建物?

(画像をクリックすると大きな画像が表示されます)

(上の写真)佐野屋(旅籠)だった家のようです。

(画像をクリックすると大きな画像が表示されます)

詳細はわかりませんが数件の家の造りが昔をしのばせてくれるものがあります。

荒川沖の駅前も駅の反対側が開けてきましたが、西側の旧道沿いの面影も是非残してほしいものです。

水戸街道の宿場は「取手」-「藤代」-「若柴」-「牛久」-「荒川沖」-「中村」-「土浦」-「中貫」-「稲吉」-「府中(石岡)」と続きます。

荒川沖宿は手前の「牛久宿」と分担した宿場で本陣は置かれなかったそうです。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。

| HOME |