常陸国における源平合戦(序)

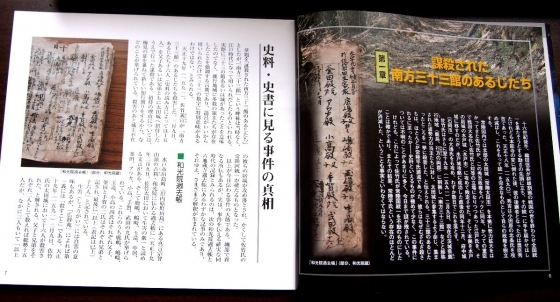

書棚を見ていたら、4年前の藝文の特集号が出てきた。

最近、地元石岡にいて常陸国の源氏・平氏をもう少し掘り下げておきたいと考えていた。

さて、ここに書かれている話とは多分多くのところでラップすると思うが、これを参考にしながら少しまとめておければなどと思っている。

年内にどこまで進められるか?

まだ訪れていない所にどれだけいけるのか?

まったく見通しは無いが、今まで訪れたところなどもかなりあるので・・・・・

400年後の源平合戦。

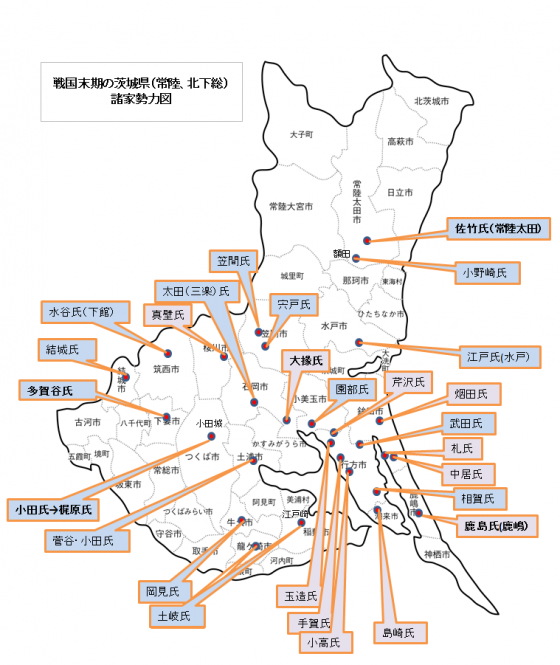

これは1180年代に起った源平合戦の400年後の1580~90年代に源氏の流れをくむ佐竹氏がそれまでこの地方を治めていた常陸平氏の大掾氏(だいじょうし)一族を滅ぼし、常陸国を制したことを指している。

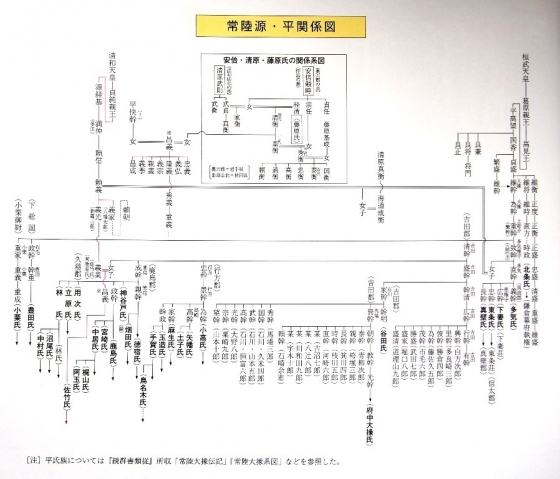

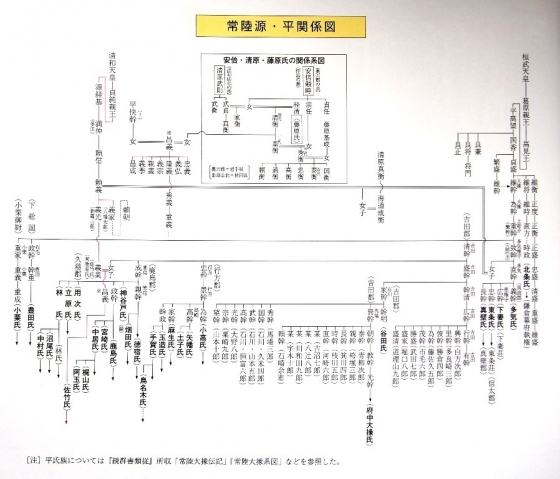

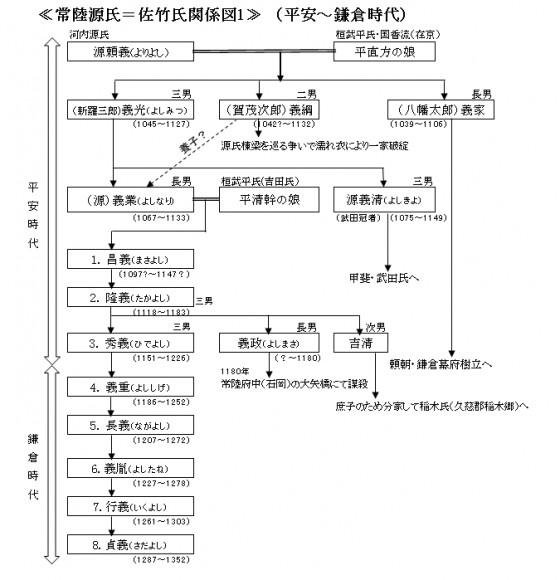

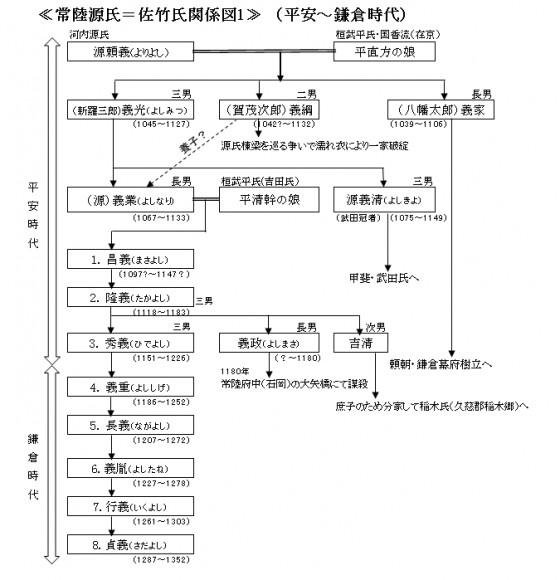

この藝文特集号の最初に、「常陸源・平関係図」というこの地方に関係した人物の相関関係図が載っている。

これは現在土浦博物館館長の糸賀先生の纏められた図表だが、参考になる点が多くあり、これからの理解の助けとなりそうだ。

なにしろ、関東における武士軍団も源平入り混じっているし、特に女性まで含めると血筋は恐らくどちらも混じっていると思って間違いは無い。

佐竹氏が水戸より南側を治めていた多くの館の主を滅ぼしたことについて、これを読んでもう少し勉強して理解を改めないといけないとも思い返した。

訪れておかなければいけない場所もまだまたありそうだ。

少し時間は掛かると思うが、やることが出来ればありがたいことでもある。

それにしてもここ石岡は史実としてたくさんの事柄の宝庫なのだが、なんだか眠ってしまったような・・・・・・

博物館のようなものが出来ればと願っている。

最近、地元石岡にいて常陸国の源氏・平氏をもう少し掘り下げておきたいと考えていた。

さて、ここに書かれている話とは多分多くのところでラップすると思うが、これを参考にしながら少しまとめておければなどと思っている。

年内にどこまで進められるか?

まだ訪れていない所にどれだけいけるのか?

まったく見通しは無いが、今まで訪れたところなどもかなりあるので・・・・・

400年後の源平合戦。

これは1180年代に起った源平合戦の400年後の1580~90年代に源氏の流れをくむ佐竹氏がそれまでこの地方を治めていた常陸平氏の大掾氏(だいじょうし)一族を滅ぼし、常陸国を制したことを指している。

この藝文特集号の最初に、「常陸源・平関係図」というこの地方に関係した人物の相関関係図が載っている。

これは現在土浦博物館館長の糸賀先生の纏められた図表だが、参考になる点が多くあり、これからの理解の助けとなりそうだ。

なにしろ、関東における武士軍団も源平入り混じっているし、特に女性まで含めると血筋は恐らくどちらも混じっていると思って間違いは無い。

佐竹氏が水戸より南側を治めていた多くの館の主を滅ぼしたことについて、これを読んでもう少し勉強して理解を改めないといけないとも思い返した。

訪れておかなければいけない場所もまだまたありそうだ。

少し時間は掛かると思うが、やることが出来ればありがたいことでもある。

それにしてもここ石岡は史実としてたくさんの事柄の宝庫なのだが、なんだか眠ってしまったような・・・・・・

博物館のようなものが出来ればと願っている。

常陸国における源平合戦(1) <律令制と親王任国>

このブログのテーマは常陸国の源氏・平氏の戦いなどを書くものだが、その前提となる常陸国の成り立ちなどをまとめておきたい。

大和を中心に日本国が建国されたのを何時と見るかは諸説あり、ここではそこには踏み込まない。

しかし、大和朝廷が中国唐の中央集権的国家を見習って、律令制度を発令した西暦701年の大宝律令により全国に統一国家としての姿が確立したと考えられる。

少し前を辿れば、645年にそれまで権力を握ってきた蘇我氏を滅ぼした大化の改新の事件(中大兄皇子や中臣鎌足らが蘇我入鹿を暗殺)が起こり、となりの朝鮮半島の白村江で663年に日本・百済連合軍として、唐・新羅連合軍と戦った。

しかし、ここで大敗してしまう。

この当時、日本にはまだ中央政権制度がなく、この大敗を機に隣りの大国・唐を見習って、この律令国家制度を強力に進めることを目指したのだろう。近隣諸国でこの唐の律令制国家を見習ったのは日本しかないのだ。

大雑把に言って、「戸籍に登録した人に土地を与え、税を納めさせ、兵役を負担させる」といった中央政権の樹立である。

また、この前からやって来ていた百済の人々やこの時に日本に逃れてきた多くの百済人の要人たちは、大陸から伝わっていた数多くの知識や技術を持っており、その後の日本国建設に大いに力を発揮してもらうことにもなった。

そして、この律令制度に欠かせない全国の律令国(今の県のような範囲)が整備されていった。

ただ、令制国が成立する前に、土着した豪族が世襲した国造(くにのみやつこ)が治める国と、県主(あがたぬし)が治める県(あがた)があったようだが、これが令制国になると、中央から派遣された国司が治める国の形式になっていった。

704年には全国の国印が鋳造され、平城京に都を置いた奈良時代の初め、713年に全国に風土記の編纂を命じている。

また同じ年の5月に全国の郡(こおり)・郷(さと)の名前を2文字の好字とするように通達が出された。

これにより国名が変ったのは以下がある。(幾つか段階があり、同時に成立したかは不明)

・ 上毛野国 ⇒ 上野国

・ 下毛野国 ⇒ 下野国

・ 木国 ⇒ 紀伊国

・ 粟国 ⇒ 阿波国

・ 火国 ⇒ 肥前国、肥後国

・ 豊国 ⇒ 豊前国、豊後国

・ 凡河内(おおしこうち)国 ⇒ 河内国、摂津国

また、律令制の制定によりそれまでの国が分割されて成立した国も幾つかあり、律令国家成立後に分割されて成立した国もある。

平安時代に入り纏められた延喜式の中に書かれた国は

畿内:5(大和国、山城国、河内国、和泉国、摂津国 )・・・5畿内と呼ばれる。

畿内から各方面に7つの街道を整備し、それぞれの国府を結んだ。

<東海道>

・伊賀国 ・伊勢国 ・志摩国(8世紀初めまでに伊勢国より分立)

・尾張国 ・三河国 ・遠江国 ・駿河国 ・伊豆国(680年に駿河国より分立)

・甲斐国 ・相模国 ・武蔵国(771年、東山道から東海道に変更)

・安房国(718年に上総国より分立、741年に上総国に併合、757年再分立)

・上総国 ・下総国 ・常陸国

<東山道>

・近江国 ・美濃国 ・飛騨国 ・信濃国 ・諏方国( 721年に信濃国より分立、731年に再統合)

・上野国 ・下野国 ・陸奥国(7世紀に常陸国より分立) ・石背国(718年に陸奥国より分立、数年後に再統合)

・石城国(718年に陸奥国より分立、数年後に再統合) ・出羽国(712年に越後国出羽郡を割いて建立)

<北陸道>

・若狭国 ・越前国 ・加賀国(823年に越前国より分立)

・能登国(718年に越前国より分立、741年に越中国に併合、757年に再分立)

・越中国 ・越後国 ・佐渡国(743年に越後国に併合、752年に再分立)

<山陰道>

・丹波国 ・丹後国(713年に丹波国より分立) ・但馬国

・因幡国 ・伯耆国 ・出雲国 ・石見国 ・隠岐国

<山陽道>

・播磨国 ・美作国(713年に備前国より分立) ・備前国 ・備中国 ・備後国

・安芸国 ・周防国 ・長門国

<南海道>

・紀伊国 ・淡路国 ・阿波国 ・讃岐国 ・伊予国 ・土佐国

<西海道>

・筑前国 ・筑後国 ・豊前国 ・豊後国 ・肥前国 ・値嘉島(876年に肥前国より分立。数年後に再編入)

・肥後国 ・日向国 ・大隅国(713年に日向国より分立)

・多禰国(702年に日向国より分立、824年に大隅国に併合) ・薩摩国(702年に日向国より分立)

・壱岐国 ・対馬国

(以上はWikipediaより)

また、都からの距離で、畿内、近国、中国、遠国に分類し、国の規模で大国、上国、中国、下国に分類されていた。

延喜式に載っている大国は以下の13か国であった。

「大和国、河内国、伊勢国、武蔵国、上総国、下総国、常陸国、近江国、上野国、陸奥国、越前国、播磨国、肥後国」

さて、東国における源平合戦の話として忘れてはいけな親王任国(しんのうにんごく)の制度がある。

それは桓武天皇には子どもがたくさんおり、続く平城天皇及び嵯峨天皇も多くの子供たちがいた。

こうなると皇室としてあたえる役職が足りなくなって、養っていけなくなってきた。

そこで、西暦826年に、遠い国で大国といわれて比較的肥沃な地から常陸国、上総国、上野国の3国を選び、この国の税を皇族の費用に当てるために、親王(天皇の子供達の皇族)が直接統治する「親王任国(しんのうにんごく)」制度を作った。

最初は桓武天皇の3人の親王がそれぞれ3カ国の国守に選ばれ、この職を太守と呼び、官位は正四位下であった。

しかし、この太守は形だけのその国のトップで、中央にいて現地には行かなくても良いといった制度であった。

こんな遠い国に行かなくても都で優雅に暮らせるなら誰も行かないですね。

そこでこれらの親王任国では、実際の国司のトップに当る職は「介(すけ)」(常陸介、上総介、上野介)となった。

これがその後の将門の乱や平氏、源氏の勢力争いにもなって行くのです。

当時の国司の階級は

・守(かみ)・・・大国、上国には権守(ごんのかみ)1名が追加された。

・介(すけ)・・・大国、上国には権介(ごんのすけ)1名が追加された。

・掾(じょう)・・・大国には大掾(だいじょう)、少掾(しょうじょう)がおり、大国、上国には権掾(ごんのじょう)もいた。

・目(さかん)・・・大国には大目(だいさかん)、少目(しょうさかん)がいた。

・史生(ししょう)・・・大国に5名、上国4名、中国3名、下国2名。ただし定員は時代や場所でも異なっていたかもしれない。

※ 国司四部官・・・守・介・掾・目

(注)この国司も時代により変化し、しだいに都から離れずに親王任国と同じように名ばかりの守や皇族の費用に充てるための兼務などが増えてきます。これらの国司は「名代〔みょうだい〕国司、知行主〔ちぎょうぬし〕」などと呼ばれます。

また、代理を現地に置いたりもしていたようです。この代理は「目代(もくだい、めしろ)」と呼ばれており、上記の目(さかん)とは違います。

常陸国の国府である石岡の茨城廃寺ちかくに「小目代」という地名がありますが、この小目代は目代の代理人を指す言葉のようです。代理の代理が現地にいたという事でしょうか。

(続く)

常陸国における源平合戦(2) 源氏と平氏のはじまり

一般には源氏と平家という言い方をする場合が多いが、平家は清盛を中心とした伊勢平氏が都で華やかに暮らした時代の呼び名であり、それ以外は平氏と呼んで差し支えないと思う。

ここでは源氏・平氏という呼び方をする。

さて、源平合戦やその後の鎌倉幕府を開いた時代は、どうも平家(平氏)=貴族で、源氏=武士 という構図でとらえがちだが、これは少し間違っていると思う。また西の平氏に東の源氏という考え方も少し違う。

伊勢平氏にしても基本的には東国にやってきた桓武平氏の流れの中から伊勢に土着した平氏であるからルーツはやはり東国にあり、基本は東国武士と変らない。

まず、源氏と平氏のはじまりを探ってみよう。

前回書いたが、平安時代の西暦826年に東の遠国である大国の中から3国を親王任国とした理由は、桓武天皇はじめ、その後の天皇にも子どもが多くいて親王(天皇の皇子)たちに満足な職を与えられなくなったことが原因だと述べた。

しかし、子供でも親王になれたのは数人で、多くを皇族から民間に下ろした(臣籍降下:臣下の籍に降りる)のです。

平安時代以前にもこのようなことは行われていたようですが、臣籍降下するときに身分を証する物として皇室の源流であるという意味で「源氏」の名、平安京の皇室に繋がるという意味で「平氏」の名を与えたのです。

最初に源氏の名が与えられたのは西暦814年のに嵯峨天皇(桓武天皇の第2皇子)の皇子女8人に対してです。

その後も天皇の子供や孫に対してたくさんの源氏名が贈られました。

そのため、それぞれの系統を示すために嵯峨源氏、清和源氏など、江戸時代まで二十一流が存在します。

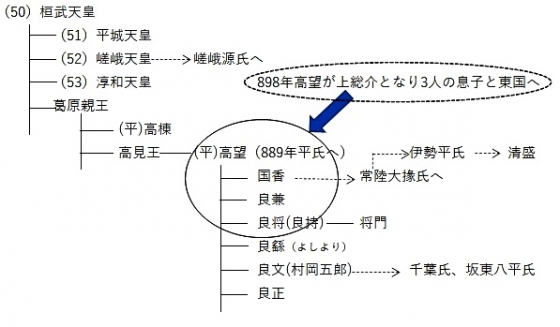

一方平氏ですが、これは825年に、桓武天皇の孫の代から始まった桓武平氏をはじめ、仁明平氏、文徳平氏、光孝平氏の四流だけです。子供の代ではなく孫の代からですので、呼び名も少し変えたのかもしれません。

でも、源氏になったその子供も源氏を名乗りますので、どちらが偉いなどと言ってみても仕方が無いでしょう。

桓武天皇にはたくさんの親王おり、以下にその主な系譜をWiki.から載せておきます。

ここには載せきれない系譜がたくさんありますが、ここの流れで重要なの嵯峨源氏と桓武平氏です。

源氏・平氏を研究するような方は細かく見ていく必要はあるでしょうが、ここは研究論文ではありませんので大きな流れだけを捉えていきます。

・嵯峨源氏・・・桓武天皇の第2皇子の嵯峨天皇の子供たちの中から814年に臣籍降下して源氏が誕生した。

・桓武平氏・・・桓武天皇のやはり皇子であった葛原(かずらわら)親王の子供、孫たちを825年に臣籍降下して平氏が誕生した。

源氏も平氏も基本的には、共に天皇の子供、孫、曾孫などが臣籍降下するときにこの氏を名乗ることが許されたということですので、後々白黒争うことになるというのもどうなんでしょうね。

平安時代のこの源氏や平氏は、中央(朝廷)で、いろいろな形で役職にも付いていたが、徐々にこれは廃れて行ったようだ。

代が後ろに行けば、そんなに役職などには就けず、没落して行った者も多いと考えられるし、役職も中央は無くなり、地方の役職の欠員がでれば、地方に出かけていく者たちも多くなっていったと思われます。

紫式部が天皇の親王として出生し、才能・容姿ともにめぐまれながら臣籍降下して源氏姓となった光源氏の栄華と苦悩の人生を「源氏物語」として書いたといわれるのですが、書かれたのは西暦1000年頃(1008年?)ではないかと見られています。

そして光源氏のモデルとしての最有力候補の一人に上の図表にある嵯峨源氏の源融(とおる)がいます。

源融は嵯峨天皇の皇子だったが、母親の身分が低く臣籍降下して源氏となったのです。

しかし数いた源氏の中でも出世頭ともいえ、日本の朝廷組織の最高機関である太政官の官職の一つである「参議」になっています。

嵯峨源氏は名前が1文字の人が多いので、源姓で1文字の人物は嵯峨源氏の一派と考えられ、源融(とおる)の孫の源仕(つこう)は関東の武蔵国に下向し、仕(つこう) - 宛(あつる) - 綱(つな) など3代に亘って東国(武蔵国)で活動し、ご存知の大江山の酒呑童子で名を知られる頼光四天王の一人である渡辺綱はこの源綱である。

源綱は武蔵国足立郡箕田郷(現:埼玉県鴻巣市)に生まれるが、都に近い摂津国(大阪)の源氏に婿養子に入り、そちらで暮らすようになった。渡辺はその住んだ地の地名(摂津国西成郡渡辺)です。

臣籍降下が始まった当初は、多くの源氏、平氏も中央政権の中での貴族として暮らしていたようだが、これも次第になくなり、まだ開拓余地のたくさん残っていた東国への進出が始まるのだった。

また、東国で基礎を固めた源氏や平家もその子や孫の代には都に残っていた源氏や平家を頼って都での仕官などを願った者も多くいたようです。

(続く)

常陸国における源平合戦(3) 常陸国における平氏のはじまり

東国、特に常陸国における平氏の始まりを書いておきます。

一般には、889年に桓武天皇の皇子であった葛原親王の孫の高望王が臣籍降下して宇多天皇より平氏姓を賜ったところから始まります。平高望(たいらのたかもち)となって9年後の898年に高望は上総介になります。

高望は、都ではこれ以上いても出世は望めないと思ったのか、遠い上総国(今の千葉県東南部)の未知の領土にあこがれたのか、三人の子供を連れて上総国へ赴任してきたのです。(当時は必ずしも現地に赴任しなくてもよかったようです)

葛原親王は天皇にはなれませんでしたが、親王に与えられる最高位である一品に叙せられており、式部省(文官の勤務状態や品行などを取り調べたり、官を授けたりする機関)の長官という地位にあり、親王任国の常陸国や上野国の大守を歴任していました。

そして子供は長男・高棟王と次男・高見王の二人男子がおり、長男・高棟王は臣籍降下して平氏を名乗りますが、子孫は高棟王流堂上平家として京都での公家平家として栄えます。

しかし、次男の高棟王は無位無官のまま早世してしまい、その子の高望も臣籍降下して京の社会で生きていこうとしますが、親がなくなっていて後ろ盾もなく、都の公家社会からは没落してしまったようです。

これが平氏に臣籍降下した高望(たかもち)が9年後に上総介となって、京に残らずに東国へ新天地を求めた背景ではないかと思います。ただ、平家物語の元となった琵琶法師の記録には京の都において民部卿宗章の謀反を鎮圧し功績で、上総介となったが、これは当時東国で群盗などがたびたび蜂起していたため、これを鎮めるために選ばれたのではないかとも言われているようです。

しかし、この流れが東国における平氏となり、また後の子孫である伊勢平氏から平清盛が出たのです。

さて、平高望が上総介として東国に一緒に伴ってきたとされるのは正室・藤原良方娘との間に出来た子供、長男国香(くにか)、次男良兼(よしかね)、三男良将(よしまさ、又は良持:よしもち)の三人です。

平高望は、その後902年に西海道の国司となり大宰府に移りますが、三人の子供たちは上総、下総、常陸国に土着して領地を拡大し、武士団の形成も為されていきます。

平高望が大宰府に移った翌年の903年に大宰府で菅原道真が死去していますが、丁度その頃、東国では平将門が生まれています。将門は高望の三男・平良将の子供です。

当時開拓した土地をどれだけ自分の物に出来たかどうかはわかりませんが、この平高望や三人の息子が来る前に、地元にはすでに、強大な力を持つ豪族となっていた人物がいました。

常陸国でのその筆頭が、源護(みなもとのまもる)という人物ですが、居住地は真壁(羽鳥地区?)あたり、筑波山の西側から北側にかけて広大な領地を有していたといわれています。

当時、現地の長官職である常陸大掾(だいじょう)を任されていたようで、都から任命されてきた介などよりも職としては下なのですが、領地や馬、財宝などを貯えていたようで、上総介としてやってきた平高望親子が勢力を拡張していくためには、この地方の豪族と手を組んだり、血縁関係を結んだりしていく必要があったようです。

源護については、詳細は残されていませんが、名前が1字の源氏であるので、嵯峨源氏の一族(源融の系列か?)ではないかとも考えられています。

1)長男の国香(くにか)はこの常陸大掾の源護の娘を妻とし常陸国に進出します。

この国香は将門の乱のときに死んでしまいますが、その子孫が代々常陸国の大掾職を継いで大掾氏を名乗るようになります。また、平清盛を代表とする平家と言われるのはこの国香の子孫で伊勢に移った平氏です。

2)次男の良兼は千葉県九十九里の屋形を本拠地とし、上総と下総に領地を持っていたといわれます。この屋形は栗又川の入口にあって、内陸には大きな内海(椿の海)が広がっている場所です。父の高望が902年に東国を去った後は父の後を継ぎ上総介となり、領地を広げて行ったようです。しかし、将門の乱が起こり、兄の国香が殺されてから、将門と対立し、多勢の勢力で戦を挑むも将門に負けて下野国府ににげこみます。このあたりは次回の将門の乱のほうで書きたいと思います。

3)三男・良将(良持)は、やはり源護の娘婿となり、下総国相馬郡の犬養春枝の娘を妻とするなど、在地勢力との関係を深め常陸国・下総国・上総国の未墾地を開拓して領地を広げていきます。しかし鎮守府将軍となって陸奥国胆沢城に赴任が、比較的若くしてなくなってしまったようです。その後をまだ若い将門が継いだいたのでしょう。(将門記で次回取り上げます)

ただ、平将門がおこした乱で敗れたため、良将の正当な子孫はいなくなりました。

このように高望王の子孫たちは坂東に地盤を持つ有力豪族として発展していくことになります。

4)平高望には其の他にも、四男・良繇(よしより)や側室の子どもである五男・良文以下、良広、良持、良茂、良正などがいました。

これらの人物もその後遅れて関東にやってきて土着した平氏として名を残した人物が出てきます。四男・良繇については詳細が不明でくわしいことがわかりません。

ただ、関東地方の平氏として重要なのは、五男の平良文(よしぶみ)です。良文は、兄弟三人とは遅れて関東地方にやって来て、当初武蔵国(村岡)を基盤とし、下総にも進出しました。そして、その子孫が後の千葉氏、三浦氏、大庭氏、梶原氏など「坂東八平氏」と呼ばれる有力武士団となっていきます。

(つづく)

常陸国における源平合戦(4) 平将門の乱(1)

西暦898年、平高望は3人の息子を伴って上総介として東国にやってきた。

どのルートを通って上総国に来たのかは定かではない。

しかし、当時上総国へは古東海道をきたとすれば、伊豆半島横須賀ちかくの走水(はしりみず)から上総国府(市原)に近い富津岬へ舟で渡ったはずだ。

もしくは舟に乗って黒潮に乗って房総半島を回って北上し、千葉県の九十九里浜側に上陸したのかもしれない。

この九十九里浜の現在の横芝光町屋形(やかた)に平高望や次男の良兼が上総介として住んでいた屋敷があったため屋形(館)の地名となったのではないかともいわれている。

ここからは栗山川をさかのぼれば、下総や上野国などへのアクセスも良い。

また古代から多くの古代人が使った丸木舟が遺跡として多く発掘されており、食料にも恵まれた土地だったと考えられる。

さて、当時の東国での記録はあまり残されているものも少なく、皇族の子孫として都で生まれ若いころに東国にやってきた国香たちは都の生活を知っている。

これを第一期生とすれば、この一期生の子供たちは東国で生まれた最初の平氏で、東国の平氏の第二期生といえるだろう。

この者たちはどんな思いで、東国で過ごし、また都に居る親戚たちのことを思っていたのだろうか。

これについては想像するしかない。

東国で起きた大事件の主役「将門」はこの第二期生だ。

数少ない記録でもある将門記を読みながらその当時の東国での武士団結成に向かう源治・平氏の動向を見ていきたいと思う。

勿論逆賊となり大和政権・朝廷からは皇室に歯向かった大悪人のレッテルを貼られ、表舞台では抹殺された記録も、東国庶民の間では神社に祀られ、英雄としての伝説などが残された。

将門記は将門を英雄として書かれたものであるから、史実とは違った部分も多々あるかと思うが、そこは歴史の先生方に任せて、事実と違うところもありそうだという前提で読んでいただきたい。

また東国の源平、藤原氏などの武士団の発生には欠かせない要素であろう。

将門記も原文は残されておらず写本が残されているだけだ。

また将門の死(940年)後どの位経ってから書かれたものかははっきりせず100年くらい後ではないかと考えるのが妥当かと思う。

作者も近くの僧侶ではないかなどとも言われ、正確にはわかっていない。

原文(写本)は難読な漢文で書かれており、ところどころに欠文があって解釈も分かれる。

これから書く内容もただの参考程度に読んでいただければと思う。

文学書としては、大岡昇平、吉川英治、海音寺潮五郎、村上春樹、赤城宗徳さんや数多くの歴史学者などが書いているので、興味のある方はこれらの小説などを読んでください。

ここでは私の所属している「ふるさと風の会」の「打田昇三」氏の書かれた「打田昇三の私本将門記『罪と名声』」を参考とさせていただきました。

平高望の三人の息子たちは、当時、筑波山の北西部に巨大な勢力をもっていた源護(みなもとのまもる)と手を組むことを考えた。

当時源護は常陸大掾(だいじょう)の職を任されていたという。

長男の平国香はこの源護の娘を妻にして(次男の良兼と娘を争ったという話もある)、大掾職を継ぎ、石田に居を構えており、水守(みもり)に館を持っていた。

水守は、現在の学園東大通りが国道125号線に交わる(田中信号)の少し南側のつくば市水守(みもり)であり、平安時代中期には「水守郷」と呼ばれていた。

恐らく国香は条里制などの管理をし、ここの田の水利の実権を持っていたのだと思われる。

ここが国香死亡後の将門に対抗する人々の初期の拠点だったようだ。

国香の住まいは常陸国真壁郡石田にあったといわれ、現在の筑西市(旧明野町)東石田(東石田公民館と隣の長光寺あたり)だとされている。

将門の乱に館は焼かれ、国香も亡くなった。

将門記の記述を元にして時代を見ていこう。

1) 将門は西暦903年、陸奥鎮守府将軍・平良持の三男として下総国で生まれた。

2) 母親は下総の名族・犬養氏の娘である。

3) 父は鎮守府将軍であったが将門のまだ10代の頃に亡くなり、将門が父の後を継いだらしい。

4) 伯父の国香の嫡男・貞盛は都に上って朝廷保有の馬の飼育・調教にあたった官職である「馬寮(めりょう/うまのつかさ)」として勤務していた。

5) 将門も都に上り、亡き父の縁故をたよって太政大臣・藤原忠平に仕え、天皇の護衛官である「禁裏瀧口(きんりたきぐち)」として約10年間勤務した。

6) このままでは出世は出来ないと思ったか、将門は朱雀天皇の即位の時に、職を辞して下総へ帰って来た。

ここからは将門記の記述による

<私闘の始まり>

原文には欠落が多く、何故事件が始まったのかは推論しかない。

伯父の国香や良兼とは、どうも女性に絡んで931年頃から不仲になっていたという。

この女性が絡む事案については諸説あるのでここは不明としておきたい。

<将門が迎撃される>

西暦935年2月4日、外出から館に戻る途中、野本で源護の息子である「裏」「扶(たすく)」により襲撃を受けた。

このとき、少人数しかいなかった将門の軍勢は風も味方して、この源護の息子たちの軍勢を打ち破ってしまいました。

<将門が反撃を開始>

襲撃を受けて4日後には、将門の軍勢は勝ちに乗じて敵となった勢力の拠点、野本・石田・大串・取木などの館や近隣の民家などにも火をつけ、おりからの強風で火の勢いは凄まじく、出てきた者たちは次々と矢を放たれて死んでしまった。

雑兵の多くは農民であり、彼らは武器を棄て逃げ惑ったのだろう。石田に居た長老国香もこの時に焼死したという。

<貞盛の苦衷>

この国香の死を知らされた都にいた嫡男の貞盛は、しばらく動きも取れなかったが、しばらく後に許可を取り常陸国に帰って来た。

父親・国香の屋敷はすでにひどい焼け方で、国香の遺骨もわからない。

しかし、どうにか遺骨らしきものを捜して現地に埋葬したようだ。

ただこれも「伝・国香の墓」として近年まで石田に残されていたが、これも伝承でしかない。

また貞盛は母親の行方を捜すが、これも近隣に聞きまわって、ようやく母親、妻などの行方を知ることができた。

貞盛は父親の敵である将門を攻めたいところではあったが、戦の原因が護の息子たちが最初に将門を襲撃したためであり、それに巻き込まれて死亡したことを知り、すぐには反撃せずに和睦して、自分は都に戻ろうとしたのだった。

<良正の画策>

和睦を考えていた貞盛であったが、ここに割り込んできたのが平良正である。

良正は高望の正妻の子ではなく、妾の子といわれていたが、最初に将門を襲った源護の子供である「扶(たすく)」とはどうも姻戚関係にあったようで、国香の弟の良兼とも手を組み将門を殺そうとして走り回っていたという。良正については、最初の襲撃の時から扶の仲間として加わっていたという説もある。

ただ、良兼は居住していたのが東の端の九十九里浜近く(横芝光町の屋形)であったので、この争いには参戦せずしばらく傍観していたようだ。

<川曲村の戦い>

平良正は桓武平氏の仲間ではあったが、こちらの源氏一派と血縁関係を持ち、源氏の見方をして、将門を攻めたのだ。

平氏同士の内輪もめという構図のように思いがちだが、源護一派と良正が源氏の仲間として加わり将門に対抗するという、関東の最初の源平合戦ともなった。

この護や平良正の動きは将門が知るところとなり、将門軍は935年10月11日に川曲(かわわ:下妻市西南の鬼怒川右岸あたり)に出陣した。

この両軍が日の戦も将門軍の勝利で、良正たちの死者は60余騎、山王神社も焼け、良正に味方した者たちはみな散りじりに逃げ惑ったという。

さてこの続きは次回の載せるが、将門記では、平氏の長男である平国香は、この争いが始まってすぐに死んでしまう。

東国における(特に常陸国における)平氏の系列は、この国香から始まっているといっても良く、また清盛に代表される伊勢平氏も国香の子孫である。

将門記は平将門が中心であるので、残念だが、国香についてはほとんど触れられていない。

あっけなく焼き打ちにあって死んでしまったようだ。

私の住む常陸国の国府があった石岡では平福寺にある五輪塔の真ん中にある大きな墓が国香のものという伝承があるが、住んでいたのは筑波山の西側の石田であり、常陸国国庁には恐らく通うだけだったのだろう。

墓も実際のところは存在するかどうかも怪しい事になる。

(将門記 続く)

常陸国における源平合戦(5) 平将門の乱(2)

将門記の前回の続きです。

<良兼の介入>

国香の弟の平良兼は国香と同じく源護(まもる)の娘を妻にしている。また日頃から将門とは不仲であったようだ。川曲村の戦いで破れた平良正は将門の悪口を散々と手紙に書き良兼に送って一緒に将門を成敗してくれるように懇願した。常日頃仲の悪い将門の悪口を信じた良兼はすぐに良正や護の援護を約束した。

<下野国境の戦い>

良兼はすぐに軍勢を集めて、周りの役人の制止も振り切って、936年6月26日に上総より常陸国を目指して出立した。香取神宮に戦勝祈願をして利根川を渡り、江戸崎辺りで休憩し、阿見・荒川沖辺りを経由してつくばの拠点「水守」の平良正の館に到着した。

そして、到着したのに良正らが迎えに出なかったことにも腹を立て、国香の嫡男の貞盛が将門攻略に参戦していないことから、貞盛にも戦に加わるように説得したのだった。こうして良正、良兼、貞盛の連合軍、数千が下野国に集ったのだ。将門はまさかこんな大群が押し寄せてきていると走らず、敵が集っているとの情報で、100騎ほどで偵察にやってきた。

将門の軍勢に気がついた良兼の軍勢が勢いよく将門軍に襲いかかろうとした。しかしここでも将門軍の徒歩部隊が、良兼軍の先頭部隊に肉薄して迫り、先手を打って攻撃し、人馬80余りが倒された。

これを見た良兼軍は総崩れに成り、下野国府の庁内に逃げ込んだ。このときの下野国府は国分寺町(現下野市)と栃木市の中間あたりにあった。

<将門、伯父を見逃す>

将門は伯父・良兼が逃げ込んだ下野国庁を取り囲んでいたが、身内の伯父は殺すにしのびなく、良兼だけを逃すために、西側の包囲網を解いた。これは良兼だけを逃がす予定だったが、どうも部下の多くの兵が一緒に脱出してしまった。

将門はこの戦は伯父の上総介(良兼)側が、道理に反して仕掛けてきたことであると近隣にふれ回り、下野国庁から都にも将門が書き残した顛末書が送られた。

しかし、この前に裏にいた源護から将門への告訴状が京都に送られてしまっていたのだ。

<将門の上洛>

事件が起ったのは承幣年2月4日、源護が書いた将門の告訴状に対して京の役所が動いたのは12月29日。またこの公文書が関東地方の国府に届いたのが翌年の9月7日だという。随分のん気なもののように思うが、当時の役所の動きや手紙の配達速度などはどうなっていたのだろうか。ともかく、送られてきた書状は、「近衛府の下級役人である舎人(とねり)を関東に下して事件の検証を行う」というものであった。将門はこれはまずいと思ったか、自らの意見を述べるために上洛したのだった。上洛した将門は以前勤めていた都の役人を頼りに、左近衛府に出向き、事情を説明し、これが天皇まで届いて説明内容が了解されてしまった。次に検非違使庁に乗り込み、この事案は「厳重注意」で言ってみれば無罪放免となったのだ。また、都では東国からきた英雄のように扱われたらしい。

<恩赦にあい帰国>

承平7年(1937)4月7日に行われた恩赦により多くの罪人と共に恩赦が下され、将門は一切の罪から解放され、5月11日に都を発って下総へ帰って来た。

<良兼の襲撃>

下総国へ戻ってきた将門は長旅で疲れて横になっていた。その様子を聞き及んだ良兼はこれはチャンスと見て、8月6日に下総と常陸の境にある「子飼(小貝)の渡し」に出陣してきた。

前回負けていた良兼は今度の戦では、上総介だった祖父の平高望と自分の父親の鎮守府将軍・平良将の似顔絵を陣頭に掲げて戦を挑んできた。

将門もこれにはどうすることも出来ず、また見方も少なかったため合戦せずに逃げ出したようだ。その機に乗じて良兼軍は将門の支配地域の農家などを焼き払い、これが将門の仕業であるように見せかけたのだ。このため、将門はこの地の農民たちから恨みをかうことになってしまった。

<敗残の将門>

戦いに敗れた形になった将門はすぐに軍勢を整えて4月17日改めて堀越の渡しに布陣し、良兼軍と対峙した。しかし、思わぬ事態が起った。総大将の将門は長旅の疲れか出たのか病気(脚気?)のため動けなくなってしまった。そのため将門軍は戦わずして引き返してしまった。

良兼も戦いが無ければいつまでもこの地の残っていることもできずに下総の屋敷に引き上げた。

<葦津江の遭難>

将門は病で戦えないために、複数の妻子等と共に、葦津江の岸に避難していた。妻子等は岸辺近くに留めた船に乗せていたが、どこで情報が漏れたか、良兼軍に見つかり、襲撃されて皆殺しにあってしまった。妻には良兼の娘も居たので、彼女は良兼の陣営に連れ戻された。現在桜川市木崎の「后(きさき)神社」にこの時の妻と思われる女性の木像が祀られている。

この良兼の娘は将門のことが忘れられず、弟たちの助けを借りて、上総国の良兼の屋敷を抜け出し、下総国豊田郡の将門のところへ戻ってきた。

<弓袋山の逆襲>

妻子たちを奪われ、敵となった上総介・良兼が常陸国の筑波山麓の自分の領地にやって来ているとの情報を得た将門は、9月19日に平真樹などの援軍を入れて1800余騎の軍勢を集め、良兼の領地である真壁郡服織(現:筑西市真壁町羽鳥?)の宿を襲撃し、周辺の領地のことごとく火をつけ焼き払ってしまった。この襲撃で良兼は何とか難を逃れ、近くの山に逃げ込んだ。 良兼の行方を捜していた将門軍は9月23日にようやく筑波山の東北部に広がる谷間に潜んでいるという情報を得て、この周囲を取り囲み、良兼陣営に挑戦状を矢で射込んだ。しかし、この戦のその後については将門記には詳細な記述がなく、将門軍では酒に酔って敵に討たれた者が7人と牛10頭が死んだとなっていて、真樹の陣営は負傷者のみがいたとなっており、良兼陣営の被害はわからない。結局敵陣本部までたどり着けずに将門は兵を引いたという。とうじの兵士は農民の兼務がほとんどで稲の収穫期とも重なり兵を引き上げたものかもしれない。合戦のあった弓袋山は恐らく真壁町側にある湯袋峠付近ではないかと思われる。

<良兼の執念>

この合戦のすぐ後の11月5日中央政府から関東一円の諸国に将門の敵となっていた平良兼、源護、平貞盛、良兼の息子(公雅、公連など)を捕らえよ。という通達(公文書)が出された。しかし、この平氏同士の内輪もめと近隣諸国も見ており、この通達はあまり効果が無く、かえって良兼と周りの役人たちとの結束が深まっていった。

<密偵子春丸>

将門の館で走り使いを務めていた丈部子春丸(はせつかべのこはるまる)という者がいた。この男が商売取引かなにかで国香の屋敷のあった石田庄(当時は国香の嫡男の貞盛の領地)に頻繁に出入りしていた。これを知った良兼は彼をうまく利用して将門の情報を得ようと子春丸を呼び寄せ捕えさせた。そして言葉巧みに将門の情報を教えてくれたらいろいろ褒美や出世も約束してやろうと持ち掛けると、子春丸はスパイとして良兼の息のかかった農民をつれて戻り、情報をこの農民を使って連絡させることを約束し、絹2反をもらって栗栖院常羽御厨の近くの自分の家に戻った。そして将門館の見取り図や出入り口の兵士の数などの情報がすべてこの農民スパイから良兼の許に知らされた。

<石井夜討>

この石井というのは現在の岩井のことである。ここに将門は新たに営所を築いていた。この営所の情報が良兼に漏れてしまった事になる。この情報を得た良兼は、すぐに精鋭の80余騎で承平7年12月14日に夜に夜襲の軍勢を差し向けた。亥の刻(夜10時)頃、軍勢は結城郡法城寺付近の街道に出てここから南下して将門の本陣(石井館)を突く計画であった。しかし将門の部下の一人が法城寺(現在も寺は結城市内にあるが、当時は鬼怒川大橋の西北の八千代高校近辺にあったらしい)にいて、この奇襲を察知して、石井館に知らせた。しかし、ここには将門軍として戦える人数は10名ほどしか居らず、一同あわてたが、将門は鬼のような形相で味方を奮い立たせ自ら夜襲の軍勢に切りかかり、第一の矢で敵の指揮官の多治良利を討ち取り、ひるむ敵の軍勢の40余名を倒してしまったのだ。こうして敵の軍勢は逃げて行ったという。その後、子春丸の密偵(スパイ)が明らかになり、翌年正月に子春丸は処刑された。

<貞盛追撃>

源護から国香が大掾(だいじょう)職を引き継いでいたが、国香がなくなったため、この職は息子の貞盛に引き継がれていたらしい。貞盛は都に戻って出世を願うと共に、将門を反逆の罪で訴えることを考え京に上る決意をした。そして承平8年2月に貞盛は良兼には内緒で東海道ではなく栃木県側から東山道経由で都へ向かった。これを察知した将門は、都に自分のことを換言すると感じて、これを阻止するため100余騎の軍勢でこれを追いかけた。将門軍は2月29日に信濃国分寺近辺で追いつき、千曲川を挟んで両軍が合戦を始めた。貞盛側は武将・他田真樹(おさだのまき)が戦死、将門側も武将・文室好立(ぶんやのよしたつ)が矢傷をおった。貞盛は機を見て山中に隠れてしまい、将門も諦めて常陸国に兵を引き上げざるを得なかった。

都にどうにかたどり着いた貞盛は朝廷に将門を反逆罪で告訴したのである。

<貞盛の窮状>

貞盛の訴状により、朝廷は将門の尋問を命じる公文書を下野国府に下した。そして貞盛は6月中旬に京から下総・常陸へ戻ってきた。しかし戻ってくるとこちらの東国では将門追求の機運は無く、しばらく後に伯父の良兼が病死してしまった。10月に平維扶(たいらのこれすけ:桓武平氏、高棟流)が陸奥守として赴任途中、下野国府に立ち寄った。貞盛は陸奥国に同行を願い出て許可された。これは、この機会に将門から逃げるためだったと思われる。貞盛の動きを知った将門は今度こそはと貞盛を阻止しようと軍勢を差し向けて貞盛を探したが、見つからず。将門の動きを知った維扶は貞盛を見捨てて陸奥国へ出発してしまった。

そしてしばらくはお互いの領地で比較的平穏に時は過ぎて行った。

<武蔵国庁の紛争>

さて、当時下総、常陸などは平氏が次第に勢力を拡大し、平氏同士の争いが起っていたが、武蔵国には源氏が役職を担っていた。そこに承平8年(938)2月に揉め事が起った。武蔵権守を任命された與世王(おきよのおおきみ)と武蔵介を任命された源経基(みなもとのつねもと)が武蔵国にやってきたが、当時地元で権力を握っていた足立軍郡司と武蔵大掾を兼務していた武蔵武芝(むさしたけしば)とが対立した。これはまだ正式な任命状が届かないために現地での受け入れを拒否されたことが理由らしいが、どうも現地では武蔵武芝は信頼されていたようで、今迄あまり現地の政務に口出ししてこなかった中央からの権守や介が、権力を笠に口出しして利益を横取りしようとしたのかもしれない。妨害された與世王と源経基は怒り、国府の兵を集めて武蔵武芝を攻めたため、武蔵武芝は身を隠したのだが、その居なくなった武芝の屋敷やその周辺の民家を襲い、自分たちの役所の物として奪ってしまったのです。これにより地方に着任してきた役人たちの中には、朝廷の権力を背景に夜盗のような存在となった権守や介などが結構居たのかもしれません。これにより武蔵国の民は疲弊し、これを何とか訴えるべく、国府の下級役人の中から上司の失政を訴え、反省を求める書状を武蔵国の庁舎の前に落とし、これにより悪事が武蔵国中に知れ渡ったのです。

<将門、調停に乗り出す>

武蔵武芝も自分の財産を横取りされ、その返還を求める訴えを出していたが、まったく聞く気のない與世王たちは、これを押さえつけようと軍事行動の準備をしていた。しかし源経基はあまりひどい與世王たちを面白く思っていなかったらしく、その不満が将門の耳に入ったのである。

そして、天慶2年(939)2月頃にこの調停に向かうため、手勢を率いて武蔵国府(埼玉県大宮市)に向かった。ここで武蔵武芝の隠れ家に行って、援護を申し出た。これに喜んだ武芝から将門は権守や介の居場所が2人は軍勢と家族も連れて比企郡の狭服山(入間郡狭山か)に登って居ると聞いたが、将門と武芝は国府に向かう事にした。国府に到着すると、與世王は国府に戻っていて、源経基は居なかったが、将門は武芝と與世王の仲裁のために酒宴を開いた。しかしこの席にいなかった源経基は仲間はずれにされたと思い、その後、将門を反逆者として訴えるきっかけとなってしまうのだった。

<経基の狼狽>

将門を味方につけた武芝の軍勢が、源経基の陣営を見つけ、それを取り囲んだ。慌てふためいた経基やその軍勢は四方に逃げ出し、その騒動が武蔵国府に伝わり、この武蔵国の騒動はやがて、武芝にそそのかされた将門が、源経基の暗殺を企てている伝わり、源経基から都の太政官に訴えが奏上されてしまった。困った太政官は、この詳細を昔将門が都で仕えていた藤原忠平に調査するように命じた。これはすぐに将門のところへも書状が届き、これにすぐ反論する書状(謀反の事実が無いこと)を、常陸、下総、下野、武蔵、上野の5カ国から国府発行の証書として発行してもらったのである。

<乱人。藤原玄明>

また当時、常陸国東部の霞ヶ浦沿岸地方を拠点として農地を経営していたと見られる藤原玄明という者が居た。将門記では乱人と表現されているが、この者は領地の収穫物を思うまま横領し、国府には租税を一切納めず、国府の常陸介・藤原維幾はこれに対し何度か公文書で国府への出頭を通告したが、玄明は一切無視して従わなかった。玄明を捕らえるべく維幾は国府の役人を派遣したが、この知らせを受けた玄明は妻子を連れて屋敷から逃げ出した。玄明が将門のところに逃げたという噂を聞いて、将門に身柄引き渡しを要求したが、将門は玄明を匿い、国府からは何度も玄明の引き渡し要求を受けたが、「たしかに玄明はきたが、もうここにはいない」と突っぱねた。

<常陸国庁襲撃>

一方、将門が命を狙っていた平貞盛が常陸国庁に匿われているらしいという知らせがあった。そこで天慶2年(939)11月21日に玄明の軍勢を含め1000騎ほどで常陸国の国庁(現石岡市)に向けて軍を進めた。一方国府側は3000騎ほどの軍勢で待ち構えていた。石田方面からどのルートでやってきたかは明らかではないが、3方から攻めたとか、小貝川~桜川を超えて恋瀬川畔にやってきたのかもしれない。国庁からはこの軍勢を見ることができたのだろう。そして、将門から国庁へ使者を送って、「国府攻撃は考えていらず、誤解されている玄明に同情している。釈明させてもらい、今まで通り常陸国内に住むことを許可願いたい。」しかし、貞盛を匿っている国司(常陸介)・藤原維幾は、敵の数がかなり少ないとみて、「その要求は受け入れられないのでここで戦って決着をつけようではないか」などと宣戦布告。どうも将門が奇襲攻撃を掛けたというわけではなさそうだ。それではと、将門は国庁に一斉攻撃をしかけた。数で3倍もの軍隊を持ちながら、戦争経験のほとんどない国庁の兵士たちは、将門の軍勢に何もできずに全員打ち取られてしまったという。どうも庁舎の敷地内に国府軍は集まっていたらしい。それに対し、将門軍は周りの民家などに火をつけ、300余戸の家々はたちまち燃え広がり、その火は国庁にまで迫ってきたらしい。これに驚いた国府の役人たちはたちまち降伏してしまった。この時将門の軍勢は国分寺や国分尼寺などにも押しかけ、乱暴を働き、寺宝をみな奪ってしまったのです。また国庁内には常陸国内から集めて、都に置く予定だった絹織物が1万5千反も積まれていたという。これらもすべて将門の軍勢が奪い取ってしまった。しかし肝心の貞盛はこっそりと逃げ出していて、ここにはいなかった。11月29日まで将門軍は国府を占拠していたが、捕虜となった常陸介の藤原維幾から、常陸国の国印と国庫の鍵を取り上げ、国司たちを捕虜として下総国豊田(鎌輪)に引き上げた。捕虜と言ってもそれほど待遇はひどくはなかったようだが、常陸介を捕虜として連れて行き、また国印を奪ったことは、朝廷に対して言い訳のできない反逆行為を将門が行ったとのみなされてしまう結果となってしまった。

<東国制覇の野望>

常陸国の国司の代理を捕虜にして石田の館に戻っていたところへ、前に登場した武蔵国権守の與世王(おきよのおおきみ)にやってきた。そして「この勝利は素晴らしいが、中央政府は黙っていないでしょうから、この際坂東8か国を征服しませんか? 私も援護します。」とささやいた。これを聞き、将門は、自分も皇室の末裔である。近隣諸国の国印を奪って、都からきている役人などは追い出して、坂東8か国の兵や民を服従させれば、都にも攻め入ることができるのではないかと野望を抱くようになった。そして、天慶2年(939)12月11日将門は軍勢を下野(しもつけ)国へ向かわせた。下野国府は現在の栃木市にあった。将門の本拠地からは直線距離で50kmほど。平穏にのんきに暮らしていた下野国庁は国司交代のために、藤原公雅(きんまさ)、大中臣全行(おおなかさとのまたゆき)、新旧2人の国司が庁舎にいた。そこに立派な武士軍団が勇ましい格好で庁舎を取り囲まれ、国司2人は、常陸国の話が伝わっていたので恐ろしくなり、将門にひれ伏して自ら下野国の国印と国庫の鍵を渡してしまったのです。将門の軍勢にまったく手も出さずに奪われてしまった下野国。2人の国司は恨み言を残して、家族を連れて追い出され都に寒い中を徒で戻っていったという。

<新皇僭称>

2つの国を奪った将門が次に向かったのは上野(こうずけ)国だった。向かったのは翌年(940年)2月15日。この時上総国は上野介・藤原尚範がいた。ここもほとんど抵抗できずに上野介は捕えられ、2月19日に都へ追放されてしまった。国印などは下野国では国司みずから渡したとなっているが、上野国では将門軍が奪い取ったというから多少の犠牲者は出たのかもしれない。

その頃南海において藤原純友が反乱を起こしているが、この純友はこの上野介・尚範の甥である。東国だけではなく、南海でも朝廷の政治に不満がたまっていたのかもしれない。将門の本拠地である下総国も含め4か国が将門の手に入ったのである。それも天皇家の蓄財の親王任国が半分(常陸、上野)を占めているのだから天皇家の皇族たちが慌てたのも無理はない。将門軍は上野国の庁舎を囲む塀の門をすべて閉じ、軍勢で固めた。その時将門の前に「我は八幡大菩薩のお使いである」と名乗る一人の巫女があらわれ、「朕が位を蔭子(おんし=名門の子孫)平将門に授け奉る。その位記(証拠)は、左大臣正二位菅原朝臣(菅原道真)の霊魂(天神様)が示し奉る・・・・」と神託を述べたという。将門はこれを良いことに「新皇(しんのう)」を宣言した。

<摂政忠平への書状>

将門は都で仕えていた主君である、摂政・藤原忠平へ手紙を書いた。そこには今までのいきさつを将門の立場で説明し理解を求めたものであった。この手紙の実在については明らかでなく後に付け加えられた創作という見方もある。ここにはこれまでの顛末を将門の立場から詳細にのべているが、ここに紹介するのは長くなるのでやめておく。

<将平・員経の諫言>

将平は将門の弟で大芦原四郎と呼ばれる人物で、員経(かずつね)は伊和員経であり、将門の側近である。この2人があまりの将門の高まる思いを諌めようと、「帝王の地位は人事の及ばない所にあり、天から与えられたものしかなれません。このままでは後世の人々から非難されましょう。どうか、思いとどまってください」と諫言した。これに対し将門は「将門は坂東一帯に武名を轟かせ、戦上手は都にまで聞こえている。こんな時代は必ず合戦に勝った者が君主となる。力のある者が制するということは、異国にも例がある。今我が軍は漢の高祖の軍にも劣らない。今都からの軍勢が攻めてきても足柄山と碓氷峠の関を堅守する自信もある。何も心配することはない。」といった。一旦はこれで引き下がった側近の員経は、また後日、将門に次のように諫言した。「このままでは国家が争乱に巻き込まれ、危険となります。古来から天命に逆らえば忽ちにして禍が生じ、帝王に背けば重罪はまぬかれません。どうか新皇におかれましては耆婆(ぎば:古代インドの名医で反逆に走る兄を諌めた)のような方々のお言葉に耳を傾けて下されますようお願い申上げます。」これに対し将門は「優れた才能も、ひとによっては己の身を滅ぼす罪ともなるが、人によっては身を助ける喜びともなる。君子となった自分が、一度決めた言葉は取り消せない。実行するしかないのだ。」と

<新政府の構想>

将門や、武蔵権守・與世王や藤原玄茂らは新皇の宣旨(せんじ)として、坂東一帯の国司の任命を行った。

下野守:平将頼(将門の弟)

上野守:多治経明(将門の重臣)

常陸介:藤原玄茂

上総介:與世王(武蔵権守と兼務?)

安房守:文屋好立(将門の重臣)

相模守:平将文(将門の弟)

伊豆守:平将武(将門の末弟)

下総守:平将為(将門の弟)

<京中の騒動>

将門の新皇樹立で、諸国の国司たちは震え上がり京に逃げ帰ってしまった。武蔵や相模など国司が不在となり、将門は易々と国印や鍵を抑えることができ、国府に残っていた役人にはそのまま仕事をさせた。そして都には「平将門が新たに天皇の位に就く」と書状で申し送った。

朝廷は大慌て、天皇(61代朱雀天皇)もまだ10代と若く、仏様に自分の命があることと、この騒動が無事に治まるを祈るばかりだった。また神社仏閣では邪悪の追放、悪鬼退散を祈願した法要などが頻繁に行われた。将門は京の都で反逆者として恐れられる存在となってしまったのです。

<常陸掃討>

相模国から戻った将門は、天慶3年(940)正月中旬に、平貞盛と藤原為憲の追討するために、まだ疲れの残る5千の兵を率いて常陸国の北部に向かった。それに対し、この将門(新皇)の軍を那珂郡および久慈郡にいた藤原氏などの役人はあわてて(郡)境まで迎え、「貞盛等の逃亡者はこちらには居りません。また噂では浮雲のように飛び来て飛び去ってしまいましたので行き先もわかりません」という。10日ほど探したが、敵兵の一人も発見できず、仕方がなく将門は自分の館へ戻って行った。

<貞盛の妻への恩情>

貞盛らは妻子を非難させ、別にどこかに隠れていたらしく、将門の捜索で、平貞盛の妻と源扶(たすく:源護の息子で、最初に将門を襲撃した首謀者の一人)の妻らが将門軍の先陣隊により捕らえられた。この知らせが本陣の将門の本隊に届いて、すぐ「乱暴はするな」と命令を出したが、伝達に時間も掛かり、捕らわれた妻たちはかなりひどい目に合わされたという。

また、将門からは「戦場で放浪している女性は本来の主の許に返すのが古来からのしきたりである。身寄りが無ければ然るべき救いの手を差し伸べるのは帝王としての範とすべきだ。」といって、これらの女性一襲(ひとかかえ)の衣服を与え解放した。

そして次のような歌を贈った。

「よそにても風の便りに吾ぞ問ふ

枝離れたる花の宿りを」

これに対して貞盛の妻、源扶の妻もそれぞれ返歌を返した。

「よそにいても花の匂いの散りければ

我が身侘しと思ほ得ぬかな」

「花散りし我が身もならず吹く風は

心もあわきものにざりける」

原本はお互いの心が和み将門への憎しみも安らいでいった・・・・などとある。

まあ最初に書いた争いの始まりの女性をめぐる争いとしてこの女性が関係していたという説もあるが、原本には書かれていない。

<秀郷の登場>

貞盛等を追いかけて常陸国北部までやってきた将門であったが、多くの日を費やして探したが妻子たち家族しかとらえられず虚しく下総へ戻ってきた。多くの兵士も家族の所へ戻るなり将門の周辺には千人にも満たない兵士がいるだけであった。陣内は正月でもあり、のんきな様子であった。そんな様子が隠れていた貞盛の陣営に伝えられた。

将門攻略のチャンスととらえた貞盛は軍勢を集めた。そこに登場するのが、当時下総国の押領使(おうりょうし)を勤めていた藤原秀郷である。押領使は、基本的には国司や郡司の中でも武芸に長けた者が兼任し、その国内の治安の維持にあたっていた。一部では一国に限らず東海道や東山道といった諸国を統括すし、安維持や警備にあたっていた場合もあるようだ。またこの押領使には、土地の豪族を任命することが主流で、軍備力も、自らがその地おいて持つ私的武力が中心であったという。朝廷からの将門討幕命令を受けているので貞盛と秀郷の軍勢は合わせて四千騎余が集まった。その軍勢が将門の本拠地を目指して行動を開始した。この動きは将門陣営にも届き、陣営に残っていた軍勢千騎ほどで迎え撃つために出陣した。時は天慶3年(940)2月1日であった。そして藤原玄茂の部下の中から多治経明、坂上遂高の軍勢が前方に出て偵察すると、多治経明の部下が、敵の大軍、それも四千もいるであろう軍勢を発見した。多治経明も我は「一騎当千の武士」と豪語しており、これは手柄を上げるチャンスとばかり、後ろの本部隊には知らせず秀郷らの軍勢の中に突撃した。しかし思いのほか秀郷軍は強く、これは撃破されてしまい、この敗北は本隊に伝えられた時はすでに遅く、将門軍は兵を引いて、体制を立て直さざるを得なかった。

<川口村の戦い>

将門軍は兵を引き上げて一旦下がって、川口村(下総国川口村:下妻市と古河市の中間辺り)附近にやってきた。敵軍が後を追ってきたが、将門はここで体制を整えて反撃に出た。戦闘は将門が先頭に立ち雲上で鳴り響く雷のようにすさまじく、最初は将門軍に押されっぱなし出会ったが、貞盛の「敵は賊軍、われらは政府の軍隊である。怯んではならない。」の激に奮起してか西に日が傾いてきた頃次第に貞盛・秀郷軍が挽回してきた。弓矢の数で勝る貞盛軍の放つ多くの矢は効果的で、将門の本拠地の岩井にも近いこの場所の戦は貞盛軍の勝利となり、将門軍は退却せざるを得なかった。

<北山の決戦>

川口村で勝利した貞盛は近隣から言葉巧みに兵を集めた。集まった兵は今までの倍ほどになった。そして天慶3年2月13日に将門の本拠地へ向かった。

一方将門は、敵も疲れていると見て、敵をひきつける作戦で、手持ちの軍勢で猿島(幸島)の広江(広河の江:湿地帯)に潜伏した。本拠地に将門がいると思って攻め込んできた貞盛たちは、将門がいないために多くの家屋に火をつけ、家財道具などを破壊して回った。住民たちや僧侶たちはそこから逃げるしかなかった。将門には常に8000の兵がいたようだが、多くの兵がそれぞれの故郷に帰ったりしていて、急には集められず、この時、将門軍はわずか400余の兵しかいなかったという。その兵たちを集めて、将門は北山(現在の岩井市北部)に陣を布いた。一方の秀郷・貞盛連合軍は強力な布陣で、まだ将門の援軍が到着する前を狙って攻撃を仕掛けた。

<将門の最後>

先頭が開始された時は強風が吹いており、将門軍は風上にいて順風を得て、将門軍は優位となった。将門軍の騎馬武者が攻めてくる敵八十余を討ち取ってしまった。これに恐れをなした貞盛たちの兵士が逃げ出し、三百余の兵士しか残っていない状態になった。この時に風向きが変ったのである。今まで将門軍に優位に吹いていた風が反対になったのである。貞盛軍たちもこの風を味方につけ反撃してきた。将門はこの中でも鎧兜に身を固め、軍の先頭に立って風に向かって駿馬に鞭打って戦ったのである。その時、どこからともなく強風に乗って飛んできた鏑矢が将門の右の額に命中した。大将は普通は味方の軍の後ろにひかえているものだが、将門は先頭に立ちその猛威を存分に示していたが、不死身の伝説もあっけなく尽きてしまった。将門の死は天慶3年2月14日のことであった。

将門記での記述は無いが、首は刎ねられ、京の都に送られ、さらし首となり、都の人々はそのあまりの形相に震え上がり、その首が空を飛んで岩井に戻る途中、力尽きて江戸に落ちた(将門の首塚)などという伝承もその後生まれた。

<将門悲傷>

将門の死により、捕虜となっていた常陸介・藤原維幾と交替使・藤原定遠らは無事に解放され、将門の死の翌日の2月15日に常陸国府まで戻ることができた。中国の古書・左伝には「悪徳を貪り、公権に背くことは、猛威を過信して無謀にも鋭利な刃物を踏む虎のようなものである」と書かれている。平素から学業には重きをおかず、武芸のみに熱中しており、これが原因で親類縁者を敵として戦う事になった。その結果、中国の古書にある黄帝と炎帝の戦いで版泉の地に滅んだ炎帝のように、合戦で敗れて命を失い、さらに謀反人として永く汚名を残す事になってしまった。

<余類伏誅>

余類伏誅(よるいふくちゅう)とは、将門の関係していた者たちが次々に殺されたということだ。賊首の兄弟及び伴類等を追捕すべきという官符が正月十一日を以て東海道東山道の諸国に下された。これにより平将頼(弟)、藤原玄茂らは相模国に逃れたが、ここで殺害された。また與世王は上総国で、坂上遂高(さかのうえのかつたか)・藤原玄明は共に常陸国で見つかり殺害された。征討軍の先手であった藤原忠舒は下野少掾(しょうじょう)に押領使(おうりょうし:現地の豪族から選ばれた官憲)を任命して、4月8日から謀反人の探索を始めた。これにより各地に潜んでいた将門の親族たちが山伏となり山中に隠れたという。

<論功行賞>

天慶3年3月9日、中務省からこの軍功に対して、次の論功賞が行われた。

・源経基:正六位上から従五位下に叙された

・藤原秀郷:従四位下に叙された

・平貞盛:正五位に叙された

<乱後の余塵>

平将門の行動を評すれば、誤った考えから、身分を超える野望を抱き、流れゆく水のように儚い生涯を終えたのであるが、「虎は死んでも皮を残し、人は死後に名を遺す」という諺のように、自分の身は滅びたが、敵の勝った者たちは思いもかけぬ恩賞を得たのであるから真鍮悔いはないであろう。一人の武人が謀反の心を抱いたことで坂東八か国に騒乱が起きたのである。一族の妻子兄弟姉妹らは居場所を失い、身を隠す場所すらなくしてしまった。それまで雲の如く群がっていた平氏やその家族たちも敗戦とともに逃げ散ってしまい、多くの者はまた途中で討たれ閉ったのです。また肉親たちはバラバラになり、別れ別れになってしまいました。大空の雷鳴は百里の遠方まで響き渡るが、将門の悪名はそれをはるかに超える千里の果てまで知れ渡ったのです。

<冥界消息>

将門の死後、世間では次のようなことが言われた。

「平将門は、前世の因縁で、東海道は下総国豊田郡に住んでいた。殺生に明け暮れ、少しも善根を施すことがなかった。この将門も限りある寿命で遂に滅んでしまった。

また、噂話として、討たれた平将門は、今、仏道に言うところの三界の国、六道の郡、五趣の郷、八難の村に住んでいて、使者に伝言して近況を伝えてきた。それによれば、

「私、平将門は世に在る時一つとして善行を施したことがなかった。その業により、今は悪道(地獄)に堕ちることとなって、この住所に苦しみながら棲んでいる。私を悪人と訴える亡霊が地獄にも1万5千匹も居て毎日、私を苦しめる。現役の時に為した部下の罪もすべて私一人で背負わねばならない。剣の柱に身を置き、鉄柵の中で火に焼かれ、たくさんの毒を食べさせられ、毎日忙しくて苦痛な日々をおくっている。月に1日だけ休日があるが、これは現世に居た時に願掛けした今光明経の功徳である」とのこと。冥界では人間社会の12年が1年に当り、12ヶ月が1ヶ月、30日が1日だという。月に1度の休日は人間社会では1年に1度になる。

最後に将門の霊魂は「生き残った者たちよ。他の為に慈悲を施し、悪行を消す為に善根を積むことを心掛けて欲しい。美味であったも精進を忘れて生きものを殺してはならぬ。たとえ心中に惜しんでも仏僧への施しを忘れてはならぬ・・・」と書かれ、事件直後の「天慶3年6月中に此の文を書いた」とある。

この最後の文はいかにも僧侶の言葉のようで、恐らく作者が近くに住んでいた僧侶だと考えられる根拠になっている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

さて以上が将門記の概要であるが、皇室を降下した平氏であった将門は、根っからの悪人ではなく、お人よしで、人一倍女にもてて、戦えば負けることを知らないような者であった。それが周りの取り巻きにおだてられ、東国八カ国を手に入れ、新皇王を宣言して、国が2つ(当時まだ東北北部と北海道は大和朝廷の力の及ぶ領地ではなかった)に分けることが出来ると本当に思ったのかもしれない。東国では都の力があまり及ばず、山賊や狼藉を働くものも各地でいたのであろう。一時の夢に終ったが、東国人にとって汗水して得た食料や衣類などを、中央から来た役人どもに搾取されたことも多かったのかもしれない。この将門の事件は短期間で決着がついたが、東国の庶民にとっては拍手喝采の部分もあったのだろう。それが将門の数々の伝説を生み、神田明神をはじめ多くの神社などに祀られ、庶民の心に深く残って行ったものと考える。

しかし、実際の歴史は、皇室に刃向かって新たな王を樹立するという暴挙に出たとして、大悪人として名前を残す事になったのだ。また、この大悪人をやっつけた藤原秀郷は一躍有名になり、日光山縁起にからめたムカデ退治(俵藤太)の伝説が生まれ、その後の鎮守府将軍に任命され、東国における源・平に匹敵する第3の勢力である藤原秀郷流武士団(小山氏、結城氏、長沼氏、皆川氏、佐野氏、小野寺氏、那須氏、藤姓足利氏、鎌田氏、波多野氏、奥州藤原氏、紀伊佐藤氏など)の発達につながって行った。また平貞盛も、その後に鎮守府将軍となり丹波守や陸奥守を歴任、従四位下に叙さられた。貞盛は源護、平国香と引き継がれてきた常陸大掾職を弟繁盛の子維幹を養子にして任命させ、その子孫が大掾職をほぼ独占で世襲したため、一般には子孫も大掾氏と呼ばれるようになって行った。常陸国南部を中心にこの大掾氏を中心とした平氏一族が戦国時代末期までそれから600年に亘って治める事になったのである。

常陸国における源平合戦(6) 常陸国における源氏のはじまり

さて、ここまで常陸国における源平合戦として、平氏の始まりを書き、続いて平将門の乱を書いて、平氏の坂東武者の広がりを見てきた。

次は源氏の始まりを書こうと思うのだが、何時の時代から書くか迷ってしまった。

一般には新羅三郎義光が常陸介でやってくる辺りからなのだと思うが、その前に将門の乱の最初の始まりにもなった武蔵国の争いの仲裁に将門が乗り出したことが、この乱の始まりの原因の一つともいわれているおり、これが東国の源平の最初にもなっているようにも感じたので、少しそのあたりから見て行きたいと思う。

さて、上の系図に東国、常陸国の源氏の流れを表してみた。

1) 前に書いたが、天皇には子供がたくさんいて、天皇になれない皇子は親王になりますが、それも多くなると与えるべき職も無くなります。そのため、西暦826年に上総、常陸、上野国の3国が親王任国となり、これらの親王が形の上でこれらの国のトップである太守を2~3年で交代するようになります。そしてそれらの親王の子供たちの多くが臣籍降下して源氏や平氏の姓をもらって民間に天下ってきます。

2) 東国の源氏の流れは、この源氏の中でも、第56代清和天皇の第六皇子である「貞純(さだずみ)親王」の子孫が源氏となって発展した家系です。貞純親王も上総(かずさ)国や常陸国の太守となったようですが、当然のことながら、親王任国の太守は形ばかりであって、京の都にいて現地にはやってきません。

源氏も皇室から臣籍降下して多くの源氏姓が発生しますが、そのなかでもその後の武士社会になっていくうえで最も有名なのが、この貞純親王の息子たちから始まった源姓です。この清和天皇の皇子のうち4人および、孫の王のうち12人が臣籍降下して源氏となっています。

3) 貞純親王の皇子の経基(つねもと)が源氏姓賜与された後、承平8年(938年)に武蔵介として現地に赴任します。

この時に時を同じくして武蔵権守として赴任したのが将門の乱での首謀者の一人となった「興世王(おきよおう)」です。

この二人が正式な手続きを終える前に、この地方の豪族などから強引に貢物などの賄賂をよこすように命令を出し、それを拒否した在地の豪族である足立郡司で判代官の武蔵武芝にたいして、経基らが兵を繰り出して武芝の郡家を襲い、略奪を行いました。武蔵武芝からの助けに応じた将門は仲裁するつもりで武蔵国にやってきて、経基や興世王との間で戦となりました。経基たちは将門の勢いに負けて、山に逃げ込みました。

興世王はその後、将門をおだてて仲間となり、その結果東国の国府を攻める事になってしまいました。

結果は前回書いたとおりです。

4) 一方、もう一人の(源)経基は暫く山に逃げ込んで隠れていましたが、その後隙を見て都に帰って行きました。そして将門を朝廷に訴えたのです。でも、この結果は恩赦もあり、将門は許されて下総に帰って来ました。

5) 最後は将門は朝廷からの謀反人として攻められる事になり、藤原秀郷(俵藤太)の活躍で滅んでしまいました(940年)。この源経基も将門攻略に出かけていますが、現地に来たときはすでに乱は鎮圧され、その後、武蔵・信濃・筑前・但馬・伊予の国司を歴任し、最終的には鎮守府将軍にまで上り詰めました。

6) 経基の嫡男の満仲も都で貴族(武官)をしていたが、都の治安維持に活躍し武門の各国の国司などを勤めた。その後摂津国(大阪)に土着し、摂津源氏として活躍する鎮守府将軍・源頼光など摂津や京での武士集団として活躍するようになります。

この頃の都における官僚組織のトップのほとんどが、藤原氏(中臣鎌足から始まる)によって占められており、源氏の諸氏はこの藤原氏に仕える武士団として活躍していました。源頼光などが、丹波国大江山の酒呑童子退治伝説などで有名になりますが、それがどのように生まれて行ったのかは、今回は東国の源平ですので、話は又の機会にしたいと思います。

7) 上の系図にあるように攝津国に住した満仲には多くの子供がおりましたが、東国の源氏に関係するのは三男の源頼信(968-1048)です。源頼信は、兄・頼光と同じく関白の藤原道兼や道長に仕えて、諸国の受領や鎮守府将軍などを歴任しました。また武勇の誉れが高く、道長の四天王の一人といわれ、河内国石川郡を本拠地としたため、この源氏は「河内源氏」と呼ばれるようになります。

1028年に甲斐守であったときに、東国の房総三カ国(上総国、下総国、安房国)で、将門の乱以来といわれる「平忠常(平良文の子孫)の乱」が起っていた。しかも朝廷は討伐軍を派遣するが、なかなか平定できずに3年も争いが続いていた。

そこで、この乱の平定に有力武士であったこの源頼信が起用されると忠常はあっさり降伏したのです。ここも平氏と源氏の争いと言えますが、実は平氏も源氏も都においては共に武士軍団としては同じように活躍しています。

藤原道長の四天王は、平維衡・平致頼・藤原保昌・源頼信です。

平維衡(これひら)は、将門に敵として追われた平貞盛の四男で、その後の平清盛などを輩出する伊勢平氏の祖となる人物です。

もう一人の平致頼(むねより)も国香の弟である平良兼の嫡子で、坂東平氏の流れをくむ人物です。

8) さてここからが東国の源氏の流れとなる「源頼義(よりよし)」の登場です。

源頼義は父の源頼信と共に都では武勇の誉れが特に高く、「平忠常(平良文の子孫)の乱」の鎮圧に父と共に東国にやってきます。この親子が来ると知った平忠常はたちまち降参して乱は収まってしまったといいます。

9) この武勇が伝わると、桓武平氏の直系とも自負する平直方が武勇の誉れ高い頼義を自分の婿に欲しいと願いでたのです。そして、直方は自分の所有していた鎌倉の土地を頼義に譲ったのです。ただ、頼義も源氏の嫡男ですので源氏姓を棄てることはなく、直方は娘を頼義に嫁がせました。平直方も少し複雑ですが、平貞盛の孫であり桓武平氏国香流を継いでいます。このあたりはまた次回にでも書きたいと思います。この鎌倉の土地がその後の河内源氏の活動の拠点となり鎌倉に幕府ができた要因になります。

この妻との間に、その後有名になる三人の子どもが生まれます。

元服した神社などの名前を取って、それぞれ「八幡太郎義家」「賀茂次郎義綱」「新羅三郎義光」です。

10) 頼義も武勇の誉れとしては高かったのですが、都の官位昇進の面では弟の頼清の方が早く出世し、5年ほど遅れを取り、50歳を目の前にしてようやく相模守を受領ました。

11) 永承6年(1051年)、陸奥守・藤原登任が奥州の安倍氏に敗れ、陸奥守を更迭されると、朝廷は頼義を陸奥守とし、さらに鎮守府将軍も兼任させる命令を出します。

この時に、頼義は長男の八幡太郎義家を伴って行きます。そして、陸奥へ向かう途中に常陸国の国府(現:石岡)にも立ち寄っています。(また詳しくは後に書きたいと思います)

この奥州の安倍氏の乱を平定したのが前九年の役と呼ばれるものです。この平定には途中で戦いが中断したりしたこともあり、実際は九年以上の十二年ほどかかっていますす。大分苦労はしますが、安倍氏との争いは、同じく奥州の豪族である清原氏の協力が有り、1062年に安倍氏を滅ぼします。

12)その後、奥州では安倍氏に変わって清原氏が勢力を持ち、陸奥国の覇者をねらう清原氏がねらうようになります。

そのため、今度はこの清原氏を朝廷の命令に従わせるために、頼義の長男の八幡太郎義家源義家が陸奥守となり、奥州へやってきます。この清原氏の鎮圧平定が1083年~1087年の実質三年間であり、後三年役と呼ばれます。

13) 後三年の役では、当初義家軍は苦戦を強いられていました。そこに義家の弟、(新羅三郎)源義光が戦闘に加わりこの戦いに勝利しました。(1087年)

14) 後三年の役が終わり、都に帰った源義光(新羅三郎)は常陸介に任じられて常陸国に再びやってきます。

そして勢力を拡大していた平国香の子孫(大掾氏)から妻を迎えこの地での地位を築いていきます。

しかし、鹿島神宮領域の争いで追放となり次男の源義清(武田冠者と呼ばれる:常陸国勝田付近の武田郷に住んでいた)と共に甲斐国に移り住みます。これが甲斐武田氏の始まりといわれています。

15) しかし、武田氏となったのは義光の次男で、新羅三郎義光の長男、源義業(よしなり)がは常陸国太田の有力豪族の娘を妻に迎えます。この源義業が妻の里である(常陸)太田の地にやって来て、そこを地盤に活躍するようになったのです。

これが戦国時代に常陸国を制した佐竹氏の祖となって行きます。

(続く)

常陸国における源平合戦(7) 常陸大掾氏(多気大掾)

さて、かなり細かくい今まで書いてきているので、わかりにくいかもしれませんね。

しかし、書き始めたのでこのままのスタイルで最後まで進めたいと思います。

さて、今回のテーマは将門の乱の後に、常陸の地(とくに南部)で勢力を持った「平氏」の話です。

一般に常陸大掾(だいじょう)氏と呼ばれる平氏です。

掾(じょう)は国司の位の一つで、すでにこの「常陸国における源平合戦」の(1)に書いています。

守、介の下の位です。また大国には大掾(だいじょう)、少掾(しょうじょう)の2名がおかれました。

常陸国は大国でしたので、大掾・少掾がおりました。

また親王任国でしたので、守は皇室の親王がなる(太守)決まりとなっていましたので、これは形だけのものでした。

また介(常陸介)も現地に来ても数年で交代します。

そのため、現地のトップとして、地方豪族などを統括する役割はこの大掾(だうじょう)が握っていました。

そして、この職をこの常陸に勢力を伸ばした平氏が世襲のようにこの職を守って離さなかったのです。

そのため、その後、姓は平(氏)ですが、大掾氏と呼ばれるのが一般的となってきました。

上の系図に常陸国大掾氏として、現在のつくば市北条の多気(たき、たけ)山に城を築いて、鎌倉幕府の初期まで続いた氏族「多気大掾氏」について説明していきます。

(平)貞盛: 父の平国香は筑波山の北と西側に勢力を持っていた常陸国の大掾職を任されていた(源氏の種族と思われる)源護(みなもとのまもる)の娘を妻に迎え、この大掾の職を国香が継いでいました。

しかし、住んでいた石田(現:筑西市東石田)の館を将門に襲われ、無念の死を遂げます。この悲報を京にいて知った国香の長男の貞盛は、将門追討のため下向するが将門討伐に失敗し、また都に逃げ帰ります。その後坂東の6カ国を手に入れた将門は新皇を自ら宣言し、朝廷に対する反逆者となります。そして将門の追討命令が出されます。都で時をうかがっていた貞盛に、将門軍が多くの勢力を休ませて手薄な時を狙って、大群を率いて将門追討に出ます。

また、これに下野押領使藤原秀郷(ひでさと)が味方したために、将門は400人ほどの兵で、この貞盛・秀郷の連合軍約4000人と合戦となり、将門はついに馬上で矢を受けて倒れたのです。

この将門追討の功績で、(平)貞盛は、従五位上に任じられ常陸に多くの所領を得ることになります。

その後、鎮守府将軍や陸奥守などを歴任し、従四位下に叙せられ「平将軍」と呼ばれるほど出世します。

ただ、貞盛には繁盛(しげもり)という弟がおり、兄の貞盛と共に将門追討軍に参戦したのですが、こちらに対する論功行賞はなかったようです。

これに不満を持ったようですが、この常陸国の大掾職はこの繁盛が継いだようです。住んでいたのは将門追討の時の貞盛側の拠点であった水守(みもり;:現つくば市水守・・・後の小田氏の拠点となった小田城の北西側)であろうと考えられます。

記録として残っているのは繁盛が大般若経600巻を書写して、寛和2年(986年)に比叡山延暦寺へ奉納したことくらいでしょうか。この計画も当初、武蔵国の平忠頼・忠光らの妨害で、成し遂げることが出来ず、争いも起こりますが、これは各国の国衙を経由して奉納するという条件で比叡山への奉納を成し遂げることができたようです。600巻を書き写すのにどれくらいの年月がかかったかはわかりませんが、将門の死後46年後に成し遂げるのですから、この間の多くの時間をこの書き写しに費やしていたように思います。

さて、都で成功した兄の貞盛は実子の他に多くの養子を迎え、各地の役務につかせていたようです。

やはり常陸国の大掾職は貞盛にとっても欲しい職だったのかもしれません。この弟・繁盛の子の「維幹」を自分の養子にします。

維幹(維基)(コレモト):貞盛の弟の繁盛の子であり、貞盛の養子となって常陸大掾職につきます。

それ以来この常陸大掾職がほぼこの一族で世襲されて(実際はかならずしも世襲されず、これが世襲されたとまでは言えないとする考え方もあります)、名前に「幹(もと)」という漢字を入れた平氏がここに始まります。

そのため、国香などから大掾職が始まったというよりは、大掾氏の実質的な祖はこの「平維幹」と言ってもよいと思います。

最初は、筑波郡水守(みもり)(当時の記録には水漏と記載あり)に住み、990年頃に近くの多気(つくば市北条近く)に移ります。

記録としては、「宇治拾遺物語」に、

・維幹が京都に訴訟で上ったとき、高階成順の娘を見初め、妻にして常陸に帰った。

・二女をもうけたが、やがて歳月を経て妻は死んだ。

・その後維幹の妻の妹が夫の常陸介にしたがって常陸にやってきた。

・まもなく任期が終わって都に帰るとき、維幹は二女を遣わして餞別を贈らせた。

・二人の娘はそれぞれ逸物の良馬10疋ずつと、皮子(籠)を負った馬100疋ずつをおくったので、常陸介は維幹の娘たちの富裕におどろいた、

という話が記されています。(石岡市史より)

為幹(タメモト):常陸大掾。

・寛仁4年(1020年)ころ、維幹・為幹父子の勢力は強大で、常陸介を圧倒するほどであった。

・当時、為幹は父と同じく従五位下に叙されており、富力と権力をもって粗暴な振る舞いが多かった。

・寛仁4年7月。紫式部の弟の常陸介藤原惟通(これみち)は常陸国府で死んだ。この時、為幹が惟通の妻子を奪い取り、強姦するという事件がおこった。

・惟通の母が朝廷に訴えたが、為幹は権力に任せて病気を理由に出頭しなかった。

・日々莫大な献物を貴族達に贈っていたことが分かっている。

・結果としては為幹は1年間京都に留められ、1021年に罪を許されている。

繁幹(重幹):上総介。

・源義家(八幡太郎)の弟の新羅三郎義光が常陸介在任中に繁幹(重幹)と婚姻関係を結んでいる。

・嫡男の義業に繁幹(重幹)の子清幹の娘をめとらせ、生まれた昌義が佐竹氏の祖となった。

・1106年(嘉承元)源義国と佐竹氏側で合戦した。

致幹(ムネモト):多気権守。

・東城寺の裏山から発見された経筒には1122年と1124年 平朝臣致幹 銘の経筒が発見されている。

・後三年の役に参加。

・致幹の兄弟は、水戸および結城・真壁方面に進出した。清幹は吉田次郎といい、その3子は吉田太郎盛幹・行方次郎忠幹・鹿島三郎成幹で、それぞれ吉田・行方・鹿島氏の祖となった。

・「奥州後三年記」には、源頼家が安倍貞任を討つために陸奥国に下ったとき、多気権守宗基(致幹)の娘と旅の仮屋で逢い女子を生んだ。その子が美女で清原真衡(さねひら)は、この女を迎えて養子の成衡の妻にしたと記されている。

直幹:常陸大掾。

直幹の四男長幹は真壁に築城して真壁氏となった。

義幹:常陸大掾。

・1193年大掾職の座を狙っていた守護の八田(小田)知家が策謀を巡らし、源頼朝へ曽我兄弟の仇討ち事件の混乱につけ入り、「義幹謀叛の噂あり」と讒言をした。八田知家は藤原北家宇都宮氏の直系で、当時この北条近くの小田に城を構え、小田氏と称されていた。

・義幹は鎌倉に呼び出され、大掾職を解かれ、領地没収となり失脚し、多気氏は滅びた。

・次男茂幹は芹沢氏(新撰組の芹沢鴨はこの一族)となり、常陸国に戻ってきた。

(北条の町に残されている多気太郎:平義幹の墓:五輪塔)

(小田氏は、この写真の北条の町中に残された灌漑用の水路の整備を、鎌倉幕府に謀反の証拠として換言したといわれる)

この鎌倉幕府(頼朝)によって領地没収となった多気氏がその後どうなったかについては以前書いた下記の記事にあります。

手奪橋(5) ⇒ こちら

常陸国における源平合戦(8) 吉田(馬場)大掾氏

常陸国の源平合戦(8)になります。

前回、常陸国南部に勢力を持った桓武平氏の直系である「多気大掾氏」を紹介しました。

しかし、この大掾(だいじょう)氏が当時どのように呼ばれていたのかは不明で、大掾職(官職)が必ずしも世襲とはなっていなかったとも言われ、正式に大掾氏と呼ぶのにはふさわしくないという話もあります。

ただ、ここからこの常陸国の平氏が始まりますので、ここは多気大掾氏と呼んでおきましょう。

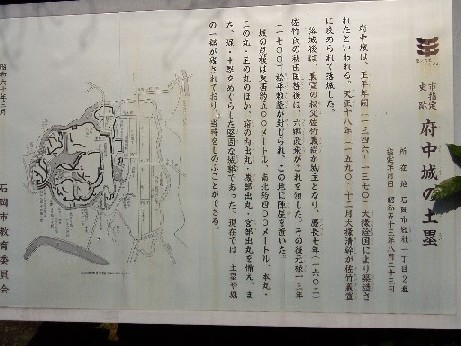

また、奈良朝のはじめから、常陸国の国衙(政務を行う中心)は現在の石岡市にずっとありました。

このため、この多気大掾が大掾職を履行するためには、石岡の政庁に行く必要があります。

しかし、この頃の記録にあまり大掾氏の印が押されておらず、主にこの石岡地方に居を構えていた「税所(さいしょ)氏」の印が押されていたようです。

この常陸国の大掾氏がどの程度政務などを行っていたのかについてもあまり記録がありません。

税所(さいしょ)という名前は、常陸国全般の税をとり纏める役職から、このような名前で呼ばれるようになったもので、元々は百済(くだら)氏と呼ばれていました。大和朝廷が、百済から亡命してきた百済王国の人を常陸国にも何人か送り込んでいますので、そのうちの一人だと思われます。

さて、1193年に鎌倉に呼び出されて、所領を没収され、この多気(北条)の地を追われて、この平氏の流れはいったん途絶えるのですが、鎌倉幕府(よりとも)は、この大掾職とその没収した多気氏の所領を、換言をした小田氏(八田氏)に与えず、当時水戸近郊の吉田郡にいた多気大掾氏の親戚に当る吉田氏に任せる事にしました。

(多気大掾:平繁幹の次男の清幹が、水戸明神のあった現水戸一校野球場付近に館を構えた。この地が吉田神社の一部であったため、この館を吉田館とよび、この一族(平氏)は吉田氏と呼ばれた。但し、正式な氏は平(たいら)である。)

頼朝は平家との戦の前に、常陸太田にいた佐竹氏の勢力を押さえ込んでから、戦いに入っており、まだこの常陸北部に勢力を持っていた佐竹氏を封じ込めるためにも、この水戸での足場を固めておきたかったのかもしれません。

資幹(助幹)(すけもと) :

1193年八田(小田)氏の讒言で失脚となった多気氏に代わって同族の吉田氏の資幹が源頼朝より大掾職に任ぜられた。

・本拠を水戸明神の馬場に移して水戸城を構築した(築城年ははっきりしていないが建久年間(1190年-1198年)といわれる。また今の城よりは大分小さな城だったと思われる)。

・水戸明神の馬場であったことにより馬場小次郎資幹と称し、これより馬場氏と名乗った。

・1214年鎌倉幕府から府中の地頭職をあたえられ、府中に居館を構えた。

どうもこれ以降に国府の政務も行うようになったのかもしれない。

・この時現在の石岡市田島の台地に外城(石岡城ともいわれるが、当時の呼び名ははっきりしない)が築かれたという。

朝幹(あさとも) :

・この朝幹の代に、知家の子で、実質的な初代小田氏の小田知重が大掾職を望み、鎌倉幕府の常陸守護の立場を利用し、鎌倉幕府に働きかけ、大掾職が一時停止となった。

・しかし大掾職はまた馬場氏に戻されたが、鎌倉期以来の常陸守護の系譜を引く小田氏との対立、抗争がその後も続く事になった。

教幹(のりもと) :

光幹(みつもと) :

時幹(ときもと) :

盛幹(もりもと):

・1333年鎌倉幕府滅亡し、南北朝時代となり、盛幹は1335年中先代(なかせんだい)の乱では北条時行についたが、その後室町幕府を開く足利尊氏に謝罪のため、多気種幹の遺子竜太を人質として差し出す。

高幹(たかもと):

・時幹の子で盛幹の弟とみられる。

・北条時行側についた高幹は、中先代(なかせんだい)の乱を平定するために東下した足利尊氏の軍と合戦におよんだ。

・この戦いに大敗して北条時行軍は潰滅、鎌倉に入った尊氏に高幹は降伏した。

・その後、尊氏は後醍醐天皇の召還命令を無視して鎌倉に居すわったため、天皇は尊氏謀叛として新田義貞を大将とする討伐軍を発した。ここで楠木正成の弟正家が常陸国瓜連城に入ると、高幹は小田・那珂氏とともにこれに加担した。

・しかし瓜連城は落城し、北朝方の高師冬の軍事拠点となった。この瓜連城落城を契機に南朝方那珂氏は滅亡に瀕し、終始尊氏方として活躍した佐竹氏の常陸北部支配が決定的なものとなった。

・佐竹氏らの武家方に府中を攻められるも、小田治久の助けを得て国府原で佐竹軍と激突、佐竹勢を打ち破った。

・しかし小田氏との永年の確執は変わらず、高幹は1338年に武家方(北朝)に転向し、小田氏・志筑氏を攻めることとなった。

・以後、府中一帯は北朝勢力の一拠点として、内乱期を通じて比較的穏やかな日々が続いた。

・1341年小田城の攻撃に際して、大掾高幹は志筑城攻めを命じられている。

・大掾職を嫡男文幹(詮国)に譲った高幹は、剃髪すると浄永と号して水戸に隠居した。

詮国(あきくに、文幹:ふみもと):

・文幹(ふみもと)は足利将軍義詮に従い功をたて、詮の一字を賜り詮国(あきくに)と改めた。

・正平年中(1346~51)に府中城を築き兵勢を盛んにして争乱に備えた。

・それまでの居城である田島の城も外城(とじょう)として残した。

・北朝方に属した大掾高幹・詮国父子の時代に大掾氏は勢力を拡大し、この大掾氏の存在は、南朝方の小田・白河結城氏らの行動を牽制し、同氏の政治的地位の向上や府中の非戦場化を実現した。

・高幹・詮国・満幹の名は足利将軍からの一字拝領と思われ、足利氏との強固な関係を築いていたことがうかがわれる。

満幹(みつもと):

・1416年に上杉禅秀の乱(室町(足利)幕府に対しておこした反乱)で上杉方につくが、敗れた

・水戸城(馬場城)周辺の所領を没収され、足利幕府は水戸城も含め、大掾氏の水戸の所領は江戸道房に与えられた。

・しかし満幹は水戸城の明け渡しを拒否し、占拠を続けた。

・1426年に府中(石岡)で行われた「青屋祭」を執行するため、一族をあげて府中に赴き、水戸城を離れた。

・これを好機とした江戸通房が大掾氏の居館である水戸館を奪取した。(江戸氏はそれまで仲間のような振る舞いで大掾氏と接していたようだ。留守を江戸氏に任せて出かけたものと思われる。)

・1429年12月に満幹父子は鎌倉に呼び出され、鎌倉公方持氏の命により殺害された。

清幹(きよもと):

・満幹父子が殺され、満幹の弟秀幹のそ孫清幹(満幹の孫との説もある)が大掾氏を継承した。

高幹(たかもと): 法名亀山

常幹(つねもと): 法名涼峯浄清

慶幹(のりもと):

・水戸地方を拠点とした江戸氏は盛んに勢力を南に拡大してきており、これに対して大掾氏は小田・真壁・笠間の諸氏ととも江戸氏と対立した。

・1546年、行方四頭のひとり同族の小高直幹の誘いにのった小田政治が大掾慶幹を攻撃してきたが、慶幹は長者原において小田氏を撃退し、さらに進んで小高城を奪取した。

貞国(さだくに):

・1551年慶幹が没し、子の貞国が大掾氏を継いだ。

・この頃には大掾氏、小田氏、江戸氏の三つ巴の対立が激化し、特に小田氏の勢力が強まった。

・1563年貞国は三村合戦で小田氏治に破れた。

・その後佐竹氏と連携し小田氏攻略に備えたが、大掾氏は小川の園部氏と確執を起こし争った。

・しかし、その園部氏(小川)を江戸氏と佐竹氏が園部氏(小川)を支援したため、小田氏への守りとして築城した三村城も城主の弟常春は小田氏に攻められ1573年に落城し、25歳の短い運命を閉じた。

・一方、小田氏も佐竹方に攻められ1574年に土浦城が陥落した。

・この時、大掾氏は東に園部、北に江戸・佐竹、南に小田に囲まれてしまった。

・1577年に貞国は戦死した。

清幹(浄幹)(きよもと):

・貞国の死後5歳の清幹が家督を継いだ。

・後北条氏の勢力が北関東にも及んでくると、大掾清幹は上杉謙信と結び、佐竹氏らと協力して反北条活動をとる。

・しかし、その間も江戸重通は大掾氏を攻め続け、当初中立の立場をとっていた佐竹氏も江戸重通に協力する。

・清幹は府中城の詰め城を殆ど落とされ、大掾氏惣領家の滅亡は時間の問題となった。

これに対抗するため清幹は後北条氏と結んだと思われる。

・天正18年(1590年)、豊臣秀吉による小田原の役が発生する。

・清幹をはじめとする大掾氏一族は後北条氏側に立ち、参陣をしなかった。

・結果、常陸は参陣をした佐竹義重に与えられた。

・佐竹義重は水戸城を攻めて江戸重通を追い出し、その勢いで府中城も攻め立てた。

・激戦の末、府中城は落城し、大掾清幹は自害した。

この時清幹は18歳であった。 これにより大掾本宗家は滅亡した。

次いで翌年2月、佐竹義重は三十三館主と呼ばれた鹿島・行方郡の大掾氏枝族を太田城に招き皆殺しにしたと伝えられている。ただ三十三館という数は、常陸国の水戸より南に勢力を誇っていた平氏一族の総称で、正確な館の数ではない。

また鹿島、行方郡に軍を進め、大掾氏一族の殆どは滅亡した。(別途記載)

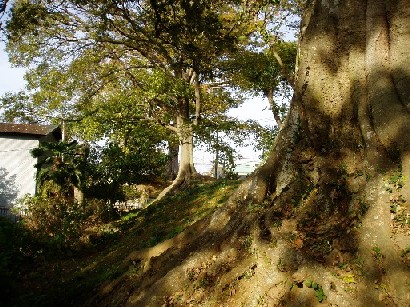

(府中城跡に残された土塁)

(外城跡:掛札神社)

常陸国における源平合戦(9) 河内源氏と常陸源氏

常陸国における源平合戦の9回目です。

前回と前々回は平氏として常陸国南部に進出した桓武平氏の直系とされる「大掾(だいじょう)氏」とよばれる氏族を鎌倉時代初めまでの多気大掾氏とその後戦国時代末期までの吉田大掾氏について書いて来ました。

では源氏は?

常陸国の源氏といえば、戦国時代を制し、常陸国を統一した佐竹氏がいます。

常陸国は、ここまで書いてきたようにまず桓武平氏が地元豪族などと手を結すび、常陸国南部を中心に領地を拡大させました。

その後に、河内源氏が入り込むのですが、そのきっかけは奥州の蝦夷征伐として知られる「前九年の役」「後三年の役」における源氏の活躍です。

この成果が東国武士団にも大きな影響を及ぼしたと思われます。

後三年の役では八幡太郎義家に味方した東国の武士がかなりいたのでしょう。

ただ、歴史は勝者により作られるという話しもあり、鎌倉幕府が成立したことで、実際の史実以上に誇張され、美化された話とおもわれる伝説やたくさん作られ、残されていったように思われます。

最近になってわかってきた史実を基に、これらの美化された話なども検証しながらこの常陸国の源氏の流れに関係する事項を見ていきましょう。

上の関係図は現在のWikipediaなどに記載された内容を図式化したものです。

まず、河内源氏は前に書きましたが、2代目源頼義(よりよし)がかなりの強者で、桓武平氏国香流の都で活躍していた平直方の娘と結婚し、(八幡太郎)義家、(賀茂次郎)義綱、(新羅三郎)義光という3人の息子たちが生まれます。

そして、3人は都でそれぞれに出世もしていきます。

1) 頼義は1051年に50歳目前で陸奥守に任じられ、その武勇を見込まれて奥州の安部氏の平定を任せるために鎮守府将軍にも任じられ、常陸国経由で奥州に出かけることになります。(前九年の役)

奥州へのルートははっきりしませんが、頼義はつくば市北条の多気氏(大掾氏)の娘と一夜を共にし、女の子(後に美人と評判となった)が生まれています。また、石岡市三村近郊の村で宿営した時にちょうど正月で小さな村の人から大変ご馳走してもらい、後にこのことに感謝して「黄金のはたし」が贈られ、この地の名前が「正月平」となったと伝わっています。

また、陸奥守として着任した先は仙台の多賀城です。

このため、この時のルートは古東海道で、常陸国国府(石岡)を経由し、水戸の郊外台渡里経由で郡山から古東山道に出たものと推察します。

2) 前九年の役には、長男義家、次男義綱も参戦しており、最後には清原氏の軍勢1万人ほども援助を受け、12年もかかった戦争に勝利しました。都に凱旋したのちに、頼義は正四位下伊予守に、嫡男・義家は従五位下出羽守に、次男・義綱は右衛門尉に任じられた。これで、長男、次男は出世の道に進みますが、三男義光は出世から遅れることになります。

3) 頼義は伊予守の任期を終えて1065年に出家し、1075年に没しています。

4) 八幡太郎義家は、1063年に従五位下出羽守に、1070年に下野守などに叙任されており、1083年に陸奥守になると、前九年の役で勢力を持った奥州の清原氏の内紛に介入し、後三年の役が始まります。

しかし、この戦いは朝廷の命令によるものではなく、私戦とみなされており、朝廷からの援軍がなく、義家は苦しい立場になります。賀茂二郎義綱は官職を無視するわけにもいかず、援護には出ません。そこで登場するのが新羅三郎義光です。

官職では上の兄たちに後れを取った義光ですが、朝廷に兄の援護に出かけることを願い出ます。しかしこれは認められず、1087年義光は官職を辞して兄(義家)の救援に出かけました。年齢も40代前半です。

5) 義光の救援も得て、後三年の役に勝利した義家ですが、この戦いが私戦であったとして、褒賞は無く、陸奥守も解任されてしまいます。

戦いに参戦した新羅三郎義光は刑部丞に任ぜられ、常陸介となり常陸国にやってくることになります。

都では、戦いに参戦しなかった賀茂二郎義綱が出世し、義家、義綱の2人の中は悪くなっていきます。

6) 1091年には河内国の領地をめぐって義家と義綱が兵を構える事件も発生しています。

1093年に義綱は陸奥守となり、翌年には従四位上で義家と並び、1095年には美濃守となり、兄より格上となりました。

河内源氏の棟梁である義家としては恐らくこれは面白くなかったことだろうと思われます。2人の兄弟の争いが後の義綱滅亡のきっかけとなっていくようです。

7) 河内源氏の棟梁である義家は武勇の誉れは高くあったのですが、跡目を継ぐ予定だった嫡男(二男?)義親(よしちか)が対馬守に任じられたとき九州で略奪を働き(1101年)帰還命令が出ますが、義親はこれに従わず官吏を殺害したため、隠岐国へ配流となりますが、これにも従わず出雲国へ渡って再び官吏を殺したため、平正盛の追討を受けて誅殺されてしまいます。

8) 河内源氏の跡目をこのような形で、失うこととなり、義家は次期棟梁を三男義忠(よしただ)とし、その後嫡男の遺児(四男)為義に任すことも考えていたようです。義家は1106年に亡くなり、河内源氏の棟梁は三男の義忠となりました。

9) そして、1109年に事件は起きます。この河内源氏の跡目を継いだ源義忠が何者かに襲撃を受けて殺されてしまったのです。

そして、襲った刀が賀茂二郎義綱の三男・義明のものであったため、その犯人として(賀茂二郎)義綱とその三男・義明に疑いが向けられました。疑われたことに憤慨した義綱たちは山に籠って抵抗し、義綱の6人の息子たちは全員抗議の為自害して果てたのです。また息子たちを失った義綱も佐渡に流され、1132年佐渡で自害し、この義綱の家系は途絶えてしまいました。

10) しかし、この源義忠暗殺事件には黒幕がおり、それが新羅三郎義光であったといわれています。

義光は、後三年の役のあと、常陸介となり、常陸国にやって来ます。そして、多気大掾氏(桓武平氏)から分かれて、水戸南部の吉田に居を構えていた平清幹(きよもと)=吉田氏 の娘を嫡男・源義業(よしひら)の妻に迎え勢力を拡大します。

11) 義業とこの平清幹の娘との間にできた子供が、佐竹氏と甲斐武田氏になっていきます。(次回)

この河内源氏棟梁の義忠暗殺事件首謀者は源氏棟梁の跡目を狙っていたこの(新羅三郎)義光が仕組んだことだといわれています。

実行犯は妻の兄(または弟)である「鹿島三郎こと平成幹(たいらのなりもと)」で、義光にそそのかされて、源義忠の郎党になり、こっそりと賀茂二郎義綱の息子の源義明の刀を使って、義忠を背後から切りつけたのです。義忠も即死ではなく2日後に亡くなりました。

12) この義忠襲撃事件で平成幹も負傷し、義光は自分の弟(正妻ではない子)で僧侶になっていた快誉がいる園城寺に身を隠し、養生するように書状を持たせ寺に向かわせました。しかし、その書状には成幹を殺すように指示されており、成幹は快誉によって口封じのために生き埋めにされて殺害されたといいます。そして義光は兄の賀茂二郎親子に罪をなすりつけ、さっさと常陸国に帰ってしまいました。

(一部不明なところもまだありますが、現在の解釈ではこの義光が黒幕とされています)

13) 義光は豪族吉田氏(平氏)の所有していた常陸国那賀郡武田郷に住し、ここを次男「義清」に譲り、義清は武田冠者と呼ばれました。1127年に義光は亡くなりましたが、父(義頼)時代から甲斐介なども歴任し、甲斐国に義光の所領もあったようです。

14) 義光の死後、1130年に(武田冠者)義清の嫡男である清光が隣りの吉田郷の平盛幹(吉田氏嫡男)と境界をめぐって争いが有り、1130年に義清と嫡男清光親子は常陸国を追われて甲斐国北巨摩郡武田郷(現在の山梨県韮崎市/甲斐市)へ配流されました。この後、甲斐国に土着して甲斐武田氏が起こります。(資料により少しずれがあるが、義光が何処で亡くなったのかはっきりしない。甲斐国の方に義光から武田氏に伝わったとする日の丸の旗や楯なし鎧などの品が残されており、甲斐に行っていたのかもしれない。)

新羅三郎義光の墓は元服した新羅明神にちなみ滋賀県大津市に残されています。

さて、以下にいくつかの伝承話しなどを載せておきます。

(1) 甲斐武田家伝来の家宝 楯無しと日の丸御旗 ⇒ 記事

(2) 新羅三郎の伝来の笛にまつわるお話 ⇒ 記事

(3) かすみがうら市子安神社・・・源頼義父子征奥軍が、三村正月平(現石岡市三村)に宿営、たまたま正月七日の大祭礼に際会。あまりの賑やかさに里人に尋ねたところ、当神社の由来を聞き、感銘した父子は早速流れに架橋し(子安橋)神主に依頼し、朝敵降伏、国家安泰の祈祷をさせた。また、康平6年征奥の退任を終え、凱旋の折、当社に奉賽。社殿修営、祭祀料の寄進をしたと伝えられている。

(4) かすみがうら市胎安神社・・・1054(天喜2)年には、鎭守府将軍陸奥守源頼義、義家(八幡太郎)父子が奥州征討の時に隣村の詩下雫村(下志筑)に在陣中に胎安神社の霊験著しいことを聞き、都にある内室の安産祈願をし、嫡男を無事出産したため、康平6年(1064年)に大任遂行の帰路報賽し、嫡男の誕生日である9月9日を祭日と定め、源氏の紋章である「笹竜胆」(ささりんどう)の使用を許されたと伝えられている。

(5) 正月平・・・石岡の三村地区の上の高台に「正月平」という土地があり、ここに伝わる話です。

源義家親子が前九年の役で、奥州に向かう途中でこの地で正月を迎えました。数軒しかなかったこの地の住民は総出で、乏しい貯えの中から赤飯を炊いて正月のおもてなしをしたのです。そして源義家(八幡太郎)と父の頼義は、それに大いに感激し、「休馬美落集」という巻物の中で、義家は村人に対し心より感謝の気持ちを表しているのです。そして源義家親子は、この地に「黄金のはたし」を残したといわれています。この黄金のはたしは江戸時代まで地元(正月平)にあったが、歩崎観音に奉納され、これも33年に1度しか見ることができなくなったのです。歩崎観音には戦時中ころまで、竜女が安産の願掛けをして無事に生まれたことから黄金で出来た機織機が残されていました。現在は東京などへの展示で持ち出して戦争などで行方不明となりました。

(6) 八幡太郎と長者

蝦夷征伐(後三年の役)にやってきた八幡太郎義家の活躍した話は各地に伝説となってつたわっています。石岡付近でも、鞍掛けの松といわれた松があった話し、かすみがうら市では四万騎が集まって訓練した野原「四万騎ヶ原」があり、石岡や小美玉市では「五万堀」とか六万の兵が食事をしたという「生板池」「六万」などという地名も残されています。

水戸付近まで行くと軍勢は十万騎に増えていたとも伝わっています。

しかしこれらはほとんどが源氏の時代になり創作されたものも多いようです。

さて、そんな中で逆に八幡太郎をあまりよく思わなかった人々もいたようです。

その中の話を少し紹介します。

(6-1) 一盛(守)長者(水戸)

昔、台渡里の長者山(現在の水戸市渡里町)に、一盛(一守)長者という豪族が住んでおりました。

八幡太郎の通称で知られる源義家が、後3年の役(1083~1087年)の時、十万余の大軍を率いて奥州に向かう途中に、その長者屋敷に立ち寄りました。

長者は、そんな大軍群ですからとても無理だと思えたのですが、義家を大切に向かえ、すぐさま山の様な御馳走と酒を用意して手厚くもてなしたのです。それも酒宴は三日三晩も続いたのです。

そして、義家が奥州を平定して、帰りに、再び一盛長者の屋敷に立ち寄りました。

すると前にも増して豪華なもてなしを受けたのです。

義家は次第に、喜ぶどころかあまりの豪勢振りに恐ろしくなってきました。

『この様な恐ろしい程の大金持ちをこのままにしておいては後々災いの元となる。

謀反などを起こされたら大変だ。今のうちに滅ぼしてしまおう。』

と考え、長者の屋敷に火を放ち、一族を全滅させてしまったのです。

この時、長者は秘密の抜け穴に逃れ、身を潜めておりましたが、抜け穴も義家の家来に見つかり、長者は出口まで追い詰められてしまいました。

出口のすぐ下は那珂川です。もう逃れられないとさとった長者は、家宝にしていた黄金の鶏を抱いたまま川に身を投げてしまったということです。

伝説の一盛長者の屋敷(後の時代には長者山城)跡は現在も確認できます。幾重にも重なる郭と堀。北西を田野川、北東を那珂川。城として好条件でした。

(6-2) 唐ヶ崎長者(行方)

これは行方市の西蓮寺に伝わる話です。

昔、神様のお告げで酒となる湧水を売った親孝行息子がおりました。その後に鹿島へ向かう大道沿いに唐木造り白檀の門構え,三百間四方を土手で回すほどの長者となり、唐ヶ崎長者と呼ばれておりました。

しかし、長者夫婦には病弱な一人娘がおりました。このため、長者夫婦は西蓮寺薬師如来に祈願して、その功徳によってこの娘は無事に成長しました。

数十年過ぎて、この娘も老婆になっておりましたが、そこにちょうど源義家の軍勢が奥州征伐の途中に立ち寄りました。

義家たちは長者に食事を用意してくれぬかとお願いしましたが、長者は、お武家様に食べされるようなごちそうはございませんと一度断ったのです。しかし、それでもよいから何か用意してほしいと懇願され、長者が用意した料理がとても豪勢で、これは大変な長者だ、後々生かしておけば大変な災いになるに違いないと、義家はこの長者一族を皆殺しにしてしまったのです。

しかし、この老婆だけは生き残り、一族の冥福を祈って供養し、念仏三昧の余生を送りました。今でも九月の西蓮寺の常行三昧会には西蓮寺婆さんとして、その徳を称えているといいます。

この伝承は長者没落譚ですが、結論としては西蓮寺への信仰を進める伝承に落ち着いています。

薬師如来の加護によって成長した娘は源義家の虐殺にも生き延び、死ぬまで念仏三昧だったと言います。「西蓮寺婆さん」自身が念仏三昧の生涯を送り、かつ信仰対象にもなっているわけで、理想的な信者の手本として伝承されてきた存在でしょう。

現在、寺に祀られているこのおばあさんの像は、「おびんずるおばあさん」としてなでられたりさすられたりしています。

これらの伝承は長者没落の話ですが、どこかその没落の原因が英雄により意図的に没落させられたというようにすり替えられていったのかもしれません。

(6-3) 勝倉長者伝説(ひたちなか市)

勝倉大平長者が谷津というところに、大変裕福な長者が住んでいた。

ある日、八幡太郎こと源義家が、奥州征伐へ向かう途中にこの長者の屋敷に立ち寄り昼飯を乞うた。

長者は快く引き受け、即座に300人分を用意した。

しかし義家は何を思ったか、長者をこのまま生かしておいては後々に災いになる、と思った。

義家は奥州から帰る途中。世話になった長者の屋敷を一夜のうちにすべてを焼き払い滅ぼしました。

(6-4) 大里長者伝説(常陸太田市)

常陸太田市の大里というところに、大変豊かな長者がいた。

ある日、八幡太郎こと源義家が、奥州征伐へ向かう途中にこの長者の屋敷に立ち寄り宿泊しました。

長者のあまりの富豪ぶりを目の当たりにした義家は、長者をこのまま生かしておいては後々に災いになると思い、急に長者を襲い滅ぼしてしまいました。

(6-5) あずま長者(持丸長者)(岩間町安居(あご))

源氏の大将八幡太郎義家が、五万の大軍 を率いて奥州の蝦夷を征伐して都へ帰る途中、上安居のあずま長者屋敷 へ立寄りました。

長者は、 「はい、このたびは、蝦夷征伐おめでとうございます。さぞお疲れでございましょう。どうぞ、ごゆっくりお休みください。」と言って、一行をもてなす支度に大騒ぎとなりました。

長者は、もてなしに御無礼があってはならないと、細心の注意を払い、ありったけのご馳走を作り、珍しい品々を集めて酒、肴を振舞ったので義家も驚くほどの豪華なお膳が並びました。

義家一行は、ごちそうに機嫌よくしておりました、出発まぎわになって、雨が降り出してなかなか止みそうもありませんでした。すると、長者は、すぐに五万人分の雨具を用意して差し出しました。義家は、その場は礼をいって出立しましたがこのような豪族をこのままにしておいたらやがて災いを起こすかも知れない。今のうちに滅ぼしておいた方がよかろう。」と五万人窪から急きょ引き返して、長者の家に火を放ちました。

豪勢を誇っていた長者屋敷は、穀倉と共に跡形もなく焼け落ちて、一族も皆滅んでしまいました。

さて、どうでしょうたくさんの伝承も何処までが史実かについてはまったくわかりません。

実際に八幡太郎義家の所業も強力にまかせ、無謀な振る舞いも多かったようです。

どのように考えるかは、一つ一つ丁寧に史実を積み重ねて検証してみなければなりません。

しかし、これらの民間伝承には当時の人々の思いなども重なっている部分もあり、単なる作り話といってよいとは思われません。

ここに載せたのは一つの参考に見てください。

常陸国における源平合戦(10) 佐竹氏(源氏)平安~鎌倉時代

常陸国における源平合戦の10回目です。

今回は新羅三郎義光が常陸国にやって来て、桓武平氏がこの地の豪族となって南部を中心に勢力を拡大していた中で、水戸近郊に進出していた平氏一族の吉田氏(平氏)の娘を息子(義業)の嫁にして、血縁関係を深め、ここからこの佐竹氏が興ります。

では今回は、戦国時代に常陸国を制したこの佐竹氏の動向を見ていきましょう。

さて、上の図が、常陸国の佐竹氏の系図(平安~鎌倉時代)となります。

この後戦国時代末までは次回取り上げます。

つい最近まで最初の頃がよくわからなかったのですが、少しずつ判明してきているようです。

新羅三郎・源義光(よしみつ)(1045~1127)

1) 新羅三郎義光は兄・義家が奥州清原氏との戦闘(後三年の役)に苦戦しているのを聞き、兄を救援するために都での自らの官職を捨てて40歳を過ぎていましたが、1087年に後三年の役に参加し、その年末近くで戦いに勝利します。

都に戻った兄義家は、この戦いが私戦であったとして、褒賞も得られず、その戦いの間に朝廷に納める税も滞納していたとして追徴を受けます。しかし、戦いに参加した東国の武士団への褒賞もあり、これを自らの私財をもって行ったともいわれています。

これにより八幡太郎義家の評判は東国では大変高まり、源氏との信頼関係も築かれました。後の鎌倉幕府建立に役立ったものと思われます。義家がこれらを整理し、次の官職につけたのは1098年に白河法皇により許されるまで10年続きました。

2) 次兄は義綱ですが、朝廷からの信任も厚く出世も早かったようです。義綱は前九年の役には参加していますが、後三年の役は朝廷の命令がなく、これには参加せず出世街道を進みます。ただ四つ木の問題があり、義光の嫡男である義業(よしなり)は、この次兄の義綱の養子となったようです。

3) 三郎義光は後三年の役後に現在の法務省・裁判所のような刑部(ぎょうぶ)省の丞(じょう)に任じられたようですが、この時期もはっきりしません。その後常陸介になり現地(常陸国)にやってきますが、この正確な年代もわかっていません。

常陸介といえば、更級日記に父親の菅原孝標(すがわらのたかすえ)が常陸介となって赴任していた話が書かれていますが、この任期は 1032年から1036年ですから、任期は一般に4年程度だったものと思われます。

常陸介以外にも甲斐介などの歴任しているようですが、この任期もよくわかりません。ただ甲斐国は義光の父の頼義も歴任しており、甲斐国には領土も所有していたようです。

4) 常陸介として常陸国にやってきた義光の記録としては、1106年に源義家の四男で上野(こうずけ)国の領地を相続していた源義国(よしくに) が常陸国に勢力拡大を図り、兵を進行させる事件が起きます。

これに対抗したのが多気氏の平繁(重)幹(しげもと)( 大掾?)と源義光およびその息子の義業(よしなり)です。

この戦闘は多気氏、義光軍の勝利となり、常陸国への進出に失敗した源義国は上野国、下野国などの地域に領地を拡大していきました。そして、その後の足利氏や新田氏の祖となりました。

しかし、この戦闘は朝廷の命令には従わない戦闘でしたので、朝廷からは各国の国司に義光などを追討する命令も出されたようです。したがって、この時点でもし義光が常陸介となっていた場合は、ここでは切られているはずですので、 ~1107?頃までではないかと推察します。また1107年ころに藤原実宗(さねむね)が常陸介となっています。

5) 八幡太郎義家の死後、河内源氏の棟梁を継いだ義忠(三男)が1109年に暗殺されてしまいます。首謀者の汚名をこうむった義綱一家は子供たちは次々と自害して果て、義綱も佐渡に流され、その後1132年に追討を受けて自害して果ててしまい、家は断絶してしまいました。真の首謀者はこの新羅三郎・義光で、実行犯は義光の息子の義成の妻の兄弟である鹿島五郎・成幹といわれています。

この後、義光や息子の義業は常陸国へ本格的に住むようになったものと思われます。

嫡男は養子に出していましたので、義光の後を継ぐものとして、義光は三男・義清と常陸国那珂郡武田郷(現:勝田近く)に住しました。そのため、義清は武田冠者と呼ばれるようになります。その後、常陸国の東南部から鹿島神宮にかけての地の所領争いや、妻の兄の吉田氏との領地争いなどで敗れ、この地で1127年に没します。息子の義清(武田冠者)は常陸国を追われ、甲斐国へ移り住み、甲斐の武田氏となります。戦国時代には武田信玄が出ています。

源義業(よしなり)(1067~1133)

義光の長男の義業(よしなり)は、嗣子のいなかった義綱の養子に入り、常陸平氏の一族で馬場城主吉田清幹の娘を妻とした。1106年の源義国(よしくに)が常陸国に勢力拡大を図り、この地で戦争になると、多気氏の平繁(重)幹(しげもと)( 大掾?)と父・源義光とともにこの戦に参加し、勝利を収め、常陸国の地への義国の進出を阻みます。

しかしながら、河内においては義綱の失脚(1109年)により、妻の実家(馬場・吉田氏)を頼って常陸に住みつくことになります。

その後、父義光とともに常陸国の北部に地盤を固めていきます。

実質的に常陸太田に地盤を固めることが出来たのは息子の昌義の代になってからです。

初代 佐竹昌義(まさよし)(生年不詳~1147?)

昌義は最初の妻を在京平氏の平快幹の娘を迎え、その間に5男子を設けました。また、奥州藤原氏の清衡の娘を後妻にもらっています。これにより、昌義は吉田・藤原両家の力を背景に勢力を拡大していきました。

1133年に現在の常陸太田市天神林にあった馬坂城を藤原秀郷流の天神林正恒から奪い馬坂城の城主となります。

その後、昌義は久慈郡佐竹郷(常陸太田市)に住みつき、佐竹氏と称するようになった。

この佐竹という名前については次のような逸話があります。

「馬坂城の近くの観音寺(現:佐竹寺)で昌義は、1140年に武運長久を祈願しました。このとき、境内に長さ二十尋(約36m)もある竹の木に、節が1つしかないものを見つけました。「これは出世する前兆だ」と喜び、姓を「佐竹」に改めたという」

昌義は後妻として藤原清衡の娘を娶った事で奥州藤原氏の勢力を味方につけ、常陸国北部の奥七郡支配を行っていきます。しかし昌義の生存年がわかっていませんので、詳しくは不明な点がおおいようです。

2代 佐竹隆義(たかよし)(1118~1183)

藤原秀郷の流れをくみ、代々常陸国守護代を務めていた有力者だった小野崎通長を服属させ小野崎氏の居城だった太田城に入り常陸国奥七郡支配を確立しなした。

1) 常陸太田の現在大田小学校のある所に、藤原秀郷藤原秀郷の流れをくみ、代々常陸国守護代を務めていた有力者だった藤原通延が築城したとされる常陸太田城がありました。佐竹隆義は常陸北部の統一を図るために周りの豪族たちを味方にしていきます。

そして、この太田城の城主・藤原通盛を従属させ、藤原通盛を小野台地に移らせ小野崎氏と名乗らせました。

この太田城に佐竹隆義は住むこととなり、ここが佐竹氏の中心の城となりました。

太田城に佐竹氏が入城の日、城の上空を鶴が舞いながら飛んだので別名「舞鶴城」と名づけたとも伝えられています。

そしてその後常陸奥7郡を領し、勢力を広げました。都では1167年以降、清盛を中心とする平家が政権を握ります。

佐竹隆義も1160年の平治の乱以後、平氏に従っており、常陸介などの要職についていました。

2) 源頼朝が伊豆で挙兵して、敗れて、千葉の房総に逃れますが、頼朝はこの地の有力者たちの援助を受けて、治承4年(1180年)10月、富士川の戦いに勝利しました。そして、そのまま都の平家を追討しようとしますが、これに上総広常、千葉常胤、三浦義澄らが異議を唱えます。 前の敵を追う前に、まず後ろの憂いを除いておくべきだとして、常陸国北部に勢力を張ってきたこの佐竹氏排除を主張します。そして、この意見を取り入れた頼朝はまず常陸国府(石岡)に向かいます。

10月27日、頼朝は軍勢を引き連れ佐竹氏のいる常陸に向かって出発し、11月4日に頼朝は常陸国府に入ります。そこで軍議が開かれ、上総広常が、縁者である佐竹家の嫡男・佐竹義政と弟(三男)秀義へ使いをだし、国府に来ている頼朝に忠誠の挨拶に来るように連絡します。当時城主の隆義は源氏の一族ではありますが、都を支配していた清盛一派の平家に寄り添っておりました。常陸国のほうは、太田城を兄弟2人が守っていました。この誘いに弟は行くのに反対しますが、兄の義政は縁者でもある上総広常の誘いでもあり、先ずは一度あっても良いかと国府にむかったのです。

国府(石岡)の北側の園部川に架かる大矢橋で、隆義一行を上総広常がむかえにでて、橋の両側に話をします。大した大きな川でもなく、橋の両側から声もすぐに届く距離です。そして広常と隆義が1対1で橋の半ばで話し合うこととし、両者は馬に乗って橋の半ばで落ち合います。そして合うと同時に広常は隆義を一刀のもとに切り殺してしまいました。

これで動揺した佐竹隆義の一行は頼朝方に寝返ったり逃亡する者がおり、大慌てでした。一方弟の佐竹秀義は、太田城を棄てて北部の山城である金砂城に立て籠もりました。

その後、頼朝軍はこの金砂城へ総攻撃が仕掛けられましたが、金砂城は山城で難攻不落の城郭でありすぐに落とすことが出来ません。

そこで、頼朝は秀義の叔父の佐竹義季を味方につけ、この義季に金砂城を攻撃させました。この城のつくりに詳しい義季によりついに城は陥落し、佐竹秀義はさらに北部の花園城へと逃亡したのです。

その後、領地であった太田城などは放棄し、金砂城、花園城、武生城などの要害堅固な山城に立て籠もりを続け、氏族の存続を図ることが出来ました。京都を目指す頼朝には時間も無く、それ以上佐竹氏と争う時間はなかったのでしょう。結局は、秀義の家臣である岩瀬与一太郎の懇願によってそれ以上の追討は回避され、佐竹氏は滅亡を免れたのです。

しかし佐竹氏の所領は没収され、八田氏に与えられました。隆義は1183年に66歳で死去し、長男は大矢橋で殺され、次男の義清は正妻の子ではないため、三男の秀義が後を継いだのです。

<大矢橋事件>

治承4年(1180)11月4日、源頼朝は佐竹氏追討のため常陸国府に到着した。佐竹氏は太田(現常陸太田市)を本拠に奥七郡(多珂・久慈東・久慈西・佐都東・佐都西・那珂東・那珂西)を支配していた。佐竹秀義は頼朝の帰順勧告に従わず、金砂山城(現金砂郷村)にたてこもった。秀義の兄義政は縁筋にあたる上総介広常の勧めで帰順し、頼朝との会見のため国府(現石岡)に向かったが、園部川にかかる大矢橋で謀殺された。大矢橋の西に義政の首塚、行里川に胴塚と伝えられるものが残っている。

この首塚は残されているが、近くの大矢橋は隣に広いバイパス道路が出来て今は昔の面影はない。またすぐ近くに常磐高速のスマートインターが出来、茨城空港とのアクセス道路も完成したためにかなり様変わりしている。また胴塚については、土地の開発で姿を消してしまった。

(大矢橋に残る佐竹義政の首塚、右手奥に古い橋が残っていたが、現在はこれは取り外され、写真左側にアタラシイバイパス道路ができている)

3代 佐竹秀義(ひでよし)(1151~1226)

源平合戦で源氏が勝利すると、頼朝が奥州藤原氏に逃げ込んだ弟の源義経を攻めた。

佐竹氏は1189年の奥州合戦においては頼朝から罪を許されて家臣として頼朝軍に加わりました。

この時に佐竹軍が無地の白旗(源氏の旗)を持参し、佐竹氏の旗が無いことを知り、扇に丸を描いて渡し、旗にこの扇を付けるよう命じたといわれ、これが佐竹氏の家紋「五本骨扇に月丸」となったと伝わっています。

この戦いで武功をあげ、その後、鎌倉御家人の一人に列せられました。

4代 佐竹義重(よししげ)(1186~1252)

父や弟とともに承久の乱(じょうきゅうのらん)は、1221年(承久3年)の後鳥羽上皇が鎌倉幕府執権(北条義時)に対して討伐の兵を挙げて敗れた承久の乱(じょうきゅうのらん)で活躍しており、鎌倉幕府に忠実な鎌倉御家人としての佐竹氏の地位の保全に務めています。

また、次男の義直(義尚)は額田氏、三男の義澄は真崎氏、四男の義高(義隆)は岡田氏、六男の義綱は岡部氏となり、常陸での南北朝時代等で佐竹氏の躍進の基礎を築いています。

5代 佐竹長義(ながよし)(1207~1272)

忠実な鎌倉武士として活躍しています。小田氏(八田氏)に替わって常陸守護となっていた宍戸家周の娘を妻とし鎌倉武士として活躍します。

記録としては、祖父佐竹秀義の妻で、祖母にあたる陽雲寺殿の冥福を祈るために陽雲寺を建立し、また1269年には荒廃していた観音堂を再興し、佐竹寺(妙福山明王院佐竹寺)と名称を改めています。

6代 佐竹義胤(よしたね)(1227~1278)

鎌倉武士であり、讃岐守・常陸介などを歴任しています。

次男(?)の三郎義継は地元の豪族である岩崎氏の女を妻として、陸奥国岩城郡小川郷(現在のいわき市)に住みつき、常陸国北部からその勢力範囲を広げています。

7代 佐竹行義(いくよし)(1263~ 1305)

鎌倉武士として活躍し、讃岐守・常陸介などを歴任しています。

常陸国北部に領地を拡大しています。

(注:二男義綱は1317年に長倉城(那珂川大橋の少し上流側の山城、対岸に御前山がある)を築城し、長倉氏と称した。後に1408年には佐竹宗家の跡目を巡り、長倉義景は長倉城に籠ったが、足利持氏の派遣した大軍に囲まれ開城した。また1595年には長倉義興のとき柿岡城(現石岡市)へ転封となり、長倉氏はこの地を去った。また、御前山や桂村などに多くの氏族が広がっている。)

8代 佐竹貞義(さだよし)(1287~1352)

1331年(鎌倉時代末期)に鎌倉時代創設以来八田氏、小田氏一族(宍戸氏など)にほぼ独占されてきていた常陸国守護職に補任された。足利尊氏の鎌倉幕府の討幕運動が始まると、最初は幕府軍についていたが、途中で討幕軍に寝返った。

その後、足利軍として武功を上げ、その功績により常陸守護を認められ、その後常陸守護職は佐竹氏の世襲となった。

ここまで、源義光から鎌倉時代までの佐竹氏の足取りを見てきましたが、大きな流れとしては

(1)佐竹氏は源氏と平氏の両方と血縁関係にあり、また奥州藤原氏などとも血縁関係を築いて領地を広げて生きました。

(2)京都で伊勢平氏が政権を握ると、平家と手を組み、源氏が台頭してきた時には時代に乗り遅れてしまいます。

(3)鎌倉時代になると鎌倉の源氏の家臣となり、後半には常陸の守護職を担うようになります。

(4)鎌倉時代には常陸北部の領地が守られ、さらにいわき市方面や、常陸国北部に多くの子孫が勢力を伸ばしていきました。

(次回へ続く)

常陸国における源平合戦(11) 佐竹氏(源氏)(室町~戦国時代)

常陸国における源平合戦の11回目です。

前回は鎌倉時代の終わり頃(1333年?)までの佐竹氏の動向を書いてきました。

今回はそれ以降に戦国時代末に佐竹氏が常陸国を統一するまでの大雑把な動きを見て行きます。

北条氏滅亡後の争乱のなかで、小田氏は後醍醐天皇より「治」の一字を与えられ、建武の新政権へ参加することによって、勢力を回復しょうとし、常陸国の南朝方武士団の中心が小田氏であった。 一方、佐竹氏は、一貫して北朝方の中心にあった。

その結果、常陸守護の地位も佐竹氏が獲得した。1336年には、佐竹氏は南朝方の拠点となっていた久慈郡瓜連城(瓜連町)を攻めた。

約一年に及ぶ戦いの結果、佐竹氏は南朝方を破り、常陸国北部の支配を固めることになった。

この戦いの後、争乱の中心は常陸国の南部・西部に移った。

さて、上の図が、常陸国の佐竹氏の系図(室町~戦国時代末)となります。

9代 佐竹義篤(よしあつ)(1311~1362)

天皇が北と南に分かれてしまった南北朝の争乱期は、ここ常陸国でも大きな動きがありました。

しかし、常陸国内では南朝、北朝といっても、時によってここを支配していた領主たちは、どちらに味方するか右往左往している感がぬぐえません。佐竹氏は足利尊氏に味方し、常陸国の北朝勢力の中心として活動しました。

1336年に楠木正家によって瓜連(うりづら)城が築かれ、南北朝時代に南朝方(大掾高幹も含む)の拠点となり、北朝方の佐竹氏などと対峙しました。このときはまだ父の佐竹貞義の時代ですが、1336年に貞義は、瓜連城を攻めます。

しかし、敗北し子の義冬が討ち死にします。そして昔を思い出したのかまた平城の太田城を捨てて、金砂城へ籠もりました。

この金砂城を南朝側の那珂通辰が攻撃しますが、逆に佐竹軍の反撃にあい、瓜連城に退く途中に退路を断たれ那珂氏一族は討たれ、子の佐竹義篤が武生(たきゅう)城から迂回して瓜連城を急襲し瓜連城は落城しました。義篤は父とは別に(現在の竜神吊橋の近くの山城)武生城に籠っていて機会をうかがっていたのです。那珂勢の金砂城攻撃の知らせを受け、義篤は武生城を出て那珂勢を避けて山田川沿いに南下し瓜連城を背後から攻撃したのです。

佐竹義篤は晩年には禅宗に帰依し、常陸国那珂郡古内郷に清音庵(後の清音寺)を建立しています。

(城里町の古内茶の産地である古内地区にある古刹・清音禅寺に残る五輪塔:佐竹貞義、復庵禅師、佐竹義敦の墳墓とわれている)

ブログ記事 ⇒ こちら

10代 佐竹義宣(義香)(さたけ よしのぶ)(1346~1389)

初名は義香(よしか)といった。母は南朝方の小田知貞の娘で、その小田氏が小山若犬丸を匿った罪で鎌倉公方足利氏満の追討を受けた。佐竹氏は北朝側でしたが、小田氏と縁戚関係にあったため警戒されたようだ。

南北朝時代の南朝の勢力が失われようとしていた1387年に小田孝朝(たかまさ)の子・五郎藤綱が小山隆政若犬丸に加担して難台山城に籠った。この山城を攻めるのに8ヶ月かかった。

ここで佐竹家臣の江戸通高が討死しました。江戸通高は常陸守護の佐竹義篤の娘を妻としており、ここで戦死しますが、この戦いの褒賞として子の通景は鎌倉公方氏満から河和田・鯉淵・赤尾関などが与えられ、江戸郷から河和田へ本拠を移し、その後の江戸氏発展の拠点となりました。

国府石岡の有明の松の昔話 ⇒ こちら

11代 佐竹義盛(よしもり)(1365~1407)

難台山の攻防で、北朝側が勝利し、その後の1389年に父・義宣が死去し家督を継いだ。

そして佐竹氏が鎌倉公方からり関東八屋形に任命された。江戸氏の娘を妻としたが、子供(男子)に恵まれず、1399年、鎌倉に多福寺(現在の大宝寺)を建立して、若くして入道となった。また、弟の義有は病弱であったため、佐竹氏の跡目を関東管領上杉憲定の次男・義憲(義人)を婿養子として迎えた。

12代 佐竹義人(よしひと)(1400~1468) 婿養子

1407年に義盛が亡くなってしまい、跡目がいないため、関東管領上杉憲定の次男義憲(よしのり)が佐竹義盛の娘源姫の婿養子として佐竹氏の跡を継いだ。また名前は、1416年に義人(よしひと)と改名している。

ただ、これは佐竹氏の内部のお家争いに発展した。佐竹氏流の山入家の佐竹与義らが反対し、上杉禅秀の乱(前関東管領である上杉禅秀が鎌倉公方の足利持氏に対して起した反乱)では与義らが上杉禅秀方について同じ一族の稲木義信、長倉氏を征伐した。この乱では与義らは降伏したが、山入氏は室町幕府から常陸守護を拝命するなどして、佐竹氏の分裂が続き、義人への抵抗は続いた。

1437年に足利持氏と関東管領上杉憲実(義人の従兄)の対立が深刻化し、義人はこの両方の間に立って複雑な立場となった。しかし義人は一貫して足利持氏を支持したが、上杉氏の後ろ盾を失う事になり、義人は佐竹氏の家督を嫡男義俊に譲り、自からは足利持氏支持を続けた。また佐竹の実権も握っていた。

応仁2年(1468年)に義人が死去。享年68。

13代 佐竹義俊(よしとし) (1420~1477)

1437年に父義人から家督を譲られたが、実権は父の義人まだが握っていた。また、父は弟の実定を可愛がり、1452年に弟の実定と組んだ江戸通房と山入祐義によって佐竹義俊は太田城から追放され、外叔父にあたる大山因幡入道常金を頼って大山城(城里町旧桂村)に入った。それから約30年、実質的な佐竹氏の城である太田城はこの弟の佐竹(上杉)実定が城主であった。

1065年に弟実定が死ぬと、義俊は1467年に甥の義定を太田城から追放し、義俊は嫡男義治と共に太田城に返り咲いた。

14代 佐竹義治(よしはる) (1443~1490)

1467年に義治は那珂郡斧沼の要害(那珂西城)にいたが、11月に太田城に父と共に帰還を果たした。

そして、1477年に父・義俊が没したため家督を継いだ。

しかし、佐竹氏一族の内紛は続き、古河公方と通じた佐竹入家当主佐竹義知により佐竹北家の居城である北久米城(常陸太田市)が襲われ、城主久米義武が戦死するなど苦戦したが、岩城氏などの援助を受け、義知を討った。

山入家はこれで弱体化したが、今度は岩城氏により、佐竹氏の拠点(車城や竜子山城など)が次々と奪われた。ここで義治は岩城氏に車城など三城を割譲し、子の義舜の妻に岩城常隆の妹を迎えることで和議を結んだ。

1489年には山入家を継いでいた佐竹義藤の要請により伊達氏、蘆名氏(会津)、白河結城氏が佐竹氏領に侵攻した。

義治は家老の小野崎通綱(小野崎氏)の働きによりこれを退けた。

15代 佐竹義舜(よしきよ) (1470~1517)

義舜は、この100年近く続いた佐竹氏の内乱に終止符をうち、失地の一部を回復させ、江戸氏や小野崎氏の内紛に介入して、戦国時代の支配体制を確立したため、佐竹氏の中興の祖と呼ばれる。

(1) 1490年に父・義治の後を受けて義舜が当主となったが、この直後に本家に反抗的であった佐竹山入家の佐竹義藤・佐竹氏義父子や長倉氏、天神林氏、宇留野氏らが手を組んで、太田城が襲われた。このときはまたこの城では持ちこたえられないと判断した義舜は太田城を捨て、母の実家の大山氏を頼り、孫根城に逃げ込んだ。

山入家の佐竹義藤が1492年に病死し、義舜の正室の実家である岩城氏が仲介役となり和議が話し合われた。しかし山入家を継いだ氏義はあくまでも義舜との抗争の継続に固執し、1500年に大山城の義舜を攻撃した。そして義舜はまた、佐竹氏の山城である金砂山城に逃げ込むこととなった。

(2) 1502年に、この金砂城を氏義は攻め、義舜は自害寸前まで追い詰められたが、何とか逃れることが出来、その後大門城(常陸太田市の山城)に移り、岩城氏などの援助を受けて、1504年には常陸太田城を奪回することに成功した。

そして、山入家の氏義・義盛父子は捕らえられ殺害され、反逆した佐竹山入家一族はその後滅ぼされた。

(3) 所領の一部を援助を受けた岩城氏らに割譲したが、その後は現在の久慈郡大子町辺りまで版図の拡大した。

(4) 1513年には、小田氏庶流である茂木氏を佐竹家臣団に組み込み下野国への進出に成功した。

さらに後に佐竹氏に組する事になる宇都宮家中に属している武茂氏(馬頭など)や松野氏(下野国那須郡松野郷)にも影響を与えた。

(5) 1514年 足利政氏の命で下野の戦国大名宇都宮成綱を攻めるが、宇都宮成綱の軍勢と結城政朝の軍勢に敗れ兵を引き上げた。その後ふたたび1516年に岩城由隆とともに大軍を率いて下野を攻めるが敗北。

16代 佐竹義篤(よしあつ)(1507~1545)

1517年、父・義舜の死去に伴い、幼年(11歳くらい)であったが佐竹氏の家督を継ぎ、叔父の北義信が後見人となった。

しかし、若き義篤は佐竹家中を統率することはできず、弟の佐竹義元とは不和が生じ、ついには義元は享禄2年(1529年)に反乱を起こし常陸大宮の久慈川沿いにある、小貫俊通の居城・部垂(へたれ)城を攻撃、陥落させた(この城跡には現在常陸大宮小学校が建っています)。また、岩城成隆・江戸忠通が佐竹氏の領域に侵略すると、天分4年(1535年)にこれに呼応する形で、佐竹一族の高久義貞(城里町高久の城主)も反旗を翻した。

これに対し義篤は伊達稙宗の斡旋で江戸忠通らと和睦し、高久義貞を降伏させて反乱は終結した。

1538年、佐竹一族の宇留野長昌が反乱、1539年、那須政資・那須高資親子の抗争に介入、1540年、乱を起こした部垂城を急襲して宇留野義元を自害させた(部垂の乱)。

また、常陸以北の白河結城氏や那須氏と戦って勢力を拡大し、常陸国内においては江戸氏を従属させるなど常陸北部を統一し戦国大名としての地位を確立した。

17代 佐竹義昭(よしあき)(1531~1565)

1545年、父の死により家督を相続した。常陸国北部の戦国大名としてその地位を守り、広げていった。

・1551年、小田政治と共同して江戸忠通を破った。

・1557年、宇都宮氏に内紛では、5000人の援軍を出し宇都宮広綱の宇都宮城への復帰に協力し、のち娘・次女の南呂院(なんりょいん)を嫁がせた。

・1558年、北の岩城重隆(妻の父、陸奥大館城主)の侵攻を食い止め和睦を結んだ。

・1560年、結城晴朝を攻めて勝利、白河晴綱の寺山城(福島県棚倉町)を攻めて勝利。

・1562年、上杉謙信と同盟を結んで小山城(下野国)を攻めた。

32歳で隠居し家督を長男佐竹義重に譲る。本人は継室に大掾貞国の妹を迎え、その大掾氏の本拠地である常陸・府中城(石岡)に移った。病弱なためか、その3年後に35歳の若さで死去。

18代 佐竹義重(よししげ) (1547~1612)

戦国時代の常陸国を統一した武将で「鬼将軍」とも呼ばれ、佐竹氏の全盛期を築き上げた。

領内の金山開発にも積極的で、豊富な資金力を背景に関東一の鉄砲隊をもっていたとも言われる。

・1562年、父・義昭が隠居したため、まだ16歳くらいであったが家督を継いだ。

・1564年、越後の上杉謙信と共に小田城の戦いで常陸小田城主・小田氏治を敗走させた。

・1566年、小田氏治を攻めて小田領の大半を奪取し。下野国那須郡(馬頭)の武茂氏を攻めて部下にした。

・1567年、白河義親に大勝。

・1569年、手這坂の戦いにて片野城の太田三楽斎を使って、小田氏治に大勝して小田城を奪取。小田氏は土浦城に移る。

・1571年、相模国の北条氏政が勢力を強め、会津の蘆名盛氏や下総国結城の結城晴朝らと同盟を結んで、佐竹氏派の多賀谷政経を攻めた。このときは援軍を送って北条方を撃退した。(多賀谷氏は結城氏に組していたが、結城合戦で落ち延びて佐竹氏を頼っていた。)

・1572年、婚姻関係などを軸に各豪族と結び、白河結城氏や岩城氏などを傘下に収めた。

・1573年、北条方に寝返った小田氏治と再び戦って、その所領の大半を併合した。

・1575年、白河城を奪取。

・1580年、会津の蘆名盛氏が亡くなって跡目がいないため、二階堂氏からの人質となって会津にいた二階堂盛義の子盛隆が蘆名氏を継いだ。しかし、伊達氏などから攻められて苦戦していた。1584年に近従の大庭三左衛門に暗殺され、その後を継いだ盛隆の遺児亀若丸(亀王丸)も3歳で夭逝した。

・1587年、この蘆名氏の跡目がいなくなり、そこに目をつけた佐竹義重は会津に次男の佐竹義広を送り込み、盛隆の養女の婿入りで蘆名の跡を継がせた。佐竹氏と蘆名氏は同盟関係となり、伊達氏よりも南側(会津・仙道・海道)の諸大名の多くが事実上佐竹氏の傘下に入り、伊達氏との対立がさらに深まった。

・1588年、会津の蘆名はそれまで何度か伊達政宗との争いを繰り返してきたが、奥州の諸大名と連合して再び伊達政宗と戦うが、この戦(郡山合戦)は和睦で終った。

・1589年、蘆名義広は摺上原の戦いにおいて伊達氏に大敗を喫し、白河結城氏、石川氏などの陸奥南部の諸大名は伊達氏側に寝返り、奥州での佐竹氏の勢力はなくなった。

その後佐竹氏の家督を長男の義宣に譲ったが、まだ実権は握ったままだった。

・1590年、豊臣秀吉の小田原征伐が始まると、義重は義宣とともに小田原に参陣し、石田三成の忍城攻めに加わった。

・その結果秀吉の後ろ盾を受け、義重は秀吉から常陸国54万石の支配権を認められた。

・1590年、常陸中部に勢力を振るっていた江戸重通を水戸城から追い出した

・1590年12月、府中の大掾氏を滅した。

・1591年2月には鹿島・行方両郡の南方三十三館と称される鹿島氏など大掾氏一族の国人領主を太田城に招いて謀殺した

(これが常陸国の源平合戦の最後)・・・詳細は後述。

・その後、義宣に実権を譲渡し、太田城にて過ごした。

19代 佐竹義宣(よしのぶ)(1570~1633)

佐竹義重の長男として生まれ、母は伊達晴宗の娘であり、伊達政宗は母方の従兄になる。

・1589年11月28日、秀吉から小田原征伐への出陣命令を受けたが、当時、伊達政宗と対峙していたためにすぐに命令に従うことが出来なかった。しかし、秀吉自らが京を出立したという知らせを受けて、1590年5月、宇都宮国綱らを含めた1万余の軍勢を率いて小田原へ向かった。 1590年5月27日に秀吉に謁見した。そして、義宣は、石田三成指揮の下で忍城(おしじょう:現埼玉県行田市)を攻め、忍城水攻めの際の堤防構築を行っている。

・小田原の役後、義宣は、かねて伊達政宗と争奪戦を繰り広げていた南奥羽(滑津、赤館及び南郷)について、秀吉から知行として認められ、常陸国(結城氏領を除く)及び下野国の一部、計約35万石余を知行として認めるという御朱印状を与えられた。

・義宣は、朱印状による所領安堵されたことから、常陸国全域を支配することを企画し、

1590年12月20日に水戸城から江戸重通を追い出し、その勢いで1590年12月22日には小川の園部氏などを味方につけ、府中(現石岡市)の大掾清幹を攻めて大掾氏を滅亡させた。

ただ、これらの戦は義宣はまだ京からの帰郷の途中で、父の義重が指揮をとっている。

・1591年2月9日、京から帰った義宣は、鹿島郡及び行方郡に散在していた「南方三十三館」の主たちをを領地割りの話し合いなどと偽って常陸太田の城に呼び集めて、全て抹殺し、常陸国の全域を掌握した。

・1591年3月21日、義宣は水戸城に移った。しかし、直後の6月、豊臣政権は義宣に奥州出兵2万5,000人という重い軍役を命じており、これは10月まで約4ヶ月間続いたとされる。

・1595年6月19日、太閤検地によって義宣は、54万石を認められた。

・1600年5月3日、徳川家康は会津征伐のため東国の諸大名を京都に招集し、義宣もこれに応じた。

・1600年7月24日、小山に到着した家康は、義宣に使者を派遣し、上杉景勝の討伐を改めて命じた。

この時期の佐竹氏は、家中で意見が分かれており、東軍につくとも西軍につくともいえないものであったようだ。

・関が原の戦いでは父の義重は徳川方(東軍)につくように強力に主張したが、義宣は、上田城に拠る真田昌幸を攻撃していた徳川秀忠への援軍として、佐竹義久に率いさせた300騎を送っただけで、積極的に徳川家康に味方はしなかった。

・関ヶ原の戦いが東軍の勝利すると、父・義重はただちに家康に戦勝を祝賀する使者を送り、さらに上洛して家康に不戦を謝罪した。しかし義宣は水戸城を動かず、そのまま2年が経過した。家康からの処分もおおむね終ったころになり、佐竹義宣はようやく1602年4月に上洛して家康に謝罪した。

1602年3月、義宣は徳川家康に謁見した。その後の同年5月8日、義宣は家康から国替えの命令を受けた。しかし転封先は明らかにされず、5月17日になって転封先が出羽国秋田郡に決定した(54万石から20万石への減)。

・1602年9月17日、義宣は秋田の土崎湊城に入城し、翌年から久保田城の築城はじめ、こちらに移った。江戸崎、龍ヶ崎などを領していた弟の(蘆名)義広は、角館城に入った。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

戦国時代の動きは早く複雑ですので、また後日、戦国時代の城の位置関係などと共に検証してみたいと思います。

読むだけで大変なのですが、まずは佐竹氏の流れを理解する所までを羅列しました。

後から振り返るときに理解が深まると思いますので、ご容赦の程お願いします。

(自分の備忘録でもあります)

常陸国における源平合戦(12) 奥七郡(佐竹氏の根拠地)

常陸国における源平合戦として記事を書き始め、前回11回目を書いたのが6月20日。

あれから2ヶ月も経ってしまいました。

少しずつでも書いていきたいと思っていたのですが、まとまらなくなってしまい、調査にも出かける余裕もなくなっていました。

また、コロナで出歩くのも躊躇せざるを得ない状況ですが、今年中に纏める目標として残りも少しずつUPしていきたいと思います。

(前回までの記事は ⇒ こちら から)

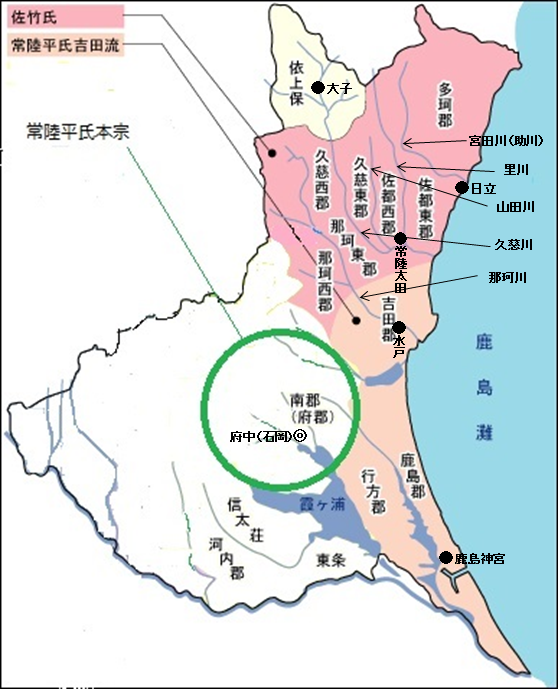

今回は戦国時代に常陸国を制した佐竹氏(源氏)がよりどころとした領地は「常陸国奥七郡」と呼ばれる地域だといわれています。

この奥七郡という言い方はあまり南部のほうでは呼ばない名称だと思い、今回調べてみました。

奈良時代からの律令制で決められた国家では、常陸国風土記に記載されているものとしては、常陸国には11の郡が置かれました。

その北部の地域は那賀(那珂)、久慈、多珂(多賀)の3つの郡に分かれていました。

この3つの郡をそこを流れる川の東西で分割して、多珂、佐都東、佐都西、久慈東、久慈西、那珂東、那珂西の7郡に分け、奥七郡と呼んでいるようです。

日立市に注ぐ宮田川(昔は助川:スケは鮭のことで鮭がとれる川の意 )の北側が多珂郡、常陸太田市を流れる里(佐都)川の東西で佐都東郡と佐都西郡。また久慈川の東西で久慈東郡と久慈西郡、また佐都郡と久慈郡の境には山田川が流れています。

那珂川の東西で那珂東郡と那珂西郡です。

この地域は訪れてみれば分りますが、これらの川の領域に沿って道路、住居、田畑がありますが、その間は険しい山並みが続いています。

そのため、この地域には大きな平野は存在していません。

この地図で北西部の大子町周辺は白色となっており、依上保(よりかみのほ)となっていますが、ここは昔は常陸国ではなく陸奥国白河郡でした。

そこを白河結城氏が領していましたが、永正七年(1510年)に佐竹義舜が結城氏を追い出して、佐竹氏が支配するようになりました。

さらに太閤検地(1595年)により、この地が佐竹氏の領地として認められ、陸奥国から常陸国になりました。

(江戸時代になり佐竹氏が秋田へ移ってからは水戸藩の領地となりました)

この常陸国の源平合戦の10回と、11回で代々佐竹氏の系図を書いていますが、ここに改めて、また示しておきたいと思います。

前回(10回、11回)に佐竹氏歴代の当主の流れや歴史を紐解いてきましたが、大きな流れだけを少しもう一度振り返って見たいと思います。

1) 佐竹氏は後三年の役で、八幡太郎義家の援護に後から自分の官職をなげうって参戦した新羅三郎こと源義光が常陸介としてやって来て、桓武平氏がこの地の豪族となって南部を中心に勢力を拡大していた中で、水戸近郊に進出していた平氏一族の吉田氏(馬場城主吉田清幹)の娘を息子(義業:よしなり)の嫁にして、血縁関係を深め、常陸国での勢力を拡大していきます。

2) 義業の息子・昌義(まさよし)が在京平氏の平快幹の娘を妻(先妻)に迎え、また奥州藤原氏の清衡の娘を後妻に迎えて、常陸南部の吉田氏(平氏)と奥州藤原氏の力を背景に常陸国北部の奥七郡へ勢力を拡大していきました。1133年に常陸太田市天神林にあった馬坂城を藤原秀郷流の天神林正恒から奪い馬坂城の城主となります。その後、昌義は久慈郡佐竹郷(常陸太田市)に住み、佐竹氏と称しました。

3) 2代佐竹隆義(たかよし)の代に藤原秀郷の流れをくむ小野崎通長を服属させ小野崎氏の居城だった(常陸)太田城(現在大田小学校がある)に入り、その後の佐竹氏の主城となり、周りの豪族たちを味方にしていきます。

4) 源頼朝が治承4年(1180年)10月、富士川の戦いに勝利した後、上総広常らの進言により、都の平氏を討つまえに後ろの憂いを除くため、常陸国北部に勢力を張ってきたこの佐竹氏排除に常陸国国府(石岡)にやってきます。そこで上総広常は、縁者である佐竹家の嫡男・佐竹義政と弟(三男)秀義へ頼朝に忠誠の挨拶に来るように使いをだし、この誘いに応じた兄の義政は国府に向かう途中の大矢橋上で上総広常に切り殺されてしまいます(大矢橋事件)。この時、弟の佐竹秀義は、太田城を棄てて北部の山城である金砂城に立て籠もりました。(金砂城への立て籠もり:1回目)

頼朝軍の金砂城へ総攻撃に対し、ここの地形が険しい山城であり、すぐに落とすことが出来なかったが、秀義の叔父の佐竹義季に城を攻撃させ、佐竹秀義はさらに北部の花園城へと逃亡しました。その後、領地であった太田城などは放棄し、金砂城、花園城、武生城などの要害堅固な山城に立て籠もりを続けました。

5) 源平合戦で源氏が勝利した後、頼朝は奥州藤原氏に逃げ込んだ弟の源義経を攻めた。この時に佐竹氏は頼朝軍に加勢して、頼朝から罪を許されて家臣となり、その後、鎌倉御家人の一人に列せられ、鎌倉時代後半には常陸の守護職を担うようにもなります。また、この鎌倉時代には常陸北部の領地が守られ、さらにいわき市方面や、常陸国北部に多くの子孫が勢力を伸ばしていきました。

6) 南北朝時代になると、常陸国の南朝方武士団の中心がつくばの小田氏(八田氏)であり、北朝方の中心が佐竹氏であった。1336年に南朝方の拠点として楠木正家によって瓜連(うりづら)城が築かれると、佐竹貞義氏はこの(久慈郡)瓜連城を攻撃しました。しかし、貞義は敗北し、子の義冬がここで討ち死にします。また平城の太田城を捨てて、金砂城へ籠もりました。(金砂城への立て籠もり:2回目)

この金砂城を南朝側の那珂通辰が攻撃しますが、逆に佐竹軍の反撃にあい、瓜連城に退く途中に退路を断たれ那珂氏一族は討たれ、子の佐竹義篤が武生(たきゅう)城から迂回して瓜連城を急襲し瓜連城は落城しました。その後南朝勢力が立て籠もった難台山の攻防で北朝側が勝利して佐竹氏は安泰となりますが、難台山の戦いで佐竹家臣の江戸通高(佐竹義篤の娘を妻としていた)が討死しましたが、この戦いの褒賞として子の江戸通景は鎌倉公方氏満から河和田・鯉淵・赤尾関などが与えられ、江戸郷から河和田へ本拠を移し、その後の江戸氏発展の拠点となりました。

7) その後佐竹家は義盛(よしもり)が家督を継いだが、男系の子供に恵まれず、若くして入道となり、佐竹氏の跡目を関東管領上杉憲定の次男・義憲(よしのり)(後に義人と改名)を婿養子として迎えた。しかし、これに佐竹氏家系の山入家の佐竹与義らが反対し、その後100年ほど続いく佐竹家の内乱に発展した。13代 佐竹義俊(よしとし)は1437年に父義人から家督を譲られたが、実権は父の義人まだが握っており、父は弟の実定を可愛がり、1452年に弟の実定と組んだ江戸通房と山入祐義によって佐竹義俊は太田城から追放され、外叔父にあたる大山因幡入道常金を頼って大山城(城里町旧桂村)にいたが、1467年に太田城に返り咲いた。しかし、内紛により弱体化した佐竹氏の常陸奥七郡の領地は北部の岩城氏などにより次々と奪われた。また伊達氏、蘆名氏(会津)、白河結城氏が佐竹氏領に侵攻した。

8) この100年近く続いた佐竹氏の内乱に終止符をうち、失地の一部を回復させ、戦国時代の支配体制を確立したのは、15代佐竹義舜(よしきよ)である。しかし、義舜も本家に反抗的であった佐竹山入家の佐竹義藤・佐竹氏義父子や長倉氏、天神林氏、宇留野氏らが手を組んで、太田城が襲われたときには、太田城を捨て、母の実家の大山氏を頼り、孫根城に逃げ込んだ。山入家を継いだ氏義が1500年に大山城の義舜を攻撃したため、義舜はまた、金砂山城に逃げ込んだ。(金砂城への立て籠もり:3回目)

1502年に山入家の氏義に金砂城が攻められ、義舜は自害寸前まで追い詰められた。 しかし、何とか逃れた義舜は1504年に常陸太田城を奪回することに成功し、反逆していた山入家一族は滅ぼされた。(内紛の終焉)

9) その後常陸北部を掌握した佐竹氏は、戦国大名としてその地位を守り、広げていった。18代 佐竹義重(よししげ)により戦国時代の常陸国を統一がなされ、佐竹氏の全盛期が築き上げられた。

常陸国における源平合戦(13) 金砂山城

戦国時代に常陸国を制した佐竹氏(源氏)も12世紀始め頃より戦国末期に水戸城へ移るまでの約500年間を、常陸太田の城を中心として活躍しました。

しかし平城であった常陸太田城は攻撃を受け易く守るには不向きでした。

このため次の3回にわたり、この城を棄て、北部の金砂山(かなさやま)に逃げ込み、その都度助かっています。

この難攻不落と言われた金砂山城がなければ常陸国の歴史も変っていたかもしれません。

1回目: 1180年、京都の平氏討伐に向かう前に、後塵の憂いを絶つとして、源頼朝軍は常陸国北部に勢力を持っていたこの佐竹氏を攻撃しました。当主は京にいて留守で、長男、三男の2人の兄弟でが常陸太田の城を守っていました。

兄義政は源頼朝、上総介広常の誘いに応じて国府へ向かう途中切り殺され、弟秀義は金砂山に逃げ込みました。

そして金砂山城から花園城、武生城などの要害堅固な山城に立て籠もりを続け、生き延びたのです。

2回目: 1336年、南北朝時代に南朝派の拠点である瓜連(うりづら)城との戦いに敗北して再び、太田城から金砂山城へ立て籠もりました。このときはその後瓜連城を攻略して返り咲きました。

3回目: 1492年、佐竹家継続に上杉家からの養子を立てたことによる佐竹氏内部のお家騒動により、佐竹派の山入家より攻撃を受け、金砂山城に3度目の篭城。このときはかろうじて助かり、1504年に逆に山入家を攻略して、太田城を奪還しました。

このように佐竹氏のピンチを救ったのが、この金砂山(かなさやま)城でありました。

そこで、どのようなところか訪れてみる事にしました。

常陸国北部には、久慈川と山田川に挟まれた山脈が北から南に連なる奥久慈男体山(標高654m)を中心に400m~600mクラスの久慈山地(男体山地)が続いています。

この山地の南側に標高410mの西金砂山があり、その山頂に西金砂神社の本殿があります。

この男体山地は久慈川側から見ると山の上部は岩肌がむき出しになった山肌が多く、西側が険しくなっており、この西金砂神社の本殿も山頂部で、西側は険しい崖になっています。

金砂山城は、この神社の拝殿の下の少し平に開けた駐車場近くのようです。

車でこの駐車場(歴史資料館がある)まで行く事が出来ますが、上り口は西側からと東側からとがありますが、今回、西側の水郡線の山方宿方面からから日帰り温泉施設である「金砂の湯」の横を通って山の方に入る道を行く事にしました。

「金砂の湯」は何度か利用したことがあるので、道は分ります。ただこの先を奥に上っていくので多少不安がありました。

暫く行くと「少し開けた所に出ました。

「金砂郷ポケットファーム」というところのようです。ただ何もありません。

神社の鳥居がこんな所にあります。

鳥居の先に続く山道が心配ですが、鳥居の脇に「上にP(駐車場)あります」と大きく出ています。

まあ大丈夫だろうと上り始めましたが、道は狭く、結構急なジグザクカーブ道が続きます。

上から車が来たらよける場所がほとんどありません。

戻る訳にもいかずにびくびくしながら進むとしばらくして平坦な歴史資料館の建物(現在工事中でした)の所に出ました。

少し進んだ所に広めの駐車場がありました。

駐車場の北側を上った所に神社はありますが、城址はこの駐車場側の神社と反対側に少し土を盛って平らになったあたりにあったようです。

恐らく城というより館があったのではないかと思われます。

神社拝殿はこのふもとの鳥居をくぐって100段近い石段を上った所にありました。

鳥居の横には銀杏の古木が歴史を感じさせてくらます。

両側に杉の木が並木のように続く参道の苔むした石段を1段ずつ登っていきます。

上は少し平坦な場所もあり、少しおくに立派な神社の拝殿がありました。

社務所は右側を降りた所(駐車場近く)にあります。

これが拝殿です。

縁の下には木鼻として使われたらしい獅子の像がたくさん睨みを利かせていました。

本殿は更に上った山頂にあります。

今回はここで引き上げましたが、余り遠くでもなかったようですので、行かれることが在れば上まで行って見てください。

帰りは東側に下りてみました。

こちらは「そば街道」と呼ばれているようで、ところどころに展望台という矢印が出ていましたので、結構山の景色も素晴らしいのかもしれません。

暫く降りた所に「西金砂そばの里」というソバ処がありましたが、時間が午後2時頃までのようで、私がついたのが2時半頃でしたの閉まっていました。

もし行かれるなら、西側の道は余りお勧めできません。

東側に道はそれなりに広く、勾配も緩やかで、車のすれ違いも問題ありません。

佐竹氏もここなら山城とはいえ、暫くの篭城も容易だったのかもしれません。

また、北、西側は天然の要害といえる崖が連なっていますので、守りやすい場所だったのだと思います。

常陸国における源平合戦(14) 南部に広がった常陸平氏一族

今回は常陸国北部に領地を拡大した佐竹氏(源氏)に対し、水戸から南の地に勢力を持っていた常陸平氏の一族にスポットを当てて見たいと思います。

一般には桓武平氏の高望王の長男・平国香が常陸国の大掾職をしていた豪族、源護(みなもとのまもる)の娘を妻にして常陸国に進出しその子孫が勢力を拡大したといわれています。

この平国香からは、後の平家として都で天下を取った伊勢平氏である清盛なども排出ています。

この平氏の実際の流れは以前の本シリーズで下記にて説明して来ましたので詳しくはそちら(下記)を参照してください。

・常陸国における源平合戦(3) 常陸国における平氏のはじまり ⇒ こちら

・常陸国における源平合戦(7) 常陸大掾氏(多気大掾) ⇒ こちら

・常陸国における源平合戦(8) 吉田(馬場)大掾氏 ⇒ こちら

平将門の乱(939年)を鎮圧して、常陸南部に平国香の一族が勢力を張る事になります。

その常陸平氏の本家となったのがつくば市北条にある多気山に城を築いた多気氏です。

この多気氏は鎌倉幕府が始まった1193年にすぐ近くに進出して来ていた八田氏(小田氏)の換言により源頼朝により鎌倉に呼び出されて、所領を没収され潰されてしまいます。

しかし、その前にこの一族から何人もの氏族が常陸南部に散らばっていました。

主な氏族を書いておくと

平(多気)繁幹の息子

・長男 致幹(多気氏)

⇒直幹(多気) ⇒ ・広幹(下妻氏)

・忠幹(東条氏)

・長幹(真壁氏)

・次男 清幹 吉田郷へ (吉田氏)

・男 政幹 下総国石下⇒豊田郷 (豊田氏)

・男 重家 小栗御厨 (小栗氏)

<下妻氏>(平安時代末期)

常陸平氏の下妻氏は平安時代末期に下妻の「大宝城」を拠点に勢力を持っていたが、同氏は没落して、下野の豪族小山氏の庶流の下妻氏が大宝城に入った。

<東条氏>(平安時代末期)

東条氏は、稲敷の東条荘を領するようになって東条氏を名乗るようになった。南北朝時代には、南朝の北畠親房が東条氏を頼り、常陸国にやってきた。そして、神宮寺城や阿波崎城に拠ったが、北朝勢力に押されて衰弱した。

<真壁氏>(平安時代末期~)

平安時代末の1172年に、平長幹が真壁郡司として郡内真壁郷に入部し、真壁氏を名乗り、ここに真壁城を築城します。鎌倉時代になると鎌倉御家人に加わり、鎌倉~室町時代には郡内に一族を分立させて、「真壁領」を形成します。戦国時代には、常陸国内で大きな勢力を有していた佐竹氏の同盟者として臣従し、1602年には佐竹氏の秋田移封により、秋田角館に移りますが、家臣の多くはこの地に残り、現在の真壁の礎を築いています。

<石下・豊田氏>(平安時代末期~戦国時代)

豊田氏は当初石下に住み、石下氏を名乗った。その後直ぐ隣りの下総国豊田郡(現茨城県常総市本豊田)に城を築いて豊田氏を称した。戦国時代には小田氏治と同盟していたが、1578年(天正6年)に多賀谷氏により滅ぼされ、城は多賀谷氏が支配しました。

<小栗氏>

小栗氏は平安時代末期に旧協和町(現桜川市)の栃木県よりの一帯(小栗郷)に居を構えて小栗氏を称した。また自分の領地を伊勢神宮に寄進して「小栗御厨(おぐりのみくりや)」となり、小栗氏はこの御厨の下司(げし)、地頭としてこの地の世襲が続いた。

鎌倉時代には鎌倉御家人となり更なる発展をしたが、1416年に前関東管領である上杉禅秀が鎌倉公方の足利持氏に対して起した反乱(上杉禅秀の乱)では、禅秀に味方して鎌倉公方の足利持氏と対立した。その後この乱は収まるが、小栗満重は、小栗城に籠城し持氏と戦い敗北してはまた奪還し、これを3度繰り返した。最後は1423年に小栗満重は自害して滅んだとされる。

しかし、満重の子の助重は持氏の死後、何とか小栗の地を取り戻した。ただ、成氏との戦いで敗北した上杉持朝を栗城に匿った事により、1455年に成氏に攻撃されて小栗氏は滅んだ。

後に数々の伝説を生み、小栗判官、照手姫、小栗十勇士などの話が、歌舞伎などで語られ、演じられている。

このように、戦国末期の頃にはこの常陸平氏一族は水戸近郊の吉田氏から始まる水戸南部に展開される氏族と真壁氏が佐竹氏と手を組んで生き残っていた以外は多くがその姿を消していた。

鎌倉幕府により没落した北条の多気氏にかわり、頼朝は1193年に常陸大掾(だいじょう)職と多気氏の所領を水戸の近郊那珂郡吉田郷に進出していた平清幹の長男の系列の吉田(馬場)資幹に与えた。そして、常陸平氏本家を継承した吉田資幹は水戸に水戸城(馬場城)を築城した。

また、1214年に鎌倉幕府より、常陸府中(石岡)の地頭に任じられ、水戸と府中(石岡)の両方を行き来するようになった。

その後常陸国の大掾職を継承して「常陸大掾氏」となった。

(平国香より続く常陸平氏の本流であった多気氏もその何人かは常陸大掾職となっており、多気大掾氏と称するとも言われてきましたが、常陸国国府の書類等での記録が余り確認されていないため、最近では、この吉田(馬場)資幹以降を常陸大掾氏とするという考え方が学者の中心となってきているようです。)

平(吉田)清幹の次男・忠幹は行方地方に進出し、行方氏を名乗った(行方次郎)。

三男・成幹は鹿島地方に進出して鹿島氏を名乗った(鹿島三郎)

戦国末期に常陸国は佐竹氏(源氏)がこれらの平氏一族を一気に滅ぼし、常陸国を統一します。

これらの詳細については次回へ。

常陸国における源平合戦(15) 戦国末期の常陸国

常陸国の戦国時代は、佐竹氏の常陸南部に勢力を持っていた桓武平氏の一族を一気に壊滅させたことで終焉をむかえた。

しかし、これが僅かの期間で成し遂げられたことから、余り詳しい資料が残されていない。

佐竹氏が何故このようなことを成し遂げられたのかについては当時の織田信長、豊臣秀吉の天下統一の流れを、この関東地方(東国)の側から少し見ておかねばならないだろう。

本能寺の変(天正10年:1582年)による信長の死後、柴田勝家を賤ケ岳において破り、織田氏の後継を担うようになった豊臣秀吉は翌1583年に大阪城を築城し、公卿となり、1585年には関白となって、敵対する勢力を掃討していった。

四国、九州などを統一した後、東国の勢力の一掃にかかった。

天正17年(1589年)末から秀吉は、後北条氏の本拠小田原城を攻める事にし、翌1590年には小田原城を20万の大軍で囲んだ。そして同時に、残りのの武将たちがその背後の東国の勢力を攻めていった。

佐竹氏はこの小田原攻めの援軍要請に従い、秀吉軍に参加すると、石田三成の軍に加わることとなった。

攻めたのは埼玉県行田市にある忍城(おしじょう)である。この城は平城であったが、城に通じる道は狭く、多くの住民(婦女子も)もこの城の中こもって篭城したため、なかなか攻めきることが出来なかった。

秀吉の命令で、この城を水攻めにすることなり、利根川の水を城の周りに導くために城を囲むように堤防を築いた。

この堤防を築く作業を担ったのが三成とも親しかった常陸国の佐竹氏であった。

堤防は数日で完成し利根川の水を引いたが、結果的には水量が足りずに忍城は水に浮いたような形で存続した。

また、更に水量を増やそうとしたが、堤防の決壊などでこの城の攻略は最後まで時間がかかってしまった。

小田原城も天正18年(1590年)4月3日に包囲をはじめたが、なかなか落とせず、降伏して城を明け渡したのは7月5日であった。

忍城もこの報を聞き、7月16日に降伏して城が明け渡された。

この小田原攻めに参加した佐竹氏が、秀吉から自分の領地を安堵され、更に常陸国の統一を任されていった。

少し分りにくいので、天正年間の初め頃の常陸国の諸家を地図に載せてみました。

少し、この勢力諸家の状況を順に見て行きたいと思います。

<小田氏>(つくば、土浦)

小田氏は関東藤原氏系列の宇都宮氏一門の八田氏が、筑波の北条郊外に小田城を築いて、鎌倉御家人などとして勢力を拡大した。しかし南北朝時代には南朝方の中心となり、北朝方の佐竹氏とは対立した。

1573年:筑波山石岡市側の手這坂で佐竹氏と激突し、真壁氏の援軍と戦う那珂、佐竹派の武将となっていた太田資正(三楽斎)によって、小田城を奪われてしまい、藤沢城へ逃げ込んだが、ここも陥落して土浦城に逃れた。

1574年にこの土浦城も陥落し、小田氏治は逃亡した。土浦城は小田氏の配下の菅谷氏が佐竹氏に降伏して治めることとなったが、小田氏治は北条氏政と連携して1577年にまた土浦城に復帰した。

その後いくつか戦いが続いたが、1590年に豊臣秀吉の小田原城攻めに参加しなかったことで、所領を没収され常陸国の小田氏は滅んだ。しかし、子孫は越前に移り続いた。

また、土浦城の菅谷氏も後北条氏と結んだため佐竹氏や豊臣秀吉派の軍勢に攻められ、主君小田氏とともに滅亡した。

<岡見氏>(牛久)

岡見氏は、筑波の小田氏から分流し、牛久城、東林寺城、谷田部城、足高城、板橋城などを領していた。

小田氏が没落してからは小田原の後北条氏と同盟し、下妻の多賀谷氏(佐竹氏派)とも戦ってきた。

天正18年(1590年)の小田原城攻めに続く、豊臣秀吉の東国攻めで、岡見氏は牛久城を去り、後に子孫は紀州藩士や水戸藩士などにもなっている。

<土岐氏>(江戸崎、龍ヶ崎>

土岐氏は美濃国守護職土岐氏の一族で、南北朝時代に土岐秀成が山内上杉氏の被官として江戸崎に入っった。

その後、龍ヶ崎も領して兄弟が分割して治めていた。

天正18年 (1590年)の小田原城攻めに続く、豊臣秀吉の東国攻めで佐竹氏の攻撃で、江戸崎城は落城し土岐氏は滅亡した。

江戸崎城はその後、佐竹氏の一族である会津城の城主であった芦名氏(伊達政宗により攻められ、常陸に逃避)が入った。

龍ヶ崎は仙台の伊達政宗の飛び地として管理された。

<多賀谷氏>(下妻)

武蔵国埼玉郡騎西庄多賀谷郷の地頭職であった多賀谷氏が、この地を結城氏が支配すると結城氏の家人となった。

15世紀半ば頃下妻に入り、結城氏を助ける活躍をしていた。

多賀谷氏は16世紀半ば過ぎまでは、結城氏とともに後北条氏と協調していたが途中から上杉謙信の陣容に加わり、結城氏から独立した動きを見せた。

その後は佐竹氏との同盟を強め、反北条氏の立場を鮮明にし、佐竹氏と同様に1590年(天正18年)の小田原攻めに参戦して豊臣秀吉から領土を安堵された。

(続く)

常陸国における源平合戦(16) 府中城落城(大掾氏の滅亡)

豊臣秀吉の後北条氏一族やこれに味方する東国の勢力を一掃するため行った小田原攻め、東国攻めは、天正17年(1589年)11月に宣戦布告を行い、翌年(天正18年(1590年)7月5日に北条氏直が降伏して、決着がつきました。

そして難攻不落の埼玉県の忍城(おしじょう)が7月16日に開城されて、ほぼ制定されたといわれています。

東国では山中城、韮崎城、足柄城、厩橋城、松井田城、玉縄城、江戸城、下田城、箕輪城、河越城、小金城、臼井城、鉢形城、本佐倉城、岩槻城、武蔵松山城、館林城、鉢形城、八王子城、忍城・・・と徳川家康軍、石田三成軍、前田利家軍、真田昌幸軍などが参戦して次々と攻略されていきました。

常陸国では

・江戸崎城(土岐氏)の開城:1590年5月20日

・龍ヶ崎城(土岐氏弟)の開城:ほぼ江戸崎城と同時期と思われる

・牛久城(岡見氏):1586年、下妻の多賀谷氏により、岡見氏の支城である谷田部城と足高城を落とされ、この牛久城も落城し岡見氏は滅んだ。その後群馬県太田の由良国繁が入城した。小田原の北条攻めでは、この由良は北条方であったが、国繁の母の功績で牛久五千石を安堵された。

・土浦城(菅谷氏):1590年小田氏はすでに佐竹氏に降伏しており、菅谷氏が奪還して城主となっていたが、秀吉の小田原攻めには参陣せず、菅谷範政は土浦城を出て真壁郡高津村にて蟄居し、土浦城は結城城主で家康次男の結城秀康の支配下となった。

さて、小田原の役、東国攻めは天正12年の7月末ごろにはほぼ決着しました。

当時石田三成を助けたことから、三成にかわいがられた佐竹氏は常陸54万5800石の大名として認められ、秀吉の築城した大阪城を守るように城の西側に大きな屋敷を構えたようです。

徳川家康、上杉・毛利・前田・島津などと並んで、佐竹氏は豊臣の六武将の一人とまで言われていた佐竹氏の大坂の屋敷跡は、最近になって発掘され、東西約150メートル、南北約100メートルという管理の大きさであったことが確認されました。

南部の土浦や下館などは結城氏の所領となり、中部・北部は佐竹氏で決着はついたのですが、水戸一帯の江戸氏、及び常陸平氏の流れをくむ常陸国府の大掾氏およびその同属の諸派など佐竹氏に敵対する勢力がまだかなりありました。

そして当主である佐竹義宣は秀吉からこの常陸国南部の領主たちの掃討を命じられたのではないかと思われます。

1590年の年末頃にはまだ義宣は大阪におり、この江戸氏と大掾氏の攻撃には父の鬼将軍と呼ばれていた義重が当りました。

まず、水戸城にいた江戸氏に城の明け渡しを要求しました。

しかし、これが拒否されると、12月19日に水戸城を急襲し、続けて20日にはその周りの勢力21支城を攻略してしまいます。

水戸にいた江戸氏は結城氏を頼って落ち延びました。

そして次々に味方を増やし、21日には小川の園部氏を使って府中城を攻略したのです。

府中城は、街を含んだ自然の要害を利用した中世の城であり、江戸時代の兵法家の山鹿素行が赤穂に謫居(ちっきょ)していた時に書かれた兵法書の謫居童問に、陸奥の多賀城、筑前の怡土城と並んで日本の三名城と書かせたほどのものであったといいます。

しかし、如何に攻めにくい城であっても、武力や武器などは北部に金山などを持っていた佐竹氏にかなわなかったようです。

最後は城に火を放たれ、燃え盛る城で自害したとか、逃げ延びた寺で自害したとか・・・・

父の死で5歳にして家督を継いだ大掾清幹(きよとも)も当時はまだ20歳前の若者でした。

妻はこの城攻めの先陣を切って迫ってくる園部氏からむかえたが・・・・。

この無念の思いがいくつかの伝説を生んでいます。

・鈴ヶ池と片目の魚 ⇒ こちら

・残念坂 ⇒ こちら

・三村城秘話 ⇒ こちら

府中城の落城前には、大掾氏の幾つもの砦や支城がありました。

それを地図に表わしてみました。

時代は天正時代(1573年から1592年)及びその少し前の時代を想像しています。

まず石岡に府中城(大掾氏)が平氏の棟梁として居を構えています。

そして小川城(地図の右側の方)に享禄元年(1528)に小田氏の家臣、園部兼泰が城主となります。(園部氏)

1551年に江戸氏や小田氏との係争を繰り返してきた大掾慶幹が死去し(1551年)、江戸氏、小田氏、園部氏(小田派)に対する備えをする必要から、府中城は長男大掾貞国が継ぎ、江戸氏が南下して築いた砦「堅倉砦」(地図の上方)に対峙するために園部川の近い所に「竹原城」を築いて(1555年)、四男の義国を守らせ、小田氏に対抗するための城として三村城(図の左下の方)を築きます。

そしてそこには7男?常春が城主となります。

しかし、この城は1573年(天正元年)2月に、小川の園部氏攻撃に城兵が出かけているすきを小田氏の軍勢につかれて城は炎上し、常春は自害してしまいます(常春は25歳)。(三村城秘話→こちら)

その後、江戸氏は小川の園部氏とも手を結び、また佐竹氏もこれに加わって府中の大掾氏をせめ、小田氏は佐竹氏に攻められて、1574年(三村城炎上の翌年)に小田氏の拠点土浦城が佐竹氏の攻撃で陥落してしまいます。

この辺りの攻防はかすみがうら市の出島散歩でも時代の流れを感じました。

(宍戸城跡(こちら)、戸崎城跡(こちら)など)

それから府中大掾氏が滅ぼされる1590年末まで17年。ここでの攻防が続いたのでしょう。

その戦闘や人びとの暮らしはどんなだったのでしょう。東に園部、北に江戸氏・佐竹氏、南に小田氏やその後やってきた佐竹派の家臣に囲まれてしまったのです。

西の八郷地区は佐竹派の客将太田三楽が片野城におりましたが、これも大掾氏とも姻戚関係を結んだりしていてあまり主だった闘いの記録はありません。

そんな中、府中の大掾氏の城主大掾(平貞国)は1577年に戦死してしまいました。

後を継いだのはまだ5歳の大掾清幹(きよとも)でした。

周りは敵だらけ、そしてその侵入を防ぐために各地に造られた要塞(砦)。

一つ一つ見ていくとこの頃の戦の流れが見て取れるようです。

でも多くがその時代の事をほとんど残しておらず、記録も断片的に切れ切れです。

数年前に、小川の園部氏との最前線基地となった取手(砦)山で道路建設のために発掘調査がありました。

そこからは当時の鉄砲の弾が見つかり、また砦の出入り口として掘られたと見られるトンネル跡が見つかっています。

その取手山の記事は ⇒ こちら を参照ください

次回以降、「南方三十三館仕置」といわれた事件の内容を調べてみたいと思います。

ただ残された資料も少ないので、これも伝承などで語り継がれた内容などを頼りにすることになりそうです。

常陸国における源平合戦(17)南方三十三館仕置(1)

常陸国の源平合戦もいよいよ最後に近づいてきました。

今回からは源氏であった佐竹氏が天正19年(1591年)に常陸国の覇者となる最後に行った「南方三十三館の仕置」とよばれた事件の概要がどんなものであったのかを探るものです。

秀吉は天下統一のため、最後に小田原攻め、東国攻めで後北条氏とそれに味方する諸氏をことごとく打ち破りました。

その後、この小田原攻めに参加しなかった常陸国の領地(南部の結城氏を除く)はほぼ佐竹の領地として認められたのです。

天正18年12月に、佐竹氏は水戸城の江戸氏を追放し、常陸国の平氏頭領である府中(石岡)の(常陸)大掾(だいじょう)氏を壊滅させました。

そして、翌天正19年2月に南方三十三館と呼ばれた多くの領主を常陸太田の城に呼び出してこれをすべて謀殺したといわれています。

その後に自らの仲間でもあった額田(那珂市)にいた小野崎氏を攻撃して滅ぼし、常陸国を一気に掌握しました。

さて、南方三十三館の領主とは具体的に誰を指すのでしょうか?

南方は恐らく水戸より南の地域を指すものと思われます。

ただ三十三館の数については33の館という意味ではなく、多くある、沢山の館という程度のようです。

上の図にその当時の主だった城(館)の領主を示します。

またその殆んどが平氏の一門から水戸郊外の吉田に居を構えた吉田氏から派生した一族です。

ここに示していない館の主もまだ沢山います。

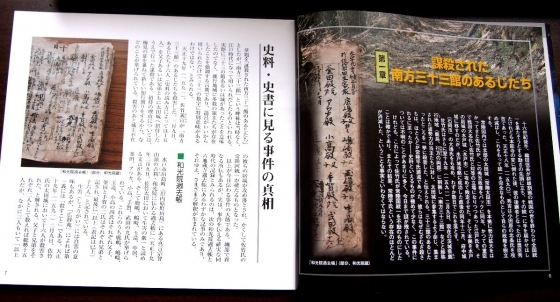

この南方三十三館仕置に関して、記録はあまり残されていないのですが、江戸時代後期に書かれた「新編常陸国誌」に記載されているのは、和光院過去帳と六地蔵寺過去帳の2つの記述が元になっています。

<和光院(水戸市田島町:北関東三十六不動尊霊場二十六番札所)過去帳>

天正十九年季辛卯二月九日 於佐竹太田ニ生害ノ衆

鹿島殿父子、カミ、島崎殿父子、玉造殿父子、中居殿、釜田殿兄弟、

アウカ殿、小高殿父子、手賀殿兄弟、武田殿 以上十六人

和光院は内原の古墳公園の北東側にあります。結構周りに古墳も多いところです。

<六地蔵寺(水戸市六反田町)>

島崎安定とその子・徳一丸(過去帳では一徳丸)の死のいきさつが書かれている。

・安定は「上ノ小河」において「横死」

・一徳丸は「上ノ小川」において「生害」

水戸から大洗方面に行く国道51号線近くにこの六地蔵寺はあります。

前に訪れたときの記事は下記を参照ください。

・六地蔵寺(1) ⇒ こちら

・六地蔵寺(2) ⇒ こちら

記録はこの2つです。9氏16人となっており、三十三館ではなく9館になってしまいますが、その後に書く残された館も一斉に降伏または攻め滅ぼされたりしていますので、かなりの数に上った事は間違いありません。

鹿島殿父子、カミ とある「カミ」は、鹿島城の城主鹿島清秀の妻のことだと解釈されています。

鹿島清秀とその息子が殺されたことを知ったその妻は、鹿島城に篭城し、佐竹軍に徹底抗戦しましたが、戦死したといわれています。この妻のことを「カミ」と表現したものと思われます。

(続く)

常陸国の源平合戦(18) 南方三十三館仕置(2)

前回、佐竹氏が天正18年(1590年)2月9日に水戸以南の常陸平氏系を中心とした館(城)の領主を、常陸太田の城に集めて、皆殺しにしたとされるが、寺(和光院)に残された過去帳などでは9館、16人となっている事を書きました。

ではどのように呼び出されて、どのように殺されてしまったのでしょうか?

具体的に書かれているものが余りないようであり、また推察がそこに入り込んだりしていますので正確に判断する事は大変難しそうです。

一部では毒殺されたのではないか?とか 取り囲まれて一斉に切り殺されたのではないか?など・・・・

ただ、領主も腕の立つ家来を多少は連れて出かけているはずです。

そう易々と皆殺しにあったとも考えられません。

でも、常陸国の北部に点々とその痕跡(終焉の地)を示す場所が残されているのです。

私も先日から、その場所を探して訪ねてみる事にしました。

<南方三十三館主たちの終焉の地>

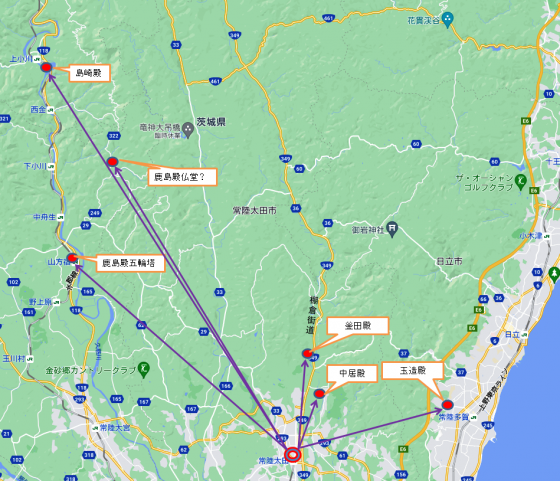

(クリックで地図は拡大できます)

現在その各氏の終焉の地と言い伝えられて残されている場所は、上の地図に示した6箇所です。

すべて佐竹氏の本丸(常陸太田城)の北方です。

太田城に招かれたのは、すべて水戸より南の城の主たちです。

逃げるとすれば、南に逃げたいところでしょうが、恐らく南側を佐竹派の武将たちが固めてしまっていたことを示しているといえるでしょう。

また、各城主たちをバラバラに分散させて遠方の佐竹派の重鎮たちのいる城へ移動させたようにも見えます。

そして、そこで言いくるめて自害をさせた・・・・・・ など。

ここには、鹿島殿父子、島崎殿父子、釜田(烟田)殿兄弟、中居殿、玉造殿父子の5氏9名のみであり、その他の武田殿、アウカ殿、小高殿父子、手賀殿兄弟の4氏6名についての情報はない。

1) 鹿島殿(鹿嶋)と島崎殿(潮来)は当時比較的大きな勢力を持っており、これを常陸太田より離れた久慈川沿いの南郷街道(現:国道118号)方面に導いたものと考えられる。

2) 中居氏と釜田(烟田)は共に常陸太田から北上する里川沿いの旧棚倉街道(現:国道349号線)沿いの比較的常陸太田に近い場所で終焉をむかえています。中居氏も烟田氏も本家筋とは言えず、それほど大きな勢力を持っていたとは思われません。

3) 玉造氏ですが、行方地方で比較的大きな勢力だったと思われます。

場所は、日立市の常陸多賀駅に近い高台のお寺に墓が残されています。

常陸太田から東側で、街道もありますが、現在の南側を回る道ではなく、少し北側の山道となった道を通っていたものと考えられます。

4) 残りの4氏6名については、終焉の地として記録されたものがなく、常陸太田の城で殺害されたのかも知れません。

それでは次回からこれらの地を順に回ってみましょう。何かが見えてくるかもしれません。

常陸国における源平合戦(19) 島崎氏終焉の地

ここからは常陸北部に残されている「南方三十三館仕置」の実体を見るために、残されている史跡を訪ねてみる事にします。

先ずは常陸太田の佐竹氏の本城から最も遠いところにある「島崎殿父子」の終焉の地です。

場所は水郡線の「上小川駅」の少し南の高台です。

袋田の滝のある常陸大子、袋田駅のすぐ手前です。

久慈川がこの上小川駅の手前で大きく蛇行してこぶのようになっている場所があります。

国道を走っていると、久慈川に架かる橋があり、水郡線も川を渡る橋を通っているので、川の上の橋を渡る鉄道と、その周りの景色が絶景スポットにもなっている場所です。

国道もこの久慈川を2度わたりますが、その間のわずかな距離の中間に西のほうに入っていく道があります。

この道を上っていくと、水郡線の線路の上を通ります。

上にのぼると少し開けた場所に出ますが、上りきった辺りの右手にこんもりと少し高くなった広場があります。

この当りに昔城があったようです。

広場の奥から大子方面を眺めると、下の線路などがよく見えます。

そして、その広場の片隅に「小川城主・館城主 山田左近太夫通定居城跡」という石碑が置かれています。

この場所は現在の地名では大子町頃藤(ころふじ)」といいます。戦国時代末期にはこの辺りには地元の人が「頃藤城」と呼ぶ館があったといいます。

潮来の島崎城の城主「島崎安定(やすさだ)」とその息子の「徳一丸」(六地蔵寺の過去帳では一徳丸)の二人がこの地で最後を迎えたという。