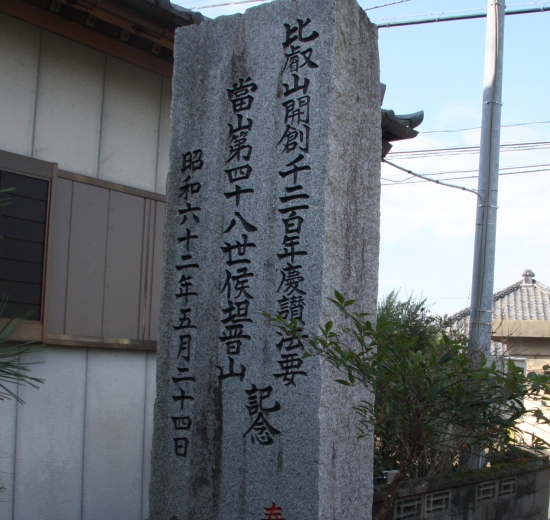

常陸高野

昨日は「関東の清水寺」こと峰寺山西光院について紹介しました。

もう少し似たようなネーミングをしているところはないかと考えてみたのがこの「常陸高野」こと行方市の西蓮寺というところです。

この寺は天台宗であり、高野山といえば金剛峯寺であり、真言宗ということになります。

宗派が異なるのに「高野」と呼ばれるのにはそれなりの意味があるといいます。

お寺に書かれた説明文では市の無形民俗文化財に指定されている「常行三昧会(じょうぎょうざんまいえ)」の行事に書かれていました。

ここには、「この法要が宗派に関係なく近隣、遠隔地からも新仏の供養に参拝者が訪れる」とあります。

しかし、このような「常陸高野」というネーミングも人を惹きつけますね。

この寺の歴史は古く、境内の大イチョウは1000年以上の樹齢の大木が数本あり一度訪れてみることをお勧めします。

花もきれいで、隣りの山では山百合祭りが毎年行われています。

さて、このように「○○高野」というと「女人高野」といわれる奈良の室生寺が有名ですが、この山里にたたずむ室生寺の美しさは他を寄せ付けないものがあります。

特にシャクナゲの咲く5月頃は多くの人が押し掛けます。清楚な五重塔とマッチして訪れた人の心を打つものがあります。この女人高野とは高野山が女人禁制であったのに対し、女性も受け入れていたことから名前がついたとされますが、もともと室生寺は奈良興福寺からわかれたといわれます。

興福寺は法相宗の本山で、昨年東京に来た「阿修羅像」が有名ですね。

徳一法師が関東から会津まで沢山のお寺を建立しましたが、現在は法相宗のままで続いているところは少ないです。

石岡にも沢山の寺があったのです。こんなものも掘り下げていくのも面白そうです。

もう少し似たようなネーミングをしているところはないかと考えてみたのがこの「常陸高野」こと行方市の西蓮寺というところです。

この寺は天台宗であり、高野山といえば金剛峯寺であり、真言宗ということになります。

宗派が異なるのに「高野」と呼ばれるのにはそれなりの意味があるといいます。

お寺に書かれた説明文では市の無形民俗文化財に指定されている「常行三昧会(じょうぎょうざんまいえ)」の行事に書かれていました。

ここには、「この法要が宗派に関係なく近隣、遠隔地からも新仏の供養に参拝者が訪れる」とあります。

しかし、このような「常陸高野」というネーミングも人を惹きつけますね。

この寺の歴史は古く、境内の大イチョウは1000年以上の樹齢の大木が数本あり一度訪れてみることをお勧めします。

花もきれいで、隣りの山では山百合祭りが毎年行われています。

さて、このように「○○高野」というと「女人高野」といわれる奈良の室生寺が有名ですが、この山里にたたずむ室生寺の美しさは他を寄せ付けないものがあります。

特にシャクナゲの咲く5月頃は多くの人が押し掛けます。清楚な五重塔とマッチして訪れた人の心を打つものがあります。この女人高野とは高野山が女人禁制であったのに対し、女性も受け入れていたことから名前がついたとされますが、もともと室生寺は奈良興福寺からわかれたといわれます。

興福寺は法相宗の本山で、昨年東京に来た「阿修羅像」が有名ですね。

徳一法師が関東から会津まで沢山のお寺を建立しましたが、現在は法相宗のままで続いているところは少ないです。

石岡にも沢山の寺があったのです。こんなものも掘り下げていくのも面白そうです。

梶無川と白鳥

行方(なめがた)市の山百合まつりを見学ついでに通った国道355線が行方市「浜地区」で横切る川を「梶無川」という。

この名前のいわれはこれまた「ヤマトタケルがこの少し上流の現原の丘から、この川を小舟に乗って上るとき船の棹梶が折れてしまったため、梶無川というようになった」というのだが、恐らくこの話も違っているのだろう。

何処を見てもまともに書いてあるのだが・・・・

行方(なめがた)などという名前のいわれも解釈がたくさんある。行と書いて「なめ」と読むのは並ぶから来ているという説明もあった。石岡にも「行里川(なめりがわ)」という地名がある。

かなり昔からある地名であり、風土記などの書かれるよりだいぶ前からあるのだと思う。

やはりアイヌ語か? 常陸風土記の説明はあまり信用でききそうにない。

さて、興味があったので川を覗いてみた。

驚いたことに7月だというのに白鳥の親子3羽が悠々と泳いでいたのだ。

どうも、白鳥(こぶ白鳥)が霞ケ浦に住みついているらしいのだ。土浦の方にもたくさんいるとの記事も見つけた。

3月頃にはいなくなるものと思っていたのだが。

人を恐れる様子もありませんね。

さて、石岡から鉾田まで走っていた鹿島鉄道が廃止となってしまったが、もともと「鹿島参宮鉄道」という名前で大正末期に始まったものだが、当初この「浜」から鉾田方面と鹿島方面にわかれて線を引く計画もあったという。しかし、船便との関係で、鹿島へ行くのは「浜」地区から船に乗り換える計画に変更し、この梶無川近くに船着き場も計画されたという。

この鹿島鉄道が廃止となったのは残念でならない。電気がなくジーゼル機関車キハ系車両が使われ、マニアにはたまらないらしい。今は売却されて一部展示されているという。

船がなく、鉄道がなく、バスしか頼るものがない。病院などの施設もこの沿線に結構できたのだが、年配者や学生にとって電車という足がないのは困ったことである。

ところでこの梶無川の少し上流の現原(アラハラ)地区は新撰組の芹沢鴨の出身地でもある。

この地区にあるこの川に架かる橋の名前を「手奪橋(てうばいばし)」といい、河童の手を切った芹沢家の先祖が、河童に手を返したため、恩返しに魚を毎日届けたという話が残されています。

この名前のいわれはこれまた「ヤマトタケルがこの少し上流の現原の丘から、この川を小舟に乗って上るとき船の棹梶が折れてしまったため、梶無川というようになった」というのだが、恐らくこの話も違っているのだろう。

何処を見てもまともに書いてあるのだが・・・・

行方(なめがた)などという名前のいわれも解釈がたくさんある。行と書いて「なめ」と読むのは並ぶから来ているという説明もあった。石岡にも「行里川(なめりがわ)」という地名がある。

かなり昔からある地名であり、風土記などの書かれるよりだいぶ前からあるのだと思う。

やはりアイヌ語か? 常陸風土記の説明はあまり信用でききそうにない。

さて、興味があったので川を覗いてみた。

驚いたことに7月だというのに白鳥の親子3羽が悠々と泳いでいたのだ。

どうも、白鳥(こぶ白鳥)が霞ケ浦に住みついているらしいのだ。土浦の方にもたくさんいるとの記事も見つけた。

3月頃にはいなくなるものと思っていたのだが。

人を恐れる様子もありませんね。

さて、石岡から鉾田まで走っていた鹿島鉄道が廃止となってしまったが、もともと「鹿島参宮鉄道」という名前で大正末期に始まったものだが、当初この「浜」から鉾田方面と鹿島方面にわかれて線を引く計画もあったという。しかし、船便との関係で、鹿島へ行くのは「浜」地区から船に乗り換える計画に変更し、この梶無川近くに船着き場も計画されたという。

この鹿島鉄道が廃止となったのは残念でならない。電気がなくジーゼル機関車キハ系車両が使われ、マニアにはたまらないらしい。今は売却されて一部展示されているという。

船がなく、鉄道がなく、バスしか頼るものがない。病院などの施設もこの沿線に結構できたのだが、年配者や学生にとって電車という足がないのは困ったことである。

ところでこの梶無川の少し上流の現原(アラハラ)地区は新撰組の芹沢鴨の出身地でもある。

この地区にあるこの川に架かる橋の名前を「手奪橋(てうばいばし)」といい、河童の手を切った芹沢家の先祖が、河童に手を返したため、恩返しに魚を毎日届けたという話が残されています。

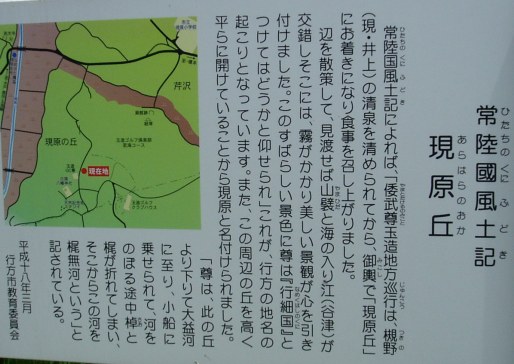

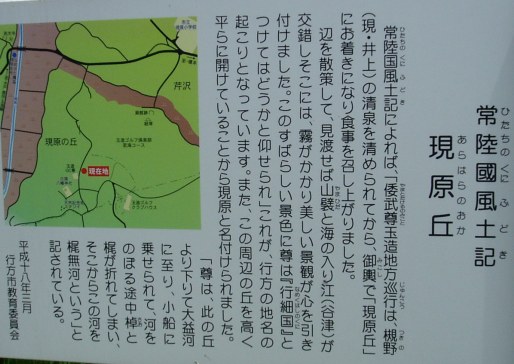

現原の丘(あらはらのおか)

行方へいくと日本武尊(やまとたけるのみこと)の伝説の場所が多く存在しているのにあらためて驚かされました。

そこで、常陸国風土記に書かれている「行方郡」の説明に出てくる現原(あらはら)の丘といわれるところに行ってみました。

現原小学校をめざして、芹沢地区で梶無川を渡るとすぐ右に入る案内板がある。少し下ってからゴルフ場の間を抜けるように道が続いており、少し登って開けた田圃が出てくる。

この説明にあるように常陸国風土記には、ここでヤマトタケルは輿を停めて、付近を歩きまわり、周りを見渡し、海も山も陸もその並び方が絶妙で「行細(なめくはし)」と名付けたとなっています。

しかし、風土記ではその前に玉清井の井戸の話を先に書いています。

この碑が建っている場所は目の前が田圃ですが、背中側はゴルフ場でしょうか見渡すことができません。

本当にここからこの国が見渡せたのでしょうか。

ここに立ってそっと風の声を聞いてみました。誰もいませんのでとても静かです。

台風が過ぎ、風が少し強く、曇っておりましたのでよくわかりませんでした。

天気の良い日にでもまた訪れることにしましょう。

そこで、常陸国風土記に書かれている「行方郡」の説明に出てくる現原(あらはら)の丘といわれるところに行ってみました。

現原小学校をめざして、芹沢地区で梶無川を渡るとすぐ右に入る案内板がある。少し下ってからゴルフ場の間を抜けるように道が続いており、少し登って開けた田圃が出てくる。

この説明にあるように常陸国風土記には、ここでヤマトタケルは輿を停めて、付近を歩きまわり、周りを見渡し、海も山も陸もその並び方が絶妙で「行細(なめくはし)」と名付けたとなっています。

しかし、風土記ではその前に玉清井の井戸の話を先に書いています。

この碑が建っている場所は目の前が田圃ですが、背中側はゴルフ場でしょうか見渡すことができません。

本当にここからこの国が見渡せたのでしょうか。

ここに立ってそっと風の声を聞いてみました。誰もいませんのでとても静かです。

台風が過ぎ、風が少し強く、曇っておりましたのでよくわかりませんでした。

天気の良い日にでもまた訪れることにしましょう。

三昧塚(さんまいづか)古墳

行方市の山百合まつりに行った時に、街道沿いなのでまた立ち寄ってみました。

やはり、ここを外すわけにはいかないでしょう。

石岡には東日本で2番目に大きな舟塚山古墳があり、こちらの三昧塚古墳にはあまり関心が向かないようですが、同じ5世紀末頃の古墳で、水戸の愛宕山古墳などとも並び貴重な古墳だと言われています。

この古墳の発見は、昭和30年に築堤用の土砂採取のためにこの小山の土を削っていて、発見されたのだそうだ。

そのため、内部の装飾品や石棺、人骨などきれいな形で出土し、県の歴史館に展示されているといいます。

舟塚山の装飾品などはどこに消えてしまったのか・・・・。

霞ケ浦がすぐそこに見えます。筑波山は霞んでいました。

YAHOOの地図にはあまりこのような史跡などが載っていませんね。

やはり、ここを外すわけにはいかないでしょう。

石岡には東日本で2番目に大きな舟塚山古墳があり、こちらの三昧塚古墳にはあまり関心が向かないようですが、同じ5世紀末頃の古墳で、水戸の愛宕山古墳などとも並び貴重な古墳だと言われています。

この古墳の発見は、昭和30年に築堤用の土砂採取のためにこの小山の土を削っていて、発見されたのだそうだ。

そのため、内部の装飾品や石棺、人骨などきれいな形で出土し、県の歴史館に展示されているといいます。

舟塚山の装飾品などはどこに消えてしまったのか・・・・。

霞ケ浦がすぐそこに見えます。筑波山は霞んでいました。

YAHOOの地図にはあまりこのような史跡などが載っていませんね。

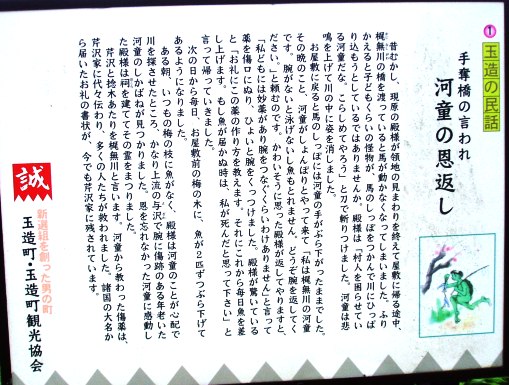

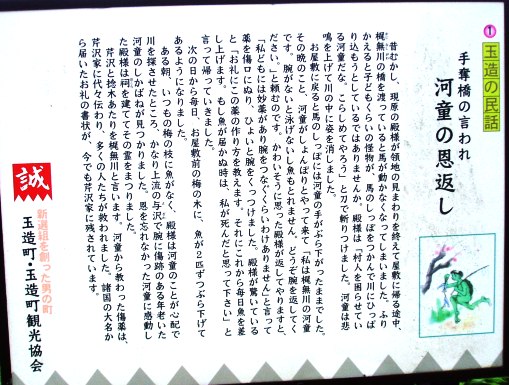

手奪橋(てうばいはし)

現原の丘へいった時に近くだと思って梶無川に架かる橋を探してみた。

今回の地震で川の周りの道もかなり液状化の被害にあっていた。こんなところまでという気がした。

さて、この「手奪橋」は玉造の役場から梶無川にそって走る県道116号?線が2度目に梶無川を渡る橋がこの橋であった。

地元でもないのであまり走ったことは無いが、この先は倉数地区で陣屋という信号がある。

興味がわきますね。

倉数といえば塩の神社「潮宮(いたみや)神社」がありますね。とても不思議な空間です。

橋の欄干の四隅にはそれぞれ河童の像が置かれています。

この河童と橋の名前のいわれは下の写真の通りです。

芹沢家の先祖ということで、この町の説明には「新選組を創った男のまち」となっていました。

昔の説明板なのでしょう。馬のしっぽを引っ張る河童の絵がいいですね。

私はあまのじゃくですので、可愛い茶目っ気のある河童の腕を切ってしまったのは可哀そうに思いますが・・・。

河童は牛久沼が有名ですが、石岡ではあまり話は聞きません。

それにしても変わった名前の橋ですね。

この話がないとしたら、この橋の名前はどんなことからついているのでしょうか?

昔話としてはとても興味がわきます。芹沢鴨の里として、別な観点から物を見てみたいと思いますね。

今回の地震で川の周りの道もかなり液状化の被害にあっていた。こんなところまでという気がした。

さて、この「手奪橋」は玉造の役場から梶無川にそって走る県道116号?線が2度目に梶無川を渡る橋がこの橋であった。

地元でもないのであまり走ったことは無いが、この先は倉数地区で陣屋という信号がある。

興味がわきますね。

倉数といえば塩の神社「潮宮(いたみや)神社」がありますね。とても不思議な空間です。

橋の欄干の四隅にはそれぞれ河童の像が置かれています。

この河童と橋の名前のいわれは下の写真の通りです。

芹沢家の先祖ということで、この町の説明には「新選組を創った男のまち」となっていました。

昔の説明板なのでしょう。馬のしっぽを引っ張る河童の絵がいいですね。

私はあまのじゃくですので、可愛い茶目っ気のある河童の腕を切ってしまったのは可哀そうに思いますが・・・。

河童は牛久沼が有名ですが、石岡ではあまり話は聞きません。

それにしても変わった名前の橋ですね。

この話がないとしたら、この橋の名前はどんなことからついているのでしょうか?

昔話としてはとても興味がわきます。芹沢鴨の里として、別な観点から物を見てみたいと思いますね。

西蓮寺(行方)

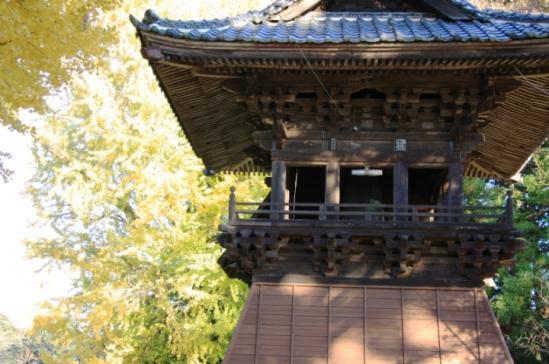

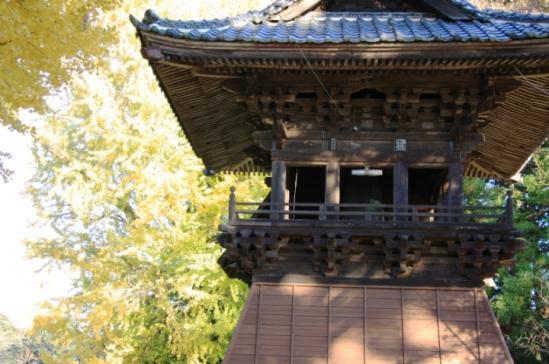

行方(なめかた)市にある西蓮寺(さいれんじ)に紅葉を見に行った。

ここは樹齢1000年くらいの大銀杏の木が2本あり、もう黄色くなっている頃かと思ったが、まったくまだ青々していた。

今年は紅葉は遅いようだし、山もそれ程きれいではないようだ。

前に「常陸高野」と呼ばれることや「山百合まつり」を紹介しているので、今日は写真のみをUPしておきます。

入口に立派な仁王門が建っている。

百合や桜の頃は人がたくさんやってくるようだが、今日はほとんど1人独占状態。

この門手前は桜の木がたくさんあり、咲いた時は大変きれいなのだそうだ。今度は4月にまた来よう。

入口で合掌して中へ。

仁王門の先には紫陽花が植えられている。

山百合まつり(7月)の頃は地元の人がこの辺りでテントを張って植木などを売っている。

中にはかなりの古木があり、幹に空いた穴から向こう側の1000年大銀杏の木を覗いてみた。

でもこの大銀杏は見事だ。黄葉と思ったのだが、ご覧の通りまだ青々としていた。

人が少ない時は落ち着いてながめられます。いいですよ。

ここは樹齢1000年くらいの大銀杏の木が2本あり、もう黄色くなっている頃かと思ったが、まったくまだ青々していた。

今年は紅葉は遅いようだし、山もそれ程きれいではないようだ。

前に「常陸高野」と呼ばれることや「山百合まつり」を紹介しているので、今日は写真のみをUPしておきます。

入口に立派な仁王門が建っている。

百合や桜の頃は人がたくさんやってくるようだが、今日はほとんど1人独占状態。

この門手前は桜の木がたくさんあり、咲いた時は大変きれいなのだそうだ。今度は4月にまた来よう。

入口で合掌して中へ。

仁王門の先には紫陽花が植えられている。

山百合まつり(7月)の頃は地元の人がこの辺りでテントを張って植木などを売っている。

中にはかなりの古木があり、幹に空いた穴から向こう側の1000年大銀杏の木を覗いてみた。

でもこの大銀杏は見事だ。黄葉と思ったのだが、ご覧の通りまだ青々としていた。

人が少ない時は落ち着いてながめられます。いいですよ。

ほほえみの丘(行方市)

霞ケ浦も昔は海水浴ができたそうだ。

これは淡水の湖でなかった時のことで、文字通り海水浴だ。

調べて見ると、今から50年くらい前まで海水浴場もあったらしい。

「いしおか昭和の肖像」という写真集には石岡駅に掲げられた大きな海水浴場への案内看板が載っている。

「桃浦は7月12日より、 瀧濱へ・・・」というもので、鹿島鉄道に乗って海水浴に行くもので、瀧濱は鹿島灘にある海水浴場だが、霞ケ浦も海水浴場がたくさんあったらしい。

有名なのがこの看板にある「桃浦」で、その他その並びの天王崎も白い砂浜に松が点在し、良い風情であったという。

しかし銚子の水門で海水は入らず、淡水化した湖は水質が悪くなり、泳ぐこともできなくなりました。

いまでは泳げたことも忘れられそうです。琵琶湖も何箇所か砂浜があり泳げるらしいですね。

淡水化しても水質の浄化に取り組めば近い将来泳げるようになると思います。

先日、この霞ケ浦湖畔沿いの道を走っていたら、砂浜が広がっている場所があった。

今日紹介する「ほほえみの丘」だ。昔の景色を復活させようと作られたものらしい。

昔の霞ケ浦の風情を取り戻すために数年前から砂浜を復活させる動きがあるそうです。

しかし、波の荒い場所などは砂を入れても砂浜はすぐに流され、葦が生えて廃れたりしてなかなか昔のような景観に戻すのは大変なのだそうです。

税金の無駄使いなどとの声もきこえますが、砂浜が定着して、水がきれいになって泳げる日が来ることを願っています。

場所は行方市の沖洲。小美玉市から行方市に入ってすぐのところ

この場所は湾になっていて、砂の流出防止に堤防を作ったようです。

この日は天気が悪くあまり良い風情ではありませんでしたが、きっと夕日がきれいに沈む場所と思います。

今度は夕日を撮りに行きたいですね。

砂浜がきれいに出来ています。桃浦の海水浴場があったのはこのすぐ近くです。東側に1kmも離れていないと思います。

石岡からも比較的近いのでサイクリングなどで湖岸を走るのもよさそうですよ。

一度行ってみてください。

これは淡水の湖でなかった時のことで、文字通り海水浴だ。

調べて見ると、今から50年くらい前まで海水浴場もあったらしい。

「いしおか昭和の肖像」という写真集には石岡駅に掲げられた大きな海水浴場への案内看板が載っている。

「桃浦は7月12日より、 瀧濱へ・・・」というもので、鹿島鉄道に乗って海水浴に行くもので、瀧濱は鹿島灘にある海水浴場だが、霞ケ浦も海水浴場がたくさんあったらしい。

有名なのがこの看板にある「桃浦」で、その他その並びの天王崎も白い砂浜に松が点在し、良い風情であったという。

しかし銚子の水門で海水は入らず、淡水化した湖は水質が悪くなり、泳ぐこともできなくなりました。

いまでは泳げたことも忘れられそうです。琵琶湖も何箇所か砂浜があり泳げるらしいですね。

淡水化しても水質の浄化に取り組めば近い将来泳げるようになると思います。

先日、この霞ケ浦湖畔沿いの道を走っていたら、砂浜が広がっている場所があった。

今日紹介する「ほほえみの丘」だ。昔の景色を復活させようと作られたものらしい。

昔の霞ケ浦の風情を取り戻すために数年前から砂浜を復活させる動きがあるそうです。

しかし、波の荒い場所などは砂を入れても砂浜はすぐに流され、葦が生えて廃れたりしてなかなか昔のような景観に戻すのは大変なのだそうです。

税金の無駄使いなどとの声もきこえますが、砂浜が定着して、水がきれいになって泳げる日が来ることを願っています。

場所は行方市の沖洲。小美玉市から行方市に入ってすぐのところ

この場所は湾になっていて、砂の流出防止に堤防を作ったようです。

この日は天気が悪くあまり良い風情ではありませんでしたが、きっと夕日がきれいに沈む場所と思います。

今度は夕日を撮りに行きたいですね。

砂浜がきれいに出来ています。桃浦の海水浴場があったのはこのすぐ近くです。東側に1kmも離れていないと思います。

石岡からも比較的近いのでサイクリングなどで湖岸を走るのもよさそうですよ。

一度行ってみてください。

西蓮寺の大イチョウ(行方市)

今日は行方市の西蓮寺にあるイチョウ(樹齢1000年の大銀杏)が見ごろと思って出かけてきました。

3週間ほど前に行った時はまだ黄葉もしていなかったので、天気も良いし出かけてみました。

駐車場に着いたらたくさんの車。

前に来た時は1~2台あったくらいでひっそりとしていたのですが、大違いです。

銀杏の前にはすでにカメラを構えた人が20人位陣取っています。

これでは木に近づいてカメラを構えたら迷惑でしょうからしょうがなく遠くから皆さんと同じようなアングルで数枚撮って引き揚げました。

私にはこのようにみんなが構えた景色を撮るのはあまり好きではないですね。

いつも人のいなところばかり撮っているので面喰ってしまいました。

今回は少し写真ブログ調にサムネル表示ですので、クリックすればさらに大きな写真が見られます。

(あまりかわらないかな?)

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。

3週間ほど前に行った時はまだ黄葉もしていなかったので、天気も良いし出かけてみました。

駐車場に着いたらたくさんの車。

前に来た時は1~2台あったくらいでひっそりとしていたのですが、大違いです。

銀杏の前にはすでにカメラを構えた人が20人位陣取っています。

これでは木に近づいてカメラを構えたら迷惑でしょうからしょうがなく遠くから皆さんと同じようなアングルで数枚撮って引き揚げました。

私にはこのようにみんなが構えた景色を撮るのはあまり好きではないですね。

いつも人のいなところばかり撮っているので面喰ってしまいました。

今回は少し写真ブログ調にサムネル表示ですので、クリックすればさらに大きな写真が見られます。

(あまりかわらないかな?)

← よろしければクリックお願いします。

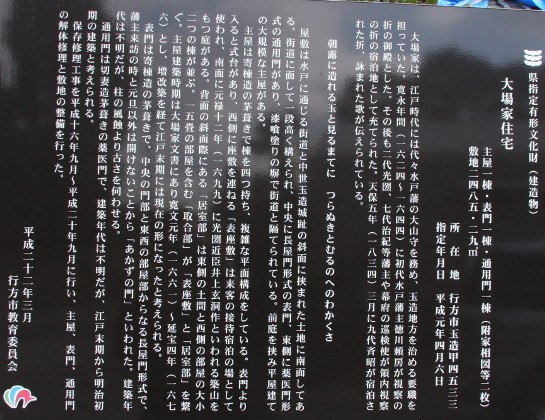

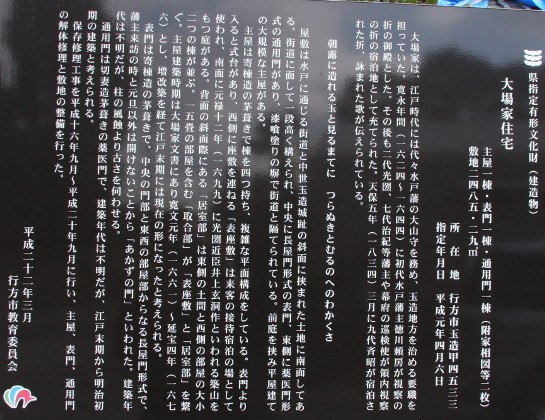

← よろしければクリックお願いします。大場家住宅(行方市)

無量寿寺から先日紹介した西蓮寺へ抜けようと車を走らせたら、メイン道から外れてしまい、適当にそのまま走っていくと、「大場家住宅」という立派な屋敷があり、目の前に駐車場も整備されたところに出ました。

立派な茅葺の長者門があるが、これは普段は開けない「開かずの門」で、水戸の殿様がお泊りになる時や正月などだけしか開けないのだそうだ。

説明は上記にある通りで、ここで詠まれたという水戸藩九代藩主「斉昭」公の歌が書かれています。

今は車もほとんど通らない道路ですが、こちらが昔の街道だったのですね。

知らない場所で、道に迷うとこのような偶然の発見もあります。

さて、こちらにある門が通用門「薬医門」でしょう。普段はこちらから出入りしていたのですね。

震災後家屋の修理などもあり、内部の一般公開を中止していたようですが、10月から日曜日だけ公開しているそうです。私が行ったのは土曜日でしたので閉まっていました。

それにしても立派なお屋敷ですね。水戸街道の稲吉宿には「木村家住宅」がやはり残っていて、見学もできるようですが、こちらのお屋敷の方が立派ですね。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。

立派な茅葺の長者門があるが、これは普段は開けない「開かずの門」で、水戸の殿様がお泊りになる時や正月などだけしか開けないのだそうだ。

説明は上記にある通りで、ここで詠まれたという水戸藩九代藩主「斉昭」公の歌が書かれています。

今は車もほとんど通らない道路ですが、こちらが昔の街道だったのですね。

知らない場所で、道に迷うとこのような偶然の発見もあります。

さて、こちらにある門が通用門「薬医門」でしょう。普段はこちらから出入りしていたのですね。

震災後家屋の修理などもあり、内部の一般公開を中止していたようですが、10月から日曜日だけ公開しているそうです。私が行ったのは土曜日でしたので閉まっていました。

それにしても立派なお屋敷ですね。水戸街道の稲吉宿には「木村家住宅」がやはり残っていて、見学もできるようですが、こちらのお屋敷の方が立派ですね。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。玉造素鷲神社(行方市)

旧出島の柏崎にある素鷲神社と旧玉里の素鷲神社を見比べて紹介してきましたが、もう2箇所素鷲(そが)神社があるので、こちらも紹介しようと思い立って出かけてきました。

残りの2箇所は旧小川町(小美玉市)と旧玉造町(行方市)の素鷲神社です。

小川の神社は比較的有名で知られていますので、まずは玉造の方から紹介します。

旧玉造町は行方(なめがた)市になりましたが、この玉造の地名は出雲の玉造ときっと同じなんだろうと思っています。

この近くにはヤマトタケルの伝説も多いし、三種の神器である「勾玉」も採れたのではないかと思います。

この素鷲(すが)神社は浜という地区の355号線よりも湖面側にあります。

昔はこの鳥居あたりまで水が来ていたのかもしれません。

この神社の前の通り(旧道)の反対側には海産物加工の工場があります。

一の鳥居からこちらが二の鳥居です。

神社はこの階段を上った山の上にありますが、現在の県道355号線はこの神社の裏側の高いところを走っています。

なかなか古そうないわれの有りそうな神社ですが、説明の書かれたものはありません。

階段を上り、拝殿の裏に回って本殿から眺めた様子です。

この神社のある位置は山の頂ではなく、頂の少し下に開けた場所に建てられているようです。

土塁で囲まれたような感じです。

そして、この本殿の広場より隣の小山に登ってみると、大きな古い木の麓に祠がおかれ、小さな奥の院のようなものでしょうか。

こういうところに信仰がつながってきているのでしょう。

この山からはきっと霞ヶ浦がすぐ下に見おろせたのでしょう。

ところで、素鷲神社は基本的にはスサノオ命をお祭りしていると思います。

八坂神社や天王社などと似ていますが、歴史がふるそうに思います。

スサノオは大国主の先祖で、出雲の国を治めた訳ですから、この辺にも出雲信仰がつながっているのでしょうか。

出雲にも玉造という温泉地で有名な場所があります。

やはり勾玉がとれた場所で、多くの古墳があるようです。なにかつながりがありそうな気がしています。

明日は旧小川町にある素鷲神社を紹介します。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。

残りの2箇所は旧小川町(小美玉市)と旧玉造町(行方市)の素鷲神社です。

小川の神社は比較的有名で知られていますので、まずは玉造の方から紹介します。

旧玉造町は行方(なめがた)市になりましたが、この玉造の地名は出雲の玉造ときっと同じなんだろうと思っています。

この近くにはヤマトタケルの伝説も多いし、三種の神器である「勾玉」も採れたのではないかと思います。

この素鷲(すが)神社は浜という地区の355号線よりも湖面側にあります。

昔はこの鳥居あたりまで水が来ていたのかもしれません。

この神社の前の通り(旧道)の反対側には海産物加工の工場があります。

一の鳥居からこちらが二の鳥居です。

神社はこの階段を上った山の上にありますが、現在の県道355号線はこの神社の裏側の高いところを走っています。

なかなか古そうないわれの有りそうな神社ですが、説明の書かれたものはありません。

階段を上り、拝殿の裏に回って本殿から眺めた様子です。

この神社のある位置は山の頂ではなく、頂の少し下に開けた場所に建てられているようです。

土塁で囲まれたような感じです。

そして、この本殿の広場より隣の小山に登ってみると、大きな古い木の麓に祠がおかれ、小さな奥の院のようなものでしょうか。

こういうところに信仰がつながってきているのでしょう。

この山からはきっと霞ヶ浦がすぐ下に見おろせたのでしょう。

ところで、素鷲神社は基本的にはスサノオ命をお祭りしていると思います。

八坂神社や天王社などと似ていますが、歴史がふるそうに思います。

スサノオは大国主の先祖で、出雲の国を治めた訳ですから、この辺にも出雲信仰がつながっているのでしょうか。

出雲にも玉造という温泉地で有名な場所があります。

やはり勾玉がとれた場所で、多くの古墳があるようです。なにかつながりがありそうな気がしています。

明日は旧小川町にある素鷲神社を紹介します。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。豊川稲荷分身

先月だったかtroyさんのブログで行方市の芹沢地区に近いところの西光寺という寺を紹介されていた。

この西光寺の境内に稲荷神社があると書かれていた。

この稲荷神社というのを調べてみたら「三州豊川稲荷」となっていて興味を持った。

先日偶然この前を車で通ったので覗いてみた。

場所は、前に紹介した新撰組の芹沢鴨の芹沢家のある場所に近く、カッパの手を切り落としてしまう伝説の「手奪橋」のすぐ上だ。

また、ヤマトタケルの伝説のある「現原(あらはら)の丘」の入口も近い。

手奪橋のすぐ近くから寺への登り口(あまり使われていない)には写真のように「三州豊川稲荷御分身参道」と書かれた石柱と稲荷の赤い旗が風にひらめいていた。

実は稲荷神社はほとんどが伏見稲荷から分身をいただいて正一位と神社の身分をうたっているところがほとんどなのですが、(三州)豊川稲荷は神社ではなくお寺(曹洞宗の妙厳寺)なのです。

これは白い狐に乗ったインドの女神「吒枳尼天(だきにてん)」を祀っていて、境内にある「稲荷堂」あってお稲荷さんと皆が呼んでいることで稲荷が有名らしいんです。

しかし、何でこんなところに豊川稲荷なのか?

お寺(西光寺)の山門です。奥の正面がお寺で、右側に「豊川稲荷」(こちらも寺)があります。

これが「豊川稲荷」です。やはり狐がお守りしています。

豊川稲荷は曹洞宗のお寺ですが、この西光寺は行方市井上にある西蓮寺の末寺で天台宗だと思います。

そこで曹洞宗と天台宗の関係を調べたが、曹洞宗は禅寺で、天台宗から分離したらしい。

(訂正:分離したと書くと誤解を生むので訂正です。禅宗の曹洞宗は鎌倉時代に道元禅師が開祖とされています。これも道元は曹洞宗を名乗っておりませんが、中国の曹洞宗を学び日本に帰ってきています。そのため分離というのは言葉としては正しくはありません。後の世に曹洞宗がかなり広く知られ、力を持ってきたので天台宗から曹洞宗に改宗したお寺も多いのです。2012.6.8)

鎌倉時代に遡るが、宗派は途中で変わってしまった寺もたくさんあるので、あまりわからないが、どうやら二つの宗派は近いようです。

こちらが西光寺の拝殿です。「安産子育観世音菩薩 西光寺」とかかれています。

拝殿にはこのような武者絵が奉納されていました。

行方市のHPには2月3日の節分祭の紹介が載っていました。豆まきは盛大にやるようです。

豊川稲荷分身とネットで検索すると結構あるものなんですね。

近くでは土浦市文京区の神龍寺にも置かれていました。

こちらは道路工事のためにこの寺に移動したとのこと。

でもどちらもお寺さんなんですよね。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。

この西光寺の境内に稲荷神社があると書かれていた。

この稲荷神社というのを調べてみたら「三州豊川稲荷」となっていて興味を持った。

先日偶然この前を車で通ったので覗いてみた。

場所は、前に紹介した新撰組の芹沢鴨の芹沢家のある場所に近く、カッパの手を切り落としてしまう伝説の「手奪橋」のすぐ上だ。

また、ヤマトタケルの伝説のある「現原(あらはら)の丘」の入口も近い。

手奪橋のすぐ近くから寺への登り口(あまり使われていない)には写真のように「三州豊川稲荷御分身参道」と書かれた石柱と稲荷の赤い旗が風にひらめいていた。

実は稲荷神社はほとんどが伏見稲荷から分身をいただいて正一位と神社の身分をうたっているところがほとんどなのですが、(三州)豊川稲荷は神社ではなくお寺(曹洞宗の妙厳寺)なのです。

これは白い狐に乗ったインドの女神「吒枳尼天(だきにてん)」を祀っていて、境内にある「稲荷堂」あってお稲荷さんと皆が呼んでいることで稲荷が有名らしいんです。

しかし、何でこんなところに豊川稲荷なのか?

お寺(西光寺)の山門です。奥の正面がお寺で、右側に「豊川稲荷」(こちらも寺)があります。

これが「豊川稲荷」です。やはり狐がお守りしています。

豊川稲荷は曹洞宗のお寺ですが、この西光寺は行方市井上にある西蓮寺の末寺で天台宗だと思います。

そこで曹洞宗と天台宗の関係を調べたが、曹洞宗は禅寺で、天台宗から分離したらしい。

(訂正:分離したと書くと誤解を生むので訂正です。禅宗の曹洞宗は鎌倉時代に道元禅師が開祖とされています。これも道元は曹洞宗を名乗っておりませんが、中国の曹洞宗を学び日本に帰ってきています。そのため分離というのは言葉としては正しくはありません。後の世に曹洞宗がかなり広く知られ、力を持ってきたので天台宗から曹洞宗に改宗したお寺も多いのです。2012.6.8)

鎌倉時代に遡るが、宗派は途中で変わってしまった寺もたくさんあるので、あまりわからないが、どうやら二つの宗派は近いようです。

こちらが西光寺の拝殿です。「安産子育観世音菩薩 西光寺」とかかれています。

拝殿にはこのような武者絵が奉納されていました。

行方市のHPには2月3日の節分祭の紹介が載っていました。豆まきは盛大にやるようです。

豊川稲荷分身とネットで検索すると結構あるものなんですね。

近くでは土浦市文京区の神龍寺にも置かれていました。

こちらは道路工事のためにこの寺に移動したとのこと。

でもどちらもお寺さんなんですよね。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。やまゆりの里(1)

行方市井上にある「やまゆりの里」まつりに行ってきました。

今日は昨年と違って暑くなく曇っていましたが、とても気持ちのよい気温でした。

行方の古刹「西蓮寺」の裏山は個人の山ですが、自然に群生した山百合が地元ボランティアの人たちで手入れされ、今年でお祭りも15年目だそうです。

11時から行われたオカリナ演奏会を聴くために10時前に家を出て40分くらいで西蓮寺の駐車場に到着。

驚いたことに満車状態で、少し待って止めることができました。

オカリナの演奏会場はやまゆりの里山の中腹。

下には田んぼが広がりさわやかな風が吹いています。

田んぼの向こう側が西蓮寺(さいれんじ)の寺のある場所で、皆さん向こうの山からこの田んぼの間を通る道を通ってこのやまゆりの里へやってきます。

最初は野口さんのオカリナの生徒さんたちの演奏です。

今年は奥様の矢野恵子のふるさと日光から応援の方が何人も来られていました。

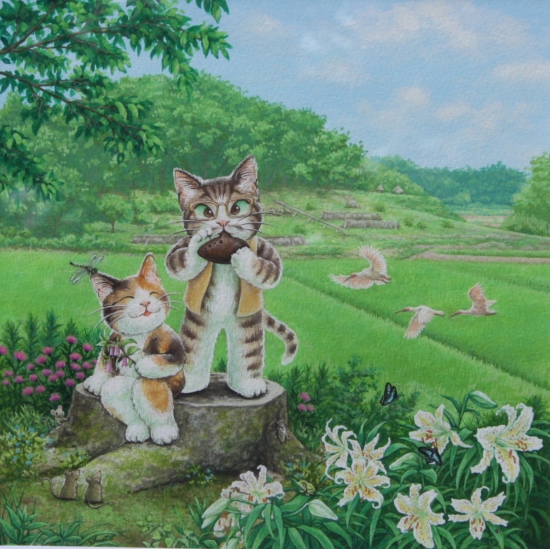

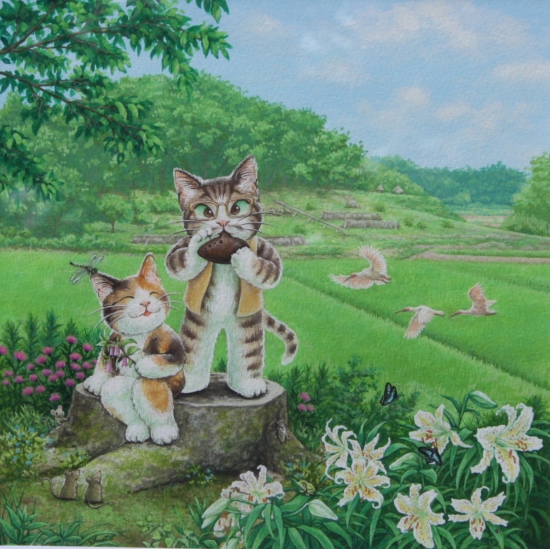

今年発売された野口さんのCD「土笛の里」~めぐる生命(いのち)~の表紙に使われている絵です。

このやまゆりの里が描かれています。

野口さん御夫妻がネコちゃん? 可愛いですね。

この絵の通りシラサギがこの演奏中も飛んでいました。

生徒さんたちは年配の方が多いですが若い方も一生懸命に演奏していました。

この里山をバックに演奏するのは音が大変だと思いますが気持ちよさそうでした。

このやまゆりの里をテーマに作られた歌を今年も演奏していました。

つい一緒に口ずさんでしまいましたよ。

野口さん夫妻に今回は地域密着でギターの弾き語り活動などをされている水上喜子のギター演奏が加わり更に深みのあるしっとりとした音楽を聴く事が出来ました。

上の写真は子供たちにシャボン玉を吹いてもらって「しゃぼん玉」のオカリナ演奏と皆で歌を歌いました。

野口さんのオカリナはいつもいい音です。

本当に土笛という言葉が似合います。里山で聞く棚田の春のような歌は本当に素晴らしいです。

(前にことば座と一緒に公演をしたときに作成したスライドに棚田の春をBGMに入れていますので聞いてください。→ こちら)

でも雨もほとんど降らず、暑くなくてよかった。

この日は昨日に引き続き、午前と午後の2回の公演ですが、午後からは東京から観光バスが何台も来るそうです。

午前中でも人がいっぱいで少しうんざりもしましたが、手入れをしたり運営する人たちにとってはたくさんお客さんが来てくれるのはうれしいでしょうね。

はとバスなどでこの山百合の里をみて、地元のおもてなしを受けられるのがとても癒しになるのだそうです。

もちろん地元のおいしい食事や温泉なども楽しみの人も多いに違いありません。

今回は野口さんのオカリナ演奏に歌のサービスもありました。奥様の矢野恵子さんは浴衣姿で可愛いですね。

奥さんはパーカッションを担当しています。

この霞ヶ浦の景色が気に行って埼玉からこの行方に越して来たのです。

山百合の写真も撮りましたので明日紹介します。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。

今日は昨年と違って暑くなく曇っていましたが、とても気持ちのよい気温でした。

行方の古刹「西蓮寺」の裏山は個人の山ですが、自然に群生した山百合が地元ボランティアの人たちで手入れされ、今年でお祭りも15年目だそうです。

11時から行われたオカリナ演奏会を聴くために10時前に家を出て40分くらいで西蓮寺の駐車場に到着。

驚いたことに満車状態で、少し待って止めることができました。

オカリナの演奏会場はやまゆりの里山の中腹。

下には田んぼが広がりさわやかな風が吹いています。

田んぼの向こう側が西蓮寺(さいれんじ)の寺のある場所で、皆さん向こうの山からこの田んぼの間を通る道を通ってこのやまゆりの里へやってきます。

最初は野口さんのオカリナの生徒さんたちの演奏です。

今年は奥様の矢野恵子のふるさと日光から応援の方が何人も来られていました。

今年発売された野口さんのCD「土笛の里」~めぐる生命(いのち)~の表紙に使われている絵です。

このやまゆりの里が描かれています。

野口さん御夫妻がネコちゃん? 可愛いですね。

この絵の通りシラサギがこの演奏中も飛んでいました。

生徒さんたちは年配の方が多いですが若い方も一生懸命に演奏していました。

この里山をバックに演奏するのは音が大変だと思いますが気持ちよさそうでした。

このやまゆりの里をテーマに作られた歌を今年も演奏していました。

つい一緒に口ずさんでしまいましたよ。

野口さん夫妻に今回は地域密着でギターの弾き語り活動などをされている水上喜子のギター演奏が加わり更に深みのあるしっとりとした音楽を聴く事が出来ました。

上の写真は子供たちにシャボン玉を吹いてもらって「しゃぼん玉」のオカリナ演奏と皆で歌を歌いました。

野口さんのオカリナはいつもいい音です。

本当に土笛という言葉が似合います。里山で聞く棚田の春のような歌は本当に素晴らしいです。

(前にことば座と一緒に公演をしたときに作成したスライドに棚田の春をBGMに入れていますので聞いてください。→ こちら)

でも雨もほとんど降らず、暑くなくてよかった。

この日は昨日に引き続き、午前と午後の2回の公演ですが、午後からは東京から観光バスが何台も来るそうです。

午前中でも人がいっぱいで少しうんざりもしましたが、手入れをしたり運営する人たちにとってはたくさんお客さんが来てくれるのはうれしいでしょうね。

はとバスなどでこの山百合の里をみて、地元のおもてなしを受けられるのがとても癒しになるのだそうです。

もちろん地元のおいしい食事や温泉なども楽しみの人も多いに違いありません。

今回は野口さんのオカリナ演奏に歌のサービスもありました。奥様の矢野恵子さんは浴衣姿で可愛いですね。

奥さんはパーカッションを担当しています。

この霞ヶ浦の景色が気に行って埼玉からこの行方に越して来たのです。

山百合の写真も撮りましたので明日紹介します。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。やまゆりの里(2)

今日はまた暑くなりました。

朝から銚子に出かけて先ほど戻りました。

少し早めに出て、まだ行ったことがなかった下総の神埼(こうざき)神社と香取神宮に寄ってきました。

少しあわただしかったのですが、両方ともなかなか素晴らしい神社でした。

こちらはそのうちまた紹介します。

さて、行方(なめかた)市井上にある「やまゆりの里」は個人の方の山で、ボランティアを始め地元の人たちの下草刈り、遊歩道の整備、田んぼの整備、案山子の制作やニッコウキスゲなどの植物の植え付け?手入れなどがされて年々きれいになっていきます。

また東京からもバスが何台もやってくるようになり数年前とはだいぶ変わりました。

車は西蓮寺(さいれんじ)という古刹の寺の駐車場を借りています。

この寺は「常陸高野」の別名を持つなかなか見事な美しい寺で、樹齢千年くらいのイチョウの木が2本あり、この紅葉の時にはカメラマンがたくさん来ます。

それ以外(お祭りは除く)はいつも静かなお寺です。お近くでしたら一度足を運んでみてください。

仁王門も素晴らしいです。

井上などというありふれた名前の地名ですが、これもヤマトタケルの伝説の残る井戸(玉清井(たまきよい))の上にあるからだともいわれています。

周りにはこのような伝説がたくさんあります。

西蓮寺からはネムの木やニッコウキスゲの花の間を通って、一面の緑の稲の広がる田を横切って向こう側のやまゆりの里へ歩いていきます。

自然に咲いた山百合を大事に育て、今では段々に増えて二万本くらい咲いているそうです。

このやまゆりの里の入り口では一応山を守っていくために一人300円の協賛金をお願いしています。

でも柵があるわけでもないのですが、皆さん気持ちよく協力していました。

山百合はちょうど満開でした。

山ではこんな感じです。去年のオカリナ公演の時よりも今年の方が百合がきれいな気がしました。

最後に入口に戻って今年も美味しいジャガイモ(こいも)をふかしたものをいただきました。

年々人が多くなってくるのはいいのですが、この里山の景色や風の音が変っていってしまわないかと少し気になりました。

恐らくこれ以上人が来るようになれば、私は行かなくなるかもしれません。人はそれぞれです。

私の興味は人の多さに反比例しているようです。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。

朝から銚子に出かけて先ほど戻りました。

少し早めに出て、まだ行ったことがなかった下総の神埼(こうざき)神社と香取神宮に寄ってきました。

少しあわただしかったのですが、両方ともなかなか素晴らしい神社でした。

こちらはそのうちまた紹介します。

さて、行方(なめかた)市井上にある「やまゆりの里」は個人の方の山で、ボランティアを始め地元の人たちの下草刈り、遊歩道の整備、田んぼの整備、案山子の制作やニッコウキスゲなどの植物の植え付け?手入れなどがされて年々きれいになっていきます。

また東京からもバスが何台もやってくるようになり数年前とはだいぶ変わりました。

車は西蓮寺(さいれんじ)という古刹の寺の駐車場を借りています。

この寺は「常陸高野」の別名を持つなかなか見事な美しい寺で、樹齢千年くらいのイチョウの木が2本あり、この紅葉の時にはカメラマンがたくさん来ます。

それ以外(お祭りは除く)はいつも静かなお寺です。お近くでしたら一度足を運んでみてください。

仁王門も素晴らしいです。

井上などというありふれた名前の地名ですが、これもヤマトタケルの伝説の残る井戸(玉清井(たまきよい))の上にあるからだともいわれています。

周りにはこのような伝説がたくさんあります。

西蓮寺からはネムの木やニッコウキスゲの花の間を通って、一面の緑の稲の広がる田を横切って向こう側のやまゆりの里へ歩いていきます。

自然に咲いた山百合を大事に育て、今では段々に増えて二万本くらい咲いているそうです。

このやまゆりの里の入り口では一応山を守っていくために一人300円の協賛金をお願いしています。

でも柵があるわけでもないのですが、皆さん気持ちよく協力していました。

山百合はちょうど満開でした。

山ではこんな感じです。去年のオカリナ公演の時よりも今年の方が百合がきれいな気がしました。

最後に入口に戻って今年も美味しいジャガイモ(こいも)をふかしたものをいただきました。

年々人が多くなってくるのはいいのですが、この里山の景色や風の音が変っていってしまわないかと少し気になりました。

恐らくこれ以上人が来るようになれば、私は行かなくなるかもしれません。人はそれぞれです。

私の興味は人の多さに反比例しているようです。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。三昧塚古墳からの風景

石岡市の方から霞ヶ浦に沿って行方市に入るとすぐに「三昧塚古墳(さんまいつかこふん)」がある。

この古墳は石岡市にある東日本第2の大きさの舟塚山古墳(全長96.5m)に比べれば全長85mと少し小さいけれど、5世紀後半の築造と考えられており、当時のものとしてはかなりの規模のものです。

霞ヶ浦沿岸の工事などの土紗に使用されるための掘削で古墳であることが判明したもので、盗堀もされておらず貴重な埋葬品が出土した。

これは水戸の歴史館などに保存されている。

さて、先週の金曜日に西蓮寺に出かけた時に空に浮かぶ雲がおもしろくて写真を撮った。

太平洋沿岸を台風が通り抜けた後で、空に夏と秋の混ざったような雲がぽかりぽかりと浮かんでいます。

手を伸ばせば届くような思いがしました。

坂の上の雲。

古墳の上に浮かぶ雲を撮ってみたくなり、いつもは通過するだけなのですが、車を止めました。

お~い、雲よ!

そこから常世の国はどんなふうに見れるんかい?

光り輝く霞ヶ浦の湖面と、向こうに見える筑波山は素晴らしいのかい?

すぐ左手に霞ヶ浦が広がります。

今日も銚子の方まで出かけて先ほど戻りました。

山崎豊子さんが亡くなられたのは残念ですね。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。

この古墳は石岡市にある東日本第2の大きさの舟塚山古墳(全長96.5m)に比べれば全長85mと少し小さいけれど、5世紀後半の築造と考えられており、当時のものとしてはかなりの規模のものです。

霞ヶ浦沿岸の工事などの土紗に使用されるための掘削で古墳であることが判明したもので、盗堀もされておらず貴重な埋葬品が出土した。

これは水戸の歴史館などに保存されている。

さて、先週の金曜日に西蓮寺に出かけた時に空に浮かぶ雲がおもしろくて写真を撮った。

太平洋沿岸を台風が通り抜けた後で、空に夏と秋の混ざったような雲がぽかりぽかりと浮かんでいます。

手を伸ばせば届くような思いがしました。

坂の上の雲。

古墳の上に浮かぶ雲を撮ってみたくなり、いつもは通過するだけなのですが、車を止めました。

お~い、雲よ!

そこから常世の国はどんなふうに見れるんかい?

光り輝く霞ヶ浦の湖面と、向こうに見える筑波山は素晴らしいのかい?

すぐ左手に霞ヶ浦が広がります。

今日も銚子の方まで出かけて先ほど戻りました。

山崎豊子さんが亡くなられたのは残念ですね。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。井上神社(行方市)

小高地区はとりあえず終わりで、少し石岡よりの西蓮寺近くにやってきました。

行方市の玉造地区井上にある「井上神社」に行ってきました。

井上などという比較的よく使われる地名や苗字なのであまり気に留めていなかったのですが、ここはヤマトタケルの井戸(玉清井)のすぐ上にあるという意味から付けられた名前で昔から使われてきた名前だと思われます。

霞ヶ浦の北岸を走る国道355号線の少し山側を走る旧道(183号線)を玉造から麻生の方に進み、西蓮寺への入口を少し進んだところに「井上」の信号がある。

ここから内陸側に曲がって少し坂を登って行くと道沿いに「井上神社」がある。

この井上神社は鬱蒼とした木々に覆われており、道路の反対側には広い駐車場も完備しています。

鳥居をくぐると前に狛犬と拝殿が見えますが、その手前に青いビニールをかけた場所がで~んと置かれています。

これは明らかに相撲の土俵ですね。

今でも奉納相撲が行われているのでしょうか。

少し調べてみました。

この神社では毎年、無病息災を祈願して奉納相撲が江戸時代頃から行われてきたようです。

今では毎年10月10日に相撲甚句などが披露され、地元の消防団や保育園児などによって相撲大会が行われているそうです。

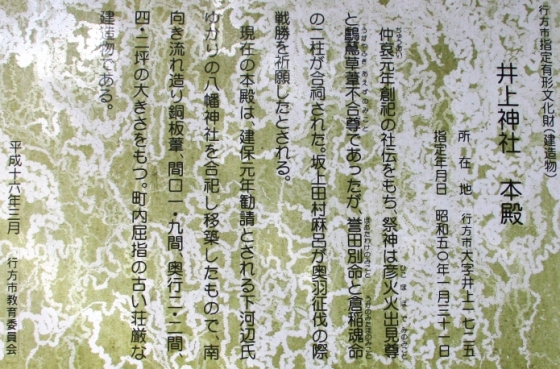

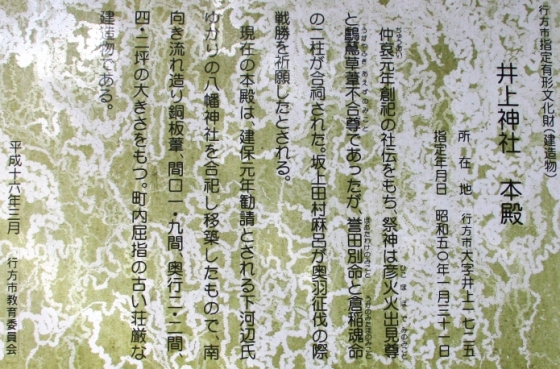

この神社の本殿が、市の文化財に指定されています。

説明板には「祭神は、彦火火出見尊(ひこほほでみのみこと)と鸕鶿草葺不合尊(うがやふきあえずのみこと)であったが、誉田別名命(ほむたわけのみこと)と倉稲魂命(うかのみたまのみこと)の2柱が合祀された。」

と書かれております。

彦火火出見尊は「山幸彦」のことで、鸕鶿草葺不合尊はこの山幸彦と海の神「豊玉姫」の子供です。

共に九州の日向の神様なのです。

銚子の方には有りましたが、この辺りの神社にはあまり祀られていない神様です。

誉田別名命は応神天皇のことで八幡神社の祭神です。倉稲魂命は穀物の(女)神で伊勢神宮でも内宮の食糧倉庫などの御稲御倉(みしねのみくら)の神様です。

これは後から下河辺氏の八幡神社を持ってきたというので、二つの神社が一緒になったもののようです。

下河辺氏は佐竹氏のこの地方を制圧した時に麻生城に派遣されました。

元々は藤原秀郷の流れをくむ人物かもしれません。

この下河辺氏がやって来て八幡神社をここに合祀したのでしょう。

これにより元からの神社(日向神)は影が薄くなったのかもしれません。

八幡神社も古く、建保(けんぽう)元年(1213年)は鎌倉時代です。

恐らく合祀されたのは1600年より少し前の頃でしょうか。

この元々ある井上神社は「社伝では坂上田村麿呂が奥羽征伐の際戦勝を祈願したとされます。」と書かれていますが、これはこの辺りの多くの神社が同じ時期に田村麻呂に合わせて作られており、話も何処まで真実かはわかりません。

しかし、神社の名前は平凡そうですが奥の深い神社だと思います。

本殿の棟札には、「享禄2年(1529年)8月、地頭下河辺治親他郷士・・・」とあるといいますので、この本殿も侮れません。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。

行方市の玉造地区井上にある「井上神社」に行ってきました。

井上などという比較的よく使われる地名や苗字なのであまり気に留めていなかったのですが、ここはヤマトタケルの井戸(玉清井)のすぐ上にあるという意味から付けられた名前で昔から使われてきた名前だと思われます。

霞ヶ浦の北岸を走る国道355号線の少し山側を走る旧道(183号線)を玉造から麻生の方に進み、西蓮寺への入口を少し進んだところに「井上」の信号がある。

ここから内陸側に曲がって少し坂を登って行くと道沿いに「井上神社」がある。

この井上神社は鬱蒼とした木々に覆われており、道路の反対側には広い駐車場も完備しています。

鳥居をくぐると前に狛犬と拝殿が見えますが、その手前に青いビニールをかけた場所がで~んと置かれています。

これは明らかに相撲の土俵ですね。

今でも奉納相撲が行われているのでしょうか。

少し調べてみました。

この神社では毎年、無病息災を祈願して奉納相撲が江戸時代頃から行われてきたようです。

今では毎年10月10日に相撲甚句などが披露され、地元の消防団や保育園児などによって相撲大会が行われているそうです。

この神社の本殿が、市の文化財に指定されています。

説明板には「祭神は、彦火火出見尊(ひこほほでみのみこと)と鸕鶿草葺不合尊(うがやふきあえずのみこと)であったが、誉田別名命(ほむたわけのみこと)と倉稲魂命(うかのみたまのみこと)の2柱が合祀された。」

と書かれております。

彦火火出見尊は「山幸彦」のことで、鸕鶿草葺不合尊はこの山幸彦と海の神「豊玉姫」の子供です。

共に九州の日向の神様なのです。

銚子の方には有りましたが、この辺りの神社にはあまり祀られていない神様です。

誉田別名命は応神天皇のことで八幡神社の祭神です。倉稲魂命は穀物の(女)神で伊勢神宮でも内宮の食糧倉庫などの御稲御倉(みしねのみくら)の神様です。

これは後から下河辺氏の八幡神社を持ってきたというので、二つの神社が一緒になったもののようです。

下河辺氏は佐竹氏のこの地方を制圧した時に麻生城に派遣されました。

元々は藤原秀郷の流れをくむ人物かもしれません。

この下河辺氏がやって来て八幡神社をここに合祀したのでしょう。

これにより元からの神社(日向神)は影が薄くなったのかもしれません。

八幡神社も古く、建保(けんぽう)元年(1213年)は鎌倉時代です。

恐らく合祀されたのは1600年より少し前の頃でしょうか。

この元々ある井上神社は「社伝では坂上田村麿呂が奥羽征伐の際戦勝を祈願したとされます。」と書かれていますが、これはこの辺りの多くの神社が同じ時期に田村麻呂に合わせて作られており、話も何処まで真実かはわかりません。

しかし、神社の名前は平凡そうですが奥の深い神社だと思います。

本殿の棟札には、「享禄2年(1529年)8月、地頭下河辺治親他郷士・・・」とあるといいますので、この本殿も侮れません。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。境稲荷神社(行方)

行方市の玉造から小高の間にある旧道沿いの神社を訪ねた。

一昨日は井上神社を取り上げたのでその近くを散策してみました。

街道沿いの手賀地区手前にある「境稲荷神社」を紹介します。

特に注目される歴史も書かれたものがありません。何時頃からあるのでしょうか。

まあ、興味のない方が多いでしょうが、こんなところも覗いてみると何か見つかるかもしれません。

355号線に平行に走る旧街道の通り沿いに緑の多い小山があります。

その麓に「境稲荷神社」と書かれた石柱と上の方に赤い鳥居がみえます。

この石柱の神社の名前を書いたのは「官幣鹿島神宮宮司富岡・・・」と書かれています。

この辺りも鹿島神宮との関係が強いのでしょうか。

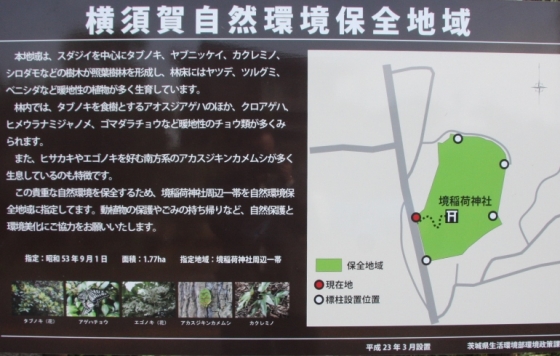

この森(横須賀地域)は茨城県の「自然環境保全地域」に指定されているようです。

神社の建物は下から見えている鳥居よりはだいぶ上にあるのです。

途中から下を眺めると遠く霞ヶ浦が見渡せます。

神社の建物は比較的簡素な木造の建物です。

稲荷神社と言うのですが、狐は置かれていません。

神社の建物や奉納の絵には蛇が彫られていたり、描かれています。

白ヘビ信仰でしょうか?

正一位稲荷神社となっていますのでここも伏見稲荷から勧請を受けたのでしょう。

この玉造町横須賀には、幕府の勤王の志士も宿泊した私塾『霞浦軒』があったといいます。

『安政の大獄』の犠牲者頼三樹三郎(頼山陽の三男)は、柴田勝家の末裔の営む塾庵『霞浦軒』を宿に若者たちと語り、吉田松陰もまた水戸への旅すがらこの地を訪れ、日記に芹沢村の郷稗蔵を書き記したとあります。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。

一昨日は井上神社を取り上げたのでその近くを散策してみました。

街道沿いの手賀地区手前にある「境稲荷神社」を紹介します。

特に注目される歴史も書かれたものがありません。何時頃からあるのでしょうか。

まあ、興味のない方が多いでしょうが、こんなところも覗いてみると何か見つかるかもしれません。

355号線に平行に走る旧街道の通り沿いに緑の多い小山があります。

その麓に「境稲荷神社」と書かれた石柱と上の方に赤い鳥居がみえます。

この石柱の神社の名前を書いたのは「官幣鹿島神宮宮司富岡・・・」と書かれています。

この辺りも鹿島神宮との関係が強いのでしょうか。

この森(横須賀地域)は茨城県の「自然環境保全地域」に指定されているようです。

神社の建物は下から見えている鳥居よりはだいぶ上にあるのです。

途中から下を眺めると遠く霞ヶ浦が見渡せます。

神社の建物は比較的簡素な木造の建物です。

稲荷神社と言うのですが、狐は置かれていません。

神社の建物や奉納の絵には蛇が彫られていたり、描かれています。

白ヘビ信仰でしょうか?

正一位稲荷神社となっていますのでここも伏見稲荷から勧請を受けたのでしょう。

この玉造町横須賀には、幕府の勤王の志士も宿泊した私塾『霞浦軒』があったといいます。

『安政の大獄』の犠牲者頼三樹三郎(頼山陽の三男)は、柴田勝家の末裔の営む塾庵『霞浦軒』を宿に若者たちと語り、吉田松陰もまた水戸への旅すがらこの地を訪れ、日記に芹沢村の郷稗蔵を書き記したとあります。

← よろしければクリックお願いします。

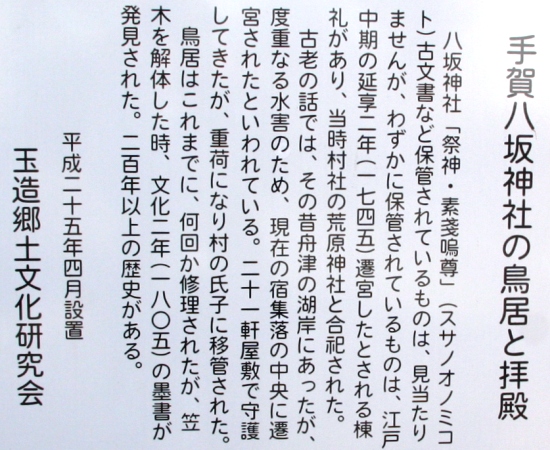

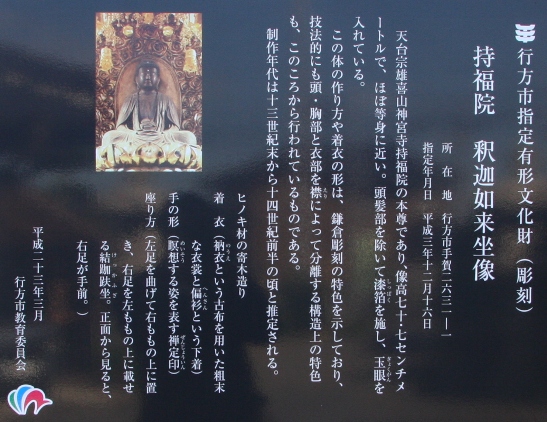

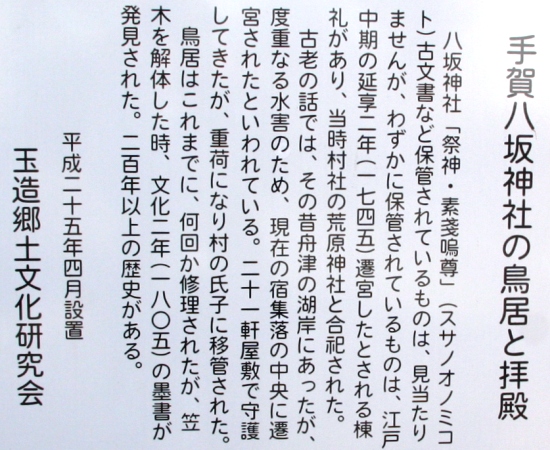

← よろしければクリックお願いします。持福院と手賀八坂神社(行方市)

玉造の少し南側は今まで全く知らないところで、霞ヶ浦湖畔から富士山が見えたり、筑波山もよく見える場所くらいしかイメージはなかった。

しかし、この辺りには古代のヤマトタケル伝説が多く残り、また常陸国府(石岡)と鹿島を結ぶ古代の官道もあったようで、近くに「曾尼(そね)の駅家(うまや)」が置かれていた。

今はその駅家の場所らしきところは国道50号線に近い所とされているが、このもう少し南岸よりをどうして通らなかったのだろう。

今では潮来、鹿島、香取などに行くには国道355号線を通る。

この道は比較的新しく、少し山側に旧道がある。今回玉造からすぐに旧道に入って見た。

そしてまず目にしたのが昨日紹介した「境稲荷神社」だ。

その「境稲荷神社」を少し行くと「手賀」に入る。

常陸国風土記には行方郡の記述に

「郡より西北に向ふと提賀(てが)の里がある。昔、この地に住んでゐた手鹿(てが)といふ名の佐伯を偲んで名付けられた。

里の北に香島の神を分祀した社がある。周囲の山や野は、土が肥え、栗、竹、茅などが多く繁ってゐる。提賀の里より北に、曾尼(そね)の村がある。

やはり昔この地に住んでゐたそねびこといふ佐伯の名から名付けられた。

今は駅家(うまや)が置かれ、曾尼の駅と呼ばれる」(口訳・常陸国風土記より)

このように書かれている。

手賀も提賀から来ており、その前は「手鹿」という佐伯(原住民)がいたとされる。

今日は手賀にある寺と神社の2か所を紹介します。

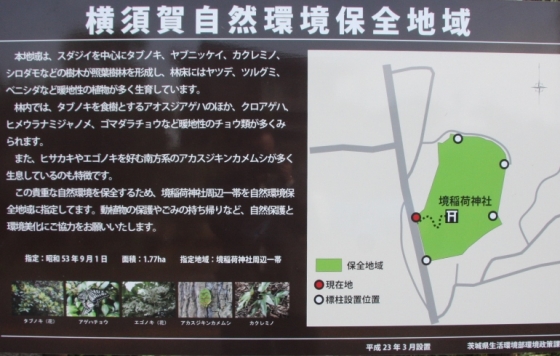

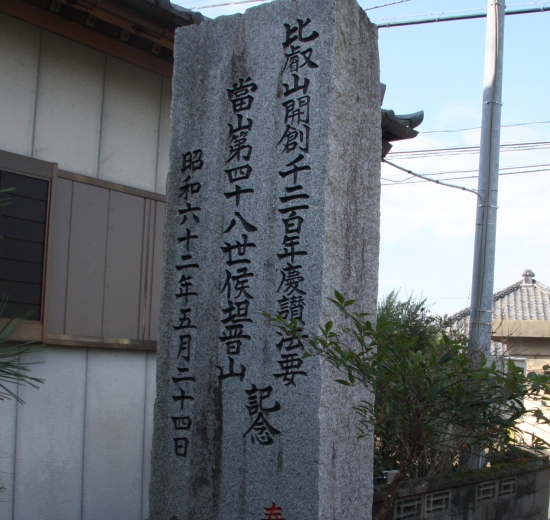

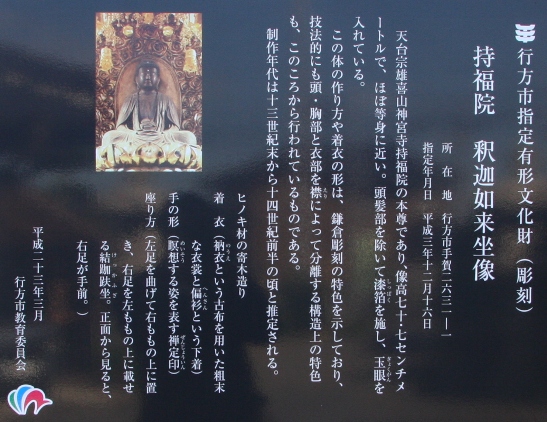

まず「天台宗 持福院」(天台宗雄喜山神宮寺持福院)で、手賀小学校のすぐ手前にある。

住職も48代目と言うことで、かなり古い寺である。

しかし、境内や墓地もそれ程広くはなく、寺の建物などの重厚感はあまり感じられない。

寺の本尊は釈迦如来座像で、鎌倉時代の製作と見られている。

この本尊はほぼ等身大の大きさで、寺の中の正面に置かれていたが、中まで入っての確認はしなかった。

しかし、もう少し知られてもいい仏像なのかもしれない。(詳細はこちら)

さてこの持福院からさらに100mほど進むと、道沿いに「八坂神社」がある。

八坂神社といえばこの先の天王先崎に八坂神社があり、元々は天王崎と言う名前の由来にもなった牛頭天王を祀る神社であった。

こちらの手賀八坂神社で、7月下旬の土日に手賀祇園祭が行われる。両宿、浜町、竹の塙、横須賀(横新)の4地区の山車が奉納曳行される。この山車で演じられる囃子が石岡・柿岡・片野などの石岡市の民俗芸能の流れを汲んだものだそうだ。

この八坂神社は「荒原神社」が合祀されています。

この荒原神社というのはもう少し山側に入ったところにもありますが、常陸国風土記に「里の北に香島の神を分祀した社」と記されたのはこの荒原神社と言う説もあるようです。

しかし私は前に「側鷹神社」(こちら)のところで書いたと思います。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。

しかし、この辺りには古代のヤマトタケル伝説が多く残り、また常陸国府(石岡)と鹿島を結ぶ古代の官道もあったようで、近くに「曾尼(そね)の駅家(うまや)」が置かれていた。

今はその駅家の場所らしきところは国道50号線に近い所とされているが、このもう少し南岸よりをどうして通らなかったのだろう。

今では潮来、鹿島、香取などに行くには国道355号線を通る。

この道は比較的新しく、少し山側に旧道がある。今回玉造からすぐに旧道に入って見た。

そしてまず目にしたのが昨日紹介した「境稲荷神社」だ。

その「境稲荷神社」を少し行くと「手賀」に入る。

常陸国風土記には行方郡の記述に

「郡より西北に向ふと提賀(てが)の里がある。昔、この地に住んでゐた手鹿(てが)といふ名の佐伯を偲んで名付けられた。

里の北に香島の神を分祀した社がある。周囲の山や野は、土が肥え、栗、竹、茅などが多く繁ってゐる。提賀の里より北に、曾尼(そね)の村がある。

やはり昔この地に住んでゐたそねびこといふ佐伯の名から名付けられた。

今は駅家(うまや)が置かれ、曾尼の駅と呼ばれる」(口訳・常陸国風土記より)

このように書かれている。

手賀も提賀から来ており、その前は「手鹿」という佐伯(原住民)がいたとされる。

今日は手賀にある寺と神社の2か所を紹介します。

まず「天台宗 持福院」(天台宗雄喜山神宮寺持福院)で、手賀小学校のすぐ手前にある。

住職も48代目と言うことで、かなり古い寺である。

しかし、境内や墓地もそれ程広くはなく、寺の建物などの重厚感はあまり感じられない。

寺の本尊は釈迦如来座像で、鎌倉時代の製作と見られている。

この本尊はほぼ等身大の大きさで、寺の中の正面に置かれていたが、中まで入っての確認はしなかった。

しかし、もう少し知られてもいい仏像なのかもしれない。(詳細はこちら)

さてこの持福院からさらに100mほど進むと、道沿いに「八坂神社」がある。

八坂神社といえばこの先の天王先崎に八坂神社があり、元々は天王崎と言う名前の由来にもなった牛頭天王を祀る神社であった。

こちらの手賀八坂神社で、7月下旬の土日に手賀祇園祭が行われる。両宿、浜町、竹の塙、横須賀(横新)の4地区の山車が奉納曳行される。この山車で演じられる囃子が石岡・柿岡・片野などの石岡市の民俗芸能の流れを汲んだものだそうだ。

この八坂神社は「荒原神社」が合祀されています。

この荒原神社というのはもう少し山側に入ったところにもありますが、常陸国風土記に「里の北に香島の神を分祀した社」と記されたのはこの荒原神社と言う説もあるようです。

しかし私は前に「側鷹神社」(こちら)のところで書いたと思います。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。萬福寺(行方市)-重盛所縁の寺

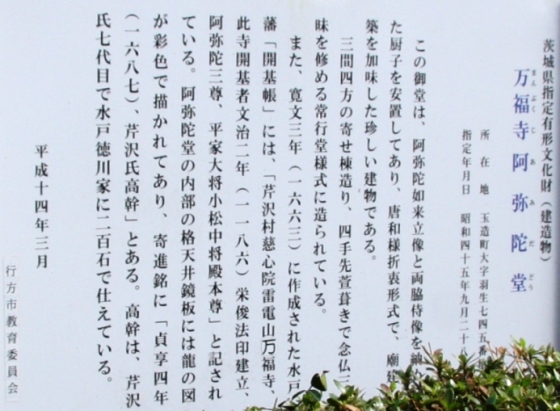

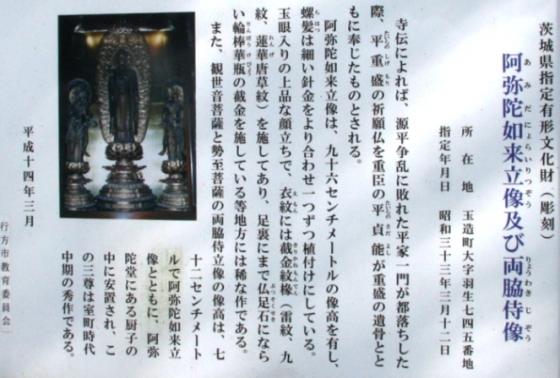

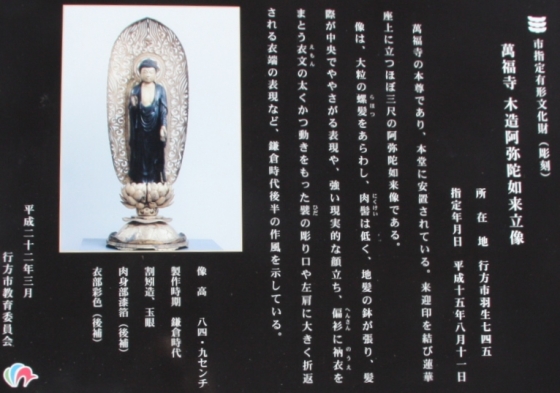

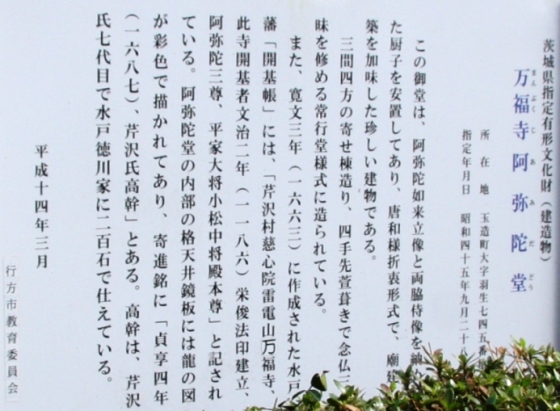

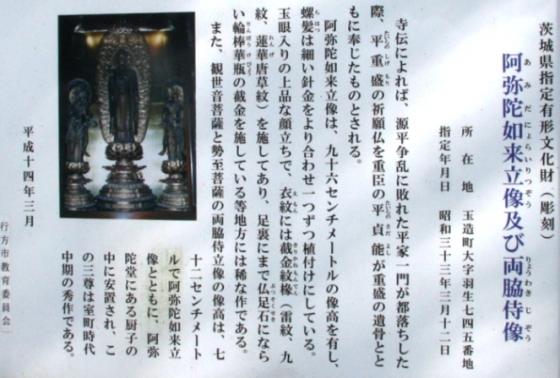

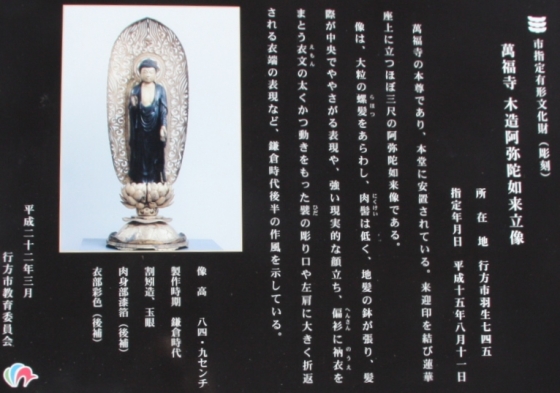

国道355号線の玉造の街に近い所に行方市が設置した文化財の場所の矢印看板がある。

県指定の文化財が「阿弥陀堂・仁王門・阿弥陀如来立像及び両脇侍像」、市の指定が「木造阿弥陀如来立像・金剛力士像」とかなり多い。

案内板があれば一度は目を通しておきたいと思い寄り道することにした。

見てみないとわからないものである。こんなところにこんな歴史を感じさせてくれる建物があったとは。

不意をつかれた感じであった。 ここは平重盛とかなり深くかかわっていることが判明した。

城里町の小松寺(こちら1、こちら2、こちら3)と関係しているのかもしれない。

県指定有形文化財「仁王門」

天正6年(1578)に利根村小野逢善寺(ほうぜんじ)に建立したものを1724年にここに移築したもの。

この逢善寺も826年創建の古刹で、茨城百景にも指定されているそうなので今度行ってみたい。

金剛力士(仁王)像(市指定有形文化財)

江戸時代中期、享保8年(1723)の造作とのこと。総高は阿形・吽形ともに2.7m。

仁王門をくぐり石段を登ると立派な萱ぶきの「阿弥陀堂」が建っている。

この阿弥陀堂に平重盛(小松殿)の本尊が納められているという。

なぜこのような場所に重盛の本尊が納められているのかとても不思議なのだが、このあたりは小松寺で書いたので簡単に触れておきたい。

平家の仲間がみな西国に逃げ、その後壇ノ浦の合戦で源氏に敗れるが、平貞能(さだよし)は西国へは行かず、高野山に登り、重盛の墓を掘り起こし、遺骨だけを取り出し、周りの土は鴨川に流したという。

そして東国に逃げて来て遺骨を小松寺に埋めたとされる。

しかし、この萬福寺の伝によれ重盛本尊の阿弥陀如来像と遺骨を納めたとされているという。

この阿弥陀堂の裏に寺の本堂があります。

本堂にも鎌倉時代後半の作風の木造阿弥陀如来像が安置されています。

行方市の玉造地区ももう少し散策しなければいけないようです。

この寺は思わぬ発見でした。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。

県指定の文化財が「阿弥陀堂・仁王門・阿弥陀如来立像及び両脇侍像」、市の指定が「木造阿弥陀如来立像・金剛力士像」とかなり多い。

案内板があれば一度は目を通しておきたいと思い寄り道することにした。

見てみないとわからないものである。こんなところにこんな歴史を感じさせてくれる建物があったとは。

不意をつかれた感じであった。 ここは平重盛とかなり深くかかわっていることが判明した。

城里町の小松寺(こちら1、こちら2、こちら3)と関係しているのかもしれない。

県指定有形文化財「仁王門」

天正6年(1578)に利根村小野逢善寺(ほうぜんじ)に建立したものを1724年にここに移築したもの。

この逢善寺も826年創建の古刹で、茨城百景にも指定されているそうなので今度行ってみたい。

金剛力士(仁王)像(市指定有形文化財)

江戸時代中期、享保8年(1723)の造作とのこと。総高は阿形・吽形ともに2.7m。

仁王門をくぐり石段を登ると立派な萱ぶきの「阿弥陀堂」が建っている。

この阿弥陀堂に平重盛(小松殿)の本尊が納められているという。

なぜこのような場所に重盛の本尊が納められているのかとても不思議なのだが、このあたりは小松寺で書いたので簡単に触れておきたい。

平家の仲間がみな西国に逃げ、その後壇ノ浦の合戦で源氏に敗れるが、平貞能(さだよし)は西国へは行かず、高野山に登り、重盛の墓を掘り起こし、遺骨だけを取り出し、周りの土は鴨川に流したという。

そして東国に逃げて来て遺骨を小松寺に埋めたとされる。

しかし、この萬福寺の伝によれ重盛本尊の阿弥陀如来像と遺骨を納めたとされているという。

この阿弥陀堂の裏に寺の本堂があります。

本堂にも鎌倉時代後半の作風の木造阿弥陀如来像が安置されています。

行方市の玉造地区ももう少し散策しなければいけないようです。

この寺は思わぬ発見でした。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。行方のなまず

行方(なめがた)市の霞ヶ浦大橋入口に13年前の2000年に「道の駅たまつくり」がオープンした。

その後、出島(かすみがうら市)とつなぐ霞ヶ浦大橋が無料(2008年11月)になり、土浦との連絡道路も整備され、この道の駅周辺の開発が進み大型の商業施設も増えて来た。

鹿島鉄道は廃止になったが、茨城空港もオープンして行方もこの地域だけが元気になっているように思う。

さて橋の無料化の1年後の2009年に、地域のご当地グルメとして特産のなまずを使った行方(なまず)バーガー(なめパックン)がこの道の駅にある物産展「こいこい」で販売された。

話題性はかなりのものであったが爆発的な売れ行きとはいえないようだ。

最近は話題にあまり登らない。

西蓮寺の入口近くに「大形屋」さんという食堂があった。ここでは「うなぎ」、「鯉」などとおなじように「なまず」料理が食べられ、刺身、天ぷら、唐揚げなどで食べさせてくれる珍しいお店であった。

しかし、息子さんの代になってお店も閉店してしまったようだ。

355線バイパス沿いには今でもお店の大きな看板が残されている。

その看板の近くにもう一つ「なまず屋」という看板があるので毎回通るたびに気になっていた。

まあ、先日どんな所か見ておきたいと案内に従って霞ヶ浦湖岸につながる横道に車で入って行った。

この辺りは鯉などの養殖が盛んで、たくさんの生け簀が並んでおり、少し進んだところに「なまず屋」という看板がかかった家があった。

食堂になっているのかとも思ったがお店のかまえではない。

なまずを養殖して全国各地に卸しているのだそうです。

裏手に大きな生け簀があり、水が勢い良く注がれていた。この中になまずが養殖されているのか?

更に少し進むと霞ヶ浦湖畔に出た。

湖に突きだした桟橋では朝から釣り人が釣り糸を垂れていた。

驚いたことに沖の方にたくさんの囲いのある沖生け簀が連なっていた。

こんな沖合に並んでいるのも珍しい。

出島の先端や牛渡地区などでも沖合に生け簀が置かれているが、岸からこんな遠く離れていることはない。

ここの船溜りでは数舟のエンジン付きの小舟が駐留されていたが、しばらくして1舟が沖合目指して走って行った。

気になって調べて見た。

行方のナマズは、アメリカナマズの稚魚を霞ヶ浦で捕獲して、この沖合の生け簀(網生け簀)に4~5年たっぷり餌をあげて、これを今度は陸生け簀に移し、きれいな水(地下水)でしばらく臭みな無くなるまで置いておいてようやく出荷されるのだそうです。

前に大形屋さんで刺身もあったのだけれど気になって唐揚げをいただい思い出があります。

このように養殖された者ならきっと刺身でも大丈夫でしょう。

カツオと同じように少し生は良くないという先入観はまだありますが・・・。

なめパックン(480円ナマズバーガー)などを一度食べてみたくなりました。

それにしてもこの地は「手賀」という地名です。

常陸国風土記に

「郡より西北に向ふと提賀の里がある。昔、この地に住んでゐた手鹿といふ名の佐伯を偲んで名付けられた。里の北に香島の神を分祀した社がある。周囲の山や野は、土が肥え、栗、竹、茅などが多く繁ってゐる。

提賀の里より北に、曾尼の村がある。やはり昔この地に住んでゐたそねびこといふ佐伯の名から名付けられた。今は駅家が置かれ、曾尼の駅と呼ばれる。」

と書かれている。奈良時代の前から人が住んでいた場所で、常陸国府(石岡)から鹿島へ通じる道がひかれており、この近くに駅家(うまや)が置かれて馬が常駐していた場所があったのだ。

もちろんこの湖よりはだいぶ山側に入った通りにあったようだが。

この場所も冬の天気が良いと霞ヶ浦の先に富士山が見える。夕日に輝く富士のシルエットがなんとも美しいのだ。

(昔の記事参照:こちら)

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。

その後、出島(かすみがうら市)とつなぐ霞ヶ浦大橋が無料(2008年11月)になり、土浦との連絡道路も整備され、この道の駅周辺の開発が進み大型の商業施設も増えて来た。

鹿島鉄道は廃止になったが、茨城空港もオープンして行方もこの地域だけが元気になっているように思う。

さて橋の無料化の1年後の2009年に、地域のご当地グルメとして特産のなまずを使った行方(なまず)バーガー(なめパックン)がこの道の駅にある物産展「こいこい」で販売された。

話題性はかなりのものであったが爆発的な売れ行きとはいえないようだ。

最近は話題にあまり登らない。

西蓮寺の入口近くに「大形屋」さんという食堂があった。ここでは「うなぎ」、「鯉」などとおなじように「なまず」料理が食べられ、刺身、天ぷら、唐揚げなどで食べさせてくれる珍しいお店であった。

しかし、息子さんの代になってお店も閉店してしまったようだ。

355線バイパス沿いには今でもお店の大きな看板が残されている。

その看板の近くにもう一つ「なまず屋」という看板があるので毎回通るたびに気になっていた。

まあ、先日どんな所か見ておきたいと案内に従って霞ヶ浦湖岸につながる横道に車で入って行った。

この辺りは鯉などの養殖が盛んで、たくさんの生け簀が並んでおり、少し進んだところに「なまず屋」という看板がかかった家があった。

食堂になっているのかとも思ったがお店のかまえではない。

なまずを養殖して全国各地に卸しているのだそうです。

裏手に大きな生け簀があり、水が勢い良く注がれていた。この中になまずが養殖されているのか?

更に少し進むと霞ヶ浦湖畔に出た。

湖に突きだした桟橋では朝から釣り人が釣り糸を垂れていた。

驚いたことに沖の方にたくさんの囲いのある沖生け簀が連なっていた。

こんな沖合に並んでいるのも珍しい。

出島の先端や牛渡地区などでも沖合に生け簀が置かれているが、岸からこんな遠く離れていることはない。

ここの船溜りでは数舟のエンジン付きの小舟が駐留されていたが、しばらくして1舟が沖合目指して走って行った。

気になって調べて見た。

行方のナマズは、アメリカナマズの稚魚を霞ヶ浦で捕獲して、この沖合の生け簀(網生け簀)に4~5年たっぷり餌をあげて、これを今度は陸生け簀に移し、きれいな水(地下水)でしばらく臭みな無くなるまで置いておいてようやく出荷されるのだそうです。

前に大形屋さんで刺身もあったのだけれど気になって唐揚げをいただい思い出があります。

このように養殖された者ならきっと刺身でも大丈夫でしょう。

カツオと同じように少し生は良くないという先入観はまだありますが・・・。

なめパックン(480円ナマズバーガー)などを一度食べてみたくなりました。

それにしてもこの地は「手賀」という地名です。

常陸国風土記に

「郡より西北に向ふと提賀の里がある。昔、この地に住んでゐた手鹿といふ名の佐伯を偲んで名付けられた。里の北に香島の神を分祀した社がある。周囲の山や野は、土が肥え、栗、竹、茅などが多く繁ってゐる。

提賀の里より北に、曾尼の村がある。やはり昔この地に住んでゐたそねびこといふ佐伯の名から名付けられた。今は駅家が置かれ、曾尼の駅と呼ばれる。」

と書かれている。奈良時代の前から人が住んでいた場所で、常陸国府(石岡)から鹿島へ通じる道がひかれており、この近くに駅家(うまや)が置かれて馬が常駐していた場所があったのだ。

もちろんこの湖よりはだいぶ山側に入った通りにあったようだが。

この場所も冬の天気が良いと霞ヶ浦の先に富士山が見える。夕日に輝く富士のシルエットがなんとも美しいのだ。

(昔の記事参照:こちら)

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。不思議なトンネル

国道355線を石岡から行方に向かって走っていると、途中霞ヶ浦大橋の手前で左に旧道との分かれ道がある。

この分かれ道(玉造町浜の信号)の下を小さなトンネルが置かれている。

夜通ると明かりがトンネルに灯り不思議な気がする。

何でここにトンネルが出来たのだろうか?

確かにこの355号線の湖岸寄りを走るバイパスを通した時に旧道を横断していた生活道路が分断され、これをトンネルで補っているものだと思うが、いったい誰が通るのだろうと不思議に思っていた。

以前troyさんのブログでこの先の大橋手前にある「霞ヶ浦ふれあいランド」を通る湖岸のサイクリングロードにも同じようなトンネルが紹介されていた。

私はこのサイクリングロードではなくこちらのトンネルだと勘違いしたが、改めて調べてみたくなって手前に車を置いて歩いてみた。

人と自転車や農機具車などは通れそうだ。

このトンネルに夜になると蛍光灯が点き、国道側からも一瞬不思議な空間に見えるのだ。

内部には色あざややかな動物やキャラクタの絵が描かれていて、子供たちにも楽しい空間でもあるようだ。。

トンネルは2か所連なるようにあり、一つは国道355線下、もう一つは旧道の下だ。

でもこのトンネルの20mくらい先の信号の所には横断歩道があるのです。

このような絵が描かれているのだから子供たちが通る道なのだろう。

では何処につながっているのだろう。

左が355線(バイパス)下のトンネルで浜の街につながり、そのまま行けば大橋の方に行けそうだ。

右は玉造の街を通り西蓮寺などの方の山裾を走る旧道下を通るトンネルである。

この道は何処に続くのだろう?

この道を通って山の方に登って行く道を進むと山の上の方に「玉造西小学校」が建っていた。

生徒数が6学年で41名しかいない小さな学校だ。

3・4年生が一緒で1クラス、5・6年生も一緒で1クラスで、6学年で4クラスしかないようだ。

西小学校というように昔からあった学校ではなく昭和47年に学区編制替えが行われたときに創設されたという。

しかしながらこの学校も来年3月で閉校が決まっているようだ。

段々さびしくなります。

このようなトンネルも思い出の一つに残ってくれるといいですね。

小学校の前の塚に大きな碑が立ってきます。

「猿田彦大明神奉養之碑」と書かれています。

猿田彦はわかりますが、奉養とはどういうことでしょうか?

近くにある大宮神社の祭礼(こちら)と関係しているのかもしれません。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。

この分かれ道(玉造町浜の信号)の下を小さなトンネルが置かれている。

夜通ると明かりがトンネルに灯り不思議な気がする。

何でここにトンネルが出来たのだろうか?

確かにこの355号線の湖岸寄りを走るバイパスを通した時に旧道を横断していた生活道路が分断され、これをトンネルで補っているものだと思うが、いったい誰が通るのだろうと不思議に思っていた。

以前troyさんのブログでこの先の大橋手前にある「霞ヶ浦ふれあいランド」を通る湖岸のサイクリングロードにも同じようなトンネルが紹介されていた。

私はこのサイクリングロードではなくこちらのトンネルだと勘違いしたが、改めて調べてみたくなって手前に車を置いて歩いてみた。

人と自転車や農機具車などは通れそうだ。

このトンネルに夜になると蛍光灯が点き、国道側からも一瞬不思議な空間に見えるのだ。

内部には色あざややかな動物やキャラクタの絵が描かれていて、子供たちにも楽しい空間でもあるようだ。。

トンネルは2か所連なるようにあり、一つは国道355線下、もう一つは旧道の下だ。

でもこのトンネルの20mくらい先の信号の所には横断歩道があるのです。

このような絵が描かれているのだから子供たちが通る道なのだろう。

では何処につながっているのだろう。

左が355線(バイパス)下のトンネルで浜の街につながり、そのまま行けば大橋の方に行けそうだ。

右は玉造の街を通り西蓮寺などの方の山裾を走る旧道下を通るトンネルである。

この道は何処に続くのだろう?

この道を通って山の方に登って行く道を進むと山の上の方に「玉造西小学校」が建っていた。

生徒数が6学年で41名しかいない小さな学校だ。

3・4年生が一緒で1クラス、5・6年生も一緒で1クラスで、6学年で4クラスしかないようだ。

西小学校というように昔からあった学校ではなく昭和47年に学区編制替えが行われたときに創設されたという。

しかしながらこの学校も来年3月で閉校が決まっているようだ。

段々さびしくなります。

このようなトンネルも思い出の一つに残ってくれるといいですね。

小学校の前の塚に大きな碑が立ってきます。

「猿田彦大明神奉養之碑」と書かれています。

猿田彦はわかりますが、奉養とはどういうことでしょうか?

近くにある大宮神社の祭礼(こちら)と関係しているのかもしれません。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。