カラスは嫌われ者?

朝晩はようやく秋らしくなり、朝起きると山鳩が毎日のように遠くで鳴いている。鳴き声がこもったような鳴き方だがよく聞こえる。「ポーポッボッボー」などと聞こえる。鳥の鳴き方は人によっても違って聞こえるし、国によっても違うようです。今日車で信号待ちしていたら、隣りの反対車線にカラスが道路に落ちているエサをついばんでいた。こちらを見て首を傾げたような仕草をしておどけたようにも見えた。真っ黒で愛嬌などは感じないのだが、人間に嫌われてばかりではかわいそうだ。

このカラスは「カアカア」などと何時も表現されるが、英語でも「CAW」というので世界共通なのであろうか? ところでロシアのモスクワの赤の広場に近い公園で白いカラスを見かけたことがある。

白いといっても真っ白ではなく、写真のように腹と背中の一部が白っぽい灰色です。普通に沢山いた。

「カラスは黒い」とは、世界中共通であると思っていたが、そうでもないようだ。童謡などでは「からすの羽根は何故黒い?」とか「白い羽根を拾って体につけて、他の鳥の仲間になろうとしてバレタ話し」などいくつもでてくる。どれも良いイメージは持たれていないらしい。日本書紀や古事記には八咫烏(やたがらす)という三本足のカラスが登場する。神武天皇の東征で、大和に上陸したとき、熊野・吉野などの道案内をしたという。元々は中国の故事に出てくるというが、太陽神に関係するようだ。神武天皇は太陽の上る方向へ進のだが、ここでは地元の豪族に敗れ、南周りで進んだ。何か関係があるのだろうか?

またこのカラスは縁起物としてサッカーの日本代表チームのユニフォームのマークとしても使われている。この八咫烏が特別というわけではなく、昔はカラスは嫌われ者ではなかったのではないだろうか。

枕草子にも家路に帰るカラスが出てきたと思う。またカラスの鳴き声は童謡「七つの子」に登場するので家路に帰るイメージがあるのかもしれない。

しかし、カラスはとても頭の良い鳥で、かなりの知能を持っている。それなのにどこの国でも嫌われ者のようだ。

アメリカ映画「白いカラス」はユダヤ人と偽って暮らしてきた黒人の元大学教授のこころの闇を題材に黒人問題を扱っている。しかし、映画の英語でのタイトルは「The Human Stain」(人間のシミ?汚れ?)というもので、カラスなどという言葉は出てこない。日本語に直した時のものだ。

これも日本人の感性なのかもしれない。

このカラスは「カアカア」などと何時も表現されるが、英語でも「CAW」というので世界共通なのであろうか? ところでロシアのモスクワの赤の広場に近い公園で白いカラスを見かけたことがある。

白いといっても真っ白ではなく、写真のように腹と背中の一部が白っぽい灰色です。普通に沢山いた。

「カラスは黒い」とは、世界中共通であると思っていたが、そうでもないようだ。童謡などでは「からすの羽根は何故黒い?」とか「白い羽根を拾って体につけて、他の鳥の仲間になろうとしてバレタ話し」などいくつもでてくる。どれも良いイメージは持たれていないらしい。日本書紀や古事記には八咫烏(やたがらす)という三本足のカラスが登場する。神武天皇の東征で、大和に上陸したとき、熊野・吉野などの道案内をしたという。元々は中国の故事に出てくるというが、太陽神に関係するようだ。神武天皇は太陽の上る方向へ進のだが、ここでは地元の豪族に敗れ、南周りで進んだ。何か関係があるのだろうか?

またこのカラスは縁起物としてサッカーの日本代表チームのユニフォームのマークとしても使われている。この八咫烏が特別というわけではなく、昔はカラスは嫌われ者ではなかったのではないだろうか。

枕草子にも家路に帰るカラスが出てきたと思う。またカラスの鳴き声は童謡「七つの子」に登場するので家路に帰るイメージがあるのかもしれない。

しかし、カラスはとても頭の良い鳥で、かなりの知能を持っている。それなのにどこの国でも嫌われ者のようだ。

アメリカ映画「白いカラス」はユダヤ人と偽って暮らしてきた黒人の元大学教授のこころの闇を題材に黒人問題を扱っている。しかし、映画の英語でのタイトルは「The Human Stain」(人間のシミ?汚れ?)というもので、カラスなどという言葉は出てこない。日本語に直した時のものだ。

これも日本人の感性なのかもしれない。

あゝ石岡駅(1)

このブログもはじめてからようやく3ヶ月が経過した。

毎日続けて書くこともかなり大変なものだ。

もともとビジネス文書以外には書くこともあまりなかった。

こうして始めたからにはもう少し続けていきたいな~・・・・??

今日からは「石岡駅」について知られているようで知られていないことなどを少し書いてみたい。

「汽笛一声新橋を…」と歌にも歌われている通り新橋(現汐留駅)が完成したのは明治5年でした。

そして鉄道は瞬く間に全国に広がっていきました。

明治18年11月に東北本線(日本鉄道)が大宮-宇都宮間で開通しました。

これにあわせて、水戸-小山間に水戸鉄道が明治20年に開通します。

しかし、常磐線は、常磐炭鉱の石炭を東京の方に運ぶ必要がありましたが、建設が遅れます。

友部-土浦間の開通が明治28年。土浦-田端間が明治29年12月に開通しました。

記録によると恋瀬川を渡る橋と湿地帯の通過の工事が難航したようです。

最初は少し高くなった山側はトンネルを掘る計画だったようですが、切りとおしとし、削り取った土を湿地帯に埋めたといわれています。工事の写真が「石岡の歴史」などに載っています。

石岡駅は山王川ぞいの低地に作られました。それと同時に「大小路新道」を作り、駅に荷馬車で荷物を運びやすくしたのです。

土浦線は海岸線と名前を変更し、その後日本鉄道として国有化となりました。

さて、正岡子規が水戸への旅の途中、石岡の万屋旅館に泊まったのは、明治22年の春です。

水戸まで歩き、帰りは水戸線の列車で帰ります。

万屋さんはふるさと文庫「水戸紀行」によればピノキオというおもちゃ屋さんだというし、今泉さんのブログでは「カギヤ」さんのところでむかし玩具の店だったとあります。

市にも看板くらい出してほしいといっているがまだ実現されないようだ。

呑気なものだ・・・・。

看板を出すなら、地元新聞や大手の新聞にも連絡して、除幕式でもやってほしいものだ。

土浦の旧真鍋公園場所には霞ケ浦を眺めて読んだ歌碑ができ、きちんと除幕式も行われた。

仕事とはこういうものだ。

教育委員会が看板を出して終わりではない。

正岡子規となれば知名度は抜群だ。全国に歌の会があり、会員の数はものすごい。

先日風土記の丘にも歌の会の人が観光バスで来ていた。

知られていればきっといってみたいと思うに違いない。

今日は時間がないので続きは明日に・・・。

毎日続けて書くこともかなり大変なものだ。

もともとビジネス文書以外には書くこともあまりなかった。

こうして始めたからにはもう少し続けていきたいな~・・・・??

今日からは「石岡駅」について知られているようで知られていないことなどを少し書いてみたい。

「汽笛一声新橋を…」と歌にも歌われている通り新橋(現汐留駅)が完成したのは明治5年でした。

そして鉄道は瞬く間に全国に広がっていきました。

明治18年11月に東北本線(日本鉄道)が大宮-宇都宮間で開通しました。

これにあわせて、水戸-小山間に水戸鉄道が明治20年に開通します。

しかし、常磐線は、常磐炭鉱の石炭を東京の方に運ぶ必要がありましたが、建設が遅れます。

友部-土浦間の開通が明治28年。土浦-田端間が明治29年12月に開通しました。

記録によると恋瀬川を渡る橋と湿地帯の通過の工事が難航したようです。

最初は少し高くなった山側はトンネルを掘る計画だったようですが、切りとおしとし、削り取った土を湿地帯に埋めたといわれています。工事の写真が「石岡の歴史」などに載っています。

石岡駅は山王川ぞいの低地に作られました。それと同時に「大小路新道」を作り、駅に荷馬車で荷物を運びやすくしたのです。

土浦線は海岸線と名前を変更し、その後日本鉄道として国有化となりました。

さて、正岡子規が水戸への旅の途中、石岡の万屋旅館に泊まったのは、明治22年の春です。

水戸まで歩き、帰りは水戸線の列車で帰ります。

万屋さんはふるさと文庫「水戸紀行」によればピノキオというおもちゃ屋さんだというし、今泉さんのブログでは「カギヤ」さんのところでむかし玩具の店だったとあります。

市にも看板くらい出してほしいといっているがまだ実現されないようだ。

呑気なものだ・・・・。

看板を出すなら、地元新聞や大手の新聞にも連絡して、除幕式でもやってほしいものだ。

土浦の旧真鍋公園場所には霞ケ浦を眺めて読んだ歌碑ができ、きちんと除幕式も行われた。

仕事とはこういうものだ。

教育委員会が看板を出して終わりではない。

正岡子規となれば知名度は抜群だ。全国に歌の会があり、会員の数はものすごい。

先日風土記の丘にも歌の会の人が観光バスで来ていた。

知られていればきっといってみたいと思うに違いない。

今日は時間がないので続きは明日に・・・。

あゝ石岡駅(2)

一昨日の石岡駅にまつわる話で書いた正岡子規の泊まった万屋旅館さんの

場所についてご連絡いただきほぼ特定できたこと感謝。

これも鍵屋さんの玩具部門がピノキオとなったのと、この場所が変わって今の

ピノキオトーイさんの場所に移ったなんてまったく想像しませんでした。

ネットはやはり情報にはすごい威力を発揮します。

市の方で特定して句碑を立ててください。

万屋を出て水戸へ向かう子規は筑波山を見て句を詠んでいます。

・二日路は筑波にそふて日ぞ長き

・白雲の蒲團の中につゝまれてならんで寐たり女體男體

一緒に載せていただきたいものです。「坂の上の雲」のテレビ放映がチャンス。

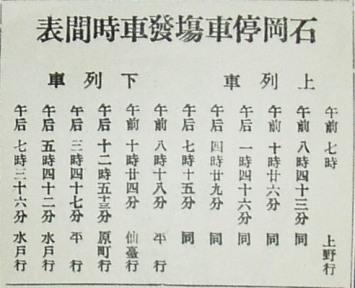

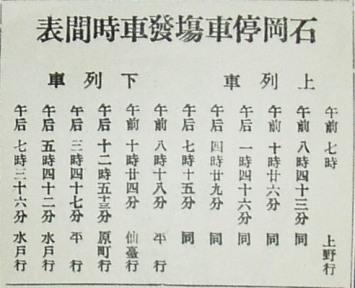

今日は石岡駅の昔の時刻表を載せておきます。

明治28年に石岡駅が開設され、6年後の明治34年発行の「石岡繁昌記」に載っていました。

思ったより本数が多い気がしますね。上下1日6本ずつです。

走っていたのは今はなつかしいSL(蒸気機関車)です。

時間も上野まで3時間くらいかかっていたようです。

石岡駅は現在橋上駅にする計画が進んでいます。

予定は2014年完成。30億円以上かかるそうです。また市の負担も・・・。

勝田、友部が先に橋上駅となり、特急がとまる駅としてはただ1つとり残されてしまいました。

乗降客は減る一方で20~30年前は1万人はいた客数が今では6000人以下。

このままでは計画のみで終わってしまわないかと心配です。

市民も巻き込んでの活動を推進すべきですね。

続きはまた明日。

場所についてご連絡いただきほぼ特定できたこと感謝。

これも鍵屋さんの玩具部門がピノキオとなったのと、この場所が変わって今の

ピノキオトーイさんの場所に移ったなんてまったく想像しませんでした。

ネットはやはり情報にはすごい威力を発揮します。

市の方で特定して句碑を立ててください。

万屋を出て水戸へ向かう子規は筑波山を見て句を詠んでいます。

・二日路は筑波にそふて日ぞ長き

・白雲の蒲團の中につゝまれてならんで寐たり女體男體

一緒に載せていただきたいものです。「坂の上の雲」のテレビ放映がチャンス。

今日は石岡駅の昔の時刻表を載せておきます。

明治28年に石岡駅が開設され、6年後の明治34年発行の「石岡繁昌記」に載っていました。

思ったより本数が多い気がしますね。上下1日6本ずつです。

走っていたのは今はなつかしいSL(蒸気機関車)です。

時間も上野まで3時間くらいかかっていたようです。

石岡駅は現在橋上駅にする計画が進んでいます。

予定は2014年完成。30億円以上かかるそうです。また市の負担も・・・。

勝田、友部が先に橋上駅となり、特急がとまる駅としてはただ1つとり残されてしまいました。

乗降客は減る一方で20~30年前は1万人はいた客数が今では6000人以下。

このままでは計画のみで終わってしまわないかと心配です。

市民も巻き込んでの活動を推進すべきですね。

続きはまた明日。

あゝ石岡駅(3)

今日母をしばらくこちらで預かることになり、東京へ迎えに車で行ってきました。

ここ2・3日で紅葉が始まっています。桜などは葉が散り始めていました。

イチョウ並木も黄色くすっかり色づいた木や、まだ緑の木など様々です。

やはり時はまちがいなくやってきてまた去っていきます。

今日最終公演の「ことば座」(難台山城 落城哀歌」に少し遅れて行ってきました。

初日に比べすっかり息が合ってきています。

耳が聞こえない舞姫がリズムを取るのはかなり難しいだろうと思わされます。

でも、もうすっかりプロですね。

堂々とこの片田舎を脱出して羽ばたき始めるのも時間の問題だと思います。

「ふる里は物語の降る里」でもあります。しかし、いつまでも・・・。

来年2月には美浦村の陸平貝塚の会館で公演するそうです。

今日は横浜にいる娘も観劇させていただきました。とても好評でした。

母も小林さんは「耳が聞こえると思っていた」と驚いたようでした。

これからのご活躍を祈念しています。

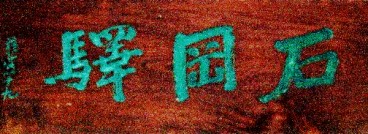

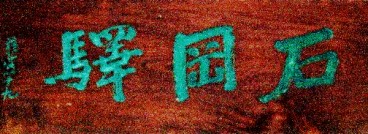

さて、今日は石岡駅の改札の上にかかげてある額についてです。

右から「石岡駅」と書かれており、少し暗い上の壁に架かっているので

目立たない存在です。

私もある期間は毎日通っていましたが、気が付きませんでした。

この写真も暗い画像をやっと修正してUPしたものです。

これを書いたのは徳富蘇峰という人です。蘇峰の書から作られた扁額です。

蘇峰は徳富蘆花の兄にあたる人で、新聞社や政界にも大きな力を及ぼした人です。

アジアの解放を訴えて日本が侵略戦争に進む言論側の中心人物ともいわれ、現在では

その評価は分かれています。

戦後の昭和32年に94歳で亡くなるまで日本のジャーナリストとして偉大な足跡を残しました。

また徳富蘆花とは長いこと絶縁し、最後には和解したとも言われています。

しかし、当時日本が発展していくために大きな役割を果たした人なのです。

晩年は穏やかな人間的な面があらわれ、批判する人に反論するようなこともなく、偉大な

文人であることだけは確かです。

石岡駅に掲げられたのが何時なのか?

何時書かれたものなのか? わかりません。

しかし、石岡が明治後期から大正・昭和にかけてはかなりの大きな商都として力を持っていた

証しなのかもしれません。

文人「蘇峰」の名声は当時は大変なものだったと思われます。

今度駅を新しくする時には、是非説明をつけて皆が見れるように展示してほしいと思います。

ここ2・3日で紅葉が始まっています。桜などは葉が散り始めていました。

イチョウ並木も黄色くすっかり色づいた木や、まだ緑の木など様々です。

やはり時はまちがいなくやってきてまた去っていきます。

今日最終公演の「ことば座」(難台山城 落城哀歌」に少し遅れて行ってきました。

初日に比べすっかり息が合ってきています。

耳が聞こえない舞姫がリズムを取るのはかなり難しいだろうと思わされます。

でも、もうすっかりプロですね。

堂々とこの片田舎を脱出して羽ばたき始めるのも時間の問題だと思います。

「ふる里は物語の降る里」でもあります。しかし、いつまでも・・・。

来年2月には美浦村の陸平貝塚の会館で公演するそうです。

今日は横浜にいる娘も観劇させていただきました。とても好評でした。

母も小林さんは「耳が聞こえると思っていた」と驚いたようでした。

これからのご活躍を祈念しています。

さて、今日は石岡駅の改札の上にかかげてある額についてです。

右から「石岡駅」と書かれており、少し暗い上の壁に架かっているので

目立たない存在です。

私もある期間は毎日通っていましたが、気が付きませんでした。

この写真も暗い画像をやっと修正してUPしたものです。

これを書いたのは徳富蘇峰という人です。蘇峰の書から作られた扁額です。

蘇峰は徳富蘆花の兄にあたる人で、新聞社や政界にも大きな力を及ぼした人です。

アジアの解放を訴えて日本が侵略戦争に進む言論側の中心人物ともいわれ、現在では

その評価は分かれています。

戦後の昭和32年に94歳で亡くなるまで日本のジャーナリストとして偉大な足跡を残しました。

また徳富蘆花とは長いこと絶縁し、最後には和解したとも言われています。

しかし、当時日本が発展していくために大きな役割を果たした人なのです。

晩年は穏やかな人間的な面があらわれ、批判する人に反論するようなこともなく、偉大な

文人であることだけは確かです。

石岡駅に掲げられたのが何時なのか?

何時書かれたものなのか? わかりません。

しかし、石岡が明治後期から大正・昭和にかけてはかなりの大きな商都として力を持っていた

証しなのかもしれません。

文人「蘇峰」の名声は当時は大変なものだったと思われます。

今度駅を新しくする時には、是非説明をつけて皆が見れるように展示してほしいと思います。

あゝ石岡駅(4)

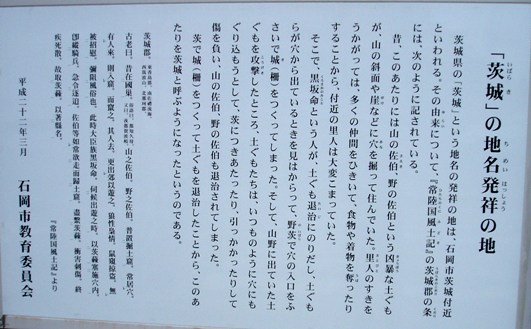

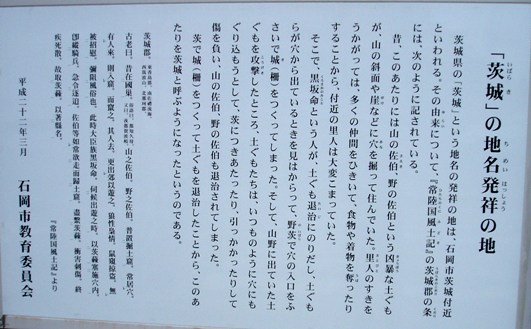

今日は石岡駅前に大きくかかげられている「茨城県名発祥のまち」の看板についてです。

駅の正面から見ると大きな看板ですので一度は目にされていることでしょう。

さて、私もこちらに来て最初の頃にこの看板を見て、ネットで探してバラキ(茨城)台団地

の近くに案内板があると書かれているのを見つけて、探しに団地の入口付近を何度となく探しました。

しかし見つからなかったのです。

そこで、駅の横にある観光案内所に入って案内板の場所はどこかを尋ねたのです。

すると案内所の女性の方が「高浜街道のスーパーの前辺りにありますよ。」という。

また、看板に書かれている内容からか「山の佐伯と野の佐伯という土ぐもを黒坂命(くろさかのみこと)

が滅ぼした」うんぬん・・・といかにもどうだといわんばかり。

悪気は無いのはわかっているが、そんな話を聞きたかったのではなかったのだが・・・・。

石岡の人はこの話をどのように理解し人に伝えることができるのだろうか?

行ってみると、スーパーの前には字が薄くなり読み取るにはかなり苦労するくらいの看板があった。

道理で見つからないわけだなどと思ったものだ。

茨城の名前の由来は種々説があることはぼんやりと聞いて知っていたが、これを新しく書き直すのは

市としても気が引ける気持ちだと思っていた。

ところが今年案内板が新しくなった。書かれている内容は下記である。

これを読んで正しく理解できるでしょうか?

常陸風土記で佐伯とか土ぐも(国巣)というのは、その昔この辺りに住んでいた原住民(蝦夷人?)

を指していることは明らかなのです。

それを土ぐもとまるで人間ではないかのごとく、大和朝廷の考え方が書かれているにすぎません。

かれらは、侵略者(大和人)に住居を荒らされ、奴隷のように使われ、南の方へ砂鉄や、砂金など

の採掘に使われたと推測されます。

また、8世紀に書かれたとされる「常陸風土記」は当時大和朝廷が支配出来ていない蝦夷(陸奥)

征伐に力を注いでいた時代なのです。

この看板は書かれていることが偏っており、重大な過ちを犯しているのに気がつかないようです。

今では、昔この辺りにはバラが生い茂っており、野蛮なサルのようなすばっしっこくてずるい土蜘蛛

が穴を掘って住んでいて、これをバラの刺で傷つけて退治したのだと思ってしまいます。

また、確かにこのバラキ(茨城)という地名にもあるようにこの近くに「茨城廃寺」という寺があった

といいます。また「茨城寺」などと書かれたものも出土しているそうです。

しかし、当時の行政府で茨城郡と呼ばれたところは友部近くの「小原」といわれており、ここから

石岡に郡の中心が移ってきたという歴史が存在します。

これは「茨城」発生の地(茨城郡と最初に呼ばれた中心)は「小原」ということを意味します。

もともと「茨城」は「うばらき」または「うばら」でもあり、「小原」の名前になったということも

うなずける話です。

あまり歴史学者でも諸説があるようですから詳しくはわかりませんが、土蜘蛛などとの表現はもう少し

変更するか「国巣」として、それに説明を加えるくらいはすべきだと思っています。

また、私は明治の初めの廃藩置県で「茨城」と泥臭い県名に決まったのも、水戸藩の名前や勢力を

そぐことがその背景にあったと推測しています。

もしもう少しましな県名になっていたら・・・・。

東京の人に最も人気のない県にはなっていなかったと思っています。

石岡駅には「平家発祥の地」または「平家ゆかりの地」などという看板を大きく掲げる方が良いと

思います。よほどインパクトもあります。

再来年は平清盛がNHKで放送されるのですから先手を打たねば効果が半減します。

看板を掲げて、そのお披露目を盛大にブラスバンドなどでやる。新聞に投げ込みをする。

記念のマラソン大会を行ない、昔あったという茨城3大マラソンを復活する。

如何でしょうかね・・・。

ほんとに知られていないのが不思議なくらいなのですから・・・・。

駅の正面から見ると大きな看板ですので一度は目にされていることでしょう。

さて、私もこちらに来て最初の頃にこの看板を見て、ネットで探してバラキ(茨城)台団地

の近くに案内板があると書かれているのを見つけて、探しに団地の入口付近を何度となく探しました。

しかし見つからなかったのです。

そこで、駅の横にある観光案内所に入って案内板の場所はどこかを尋ねたのです。

すると案内所の女性の方が「高浜街道のスーパーの前辺りにありますよ。」という。

また、看板に書かれている内容からか「山の佐伯と野の佐伯という土ぐもを黒坂命(くろさかのみこと)

が滅ぼした」うんぬん・・・といかにもどうだといわんばかり。

悪気は無いのはわかっているが、そんな話を聞きたかったのではなかったのだが・・・・。

石岡の人はこの話をどのように理解し人に伝えることができるのだろうか?

行ってみると、スーパーの前には字が薄くなり読み取るにはかなり苦労するくらいの看板があった。

道理で見つからないわけだなどと思ったものだ。

茨城の名前の由来は種々説があることはぼんやりと聞いて知っていたが、これを新しく書き直すのは

市としても気が引ける気持ちだと思っていた。

ところが今年案内板が新しくなった。書かれている内容は下記である。

これを読んで正しく理解できるでしょうか?

常陸風土記で佐伯とか土ぐも(国巣)というのは、その昔この辺りに住んでいた原住民(蝦夷人?)

を指していることは明らかなのです。

それを土ぐもとまるで人間ではないかのごとく、大和朝廷の考え方が書かれているにすぎません。

かれらは、侵略者(大和人)に住居を荒らされ、奴隷のように使われ、南の方へ砂鉄や、砂金など

の採掘に使われたと推測されます。

また、8世紀に書かれたとされる「常陸風土記」は当時大和朝廷が支配出来ていない蝦夷(陸奥)

征伐に力を注いでいた時代なのです。

この看板は書かれていることが偏っており、重大な過ちを犯しているのに気がつかないようです。

今では、昔この辺りにはバラが生い茂っており、野蛮なサルのようなすばっしっこくてずるい土蜘蛛

が穴を掘って住んでいて、これをバラの刺で傷つけて退治したのだと思ってしまいます。

また、確かにこのバラキ(茨城)という地名にもあるようにこの近くに「茨城廃寺」という寺があった

といいます。また「茨城寺」などと書かれたものも出土しているそうです。

しかし、当時の行政府で茨城郡と呼ばれたところは友部近くの「小原」といわれており、ここから

石岡に郡の中心が移ってきたという歴史が存在します。

これは「茨城」発生の地(茨城郡と最初に呼ばれた中心)は「小原」ということを意味します。

もともと「茨城」は「うばらき」または「うばら」でもあり、「小原」の名前になったということも

うなずける話です。

あまり歴史学者でも諸説があるようですから詳しくはわかりませんが、土蜘蛛などとの表現はもう少し

変更するか「国巣」として、それに説明を加えるくらいはすべきだと思っています。

また、私は明治の初めの廃藩置県で「茨城」と泥臭い県名に決まったのも、水戸藩の名前や勢力を

そぐことがその背景にあったと推測しています。

もしもう少しましな県名になっていたら・・・・。

東京の人に最も人気のない県にはなっていなかったと思っています。

石岡駅には「平家発祥の地」または「平家ゆかりの地」などという看板を大きく掲げる方が良いと

思います。よほどインパクトもあります。

再来年は平清盛がNHKで放送されるのですから先手を打たねば効果が半減します。

看板を掲げて、そのお披露目を盛大にブラスバンドなどでやる。新聞に投げ込みをする。

記念のマラソン大会を行ない、昔あったという茨城3大マラソンを復活する。

如何でしょうかね・・・。

ほんとに知られていないのが不思議なくらいなのですから・・・・。

あゝ石岡駅(5)

今日は石岡駅の下りホームの後方側の壁に飾られたモザイク画を紹介します。

駅を利用される方も目にしたことはあるでしょうがあまりじっくり見る機会がないですね。

石岡の国分寺に伝わる鐘の物語を絵にしたものです。

石岡の銘菓「釣鐘最中(つりがねもなか)」の元となったお話です。

お話は尾ひれがついたり、伝わっていくうちに内容が変わっていってしまった部分など

さまざまありますが、駅に展示したのでまずはこの話を知るべきでしょう。

昔々子生(こなじ)の海岸に二つの釣鐘が浮かび上がりました。それを皆で府中の町へ運びました。

途中で車の車軸が折れたり大変苦労して運びます。

府中の国分寺に鐘は釣り下げられ、都に鐘の音が響き渡ります。ある日力持ちの大泥棒が一つの鐘を

盗み出してしまいました。

鐘を高浜から舟にのせて沖に漕ぎだしました。沖合までくると急に波が荒れ舟が沈みそうになりました。

怖くなった大泥棒は鐘を海(霞ケ浦)に放り込みました。

海の底に沈んだ鐘(雌鐘)は国分寺に残された鐘(雄鐘)を恋しがって唸り音を出し、1日に米1つぶだけ

府中の方向に動くが、波で押し流されて近づけないでいるそうです。

この鐘の製作がどこで何時ごろなされたものかは判明していません。

このように物語として伝えられていくのもよいでしょう。

物語ですのでその当時の人々の暮らしや、気持ちがその中にあります。

調べてみるといろいろと伝わるものがあり面白いですね。

昔の国分寺の繁栄と衰退、そして火災。

もう少し詳しい物語はこちらを参考に見てください。

石岡に伝わる銘菓「つりがね最中」も美味しいお菓子です。食べてみてください。

さて、実際には雌鐘は盗まれたのは確かですが、江戸時代に恋瀬川の堤防工事の時に、この鐘を川岸に

持ち出し時を告げるのに使ったため、夜中に盗まれたといわれています。

また残された雄鐘は火災で焼け落ち溶けてしまい、それを小さな鐘を記念に作って檀家に配ったといいます。

あまり現実を知ると楽しみがなくなりますね。

物語はその土地の、そこの時代ごとにいろいろと変わっていくものなのですね。

駅を利用される方も目にしたことはあるでしょうがあまりじっくり見る機会がないですね。

石岡の国分寺に伝わる鐘の物語を絵にしたものです。

石岡の銘菓「釣鐘最中(つりがねもなか)」の元となったお話です。

お話は尾ひれがついたり、伝わっていくうちに内容が変わっていってしまった部分など

さまざまありますが、駅に展示したのでまずはこの話を知るべきでしょう。

昔々子生(こなじ)の海岸に二つの釣鐘が浮かび上がりました。それを皆で府中の町へ運びました。

途中で車の車軸が折れたり大変苦労して運びます。

府中の国分寺に鐘は釣り下げられ、都に鐘の音が響き渡ります。ある日力持ちの大泥棒が一つの鐘を

盗み出してしまいました。

鐘を高浜から舟にのせて沖に漕ぎだしました。沖合までくると急に波が荒れ舟が沈みそうになりました。

怖くなった大泥棒は鐘を海(霞ケ浦)に放り込みました。

海の底に沈んだ鐘(雌鐘)は国分寺に残された鐘(雄鐘)を恋しがって唸り音を出し、1日に米1つぶだけ

府中の方向に動くが、波で押し流されて近づけないでいるそうです。

この鐘の製作がどこで何時ごろなされたものかは判明していません。

このように物語として伝えられていくのもよいでしょう。

物語ですのでその当時の人々の暮らしや、気持ちがその中にあります。

調べてみるといろいろと伝わるものがあり面白いですね。

昔の国分寺の繁栄と衰退、そして火災。

もう少し詳しい物語はこちらを参考に見てください。

石岡に伝わる銘菓「つりがね最中」も美味しいお菓子です。食べてみてください。

さて、実際には雌鐘は盗まれたのは確かですが、江戸時代に恋瀬川の堤防工事の時に、この鐘を川岸に

持ち出し時を告げるのに使ったため、夜中に盗まれたといわれています。

また残された雄鐘は火災で焼け落ち溶けてしまい、それを小さな鐘を記念に作って檀家に配ったといいます。

あまり現実を知ると楽しみがなくなりますね。

物語はその土地の、そこの時代ごとにいろいろと変わっていくものなのですね。

あゝ石岡駅(6)

今日は石岡駅の上に作られた広場と「からくり時計」です。

東口を整備し、西口をつなぐ歩道橋へ上るとそこに広場が広がっています。

この広場はバスプールの上に作られたものですが、意外に知られていません。

西口側に住んでいるとこの歩道橋に上がることはほとんどありません。

こんなにきれいに整備した空間がほとんど使われず、また知られずにいるのは

本当にもったいないと思います。

何かイベントをするにはもってこいの場所です。

先日「まちかど情報センター」で何か企画してイベントをやったようですが・・・。

私が石岡にこのような場所があることすら長い間知らないでいたのですから。

この広場に設置されている「からくり時計」です。

まわりもきれいですが市民の憩いの場にもなっていません。

花壇やベンチなどを設置して人が集まりやすくしたいですね。

時計は定時ごとに人形が踊ります。石岡のお祭りに合わせた武者人形とおかめです。

時計のてっぺんには石岡名物「獅子頭」が飾られています。

上から西口(旧市街側)を見た所です。やはり駅前は再開発が必要です。

駅と線路方向の眺めです。どのような街の姿が良いかを考えるにはちょうど位置ですね。

駅がどのように変わるかはわかりませんが、今までの物をスクラップしてビルドするのではなく

歴史やロマンのあふれたプランをねって欲しいと思います。

東口を整備し、西口をつなぐ歩道橋へ上るとそこに広場が広がっています。

この広場はバスプールの上に作られたものですが、意外に知られていません。

西口側に住んでいるとこの歩道橋に上がることはほとんどありません。

こんなにきれいに整備した空間がほとんど使われず、また知られずにいるのは

本当にもったいないと思います。

何かイベントをするにはもってこいの場所です。

先日「まちかど情報センター」で何か企画してイベントをやったようですが・・・。

私が石岡にこのような場所があることすら長い間知らないでいたのですから。

この広場に設置されている「からくり時計」です。

まわりもきれいですが市民の憩いの場にもなっていません。

花壇やベンチなどを設置して人が集まりやすくしたいですね。

時計は定時ごとに人形が踊ります。石岡のお祭りに合わせた武者人形とおかめです。

時計のてっぺんには石岡名物「獅子頭」が飾られています。

上から西口(旧市街側)を見た所です。やはり駅前は再開発が必要です。

駅と線路方向の眺めです。どのような街の姿が良いかを考えるにはちょうど位置ですね。

駅がどのように変わるかはわかりませんが、今までの物をスクラップしてビルドするのではなく

歴史やロマンのあふれたプランをねって欲しいと思います。

あゝ石岡駅(7)

さて、石岡駅をテーマにこのブログも6回書いたが、何かまだ足りない。

やはり「鹿島鉄道」についてふれなければ物足りないのだ。

しかし、私はこの鹿鉄についてあまり知らない。

私がここ石岡に来た時はすでに廃止の話が持ち上がっていた。

存続を訴える住民、高校生などの活動も結構活発だった。

今思えば、廃止は実にもったいないことをしたと感じているのだが・・・・。

鹿鉄については、そのファンなどもいくつかHPなどでも紹介があるのでここでは

その歴史的な点のみの紹介をしてみたいと思う。

鹿島鉄道が開通したのは大正13年6月で、石岡と小川間の7.1kmで「鹿島参宮鉄道」

と呼ばれた。

大正15年8月に浜駅まで7.3km延ばされ、昭和3年に玉造まで、そして昭和4年に鉾田

まで全長27.2kmの鹿島参宮鉄道が全線開通となった。

参宮鉄道と名前がついているように、当初は鹿島神宮に参拝するための鉄道を目指した

と思われる。しかし、ご存知のようにまったく違ってきてしまったようである。

これが行き詰った原因かもしれない気がしている。

途中の浜駅には、鹿島への船の連絡船の桟橋も建設されたという。

しかし時代はもう船での輸送の時代ではなくなっていた。

また、鉄道建設の初期計画では出発駅は石岡ではなく高浜であった。

石岡にした理由は「資金調達」に有利で、当時の財界有力者の協力を得るのに都合が

良かったのである。

また、この鉄道会社の創立者高柳氏、浜氏は共に貴族院に立候補し当選した。

しかし当時の貴族院の選挙権は多額納税者200人だけしかあたえられていないため、

選挙戦に多額の買収などがあったようである。

この買収により初代社長となっていた高柳氏は選挙違反で辞任。社長を浜氏に譲るのである。

浜時代がそれから続くが、鉄道会社の役員は石岡の商人が過半数を占めたのです。

その後バス事業に手を広げ、鉄道会社も吸収合併して関東鉄道になったのです。

詳しく書くのは少しためらうし、利害関係もないのでこの程度で止めておきます。

さて話は中途半端になりましたが、鹿島鉄道の最大のネックは鉾田駅とJRの新鉾田駅が

つながっていなかったことだと思われます。何故だったのでしょうか?

鹿島参宮鉄道というのならここが繋がらなくては意味を為さないはずですが・・・。

何かこの辺りにも身内主義的な臭いがしてきてしまうのです。

鹿島鉄道は自衛隊百里基地の燃料輸送でかなりの収益をあげていました。

しかし、これが鉄道から撤退されると急速に経営が悪化してしまいました。

醤油や生糸などの産業が衰退したのと同じ様ですね。

しかし、鉄道は市民の足でもあり、その影響力は一企業の損得でははかることはできません。

廃止が決まってから乗客が増え、最後は黒字になったと聞いていますが残念です。

同じ轍を踏まないように産業や企業誘致なども全体のバランスを考えて進める必要を痛感します。

やはり「鹿島鉄道」についてふれなければ物足りないのだ。

しかし、私はこの鹿鉄についてあまり知らない。

私がここ石岡に来た時はすでに廃止の話が持ち上がっていた。

存続を訴える住民、高校生などの活動も結構活発だった。

今思えば、廃止は実にもったいないことをしたと感じているのだが・・・・。

鹿鉄については、そのファンなどもいくつかHPなどでも紹介があるのでここでは

その歴史的な点のみの紹介をしてみたいと思う。

鹿島鉄道が開通したのは大正13年6月で、石岡と小川間の7.1kmで「鹿島参宮鉄道」

と呼ばれた。

大正15年8月に浜駅まで7.3km延ばされ、昭和3年に玉造まで、そして昭和4年に鉾田

まで全長27.2kmの鹿島参宮鉄道が全線開通となった。

参宮鉄道と名前がついているように、当初は鹿島神宮に参拝するための鉄道を目指した

と思われる。しかし、ご存知のようにまったく違ってきてしまったようである。

これが行き詰った原因かもしれない気がしている。

途中の浜駅には、鹿島への船の連絡船の桟橋も建設されたという。

しかし時代はもう船での輸送の時代ではなくなっていた。

また、鉄道建設の初期計画では出発駅は石岡ではなく高浜であった。

石岡にした理由は「資金調達」に有利で、当時の財界有力者の協力を得るのに都合が

良かったのである。

また、この鉄道会社の創立者高柳氏、浜氏は共に貴族院に立候補し当選した。

しかし当時の貴族院の選挙権は多額納税者200人だけしかあたえられていないため、

選挙戦に多額の買収などがあったようである。

この買収により初代社長となっていた高柳氏は選挙違反で辞任。社長を浜氏に譲るのである。

浜時代がそれから続くが、鉄道会社の役員は石岡の商人が過半数を占めたのです。

その後バス事業に手を広げ、鉄道会社も吸収合併して関東鉄道になったのです。

詳しく書くのは少しためらうし、利害関係もないのでこの程度で止めておきます。

さて話は中途半端になりましたが、鹿島鉄道の最大のネックは鉾田駅とJRの新鉾田駅が

つながっていなかったことだと思われます。何故だったのでしょうか?

鹿島参宮鉄道というのならここが繋がらなくては意味を為さないはずですが・・・。

何かこの辺りにも身内主義的な臭いがしてきてしまうのです。

鹿島鉄道は自衛隊百里基地の燃料輸送でかなりの収益をあげていました。

しかし、これが鉄道から撤退されると急速に経営が悪化してしまいました。

醤油や生糸などの産業が衰退したのと同じ様ですね。

しかし、鉄道は市民の足でもあり、その影響力は一企業の損得でははかることはできません。

廃止が決まってから乗客が増え、最後は黒字になったと聞いていますが残念です。

同じ轍を踏まないように産業や企業誘致なども全体のバランスを考えて進める必要を痛感します。

親鸞750回忌

来年は親鸞聖人の750回忌にあたり、東本願寺、西本願寺のそれぞれの会派で、記念の

法要行事が始まっている。

また各地で親鸞展などが企画され一大イベントが行われようとしている。

親鸞聖人の関東での布教についてはまだ未知なことも多く、知られていない事も多い。

石岡にも親鸞聖人ゆかりの史跡や寺が多くある。

私もこの地に来るまで、親鸞の関東での布教活動などについて何も知らなかった。

もう少し声を大にしていろいろなところで宣伝がなされても良いように思う。

市としても親鸞展や旧跡を回る企画ツアーなどを是非やってほしいものだと

今年の春に市長さんあてのメールで提案したが、お返事すらいただけていない。

正岡子規の万屋跡の碑も提案して7カ月以上経ってしまった。

そしてとうとうNHKの「坂の上の雲」は2年目の幕が上がってしまった。

子規は病気で死んでしまう(1902年)ので時間がない。

日露戦争は1904年だから、この話は子規が無くなった後も続く。

来年も続くが子規はもういない。虚しさのみがこみ上げてくる。

大覚寺の「親鸞聖人法難の遺跡」の看板はいいですね。

この看板のおかげで、その内容を調べてさらに興味が深まります。

しかし、一般に観光客はお寺と、そこの京都桂離宮を模した庭園「裏見なしの庭」を巡って帰っていきます。

親鸞の時代は鎌倉幕府の始まりの頃です。

一時親鸞は架空の人物ではないかとの学会論争が起こったといいます。

それ程直筆の書物などが残っていないようです。

大覚寺のすぐ横の「弁円懺悔の地」や板敷峠の「弁円護摩壇跡」などを訪れる人はほとんどいないというのも不思議な気もします。

史跡としての整備がなされていないためかもしれません。

またこの「法難の遺跡」の看板だけでは人が理解できていないのかもしれませんね。

続きはまた明日とします。

今日は東京でまた大学時代の仲間と飲み会です。

仲間は6人程ですが、大会社の副社長や役員、また大学の教授などおり、私は全くの落ちこぼれ組。

でも必ず毎年参加しています。

これからの第2、第3の人生をどう生きるのかを少しですが考えていければ充実した日々が送れる

と思っています。

法要行事が始まっている。

また各地で親鸞展などが企画され一大イベントが行われようとしている。

親鸞聖人の関東での布教についてはまだ未知なことも多く、知られていない事も多い。

石岡にも親鸞聖人ゆかりの史跡や寺が多くある。

私もこの地に来るまで、親鸞の関東での布教活動などについて何も知らなかった。

もう少し声を大にしていろいろなところで宣伝がなされても良いように思う。

市としても親鸞展や旧跡を回る企画ツアーなどを是非やってほしいものだと

今年の春に市長さんあてのメールで提案したが、お返事すらいただけていない。

正岡子規の万屋跡の碑も提案して7カ月以上経ってしまった。

そしてとうとうNHKの「坂の上の雲」は2年目の幕が上がってしまった。

子規は病気で死んでしまう(1902年)ので時間がない。

日露戦争は1904年だから、この話は子規が無くなった後も続く。

来年も続くが子規はもういない。虚しさのみがこみ上げてくる。

大覚寺の「親鸞聖人法難の遺跡」の看板はいいですね。

この看板のおかげで、その内容を調べてさらに興味が深まります。

しかし、一般に観光客はお寺と、そこの京都桂離宮を模した庭園「裏見なしの庭」を巡って帰っていきます。

親鸞の時代は鎌倉幕府の始まりの頃です。

一時親鸞は架空の人物ではないかとの学会論争が起こったといいます。

それ程直筆の書物などが残っていないようです。

大覚寺のすぐ横の「弁円懺悔の地」や板敷峠の「弁円護摩壇跡」などを訪れる人はほとんどいないというのも不思議な気もします。

史跡としての整備がなされていないためかもしれません。

またこの「法難の遺跡」の看板だけでは人が理解できていないのかもしれませんね。

続きはまた明日とします。

今日は東京でまた大学時代の仲間と飲み会です。

仲間は6人程ですが、大会社の副社長や役員、また大学の教授などおり、私は全くの落ちこぼれ組。

でも必ず毎年参加しています。

これからの第2、第3の人生をどう生きるのかを少しですが考えていければ充実した日々が送れる

と思っています。

親鸞750回忌(2)

昨日は大覚寺の「親鸞聖人法難の遺跡」の立て札について書きだしたので、今日はその続きです。

親鸞は師法然と共に都での布教が危険とみなされ都を追放となり、法然は四国、親鸞は越後で流人生活をおくり、やっと都へ戻ることが許されたのですが、親鸞はすぐには戻らず、関東での布教活動を行いました。

その拠点となったのが稲田(現笠間市稲田)の草庵でした。

しかしこの地方には山にこもって修業をして信者を集めていた山伏達がいたのです。

その山伏の長であった弁円は日増しに名声が高まっていく親鸞を妬ましく思い、板敷峠のすぐ上に「護摩壇」を焚いて呪い殺そうとします。そして、この峠を越えて府中(石岡)から鹿島神宮の方によく親鸞が通っていたのを待ち伏せしました。

しかし、待てど暮らせど親鸞がやってこないので、仲間を集めて稲田の草庵へ押しかけました。

殺そうと思ってやってきた弁円を優しく諭した親鸞のその教えと人柄に弁円は会心し、親鸞の弟子となります。この事件が法難です。

大覚寺の門をくぐると右側に大きな石岡市指定保存樹「ヤブツバキ」と説明看板があります。

そのすぐ左に石で組まれた囲いとすぐ近くに古木が天板を置いた状態で保存されています。

そこには「親鸞聖人説法石、天蓋樹」の石碑が置かれています。

親鸞上人はこの石に腰かけて、辻説法などをしていたのでしょうか。説明はなにもありません。

ここ大覚寺を過ぎて車の通る街道を少し登ったところに「史跡板敷山」の看板です。この看板は茨城県教育長の銘が入っています。

この看板のある手前を右に山へ入る道があります。

これが昔の板敷峠を越える道でした。しかし、この道は整備が不備で藪を漕がねば進めません。

しかし入口の横から左の山の中に入れば道は比較的整備され、板敷山の頂上へ続いています。

先ほどの旧道を少し進むと1分ほどで開けた広場のようなところにでます。

この広場には「山伏弁円懺悔の地」の石碑が建っています。

歌:「山も山 道も昔にかわらねど 変わり果てたるわが心かな」

これは弁円が親鸞の弟子となり、各地を布教して歩いていて、この場所を通った時、昔ここで師と仰ぐ親鸞に危害を加えようとしたことを悔い、懺悔をしたといわれています。

板敷山にはこの弁円の「護摩壇跡」が残されています。

ここには下から登ることもできますが、現国道の峠を越えた所から右側に山へ上る道があります。

車も入ることができますので一度訪れてみてください。旧道には大きな「板敷峠」の碑もあり、わかりやすいと思います。またそこから山の尾根へ続く道にでれますので登ると八郷の町や加波山の山並みなどが素晴らしい景色が広がります。

この道はハングライダーの車が結構とおりますので、ライダーの人だけに景色を占領されるのももったいないほどです。

親鸞は師法然と共に都での布教が危険とみなされ都を追放となり、法然は四国、親鸞は越後で流人生活をおくり、やっと都へ戻ることが許されたのですが、親鸞はすぐには戻らず、関東での布教活動を行いました。

その拠点となったのが稲田(現笠間市稲田)の草庵でした。

しかしこの地方には山にこもって修業をして信者を集めていた山伏達がいたのです。

その山伏の長であった弁円は日増しに名声が高まっていく親鸞を妬ましく思い、板敷峠のすぐ上に「護摩壇」を焚いて呪い殺そうとします。そして、この峠を越えて府中(石岡)から鹿島神宮の方によく親鸞が通っていたのを待ち伏せしました。

しかし、待てど暮らせど親鸞がやってこないので、仲間を集めて稲田の草庵へ押しかけました。

殺そうと思ってやってきた弁円を優しく諭した親鸞のその教えと人柄に弁円は会心し、親鸞の弟子となります。この事件が法難です。

大覚寺の門をくぐると右側に大きな石岡市指定保存樹「ヤブツバキ」と説明看板があります。

そのすぐ左に石で組まれた囲いとすぐ近くに古木が天板を置いた状態で保存されています。

そこには「親鸞聖人説法石、天蓋樹」の石碑が置かれています。

親鸞上人はこの石に腰かけて、辻説法などをしていたのでしょうか。説明はなにもありません。

ここ大覚寺を過ぎて車の通る街道を少し登ったところに「史跡板敷山」の看板です。この看板は茨城県教育長の銘が入っています。

この看板のある手前を右に山へ入る道があります。

これが昔の板敷峠を越える道でした。しかし、この道は整備が不備で藪を漕がねば進めません。

しかし入口の横から左の山の中に入れば道は比較的整備され、板敷山の頂上へ続いています。

先ほどの旧道を少し進むと1分ほどで開けた広場のようなところにでます。

この広場には「山伏弁円懺悔の地」の石碑が建っています。

歌:「山も山 道も昔にかわらねど 変わり果てたるわが心かな」

これは弁円が親鸞の弟子となり、各地を布教して歩いていて、この場所を通った時、昔ここで師と仰ぐ親鸞に危害を加えようとしたことを悔い、懺悔をしたといわれています。

板敷山にはこの弁円の「護摩壇跡」が残されています。

ここには下から登ることもできますが、現国道の峠を越えた所から右側に山へ上る道があります。

車も入ることができますので一度訪れてみてください。旧道には大きな「板敷峠」の碑もあり、わかりやすいと思います。またそこから山の尾根へ続く道にでれますので登ると八郷の町や加波山の山並みなどが素晴らしい景色が広がります。

この道はハングライダーの車が結構とおりますので、ライダーの人だけに景色を占領されるのももったいないほどです。

親鸞750回忌(3)

さて、今日は昨日の山伏弁円についてもう少し調べてみました。

弁円についても生まれなどはいくつかの説があるようです。

幼い時に三井寺(滋賀県大津市)にはいり播磨坊弁円と称したとされ、平清盛の孫で平家滅亡の時に四国伊予に落ち延びてとする説があるといいます。

はっきりしたことは不明ですが、この播磨坊弁円を常陸太田に居を構えていた佐竹秀義が招き、塔の尾(現在の常陸大宮市東野)に祈願所法徳院を構え、山伏など修験者約800人が集まっていたというからかなり大きな道場があったとされます。

弁円が親鸞を襲ったのは親鸞49歳、弁円42歳の時です。

弁円は親鸞の弟子となり「明法房」の名前をもらいます。

親鸞には24人の弟子がおり、24輩と呼ばれています。明法房は19番です。

嘉禄二年(1226)明法房は楢原山法徳院法専寺を創建し、建長三年(1251)73歳で往生して旧法徳院跡地に葬られました。現地には「明法房の塚」として碑が建っています。

明法房が読んだ歌として、昨日の懺悔の時の歌ともう一つが知られていますので載せておきます。

あだとなりし 弓矢も今は 引きかえて 西に入るさの 山の端の月

さて、明法房が創建した寺(第19番)は額田の上宮寺とされています。

上宮寺は明法房が69歳の時に建てたが、これを明教房に譲り、思い出の石岡の真家村に一宇を建て、明法房の明と弁円の円の字をとって「明円寺」としたとされる。

この明円寺は弁円の寺であるが、他の2つの寺に比べあまり知られていない。

市でももう少しPRした方が良いと思う。

真家のお盆祭りである「みたまおどり」は平安時代から伝わるもとして知られるようになってきたが、現在は8月15日の朝、この明円寺から始まる。

現在の明円寺は昔はもっと山の上の方にあったが、津波に流されて下の方に建て直され、また火災にもあったとされます。

また明法房が亡くなったことを聞いた親鸞は「かえすがえすもうれしそうろう」と手紙に残されたという。

親鸞の教えが少しわかるようなエピソードです。

弁円についても生まれなどはいくつかの説があるようです。

幼い時に三井寺(滋賀県大津市)にはいり播磨坊弁円と称したとされ、平清盛の孫で平家滅亡の時に四国伊予に落ち延びてとする説があるといいます。

はっきりしたことは不明ですが、この播磨坊弁円を常陸太田に居を構えていた佐竹秀義が招き、塔の尾(現在の常陸大宮市東野)に祈願所法徳院を構え、山伏など修験者約800人が集まっていたというからかなり大きな道場があったとされます。

弁円が親鸞を襲ったのは親鸞49歳、弁円42歳の時です。

弁円は親鸞の弟子となり「明法房」の名前をもらいます。

親鸞には24人の弟子がおり、24輩と呼ばれています。明法房は19番です。

嘉禄二年(1226)明法房は楢原山法徳院法専寺を創建し、建長三年(1251)73歳で往生して旧法徳院跡地に葬られました。現地には「明法房の塚」として碑が建っています。

明法房が読んだ歌として、昨日の懺悔の時の歌ともう一つが知られていますので載せておきます。

あだとなりし 弓矢も今は 引きかえて 西に入るさの 山の端の月

さて、明法房が創建した寺(第19番)は額田の上宮寺とされています。

上宮寺は明法房が69歳の時に建てたが、これを明教房に譲り、思い出の石岡の真家村に一宇を建て、明法房の明と弁円の円の字をとって「明円寺」としたとされる。

この明円寺は弁円の寺であるが、他の2つの寺に比べあまり知られていない。

市でももう少しPRした方が良いと思う。

真家のお盆祭りである「みたまおどり」は平安時代から伝わるもとして知られるようになってきたが、現在は8月15日の朝、この明円寺から始まる。

現在の明円寺は昔はもっと山の上の方にあったが、津波に流されて下の方に建て直され、また火災にもあったとされます。

また明法房が亡くなったことを聞いた親鸞は「かえすがえすもうれしそうろう」と手紙に残されたという。

親鸞の教えが少しわかるようなエピソードです。

親鸞750回忌(4)

さて、来年が親鸞の750回忌ということで、本願寺派などでは大々的な行事が行われようとしている。

今春(5~6月)に五木寛之氏の「親鸞(上巻)」が電子書籍として無料公開された。

電子書籍元年といわれるように話題もあってかなりのアクセスがあったという。

私も試してみた。上巻のみの公開であったので、比叡山を下りる時までを描いており、それなりに面白かった。

しかし、下巻は買わねばならず読んでいない。

上巻の流れは面白かったが、何か読んでいて物足りなかった。

親鸞を人間くさく描くとこうなってしまうのかもしれない。

今日は昨日の続きということで、親鸞のかかわったとされる話を2つ紹介します。

一つは石岡市高浜にある「爪書阿弥陀堂」である。

話は、親鸞が高浜の岸から霞ケ浦を舟に乗り、鹿島神宮へよく通っていた時の話です。

この地に「腫れもの」で悩む一人の男がおり、親鸞が介抱すると腫れものもなくなり、痛みも無くなってしまった。

感激した男が、親鸞に未来の禍いも取り除いてほしいと懇願すると、「庭の石には阿弥陀如来が宿っているので、それを信心するが良い」と言って去って行った。

男が庭石を調べてみると、うっすらと爪で書かれた阿弥陀如来の姿が浮き彫りになっていた。

これを、阿弥陀堂を建立して代々守ってきたというのである。

もう一つは小美玉市にある「喜八阿弥陀」と「経塚」である。

さて、こちらの話は与沢地区に住む豪族の長島喜八の妻が三人目の子をみごもった時、難産のために亡くなってしまったのです。

そしてその妻が夜な夜な枕元に現れ夜も寝れれなくなったという。

この時に近くを通りかかった親鸞上人をお招きして、亡き妻の霊を静めてもらった。

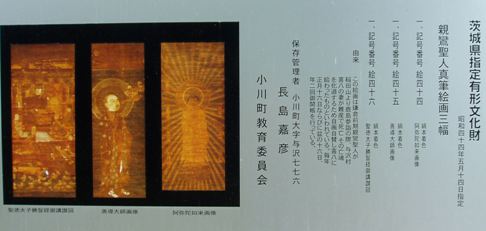

妻の霊を静めた場所が経塚として残され、長嶋家には親鸞の書いたとされる絵画が三幅残されている。

この絵画は県指定の有形文化財とされ、今でも長嶋家個人の所有となっている。

さて、真贋の程ははかりかねるのだが、ほんとうであれば、個人の所有は如何なものかと思いますね。

二つの話は似ているようだがかなり違う。高浜は「腫れもの」であり、キリスト教などにも出てくるライ病を連想させる。

腫れ物と言えば、小町伝説で、石岡の北向観音にお参りした時の病も腫れ物だったように思う。

一方喜八の方は妻の亡霊である。これは親鸞が幽霊を静めるのに長い間通い詰めたとされる鉾田市にある「無量寿寺」とも関係があるのかもしれない。

この寺には「幽霊図」があるという。

しかし、長嶋家はこの地の豪族であるというのも何か解せない。

ともかく、与沢は石岡と鹿島方面の海とを結ぶ街道の拠点であった。

塩が運ばれた道でもあったという。

このような見方をしてふるさとも見てみると違って見えてきます。

また参考までに脚本家白井啓治氏の「塩の道余話」を読んでみてください。

とても面白いです。ふるさとを見直してみたいですね。

この話に出てくる倉数の「潮宮神社」は与沢から少し行ったところにあります。

古木が根をむき出しにし、傾きながら聳えている姿はとても不思議な景色です。

一度見てみてください。このような場所を私は他には知りません。

今春(5~6月)に五木寛之氏の「親鸞(上巻)」が電子書籍として無料公開された。

電子書籍元年といわれるように話題もあってかなりのアクセスがあったという。

私も試してみた。上巻のみの公開であったので、比叡山を下りる時までを描いており、それなりに面白かった。

しかし、下巻は買わねばならず読んでいない。

上巻の流れは面白かったが、何か読んでいて物足りなかった。

親鸞を人間くさく描くとこうなってしまうのかもしれない。

今日は昨日の続きということで、親鸞のかかわったとされる話を2つ紹介します。

一つは石岡市高浜にある「爪書阿弥陀堂」である。

話は、親鸞が高浜の岸から霞ケ浦を舟に乗り、鹿島神宮へよく通っていた時の話です。

この地に「腫れもの」で悩む一人の男がおり、親鸞が介抱すると腫れものもなくなり、痛みも無くなってしまった。

感激した男が、親鸞に未来の禍いも取り除いてほしいと懇願すると、「庭の石には阿弥陀如来が宿っているので、それを信心するが良い」と言って去って行った。

男が庭石を調べてみると、うっすらと爪で書かれた阿弥陀如来の姿が浮き彫りになっていた。

これを、阿弥陀堂を建立して代々守ってきたというのである。

もう一つは小美玉市にある「喜八阿弥陀」と「経塚」である。

さて、こちらの話は与沢地区に住む豪族の長島喜八の妻が三人目の子をみごもった時、難産のために亡くなってしまったのです。

そしてその妻が夜な夜な枕元に現れ夜も寝れれなくなったという。

この時に近くを通りかかった親鸞上人をお招きして、亡き妻の霊を静めてもらった。

妻の霊を静めた場所が経塚として残され、長嶋家には親鸞の書いたとされる絵画が三幅残されている。

この絵画は県指定の有形文化財とされ、今でも長嶋家個人の所有となっている。

さて、真贋の程ははかりかねるのだが、ほんとうであれば、個人の所有は如何なものかと思いますね。

二つの話は似ているようだがかなり違う。高浜は「腫れもの」であり、キリスト教などにも出てくるライ病を連想させる。

腫れ物と言えば、小町伝説で、石岡の北向観音にお参りした時の病も腫れ物だったように思う。

一方喜八の方は妻の亡霊である。これは親鸞が幽霊を静めるのに長い間通い詰めたとされる鉾田市にある「無量寿寺」とも関係があるのかもしれない。

この寺には「幽霊図」があるという。

しかし、長嶋家はこの地の豪族であるというのも何か解せない。

ともかく、与沢は石岡と鹿島方面の海とを結ぶ街道の拠点であった。

塩が運ばれた道でもあったという。

このような見方をしてふるさとも見てみると違って見えてきます。

また参考までに脚本家白井啓治氏の「塩の道余話」を読んでみてください。

とても面白いです。ふるさとを見直してみたいですね。

この話に出てくる倉数の「潮宮神社」は与沢から少し行ったところにあります。

古木が根をむき出しにし、傾きながら聳えている姿はとても不思議な景色です。

一度見てみてください。このような場所を私は他には知りません。

親鸞750回忌(5)

さあ、親鸞聖人の750回忌が来年に迫っている。

これだけ続けて関連事を書けば少しは記憶の残るかもしれない。

関東には24輩という弟子が建てた寺があるが、天台宗などに比べどこも派手さはない。

今日は、このテーマを最後にするが、石岡にこの24輩の第四番 乗然房領海の建てた「如来寺」がある。

場所は柿岡の市内中心部に近い。

写真で見たとおり古ぼけた山門が残されている。

この如来寺には聖徳太子の浮足の像という木像が残されていて、親鸞は師としては法然と聖徳太子を崇拝していたという。

もともと自ら宗派を興すつもりもなかったというが、後に弟子たちが宗派を興し、またいろいろな会派が

できているという。

注目すべきは、この如来寺は元は霞ケ浦湖畔の美浦村木原にあったという。霞ケ浦からは光り輝く如来様などがみつかったという言い伝えなどがいくつか残されており、ここにも似た伝えがあるという。

美浦村木原は現在のテキサスインスツルメントがある場所に近い。

また、面白いことに石岡では「茨城」のなまえの起こりとなったとされる「黒坂命(くろさかのみこと)」が、北の方(十王町)まで攻めていき竪破山(たつわれさん)で亡くなり、黒前神社に祀られているが、「死んだら霞ケ浦の見える美浦の地へ葬ってほしい」と言い残していたため、遺体は「輪轜車」(霊柩車)で黒前山から美浦に運ばれたという。(美浦村に残された話)

葬送は赤や青などの旗がひるがえり、雲が飛ぶように見えたり虹が輝くように見えたという。当時の人はその様子を「幡垂(はだしで)の国」と呼んだ。

後に美浦村の地を「信太(垂・しで)の国」というようになったというのである。

黒坂命の墓とされる古墳が大塚地区にあり、弁天塚古墳と呼ばれる。

木原-大塚-陸平(貝塚)などと続いており、古代が意外な形でつながっていますね。

信太小太郎伝説なども残されています。

これには平将門の子供がここで生まれたとする話などが残っているのも面白いですね。

さて、親鸞の草庵は小島と稲田が有名ですが、もう少し北の方(城里)に「大山草庵」があったという。

あまり訪れる人は少ないようですが「阿波山上神社」の入口に碑が建っています。

城里の地には手前に悪路王(アテルイ)の面(首)が残されているという鹿島神社もあります。

これだけ続けて関連事を書けば少しは記憶の残るかもしれない。

関東には24輩という弟子が建てた寺があるが、天台宗などに比べどこも派手さはない。

今日は、このテーマを最後にするが、石岡にこの24輩の第四番 乗然房領海の建てた「如来寺」がある。

場所は柿岡の市内中心部に近い。

写真で見たとおり古ぼけた山門が残されている。

この如来寺には聖徳太子の浮足の像という木像が残されていて、親鸞は師としては法然と聖徳太子を崇拝していたという。

もともと自ら宗派を興すつもりもなかったというが、後に弟子たちが宗派を興し、またいろいろな会派が

できているという。

注目すべきは、この如来寺は元は霞ケ浦湖畔の美浦村木原にあったという。霞ケ浦からは光り輝く如来様などがみつかったという言い伝えなどがいくつか残されており、ここにも似た伝えがあるという。

美浦村木原は現在のテキサスインスツルメントがある場所に近い。

また、面白いことに石岡では「茨城」のなまえの起こりとなったとされる「黒坂命(くろさかのみこと)」が、北の方(十王町)まで攻めていき竪破山(たつわれさん)で亡くなり、黒前神社に祀られているが、「死んだら霞ケ浦の見える美浦の地へ葬ってほしい」と言い残していたため、遺体は「輪轜車」(霊柩車)で黒前山から美浦に運ばれたという。(美浦村に残された話)

葬送は赤や青などの旗がひるがえり、雲が飛ぶように見えたり虹が輝くように見えたという。当時の人はその様子を「幡垂(はだしで)の国」と呼んだ。

後に美浦村の地を「信太(垂・しで)の国」というようになったというのである。

黒坂命の墓とされる古墳が大塚地区にあり、弁天塚古墳と呼ばれる。

木原-大塚-陸平(貝塚)などと続いており、古代が意外な形でつながっていますね。

信太小太郎伝説なども残されています。

これには平将門の子供がここで生まれたとする話などが残っているのも面白いですね。

さて、親鸞の草庵は小島と稲田が有名ですが、もう少し北の方(城里)に「大山草庵」があったという。

あまり訪れる人は少ないようですが「阿波山上神社」の入口に碑が建っています。

城里の地には手前に悪路王(アテルイ)の面(首)が残されているという鹿島神社もあります。

赤穂浪士

今朝は久しぶりに寒いと思ったら、何か白いものが降ったようである。初雪か?

有名な赤穂浪士の討ち入りは元禄15年12月14日ということで、この時期になると、何かと話題が多い。

さて、ここで、常陸と赤穂浪士の意外な関係を少し紹介してみたいと思う。

赤穂浪士は大石内蔵助をはじめ四十七士が主君の仇討をするのであり、皆播州赤穂の出身と思われているようですが、実は半数近くが常陸国真壁、笠間、麻生、東海村などの出身者なのです。

これは、主君浅野家が最初に立藩したのが「真壁藩」でした。そして加増して笠間藩へ移ります。

もう少し詳しく書くと、豊臣秀吉の妻「ねね」の妹が嫁いだ浅野長政は関ヶ原の合戦で家康側につき、和歌山で37万6千石を有したが、家督を子供たちに譲り、この浅野家本家は広島の藩主となります。長政は隠居して真壁藩5万石の藩主となります。

その後、真岡藩2万石の三男(長重)が真壁藩を継ぎ、大坂の役での戦功が認められて真壁藩から笠間藩5万3千5百石に転出しました。

しかし、その子(長直)の時、佐白山頂にあった城への往復が大変であり、麓に藩庁を建てたのが、新城を築いたとして武家諸法度にふれ、正保2年(1645年)赤穂藩5万3千石に転封となったのです。

討ち入りが行われたのはこの57年後であり、討ち入りに加わった年配の方はこの笠間・真壁の出身者が多かったといわれています。

堀部安兵衛の父、堀部弥兵衛は笠間の生まれで、義士の最年長の77歳でした。

どうですか? 意外に身近に関係者がいるかもわかりませんね。

浅野長重の墓は真壁の「伝正寺」にあるといいます。

ちょっとひなびた温泉「伝正寺温泉」(鉱泉)などもありますので、一度探してみては?

ここは、文豪芥川 龍之介や室生犀星なども泊まった宿としても知られ、日帰り入浴500円?くらいだったと思います。

宿のおかみさんがお茶を入れてくれますのでお話などもできるでしょう。

寺は目の前です。

赤穂浪士四十七士の土人形(益子焼)などもあるとのこと。

昔行った時は気がつかなかったが・・・・。

有名な赤穂浪士の討ち入りは元禄15年12月14日ということで、この時期になると、何かと話題が多い。

さて、ここで、常陸と赤穂浪士の意外な関係を少し紹介してみたいと思う。

赤穂浪士は大石内蔵助をはじめ四十七士が主君の仇討をするのであり、皆播州赤穂の出身と思われているようですが、実は半数近くが常陸国真壁、笠間、麻生、東海村などの出身者なのです。

これは、主君浅野家が最初に立藩したのが「真壁藩」でした。そして加増して笠間藩へ移ります。

もう少し詳しく書くと、豊臣秀吉の妻「ねね」の妹が嫁いだ浅野長政は関ヶ原の合戦で家康側につき、和歌山で37万6千石を有したが、家督を子供たちに譲り、この浅野家本家は広島の藩主となります。長政は隠居して真壁藩5万石の藩主となります。

その後、真岡藩2万石の三男(長重)が真壁藩を継ぎ、大坂の役での戦功が認められて真壁藩から笠間藩5万3千5百石に転出しました。

しかし、その子(長直)の時、佐白山頂にあった城への往復が大変であり、麓に藩庁を建てたのが、新城を築いたとして武家諸法度にふれ、正保2年(1645年)赤穂藩5万3千石に転封となったのです。

討ち入りが行われたのはこの57年後であり、討ち入りに加わった年配の方はこの笠間・真壁の出身者が多かったといわれています。

堀部安兵衛の父、堀部弥兵衛は笠間の生まれで、義士の最年長の77歳でした。

どうですか? 意外に身近に関係者がいるかもわかりませんね。

浅野長重の墓は真壁の「伝正寺」にあるといいます。

ちょっとひなびた温泉「伝正寺温泉」(鉱泉)などもありますので、一度探してみては?

ここは、文豪芥川 龍之介や室生犀星なども泊まった宿としても知られ、日帰り入浴500円?くらいだったと思います。

宿のおかみさんがお茶を入れてくれますのでお話などもできるでしょう。

寺は目の前です。

赤穂浪士四十七士の土人形(益子焼)などもあるとのこと。

昔行った時は気がつかなかったが・・・・。

赤穂浪士(2)

今朝は久しぶりに冷え込み車も霜で真っ白でした。

こんな日は筑波山がきれいです。

先日書いたように下り坂の先に急に筑波山が見えると美しさにハッとします。

さて、今日も赤穂浪士討ち入りの話の続きです。

赤穂浪士が討ち入りした吉良邸は元禄14年8月19日に呉服橋内から本所(現両国3丁目)の松平家の屋敷へ屋敷替となったのですが、理由は良くわかりません。

討ち入りをし易くしたのではなどともいわれています。

さて今日は、この引っ越し後の本所吉良邸の隣りにいた土屋逵直(なおみち)と土浦藩の土屋家の関係について調べてみました。

討ち入りの際に、赤穂浪士の求めに対し、吉良家には加勢しないことを約束し、灯りを掲げ、堀を越えてくる者がいたらば矢で射てと命じ討ち入りの手助けをしたということで知られています。

この土屋家の祖先は武田信玄・勝頼に仕えた「片手千人斬り」の逸話でしられる土屋昌恒なのです。

昌恒は武田勝頼に殉じて亡くなりますが、その子忠直が土屋家の存続を許され、相模3千石を拝領し、その後出世して久留里藩(現千葉県君津市)2万石に出世します。

しかし、その2代後の土屋直樹が狂気の振る舞いがあるとして藩を取り上げられてしまいます。

その長男が吉良邸隣りに住んでいた土屋逵直で、3000石の旗本寄合として家督を継いでいたものです。

では土浦の土屋家との関係ですが、これは分家になります。

久留里藩2代目土屋利直の弟土屋数直(土屋忠直の次男)は徳川家光に仕え、徐々に頭角を現し、出世して若年寄まで出世します。

土浦は戦国時代に小田氏の居城でありましたが、江戸時代に入り藩主は幾度となく変わりました。

そこに1662年に土屋数直が1万石で入り、その後年寄りまで栄進し、4万5千石まで加増されています。

数直はほとんど江戸詰めと言われていますが、かなりの文化人としても知られているようです。

土屋家は2代目で一旦土浦から出ますが、またすぐに再任されて土浦藩はこの土屋家が長い間治めることになりました。

忠臣蔵の映画やドラマを見ていると必ずこの隣りの土屋家が出てくるのですが、こんな関係があったのですね。

色々なことを知ってみるとドラマの面白味も倍増しそうです。

さて、私は新潟県の生まれですが、母方の里が長岡にあり子供の時には毎年夏に出かけていました。

この長岡藩は牧野家なのですが、笠間の浅野家が赤穂に移動した後に、この牧野家の分家が笠間に入りました。

このことを知ったのはまだ5年ほど前のことです。

意外に関係があるものですね。

こんな日は筑波山がきれいです。

先日書いたように下り坂の先に急に筑波山が見えると美しさにハッとします。

さて、今日も赤穂浪士討ち入りの話の続きです。

赤穂浪士が討ち入りした吉良邸は元禄14年8月19日に呉服橋内から本所(現両国3丁目)の松平家の屋敷へ屋敷替となったのですが、理由は良くわかりません。

討ち入りをし易くしたのではなどともいわれています。

さて今日は、この引っ越し後の本所吉良邸の隣りにいた土屋逵直(なおみち)と土浦藩の土屋家の関係について調べてみました。

討ち入りの際に、赤穂浪士の求めに対し、吉良家には加勢しないことを約束し、灯りを掲げ、堀を越えてくる者がいたらば矢で射てと命じ討ち入りの手助けをしたということで知られています。

この土屋家の祖先は武田信玄・勝頼に仕えた「片手千人斬り」の逸話でしられる土屋昌恒なのです。

昌恒は武田勝頼に殉じて亡くなりますが、その子忠直が土屋家の存続を許され、相模3千石を拝領し、その後出世して久留里藩(現千葉県君津市)2万石に出世します。

しかし、その2代後の土屋直樹が狂気の振る舞いがあるとして藩を取り上げられてしまいます。

その長男が吉良邸隣りに住んでいた土屋逵直で、3000石の旗本寄合として家督を継いでいたものです。

では土浦の土屋家との関係ですが、これは分家になります。

久留里藩2代目土屋利直の弟土屋数直(土屋忠直の次男)は徳川家光に仕え、徐々に頭角を現し、出世して若年寄まで出世します。

土浦は戦国時代に小田氏の居城でありましたが、江戸時代に入り藩主は幾度となく変わりました。

そこに1662年に土屋数直が1万石で入り、その後年寄りまで栄進し、4万5千石まで加増されています。

数直はほとんど江戸詰めと言われていますが、かなりの文化人としても知られているようです。

土屋家は2代目で一旦土浦から出ますが、またすぐに再任されて土浦藩はこの土屋家が長い間治めることになりました。

忠臣蔵の映画やドラマを見ていると必ずこの隣りの土屋家が出てくるのですが、こんな関係があったのですね。

色々なことを知ってみるとドラマの面白味も倍増しそうです。

さて、私は新潟県の生まれですが、母方の里が長岡にあり子供の時には毎年夏に出かけていました。

この長岡藩は牧野家なのですが、笠間の浅野家が赤穂に移動した後に、この牧野家の分家が笠間に入りました。

このことを知ったのはまだ5年ほど前のことです。

意外に関係があるものですね。

曾我兄弟の仇討

今日は冬の関東らしくカラリと晴れ久しぶりにスッキリした休日となった。

しかし、何処も行かずにノンビリ過ごした。

昨日まで赤穂浪士と常陸の関係を少し書いたが、この中で笠間出身の堀部弥兵衛のことを紹介しました。

この娘婿が堀部安兵衛である。

堀部安兵衛を有名にしたのは高田馬場の決闘で助太刀に駆けつけ数人を切り倒したとして有名になったのですが、この時は中山安兵衛といいました。

決闘のうわさがたちまち江戸中に知れ渡り、これを聞いた堀部弥兵衛が娘の婿に迎えたのです。

しかし、この決闘の話は後に尾ひれがついて美化されたり、親の敵であったり話はいろいろに変化していきます。

元をたどると伊予西条藩の二人が喧嘩をして決闘をすることになり、助っ人が足りなくなり友人の手助けしたようです。

でもさぞかし強かったのでしょうね。少なくても3人は切り倒しているようです。

話は変わりますが、今日は富士の裾野での曾我兄弟の仇討ちと石岡の関係を少し紹介しましょう。

これは、赤穂浪士の仇討、伊賀越えの仇討と並ぶ日本三大仇討事件というそうです。

私も、昔子供の頃の読み物で読んだことがある程度しか知りません。

時代は鎌倉時代初期、源頼朝が富士に巻狩りに行った時に起きました。

「工藤祐経との所領争い雇った刺客に襲撃され、父を殺された兄弟が源頼朝の家臣となっていた工藤祐経を富士裾野で行われた頼朝の巻狩り(鹿や猪の狩りであるが、軍事訓練が目的)の時に親の仇討をした」

という内容ですが、この時にここ石岡が関係してくるのです。

常陸国には大掾(だいじょう)職(常陸介の下の位だが実質の統治職)を代々多気氏(義幹)が就いていたが、これを欲しい守護職八田氏(知家)がこの事件をきっかけに源頼朝に義幹に謀反の疑いがあると換言したのです。

曾我兄弟の仇討の後、源頼朝は自分も狙われたとのうわさもあり、また鎌倉に残っていた弟に野心の疑いがあったりし、大分疑心暗鬼になっていた時であり、すぐに大掾(多気)義幹は鎌倉に呼びつけられました。

義幹は申し開きがうまくできず、また八田の仕掛けた罠にはまって領地と大掾職を取り上げられてしまいます。

しかし、この職をねらっていた八田知家に大掾職はいかず、水戸の同じ家系の馬場氏に大掾職が渡りました。

石岡の人達はこの大掾氏が平国香より始まった、平家の子孫であると良く言います。

しかし、この平大掾職も一族ではなく、この時に変わっているのです。

もっとも平国香が没した後、家系を引き継いだ多気大掾の時代は約220年くらいですし、その後の大掾職についた馬場資幹がこの石岡の地(貝地)に「石岡城(外城)」を築き、約200年後に馬場詮国が旧国衙に府中城を築いて滅びるまで、馬場大掾は380年近く続いたのです。

ところで、多気義幹は曾我兄弟の仇討事件後に失脚しましたが、次男茂幹は芹沢氏(新撰組の芹沢鴨はこの一族)の祖となったというのも何か知ると面白いですね。

しかし、何処も行かずにノンビリ過ごした。

昨日まで赤穂浪士と常陸の関係を少し書いたが、この中で笠間出身の堀部弥兵衛のことを紹介しました。

この娘婿が堀部安兵衛である。

堀部安兵衛を有名にしたのは高田馬場の決闘で助太刀に駆けつけ数人を切り倒したとして有名になったのですが、この時は中山安兵衛といいました。

決闘のうわさがたちまち江戸中に知れ渡り、これを聞いた堀部弥兵衛が娘の婿に迎えたのです。

しかし、この決闘の話は後に尾ひれがついて美化されたり、親の敵であったり話はいろいろに変化していきます。

元をたどると伊予西条藩の二人が喧嘩をして決闘をすることになり、助っ人が足りなくなり友人の手助けしたようです。

でもさぞかし強かったのでしょうね。少なくても3人は切り倒しているようです。

話は変わりますが、今日は富士の裾野での曾我兄弟の仇討ちと石岡の関係を少し紹介しましょう。

これは、赤穂浪士の仇討、伊賀越えの仇討と並ぶ日本三大仇討事件というそうです。

私も、昔子供の頃の読み物で読んだことがある程度しか知りません。

時代は鎌倉時代初期、源頼朝が富士に巻狩りに行った時に起きました。

「工藤祐経との所領争い雇った刺客に襲撃され、父を殺された兄弟が源頼朝の家臣となっていた工藤祐経を富士裾野で行われた頼朝の巻狩り(鹿や猪の狩りであるが、軍事訓練が目的)の時に親の仇討をした」

という内容ですが、この時にここ石岡が関係してくるのです。

常陸国には大掾(だいじょう)職(常陸介の下の位だが実質の統治職)を代々多気氏(義幹)が就いていたが、これを欲しい守護職八田氏(知家)がこの事件をきっかけに源頼朝に義幹に謀反の疑いがあると換言したのです。

曾我兄弟の仇討の後、源頼朝は自分も狙われたとのうわさもあり、また鎌倉に残っていた弟に野心の疑いがあったりし、大分疑心暗鬼になっていた時であり、すぐに大掾(多気)義幹は鎌倉に呼びつけられました。

義幹は申し開きがうまくできず、また八田の仕掛けた罠にはまって領地と大掾職を取り上げられてしまいます。

しかし、この職をねらっていた八田知家に大掾職はいかず、水戸の同じ家系の馬場氏に大掾職が渡りました。

石岡の人達はこの大掾氏が平国香より始まった、平家の子孫であると良く言います。

しかし、この平大掾職も一族ではなく、この時に変わっているのです。

もっとも平国香が没した後、家系を引き継いだ多気大掾の時代は約220年くらいですし、その後の大掾職についた馬場資幹がこの石岡の地(貝地)に「石岡城(外城)」を築き、約200年後に馬場詮国が旧国衙に府中城を築いて滅びるまで、馬場大掾は380年近く続いたのです。

ところで、多気義幹は曾我兄弟の仇討事件後に失脚しましたが、次男茂幹は芹沢氏(新撰組の芹沢鴨はこの一族)の祖となったというのも何か知ると面白いですね。

若松町の仇討事件

このブログも130回程になり、過去のブログを読みたいという方もでてきた。

うれしいことだ。 そこで、自分の整理もかねて今までのものを一覧表にまとめてみた。

左の項目のプロフィールの最後にURLへのリンクを貼ったので、もし興味がおありの方はクリックください。

一覧表が出ますので、興味のあるタイトル等がありましたらクリックして見てくださいね。

さて、昨日は赤穂浪士、曾我兄弟の仇討事件を書いたので、もうひとつここ石岡で起きた仇討事件について紹介しましょう。

この大事件は、幕末の安政三年(1856年)1月に府中平村若松町で起こりました。

ことのいきさつは越後(新潟県)新発田藩(10万石)で起きた事件がきっかけでした。

仇討事件の前年10月に新発田藩の飯島量平の母(49歳)が傍輩の飯島惣吉により殺害され、姉も深手の傷を負ってしまったのです。

そして惣吉は行方をくらまし逃げてしまったのです。

そこでまだ16歳であった飯島量平は母の仇討を藩に申し出て許可されます。

また当時江戸詰め藩士であった伯父榎本周吾も助太刀を申し出ます。

こうして、敵を探す旅に出るのです。

新発田から会津方面へ敵の消息を求めていきます。

そのうち、敵は米沢から仙台に行き、そこからまたいなくなったとの情報を聞き、三春、相馬、岩城、上田宿などを探しまわったといいます。

更に小名浜、中村、仙台、白石、福島、二本松、須賀川、棚倉、水戸と探してようやく手がかりを得たのです。

敵の惣吉が府中(石岡)宿香丸町で髪結床菊蔵のところに髪床職人になって身を隠していたことが判明したのです。

相手を確認して、見張っていると、追手に気がついた惣吉が夜中に逃げ出したため、町はずれで切り殺したのです。

この殺人は新発田藩の仇討許可証を持参していたため、仇討として認められ、丁寧に扱われたといいます。

相手の確認には新発田藩江戸の上屋敷から三人の使者が来たといいます。

また、その後、仇討をとげた飯島量平は新発田へ戻り、出世を果たしたといいます。

新発田藩から府中へは関係者に謝礼の金や礼状が届いたとそうです。

仇討事件はテレビでは時々でてきますが、実際にはあまり多くはなかったのでしょうね。

このように遠いところから探しまわって本懐を遂げたのですから、話としては日の目を見ても面白いだろうと思います。

今日は仇討事件ついでに身近な事件を紹介しました。(石岡市史 下巻を参考にしました)

うれしいことだ。 そこで、自分の整理もかねて今までのものを一覧表にまとめてみた。

左の項目のプロフィールの最後にURLへのリンクを貼ったので、もし興味がおありの方はクリックください。

一覧表が出ますので、興味のあるタイトル等がありましたらクリックして見てくださいね。

さて、昨日は赤穂浪士、曾我兄弟の仇討事件を書いたので、もうひとつここ石岡で起きた仇討事件について紹介しましょう。

この大事件は、幕末の安政三年(1856年)1月に府中平村若松町で起こりました。

ことのいきさつは越後(新潟県)新発田藩(10万石)で起きた事件がきっかけでした。

仇討事件の前年10月に新発田藩の飯島量平の母(49歳)が傍輩の飯島惣吉により殺害され、姉も深手の傷を負ってしまったのです。

そして惣吉は行方をくらまし逃げてしまったのです。

そこでまだ16歳であった飯島量平は母の仇討を藩に申し出て許可されます。

また当時江戸詰め藩士であった伯父榎本周吾も助太刀を申し出ます。

こうして、敵を探す旅に出るのです。

新発田から会津方面へ敵の消息を求めていきます。

そのうち、敵は米沢から仙台に行き、そこからまたいなくなったとの情報を聞き、三春、相馬、岩城、上田宿などを探しまわったといいます。

更に小名浜、中村、仙台、白石、福島、二本松、須賀川、棚倉、水戸と探してようやく手がかりを得たのです。

敵の惣吉が府中(石岡)宿香丸町で髪結床菊蔵のところに髪床職人になって身を隠していたことが判明したのです。

相手を確認して、見張っていると、追手に気がついた惣吉が夜中に逃げ出したため、町はずれで切り殺したのです。

この殺人は新発田藩の仇討許可証を持参していたため、仇討として認められ、丁寧に扱われたといいます。

相手の確認には新発田藩江戸の上屋敷から三人の使者が来たといいます。

また、その後、仇討をとげた飯島量平は新発田へ戻り、出世を果たしたといいます。

新発田藩から府中へは関係者に謝礼の金や礼状が届いたとそうです。

仇討事件はテレビでは時々でてきますが、実際にはあまり多くはなかったのでしょうね。

このように遠いところから探しまわって本懐を遂げたのですから、話としては日の目を見ても面白いだろうと思います。

今日は仇討事件ついでに身近な事件を紹介しました。(石岡市史 下巻を参考にしました)

五百羅漢

今日は皆既月食とのことであったが、生憎雲が多くて月は見えなかったようである。

昨日は満月が良く見えていたのだが残念です。

さて、今日は五百羅漢について紹介します。

私が五百羅漢の名前を知ったのは今から40年くらい前のことです。

山陰へ旅に出て出雲から立久恵峡という山合いにある渓谷へ立ち寄った時です。

途中の岩肌に彫られた人物像が五百羅漢であると聞いたのでした。

立久恵峡は山陰の耶馬渓ともいわれる景勝地ですが、その五百羅漢の顔を調べると必ず自分に似た顔があると地元の方より聞きました。

そのため、五百羅漢というものはそういうものなのか・・・ 程度の認識を長いこと思ってきました。

茨城に越してきて、石岡のすぐ近くのかすみがうら市(旧千代田町)志筑を車で通りかかった時に「五百羅漢の寺」の看板が目にとまり気になっていましたが、看板もあまり人目を惹くものでもなかったので「どうせたいしたところではないだろう」と通り過ごしていました。

その後、石岡に越してきて、この地の歴史にも興味がわくと、志筑もとても興味深い地に変わっていきました。

そして、志筑城跡(現志筑小学校)を訪ねた時にその寺に寄って見たのです。

寺の名前は「長興寺」です。いってみて大変ユニークな寺に驚かされました。

山門をくぐってすぐ色々な石像が迎えてくれます。

裏手の高台には昔の志筑藩の藩主本堂家の墓があります。

墓への登り石段の両脇もたくさんの石像が並んでいます。

しかし、この寺の最大の特徴は、いまでも様々な石像が彫られているのです。

彫刻家の鶴見周作さんが、この寺でユニークでかわいらしいな石像を作っています。

五百羅漢像を造る会のような組織があり、休日などに会員が石像作りをしているようです。

鶴見さんの石像は、上の写真にあるように石の表面にかわいらしい子供の顔を浮き上がらせた像が特徴になっています。

どうですか? かわいらしいですね。

さて、この長興寺の住職の方の家が石岡の香丸町にあります。

またその家の前にある「香丸資料館」で毎年秋に、鶴見周作さんの展覧会が開かれています。

そして鶴見さんも石岡に住んでおられます。

お寺は隣町ではありますが、とても近い場所ですので、石岡の方も一度訪ねてみてください。

私も娘たちやその友達が来た時に訪れました。

感想は「千と千尋を思わせる場所だ」と気にいっていました。

寺の前を少し裏山の方へいくと、すぐ下に田圃が開けますが、ここに万葉集に歌われた「師付の田井」があります。

万葉の世界に思いをはせてみても良いでしょう。

このお寺は梅と桜の季節がお勧めです。

昨日は満月が良く見えていたのだが残念です。

さて、今日は五百羅漢について紹介します。

私が五百羅漢の名前を知ったのは今から40年くらい前のことです。

山陰へ旅に出て出雲から立久恵峡という山合いにある渓谷へ立ち寄った時です。

途中の岩肌に彫られた人物像が五百羅漢であると聞いたのでした。

立久恵峡は山陰の耶馬渓ともいわれる景勝地ですが、その五百羅漢の顔を調べると必ず自分に似た顔があると地元の方より聞きました。

そのため、五百羅漢というものはそういうものなのか・・・ 程度の認識を長いこと思ってきました。

茨城に越してきて、石岡のすぐ近くのかすみがうら市(旧千代田町)志筑を車で通りかかった時に「五百羅漢の寺」の看板が目にとまり気になっていましたが、看板もあまり人目を惹くものでもなかったので「どうせたいしたところではないだろう」と通り過ごしていました。

その後、石岡に越してきて、この地の歴史にも興味がわくと、志筑もとても興味深い地に変わっていきました。

そして、志筑城跡(現志筑小学校)を訪ねた時にその寺に寄って見たのです。

寺の名前は「長興寺」です。いってみて大変ユニークな寺に驚かされました。

山門をくぐってすぐ色々な石像が迎えてくれます。

裏手の高台には昔の志筑藩の藩主本堂家の墓があります。

墓への登り石段の両脇もたくさんの石像が並んでいます。

しかし、この寺の最大の特徴は、いまでも様々な石像が彫られているのです。

彫刻家の鶴見周作さんが、この寺でユニークでかわいらしいな石像を作っています。

五百羅漢像を造る会のような組織があり、休日などに会員が石像作りをしているようです。

鶴見さんの石像は、上の写真にあるように石の表面にかわいらしい子供の顔を浮き上がらせた像が特徴になっています。

どうですか? かわいらしいですね。

さて、この長興寺の住職の方の家が石岡の香丸町にあります。

またその家の前にある「香丸資料館」で毎年秋に、鶴見周作さんの展覧会が開かれています。

そして鶴見さんも石岡に住んでおられます。

お寺は隣町ではありますが、とても近い場所ですので、石岡の方も一度訪ねてみてください。

私も娘たちやその友達が来た時に訪れました。

感想は「千と千尋を思わせる場所だ」と気にいっていました。

寺の前を少し裏山の方へいくと、すぐ下に田圃が開けますが、ここに万葉集に歌われた「師付の田井」があります。

万葉の世界に思いをはせてみても良いでしょう。

このお寺は梅と桜の季節がお勧めです。

十八羅漢

今日は真ん丸の月がきれいに東の空に登ってきた。

昨日の月食が見られなかったのは残念だった。

今日は冬至。カボチャを食べたから、あとはゆず湯に入らねば・・・。

庭のゆずは小粒だが鈴なりだ。

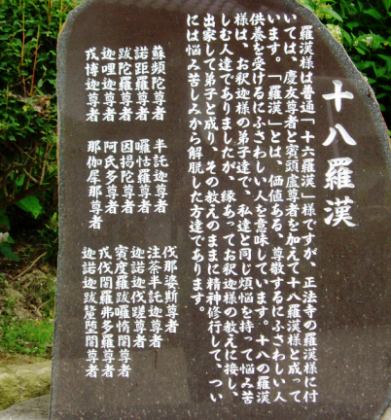

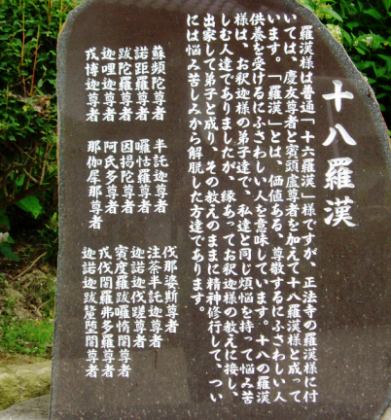

さて、昨日五百羅漢の寺(長興寺)を紹介しましたので、今日は十八羅漢のある寺を紹介します。

羅漢のことは長い間「五百羅漢」しか知りませんでした。

しかし、大覚寺を訪れた時に、大増地区の街道沿いの案内板には「百観音の寺」の案内があり道案内に従って大増地区の奥へと導かれて行きました。

寺の名前は「正法寺」です。この寺の本堂へ登る石段の両脇に石像が並んで置かれていました。

説明には十八羅漢とあります。この説明の通り羅漢とはお釈迦様の弟子をさし、通常は十六羅漢であるという。

しかし、ここ正法寺は二人多い。どのような二人なのかは名前があるので調べれば分かるかもしれない。

まだ調べていない。また別なところでそのうちに調べることになるかもしれない。

このように、知らないところを訪ねて、新たな知識が生まれる。

しかし、この正法寺を訪れてみて、この寺の手前に「二十三夜尊」の碑がたくさん立っているのに驚かされる。

石段の脇にはきれいな水が流れ、アジサイの花が美しいので、この頃が訪れるにはお勧めです。

また登り切った左手に「やまなし」の木が市の記念樹になっていました。

昨日の月食が見られなかったのは残念だった。

今日は冬至。カボチャを食べたから、あとはゆず湯に入らねば・・・。

庭のゆずは小粒だが鈴なりだ。

さて、昨日五百羅漢の寺(長興寺)を紹介しましたので、今日は十八羅漢のある寺を紹介します。

羅漢のことは長い間「五百羅漢」しか知りませんでした。

しかし、大覚寺を訪れた時に、大増地区の街道沿いの案内板には「百観音の寺」の案内があり道案内に従って大増地区の奥へと導かれて行きました。

寺の名前は「正法寺」です。この寺の本堂へ登る石段の両脇に石像が並んで置かれていました。

説明には十八羅漢とあります。この説明の通り羅漢とはお釈迦様の弟子をさし、通常は十六羅漢であるという。

しかし、ここ正法寺は二人多い。どのような二人なのかは名前があるので調べれば分かるかもしれない。

まだ調べていない。また別なところでそのうちに調べることになるかもしれない。

このように、知らないところを訪ねて、新たな知識が生まれる。

しかし、この正法寺を訪れてみて、この寺の手前に「二十三夜尊」の碑がたくさん立っているのに驚かされる。

石段の脇にはきれいな水が流れ、アジサイの花が美しいので、この頃が訪れるにはお勧めです。

また登り切った左手に「やまなし」の木が市の記念樹になっていました。

天狗の話 - 猿田彦

さお今年も3日目、地域・歴史ネタのスタートです。

最初は「天狗の話」から数回にわたって知っていることを紹介します。

今日は天狗の姿の原型と言われている「猿田彦」のお話です。

猿田彦は日本書紀などの神話に出てくる神様で、神が高天原に降り立つ時に、下りる場所から葦原中国(あしはらのなかつくに)までの道案内の神として登場します。

神が降りたのは宮崎県高千穂、そして葦原中国は出雲あたりを指すと思われていますが、神話ですから諸説あり、神の国から日本の本土への道案内との解釈もあるようです。

今日は天狗の話ですから、この神話はさておいて、猿田彦命の姿が、天狗そっくりなのです。

上の写真は石岡のお祭りの祭礼に出てくる行列の先頭を行く猿田彦です。

まさに天狗ですね。

もっとも、お祭りの時はこの前に「富田のささら」という変わった三匹の獅子が露払いをします。

上の写真は「染谷十二座神楽」に登場する猿田彦です。これも神楽の最初に登場します。

神話に出てくる猿田彦は「鼻長は七咫、背長は七尺、目が八咫鏡のようだ」とあります。

「咫(あた)」は長さの単位で、直径1尺の円周の長さを4咫としたという。

1咫≒0.8尺という。

中国後漢時代の1尺は約23cmほどだというので、背の高さは約161cm、鼻長は129cmとばかに鼻が長い。

もっとも長いことを誇張したものと思われるし、目にいたっては八咫鏡というので直径が50cm近い円になってしまう。

もっともこの八咫というのは単に大きいというように使われているそうで、大きさをまともに考えてもしょうがない。

私も、少し興味を持ってこの猿田彦を調べてみた。

そうすると、面白いことが判ってきた。何事も知らないことが多いですね。

それは、猿田彦が天照大神の命により地上に降り立った神(邇邇芸尊)の道案内を終えると、天宇受売命(あめのうずめ)が猿田彦の生まれ故郷である伊勢国の五十鈴川の川上について行くのです。

そして名前を「猿女君(さるめのきみ)」と呼ばれるようになるのですが、どうもこの女性の姿がエロっぽく書かれてもおり、二人は結婚したと考えられています。

猿田彦は伊勢の海でおぼれ死んでしまいますが、日本の神話は単純なようでわかりにくいですね。

さて、猿田彦はこのように伊勢より南側の行動しかないのですが、ここ常陸にも祀られたところが多く存在します。またこのようにお祭りなどで登場します。

石岡の大覚寺の少し先を羽黒の方に進んだところに桜川市「猿田」という地名があります。

下の写真はそこの小学校です。

全校生徒54人です。1学年10人前後しか生徒がいません。きっとのびのびと育っているのでしょうね。

猿田と言う地名は実は銚子にもあります。

銚子にも時々出かけていますが通る時に見かけてやはり気になりました。

もっとも、私の娘にいわせれば「こんな名前の小学校ではかわいそう」とも言っていました。

何時の間に猿が嫌われてしまったのでしょうか?

猿田彦は道案内の神であるので「道祖神」として考えられたり江戸時代の庚申講との関係もいわれてきています。

ところで、常陸には「猿田」さんという名字が多いそうです。常陸大宮周辺に多いと聞きます。

昔の名前などを考えるときに漢字から考えるとわからないことが良くあります。

発音などを調べてみるのも良いのかもしれません。

「去る」「佐瑠」「佐太」「戯人」や琉球語?縄文語?などとの関連も面白そうですね。

どちらにしろ、私には詳しくはわかりません。

知っているのは猿田彦が天狗の顔のようだということだけです。

ではまた続きは明日へ。

最初は「天狗の話」から数回にわたって知っていることを紹介します。

今日は天狗の姿の原型と言われている「猿田彦」のお話です。

猿田彦は日本書紀などの神話に出てくる神様で、神が高天原に降り立つ時に、下りる場所から葦原中国(あしはらのなかつくに)までの道案内の神として登場します。

神が降りたのは宮崎県高千穂、そして葦原中国は出雲あたりを指すと思われていますが、神話ですから諸説あり、神の国から日本の本土への道案内との解釈もあるようです。

今日は天狗の話ですから、この神話はさておいて、猿田彦命の姿が、天狗そっくりなのです。

上の写真は石岡のお祭りの祭礼に出てくる行列の先頭を行く猿田彦です。

まさに天狗ですね。

もっとも、お祭りの時はこの前に「富田のささら」という変わった三匹の獅子が露払いをします。

上の写真は「染谷十二座神楽」に登場する猿田彦です。これも神楽の最初に登場します。

神話に出てくる猿田彦は「鼻長は七咫、背長は七尺、目が八咫鏡のようだ」とあります。

「咫(あた)」は長さの単位で、直径1尺の円周の長さを4咫としたという。

1咫≒0.8尺という。

中国後漢時代の1尺は約23cmほどだというので、背の高さは約161cm、鼻長は129cmとばかに鼻が長い。

もっとも長いことを誇張したものと思われるし、目にいたっては八咫鏡というので直径が50cm近い円になってしまう。

もっともこの八咫というのは単に大きいというように使われているそうで、大きさをまともに考えてもしょうがない。

私も、少し興味を持ってこの猿田彦を調べてみた。

そうすると、面白いことが判ってきた。何事も知らないことが多いですね。

それは、猿田彦が天照大神の命により地上に降り立った神(邇邇芸尊)の道案内を終えると、天宇受売命(あめのうずめ)が猿田彦の生まれ故郷である伊勢国の五十鈴川の川上について行くのです。

そして名前を「猿女君(さるめのきみ)」と呼ばれるようになるのですが、どうもこの女性の姿がエロっぽく書かれてもおり、二人は結婚したと考えられています。

猿田彦は伊勢の海でおぼれ死んでしまいますが、日本の神話は単純なようでわかりにくいですね。

さて、猿田彦はこのように伊勢より南側の行動しかないのですが、ここ常陸にも祀られたところが多く存在します。またこのようにお祭りなどで登場します。

石岡の大覚寺の少し先を羽黒の方に進んだところに桜川市「猿田」という地名があります。

下の写真はそこの小学校です。

全校生徒54人です。1学年10人前後しか生徒がいません。きっとのびのびと育っているのでしょうね。

猿田と言う地名は実は銚子にもあります。

銚子にも時々出かけていますが通る時に見かけてやはり気になりました。

もっとも、私の娘にいわせれば「こんな名前の小学校ではかわいそう」とも言っていました。

何時の間に猿が嫌われてしまったのでしょうか?

猿田彦は道案内の神であるので「道祖神」として考えられたり江戸時代の庚申講との関係もいわれてきています。

ところで、常陸には「猿田」さんという名字が多いそうです。常陸大宮周辺に多いと聞きます。

昔の名前などを考えるときに漢字から考えるとわからないことが良くあります。

発音などを調べてみるのも良いのかもしれません。

「去る」「佐瑠」「佐太」「戯人」や琉球語?縄文語?などとの関連も面白そうですね。

どちらにしろ、私には詳しくはわかりません。

知っているのは猿田彦が天狗の顔のようだということだけです。

ではまた続きは明日へ。