大原幽学遺跡(1)

昨日の千葉県香取市にある府馬の大クスから少し旭市の方に行ったところに「大原幽学遺跡」と書かれた国の遺跡があるので立寄ることにした。

大原幽学(ゆうがく)という人については残念ながらあまり知らない。

Wikipediaによると

「寛政9年3月17日(1797年4月13日) - 安政5年3月8日(1858年4月21日))は、江戸時代後期の農政学者、農民指導者。下総国香取郡長部(ながべ)村(後の千葉県香取郡干潟町、現在の旭市)を拠点に、天保9年(1838年)に先祖株組合という農業協同組合を世界で初めて創設した。」

と書かれている。

江戸後期の農学者で農協の創設者のようだ。

府馬の大クスの場所から南の方に進むと県道沿いに案内板があった。

そこから畑の間のような道を通り、山道を抜けてどんどん進むと、山を下ったところで水田が開けた場所に出た。

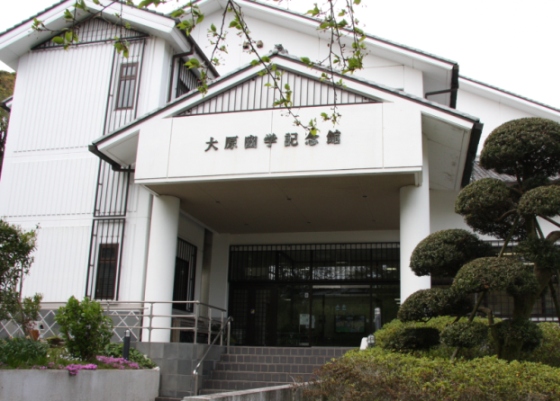

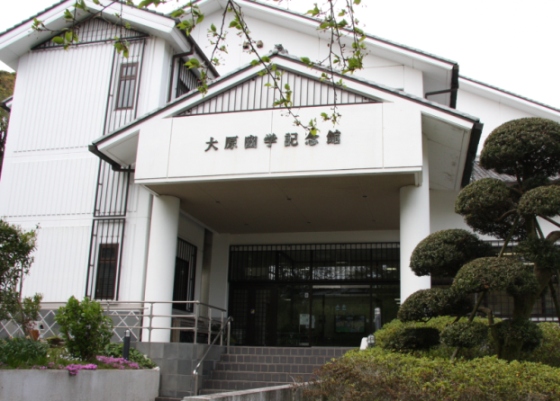

その一角に白い大きな建物が見えた。 これが大原幽学記念館ど。

大原幽学は尾張(現名古屋)の生まれで、江戸時代に混乱した時代にこの房総の長部(ながべ)村を中心に農村改革指導をおこなったという。

(記念館のHPはこちら)

この記念館の1Fには「椿海(つばきのうみ)」の干拓事業で干潟八万石と言われるようになった郷土資料の展示がなされ、2Fではこの大原幽学に関係する資料が展示されているそうです。

でも何でこんな田舎にこれほど立派な施設があるのかと不思議に思ったが、農協を始めて造った人と知って少し納得。

記念館は有料で今回時間もなかったのでパスしてその先に進むとすぐ左側に大きな藁葺の屋敷が保存されていた。

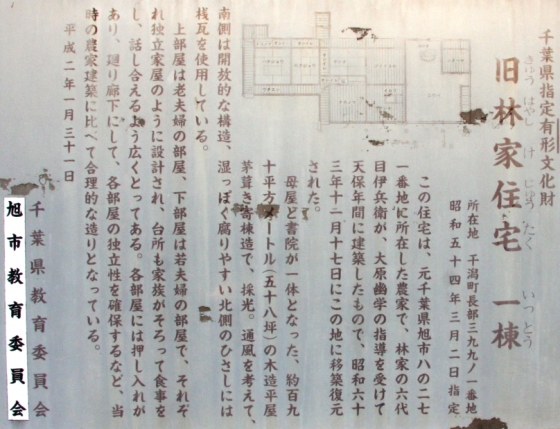

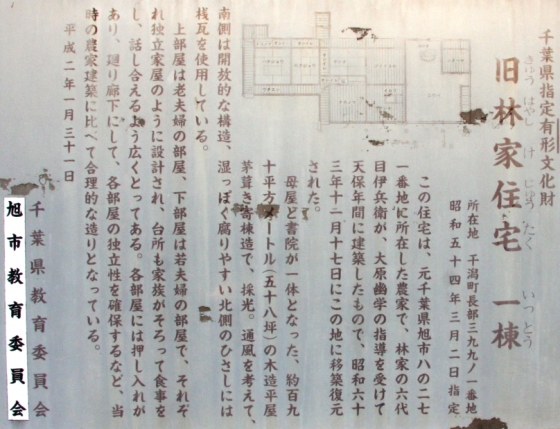

江戸時代の天保年間に大原幽学の指導を受けて建築したという林家住宅。

住居があったのはJR旭駅近くの少し南側である。

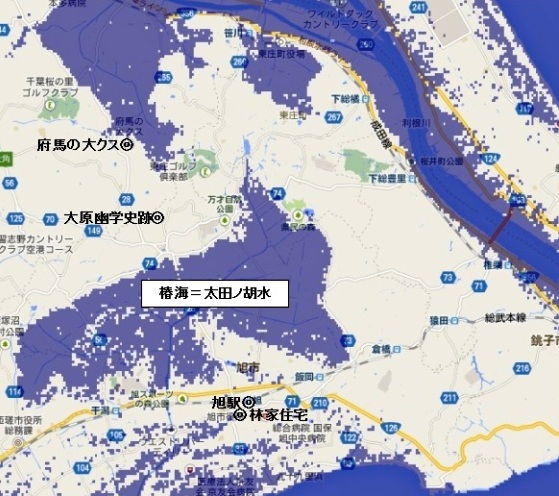

旭駅とこの幽学記念館のある場所との間にも昔は大きな内海が広がっていた。

しかしそれも次第に海とは切り離されて大きな湖になっていたようだ。

ここを江戸時代に干拓したのだろう。

ちょっと農家の家とは思えない立派な家である。

機能的な工夫もされている。

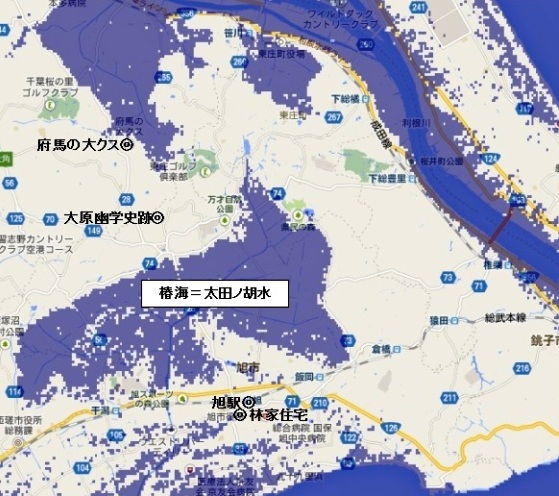

ここに来てやはり干拓されたと言う「椿海」が気になりやはりFloodMaps で海面を+5mした地図を眺めて見た。

上に現われた大きな湖が「椿海(つばきのうみ)」であるようだ。

ここに伝わる話が面白いので残しておきたい。

「昔、この地に邪神が住む椿の大木があり、香取神宮がこれを東方の海中に椿の木ごと放逐したところ、その跡地に水が溜まって海になったという伝説があるが、当時の玉の浦の入り江が犬吠埼方面からの砂洲の形成によって出口を塞がれできた湖である。」(Wikipediaより)

この湖が江戸時代まであったがここを江戸後期に干拓して水田が出来あがったようだ。

いろいろ調べて見ると面白いものだ。

この大原幽学遺跡は結構広いので明日もう少し紹介します。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。

大原幽学(ゆうがく)という人については残念ながらあまり知らない。

Wikipediaによると

「寛政9年3月17日(1797年4月13日) - 安政5年3月8日(1858年4月21日))は、江戸時代後期の農政学者、農民指導者。下総国香取郡長部(ながべ)村(後の千葉県香取郡干潟町、現在の旭市)を拠点に、天保9年(1838年)に先祖株組合という農業協同組合を世界で初めて創設した。」

と書かれている。

江戸後期の農学者で農協の創設者のようだ。

府馬の大クスの場所から南の方に進むと県道沿いに案内板があった。

そこから畑の間のような道を通り、山道を抜けてどんどん進むと、山を下ったところで水田が開けた場所に出た。

その一角に白い大きな建物が見えた。 これが大原幽学記念館ど。

大原幽学は尾張(現名古屋)の生まれで、江戸時代に混乱した時代にこの房総の長部(ながべ)村を中心に農村改革指導をおこなったという。

(記念館のHPはこちら)

この記念館の1Fには「椿海(つばきのうみ)」の干拓事業で干潟八万石と言われるようになった郷土資料の展示がなされ、2Fではこの大原幽学に関係する資料が展示されているそうです。

でも何でこんな田舎にこれほど立派な施設があるのかと不思議に思ったが、農協を始めて造った人と知って少し納得。

記念館は有料で今回時間もなかったのでパスしてその先に進むとすぐ左側に大きな藁葺の屋敷が保存されていた。

江戸時代の天保年間に大原幽学の指導を受けて建築したという林家住宅。

住居があったのはJR旭駅近くの少し南側である。

旭駅とこの幽学記念館のある場所との間にも昔は大きな内海が広がっていた。

しかしそれも次第に海とは切り離されて大きな湖になっていたようだ。

ここを江戸時代に干拓したのだろう。

ちょっと農家の家とは思えない立派な家である。

機能的な工夫もされている。

ここに来てやはり干拓されたと言う「椿海」が気になりやはりFloodMaps で海面を+5mした地図を眺めて見た。

上に現われた大きな湖が「椿海(つばきのうみ)」であるようだ。

ここに伝わる話が面白いので残しておきたい。

「昔、この地に邪神が住む椿の大木があり、香取神宮がこれを東方の海中に椿の木ごと放逐したところ、その跡地に水が溜まって海になったという伝説があるが、当時の玉の浦の入り江が犬吠埼方面からの砂洲の形成によって出口を塞がれできた湖である。」(Wikipediaより)

この湖が江戸時代まであったがここを江戸後期に干拓して水田が出来あがったようだ。

いろいろ調べて見ると面白いものだ。

この大原幽学遺跡は結構広いので明日もう少し紹介します。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。大原幽学遺跡(2)

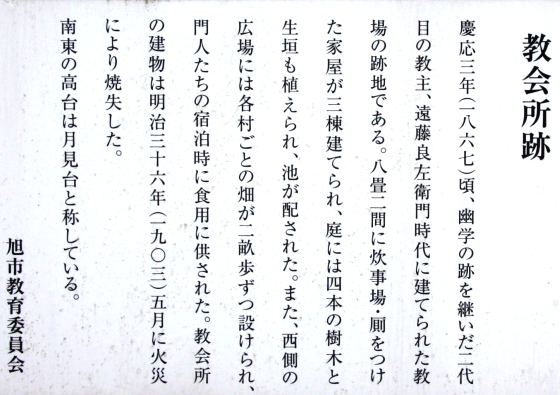

江戸時代の農学者「大原幽学」の遺跡を保存している千葉県旭市の施設を紹介しています。

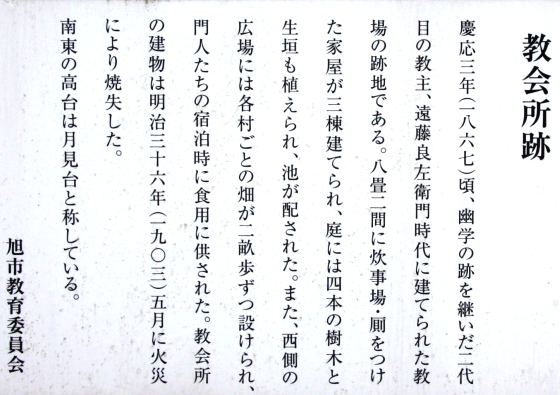

世界で初めて農協のような組織を作ってこの場所に教習所などを建て多くの人を指導したようです。

天保水滸伝などにも登場すると言いますが、三波春夫の歌に登場した平手造酒をどうにか覚えているくらいで、ほとんど記憶にありません。

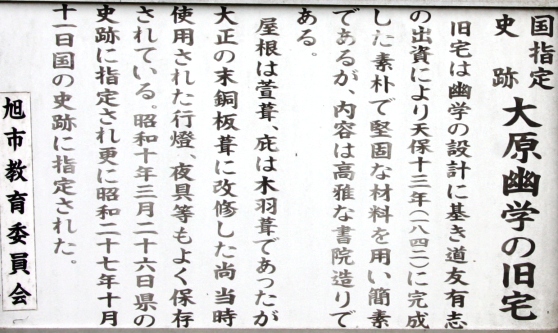

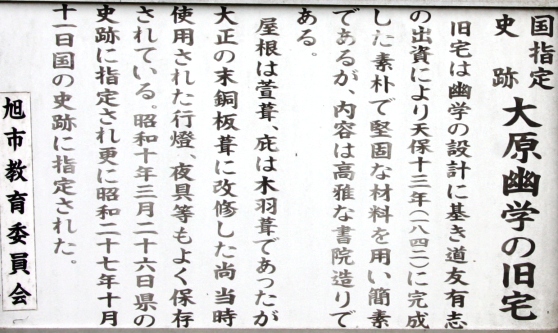

この天保時代に造られたと言う大原幽学の旧宅が残されています。

屋根は藁葺から銅版葺きに変更されていますが、内部の造りなどが参考になります。

なかなかこの史跡の敷地は広く、裏山も散策でき、若葉がまぶしく輝いていました。

門人たちの宿泊教習所の施設があったようです。

寺などではなくこのような大きな施設は当時珍しかったのではないでしょうか。

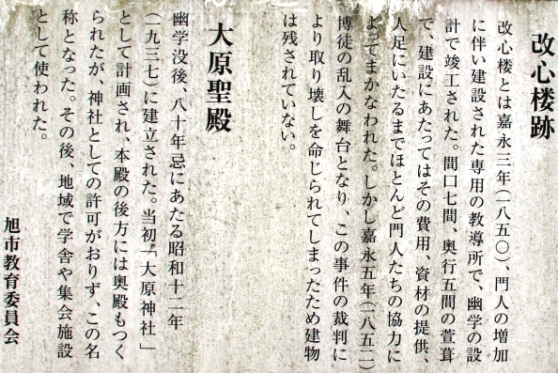

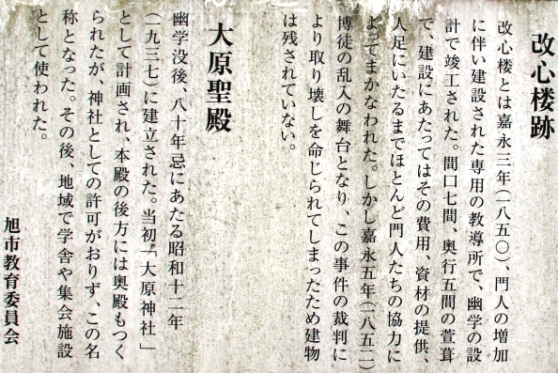

改心楼などと呼ばれた教習所があったようですが、なかなか難しいですね。

Wikipediaによれば、

「嘉永5年(1852年)、反感を持つ勢力が改心楼へ乱入したことをきっかけに村を越えた農民の行き来を怪しまれ勘定奉行に取り調べられる。安政4年(1857年)に押込百日と改心楼の棄却、先祖株組合の解散を言い渡される。」

となっています。5年も続いた裁判で傷心して幽学は切腹したのだそうです。

大原幽学は、農村改革の方針の中に「博打の禁止」を含めていた。

それによって、天保水滸伝に名を残している親分である飯岡助五郎一家や笹川繁蔵一家からたびたび博打を大目に見るよう直談判を受けたり、嫌がらせを受けたりしていたという。

幽学が自殺する原因の一つとなったこの改心楼に博徒が乱入した事件は、飯岡助五郎の兄弟分である松岸の半次が起こしたものであったといわれているとのこと。

それにしても「飯岡」「笹川」「松岸」など今でも地名でしっかり残っている。

大原幽学を祀る神社を敷地内に建てようとしたようですが、許可にならず「大原聖殿」の名称になったようです。

神社拝殿と同じつくりで、裏に本殿も作ったようですがこちらは取り壊されてのでしょう。

この山の中にある広い敷地ですが、きれいに管理されていました。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。

世界で初めて農協のような組織を作ってこの場所に教習所などを建て多くの人を指導したようです。

天保水滸伝などにも登場すると言いますが、三波春夫の歌に登場した平手造酒をどうにか覚えているくらいで、ほとんど記憶にありません。

この天保時代に造られたと言う大原幽学の旧宅が残されています。

屋根は藁葺から銅版葺きに変更されていますが、内部の造りなどが参考になります。

なかなかこの史跡の敷地は広く、裏山も散策でき、若葉がまぶしく輝いていました。

門人たちの宿泊教習所の施設があったようです。

寺などではなくこのような大きな施設は当時珍しかったのではないでしょうか。

改心楼などと呼ばれた教習所があったようですが、なかなか難しいですね。

Wikipediaによれば、

「嘉永5年(1852年)、反感を持つ勢力が改心楼へ乱入したことをきっかけに村を越えた農民の行き来を怪しまれ勘定奉行に取り調べられる。安政4年(1857年)に押込百日と改心楼の棄却、先祖株組合の解散を言い渡される。」

となっています。5年も続いた裁判で傷心して幽学は切腹したのだそうです。

大原幽学は、農村改革の方針の中に「博打の禁止」を含めていた。

それによって、天保水滸伝に名を残している親分である飯岡助五郎一家や笹川繁蔵一家からたびたび博打を大目に見るよう直談判を受けたり、嫌がらせを受けたりしていたという。

幽学が自殺する原因の一つとなったこの改心楼に博徒が乱入した事件は、飯岡助五郎の兄弟分である松岸の半次が起こしたものであったといわれているとのこと。

それにしても「飯岡」「笹川」「松岸」など今でも地名でしっかり残っている。

大原幽学を祀る神社を敷地内に建てようとしたようですが、許可にならず「大原聖殿」の名称になったようです。

神社拝殿と同じつくりで、裏に本殿も作ったようですがこちらは取り壊されてのでしょう。

この山の中にある広い敷地ですが、きれいに管理されていました。

← よろしければクリックお願いします。

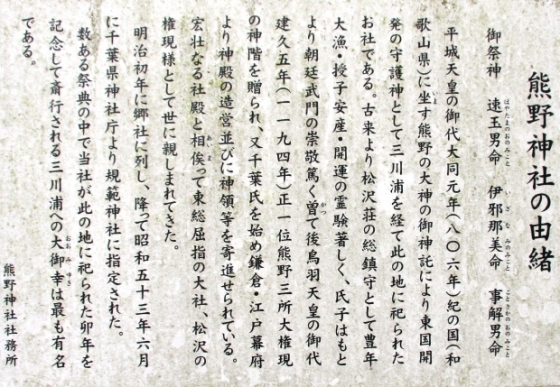

← よろしければクリックお願いします。(松沢)熊野神社(旭市)

香取市小見川から府馬の大くすを経て、県道28号線をそのまま旭市の九十九里方面に車を走らせました。

それは小見川側も昔は海で大きな低地が今は水田などが広がり、府馬の大クスや大原幽学などの場所は小山になっているが、この道も旭市側でまた昔大きな湖(椿海)が広がっていたのを地形的に確認したいと思ったことにありました。

また「椿海」は「太田ノ胡水」とも呼ばれ、太田地区を中心にした地域であり、太田神社がどんな所かを見たいと思ったbのです。

幽学の場所からしばらく行くと坂を下って旭市の街中に向かって下っていきます。

その下る手前の高台に大きな鳥居が見えました。気になって立寄って見ました。

熊野神社となっています。熊野信仰が盛んであった頃にできたものと考えたのですが、結構古くて大きな神社です。

雨が降ったりやんだりの生憎の天気。でもこの時は降っておりませんでした。

社務所もあり、神楽殿もある比較的大きな神社です。

大同元年の創建といわれる神社の一つであるようです。

最初に建てられたのはどうやらもう少し九十九里に近い「三川浦」で、955年にこの地に移ったとされています。

三川は飯岡の少し南側です。

どうやらこの辺りが東国への進出の拠点であったのかもしれません。

後でもまた全体の地形を考察してみたいと思います。

私には栗山、屋形、匝瑳、三川、飯岡など気になるところです。

この説明では「松沢荘(まつざわのしょう)」はこの旭市清和乙の当たりの荘園のようです。

この清和(せいわ)甲、乙などという地名も気になるところです。

清和は清和源氏からこの名前となったのでしょうか?

この神社も鎌倉時代に武士の信仰が厚かったようです。

神楽殿

千葉県指定無形民俗文化財 熊野神社の神楽

毎年3月21日熊野神社の神楽殿、拝殿で演じられる神楽である。

かつては社家によって演じられたが、明治以後は氏子によって行われるようになり、現在は保存会を結成してその伝承につとめている。

当日は旧神官宅でお祓いを受け、神楽殿で、猿田彦による露払いに始まり、素戔嗚尊(スサノオ)による七五三切りで終わる。囃子には笛、鋲打ち太鼓・締太鼓が用いられる。この神楽は元禄年間に現在のようにまとめられたといわれる。

仮面神による一人舞を基本とし、太太神楽の古格をよく保存するとともに、独特の郷土色が加わった、きわめて地方的特色をもつ神楽である。 (現地の案内板)

市指定有形民俗文化財「熊野神社の女男石」 昭和52年4月12日指定

言い伝えによると、昔、三川の浜に、ある朝こつぜんと二個の石が打ち上げられた。陰陽の形をしており、かつて権現様(熊野神社)があらわれた地であることから、神の石として、三川から当地に運び安置されたといわれている。以来、この石は女男石、または縁結びの石として信仰されている。また、石の頭に酒を注いで、こぼれずに染み込めば願いが叶えられる酒呑石ともよばれている。

(現地の案内板による)

2011年に行われた13年に1度の式年神幸祭については、東日本大震災で津波が海岸を襲い、被害をこうむった後だったので規模を縮小して行ったそうです。

この熊野神社の場所は昔、椿の海を見下ろす場所であったことは明らかです。

今の旭市の街中などは大きな湖が広がっていたのでしょう。

また近くに「脇鷹神社(そばたかじんじゃ)」があったのですが、気が付きませんでした。

今度時間があれば見てきたいと思います。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。

それは小見川側も昔は海で大きな低地が今は水田などが広がり、府馬の大クスや大原幽学などの場所は小山になっているが、この道も旭市側でまた昔大きな湖(椿海)が広がっていたのを地形的に確認したいと思ったことにありました。

また「椿海」は「太田ノ胡水」とも呼ばれ、太田地区を中心にした地域であり、太田神社がどんな所かを見たいと思ったbのです。

幽学の場所からしばらく行くと坂を下って旭市の街中に向かって下っていきます。

その下る手前の高台に大きな鳥居が見えました。気になって立寄って見ました。

熊野神社となっています。熊野信仰が盛んであった頃にできたものと考えたのですが、結構古くて大きな神社です。

雨が降ったりやんだりの生憎の天気。でもこの時は降っておりませんでした。

社務所もあり、神楽殿もある比較的大きな神社です。

大同元年の創建といわれる神社の一つであるようです。

最初に建てられたのはどうやらもう少し九十九里に近い「三川浦」で、955年にこの地に移ったとされています。

三川は飯岡の少し南側です。

どうやらこの辺りが東国への進出の拠点であったのかもしれません。

後でもまた全体の地形を考察してみたいと思います。

私には栗山、屋形、匝瑳、三川、飯岡など気になるところです。

この説明では「松沢荘(まつざわのしょう)」はこの旭市清和乙の当たりの荘園のようです。

この清和(せいわ)甲、乙などという地名も気になるところです。

清和は清和源氏からこの名前となったのでしょうか?

この神社も鎌倉時代に武士の信仰が厚かったようです。

神楽殿

千葉県指定無形民俗文化財 熊野神社の神楽

毎年3月21日熊野神社の神楽殿、拝殿で演じられる神楽である。

かつては社家によって演じられたが、明治以後は氏子によって行われるようになり、現在は保存会を結成してその伝承につとめている。

当日は旧神官宅でお祓いを受け、神楽殿で、猿田彦による露払いに始まり、素戔嗚尊(スサノオ)による七五三切りで終わる。囃子には笛、鋲打ち太鼓・締太鼓が用いられる。この神楽は元禄年間に現在のようにまとめられたといわれる。

仮面神による一人舞を基本とし、太太神楽の古格をよく保存するとともに、独特の郷土色が加わった、きわめて地方的特色をもつ神楽である。 (現地の案内板)

市指定有形民俗文化財「熊野神社の女男石」 昭和52年4月12日指定

言い伝えによると、昔、三川の浜に、ある朝こつぜんと二個の石が打ち上げられた。陰陽の形をしており、かつて権現様(熊野神社)があらわれた地であることから、神の石として、三川から当地に運び安置されたといわれている。以来、この石は女男石、または縁結びの石として信仰されている。また、石の頭に酒を注いで、こぼれずに染み込めば願いが叶えられる酒呑石ともよばれている。

(現地の案内板による)

2011年に行われた13年に1度の式年神幸祭については、東日本大震災で津波が海岸を襲い、被害をこうむった後だったので規模を縮小して行ったそうです。

この熊野神社の場所は昔、椿の海を見下ろす場所であったことは明らかです。

今の旭市の街中などは大きな湖が広がっていたのでしょう。

また近くに「脇鷹神社(そばたかじんじゃ)」があったのですが、気が付きませんでした。

今度時間があれば見てきたいと思います。

← よろしければクリックお願いします。

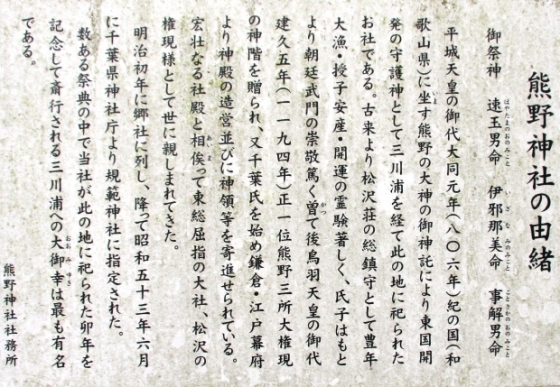

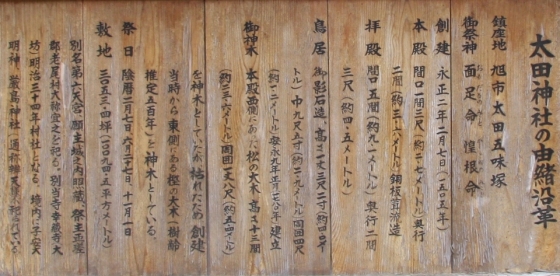

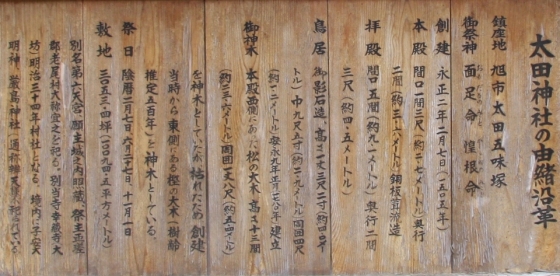

← よろしければクリックお願いします。太田神社(旭市)

千葉県の先端「銚子」には仕事で時々出かけており、その時に少しその途中や近隣の歴史散策などをしている。

先日から銚子より少し先の旭市あたりまで進出した。

香取市や小見川から旭市の方に県道28号線が走っており、昔の地形の香取の海から椿の海を通って玉の浦に出る。

何の事かわからないかもしれないが、江戸時代の初めころまではきっとこんな呼び名で呼ばれていたのかもしれない。

江戸時代になりこれらの海と呼ばれた所は湖や谷津となりここに干拓が行われて広い田が作られた。

その農業指導を行い、組合まで作ったのが大原幽学であり、この指導所は、この2つの昔海(湖)であったところの中間にあった。

小見川近くの笹川には笹川繁蔵親分がおり、玉の浦(九十九里)の飯岡には飯岡助五郎親分がいた。

この2つのグループが対立して大利根河原で決闘が行われたのが「天保水滸伝」で、旭市の飯岡と佐原を訪れた子母澤寛が聞いた話からヒントを得て作られた話が「座頭市」である。

そして、少し前に今年の冷夏予想を書いたのだが、天保水滸伝の話のきっかけは江戸の天保大飢饉が発端だと思っている。

笹川繁蔵が全国の有名な親分衆(清水の次郎長など)を集めて賭博を開いたのはこの飢饉を救済するためだったとか・・・・。

そして大原幽学の教習所に押し掛けて争いになったのも関係しているので、いろいろ調べると面白い。

入口の鳥居の真下に丸い石が置かれている。

こんな所は始めて見た。

これも力石なのか? 力自慢? 鳥居の下の石を持ち上げてはいけないように思うが・・・

この神社には別の力石が置かれている。これは明日また書いておきたい。

この説明の最後にこの神社の別名が「第六天宮」と書かれているではないか。

これは先日書いた「久保神社」と同じだ。久保神社は「大六天宮」であるが同じことだ。

やはり祭神は途中で変わったと言うことになる。

元々は神仏習合の時代に第六天魔王(他化自在天)を祀っていた。

神仏分離で別れた別当寺は「(大坊)幸蔵寺」という。この寺はもう少し南下して市役所より海側にある。

(境内社の子安神社)

この神社の場所は昔の椿の海(太田の胡水)の中というよりは水際にあったようなところだと思う。

太田の胡水とも言われたのでこの神社に来ればもう少し何かわかるかもしれないと思ったのだが・・・。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。

先日から銚子より少し先の旭市あたりまで進出した。

香取市や小見川から旭市の方に県道28号線が走っており、昔の地形の香取の海から椿の海を通って玉の浦に出る。

何の事かわからないかもしれないが、江戸時代の初めころまではきっとこんな呼び名で呼ばれていたのかもしれない。

江戸時代になりこれらの海と呼ばれた所は湖や谷津となりここに干拓が行われて広い田が作られた。

その農業指導を行い、組合まで作ったのが大原幽学であり、この指導所は、この2つの昔海(湖)であったところの中間にあった。

小見川近くの笹川には笹川繁蔵親分がおり、玉の浦(九十九里)の飯岡には飯岡助五郎親分がいた。

この2つのグループが対立して大利根河原で決闘が行われたのが「天保水滸伝」で、旭市の飯岡と佐原を訪れた子母澤寛が聞いた話からヒントを得て作られた話が「座頭市」である。

そして、少し前に今年の冷夏予想を書いたのだが、天保水滸伝の話のきっかけは江戸の天保大飢饉が発端だと思っている。

笹川繁蔵が全国の有名な親分衆(清水の次郎長など)を集めて賭博を開いたのはこの飢饉を救済するためだったとか・・・・。

そして大原幽学の教習所に押し掛けて争いになったのも関係しているので、いろいろ調べると面白い。

入口の鳥居の真下に丸い石が置かれている。

こんな所は始めて見た。

これも力石なのか? 力自慢? 鳥居の下の石を持ち上げてはいけないように思うが・・・

この神社には別の力石が置かれている。これは明日また書いておきたい。

この説明の最後にこの神社の別名が「第六天宮」と書かれているではないか。

これは先日書いた「久保神社」と同じだ。久保神社は「大六天宮」であるが同じことだ。

やはり祭神は途中で変わったと言うことになる。

元々は神仏習合の時代に第六天魔王(他化自在天)を祀っていた。

神仏分離で別れた別当寺は「(大坊)幸蔵寺」という。この寺はもう少し南下して市役所より海側にある。

(境内社の子安神社)

この神社の場所は昔の椿の海(太田の胡水)の中というよりは水際にあったようなところだと思う。

太田の胡水とも言われたのでこの神社に来ればもう少し何かわかるかもしれないと思ったのだが・・・。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。太田神社(旭市)(2)

この香取市、東庄町、旭市などを巡って見るとあちらこちらに江戸時代からの相撲(角力)の話が残されている。

そもそも天保水滸伝で争った笹川繁蔵も飯岡助五郎も実際に相撲取りともなっているし、力が強かったのでこの地方で荒くれ者たちを束ねることが出来たのではないだろうか。

そんな思いも抱いていたら、この太田神社にも面白いものが置かれていた。

神社によくある力石だ。

江戸中期の安永9年(1780)にこの地方から江戸に出て商売をしていた4人の商人が大鳥居を奉納し、その基礎に使った石から2つを力石としたもの。

大きいほうが206kg(55貫)、小さいほうが135kg(36貫)あり、大きい方は今までに持ち上げたのは大正2年に城之内与吉

氏ただ一人だと言います。

もっとも今ではコンクリに固められてしまっていて持ち上げることが出来ません。

この太田神社で江戸中期から毎年「黒虎相撲」があるそうです。

黒はプロで虎は素人の事だそうです。

一時廃れていた時もあるようですが、また平成4年から復活して行っていると書かれています。(11月3日に開催)

土俵が見当たりませんでしたが、仮設の土俵がその時期に造られるようです。

また今では玄人(プロ)の相撲取りは来ないそうですので正式には黒虎ではないですね。

この神社の祭礼は7月に神輿・お囃子などでにぎやかに行われています。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。

そもそも天保水滸伝で争った笹川繁蔵も飯岡助五郎も実際に相撲取りともなっているし、力が強かったのでこの地方で荒くれ者たちを束ねることが出来たのではないだろうか。

そんな思いも抱いていたら、この太田神社にも面白いものが置かれていた。

神社によくある力石だ。

江戸中期の安永9年(1780)にこの地方から江戸に出て商売をしていた4人の商人が大鳥居を奉納し、その基礎に使った石から2つを力石としたもの。

大きいほうが206kg(55貫)、小さいほうが135kg(36貫)あり、大きい方は今までに持ち上げたのは大正2年に城之内与吉

氏ただ一人だと言います。

もっとも今ではコンクリに固められてしまっていて持ち上げることが出来ません。

この太田神社で江戸中期から毎年「黒虎相撲」があるそうです。

黒はプロで虎は素人の事だそうです。

一時廃れていた時もあるようですが、また平成4年から復活して行っていると書かれています。(11月3日に開催)

土俵が見当たりませんでしたが、仮設の土俵がその時期に造られるようです。

また今では玄人(プロ)の相撲取りは来ないそうですので正式には黒虎ではないですね。

この神社の祭礼は7月に神輿・お囃子などでにぎやかに行われています。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。海宝寺(旭市)

昨日書いた千葉県旭市の太田神社は「袋」という場所にあり、すぐ近くに昔の椿の海を干拓した干潟がある。

干潟八万石と呼ばれて江戸時代から大きな農地(約5100ha)が広がっている。

この干拓は寛文10年(1670)に行われ、江戸初期であり、江戸の人口が急激に拡大してきたことからこの一大干拓事業が行われた。

田んぼの水を確保するためにため池を数カ所確保した。その最大のものがこの近くにある袋公園となっている池である。

この近くに干拓の頃に創建された「海宝寺」という真言宗の寺がある。

なかなか大きな寺だ。

干拓後の延宝9年(1681)に幕府の許可で近くの太田村下新田に創建され、10年後に現在の場所に移った。

海宝寺山門と「不許葷酒入山門」(葷酒山門に入るを許さず)の石柱が立っています。

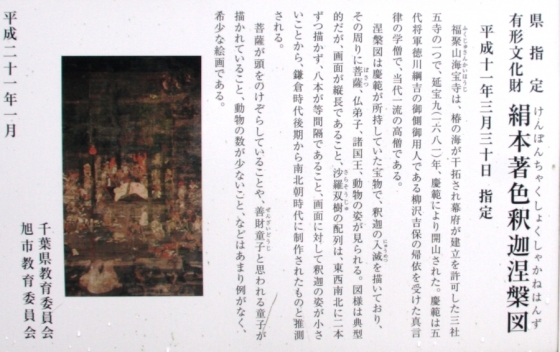

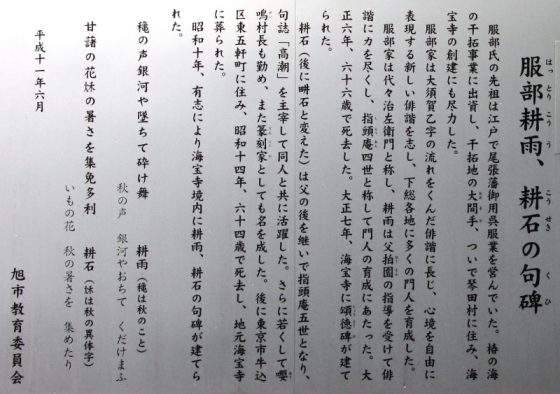

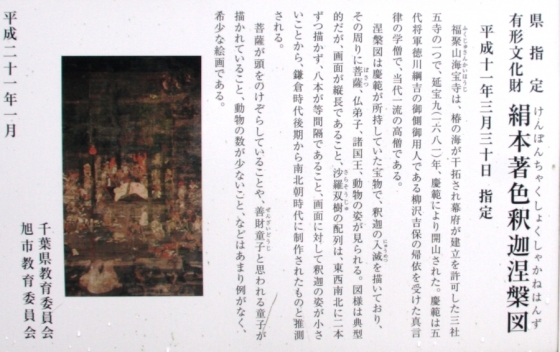

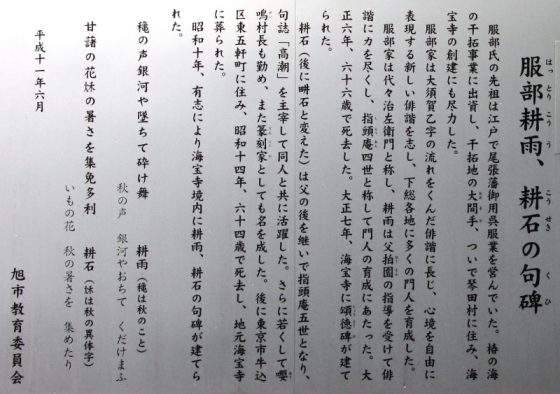

服部耕雨(耕石)

「服部氏の先祖は江戸で尾張藩御用の呉服業を営んでいた。椿の海干拓事業に出資し、干拓地の大間手、ついで琴田村に住み、海宝寺の創建にも尽力した」と書かれている。

「香樹園耕雨翁碑」大正7年(1918)建立

「鐘楼」

こちらの方にも「不許葷酒」の柱がありました。

酒もニンニクも食べてないのでいいでしょうか。

私はこの「不許葷酒」があると、門をくぐるときにも手を合わせお辞儀をしてくぐります。

また戻る時も向き直って頭を下げます。

寺の本堂

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。

干潟八万石と呼ばれて江戸時代から大きな農地(約5100ha)が広がっている。

この干拓は寛文10年(1670)に行われ、江戸初期であり、江戸の人口が急激に拡大してきたことからこの一大干拓事業が行われた。

田んぼの水を確保するためにため池を数カ所確保した。その最大のものがこの近くにある袋公園となっている池である。

この近くに干拓の頃に創建された「海宝寺」という真言宗の寺がある。

なかなか大きな寺だ。

干拓後の延宝9年(1681)に幕府の許可で近くの太田村下新田に創建され、10年後に現在の場所に移った。

海宝寺山門と「不許葷酒入山門」(葷酒山門に入るを許さず)の石柱が立っています。

服部耕雨(耕石)

「服部氏の先祖は江戸で尾張藩御用の呉服業を営んでいた。椿の海干拓事業に出資し、干拓地の大間手、ついで琴田村に住み、海宝寺の創建にも尽力した」と書かれている。

「香樹園耕雨翁碑」大正7年(1918)建立

「鐘楼」

こちらの方にも「不許葷酒」の柱がありました。

酒もニンニクも食べてないのでいいでしょうか。

私はこの「不許葷酒」があると、門をくぐるときにも手を合わせお辞儀をしてくぐります。

また戻る時も向き直って頭を下げます。

寺の本堂

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。飯岡漁港

10日ほど前になるが、小見川から旭市に内陸を通っていった時に、天保水滸伝の飯岡助五郎のいた飯岡へ行ってみた。

九十九里浜沿いの九十九里ビーチラインに出て少し車を走らせてみた。

当然九十九里の砂浜が見られると想像していたのだが、海が見えない。

この日はあいにくの雨で視界も悪く、車を止めて歩いて海岸に出ることもあきらめた。

でも海が見えないのは・・・・。

そう、どうやら防潮堤の工事が進んでいるようだ。

3年前の3月11日の東日本大震災の時にこの九十九里や銚子も大きな津波が襲った。

特に九十九里の北端であるここ飯岡地区を襲った津波の高さは7.6mであったという。

道路沿いの民家や商店を中心に死者13 人,行方不明2 人,全壊427 棟,半壊335 棟,床上浸水387棟の被害があった。

防潮堤の高さを6mくらいにするとの記事もあったが、今建設されている堤防の高さは私は知らない。

堤防の上に道路も作るような話もあるようだが、この飯岡は鰯(イワシ)漁で昔から栄えた場所で、海が見えないとどうも落ち着かない。

ビーチライン沿いのサーファーに人気の食堂「つちや食堂」。

ここも震災で津波を被った。今では復旧して営業をしている。5月から名物の磯カキが出ている。

この地域での大粒の磯牡蠣はこれからが旬である。

今度時間がある時にここや玉の浦食堂などにも立寄って見たい。

飯岡漁港。九十九里浜(昔の玉の浦)の北端にあるこじんまりした港である。

江戸時代から鰯漁は盛んであったようだ。

飯岡助五郎もこの漁港があったからこの地にやってきたのだろう。

3年前の3月にはここを6~7.6mの高さの津波が襲った。飯岡の市街地も標高が4~6mくらいなので、市街地も津波に襲われたようだ。

左手の丘の上には飯岡灯台がある。今度天気の良い日に行ってみようと思う。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。

九十九里浜沿いの九十九里ビーチラインに出て少し車を走らせてみた。

当然九十九里の砂浜が見られると想像していたのだが、海が見えない。

この日はあいにくの雨で視界も悪く、車を止めて歩いて海岸に出ることもあきらめた。

でも海が見えないのは・・・・。

そう、どうやら防潮堤の工事が進んでいるようだ。

3年前の3月11日の東日本大震災の時にこの九十九里や銚子も大きな津波が襲った。

特に九十九里の北端であるここ飯岡地区を襲った津波の高さは7.6mであったという。

道路沿いの民家や商店を中心に死者13 人,行方不明2 人,全壊427 棟,半壊335 棟,床上浸水387棟の被害があった。

防潮堤の高さを6mくらいにするとの記事もあったが、今建設されている堤防の高さは私は知らない。

堤防の上に道路も作るような話もあるようだが、この飯岡は鰯(イワシ)漁で昔から栄えた場所で、海が見えないとどうも落ち着かない。

ビーチライン沿いのサーファーに人気の食堂「つちや食堂」。

ここも震災で津波を被った。今では復旧して営業をしている。5月から名物の磯カキが出ている。

この地域での大粒の磯牡蠣はこれからが旬である。

今度時間がある時にここや玉の浦食堂などにも立寄って見たい。

飯岡漁港。九十九里浜(昔の玉の浦)の北端にあるこじんまりした港である。

江戸時代から鰯漁は盛んであったようだ。

飯岡助五郎もこの漁港があったからこの地にやってきたのだろう。

3年前の3月にはここを6~7.6mの高さの津波が襲った。飯岡の市街地も標高が4~6mくらいなので、市街地も津波に襲われたようだ。

左手の丘の上には飯岡灯台がある。今度天気の良い日に行ってみようと思う。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。岩井滝不動(龍福寺)(1)

ブログ読者の方から勧めていただいた旭市の岩井滝不動尊へ見学に行ってきました。

正式には仙滝山龍福寺(真言宗智山派)という寺で、弘仁6年(815年)弘法大師(空海)が東歴の際に、不動明王を彫り安置したと伝えられる寺だそうです。

(写真はクリックすると大きな写真を表示します)

廻りを緑豊かな「龍福寺の森」と呼ばれる森(県の天然記念物)が取り囲み、裏山から湧き水による滝が流れ落ちるとても美しい寺です。

新緑の木々がまぶしい中に大きな朱色の仁王門がとても映えます。

本尊は不動明王とその使いである制多迦(せいたか)、矜羯羅(こんから)です。

本殿

なかなか重厚な造りなのだが、文化財の登録が無いようで書かれたものが見つからない。

戦国時代に戦火で一度焼失したようだが、かなり見ごたえのある造りであるので見つけられないのは残念である。

大日殿

山法師(ヤマボウシ)の白い花が寺に似合っている。

本殿の手前に宝篋印塔(ほうきょういんとう)?が置かれていたが、何時頃のものか・・・。

書かれた説明が無い。

この寺は大きな寺で美しいが、その謂れや歴史が良く見えない。海匝(海上・匝瑳)地区の寺としてもかなりの規模がある。

本殿の龍の彫刻も見事である。

寺の裏は山となっていますが、寺はそれ程の高所ではありません。

それでも豊かな森の1角に建っています。

本殿裏手の森を上に登ると滝郷学園という養護施設の建物が立っていて開けた場所に出ます。

明日にもう少し続きます。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。

正式には仙滝山龍福寺(真言宗智山派)という寺で、弘仁6年(815年)弘法大師(空海)が東歴の際に、不動明王を彫り安置したと伝えられる寺だそうです。

(写真はクリックすると大きな写真を表示します)

廻りを緑豊かな「龍福寺の森」と呼ばれる森(県の天然記念物)が取り囲み、裏山から湧き水による滝が流れ落ちるとても美しい寺です。

新緑の木々がまぶしい中に大きな朱色の仁王門がとても映えます。

本尊は不動明王とその使いである制多迦(せいたか)、矜羯羅(こんから)です。

本殿

なかなか重厚な造りなのだが、文化財の登録が無いようで書かれたものが見つからない。

戦国時代に戦火で一度焼失したようだが、かなり見ごたえのある造りであるので見つけられないのは残念である。

大日殿

山法師(ヤマボウシ)の白い花が寺に似合っている。

本殿の手前に宝篋印塔(ほうきょういんとう)?が置かれていたが、何時頃のものか・・・。

書かれた説明が無い。

この寺は大きな寺で美しいが、その謂れや歴史が良く見えない。海匝(海上・匝瑳)地区の寺としてもかなりの規模がある。

本殿の龍の彫刻も見事である。

寺の裏は山となっていますが、寺はそれ程の高所ではありません。

それでも豊かな森の1角に建っています。

本殿裏手の森を上に登ると滝郷学園という養護施設の建物が立っていて開けた場所に出ます。

明日にもう少し続きます。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。岩井滝不動(龍福寺)(2)

千葉県旭市岩井にある岩井不動尊(龍福寺)を紹介しています。

本堂の前に大きな鬼瓦のような屋根飾りが置かれていました。

よく見ると龍をかたどった鬼瓦のようです。本堂の屋根に使われていたものなのでしょうか。

この鬼がわらが大きくて隣の狛犬がとてもかわいらしく見えます。

手水舎も龍です。 龍の手水は結構あちらこちらで見かけます。

本堂の横に奉納されている写真ですが、昔修学旅行か何かで訪れた時に撮られたような古びた写真が額に入っています。

この本堂の裏手は切り立った崖で、そこに数本の滝が流れ落ちています。

この滝の存在がこの寺の龍を表しているのでしょう。

これが大滝と言われるものらしいです。

高さは15mくらいでしょうか。

川ではなく湧き水だと思われます。昔はもっとたくさん富士白糸の滝くらいの水量があったのかもしれません。

滝の下には登り龍の彫刻が不気味に置かれています。

滝の入口には祭壇と横に不動明王像が置かれています。

滝の所からふり返りました。

大師像(修行中の姿)が置かれていますが、今の時期は新緑がまぶしいです。

この寺の周りの森が県指定の天然記念物になっています。

奥に進むと洞窟(トンネル)があります。

それほど長くはないのですが一人で中に入るには勇気が必要です。今回は入るのを止めました。

寺の境内の案内図ではこの先に「奥の院」があることになっています。

写真を調べたら古い比較的こじんまりとしたお堂が置かれているようです。

戻る途中の反対側の崖には洞穴が2つ。

自然のものでしょうか。

紫陽花が咲きはじめていました。

このお寺は大変美しい寺です。

国土地理院の地図などを見て見るとこの寺のある場所は標高で35mくらいです。

そして寺裏のがけの上(滝の上部)が標高で50mくらいのようです。

街道側の反対側は昔、椿の海があった場所で標高は5mくらいで、今は水田が広がっています。

昔の地形を考えて見るとこの海匝台地は隆起したのかもしれません。

そこに湧き水が滝となって流れていたのでしょうか。

やはりこのような場所は特別なものを感じたのでしょう。そして龍は水の神で祀っている。

もう少しわかれば後で調べて見たいと思います。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。

本堂の前に大きな鬼瓦のような屋根飾りが置かれていました。

よく見ると龍をかたどった鬼瓦のようです。本堂の屋根に使われていたものなのでしょうか。

この鬼がわらが大きくて隣の狛犬がとてもかわいらしく見えます。

手水舎も龍です。 龍の手水は結構あちらこちらで見かけます。

本堂の横に奉納されている写真ですが、昔修学旅行か何かで訪れた時に撮られたような古びた写真が額に入っています。

この本堂の裏手は切り立った崖で、そこに数本の滝が流れ落ちています。

この滝の存在がこの寺の龍を表しているのでしょう。

これが大滝と言われるものらしいです。

高さは15mくらいでしょうか。

川ではなく湧き水だと思われます。昔はもっとたくさん富士白糸の滝くらいの水量があったのかもしれません。

滝の下には登り龍の彫刻が不気味に置かれています。

滝の入口には祭壇と横に不動明王像が置かれています。

滝の所からふり返りました。

大師像(修行中の姿)が置かれていますが、今の時期は新緑がまぶしいです。

この寺の周りの森が県指定の天然記念物になっています。

奥に進むと洞窟(トンネル)があります。

それほど長くはないのですが一人で中に入るには勇気が必要です。今回は入るのを止めました。

寺の境内の案内図ではこの先に「奥の院」があることになっています。

写真を調べたら古い比較的こじんまりとしたお堂が置かれているようです。

戻る途中の反対側の崖には洞穴が2つ。

自然のものでしょうか。

紫陽花が咲きはじめていました。

このお寺は大変美しい寺です。

国土地理院の地図などを見て見るとこの寺のある場所は標高で35mくらいです。

そして寺裏のがけの上(滝の上部)が標高で50mくらいのようです。

街道側の反対側は昔、椿の海があった場所で標高は5mくらいで、今は水田が広がっています。

昔の地形を考えて見るとこの海匝台地は隆起したのかもしれません。

そこに湧き水が滝となって流れていたのでしょうか。

やはりこのような場所は特別なものを感じたのでしょう。そして龍は水の神で祀っている。

もう少しわかれば後で調べて見たいと思います。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。田一反

旭市清滝の龍福寺入口街道(県道73号線)近くに「春日神社」というこじんまりした神社がある。

この神社の境内に変わった奉納石碑が置かれていた。

この県道73号線の東は山となっていて龍福寺があるが、西側は田んぼが広がっており、地形を見るとここが椿の海があった東端で、この西側は広い干拓地なのだ。

「田壹反七畒二十歩也」

さてどんなことなのでしょう。

私はサラリーマン家庭で育ち新潟生まれといっても幼い時に都会に出てきていて、昔の単位の田畑などの大きさの知識もなく、昔の度糧法についても知識が乏しい。

田舎の農家で祖父母などと暮らしておられた方はある程度理解できるのかもしれない。

調べた知識なので違っていたら指摘願いたい。

「田壹反七畒二十歩也」・・・田一反(たん)は七畝(せ)二十歩(ぶ)である。

田一反は、1石(だいたい大人が年に食べるお米の量)のお米を作る田んぼの面積のこと

1反=10畝(畒)=300歩=300坪 とすると この七畒二十歩=230歩=230坪 くらいになる。

しかし、単位の1反は大昔は360歩であった。

それを秀吉の太閤検地でに300歩にして、その後の変更はないと言う。

太閤検地の変更も田でのコメの収穫量が良くなってきての変更であったと思う。

江戸時代初期に行われたこの椿の海の干拓で、この地のコメの収穫が非常に優れていたと言うことを表しているのだろう。

普通300歩(300坪)で作るお米が230歩で収穫できたと言うことならば、ここの田では通常より20%以上収穫量が多かったということなのだろう。

椿の海の干拓地で収穫されるコメの量を地元では「干潟八萬石」と呼んでいる。

またこの干拓は1670年に完成し2,741町歩の新田と18ヶ村の新田村が誕生したとある。

1町(町歩)は10反です。 計算してみても8万石にはなりませんが、周辺の干拓地を含めた合計なのでしょう。

私の習った1ha(ヘクタール)は約1町だそうです。

春日神社鳥居。 この鳥居の手前側(西側)は広い田んぼが広がっています。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。

この神社の境内に変わった奉納石碑が置かれていた。

この県道73号線の東は山となっていて龍福寺があるが、西側は田んぼが広がっており、地形を見るとここが椿の海があった東端で、この西側は広い干拓地なのだ。

「田壹反七畒二十歩也」

さてどんなことなのでしょう。

私はサラリーマン家庭で育ち新潟生まれといっても幼い時に都会に出てきていて、昔の単位の田畑などの大きさの知識もなく、昔の度糧法についても知識が乏しい。

田舎の農家で祖父母などと暮らしておられた方はある程度理解できるのかもしれない。

調べた知識なので違っていたら指摘願いたい。

「田壹反七畒二十歩也」・・・田一反(たん)は七畝(せ)二十歩(ぶ)である。

田一反は、1石(だいたい大人が年に食べるお米の量)のお米を作る田んぼの面積のこと

1反=10畝(畒)=300歩=300坪 とすると この七畒二十歩=230歩=230坪 くらいになる。

しかし、単位の1反は大昔は360歩であった。

それを秀吉の太閤検地でに300歩にして、その後の変更はないと言う。

太閤検地の変更も田でのコメの収穫量が良くなってきての変更であったと思う。

江戸時代初期に行われたこの椿の海の干拓で、この地のコメの収穫が非常に優れていたと言うことを表しているのだろう。

普通300歩(300坪)で作るお米が230歩で収穫できたと言うことならば、ここの田では通常より20%以上収穫量が多かったということなのだろう。

椿の海の干拓地で収穫されるコメの量を地元では「干潟八萬石」と呼んでいる。

またこの干拓は1670年に完成し2,741町歩の新田と18ヶ村の新田村が誕生したとある。

1町(町歩)は10反です。 計算してみても8万石にはなりませんが、周辺の干拓地を含めた合計なのでしょう。

私の習った1ha(ヘクタール)は約1町だそうです。

春日神社鳥居。 この鳥居の手前側(西側)は広い田んぼが広がっています。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。玉崎神社(1)

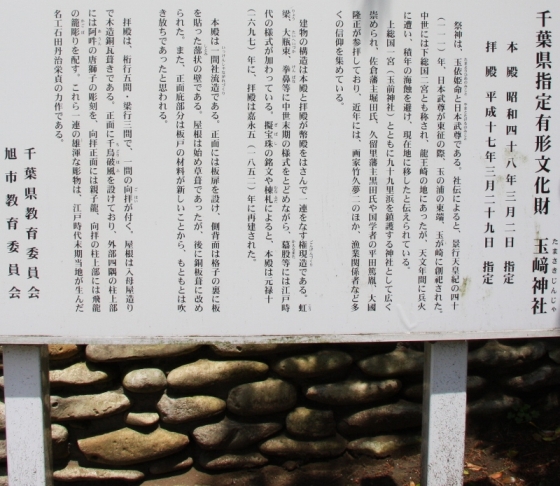

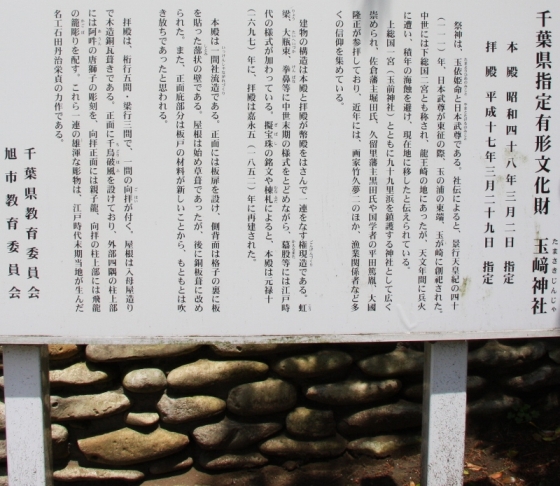

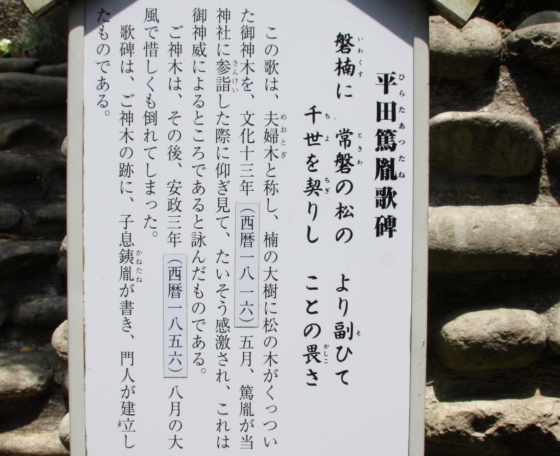

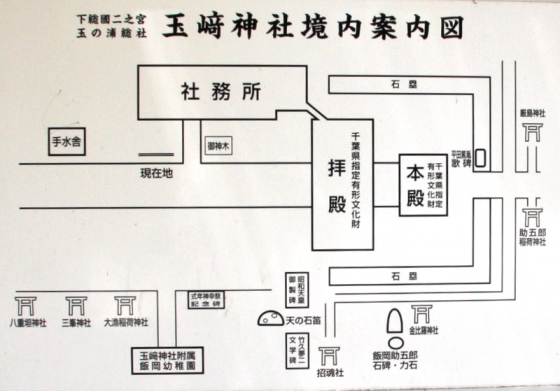

千葉県旭市の九十九里浜の北端に下総国二の宮である「玉崎神社」がある。

下総国一の宮は香取神宮だが、この下総二の宮の玉崎神社の九十九里浜の反対側である南端には上総国一の宮の玉前神社(たまさきじんじゃ)がある。

こちらの玉崎神社の崎の字は本当は「﨑」であるようだがここでは一般的に使われている「崎」の字を使うことにする。

この神社はこの下総の地における重要な神社であると思いやってきました。

ただ時間もなくあわただしくて、もう少しゆっくりとみたかったと思います。

旭市飯岡の海岸に近い低地にあるので、東日本大震災の時の津波はこの神社の境内まで押し寄せたと言われていますが神社は無事なようでした。

中世までは、龍王崎(玉の浦:九十九里浜の東端・玉ヶ崎)の地にあっ たが、天文年間(1532~1555年)に兵燹に邁い、また積年の海浸を 避けるため、現在地に渡座したと伝えられる。

神社のHPによると主神は玉依毘売命(たまよりひめのみこと)で、配祀として日本武尊を祀っています。

海神の娘で、神武天皇の母とされています。

この九十九里浜は昔はどのような場所だったのでしょうか。

上総の地と下総の地を分けるのはどのような関係からなのでしょうか。

「拝殿」:嘉永5年(西暦1852年)再建

江戸の後期にはこの飯岡の漁港では鰯が大漁で非常に活気があったと言う。

この海の安全を願うこの神社もこれらの漁業関係者からの百両の寄進があり、再建されたもの。

正面に千鳥破風を設けており、外部四隅の柱上部には、阿吽の唐獅子の彫刻を、向拝正面には親子龍、向拝の柱上部には飛龍の籠彫りを配している。(神社HPより)

こらら一連の雄渾な彫り物は、江戸時代末期当地が生んだ名工石田丹治栄貞の力作である。拝殿向拝の親子龍及び飛龍、拝殿四隅の唐獅子を始め殿内外の彫刻は、丹治40代の作である。(神社HPより)

さあこの神社はもう少し掘り下げなければ良く分かりません。

明日に続きます。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。

下総国一の宮は香取神宮だが、この下総二の宮の玉崎神社の九十九里浜の反対側である南端には上総国一の宮の玉前神社(たまさきじんじゃ)がある。

こちらの玉崎神社の崎の字は本当は「﨑」であるようだがここでは一般的に使われている「崎」の字を使うことにする。

この神社はこの下総の地における重要な神社であると思いやってきました。

ただ時間もなくあわただしくて、もう少しゆっくりとみたかったと思います。

旭市飯岡の海岸に近い低地にあるので、東日本大震災の時の津波はこの神社の境内まで押し寄せたと言われていますが神社は無事なようでした。

中世までは、龍王崎(玉の浦:九十九里浜の東端・玉ヶ崎)の地にあっ たが、天文年間(1532~1555年)に兵燹に邁い、また積年の海浸を 避けるため、現在地に渡座したと伝えられる。

神社のHPによると主神は玉依毘売命(たまよりひめのみこと)で、配祀として日本武尊を祀っています。

海神の娘で、神武天皇の母とされています。

この九十九里浜は昔はどのような場所だったのでしょうか。

上総の地と下総の地を分けるのはどのような関係からなのでしょうか。

「拝殿」:嘉永5年(西暦1852年)再建

江戸の後期にはこの飯岡の漁港では鰯が大漁で非常に活気があったと言う。

この海の安全を願うこの神社もこれらの漁業関係者からの百両の寄進があり、再建されたもの。

正面に千鳥破風を設けており、外部四隅の柱上部には、阿吽の唐獅子の彫刻を、向拝正面には親子龍、向拝の柱上部には飛龍の籠彫りを配している。(神社HPより)

こらら一連の雄渾な彫り物は、江戸時代末期当地が生んだ名工石田丹治栄貞の力作である。拝殿向拝の親子龍及び飛龍、拝殿四隅の唐獅子を始め殿内外の彫刻は、丹治40代の作である。(神社HPより)

さあこの神社はもう少し掘り下げなければ良く分かりません。

明日に続きます。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。玉崎神社(2)-玉前神社との関係

今日も暑かったですね。一体どうなっているのでしょうか・・・・。

本当に夏は冷夏なのでしょうか?

さて、千葉県旭市飯岡の玉崎神社の記事の続きです。

昨日はこの神社を下総国二の宮と紹介しましたが、調べて見ると正式には国府が市川市国府台、一の宮が香取神宮まではいいのですが二の宮は船橋市の「二宮神社」とされている紹介記事が多く見られました。

もちろんこちらを下総国の二の宮と書かれているものも多くあります。時代によって変化したのかもしれません。

まあ一の宮が少し国府から遠いのはやむを得ないけど二の宮がもっと遠くでは不便ですから。

常陸国の二の宮は静神社でこちらはほぼどの記事もほとんど一致しています。

しかし阿見町(旧信太郡)にある阿彌(あみ)神社を二の宮と捉えているものもあります。

この神社は古来の物部氏がここまでやって来て去った辺りとされているところです。

まだ郡衙としてわかっていない信太郡の最初の頃の郡衙があったのではないかとひそかに思っている場所です。

(高久→信太→下君山)

でも大洗の磯前(いそさき)神社や酒列磯前(さかつらいそさき)神社なども那珂川を挟んだ両側にあり気になる神社です。でもこちらは少彦名が」祀られています。

ガガイモの実でできた舟に乗って出雲の国やってきた小人の少彦名が大国主を手伝って国造りを成し遂げた後に淡島(島根県または和歌山県?)に行き粟の茎によじ登って茎の弾力で弾けて常世の国に行った先がこの那珂川流域なのです。

(これは解釈が分かれるところですので私の想像です)

さて例によってFloodMapsで海面高さを+5上昇させてこの九十九里浜を見て見ましょう。

九十九里浜は今のような砂浜が続く状態ではなく今の海岸線から少し内側には浅瀬の海や川からの流れが平行して流れている2重の水域があったようです。

今の横芝光町あたりを流れる栗山川(句麗山川?)は昔は海に直接注がれず海岸線に沿って流れがあったと言われています。

この海と内側の川の間は今では「蓮沼海浜公園」の緑地として広がっています。

そしてこの辺りが平家の祖である高望王(桓武天皇の孫、平国香の父)が上総介として関東にやって来て屋敷を構えたあたりなのです。

九十九里浜は昔は玉の浦と呼ばれていたようです。

この九十九里という名前も如何にも広い浜という意味にとれますが、九里=句麗を連想させる言葉が使われていますね。

九十九里の南側の端には上総国一の宮の「玉前(たまさき)神社」があり、北の端にこの玉崎神社があります。

玉前神社も玉崎神社も同じ「玉依姫命(玉依毘売命)(たまよりひめのみこと)」を祀っています。

玉前神社は鵜茅葺不合命(うがやふきあえずのみこと)を、玉崎神社は日本武尊を配神として祀っています。

阿玉台貝塚近くにある豊玉姫神社(前の紹介記事はこちら)はこの母親である豊玉姫を祀っているのでどのような時代と位置関係があるのかはよくわからない。

良く分からないが、いずれにしても調べてみる価値はありそうだ。

さて、この玉崎神社についてだが、玉ヶ崎大明神、玉の浦総社玉ヶ崎大明神、飯岡の明神様などとして古来より海の守り神としての信仰が厚く、神社HPによれば

「社伝によると、景行天皇十二年の創祀。日本武尊東征のおり、相模から上総へ向う途中海難に遭い、御后・弟橘姫命が入水して、無事上総到着。さらに、海路、葦の浦より下総玉の浦へ。日本武尊は、その霊異を畏まれ海上平安、夷賊鎮定のため玉の浦の東端「玉ヶ崎」に海神玉依毘売命の神霊を祀ったという。

後、「玉ヶ崎」を「龍王岬」と言うようになり、龍王宮と称されるようになった。」

と書かれている。

看板の後ろの石垣は17世紀中期の築造と考えられており、この石(飯岡石)は、海中より産出されたもの。

本殿 (県指定有形文化財):元禄10年(西暦1697年)造営、昭和3年(西暦1928年)に昭和天皇御大典の記念事業として銅版葺に改められた。

室町時代であった永禄期(1558~1570年)に、上総国一宮である玉前神社が戦火を避けるために、御神体をこちらの現玉崎神社に移したとも伝えられているそうだ。

また前述の横芝光町は元々は横芝町と光町とに分かれ、別な郡であり、古来は上総国と下総国に分かれていた所だ。

面白いですね。益々興味が湧いてきます。でも時間が無いのでこれくらいで。

次は境内の少し変わった物にフォーカスをあてて見たいと思います。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。

本当に夏は冷夏なのでしょうか?

さて、千葉県旭市飯岡の玉崎神社の記事の続きです。

昨日はこの神社を下総国二の宮と紹介しましたが、調べて見ると正式には国府が市川市国府台、一の宮が香取神宮まではいいのですが二の宮は船橋市の「二宮神社」とされている紹介記事が多く見られました。

もちろんこちらを下総国の二の宮と書かれているものも多くあります。時代によって変化したのかもしれません。

まあ一の宮が少し国府から遠いのはやむを得ないけど二の宮がもっと遠くでは不便ですから。

常陸国の二の宮は静神社でこちらはほぼどの記事もほとんど一致しています。

しかし阿見町(旧信太郡)にある阿彌(あみ)神社を二の宮と捉えているものもあります。

この神社は古来の物部氏がここまでやって来て去った辺りとされているところです。

まだ郡衙としてわかっていない信太郡の最初の頃の郡衙があったのではないかとひそかに思っている場所です。

(高久→信太→下君山)

でも大洗の磯前(いそさき)神社や酒列磯前(さかつらいそさき)神社なども那珂川を挟んだ両側にあり気になる神社です。でもこちらは少彦名が」祀られています。

ガガイモの実でできた舟に乗って出雲の国やってきた小人の少彦名が大国主を手伝って国造りを成し遂げた後に淡島(島根県または和歌山県?)に行き粟の茎によじ登って茎の弾力で弾けて常世の国に行った先がこの那珂川流域なのです。

(これは解釈が分かれるところですので私の想像です)

さて例によってFloodMapsで海面高さを+5上昇させてこの九十九里浜を見て見ましょう。

九十九里浜は今のような砂浜が続く状態ではなく今の海岸線から少し内側には浅瀬の海や川からの流れが平行して流れている2重の水域があったようです。

今の横芝光町あたりを流れる栗山川(句麗山川?)は昔は海に直接注がれず海岸線に沿って流れがあったと言われています。

この海と内側の川の間は今では「蓮沼海浜公園」の緑地として広がっています。

そしてこの辺りが平家の祖である高望王(桓武天皇の孫、平国香の父)が上総介として関東にやって来て屋敷を構えたあたりなのです。

九十九里浜は昔は玉の浦と呼ばれていたようです。

この九十九里という名前も如何にも広い浜という意味にとれますが、九里=句麗を連想させる言葉が使われていますね。

九十九里の南側の端には上総国一の宮の「玉前(たまさき)神社」があり、北の端にこの玉崎神社があります。

玉前神社も玉崎神社も同じ「玉依姫命(玉依毘売命)(たまよりひめのみこと)」を祀っています。

玉前神社は鵜茅葺不合命(うがやふきあえずのみこと)を、玉崎神社は日本武尊を配神として祀っています。

阿玉台貝塚近くにある豊玉姫神社(前の紹介記事はこちら)はこの母親である豊玉姫を祀っているのでどのような時代と位置関係があるのかはよくわからない。

良く分からないが、いずれにしても調べてみる価値はありそうだ。

さて、この玉崎神社についてだが、玉ヶ崎大明神、玉の浦総社玉ヶ崎大明神、飯岡の明神様などとして古来より海の守り神としての信仰が厚く、神社HPによれば

「社伝によると、景行天皇十二年の創祀。日本武尊東征のおり、相模から上総へ向う途中海難に遭い、御后・弟橘姫命が入水して、無事上総到着。さらに、海路、葦の浦より下総玉の浦へ。日本武尊は、その霊異を畏まれ海上平安、夷賊鎮定のため玉の浦の東端「玉ヶ崎」に海神玉依毘売命の神霊を祀ったという。

後、「玉ヶ崎」を「龍王岬」と言うようになり、龍王宮と称されるようになった。」

と書かれている。

看板の後ろの石垣は17世紀中期の築造と考えられており、この石(飯岡石)は、海中より産出されたもの。

本殿 (県指定有形文化財):元禄10年(西暦1697年)造営、昭和3年(西暦1928年)に昭和天皇御大典の記念事業として銅版葺に改められた。

室町時代であった永禄期(1558~1570年)に、上総国一宮である玉前神社が戦火を避けるために、御神体をこちらの現玉崎神社に移したとも伝えられているそうだ。

また前述の横芝光町は元々は横芝町と光町とに分かれ、別な郡であり、古来は上総国と下総国に分かれていた所だ。

面白いですね。益々興味が湧いてきます。でも時間が無いのでこれくらいで。

次は境内の少し変わった物にフォーカスをあてて見たいと思います。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。玉崎神社(3)-天の石笛

今日も真夏日というより猛暑日で真夏本番みたいでした。

ここ土日は2週にわたって何処にも出かけずに家の中でノンビリしていました。

それでも昼間は汗が噴き出してきます。

ブログの記事はすこしずつ調べながら今までのものでしばらく繋いで行きます。

最近のブログのアクセス数(ページビュー)が増えて来ていてここ1週間の平均が350件に達しました。

何処を読んでくれているのか不思議ですが、もし気にいっていただけた記事などがあれば拍手などいただけると嬉しく思います。

さて、先日訪れた九十九里浜北端の飯岡の玉崎神社の記事の続きです。

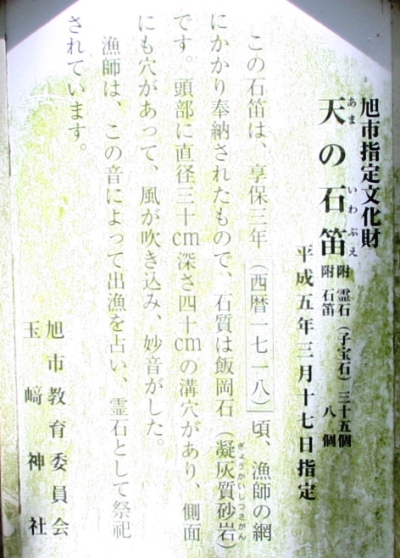

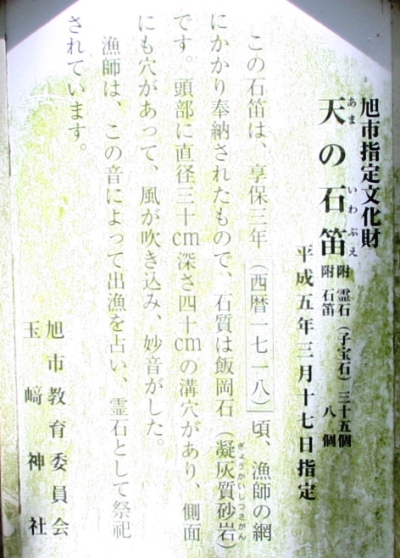

今日はこの神社にあった天の石笛(あまのいわぶえ)についてです。

旭市指定文化財 天の石笛

附 霊石(子宝石)三十五個

附 石笛 八個

この石笛は、享保3年(西暦1718年)頃、漁師の網にかかり奉納されたもので、石質は飯岡石(凝灰質砂岩)です。

頭部に直径30㎝深さ40㎝の溝穴があり、側面にも穴があって、風が吹き込み、妙音がした。

漁師は、この音によって出漁を占い、霊石として祭祀されています。(現地の看板)

江戸時代の国文学者(神学者)平田篤胤が40歳くらいのある時、不思議な笛を得る夢を見たという。 そして1815年(文化12年)4月に東国三社(鹿島神宮・香取神宮・息栖神社)参りの旅に出た。

そしてその帰りに立寄った銚子の神社で、夢に見た笛とそっくりな石が 神社に奉納されているのを見つけた。

それは近くの海岸にあった不思議な石を神社に奉納したものであったが、それをなんとか譲り受けることが出来、その石に「天の石笛(あまのいわぶえ)」と名付けた。

それが今、渋谷の平田神社に残っている。 (篤胤の弟子が著した『天石笛之記』に書かれている)

(こちらに写真があります。でも似ていない?)

この石笛は風が吹き込むと妙なる音を発するので、この音の変化によって、当時の漁師は明神様が漁況を神示せて下さるのだと畏んだのである。

浜の漁夫たちに伝えられ、それからは、【石笛がなると海が荒れる】という漁夫たちの言い伝えとなり昔話として今に語られている。

--------------------

夜に風雨が荒れた翌朝、源助という漁師が飯岡の浜(五の浦)で海を渡ってくる風の音に混じって澄んだ笛の音を聞いた。そしてその日は海はきれいであったが途中から大荒れになり命からがら逃げかえった。

その夜に枕元に妙見様があらわれ、「笛は天の石笛といって海が荒れるのを知らせているのだ」と告げた。

これから「石笛が鳴ると海が荒れる」と言い伝えられるようになり、石笛を奉納するようになった。

-------------------

玉﨑神社の石塁(石垣)

この石塁は、17世紀中期の築造と推定され、飯岡石(凝灰質砂岩)で造成されている。

この石は、海中より産出されたもので、飯岡の寄石といって明神様の御利益によるものと考えられていた。

(神社HP)

平田篤胤はこの頃のこの神社とこの石の関係を「石笛の記」の中で、

「玉ヶ崎の寄り石とまをすは、此の浜に寄り集る石にて、よのつね人の一つもとれば神のとがめあり、年毎の正月十五日より二十日までの六日間のみ、別当その石を売るならひなるを、近き村々より買い取りて屋根のしずめ石にもおき、石垣にも用ふるなり。行き来見給ふべし」

と述べているが、その後に多くの石が持ち去られたようです。今ではあまり見つからないとのことです。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。

ここ土日は2週にわたって何処にも出かけずに家の中でノンビリしていました。

それでも昼間は汗が噴き出してきます。

ブログの記事はすこしずつ調べながら今までのものでしばらく繋いで行きます。

最近のブログのアクセス数(ページビュー)が増えて来ていてここ1週間の平均が350件に達しました。

何処を読んでくれているのか不思議ですが、もし気にいっていただけた記事などがあれば拍手などいただけると嬉しく思います。

さて、先日訪れた九十九里浜北端の飯岡の玉崎神社の記事の続きです。

今日はこの神社にあった天の石笛(あまのいわぶえ)についてです。

旭市指定文化財 天の石笛

附 霊石(子宝石)三十五個

附 石笛 八個

この石笛は、享保3年(西暦1718年)頃、漁師の網にかかり奉納されたもので、石質は飯岡石(凝灰質砂岩)です。

頭部に直径30㎝深さ40㎝の溝穴があり、側面にも穴があって、風が吹き込み、妙音がした。

漁師は、この音によって出漁を占い、霊石として祭祀されています。(現地の看板)

江戸時代の国文学者(神学者)平田篤胤が40歳くらいのある時、不思議な笛を得る夢を見たという。 そして1815年(文化12年)4月に東国三社(鹿島神宮・香取神宮・息栖神社)参りの旅に出た。

そしてその帰りに立寄った銚子の神社で、夢に見た笛とそっくりな石が 神社に奉納されているのを見つけた。

それは近くの海岸にあった不思議な石を神社に奉納したものであったが、それをなんとか譲り受けることが出来、その石に「天の石笛(あまのいわぶえ)」と名付けた。

それが今、渋谷の平田神社に残っている。 (篤胤の弟子が著した『天石笛之記』に書かれている)

(こちらに写真があります。でも似ていない?)

この石笛は風が吹き込むと妙なる音を発するので、この音の変化によって、当時の漁師は明神様が漁況を神示せて下さるのだと畏んだのである。

浜の漁夫たちに伝えられ、それからは、【石笛がなると海が荒れる】という漁夫たちの言い伝えとなり昔話として今に語られている。

--------------------

夜に風雨が荒れた翌朝、源助という漁師が飯岡の浜(五の浦)で海を渡ってくる風の音に混じって澄んだ笛の音を聞いた。そしてその日は海はきれいであったが途中から大荒れになり命からがら逃げかえった。

その夜に枕元に妙見様があらわれ、「笛は天の石笛といって海が荒れるのを知らせているのだ」と告げた。

これから「石笛が鳴ると海が荒れる」と言い伝えられるようになり、石笛を奉納するようになった。

-------------------

玉﨑神社の石塁(石垣)

この石塁は、17世紀中期の築造と推定され、飯岡石(凝灰質砂岩)で造成されている。

この石は、海中より産出されたもので、飯岡の寄石といって明神様の御利益によるものと考えられていた。

(神社HP)

平田篤胤はこの頃のこの神社とこの石の関係を「石笛の記」の中で、

「玉ヶ崎の寄り石とまをすは、此の浜に寄り集る石にて、よのつね人の一つもとれば神のとがめあり、年毎の正月十五日より二十日までの六日間のみ、別当その石を売るならひなるを、近き村々より買い取りて屋根のしずめ石にもおき、石垣にも用ふるなり。行き来見給ふべし」

と述べているが、その後に多くの石が持ち去られたようです。今ではあまり見つからないとのことです。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。玉崎神社(4)-平田篤胤

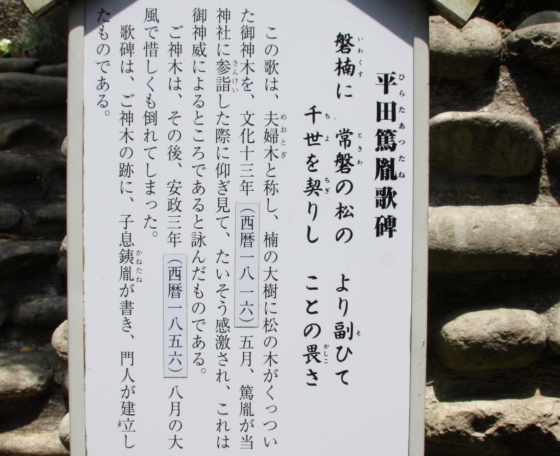

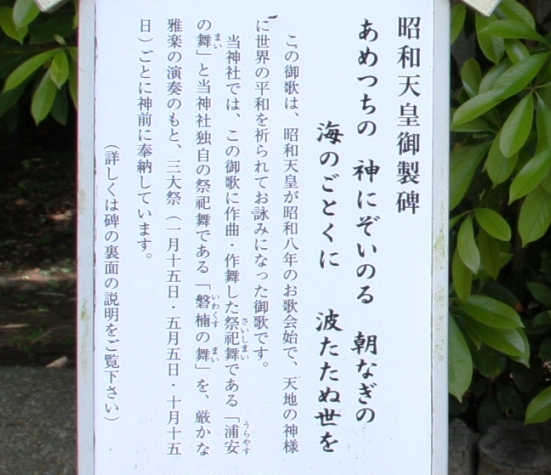

昨日の「天の石笛」で平田篤胤の事を書きましたが、神社の境内に平田篤胤の歌碑が置かれています。

その場所が変っています。

何処に置かれていると思いますか?

磐楠(いわくす)に 常磐(ときわ)の松の より副(そ)ひて

千世を契りし ことの畏(かしこ)さ

この歌は、夫婦木と称し、楠の大樹に松の木がくっついた御神木を、文化13年(西暦1816年)5月、篤胤が当神社に参詣した際に仰ぎ見て、たいそう感激され、これは御神威によるところであると詠んだものです。

この歌碑は歌に詠まれている楠の大樹のご神木が倒れて無くなった後に門人たちが建てたと言われていますが、この神社本殿の真後ろです。

周りを飯岡石の塀が取り囲んでいますが、本殿の真後ろは後戸の神のいる場所だと思うのですが・・・・。

この神社は平田篤胤もご神体として祀っているのかもしれません。

歌碑などは境内にはよくありますが、本殿の真後ろの真ん中に置かれているのは始めて見ました。

この神社は平田篤胤もご神体として祀っているのかもしれません。

歌碑などは境内にはよくありますが、本殿の真後ろの真ん中に置かれているのは始めて見ました。

神社拝殿入口の石鉢も六角形です。これも神道の関係なのでしょうか。

こんなところも気になります。

この平田篤胤が天狗小僧寅吉の事を書いた「仙境異聞」に書かれた笠間市(愛宕神社裏の)飯綱神社の十三天狗の祠が守っている本殿は六角形であり、のっている台座も亀の甲羅をかたどった六角形の石の上です。

(記事はこちら)

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。

その場所が変っています。

何処に置かれていると思いますか?

磐楠(いわくす)に 常磐(ときわ)の松の より副(そ)ひて

千世を契りし ことの畏(かしこ)さ

この歌は、夫婦木と称し、楠の大樹に松の木がくっついた御神木を、文化13年(西暦1816年)5月、篤胤が当神社に参詣した際に仰ぎ見て、たいそう感激され、これは御神威によるところであると詠んだものです。

この歌碑は歌に詠まれている楠の大樹のご神木が倒れて無くなった後に門人たちが建てたと言われていますが、この神社本殿の真後ろです。

周りを飯岡石の塀が取り囲んでいますが、本殿の真後ろは後戸の神のいる場所だと思うのですが・・・・。

この神社は平田篤胤もご神体として祀っているのかもしれません。

歌碑などは境内にはよくありますが、本殿の真後ろの真ん中に置かれているのは始めて見ました。

この神社は平田篤胤もご神体として祀っているのかもしれません。

歌碑などは境内にはよくありますが、本殿の真後ろの真ん中に置かれているのは始めて見ました。

神社拝殿入口の石鉢も六角形です。これも神道の関係なのでしょうか。

こんなところも気になります。

この平田篤胤が天狗小僧寅吉の事を書いた「仙境異聞」に書かれた笠間市(愛宕神社裏の)飯綱神社の十三天狗の祠が守っている本殿は六角形であり、のっている台座も亀の甲羅をかたどった六角形の石の上です。

(記事はこちら)

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。玉崎神社(5)

玉崎神社(千葉県旭市飯岡)の5回目です。

この神社は元々は現在の位置より数km海寄りにあり、海の安全を祈願する(日本古来の神道である)明神様として慕われてきたようです。

そして時代時代で時の支配者なども参拝、寄進などをして武運を祈ってきたりもしたようです。

それはこの地元が九十九里の漁場として栄え、人の交流が生まれ江戸との交流も盛んになって発展してきたのでしょう。

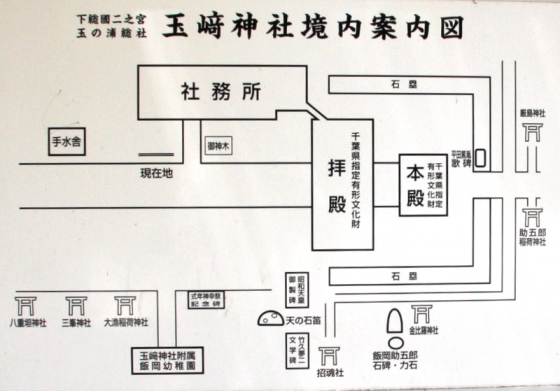

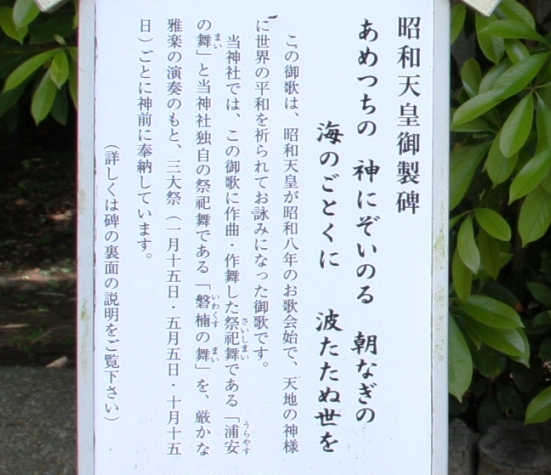

昭和天皇のお歌が境内に置かれています。

このような歌をじっくり読むこともあまりないのですが、この場所にくると何か感じるものがあります。

石岡のお祭り中日に常陸國総社宮にて披露された「浦安の舞」(2008年9月撮影)

大漁稲荷神社

三峯神社

八重垣神社

竹久夢二文学碑

「九十九里にて」と題し1907年5月に讀賣新聞に連載され、当神社の「大銀杏に夕日がかかり云々」と、飯岡を訪ね、人情の厚い浜のことが書かれている。(神社HP)

竹久夢二の碑は「宵待ち草」の歌(待てど暮らせど来ぬ人を 宵待草のやるせなさ 今宵は月も出ぬさうな)のイメージが強く、この詩を書いたとされる銚子犬吠崎、九十九里町にも文学碑が建てられている。

また銚子の対岸にあたる茨城県波崎港近くの公園にも句碑があった。(こちら)

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。

この神社は元々は現在の位置より数km海寄りにあり、海の安全を祈願する(日本古来の神道である)明神様として慕われてきたようです。

そして時代時代で時の支配者なども参拝、寄進などをして武運を祈ってきたりもしたようです。

それはこの地元が九十九里の漁場として栄え、人の交流が生まれ江戸との交流も盛んになって発展してきたのでしょう。

昭和天皇のお歌が境内に置かれています。

このような歌をじっくり読むこともあまりないのですが、この場所にくると何か感じるものがあります。

石岡のお祭り中日に常陸國総社宮にて披露された「浦安の舞」(2008年9月撮影)

大漁稲荷神社

三峯神社

八重垣神社

竹久夢二文学碑

「九十九里にて」と題し1907年5月に讀賣新聞に連載され、当神社の「大銀杏に夕日がかかり云々」と、飯岡を訪ね、人情の厚い浜のことが書かれている。(神社HP)

竹久夢二の碑は「宵待ち草」の歌(待てど暮らせど来ぬ人を 宵待草のやるせなさ 今宵は月も出ぬさうな)のイメージが強く、この詩を書いたとされる銚子犬吠崎、九十九里町にも文学碑が建てられている。

また銚子の対岸にあたる茨城県波崎港近くの公園にも句碑があった。(こちら)

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。玉崎神社(6)-飯岡助五郎

玉崎神社最後の記事です。少し長すぎましたね。

やはりこの旭市飯岡の地は飯岡助五郎を抜きには語れないようです。

天保水滸伝では笹川繁蔵と飯岡助五郎の縄張り争いで大利根川河原での決闘が有名で、この飯岡助五郎は悪人のような描かれ方をしていますが、実際はそんなこともないようです。

ここに来る前に東庄町の笹川にも寄ってきましたが、町おこしに「天保水滸伝」が使われ、大分活況を呈していました。

パンフレットなどもたくさん作っって天保水滸伝巡りなどの観光ツアーも組まれていました。

これも去年あたりから熱心になり始めたようです。

こちらの飯岡はそれに比べると静かです。

「飯岡助五郎の碑」

飯岡助五郎(石渡助五郎)は現在の神奈川県横須賀に生まれた。

力自慢で友綱部屋の親方に見込まれて相撲取りになったが親方の死で1年程で力士を止めこの九十九里が地引き網漁で賑わっていたためにここ飯岡にやって来て漁師となった。

この玉崎神社の角力(相撲)でその力を発揮し、またならず者などをやっつけて名を上げた。

そしてこの辺りで縄張りを持っていた銚子の五郎蔵から縄張りを譲り受け網元としても成功して大親分になっていった。

この飯岡の復興発展にも尽力し、十手も預かる身となった。

笹川繁蔵との勢力争いについてはまた書く事もあるかもしれないが、地元では助五郎の悪い話は聞かず慕われているようだ。

また、海難事故で漁師が380人も亡くなった時に、生まれ故郷の三浦の方からたくさんの男衆を移住させこちらの漁を守ったとの話もある。

今回の東日本大震災でも7人が津波で犠牲になったと言うが、江戸時代も大量の被害が出たようだ。その時に護岸工事なども積極的にやって村の人から慕われてきたという。

神社の力比べの石? 石って見た目よりずっと重いのですよね。

飯岡助五郎が使用人にこの石を持ち上げさせてその高さで賃金を決めたと言われているようです。(重さ225kg)

助五郎稲荷神社?

玉崎神社入口鳥居の前に「座頭市物語」の碑が立っていた。

子母澤寛が1948年に雑誌「小説と読物」へ連載した『座頭市物語』はこの近くの宿「鹿島屋」さんで書いたそうだ。

映画の原作というものだが、映画の方は勝新太郎のかなり個性を入れて創作されている要素が多そうだ。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。

やはりこの旭市飯岡の地は飯岡助五郎を抜きには語れないようです。

天保水滸伝では笹川繁蔵と飯岡助五郎の縄張り争いで大利根川河原での決闘が有名で、この飯岡助五郎は悪人のような描かれ方をしていますが、実際はそんなこともないようです。

ここに来る前に東庄町の笹川にも寄ってきましたが、町おこしに「天保水滸伝」が使われ、大分活況を呈していました。

パンフレットなどもたくさん作っって天保水滸伝巡りなどの観光ツアーも組まれていました。

これも去年あたりから熱心になり始めたようです。

こちらの飯岡はそれに比べると静かです。

「飯岡助五郎の碑」

飯岡助五郎(石渡助五郎)は現在の神奈川県横須賀に生まれた。

力自慢で友綱部屋の親方に見込まれて相撲取りになったが親方の死で1年程で力士を止めこの九十九里が地引き網漁で賑わっていたためにここ飯岡にやって来て漁師となった。

この玉崎神社の角力(相撲)でその力を発揮し、またならず者などをやっつけて名を上げた。

そしてこの辺りで縄張りを持っていた銚子の五郎蔵から縄張りを譲り受け網元としても成功して大親分になっていった。

この飯岡の復興発展にも尽力し、十手も預かる身となった。

笹川繁蔵との勢力争いについてはまた書く事もあるかもしれないが、地元では助五郎の悪い話は聞かず慕われているようだ。

また、海難事故で漁師が380人も亡くなった時に、生まれ故郷の三浦の方からたくさんの男衆を移住させこちらの漁を守ったとの話もある。

今回の東日本大震災でも7人が津波で犠牲になったと言うが、江戸時代も大量の被害が出たようだ。その時に護岸工事なども積極的にやって村の人から慕われてきたという。

神社の力比べの石? 石って見た目よりずっと重いのですよね。

飯岡助五郎が使用人にこの石を持ち上げさせてその高さで賃金を決めたと言われているようです。(重さ225kg)

助五郎稲荷神社?

玉崎神社入口鳥居の前に「座頭市物語」の碑が立っていた。

子母澤寛が1948年に雑誌「小説と読物」へ連載した『座頭市物語』はこの近くの宿「鹿島屋」さんで書いたそうだ。

映画の原作というものだが、映画の方は勝新太郎のかなり個性を入れて創作されている要素が多そうだ。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。飯岡灯台(刑部岬)

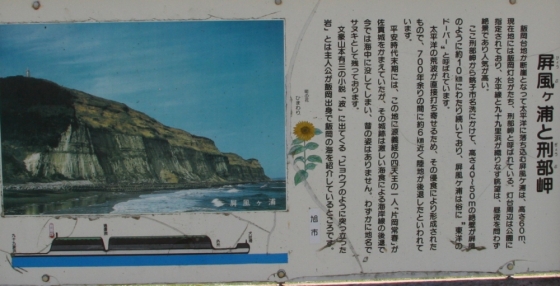

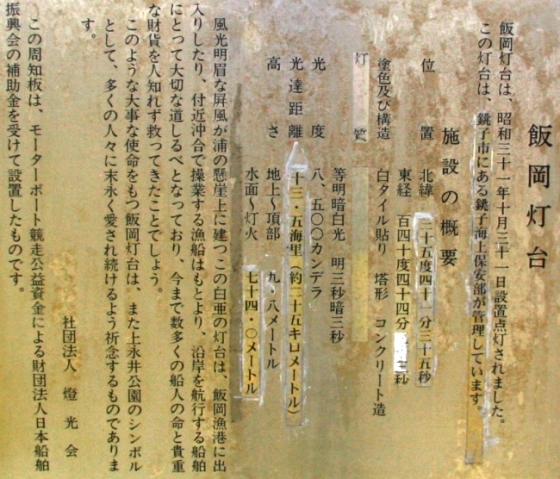

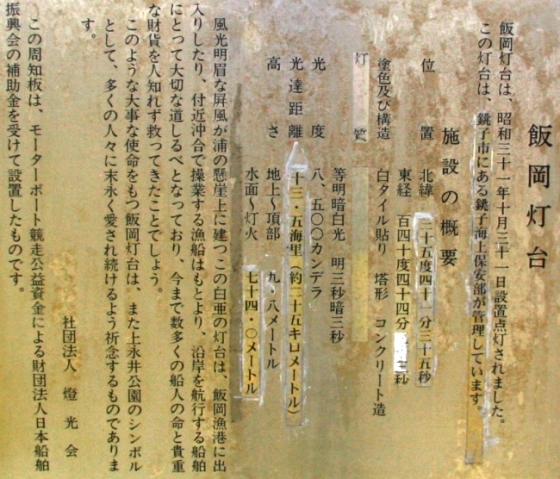

千葉県旭市飯岡にある飯岡灯台。

九十九里浜の北端でこの先に銚子まで東洋のドーバーと呼ばれる屏風ヶ浦の断崖が続く。

(写真はクリックすると拡大表示します)

飯岡の街。

東日本大震災では津波に襲われ、被害者も出た。千葉県では一番の被害となった。

この岬の下は飯岡港と飯岡の海岸が見えるが、その先に九十九里浜が良く見える。

素晴らしい絶景だ。

風が強く、立っているだけでも少し怖くなる。

この左側から銚子の先にかけて屏風ヶ浦が続く。

しかし上からは眺めることが出来ない。

風も強く下にも降りられない。

この展望台は行くまで想像していたよりも何倍も景色が良かった。

麓にはソフトクリーム屋さんとレストランなどもある。

ブログの読者から勧めてもらったお店もあったが、あいにく席がいっぱいで時間が無く今回は食事はまたの機会とすることにした。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。

九十九里浜の北端でこの先に銚子まで東洋のドーバーと呼ばれる屏風ヶ浦の断崖が続く。

(写真はクリックすると拡大表示します)

飯岡の街。

東日本大震災では津波に襲われ、被害者も出た。千葉県では一番の被害となった。

この岬の下は飯岡港と飯岡の海岸が見えるが、その先に九十九里浜が良く見える。

素晴らしい絶景だ。

風が強く、立っているだけでも少し怖くなる。

この左側から銚子の先にかけて屏風ヶ浦が続く。

しかし上からは眺めることが出来ない。

風も強く下にも降りられない。

この展望台は行くまで想像していたよりも何倍も景色が良かった。

麓にはソフトクリーム屋さんとレストランなどもある。

ブログの読者から勧めてもらったお店もあったが、あいにく席がいっぱいで時間が無く今回は食事はまたの機会とすることにした。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。飯岡灯台(刑部岬)

銚子市から旭市に入ってすぐこの飯岡灯台があります。

前回一度の行った時は風が強くあまり天気も良くありませんでしたが、梅雨が明けてからまた行った時は青空もきれいでした。(7月25日撮影)

(写真は全てクリックすると大きくなります。)

写真をクリックして360度の景色をお楽しみください。

先の方の海岸線が九十九里浜です。この飯岡が北端です。

九十九里も砂浜が大分少なくなってきて遠浅でもない所が増え、海水浴場がかなり閉鎖になりました。

九十九里と反対側は銚子の屏風岩に連なっていますが、こちらの浸食を止めるための防波堤工事をしてから九十九里浜はどんどん砂が少なくなっていっているようです。

飯岡港です。東日本大震災の時にはこの港は津波で覆われました。

これが飯岡灯台です。

この展望台の方が大きくて高いので灯台と言ってもどこかかわいらしいです。

こんなに毎日暑いとどこかに出かけて写真など撮る元気がないです。

明日も銚子に出かけますが、どこかで美味しいものでも食べて涼しいところでのんびりしたいです。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。

前回一度の行った時は風が強くあまり天気も良くありませんでしたが、梅雨が明けてからまた行った時は青空もきれいでした。(7月25日撮影)

(写真は全てクリックすると大きくなります。)

写真をクリックして360度の景色をお楽しみください。

先の方の海岸線が九十九里浜です。この飯岡が北端です。

九十九里も砂浜が大分少なくなってきて遠浅でもない所が増え、海水浴場がかなり閉鎖になりました。

九十九里と反対側は銚子の屏風岩に連なっていますが、こちらの浸食を止めるための防波堤工事をしてから九十九里浜はどんどん砂が少なくなっていっているようです。

飯岡港です。東日本大震災の時にはこの港は津波で覆われました。

これが飯岡灯台です。

この展望台の方が大きくて高いので灯台と言ってもどこかかわいらしいです。

こんなに毎日暑いとどこかに出かけて写真など撮る元気がないです。

明日も銚子に出かけますが、どこかで美味しいものでも食べて涼しいところでのんびりしたいです。

← よろしければクリックお願いします。

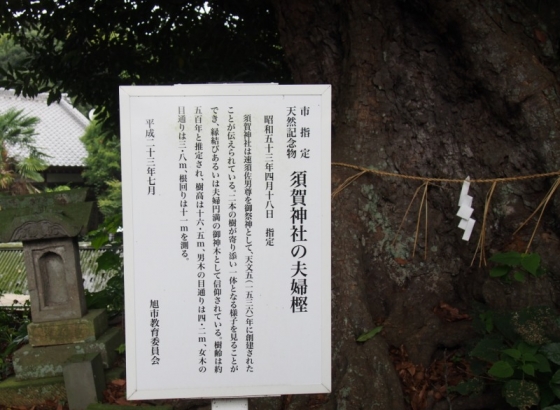

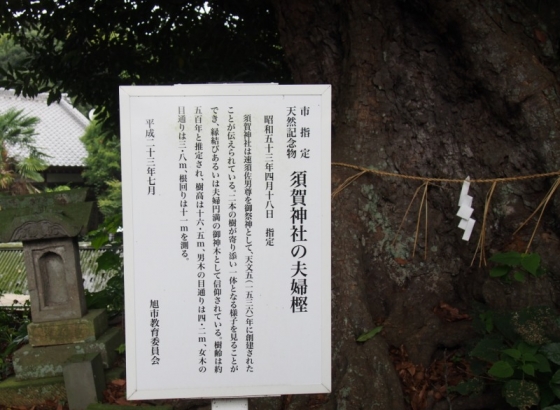

← よろしければクリックお願いします。須賀神社

千葉県の香取市、旭市、匝瑳市の境界領域は、どうも区分が良く分からない。

先日の龍尾寺に行く時に香取市側から向かったが、一度旭市に入ってから匝瑳市に入ってようだ。

この境界領域に鏑木、古城などという古めかしい場所を通った。

鏑木には古墳がある。

この地域で四方から道が集まっているところに「須賀神社」という神社があった。

天文5年(1536)創建の神社でスサノオ(速須佐之男)尊を祀る。

本殿:文政8年(1825)に建築(再建)とされる。

須賀神社は全国にあり、そのほとんどがスサノオを祀るが、牛頭天王だったりもする。

やはり八幡神社と同じ系列なのだろう。

ほとんどの町にあり、祇園祭などが行われているところだ。

ここは調べて見ると「御歩射祭(御幸射祭)」という(旧干潟町の)無形民俗文化財に指定されている古式にのっとった祭りがあると言う。

ご神木「夫婦樫」:樹齢約500年だそうだ。根本は完全に一体になっている。

この神社の本殿の彫刻は少し見物だ。

一部(下の方)は手を入れて造り直したものかもしれない。新しくしたようだ。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。

先日の龍尾寺に行く時に香取市側から向かったが、一度旭市に入ってから匝瑳市に入ってようだ。

この境界領域に鏑木、古城などという古めかしい場所を通った。

鏑木には古墳がある。

この地域で四方から道が集まっているところに「須賀神社」という神社があった。

天文5年(1536)創建の神社でスサノオ(速須佐之男)尊を祀る。

本殿:文政8年(1825)に建築(再建)とされる。

須賀神社は全国にあり、そのほとんどがスサノオを祀るが、牛頭天王だったりもする。

やはり八幡神社と同じ系列なのだろう。

ほとんどの町にあり、祇園祭などが行われているところだ。

ここは調べて見ると「御歩射祭(御幸射祭)」という(旧干潟町の)無形民俗文化財に指定されている古式にのっとった祭りがあると言う。

ご神木「夫婦樫」:樹齢約500年だそうだ。根本は完全に一体になっている。

この神社の本殿の彫刻は少し見物だ。

一部(下の方)は手を入れて造り直したものかもしれない。新しくしたようだ。

← よろしければクリックお願いします。

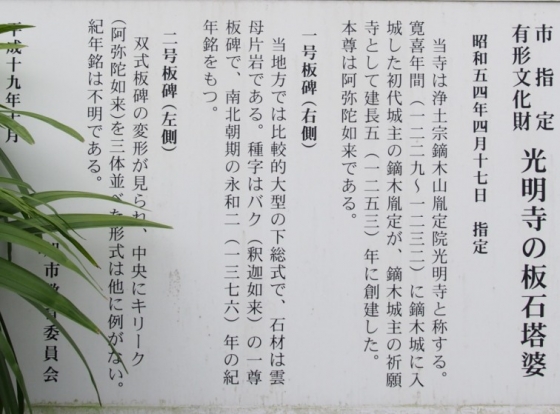

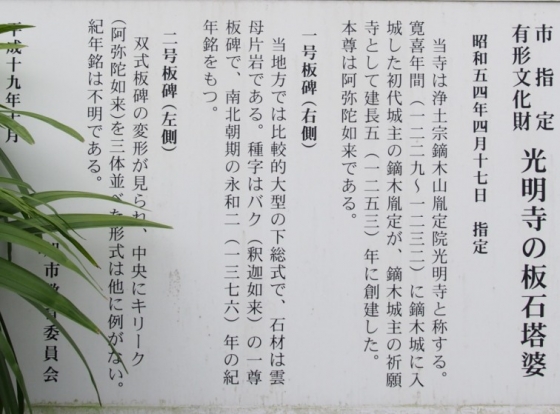

← よろしければクリックお願いします。光明寺と鏑木城

今日、銚子に行く途中で香取神宮近くの山の上の方の神社に立寄ったのですが、もう9月末というのにツクツク法師が盛んに鳴いていました。

ここのところ、また昼間は少し暑さが戻ったせいかもしれない。

さすがに我が家のそばではもう鳴き声は聞きません。

もう少し前の事だが、千葉県匝瑳市の龍尾寺へのアクセス途中にある気になる場所を数か所まわりました。

先日須賀神社を紹介しましたが、そのすぐ近くが「古城」という地名になっていましたのでこの辺りを少しうろうろ。

そうすると、通り沿いに「鏑木城跡」という立札がありました。

鏑木(かぶらぎ)というと明治~昭和にかけての美人浮世絵師「鏑木清方」を思い浮かべるのですが、こちらは鎌倉に美術館もあり直接の関係はわかりません。

しかし、ここの地名も鏑木であり、千葉氏の重鎮である鏑木氏が住んでいた場所のようです。

この県道沿いの看板から山側に入った山の上のほうに城があったようです。

鏑木氏の始まりは千葉介常胤(つねたね、千葉氏3代当主)の長男千葉胤正(たねまさ)の八男白井胤時の子胤定が鏑木を領して鏑木氏のなったという。

この鏑木氏は原氏・円城寺氏・木内氏とならんで「千葉四天王」とよばれているという。

その後代々鏑木氏を継承したが、小田原の役で後北条氏方についたため、秀吉により天正18年にこの鏑木城も接収され、鏑木氏は野に下ったという。

まあ、石岡の大掾氏(だいじょうし)は最後まで戦い皆滅んでしまったので、今から思えば時代を見る目が狂っていたとしか言いようは無い。

城跡の看板のすぐ近くに「光明寺」という浄土宗の寺があった。

ここは、初代鏑木氏(胤定)が1253年に城の祈願所として建立したという。

寺には南北朝時代の板碑がある。

この辺りは古い板碑が多い。

この階段を登った上は歴代住職の墓である。

それにしてもたくさんある。何代に亘って続いているのだろうか。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。

ここのところ、また昼間は少し暑さが戻ったせいかもしれない。

さすがに我が家のそばではもう鳴き声は聞きません。

もう少し前の事だが、千葉県匝瑳市の龍尾寺へのアクセス途中にある気になる場所を数か所まわりました。

先日須賀神社を紹介しましたが、そのすぐ近くが「古城」という地名になっていましたのでこの辺りを少しうろうろ。

そうすると、通り沿いに「鏑木城跡」という立札がありました。

鏑木(かぶらぎ)というと明治~昭和にかけての美人浮世絵師「鏑木清方」を思い浮かべるのですが、こちらは鎌倉に美術館もあり直接の関係はわかりません。

しかし、ここの地名も鏑木であり、千葉氏の重鎮である鏑木氏が住んでいた場所のようです。

この県道沿いの看板から山側に入った山の上のほうに城があったようです。

鏑木氏の始まりは千葉介常胤(つねたね、千葉氏3代当主)の長男千葉胤正(たねまさ)の八男白井胤時の子胤定が鏑木を領して鏑木氏のなったという。

この鏑木氏は原氏・円城寺氏・木内氏とならんで「千葉四天王」とよばれているという。

その後代々鏑木氏を継承したが、小田原の役で後北条氏方についたため、秀吉により天正18年にこの鏑木城も接収され、鏑木氏は野に下ったという。

まあ、石岡の大掾氏(だいじょうし)は最後まで戦い皆滅んでしまったので、今から思えば時代を見る目が狂っていたとしか言いようは無い。

城跡の看板のすぐ近くに「光明寺」という浄土宗の寺があった。

ここは、初代鏑木氏(胤定)が1253年に城の祈願所として建立したという。

寺には南北朝時代の板碑がある。

この辺りは古い板碑が多い。

この階段を登った上は歴代住職の墓である。

それにしてもたくさんある。何代に亘って続いているのだろうか。

← よろしければクリックお願いします。

← よろしければクリックお願いします。