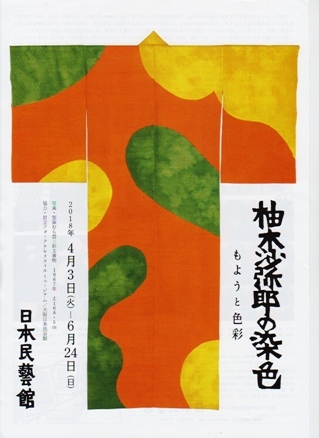

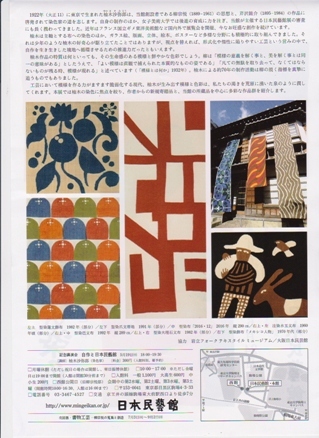

パンフ

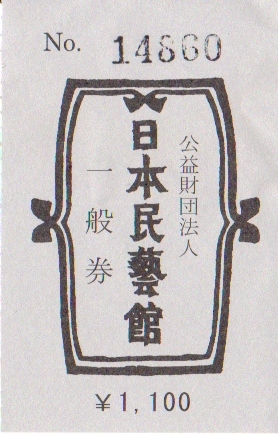

山種美術館で開催中の「特別展 琳派」を見てきました。

琳派の展覧会は、以前にも何度か見に行ったことがありますが、琳派の絵は大好きで展覧会のテーマが毎回違うのです。

ここが広尾にある(恵比寿駅から10分)山種美術館。

山種美術館

山種美術館 ←クリックで

先月、雑誌.和楽「琳派」 を読んでいたので、すんなりと見られたように思いますが

今回も見応えがありました。

琳派の代表的な画家は、尾形光琳(1658- 1716))、酒井抱一(1761-1828)、俵屋宗達に代表され

後に近代・現代の日本画家(福田平八郎・速水御舟・加山又造ら)へと取り入れられていきました。

そして現代は、グラフィックデザイナーの田中一光(1930-2002)が自分の作品に

取り入れていったことが展示されていました。

江戸時代に描かれたのに鮮やかで、大胆で、デザイン性も高く琳派の絵は大好きです。

琳派の『琳』は、美しい玉 とか 華やかを意味するそうです。

琳派と呼ばれはじめたのは近代になってからで、尾形光琳に通じる特徴のある絵を描いた絵師たちを

ひとまとめにされるようになって琳派と呼ぶようになったようです。

屏風絵の下地に金や銀を用いて、主題をデザイン化、簡略して描いたり、見た目に面白さを

表現したのも特徴のひとつです。

美しい花の絵やユーモラスな可愛い動物の絵も多いですね。

芥子の花は琳派では好まれて描かれた花だそうですが、展覧会の最後にあった

加山又造の扇面屏風(屏風に扇型の飾り絵を入れた絵)に、バラの花が絵描かれていました。

どうも、バラの花は洋風の花と思いこんでいましたが、この時代の日本画にもバラが絵描れているのは

珍しいと、思いました。

絵画だけでなく、文机や硯箱、団扇などにも絵が施されたものが展示されて、一緒にしてはいけませんが

昔、私も木箱や身の回りの物にヘタな絵を描いて楽しんだことを、思い出しました。

また、輪郭を白く塗り残す

彫塗りといわれる技法も、知らずと私もアクリル絵の具を使った時に

この塗り方をよくやっていましたが

福田平八郎の芥子の花は彫塗りで描かれて、とてもデザイン的で人気ではなかろうか。

余白の美も感じます。連続して続くようなリズム感・・・・何か、見るからに楽しい絵ですね。

改めてこの絵描き方を、彫塗りと呼ぶことも知りました。

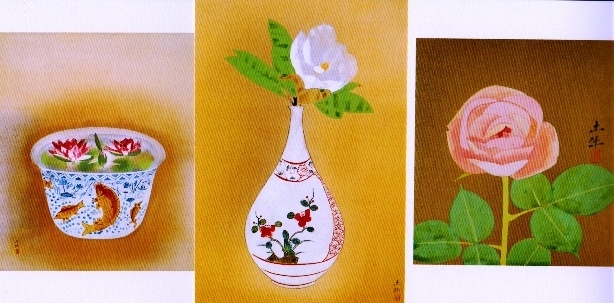

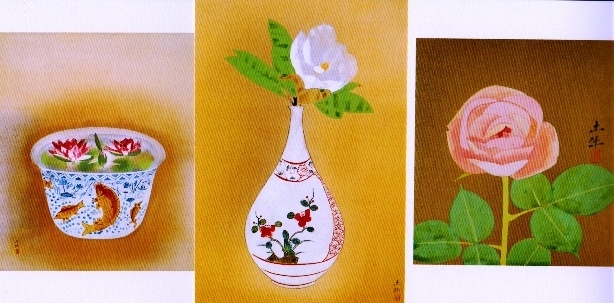

絵葉書を、何枚か買って帰って来たら、いつだか前回に琳派展に行った時にも

沢山ある中で今回も同じ葉書を買っていて、自分の好みの絵なんだなと苦笑いしました。

ほとんどが奥村土牛の絵葉書でしたが。

そしてもう一枚、

↓は、酒井鶯浦の若くして亡くなった最後の作品といわれている 「 紅白連・白藤・夕もみぢ図」。

現物はずっと大きくてとても感動ものだったのですが

葉書きや印刷物になると、細部のいろいろな感動が消えてしまい

やはり実物を見ることの大事さを思いました。

「綺麗、綺麗。とっても綺麗・・・・。」と、連呼するような気持ちで会場を後にしました。

江戸時代はある意味において、とてもいい時代であったことを想像しました。

6月27日

6月27日

晩御飯 ピーマン肉詰めカレー風味 山菜煮 トマト おでんの残り

晩御飯 ピーマン肉詰めカレー風味 山菜煮 トマト おでんの残り

パンフ

パンフ

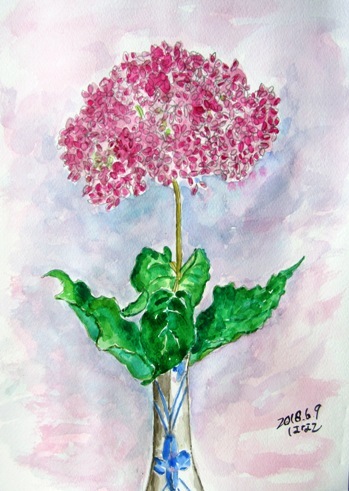

F6

F6 晩ご飯 夏おでん ごま豆腐 とうもろこしご飯

晩ご飯 夏おでん ごま豆腐 とうもろこしご飯

晩御飯 メバル煮 ピーマンと茄子の味噌炒め トマト・きゅうり

晩御飯 メバル煮 ピーマンと茄子の味噌炒め トマト・きゅうり

F6

F6 F4

F4 晩御飯 ズッキーニと胸肉のカレーソテー マカロニサラダ

晩御飯 ズッキーニと胸肉のカレーソテー マカロニサラダ

晩御飯 茹で豚 おから煮 豆腐サラダ

晩御飯 茹で豚 おから煮 豆腐サラダ

F2

F2

晩御飯 牛肉とセロリのオイスター炒め ジャガイモピザ 蕗のオリーブ煮

晩御飯 牛肉とセロリのオイスター炒め ジャガイモピザ 蕗のオリーブ煮

F8

F8

晩御飯 烏賊肝バタ焼き 冷茶碗蒸し おから煮 青菜胡麻和え

晩御飯 烏賊肝バタ焼き 冷茶碗蒸し おから煮 青菜胡麻和え

F4

F4

晩御飯 焼き鳥 ズッキーニと茄子の焼きびたし 胡瓜のナッツいり酢物

晩御飯 焼き鳥 ズッキーニと茄子の焼きびたし 胡瓜のナッツいり酢物

晩御飯 エビピラフ サラダ コンソメスープ

晩御飯 エビピラフ サラダ コンソメスープ 晩御飯 鯵干物 玉葱天ぷら ムール貝のガーリックバター炒め

晩御飯 鯵干物 玉葱天ぷら ムール貝のガーリックバター炒め

F6

F6

晩御飯 鯛のカレー焼き・バターしょうゆソース 新たまねぎサラダ 茄子揚げ浸し

晩御飯 鯛のカレー焼き・バターしょうゆソース 新たまねぎサラダ 茄子揚げ浸し

F2

F2

晩御飯 ゴーヤチャンプル 加賀キュウリのサラダ 切干大根煮 鶏レバーしぐれ煮

晩御飯 ゴーヤチャンプル 加賀キュウリのサラダ 切干大根煮 鶏レバーしぐれ煮 晩御飯 牡蠣フライ ポテトサラダ 胡瓜酢物 銀杏炒め

晩御飯 牡蠣フライ ポテトサラダ 胡瓜酢物 銀杏炒め

F6

F6 晩御飯 豚カツ、添え野菜 春菊の胡麻和え 冷豆腐

晩御飯 豚カツ、添え野菜 春菊の胡麻和え 冷豆腐

晩御飯 豚焼き肉・生野菜添え 帆立貝 蕗煮

晩御飯 豚焼き肉・生野菜添え 帆立貝 蕗煮