2011.3.11 東日本大震災以後今年で6回目になる

被災地宮城県・山元町の花壇へ町田市法人会の被災地復興支援事業に参加して来ました。

(バス一台40名)

この事業に参加する人も大体毎年決まってきているので、手際もよくなって花植え作業が

進められるようになり、私たちも年に一度の再会ですが顔見知りになり一体感が出てきました。

(もしこの一行の最中に災害に出会っても、このバスに乗っている人たちは協力してきっと

難を切り抜けられるというような連帯感です。)

被災地も見渡す限りでは年を追うごとに復興が進んで町の風景も新しいものへと

変わってきて、人々の顔にも元気が見られるようになって来たように見えましたが

本当のところは、心の復興が中々出来ていないとの山元町の語りべさんのお話もありました。

「災害があった日を忘れる日は無く、語らない日も無く、思い出さない日も無い。」との

重い言葉に胸が痛みました。

2015年から被災した常磐自動車道が再開されたので約5時間で現地に到着することが

出来るようになりました。

広野IC~常磐富岡IC~浪江IC~南相馬IC~から宮城県亘理郡山元町へ入ります。

改通当時5.5シーベルトあった(と、される)常磐道の放射線量は、この日のモリタリングポストは

3.6とあったのをバスの中から見えました。

浪江や常磐富岡、南相馬はまだ帰宅困難地域のままです。

常磐自動車道を走る車窓から。

元々は人家が建ち、畑や水田が広がっていたところと思われます。

行き場のない災害廃棄物が初めて通った2年前も置かれていましたが、光景としては

少なくなったように思えました。

太陽光発電のソーラーパネルが多く、見られるようになりました。

開発の重機が・・・どこもこういう風景が多かったです。

山元町に到着後の午後は、前日にトラックで搬入された10000株の花の苗をトラックから

降ろし「深山山麓少年の森(菱沼の郷)」の花壇へ植え付けました。

雨が降ったり小雪もちらついた年もありましたが、今年はまぁ、お天気に恵まれて

また、山元町の方達と一緒に作業しました。(全体で60~70人はいただろうか?)

一カ月後、花は大きくなってきれいに咲くことでしょう。

また来年、一緒に花を植えましょうと、手を振ってお別れしました。

花植えを終了後、バスに乗り毎年のように町の様子を見せて頂き、語りべさんの話も聞きました。

町の復興も進み、線路さえも残っていなかった常磐線も新しくなって出来上がっていました。

庁舎前の道路は山を切り通して、新しいアスファルトの道も出来ていました。

常磐線

ここは坂本小学校。

震災時一人の死者も出さなかったというシンボル的な学校です。

その日、150弱名の生徒と先生、近隣住民が一晩校舎の屋根裏部屋に避難して奇跡的に

助かったといわれる学校です。(10M-位の津波に襲われました。)

学校の周りは住宅地でしたが、多くの被害を受けて家は今も一軒もありません。

希望の黄色いハンカチと慰霊・千年塔が比較的早い時期に建てられました。

体育館は危険なので壊されていますが、学校の小さな花壇には、パンジーや春の花が

植えられていました。

それは、当時のこの小学校の先生が、「子供たちの命を助けてくれて、ありがとう。」という

感謝の気持ちを校舎に捧げる花を季節ごとに植えているそうです。

当時校庭は視界の限り遠くまで廃車になった車の置き場所でしたが、今回は復興整備の土が

山のように高く置かれていました。

海の方を見れば、高い防波壁が何年か前(3年前だったか?)に建てられて、いつもながら

本当にこれは悲しい風景です。

防壁・海・空

海の反対側は綺麗な山が見えます。

この山は震災前は家が建ち並んで見えなかったと聞いていますが、東北の地はこんなに

美しい自然と暮らしがあったのだと想像します。

今はやはり、復興の資材が置かれているようでした。

夜は「スパ・リゾート・ハワイアンズ」(震災後名前が変った。旧常磐ハワイアンセンター)に

宿泊しました。

日本初のテーマパークで、ここも震災で被害を受けましたが、会社の強い理念の下

再建されたことは映画にもなりましたね。

集客率は現在、震災前の90%まで戻ったとか。

半世紀前の宿泊棟もあってそこに宿泊でした。

翌日は、顧問のお話の研修を受けて、塩野岬灯台、小名浜魚市場・・・あれこれとお土産も

手に帰ってきました。

皆さんお世話になりました。

主催者のお陰様で、今年も花を植えてくることが出来ました。

6年という歳月が経っても、帰れない人が居ることや将来の見通しがつかない人も多いことを

災害という苦難を忘れずにまた、来年も元気で花を植えに行きましょう。

普段の生活では、被災地のものを買って支援していく事を頭の隅に置きながら。

2012年に市の法人会主催の第一回・花植えボラに参加した時の記事があります。

一年目はどういう状況だったか、少し分るかもしれませんので・・・・

被災地に花を

晩御飯 寿司 シュウマイ (買ったもの) 切干煮

晩御飯 寿司 シュウマイ (買ったもの) 切干煮 晩御飯 ニラレバー炒め ホタルイカと分葱の酢味噌 煮豆

晩御飯 ニラレバー炒め ホタルイカと分葱の酢味噌 煮豆

晩御飯 鶏ハンバーク(あんかけ) 納豆 厚焼き卵と菜の花(出し醤油掛け)

晩御飯 鶏ハンバーク(あんかけ) 納豆 厚焼き卵と菜の花(出し醤油掛け) 晩御飯 カレー サラダ 人参のラペ(レーズン入り) スウプ

晩御飯 カレー サラダ 人参のラペ(レーズン入り) スウプ

晩御飯 白菜ロースト 焼き鮭 蕗筍煮物

晩御飯 白菜ロースト 焼き鮭 蕗筍煮物 晩御飯 豚肉とキャベツ炒め 根菜煮 芽かぶポンス

晩御飯 豚肉とキャベツ炒め 根菜煮 芽かぶポンス

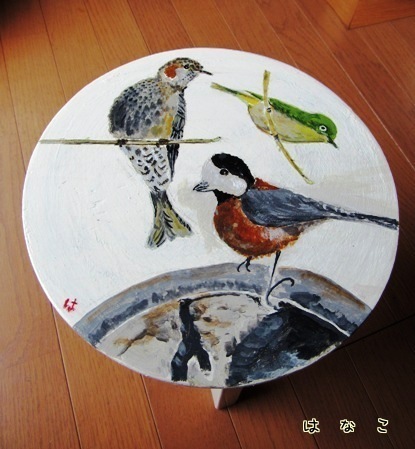

可愛いカレンダーを模写。ヤスリ掛け地を生かして。

可愛いカレンダーを模写。ヤスリ掛け地を生かして。 家にやってきた鳥

家にやってきた鳥

晩御飯 ひと干し烏賊の唐揚げ 野菜添え 玉葱スープに もやしのチャプチェ

晩御飯 ひと干し烏賊の唐揚げ 野菜添え 玉葱スープに もやしのチャプチェ 晩御飯 赤うお麹漬け 筍と蕗の煮もの もやしのチャプチェ

晩御飯 赤うお麹漬け 筍と蕗の煮もの もやしのチャプチェ

晩御飯 焼鯖 野菜炒め ホタルイカのヌタ

晩御飯 焼鯖 野菜炒め ホタルイカのヌタ 晩御飯 ホタルイカと菜の花のぺペロンチーノ サラダ 野菜ジュース おいも 焼烏賊のひとしお干し

晩御飯 ホタルイカと菜の花のぺペロンチーノ サラダ 野菜ジュース おいも 焼烏賊のひとしお干し

常磐線

常磐線

防壁・海・空

防壁・海・空

晩御飯 ちらし鮨 レンソウ胡麻和え 茶碗蒸し 里芋烏賊煮(残り物)

晩御飯 ちらし鮨 レンソウ胡麻和え 茶碗蒸し 里芋烏賊煮(残り物)

晩御飯 マーボウ豆腐 ヒジキ煮 春雨と菜の花サラダ

晩御飯 マーボウ豆腐 ヒジキ煮 春雨と菜の花サラダ 晩御飯 豚肉と葱のオイスター炒め 蕗煮 ヒジキのサラダ

晩御飯 豚肉と葱のオイスター炒め 蕗煮 ヒジキのサラダ

晩御飯 焼チキン・野菜添え 大根菜煮 豆腐のはちみつ掛け

晩御飯 焼チキン・野菜添え 大根菜煮 豆腐のはちみつ掛け 晩御飯 揚げカレイのあんかけ 目カブお浸し あさりと春キャベツの酒蒸し

晩御飯 揚げカレイのあんかけ 目カブお浸し あさりと春キャベツの酒蒸し

透明水彩絵の具

透明水彩絵の具 水彩色鉛筆と顔彩

水彩色鉛筆と顔彩 晩御飯 野菜きのこの豚肉巻き 菜の花と春さめのサラダ コーンスープ

晩御飯 野菜きのこの豚肉巻き 菜の花と春さめのサラダ コーンスープ 晩御飯 鰆のバター焼き 里芋の烏賊煮 レンソウのりかけ

晩御飯 鰆のバター焼き 里芋の烏賊煮 レンソウのりかけ

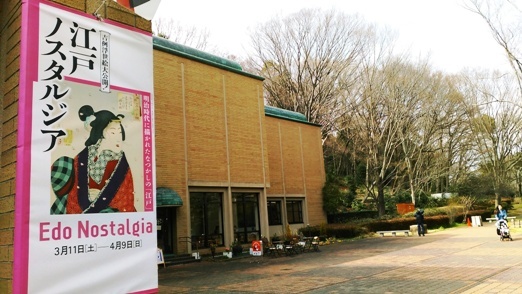

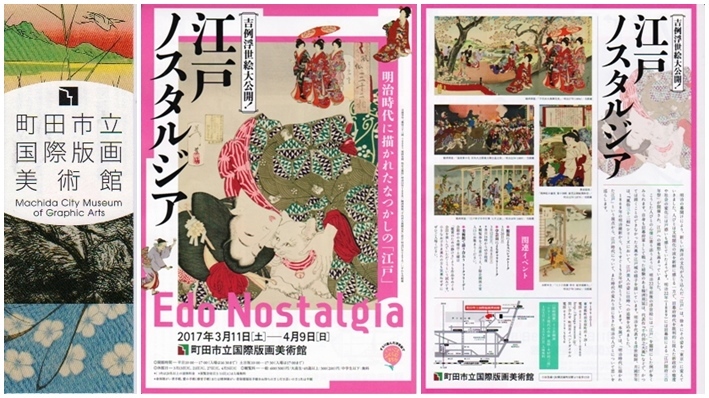

チケット

チケット

晩御飯

晩御飯

左の赤っぽい木です。

左の赤っぽい木です。 晩御飯 鯵のカレー風味焼き 肉じゃが(白滝入れ忘れ) 煮豆

晩御飯 鯵のカレー風味焼き 肉じゃが(白滝入れ忘れ) 煮豆 晩御飯 天ぷら(精進揚げのみ) ほうれん草ごまだれ掛け コハダの酢のもの

晩御飯 天ぷら(精進揚げのみ) ほうれん草ごまだれ掛け コハダの酢のもの