沖縄 赤嶺先生 無農薬農法 ノウハウ

05 09, 2019

沖縄 赤嶺先生 無農薬農法 ノウハウ

https://www.youtube.com/watch?v=qDMrrX_zmHg

Channel ZERO

2019/04/08 に公開

<動画の文字お越し、全文ではありません(雑談的なところは、ほとんど聞こえなかった、耳が老化しているので^^;)画像は動画よりお借りいたしました>

在来種、種を自分で増やす方法

人参で説明すると、

下部を食べて、上部を5cmを挿し木して、自然に戻せば、上部を土に置くと根が出て葉っぱができ種ができる

虫

肥料を入れすぎると虫と病気がつく、肥料全く入れなくなると虫がつかなくなります。

意識を変えてほしいのは、虫を殺さないのが自然の法則だから、

野菜に虫がついたときは、虫は発酵食品を嫌うので、発酵食品を野菜にかけていくと、虫は逃げていきます。

肥料も食物で作った肥料を使うと、虫は付きません、

病気もつかないようになります。自然体でできたもので肥料を作れば、虫と病気は退治できます。

虫の嫌いなものは、発酵食品(味噌、納豆etc)を思い出してください。

発酵食品には虫は絶対につきませんから、

野菜に虫がついたら、農薬を使うのじゃなくて、発酵食品、おうちにある酢を薄めたり、味噌を薄めてかけたりすると、虫はどんどん逃げるようになっていきます。スプレーとか如雨露で野菜と土にかければいい。

米のとぎ汁、これを発酵させてかけると、虫も来なく土壌もよくなる、微生物が発生するので、土壌菌も整う。野菜もおいしくなる。これに納豆菌を入れれば病害虫に強くなってくる。一週間で作れる。

沖縄のアボガド

実をつけるときに使用する、ジベレリン(ギベレリン、英語gibberellin、ドイツ語Gibberelline、略称:GA)はある種の植物ホルモンの総称である。植物細胞の伸長促進、種子の発芽促進や休眠打破の促進、老化の抑制に関わっている。また、オーキシンの作用を高めることもわかっている。

実をつけるんだけどそれが発癌性物質がたくさん入っている。そういうのが農産物ではたくさん使われています。そういうアボガドが沖縄産として流通している。アボガドを調べていけば、農家の人は皆ホルモン剤を使っている。

(モリンガファーム)は在来種で、無農薬、無化学肥料、でずっとやっておられる。そしたら箱舟企画「S」なわけですよね、完璧に。

箱舟企画「S」を作りたい農家さんたち、へのメッセージ

箱舟企画「S」を作りたい農家さんたち、へのメッセージ

今までの、有機野菜とか、慣行野菜とかと比べないってこと、

どうしても最初自然栽培で作ると、作物自体が小さくなるし、あと期間が長くかかったりするのでね、畑が出来上がるまでは我慢が必要、最初は虫がついたりする、そういうものは発酵食品とかで、、、虫とかはどうにかできます。

あと、できたら売る場所さえあれば、農家は我慢して絶対に作るはずだから、

(売る場所ははこぶねコミュニティーのビジネスの仕組みとして・・・)

そしたら作る人いっぱい出てくると思う。虫がつかない方法は、いくらでも質問してくれれば教えますから。

今沖縄におりまして赤嶺先生のモリンガファームに来ています。

(息子さんと、赤嶺先生です。息子さんが色々と販売とか担当したりしています。こちらにいるのがアビカさんこと伊藤さんです。)

(皆さんはこぶねコミュニティー沖縄をやってくださることになりまして、赤嶺先生が実践で『実験』を見せてくださる。)

『実験:玉ねぎ』

↑玉ねぎを半分に切る

↑玉ねぎを目に当ててみる、涙は出ません

スーパーで買った玉ねぎは涙がよく出ます。

これは肥料が原因です。無肥料で作った玉ねぎは、玉ねぎを切ったものを目にあててみて、「なんともない(目が痛くならない)」

人間はよくばりだから、大きな玉ねぎを買うと、肥料をたくさん吸っているからたくさんの涙が出るはずです。

もし、スーパーで買うのでしたら小さいものを、肥料をちょっとしか吸ってないので、涙成分は少ししかないですから、

肥料を入れすぎると、病気と虫がたくさんつくので。

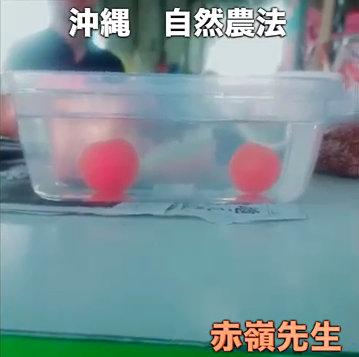

『実験:トマト』

↑自然農法はトマトは水に沈む

有機農法も(スーパーと)一緒です。

有機と化学肥料は別だけど、肥料を入れると、野菜の細胞を伸ばすから、どうしても弱くなります、だからそこに虫や病気がつくわけね.

だから、自然でやったら、ゆっくりゆっくり伸びていくので、細胞が詰まるから、特にトマトなんか。

皆さんがスーパーで買う特に大きいトマトは、水で洗うと浮くはずです。自然農のトマトはちゃんと沈んでいきます。細胞が詰まるから沈んでいきます。

特に化学肥料で作ったのは大きいトマトが多いですから、(中の細胞はスカスカだと)大きく見えているのは空気だけで大きくなっているだけだと。

有機のトマトも沈むのがあるけど、中間で浮いたり沈んだりの繰り返しで完全には沈まないです。

だから、トマトは水に沈まないと、自然農、無農薬でないってことが分かるってことですね。

甘いトマトを求めていくと、農家はいろんな肥料を入れていく、特に化学肥料を入れたら甘くなるから、酸味がなくて甘いトマトは本物ではない。

『実験:人参』

↑うちの人参は一か月おいていても腐らない、三か月たってヘナヘナになっていても腐らなく美味しく食べれる

『実験:サニーレタス』

↑色が変色しているレタスのへた

これ収穫して4~5日たったレタスです。

↑レタスのへたを切った切り口から白い液が出ている、これが鉄分です。変色するってことはレタスに鉄分があるってことです

ヘタの部分を切ったら、切ったところから、ミルクのようなものが出てきました。

これがレタスに含まれている鉄分です。味は苦い。鉄分があふれ出てくる。(ほかの野菜もそうです)ヘタが茶色くなるのは、空気に触れて酸化するから。スーパーでも、茶色くなった方を買うべきだよね。スーパーで売っている他の野菜も鉄分は入ってないです。

↑このレタスは、キャベツの様にしっかり葉が巻いている、

レタスも小さくゴムまりみたいに弾力があり、たたいても跳ね返る。

化学肥料を入れると大きくくなるけど、葉っぱは薄いです。どういう意味かと言うと、光合成で大きくならないと、それで葉っぱを大きくします。

自然農で、肥料は入っていないので、小さい分葉っぱが厚くなる、これも光合成の関係です。光合成の問題まで行くと大きさというのもはっきりわかってきます。レタスは、ちゃんと自然に育ったら、この大きだなんですね。

収穫して2~3週間のレタスは腐っていません、先の傷んだものはありますが、半分に切ると、中身に空洞は少ない、キャベツみたいにレタスがぎっしりしています。

化学肥料を入れると、空洞がたくさんあって大きく見えるだけ、

自然でやると、野菜に全部証拠が現れてくる。

自然農法の野菜を食べていくと、医食同源ですからサプリメントをとらなくてもいい。

土の微生物を活性化させるために、

米のとぎ汁、麦わら、ぬかとかそういうものを土に敷くんですが、それが手に入らない人は、米のとぎ汁(殆どの家庭にある)を農地にかける、無農薬のお米の方がいいのですが、(農薬のかかっている米のとぎ汁でも微生物活性化有益だそうです)。

乳酸菌とか納豆菌を作る方法、

米のとぎ汁をペットボトルに入れ、このペットボトルに納豆を1~5粒入れたら納豆菌ができます。沖縄だと今28度です、三日で出来上がります。納豆菌の乳酸菌が出来上がる。

それを野菜や土にかけると、スプレーとか如雨露で、微生物が発生しで土が柔らかくなる、野菜のうどんこ病になったら、肥料が多いと付きますから、この乳酸菌をかけていくとうどんこ病が徐々になくなって行きます。

発酵食品、味噌とか納豆に虫が付きますか?

虫は発酵食品が大嫌いなんです。発酵したものを、野菜土にかけると虫はどんどん来なくなってきます。

酢を薄めて野菜にかければ減っていく。酢1:水7~8倍、よい水で、普通の水でもいい。

残飯を上に置いて米のとぎ汁をかけるだけで、虫は湧いてきません。発酵していきます。

水分が多いか、ものが悪いと腐る。窒素が多いと腐る。有機肥料で作った野菜は腐っていきます。

肥料も入れないで発酵させる野菜は、こういう腐らない野菜ができる。

米のとぎ汁は、皮膚にも顔にも良い、きれいになる。シミとかしわもよくなる。米のとぎ汁は便秘は解消する。

有機野菜は、

人間のうんこが臭くなってくる。硝酸態窒素?が入ってくるから癌のもとになってくる。有機肥料は地球温暖化の排気ガスより悪い。大きいミミズがいる畑は野菜は、腐れる。

4月7日 坂の上零さんの沖縄講演

沖縄の無農薬自然農法の赤嶺先生の驚くような、無農薬農法のノウハウ公開!

全国統一無農薬基準を創ったはこぶね組合沖縄にもはこぶねコミュニティーが出来ました。

https://www/hakobune.co

clear.mind.arigatou@gmail.com

/転載ここまで

index

社会毒に物申す人・集まりindex (主に人名で、そしてカテゴリー別に、)