東大和市に在住して40年。老齢のため鎌倉市への引っ越しを余儀なくされたため、地元での最後の寺社めぐりに、愛着のある奥多摩を選んだ。3月末の月曜日、我が家からバスと電車を乗り継いで、JR御嶽駅に着くと、駅前に待機しているバスに乗車して、御嶽神社に向かった。

1 武蔵御嶽神社

バスの終点から急勾配の車道を上る。つま先上がりの道路を上るのが意外に苦しく、息切れする自分の加齢具合を十分に納得したものである。 ケーブルカーには久しぶりに乗車し、10時過ぎに山頂駅に到着。御嶽神社に向って歩き始める。朱塗りの一の鳥居から、御岳山と御嶽神社の宿坊が一望できる(写真)。

今回が5度目くらいとなる懐かしい山郷の風景を楽しむ。参道の両側の宿坊や店を眺めながら進むと、突然つま先上がりの急坂となり、再び加齢の苦しみを味わう。最後に、参道の両側の売店を通り抜けて、大鳥居(写真)から「武蔵御嶽神社」の境内に入って行く。

大鳥居の石段の上に建つのが、朱塗りの「随身門」(写真)で、神域に邪悪のものが入り来るのを防ぐ御門の神を祀る門である。

ここから石段は左折し、石段の途中に三の鳥居(写真)が立っている。石段の両側には「〇〇御嶽講」と刻まれた石碑が立ち並び、この武蔵御嶽神社が関東一円の信仰の中心であったことが偲ばれる。

石段を右折した急勾配の石段の上に「武蔵御嶽神社」の五間社入母屋造の朱塗りの拝殿(写真)が建っている。 拝殿の後方に、明治10年に造営された本殿(写真)が建ち、屋根の上の千木や鰹木が御嶽神社本殿を神聖化しているように思われる。

拝殿横の案内板の「武蔵御嶽神社由緒」には「社伝によれば、創建は第十代崇神天皇七年と伝えられ、第十二代景行天皇の御代日本武尊御東征のみぎり、難を白狼先導によって逃れられたといわれ、古くより関東の霊山として信仰されて参りました。平安時代の延喜式神名帳には、大麻止乃豆天神社として記されています。

山岳信仰の興隆とともに、中世関東の修験の中心として、鎌倉の有力な武将たちの信仰を集め、御嶽権現の名で厄除・延命・長寿・子孫繁栄を願う多くの人達の参拝によって栄えました。 天正十八年徳川家康公が関東に封ぜられますと、朱印地三十石を寄進され、慶長十一年大久保石見守長安を普請奉行として社殿を改築、南面だった社殿を東面に改めました。 明治維新により、御嶽神社の社名となり、更に昭和二十七年武蔵御嶽神社と改めました。

御祭神 櫛真智命 大己貴命 少彦名命

奥宮:日本武尊命 御眷族:大口真神 」

武蔵御嶽神社には何度も参拝していたが、神社の内容をこれほど理解したのは初めて。特に本殿の背後に広がる境内社から学ぶことが多かった。 境内社の中心に位置する「常盤堅磐社」(写真)は、永正八年(1511)以前に造営された御嶽神社の旧本殿である。その祭神が崇神天皇・景行天皇・安閑天皇・清和天皇と狭依比売神ほか96柱とあるが、それが全て諸国一宮の祭神とは豪華な布陣。諸国の一宮の祭神を勝手に祀ることは出来ないとすれば、当時の常盤堅磐社の社人が諸国の一宮を訪れて、各社の祭神を勧請したとなると、これは大変な激務であったに違いない。

境内社の「大口真神社」(写真)は、眷族である狼を祀った社として有名。我が家の周辺の神社内の祠の中に「大口真神」と記された狼の絵入りの護符をよく見かける。拝殿横の社務所でその護符(写真)を入手できたので、疑問であった護符の謎が本日解明できたのが嬉しい。

武蔵御嶽神社の祭神である櫛真智命については由緒がよく知られていないが、大和国の天香久山神社の祭神と同じと考えられている。 その他の祭神では大己貴命は大国主命の別名であり、少彦名命は大国主命の国造りを助けた出雲の神様。この二人の神様が何故櫛真智命と並んで、武蔵御嶽神社の祭神とされているのかもよく分らない。

武蔵御嶽神社の参拝を終えて石段を下りていると、随身門の近くに「疱瘡社」(写真)という祠を見つける。案内版に「疱瘡社 祭神・山末大主神 神域である御嶽山内に疫病や穢れが入らないように祀られている」と記されている。狭山丘陵でもよく見かけた「疱瘡社」の謎がとけたのは喜ばしい。

参道の急坂の斜面に「神代ケヤキ」(写真)を見つける。これは樹齢1000年とも言われるケヤキの老木で、国の天然記念物に指定されている。 この神社の創建からの歴史を見守ってきた名木なのである。

1 武蔵御嶽神社

バスの終点から急勾配の車道を上る。つま先上がりの道路を上るのが意外に苦しく、息切れする自分の加齢具合を十分に納得したものである。 ケーブルカーには久しぶりに乗車し、10時過ぎに山頂駅に到着。御嶽神社に向って歩き始める。朱塗りの一の鳥居から、御岳山と御嶽神社の宿坊が一望できる(写真)。

今回が5度目くらいとなる懐かしい山郷の風景を楽しむ。参道の両側の宿坊や店を眺めながら進むと、突然つま先上がりの急坂となり、再び加齢の苦しみを味わう。最後に、参道の両側の売店を通り抜けて、大鳥居(写真)から「武蔵御嶽神社」の境内に入って行く。

大鳥居の石段の上に建つのが、朱塗りの「随身門」(写真)で、神域に邪悪のものが入り来るのを防ぐ御門の神を祀る門である。

ここから石段は左折し、石段の途中に三の鳥居(写真)が立っている。石段の両側には「〇〇御嶽講」と刻まれた石碑が立ち並び、この武蔵御嶽神社が関東一円の信仰の中心であったことが偲ばれる。

石段を右折した急勾配の石段の上に「武蔵御嶽神社」の五間社入母屋造の朱塗りの拝殿(写真)が建っている。 拝殿の後方に、明治10年に造営された本殿(写真)が建ち、屋根の上の千木や鰹木が御嶽神社本殿を神聖化しているように思われる。

拝殿横の案内板の「武蔵御嶽神社由緒」には「社伝によれば、創建は第十代崇神天皇七年と伝えられ、第十二代景行天皇の御代日本武尊御東征のみぎり、難を白狼先導によって逃れられたといわれ、古くより関東の霊山として信仰されて参りました。平安時代の延喜式神名帳には、大麻止乃豆天神社として記されています。

山岳信仰の興隆とともに、中世関東の修験の中心として、鎌倉の有力な武将たちの信仰を集め、御嶽権現の名で厄除・延命・長寿・子孫繁栄を願う多くの人達の参拝によって栄えました。 天正十八年徳川家康公が関東に封ぜられますと、朱印地三十石を寄進され、慶長十一年大久保石見守長安を普請奉行として社殿を改築、南面だった社殿を東面に改めました。 明治維新により、御嶽神社の社名となり、更に昭和二十七年武蔵御嶽神社と改めました。

御祭神 櫛真智命 大己貴命 少彦名命

奥宮:日本武尊命 御眷族:大口真神 」

武蔵御嶽神社には何度も参拝していたが、神社の内容をこれほど理解したのは初めて。特に本殿の背後に広がる境内社から学ぶことが多かった。 境内社の中心に位置する「常盤堅磐社」(写真)は、永正八年(1511)以前に造営された御嶽神社の旧本殿である。その祭神が崇神天皇・景行天皇・安閑天皇・清和天皇と狭依比売神ほか96柱とあるが、それが全て諸国一宮の祭神とは豪華な布陣。諸国の一宮の祭神を勝手に祀ることは出来ないとすれば、当時の常盤堅磐社の社人が諸国の一宮を訪れて、各社の祭神を勧請したとなると、これは大変な激務であったに違いない。

境内社の「大口真神社」(写真)は、眷族である狼を祀った社として有名。我が家の周辺の神社内の祠の中に「大口真神」と記された狼の絵入りの護符をよく見かける。拝殿横の社務所でその護符(写真)を入手できたので、疑問であった護符の謎が本日解明できたのが嬉しい。

武蔵御嶽神社の祭神である櫛真智命については由緒がよく知られていないが、大和国の天香久山神社の祭神と同じと考えられている。 その他の祭神では大己貴命は大国主命の別名であり、少彦名命は大国主命の国造りを助けた出雲の神様。この二人の神様が何故櫛真智命と並んで、武蔵御嶽神社の祭神とされているのかもよく分らない。

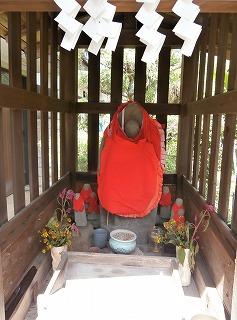

武蔵御嶽神社の参拝を終えて石段を下りていると、随身門の近くに「疱瘡社」(写真)という祠を見つける。案内版に「疱瘡社 祭神・山末大主神 神域である御嶽山内に疫病や穢れが入らないように祀られている」と記されている。狭山丘陵でもよく見かけた「疱瘡社」の謎がとけたのは喜ばしい。

参道の急坂の斜面に「神代ケヤキ」(写真)を見つける。これは樹齢1000年とも言われるケヤキの老木で、国の天然記念物に指定されている。 この神社の創建からの歴史を見守ってきた名木なのである。