日本のベトナム「県営いちょう団地」にいってきた

ぽっかり空いた連休。日本のベトナム「県営いちょう団地」にプチ旅してきました。

こんなことがなければ絶対に来ること知ることのない「高座渋谷」駅にて下車。

目的地まで徒歩10分。ちょっとしたお寺や神社のある林の小道などを通りにぬけると巨大な団地が出現。

1971年に生まれた横浜市と大和市にまたがる県営住宅。聴こえてくるのは外国語ばかり。子供の遊ぶ姿も昭和でタイムトリップした気分。

1970年代、大和市に東南アジアからの難民を受け入れる定住促進センターがあったことから、ベトナムだけでなく、ラオス、ペルーなど多国籍の人がこの団地に住むようになったという。

お目当のお店「タンハー」。ちょうどお昼どきなのもあって、お店の外にも待ち状態。

中に入ると、そこはベトナム。

ベトナムの人の生活を支える食材や食糧品がいっぱいで、その中で日本人もベトナム人も?わんさわんさとご飯を愉しんでいる。

この雰囲気、もしかして日本語通じないのかとドキドキしていると、ものすごく忙しそうなのに、笑顔で「ごめんねー」とウェイティングティーを出してくれた。ほっ。

お店にいる間、店員さんが日本語不自由ながらもフレンドリーで一生懸命で、すごく勤勉だなあとしみじみ感動。

100種類はある?分厚いメニューから定番ものと初めてメニューを3つチョイス。

生春巻き。中身がぎゅっと詰まっていてぷりっとしていて家庭的な味。ナッツの入ったソースがこれまた美味しいー

ベトナム風オムレツ「バインセオ」は、インスタ映えを狙ったかのような黄色感がハンパない!レタスやベトナム料理系で定番のハーブ野菜がたくさん付いてきて、このもやしいっぱいのオムレツを包んで頂くそう。

初めてメニューはうどんのようなもの(名前を控えなかった!)辛くなくて五臓に染みて冬場に食べたい味。

全体的にヘルシーで、カラダが喜んでいるのがわかる。お腹いっぱいでビールとかも呑んで1人1300円くらい、安いっ。

この県営いちょう団地内にはベトナム系ご飯屋、食材屋さんがたくさんあります。ハシゴしたかったのですがお茶しに次へ。

ここはフランスパンに色々挟んだ「バインミー」が美味しいらしく、日本人がひっきりなしに来てテイクアウト。パン自体がふっくらして美味しそうでした。次は買おう。

私は定番のベトナムミルクコーヒーを。

コーヒーをじっくりと落として、下のコンデンスミルクと混ぜあわせ、氷にジュッとかける。名古屋の「コンパル」のアイスコーヒー形式と一緒。

昔ベトナムで飲んだ時よりも全然美味しい。

このお店の方もとってもフレンドリーでした。忙しいのにみんな笑顔なんですよね。しみじみ感動。

なんかベトナムのこと、日本にいるベトナムの人のこと、知りたくなった。

「美味しい」ときっかけに普段訪れることのない場所、コミュニティにちょっとお邪魔して、文化に触れる。ちょっと空いちゃったという休日を、こんなふうに過ごすのもあり。

【秩父めぐり】滞在時間2時間半。秩父さんぽに行ってきた

夏休み休暇を消化するための平日。昼間だけぽかっと空いており、散歩気分でふらっと行ってきました、秩父。滞在時間なんと2時間半。。

池袋駅からは時間優先で、贅沢に特急。夏休みでもあるし。行きは昭和から馴染みのレッドアロー号、帰りは「西武、やるね」と話題の、令和生まれの「ラ・ビュー」。

ころころとした車体と座席がかわいいー。

これで特急代700円はちょっとお得な気分。

所沢あたりからどんどん緑が深くなって車窓からの風景だけでも癒されます。東京の生活は酸素と緑が圧倒的に足りない。

西武秩父駅を降り、前から気になっていた黒門通りや番場通りをてくてく。歩いているとグッとくる建物だらけで早くもノックアウト。

なんですか、この見事な造形美。かつての洋館のようでいて、食堂?今も営業していらっしゃる。

昭和2年創業、かつての「カフェー」であったそうで、その後料亭としても営業。絹織物産業で栄えていた秩父のまちの面影を残します。

いつもなら絶対入るのだけれど、お腹いっぱいで断念。オムライスが絶品だそうで、「地域にねづいた洋食屋めぐり」も趣味としている私は、このためだけに秩父再訪を決定。

この「カフェパリー」をはじめ、渋い!たまらん!と足を止める建物には、必ず緑の「登録有形文化財」のマークが。

ここもそこも、気になるお店すべてに。

今も住んでおられる住宅もにも。こんな狭いエリアに重文だらけの街も珍しい。自分たちの町をとても大切にしているのがわかります。

秩父は大正時代から絹織物が盛んで、昭和初期には「秩父銘仙」がおしゃれ着として大流行。

路地のような道もかつては絹を扱う買継商で賑わっていたという。

木造のかつての商業建物を生かしながら、入りたくなるような良い感じカフェや雑貨屋が今は点在。

パン屋さんもまちの良さをわかっていらっしゃり、昭和レトロ推し。

今どきなカフェもあって、でも変に観光地化されていなく、洗練されかつおち着いた雰囲気であり、すっとまちに溶け込んでいる。地元野菜が色んな場所で売っているのも、嬉しい。

町のよさをみんながわかっていて共有している感じがしてなりません。

かつては思わなかったけれど、とても完成度が高い町だと思いました。どこかの段階で、きちんと町の資源の再発掘をしたんだろうな。住んでいる人が町を誇りにおもっている気持ちが伝わってきました。

町並みをぬけると、秩父神社が鎮座。有名な秩父の夜祭はこの神社の例祭、秩父地方の総鎮守。まちなかにあるのにここだけぎゅっと厳かで清い空気が流れていました。完全なるパワースポット。

「歴史が深く良い神社はお水取りが芸術」という持論が!勝手にあるのですが(震災で崩れてしまった阿蘇神社や岩木山の神社が筆頭)がここはまさにそうでした。美しいたたずまい。

この秩父駅界隈さんぽですっかり満足してしまいましたが、長瀞へも足を運んでみる。目的は、宝登山神社と天然水のかき氷。宝登山神社への道がきもちよかった。

クライマックスはかの「阿左美冷蔵」。レトロそうな本店に行くのを怠けて宝登山支店へ。

暑くないので待ち時間なし。

八ヶ岳に来たみたい。洗練されすぎている。。ドキドキする。。

一番おススメだという「蔵元秘伝極みスペシャル」をおとななので頼んでみたら、気分はもう鎌倉。

美味しいけれも、レトロ好きには選択ミス。日光や山梨の奥で食べた、天然かき氷に地元の採れたて果物シロップの美味しさを思いだす。

わたしにはふんわり大福の「ちちぶ餅」がご馳走でした。(個人差あり)

秩父でやりたいことの本当は、奥地の「小鹿野町」の古い町並みでゆっくりしてわらじかつ丼を食べたり、秩父は知られざるぶどうの産地だそうでワイナリーも訪れたい。やっはり丸一日、いや、温泉なんかもはいって一泊二日で楽しみたい。

秩父夜祭も一度は行ってみたい。

でも数時間でも立派な「旅」で相当リフレッシュできました。ひとりでもすすっと行ける。

疲れたらぜひお試しあれ!

【東京・墨田めぐり】松山油脂さんの工場見学に行ってきた

思いをはせて苦節5年。やっと松山油脂さんの工場見学に行ってまいりました。

松山油脂。社名でピンとは来ないかもしれませんが「M-mark series」「LEAF&BOTANICS」のブランド展開を見たこともあるはず。

無添加、肌に優しくて安心。ナチュラル志向の女性にファンが多く、都内ではそこらじゅうに売っていて、お手頃価格もうれしい。

私も長年「肌をうるおす保湿スキンケア」シリーズを愛用しています。また現社長が請負型の石鹸工場から 基礎化粧水やボディクリーム、シャンプーなどケア&ウオッシュ分野における自社商品ブランド化を行い、駅ビルや百貨店、コンビニにも販路を展開していて、ブランディングのお手本。大ファンです。

さらに私はものづくりの街である墨田の勝手なファンでもあり、「よいものをつくる現場をみてもらうことで商品や地域のファンになってもらうツアーとワークショップがしたい!」とずっと思ってきました。

私の念が通じたのか、最近松山油脂さんとご一緒することがあり、この思いを伝えたところ、人気の工場見学&ワークショップのお知らせをいただいたのでした。

本社及び工場は墨田区八広(やひろ)にあります。八広は古くからなめし皮革産業が盛んな土地で、なめしで採れる油を使って石鹸を作ることも盛んであったそう。知らなかった。墨田は「石鹸のまち」でもあるそうです。墨田区、やっぱりすごい。

京成線八広駅から歩いて約10分。見た目は下町のよくある工場なのに、案内されたのは工場の上にある、素敵な空間。ちょっとしたホテルのようでうっとり(ロッカーや社員の休憩室もリゾートホテルみたいでした。。)

参加者の各席には工場見学用の帽子や上着とともに、松山油脂さんのブランディングノート(冊子)が。

一つは「Factory Tour Book」。工場見学用だけの冊子!で、製品づくりのこだわりと工程がとてもわかりやすく記されています。装丁も中もシンプルでおしゃれ。

松山油脂さんはこうした「製品への思い・大事にしていること」と「顧客への思い」に力を注ぎ、ケア・コスメ業界にありがちなプロモーションにはお金をかけないそう。そして商品企画やこんな素敵なデザインも、外注することなく、全て自社内で行うことにより、自力で製品力を高めていらっしゃいます。素敵。

時間になると、松山油脂さんのこと、ウォッシュケア商品の概要を聞いて、現場へ。

まずはじめに驚いたのが、「人の目と手」がたくさんあること。もちろん機械があるけれど、工程ごとに人が入っていて手作業も多く、手間ヒマがかかっていました。空ボトルのゴミチェック、ボトルに液体に詰め込む動作、欠品チェック、梱包まで。

商品のお値段は良心的なのに、人件費云々コストは大丈夫なのかな?と心配になるほど。それだけ商品をきちんと届けようとしていることがわかります。

そして働いている女性の肌がとてもキレイなことに気づく。もちろん自分達がつくる商品を使っているそうです!

クライマックスは窯場。昔ながらの釜焚き製法で石鹸を作っています。なめしの油脂を釜に入れ、熱して撹拌、その後苛性ソーダを加えることにより脂肪酸とグリセリンに分け、脂肪酸がソーダに反応して石鹸に。

この鹸化(けんか)の後、塩を加えて不純物を沈殿させ石鹸の純度を高める。24時間後にまた塩を入れ、どんどん純度を高める工程は約100時間だそう。

釜場は相当暑くて夏はしんどい。しかし純度の高い石鹸は保湿性を高められるので、70年以上受け継いだこの古き良き製法を使っているとのこと。

こんなこと見聞きしたら、松山油脂しか使えなくなってしまいます!一緒に行った同僚は目をキラキラさせ子供の参加者を差し置いて質問をたくさんしていました。いやあ感動。

この後はシュガーと重曹とアロマオイルで作るバスシュガーづくりのワークショップ。

同時にアンケートを書いて渡すと、こんなプレゼントも手渡しでいただきました。無料の講座でたくさん商品いただき申し訳ない。。

帰る頃には参加者全員が目がハートになっており、お土産の物販コーナーには人だかりになっていました。私ももちろん、爆買い。肌キレイになれ。

いただいた冊子「Factory Tour Book」の最後に「お礼」というページがありました。見学に来たお礼とともに松山油脂さんの大切にしていることが記されています。「挨拶・整理整頓・人の話を聞く態度」だそうです。

今回の工場見学を通して、もちろんますます商品のファンになったけれど、一番感動したのこの3つの大事にしている社風がビシビシ伝わってきたことです。

30人参加のワークショップにたくさんの社員が10人以上つ費やして、丁寧に誘導。時間も正確で無駄がない。こんな社員用張り紙を見つけ、分単位で計算しているんだ、とイベントやワークショップを開催する身としてはうちのめされました。。完璧。

そういえば本社に伺った際も、社員の方の席の上はパソコンのみで、書類が山積みな自分の席を恥ずかしくなったのでした。

★魅力ポイント

・愛がこもった丁寧なものづくりをみられる。

・安心して商品を使えてファンになること間違いなし

・最先端、おしゃれさと従来の古き良きものが共存。企業とものづくりの素晴らしさを感じられる

★ひとり旅ポイント

・ずっと聞いたり見たりする学びの時間だからひとりでも複数で訪れても同じ。スケジュールも程よく休憩ありでも余計な時間なく、全然孤独をかんじませんよ。

■松山油脂

*墨田工場の見学&ワークショップは夏休みなどに行われます。ホームページに掲載されすぐに埋まってしまうのでちょくちょくチェック。河口湖工場では定期的にされているようです。

【東京めぐり】ひとり動物園に行ってみる

私用あり午後半休。その用も1時間で終わり、はてどうしようかと急遽「ひとり上野動物園」。

ニュースから見放された愛するシャンシャンの成長と、これまた愛してやまないハシビロコウがずっと気になっていたのです。

ひとり上手なわたしでも動物園、しかも夏休みにひとり行くのは覚悟を用しましたがなんの。パンダのキーホルダーやバックを必ずぶら下げたシャンシャンラブな妙齢ひとり女性がたくさん。

なにかと過ごしやすい時代になったものだ。というか平日っていいーオンの後の自由なオフっていいー。

さすがは日本一の動物園、大なり小なり野生ものとかヘンテコな生き物いっぱいで見応えあり。東京の良いところはこういう国立レベルの本物がたくさんあるところ。

不忍池の育ちすぎな蓮とペリカンは都会のオアシス、癒しスポット。ベンチも多くあって、疲れはてた時にまた来たい。

その後は先週オープンしたばかりの「岐阜ホール」@上野桜木へ。

都内に岐阜のアンテナショップがない中、岐阜のローカルメディアでデザイン会社が、クラウドファン

ディングで作った場。

この会社さんがデザインに携わったものもありそうなパッケージがステキな岐阜の商品セレクトショップ&カフェ、レンタルスペース。

民間だからの、手作り感あり、自由でしがらみなさそうな場で有るのが素敵。何より上野桜木というエリアを選んだセンスがステキ。こういうのがこれからも増えてくんだろうな。

上野エリアは国立西洋美術館や国立民族博物館など一流モノが揃い、その先の芸大周辺、上野桜木エリアは古き良き佇まいに、町の良さを知った一流のセンスで新しい息吹を静かにどんどん作り出している素晴らしいエリア。時々無理してでも訪れたいです。

【東京めぐり】無人な古本屋に行ってみる

三鷹に「24時間営業の無人な古本屋さん」があり地域の取り組みのお手本になっていると聞いて、なにごとも百聞は一見の信条のため、通院帰りにそそくさと行ってきました。ブックカフェの企画を経験し、本屋色々が自分の中でブームだったのもあります。

三鷹に「24時間営業の無人な古本屋さん」があり地域の取り組みのお手本になっていると聞いて、なにごとも百聞は一見の信条のため、通院帰りにそそくさと行ってきました。ブックカフェの企画を経験し、本屋色々が自分の中でブームだったのもあります。

JR三鷹駅から歩いて12~3分、シャッターも目立つけれども人通りも多い商店街の中に、目を凝らさないと見逃すような2坪の空間。看板もなし。

中には無機質な本棚が6つ。

本の並びはジャンルが分かれているようで、分かれていない。ジャンル別の表示もない。でもなぜか、あたたかな感じもします。

ほんわかしたパネルで利用の仕方を理解。

お会計はガチャガチャ。本の裏面に表示された金額をガチャガチャに入れて、カプセルの中に入れてあるビニール袋に入れて帰ってね、というもの。

人と人が触れ合う、思いを伝える、というのがお腹いっぱいなほど世の中の主流になっている中、これはこれで押し付けがましくなく、逆にいい!とおもいました。本好きなIT社員が副業としてスペースを作り、近所の人がそっと本を置いて行ったり、備え付けの木箱にお手紙が入ってたりするという。

人と人が直接合わなくても繋がり方ってあるし、何より人のコストに悩む時には良いスタイル。古本屋さんで座っている店主に逆に話かけづらいからお店に入れないこともあるし。

本を通して、空間を通して、繋がる。色んな展開のヒントになりそうです。

【萩津和野めぐり】萩雑感〜昭和の観光地から脱却するには〜

東京からのアクセスが悪めで縁遠く、やっとこれたはじめての萩&津和野。城下町、小京都のひとつであり一度は訪れたいと思っていた、イメージのよい2つの町。

しかし結論としては「知名度」「イメージ」と「現実」のギャップがあり、居場所がないような気持ちになりました。

以下、今回は珍しく案内もない、初心者として観光スポットをまわっただけので、ごく一部しかみてないこと前提でございます。

萩の町は城下町の面影を見事に色濃く残しています。海に面した町でかつての砂丘地の三角州上に武家屋敷、町人屋敷が碁盤目状に広がっていて、掘割がある細い道は風情あり、散策にはぴったり。武家屋敷には夏みかんの白い花とオレンジ実が鳴り、この地特有の情景が広がっています。

それに萩=長州藩。世界遺産、日本遺産の宝庫。誰もが知る松下村塾だけでなく西洋に改革を急いだ足跡の反射炉や造船所跡、製鉄遺跡などまであって歴史好きにはたまらない。

町の中心部にある「萩博物館」や多くの歴史的人物を生んだ藩校「明倫館」内でも、明治維新の原動力となった長州藩出の人物を全面に出していて町にとって一番の財産、誇りであることが伺われます。当然です。2つの施設は市のものですが広大な敷地に県立レベルの建物で立派。

中にいるスタッフもサービス満点で、行政としても力を入れているのが伝わってきます。

歴史に疎い私でも、吉田松陰先生は別格なので生まれた場所をこの目でみて感じ、生い立ちや志の高さを知ることは大変面白かったのです。

しかしふと客観すると、松下村塾や博物館、メインの武家屋敷には大型バスや車が乗り付け昼間はわんさか人がいるのに、その他のエリアには観光客が見当たらない。。夕方近くになると、全体的に人がいない。

よくよく見ると中心地にも空き家がいっぱいあって萩の人もいなくて寂しい感じ。。

萩の中心部と思われる(萩は中心、というものがなくなってしまった、とのこと)アーケード商店街は新しくお店を開いている様子があるのに人もまばら。まあこれはよくある光景だけれど。。

そしてここからが本題です。

観光地として名高いのに、個人旅行客が気軽に入れるような夜ごはんのお店、居酒屋が、なかなか見当たらないのです。カフェ、しかり。当然モーニングもなし。

私の場合、予め地元の方におすすめを聞いて何軒か回ったのですが、逆に地元の人ばかりでわーーっと盛り上がっていて、なんだかとても入りづらい。入りやすい飲み屋やご飯屋さんが見つけられないで結局何十分も歩いてしまった。という経験はここだけではないのだけれど、なんというか、こんな長い間有名観光地なのに、個人観光光客の受け入れ体制が未だないのを実感せずにはいられませんでした。

それに飲み屋街近くに泊まったのに観光地にありがちな、いえあってほしい飲み歩きできるような界隈が見当たらない。古いスナックなどポツポツあるけれど、地元の方専用のような感じ。

こ、これは出張で来た方や観光客の飲んべえは楽しめるのか。。?

地元の方によると社会だからひとつのお店に何時間もいて車や代行で帰るから飲みあるきの習慣がなく、観光面でも団体客仕様だからホテルで食事をするから育たなかったとのこと。

しかしanan non-noで萩が取り上げられた昭和から女性の個人客はたくさんいたという。

一言で言えば、何十年もの間、個人観光客は困ってしまう、未だ昭和40年ー50年の萩津和野ブームを引きずった、「昭和的観光遺産」なのです。

現に日本全国津々浦々、もはやどこにでもいる外国人も、ここでは見当たらない!そんな観光地があるのかと驚きましたしこれはある意味貴重!

といっても、萩はイメージどおりよい町です。

風光明媚。穏やかな海が広がり、すぐそこになだらかな山々もあり自然豊か。色んな景色を楽しめる。漁港もありお魚も美味しい。

歴史は資産です。長州藩は確かに先駆的な教育でグローバルな視野を持つ偉人を輩出し、日本を近代化させてくれた。その人物は今も人々を魅了する。

でも遠い過去のことでもあります。歴史に触れながらも「今の」萩を見たいのです。遠い過去のことを勉強みたいに知るだけじゃ、頭がパンパンでおわってしまう。

普段興味のない歴史的スポットや人物の成り立ちを無理矢理読んで「行ってきた」という旅は、もう終焉しつつあります。家族や大切な人との思い出の旅としてはいいけれど、旅行も多様化。「浅草」を観に東京に行ってみたい、と思う日本人がどれだけいるのか。

萩のようなところはどうしたらよいか、と勝手に考えてしまう。

いきつく持論は、今の魅力の掘り起こしと地元の人と接する機会です。

結局この旅で残っているのは宿やカフェの人とお話しをしたこと。吉田松陰や伊藤博文より、地元の人と萩のことやたわいもない話を通して価値観に触れたこと。

今そこに生きる人々を通して、その土地特有の歴史や暮らしを感じられるのが、これからの旅の主流のひとつだと確信してやみません。

その地域だからこそのコト、ヒトをどう伝えるか。

例えば、ですがこれ。

藩校だった「明倫館」のトイレ。こんなマークがあったら絶対に綺麗に整頓する。きちんと教育がなっているのは萩だから?(これどこにでもあるんだったら勘違い)。それにお恥ずかしながら車が通ってなかったので結構拡幅のある道路を横断していたら小学高学年と思われる男子に「危ないですよ」と叱られました!これはご立派、身分にかかわらず教育する松下村塾の名残か?と反省とともに無理矢理地域性と結びつけました。そういえば自転車こいでいたら小学生が「こんにちわ」と挨拶してくれました。そんな町は印象にのこります。

色々書いてきましたが、萩にもステキなゲストハウスができて外国人が泊まっていたり、今の萩を歴史だけでない視点で情報発信していらっしゃり、新しい息吹きが生まれています。地元の方の話をきくと長州ならではの気質とか財政とか色々根深そうみたいなんですが、歴史ある町は自負とともに素地ありパワーあり、何より町自体が魅力的。

ちなみに「萩石見空港」という名前なのに、需要がありそうな萩から空港への空港バスが存在せず、乗合タクシーというものに初めて乗りました。私もまだまだだ。。。

それよりも強烈だった津和野のことはまたの機会に。。

【萩津和野めぐり】萩のおいしいもの

観光地は行き尽くしているはずなのに、東京からのアクセスが微妙で行きそびれてはじめての萩。

毎度のこと宿が見つけられなくて萩の方に泣きつき、古くて安い、町の中心地にある宿を教えてもらう。

お部屋は清潔でわたし好み。

82歳になるというお肌つやつや、笑顔が優しいあかあさんが1人で切り盛り。

着いたとたん、おかあさんは何も聞いてないのにお「昼はここ、夜はここがおいしいからね」とおっしゃる。

これは乗らなきゃ、とたどり着いたごはんが久々の大ヒット。

市街から離れ越ヶ浜という海エリアにある「いそ満」。

魚がものすごい美味しいところで育ったので各地に行ってもひとさまよりは感動せず「やっぱり魚は三陸でしょう」と実は思っているのですが、久々にうなる。

透き通ったイカたっぷりのイカウニ丼、煮物も天ぷらも手が込んでいて1900円という、にしてはのお手頃価格。

すべては縁のある地元情報に尽きる!

こんな満足なものをお昼の遅い時間に食べたので夜は軽くと選んだのがご当地うどん。(そもそも旅人が入れるお店が少ない。。)

人気だという「肉うどん」にわかめおにぎり。うれしいのはテーブルに備え付けのどんぶりにてんこ盛りのネギを、自由にたっぷりかけられる!

「あったまればいいや」くらいにおもっていたら、

スープがとんでもなく美味しい。

わかめおにぎりはこの辺りの定番だそう。

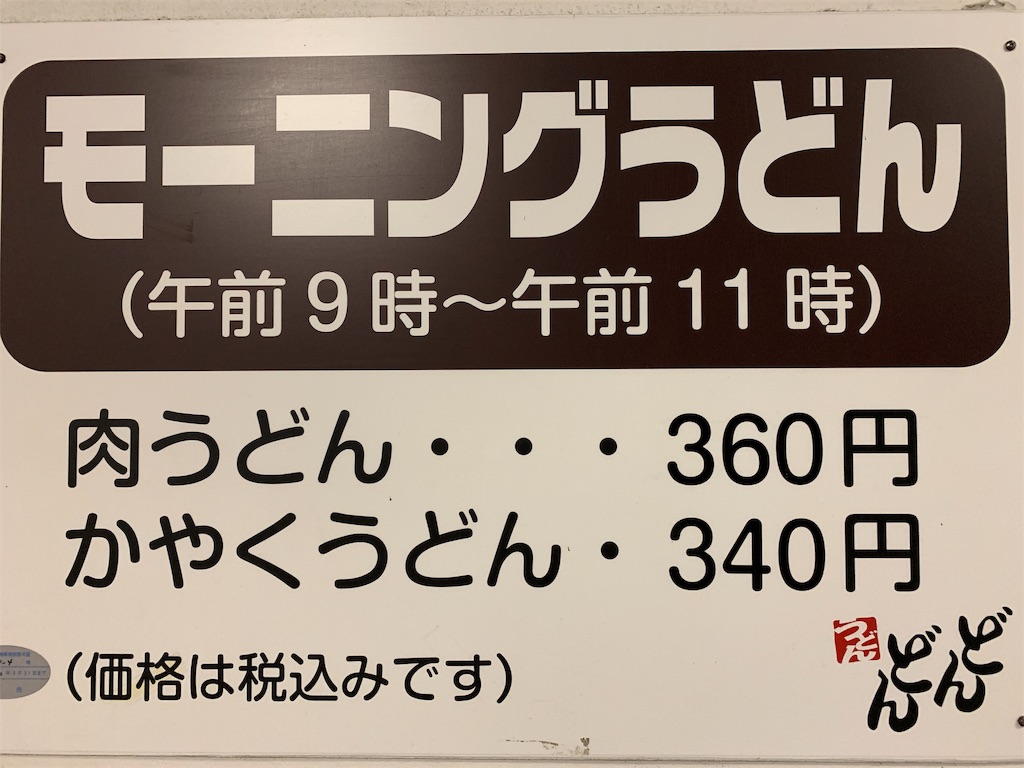

山口県内に複数店舗を構え、東京、大阪にも出店するチェーン店「どんどん」、知らなかった。。

モーニングもやっているらしい。

うどんは東日本より西日本がダンゼンレベルが高い、と再認識。

旅先で必ず立ち寄る銘菓屋。今回は山口名物のういろうを、目についた菓子屋で購入し食べ比べ。私のなかでは「豆子郎」が上品で美味でした。きっともっとあるはず。

縁ある地元情報がいちばん!