廃線跡に文部科学省

この写真は、三池鉄道の廃線跡で撮りました。

世界遺産になると文部科学省の境界標が建つんですねえ。廃線跡を色々と歩いてきた人間から見ますと感慨深いものがあるなあ。

さて、この境界標から遠くない場所を取り上げた過去記事がありますので、再掲しましょう。

---ここから過去記事再掲---

蒸し暑い日が続いています.暑くなると食欲が落ちる人も少なくないようですが,お陰様でDPLも愛妻もますます食欲旺盛です(でも太らないんだな,これが).冷房なしでも,すぐに眠りにつくことが出来るのも,一寸自慢です.兎に角,今年も夏バテには二人とも縁がないのであります(寒いのだけはまっぴらご免だけど).

ところで,最近,再び廃線から遠ざかっています.ちょっと欲求不満気味です.阪和貨物線の跡に行きたいのですが,そんな余裕がありません.

と言うわけで,また以前の写真を眺めることで我慢しましょう.今日,ご紹介しますのは,以前取り上げました三池鉄道の廃線跡に残る踏切の痕跡です.この春に,三池炭鉱の宮浦坑から宮原坑まで歩いて行く途中で見つけたものです.

こんな感じ.レールが剥がされた典型的な廃線跡と踏切跡の組合せです(この写真,以前も出しました.でも,これよりも小さい写真でした).

この先に進みますと宮原坑,さらには万田坑があります.全部鉄道でつながっていたんですね.

同じ踏切の反対側です(下の写真).左の方に進むと宮浦坑に至ります.

上の写真も以前出しましたね.

踏切って,廃線後も結構残り易いんですよね(道路の改修があると一気に無くなってしまいますが).特に,その前後のレールが撤去されていても,踏切内のレールはそのままになっていることが多いのです(剥がすためにはそれなりにコストがかかりますからね.コスト節約のための放置です).DPLが踏切跡に魅了される理由の一つです.

ああ,また廃線跡に行きたくなってきた.困ったな.

---再掲ここまで---

過去記事の写真はまだ世界遺産になる前です。この時は草ボウボウで結構荒れていましたが、世界遺産になってからは、廃線跡も綺麗に除草されてすっかり整備されました。先日の万田駅だって、草の中に埋もれていたんだからねえ。

世界遺産になると文部科学省の境界標が建つんですねえ。廃線跡を色々と歩いてきた人間から見ますと感慨深いものがあるなあ。

さて、この境界標から遠くない場所を取り上げた過去記事がありますので、再掲しましょう。

---ここから過去記事再掲---

蒸し暑い日が続いています.暑くなると食欲が落ちる人も少なくないようですが,お陰様でDPLも愛妻もますます食欲旺盛です(でも太らないんだな,これが).冷房なしでも,すぐに眠りにつくことが出来るのも,一寸自慢です.兎に角,今年も夏バテには二人とも縁がないのであります(寒いのだけはまっぴらご免だけど).

ところで,最近,再び廃線から遠ざかっています.ちょっと欲求不満気味です.阪和貨物線の跡に行きたいのですが,そんな余裕がありません.

と言うわけで,また以前の写真を眺めることで我慢しましょう.今日,ご紹介しますのは,以前取り上げました三池鉄道の廃線跡に残る踏切の痕跡です.この春に,三池炭鉱の宮浦坑から宮原坑まで歩いて行く途中で見つけたものです.

こんな感じ.レールが剥がされた典型的な廃線跡と踏切跡の組合せです(この写真,以前も出しました.でも,これよりも小さい写真でした).

この先に進みますと宮原坑,さらには万田坑があります.全部鉄道でつながっていたんですね.

同じ踏切の反対側です(下の写真).左の方に進むと宮浦坑に至ります.

上の写真も以前出しましたね.

踏切って,廃線後も結構残り易いんですよね(道路の改修があると一気に無くなってしまいますが).特に,その前後のレールが撤去されていても,踏切内のレールはそのままになっていることが多いのです(剥がすためにはそれなりにコストがかかりますからね.コスト節約のための放置です).DPLが踏切跡に魅了される理由の一つです.

ああ,また廃線跡に行きたくなってきた.困ったな.

---再掲ここまで---

過去記事の写真はまだ世界遺産になる前です。この時は草ボウボウで結構荒れていましたが、世界遺産になってからは、廃線跡も綺麗に除草されてすっかり整備されました。先日の万田駅だって、草の中に埋もれていたんだからねえ。

廃駅のある風景(その23)/三池鉄道妙見駅

先日紹介しました万田駅のお隣の駅が妙見駅です。万田駅のガッチリしたホームに比較しますと、ちょっとボロボロ。

対向式2面2線のホームでしたが、上の写真のホームのお向かい側がこちら。

全体像であります。

何でボロボロかと申しますと、ホームの骨組みは何とレールなのだ。非常に簡易な構造のホームなのですね。部分的には、錆びたレールの骨組みだけになって、一見するとホームとは判らなくなっているところもあります。

さて、「廃駅のある風景」は最近は過去記事と何故か組み合わせています。と言うわけで、特に理由もなく今日も過去記事を再掲します。前回も貼りました西原駅ですが、西原駅の回は1回では終わらなかったんだよね・・・と言うわけでその続きです。

---ここから過去記事再掲---

最近の愛妻との話題は,暖かくなった「春」のことばかり.本当に心待ちにしています.年々,「春よ来い」という気分が強くなるような感じがします.

さて,今日は一昨日,なぜかアップできなくて紹介し損ないました三池鉄道西原駅跡の写真を貼りましょう.

相対式ホームであったことがよくわかりますね.上の写真は万田坑の方向,下の写真は三池港の方向を撮影しています.

石積みの重厚なホームです.

下の写真のホーム右側に,国鉄荒尾駅方向に分岐する支線が走っていました.

この日は生憎の雨でしたが,翌日,雨が上がってから再度訪れています.雨は嫌ですし記録写真の撮影には支障もありますが,廃駅には雨が似合うような気もします.

---再掲ここまで---

妙見駅と比べると西原駅は随分と立派だなあ。

対向式2面2線のホームでしたが、上の写真のホームのお向かい側がこちら。

全体像であります。

何でボロボロかと申しますと、ホームの骨組みは何とレールなのだ。非常に簡易な構造のホームなのですね。部分的には、錆びたレールの骨組みだけになって、一見するとホームとは判らなくなっているところもあります。

さて、「廃駅のある風景」は最近は過去記事と何故か組み合わせています。と言うわけで、特に理由もなく今日も過去記事を再掲します。前回も貼りました西原駅ですが、西原駅の回は1回では終わらなかったんだよね・・・と言うわけでその続きです。

---ここから過去記事再掲---

最近の愛妻との話題は,暖かくなった「春」のことばかり.本当に心待ちにしています.年々,「春よ来い」という気分が強くなるような感じがします.

さて,今日は一昨日,なぜかアップできなくて紹介し損ないました三池鉄道西原駅跡の写真を貼りましょう.

相対式ホームであったことがよくわかりますね.上の写真は万田坑の方向,下の写真は三池港の方向を撮影しています.

石積みの重厚なホームです.

下の写真のホーム右側に,国鉄荒尾駅方向に分岐する支線が走っていました.

この日は生憎の雨でしたが,翌日,雨が上がってから再度訪れています.雨は嫌ですし記録写真の撮影には支障もありますが,廃駅には雨が似合うような気もします.

---再掲ここまで---

妙見駅と比べると西原駅は随分と立派だなあ。

ツイッターを読んで色々と反省する

「積読荘の住人」氏のツイッターを読んでいましたら、以下のようなツイートがありました。

https://twitter.com/tsundokulib/status/839602790217326593

戦前だとおもうが、農学部の先生が、代かきした田んぼとしない田んぼのあいだで、育った稲に品質収量等有意差が出ず、ベテランの農家のおっちゃんに頭下げて「代かきの理由を教えてくれ」と。そしたら「土が固いと田植えで手がすぐ痛くなる」と。手を動かさないと思考から抜け落ちることはある

この話はボクの記憶の中にもあって、確か、それを農民に確認したのは当時の東京教育大学農学部(今は無い)の菱沼達也教授だったと思います(戦前ではなく戦後だな)。菱沼氏の著作『私の農学概論』に出てきます(おっちゃんじゃなくておばちゃんだったと記憶。ソースが違うのかな?)。

ボクが菱沼氏の著作を読んだのは、農学部の1年生の時でしたが、この代かきのくだりは非常に強い印象があります。いつもは読んだ本の内容はすぐ忘れてしまうのですが・・・。愛妻にも語ったことがあるよ。

菱沼氏の著作からは農学を学ぶ者の心構えを色々と教えて貰いましたが、研究者になってからの自分を今さらながら振り返ると反省することばかりだなあ。

https://twitter.com/tsundokulib/status/839602790217326593

戦前だとおもうが、農学部の先生が、代かきした田んぼとしない田んぼのあいだで、育った稲に品質収量等有意差が出ず、ベテランの農家のおっちゃんに頭下げて「代かきの理由を教えてくれ」と。そしたら「土が固いと田植えで手がすぐ痛くなる」と。手を動かさないと思考から抜け落ちることはある

この話はボクの記憶の中にもあって、確か、それを農民に確認したのは当時の東京教育大学農学部(今は無い)の菱沼達也教授だったと思います(戦前ではなく戦後だな)。菱沼氏の著作『私の農学概論』に出てきます(おっちゃんじゃなくておばちゃんだったと記憶。ソースが違うのかな?)。

ボクが菱沼氏の著作を読んだのは、農学部の1年生の時でしたが、この代かきのくだりは非常に強い印象があります。いつもは読んだ本の内容はすぐ忘れてしまうのですが・・・。愛妻にも語ったことがあるよ。

菱沼氏の著作からは農学を学ぶ者の心構えを色々と教えて貰いましたが、研究者になってからの自分を今さらながら振り返ると反省することばかりだなあ。

これは良いことを聞いた

オッカム氏(アメリカ合衆国建国史の研究者だそうです)のツイッターを読んでいましたら、次のようなツイートに遭遇しました。以下引用です。

https://twitter.com/oxomckoe/status/699971833337028608

書斎や研究室に読みもしない本が大量に必用である理由は、書棚の本というのは部屋の主人が把握できない量になったときに始めて創造力の源泉となるから。大量の本はすべてその時々の問題関心から収集されている。部屋の主人はかつてと異なる問題関心から書棚を物色し、必用な本を発見する。これが独創。

これは良いことを聞いた感じ。愛妻にも読ませたい(彼女は別にボクの書物買い集め癖を非難したりはしてないけどね)。

https://twitter.com/oxomckoe/status/699971833337028608

書斎や研究室に読みもしない本が大量に必用である理由は、書棚の本というのは部屋の主人が把握できない量になったときに始めて創造力の源泉となるから。大量の本はすべてその時々の問題関心から収集されている。部屋の主人はかつてと異なる問題関心から書棚を物色し、必用な本を発見する。これが独創。

これは良いことを聞いた感じ。愛妻にも読ませたい(彼女は別にボクの書物買い集め癖を非難したりはしてないけどね)。

廃駅のある風景(その22)/三池鉄道万田駅

これは世界遺産の駅跡だ。

三池炭鉱の万田坑の最寄り駅である万田駅の旅客ホームです。島式の1面2線だったようです。貨物が主体の路線ですから旅客施設は脇にやられている感じ。

基本的に途中駅なのですが、三池港からの旅客列車はすべてここで折り返していました(万田から先の宮原方面へは貨物だけ)。

万田坑の最寄り駅ではありますが、この旅客ホームは万田坑からは少し離れた宮原寄りにポツンとあります(貨物ヤードは、もちろん、万田坑に隣接)。ホームの周囲は農地で集落からも離れています。

ついでに、同じ三池鉄道の西原駅を取り上げた過去記事を貼りましょう。

---ここから過去記事再掲---

また寒くなりましたね.愛妻と早く暖かい「春」を感じたいなあ~.

さて,以前,三池鉄道の西原駅跡に残る灰皿を紹介しました.しかし,肝心の西原駅の遺構の全貌の紹介はまだでした.と言うわけで,今日は「廃駅のある風景」シリーズの一環として西原駅跡を紹介しましょう.

西原駅は,三池鉄道の駅の中では,宮内駅などと並んで残存状態の良い駅です.ホームは相対式2面2線でした.ただ,2面のうち1面は,本線と国鉄荒尾駅に通じる支線に挟まれる形でしたので(支線側には柵があり,乗降には使用していません),ちょっと見は,島式ホームに見えないこともありません.

下の写真は,平行する道路からホームに上がるための階段です.

ホームが2面分確認できると思います.

あと数枚写真をアップしようとしましたが,なぜかうまくアップできませんでしたので,続きはまたの機会に.

---再掲ここまで---

当然でしょうけど、階段の形とか良く似ているよね。ホームの配置は異なるけど。

三池炭鉱の万田坑の最寄り駅である万田駅の旅客ホームです。島式の1面2線だったようです。貨物が主体の路線ですから旅客施設は脇にやられている感じ。

基本的に途中駅なのですが、三池港からの旅客列車はすべてここで折り返していました(万田から先の宮原方面へは貨物だけ)。

万田坑の最寄り駅ではありますが、この旅客ホームは万田坑からは少し離れた宮原寄りにポツンとあります(貨物ヤードは、もちろん、万田坑に隣接)。ホームの周囲は農地で集落からも離れています。

ついでに、同じ三池鉄道の西原駅を取り上げた過去記事を貼りましょう。

---ここから過去記事再掲---

また寒くなりましたね.愛妻と早く暖かい「春」を感じたいなあ~.

さて,以前,三池鉄道の西原駅跡に残る灰皿を紹介しました.しかし,肝心の西原駅の遺構の全貌の紹介はまだでした.と言うわけで,今日は「廃駅のある風景」シリーズの一環として西原駅跡を紹介しましょう.

西原駅は,三池鉄道の駅の中では,宮内駅などと並んで残存状態の良い駅です.ホームは相対式2面2線でした.ただ,2面のうち1面は,本線と国鉄荒尾駅に通じる支線に挟まれる形でしたので(支線側には柵があり,乗降には使用していません),ちょっと見は,島式ホームに見えないこともありません.

下の写真は,平行する道路からホームに上がるための階段です.

ホームが2面分確認できると思います.

あと数枚写真をアップしようとしましたが,なぜかうまくアップできませんでしたので,続きはまたの機会に.

---再掲ここまで---

当然でしょうけど、階段の形とか良く似ているよね。ホームの配置は異なるけど。

読み直しています

カーネマンの『ファスト&スロー』とユヴァル・ノア・ハラリの『サピエンス全史』を読み直しています。こういう本は何度読んでも良いと思います。

どちらも、経済学部生にお勧め。

ところで、このブログで、カーネマンの著作に触れているのは。2013年の1月が最初だなあ。

---ここから過去記事再掲---

正月三ケ日も今日で最後。愛妻とDPLは既に日常に復帰しております。

さて、昨年末に届いたKindle Paperwhite、すっかり気に入りまして、活字中毒者DPLは、既に手放せなくなっています。このところ、毎日のように書籍をダウンロードしています。

「この本、欲しい」と思った時に、タイムラグなしに書籍を入手できるのは、危険な便利さであります。本当、「危険」だなあ~。

ちなみに、直近でダウンロードしたのは、カーネマンの『ファスト&スロー』と五木寛之『青春の門』。

前者は、行動経済学に興味がある人には必読の話題の書物。とても面白いので、またそのうち「青年の書評」で取り上げましょう。

後者の『青春の門』は、私の青春の愛読書で、文庫版を全巻揃いで持っていますが、どこでも持ち運べることが魅力で、Kindle版も購入してしまいました。再び隙間時間に読み直しておりますが、またはまりそうだなあ。

特に、最近は産業考古学に関心がありますので、「筑豊篇」の風景描写にいろいろ再発見があり、楽しい。そう言えば、昨日の話題も筑豊でした。

今年は、読書スタイルが大きく変わりそうであります。

---再掲ここまで---

キンドル初心者の頃ですねえ。今ではダウンロードした書籍が多過ぎて、目的の本を探すのが大変。書斎や研究室の本の山から背表紙だけを手掛かりに紙の本を探す方が速いのではないかな(汗)。と言うことで、従来の紙の本の本棚&背表紙というシステムはなかなかのものだと再認識。

どちらも、経済学部生にお勧め。

ところで、このブログで、カーネマンの著作に触れているのは。2013年の1月が最初だなあ。

---ここから過去記事再掲---

正月三ケ日も今日で最後。愛妻とDPLは既に日常に復帰しております。

さて、昨年末に届いたKindle Paperwhite、すっかり気に入りまして、活字中毒者DPLは、既に手放せなくなっています。このところ、毎日のように書籍をダウンロードしています。

「この本、欲しい」と思った時に、タイムラグなしに書籍を入手できるのは、危険な便利さであります。本当、「危険」だなあ~。

ちなみに、直近でダウンロードしたのは、カーネマンの『ファスト&スロー』と五木寛之『青春の門』。

前者は、行動経済学に興味がある人には必読の話題の書物。とても面白いので、またそのうち「青年の書評」で取り上げましょう。

後者の『青春の門』は、私の青春の愛読書で、文庫版を全巻揃いで持っていますが、どこでも持ち運べることが魅力で、Kindle版も購入してしまいました。再び隙間時間に読み直しておりますが、またはまりそうだなあ。

特に、最近は産業考古学に関心がありますので、「筑豊篇」の風景描写にいろいろ再発見があり、楽しい。そう言えば、昨日の話題も筑豊でした。

今年は、読書スタイルが大きく変わりそうであります。

---再掲ここまで---

キンドル初心者の頃ですねえ。今ではダウンロードした書籍が多過ぎて、目的の本を探すのが大変。書斎や研究室の本の山から背表紙だけを手掛かりに紙の本を探す方が速いのではないかな(汗)。と言うことで、従来の紙の本の本棚&背表紙というシステムはなかなかのものだと再認識。

『鬼平犯科帳』も第5巻に突入だ

キンドル端末に全巻入れて、ちびちび大事に読んでいる池波正太郎の『鬼平犯科帳』ですが、第5巻に突入しました。

「一日一話だけ」と制限しているつもりですが、そうすると、計算が合わないなあ~(出張の時の車中でうっかり読んじゃったからなあ(汗))。まあ、いいや。とにかく、あと20冊あるから、しばらくは楽しめます(しかし、全部で135話だから、半年も持たないね)。

それにしても、鬼平が京都に行ったときの話など、東海道やその宿場についての記述が、わりと詳細で楽しかったな~。もちろん、江戸の町の描写も素晴らしいよ(でも座右に江戸の地図が必要だね)。

まだ、愛妻との食卓の話題にはしていませんが、そこそこ複雑な盗賊の人間関係など、愛妻に話したくてうずうずしているよ。

「一日一話だけ」と制限しているつもりですが、そうすると、計算が合わないなあ~(出張の時の車中でうっかり読んじゃったからなあ(汗))。まあ、いいや。とにかく、あと20冊あるから、しばらくは楽しめます(しかし、全部で135話だから、半年も持たないね)。

それにしても、鬼平が京都に行ったときの話など、東海道やその宿場についての記述が、わりと詳細で楽しかったな~。もちろん、江戸の町の描写も素晴らしいよ(でも座右に江戸の地図が必要だね)。

まだ、愛妻との食卓の話題にはしていませんが、そこそこ複雑な盗賊の人間関係など、愛妻に話したくてうずうずしているよ。

廃駅のある風景(その21)/小倉鉄道東小倉駅

線路に向かって下りていく謎の階段です。

ここは、JR小倉駅の東側で、線路は鹿児島本線のもの。

実は、この階段の先に、東小倉駅の旅客ホームがありました。東小倉駅は現在は貨物駅ですが、以前は日田線(現在の日田彦山線)の終点で旅客扱いをしていました(目の前の鹿児島本線に乗り換えは出来ませんでしたが・・・)。

日田彦山線の前身の小倉鉄道が開業させた駅なので、一応ここでは、「小倉鉄道東小倉駅」としておきます。

それにしても、この階段、随分と急ですが、実は先日、もっと急な階段を持つ廃駅を訪問しましたので、そのうち、ここでレポートします。

さて、この「廃駅のある風景」というシリーズ、20回目の「有田鉄道下津野駅」(2015年2月の記事)で止まっていましたので、2年ぶりです。この間、廃駅を取り上げていなかったわけではないと思いますが、要するにシリーズの存在を忘れていたのだ。

仕切り直しの意味も込めて、シリーズ第1回の記事を再掲いたしましょう。2010年3月だよ。

---ここから過去記事再掲---

新シリーズ「廃駅のある風景」です.当初,「廃駅の風景」という名前にするつもりでしたが,既に使われていましたので残念ながらこの名前です.

廃墟にモデルを立たせる一部の写真家のように,「廃駅に愛妻を佇ませると良いかな」と,ふと思ったりしますが,廃線探索には愛妻を基本的に伴いませんし,それに公開出来なくなりますね.

さて,第1回は熊本県荒尾市にありました三池鉄道宮内駅の遺構の紹介です.三池鉄道は三池炭鉱の石炭輸送用の専用鉄道として開業し,その後地方鉄道となり,再び専用鉄道になりました.宮内駅は原万田から平井に向かう玉名支線(1985年廃止)の途中駅です.

三池炭鉱の万田坑の遺構に行くことが目的で荒尾市を訪れましたが,この場所に駅の遺構がかなり状態良く残存していることを事前に知っていましたので立ち寄ることにしました.下の写真のように実際に状態が良いです.

一面一線の単純な配線だったようです.駅跡の周辺が新興住宅地になっているのが意外でした.

炭鉱と鉄道は切っても切れません.荒尾市内や大牟田市内には炭鉱の遺構と共に石炭輸送用鉄道の遺構も多く残っています.石炭輸送だけで無く,炭鉱で働く人やその家族の足でもありました.駅跡に佇みながら往時を偲びました.

---再掲ここまで---

そう言えば、三池炭鉱も専用鉄道の跡も世界遺産になりましたですねえ。

ここは、JR小倉駅の東側で、線路は鹿児島本線のもの。

実は、この階段の先に、東小倉駅の旅客ホームがありました。東小倉駅は現在は貨物駅ですが、以前は日田線(現在の日田彦山線)の終点で旅客扱いをしていました(目の前の鹿児島本線に乗り換えは出来ませんでしたが・・・)。

日田彦山線の前身の小倉鉄道が開業させた駅なので、一応ここでは、「小倉鉄道東小倉駅」としておきます。

それにしても、この階段、随分と急ですが、実は先日、もっと急な階段を持つ廃駅を訪問しましたので、そのうち、ここでレポートします。

さて、この「廃駅のある風景」というシリーズ、20回目の「有田鉄道下津野駅」(2015年2月の記事)で止まっていましたので、2年ぶりです。この間、廃駅を取り上げていなかったわけではないと思いますが、要するにシリーズの存在を忘れていたのだ。

仕切り直しの意味も込めて、シリーズ第1回の記事を再掲いたしましょう。2010年3月だよ。

---ここから過去記事再掲---

新シリーズ「廃駅のある風景」です.当初,「廃駅の風景」という名前にするつもりでしたが,既に使われていましたので残念ながらこの名前です.

廃墟にモデルを立たせる一部の写真家のように,「廃駅に愛妻を佇ませると良いかな」と,ふと思ったりしますが,廃線探索には愛妻を基本的に伴いませんし,それに公開出来なくなりますね.

さて,第1回は熊本県荒尾市にありました三池鉄道宮内駅の遺構の紹介です.三池鉄道は三池炭鉱の石炭輸送用の専用鉄道として開業し,その後地方鉄道となり,再び専用鉄道になりました.宮内駅は原万田から平井に向かう玉名支線(1985年廃止)の途中駅です.

三池炭鉱の万田坑の遺構に行くことが目的で荒尾市を訪れましたが,この場所に駅の遺構がかなり状態良く残存していることを事前に知っていましたので立ち寄ることにしました.下の写真のように実際に状態が良いです.

一面一線の単純な配線だったようです.駅跡の周辺が新興住宅地になっているのが意外でした.

炭鉱と鉄道は切っても切れません.荒尾市内や大牟田市内には炭鉱の遺構と共に石炭輸送用鉄道の遺構も多く残っています.石炭輸送だけで無く,炭鉱で働く人やその家族の足でもありました.駅跡に佇みながら往時を偲びました.

---再掲ここまで---

そう言えば、三池炭鉱も専用鉄道の跡も世界遺産になりましたですねえ。

良い話

昨日話題にしました本の著者の田崎晴明氏(物理学者)のツイッタ-を読んでおりましたら、次のようなツイートがありました。

https://twitter.com/Hal_Tasaki/status/837954556617084929

アメリカのかなり有名な数学者が 60 歳になったので研究分野を変えようと言って本当に(数学だけど)それまでの専門とは別の分野をゼロから学んで研究を始めたという話があった。かっこいい。

良い話だなあ~。ボクも見習いたいけど、それまでの業績が素晴らしいからカッコイイのであって、ボクの場合は本業がショボいから、同じようなことをしたら相当に格好悪いことになりそうです。

まあ、60歳はまだまだ霞んで見えないような先の話ですが、それまでに「専門を変えるなんて勿体ない」と回りから言って貰えるように本業の業績を積まないと思うのです(と愛妻にも言いました)。

さて、今日は、原稿を一つ仕上げた。月末締切(2月じゃなくて3月よ!)なのに、もう仕上げてしまったということで、自分で驚いているよ。でも、これって、別の仕事の逃避なんだよねえ~(汗)。

https://twitter.com/Hal_Tasaki/status/837954556617084929

アメリカのかなり有名な数学者が 60 歳になったので研究分野を変えようと言って本当に(数学だけど)それまでの専門とは別の分野をゼロから学んで研究を始めたという話があった。かっこいい。

良い話だなあ~。ボクも見習いたいけど、それまでの業績が素晴らしいからカッコイイのであって、ボクの場合は本業がショボいから、同じようなことをしたら相当に格好悪いことになりそうです。

まあ、60歳はまだまだ霞んで見えないような先の話ですが、それまでに「専門を変えるなんて勿体ない」と回りから言って貰えるように本業の業績を積まないと思うのです(と愛妻にも言いました)。

さて、今日は、原稿を一つ仕上げた。月末締切(2月じゃなくて3月よ!)なのに、もう仕上げてしまったということで、自分で驚いているよ。でも、これって、別の仕事の逃避なんだよねえ~(汗)。

すぐ影響されるボク

経済学者にして数学エッセイストの小島寛之氏のブログを読んでいましたら、「経済学者がこぞって読むべき物理の本」として推薦されていたのが、この本です。

http://d.hatena.ne.jp/hiroyukikojima/20170218/1487402631

写真があると言うことは、要するに、小島氏のブログに刺激されて、すぐ購入してしまったということなのであります(汗)。

このシリーズ、「大学中級およびそれ以上の学生・研究者のために」なんて書いてあるのですが、「物理の素養がないボクが読んでも大丈夫かな?」と買ってしまってから急に心配になってきました(3672円支払ってしまったし・・・)。

でも、著者の田崎晴明氏は、ボクが愛読している数学の教科書(ネット上で草稿が公開されているもの。後述)の著者だし、「はじめに」になかなか痺れることが書いてあります。

と言うわけで、ちょっと無理してでも読むつもり。

ちなみに、田崎氏の数学の教科書について言及した過去記事はこちら。

---ここから過去記事再掲---

午前中は胃のレントゲン撮影でしたので,朝食抜きでした.と言うわけで,例によって愛妻弁当特大版を「待ってました!」とばかり昼休みに食し,ご機嫌に午後を過ごしました.

さて,今日の話題です.今更の話ですが,ネット上には「どうでもよい」書き込みが散見される一方で,極めて有用な情報も少なくありませんね.たとえば,十分市販可能なクオリティの書籍類が無料でポンと置かれていたりしまして,本当に「宝の山」だと思います.

そんな中での最近のお気に入りが,学習院大学・田崎晴明教授(理論物理学)が無償公開されている数学の教科書です.

http://www.gakushuin.ac.jp/~881791/mathbook/index.html

題して『数学-物理を学び楽しむために-』.日々成長している書物で,「暫定版」と銘打っています.2012年3月現在で610頁もある大著です.

ちなみに,この書物のことは,以下のサイトから知りました(著名なプログラマー中村正三郎氏によるなかなか知的刺激に満ちたサイトです).

http://www.asahi-net.or.jp/~ki4s-nkmr/#wabijo

さて,肝心の教科書の内容ですが,田崎教授のサイトに「前書き」からの引用が示されていますので,これをさらに以下に引用しましょう.

これは、主として物理学(とそれに関連する分野)を学ぶ方を対象にした、大学レベルの数学の入門的な教科書である。高校数学の知識を前提にして、大学生が学ぶべき数学をじっくりと解説する。最終的には、大学で物理を学ぶために必須の基本的な数学すべてを一冊で完全にカバーする教科書をつくることを夢見ているが、その目標が果たして達成されるのかはわからない。今は、書き上げた範囲をこうやって公開している。

詳しい内容については目次をご覧いただきたいが、現段階では

■ 関数や収束についての基本(2 章)

■ 一変数関数の微分とその応用(3 章)

■ 座標、ベクトル、線形代数(5 章、6 章)

■ 常微分方程式(4 章、7 章)

■ ベクトル解析(8 章)

の各テーマについては、ほぼ完成しており、市販されている(優れた)教科書に匹敵する品質になっていると考えている。これらの分野について学習する方、また、講義や演習を担当される方は、本書を教科書・参考書として用いることを検討してみていただきたい。(前書きより) (引用ここまで)

田崎教授は,これからも,改訂を続けられるようです.さらに,完成のあかつきには出版も企画されているようですが,嬉しいことに出版後も無償公開を続けられるそうです(でも買いますよ!).

それにしても,田崎教授は「太っ腹」だ.早速,愛用のREGZAタブレットに入れて,通勤の電車の中や隙間時間にちょこちょこ読んだりしています.

タブレットの中も色々お気に入りの書物が貯まってきまして,最近,何となく幸せなのであります^_^.

---再掲ここまで---

ところで、この過去記事を書いたのは2012年ですが、この時は、ボクはiPadじゃなくて東芝のタブレットを使っていただんだなあ~(感慨深いなあ~)。

http://d.hatena.ne.jp/hiroyukikojima/20170218/1487402631

写真があると言うことは、要するに、小島氏のブログに刺激されて、すぐ購入してしまったということなのであります(汗)。

このシリーズ、「大学中級およびそれ以上の学生・研究者のために」なんて書いてあるのですが、「物理の素養がないボクが読んでも大丈夫かな?」と買ってしまってから急に心配になってきました(3672円支払ってしまったし・・・)。

でも、著者の田崎晴明氏は、ボクが愛読している数学の教科書(ネット上で草稿が公開されているもの。後述)の著者だし、「はじめに」になかなか痺れることが書いてあります。

と言うわけで、ちょっと無理してでも読むつもり。

ちなみに、田崎氏の数学の教科書について言及した過去記事はこちら。

---ここから過去記事再掲---

午前中は胃のレントゲン撮影でしたので,朝食抜きでした.と言うわけで,例によって愛妻弁当特大版を「待ってました!」とばかり昼休みに食し,ご機嫌に午後を過ごしました.

さて,今日の話題です.今更の話ですが,ネット上には「どうでもよい」書き込みが散見される一方で,極めて有用な情報も少なくありませんね.たとえば,十分市販可能なクオリティの書籍類が無料でポンと置かれていたりしまして,本当に「宝の山」だと思います.

そんな中での最近のお気に入りが,学習院大学・田崎晴明教授(理論物理学)が無償公開されている数学の教科書です.

http://www.gakushuin.ac.jp/~881791/mathbook/index.html

題して『数学-物理を学び楽しむために-』.日々成長している書物で,「暫定版」と銘打っています.2012年3月現在で610頁もある大著です.

ちなみに,この書物のことは,以下のサイトから知りました(著名なプログラマー中村正三郎氏によるなかなか知的刺激に満ちたサイトです).

http://www.asahi-net.or.jp/~ki4s-nkmr/#wabijo

さて,肝心の教科書の内容ですが,田崎教授のサイトに「前書き」からの引用が示されていますので,これをさらに以下に引用しましょう.

これは、主として物理学(とそれに関連する分野)を学ぶ方を対象にした、大学レベルの数学の入門的な教科書である。高校数学の知識を前提にして、大学生が学ぶべき数学をじっくりと解説する。最終的には、大学で物理を学ぶために必須の基本的な数学すべてを一冊で完全にカバーする教科書をつくることを夢見ているが、その目標が果たして達成されるのかはわからない。今は、書き上げた範囲をこうやって公開している。

詳しい内容については目次をご覧いただきたいが、現段階では

■ 関数や収束についての基本(2 章)

■ 一変数関数の微分とその応用(3 章)

■ 座標、ベクトル、線形代数(5 章、6 章)

■ 常微分方程式(4 章、7 章)

■ ベクトル解析(8 章)

の各テーマについては、ほぼ完成しており、市販されている(優れた)教科書に匹敵する品質になっていると考えている。これらの分野について学習する方、また、講義や演習を担当される方は、本書を教科書・参考書として用いることを検討してみていただきたい。(前書きより) (引用ここまで)

田崎教授は,これからも,改訂を続けられるようです.さらに,完成のあかつきには出版も企画されているようですが,嬉しいことに出版後も無償公開を続けられるそうです(でも買いますよ!).

それにしても,田崎教授は「太っ腹」だ.早速,愛用のREGZAタブレットに入れて,通勤の電車の中や隙間時間にちょこちょこ読んだりしています.

タブレットの中も色々お気に入りの書物が貯まってきまして,最近,何となく幸せなのであります^_^.

---再掲ここまで---

ところで、この過去記事を書いたのは2012年ですが、この時は、ボクはiPadじゃなくて東芝のタブレットを使っていただんだなあ~(感慨深いなあ~)。

新しい銀座その後

朽ちかけたアーケード街の写真を一枚。

実は、この場所については、以前に紹介したことがあります。以下の「新しい銀座」と題した過去記事です。

---ここから過去記事再掲---

○○銀座という名の商店街は全国津々浦々で見かけます.皆さんのお近くにも一つぐらいは在るのではないでしょうか?

ところで,3月14日の記事で大牟田市の商店街の紹介をしましたが,この大牟田の地でも「ふれあい新銀座」商店街なるものを見かけました.下の写真です.

大牟田駅と新栄町商店街の中間あたりに存在します.東京の銀座に対しての「新」と言うよりも,近くにあるもう少し大きな「銀座通り商店街」を意識しての「新」だと思います.多分.

昭和の香りがプンプン漂ってきますね.これで人が歩いていてくれれば,風情があって,それなりに良いと思ったりもしますが,「ふれあい」という言葉とは裏腹に,人影がまったく見えないのが何とも侘びしい.悲しみの感情さえ覚えます.これでも土曜日の夕方です.

この商店街をじっと見ていましたら,愛妻が待つハート庵に早く帰りたくて仕方なくなりました.

---再掲ここまで---

過去記事の写真は2010年春の風景です。そして、冒頭の写真は同じ場所の2017年2月の風景なのです。

「ふれあい新銀座」の看板が消えています。これは、どうしたことでしょうか?

ただ、別の入り口には今も看板が残っています。

内部はこんな感じ。屋根の骨組みは木造ですよ。

今回、およそ7年ぶりに商店街の中を1往復してみましたが、やはり、ちょっと何とも言えない暗い気分になりました。崩壊が進んでいるようにも感じました。ここに貼るのは躊躇われる写真も少なくありません。

しかし、以下のURLの記事で書かれているような活動が行われていることも知りました。

http://omuta-yeg.jp/2016/05/22/1021

https://www.facebook.com/events/668681066631861/

この商店街が見捨てられているわけではないことを知って、少し嬉しくなったなあ。

実は、この場所については、以前に紹介したことがあります。以下の「新しい銀座」と題した過去記事です。

---ここから過去記事再掲---

○○銀座という名の商店街は全国津々浦々で見かけます.皆さんのお近くにも一つぐらいは在るのではないでしょうか?

ところで,3月14日の記事で大牟田市の商店街の紹介をしましたが,この大牟田の地でも「ふれあい新銀座」商店街なるものを見かけました.下の写真です.

大牟田駅と新栄町商店街の中間あたりに存在します.東京の銀座に対しての「新」と言うよりも,近くにあるもう少し大きな「銀座通り商店街」を意識しての「新」だと思います.多分.

昭和の香りがプンプン漂ってきますね.これで人が歩いていてくれれば,風情があって,それなりに良いと思ったりもしますが,「ふれあい」という言葉とは裏腹に,人影がまったく見えないのが何とも侘びしい.悲しみの感情さえ覚えます.これでも土曜日の夕方です.

この商店街をじっと見ていましたら,愛妻が待つハート庵に早く帰りたくて仕方なくなりました.

---再掲ここまで---

過去記事の写真は2010年春の風景です。そして、冒頭の写真は同じ場所の2017年2月の風景なのです。

「ふれあい新銀座」の看板が消えています。これは、どうしたことでしょうか?

ただ、別の入り口には今も看板が残っています。

内部はこんな感じ。屋根の骨組みは木造ですよ。

今回、およそ7年ぶりに商店街の中を1往復してみましたが、やはり、ちょっと何とも言えない暗い気分になりました。崩壊が進んでいるようにも感じました。ここに貼るのは躊躇われる写真も少なくありません。

しかし、以下のURLの記事で書かれているような活動が行われていることも知りました。

http://omuta-yeg.jp/2016/05/22/1021

https://www.facebook.com/events/668681066631861/

この商店街が見捨てられているわけではないことを知って、少し嬉しくなったなあ。

さて3月

愚痴っていても始まらないので、3月は心を入れ替えて頑張ります!

具体的には書きませんが、それにしても、我が愛妻は偉いと思うなあ~。

具体的には書きませんが、それにしても、我が愛妻は偉いと思うなあ~。

今年もおおよそ6分の1が終了

昨日も書いたけど、なんでこんなに時間が経つのが速いんだ。

人生、急流に逆らって上流に向けて泳いでいくような感じ(あまり上手い例えではないけど)。もちろん、急流は時間の流れ。これに逆らうように進まないと、何も残せないという感覚。気を抜けば流されて直ぐに人生終了だ。

短い人生の中で、無茶苦茶多くの業績を残している人(研究に限らず色々なジャンルで)って、タイムマシンでも使っているのではないかと思ってしまったりするなあ。

と言ったようなことを愛妻に愚痴っていたら、もう2月も終わりではないか!

人生、急流に逆らって上流に向けて泳いでいくような感じ(あまり上手い例えではないけど)。もちろん、急流は時間の流れ。これに逆らうように進まないと、何も残せないという感覚。気を抜けば流されて直ぐに人生終了だ。

短い人生の中で、無茶苦茶多くの業績を残している人(研究に限らず色々なジャンルで)って、タイムマシンでも使っているのではないかと思ってしまったりするなあ。

と言ったようなことを愛妻に愚痴っていたら、もう2月も終わりではないか!

人生退屈している暇はないなあ

「人生退屈している暇はない」はボクと愛妻の合言葉のようなものであります。

とにかく「人生」って時間が決定的に足りない感じ。「暇で死にそう」とか言っている人の状況が想像すらできないのであります。

あれ?また一日が終わってしまう・・・今日もあっと言う間だったなあ。何だか日に日に時間の流れが加速していく感覚。

とにかく「人生」って時間が決定的に足りない感じ。「暇で死にそう」とか言っている人の状況が想像すらできないのであります。

あれ?また一日が終わってしまう・・・今日もあっと言う間だったなあ。何だか日に日に時間の流れが加速していく感覚。

大阪の地形で遊ぶ

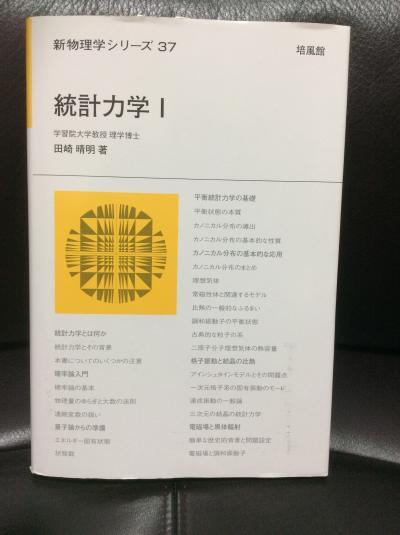

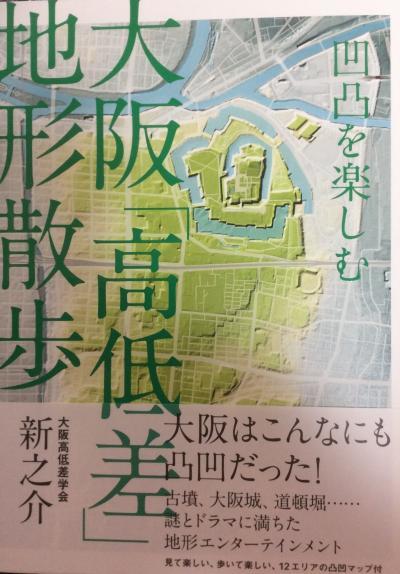

愛妻と大阪の町を当てもなく歩くのが好きなのですが(最近なかなか一緒にお出かけ出来ないけど)、そういう時のお供に最適な本です。

平坦な町・大阪は実は興味深い凹凸に満ちていたという、再発見の本であります。歴史や地理や散歩が好きな人には絶対面白いよ!

本書に登場する凹凸地形図は、国土地理院発行の「基盤地図情報:数値標高モデル5mメッシュ」をカシミール3Dで加工して作成されています(表紙もそうだね)。と言うわけで、本の紹介はここまでにして、後はカシミール3Dの話題だ。

このカシミール3Dは、DAN杉本氏が作成された地形を可視化するソフトで非常に優れています(ボクも愛用しているYo!)。

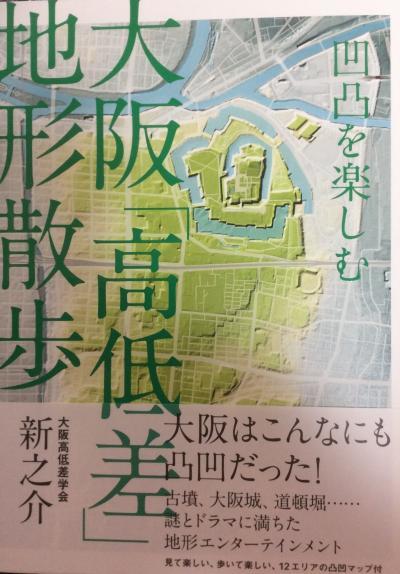

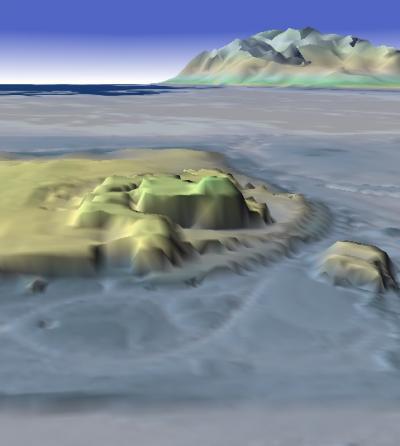

たとえば、上の本の表紙に出てきます上町台地を、カシミール3D+スーパー地形セット(カシミール3Dは無料ですが、スーパー地形セットは有料。でも安いと思う)で凹凸地形図にするとこんな感じ。

この地図では標高を4倍に強調し、陰影の強度も少し上げています。上町台地の先端部分はもちろん大阪城。

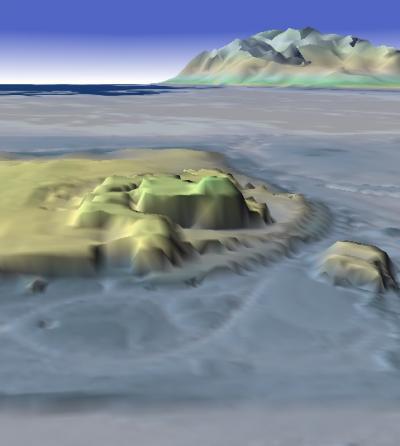

ついでに、カシバードというカシミール3Dに組み込まれた鳥瞰機能を使って、上町台地の先端部分を東側から眺めて見ましょう(対地高度110mから)。なお、こちらも標高を4倍に拡大しています。

360度いろいろな方向や高度から見た鳥瞰図を描くことが出来ます。これだけで、何時間も遊べちゃうぜ。

町歩きはもちろん楽しいのですが、このような地図ソフトで遊ぶのも無茶苦茶楽しいよ。地図帳一冊で何時間も一人遊びしていた子供の頃に、カシミール3Dが使えていたら、ご飯を食べる暇も惜しんだかも。

平坦な町・大阪は実は興味深い凹凸に満ちていたという、再発見の本であります。歴史や地理や散歩が好きな人には絶対面白いよ!

本書に登場する凹凸地形図は、国土地理院発行の「基盤地図情報:数値標高モデル5mメッシュ」をカシミール3Dで加工して作成されています(表紙もそうだね)。と言うわけで、本の紹介はここまでにして、後はカシミール3Dの話題だ。

このカシミール3Dは、DAN杉本氏が作成された地形を可視化するソフトで非常に優れています(ボクも愛用しているYo!)。

たとえば、上の本の表紙に出てきます上町台地を、カシミール3D+スーパー地形セット(カシミール3Dは無料ですが、スーパー地形セットは有料。でも安いと思う)で凹凸地形図にするとこんな感じ。

この地図では標高を4倍に強調し、陰影の強度も少し上げています。上町台地の先端部分はもちろん大阪城。

ついでに、カシバードというカシミール3Dに組み込まれた鳥瞰機能を使って、上町台地の先端部分を東側から眺めて見ましょう(対地高度110mから)。なお、こちらも標高を4倍に拡大しています。

360度いろいろな方向や高度から見た鳥瞰図を描くことが出来ます。これだけで、何時間も遊べちゃうぜ。

町歩きはもちろん楽しいのですが、このような地図ソフトで遊ぶのも無茶苦茶楽しいよ。地図帳一冊で何時間も一人遊びしていた子供の頃に、カシミール3Dが使えていたら、ご飯を食べる暇も惜しんだかも。

これはアルコかコッペルか?

最近、JR西日本の「トワイライトエクスプレス瑞風」の話題を新聞等で目にする機会が増えました(今日の日経にも出ていたな)。元祖トワイライトエクスプレスは愛妻と乗ってみたかったけど、瑞風は西日本管内に動きが制約されるせいか、今一つ関心がわかないのが正直なところ。

まあ、いろいろ情報が入ってくれば、また乗りたくなるかも知れません(とは言いつつ、結構お高いよねえ。定員を考えると仕方がないかも知れませんが)。

さて、今日も先日の貝島ネタ関連です。

これは前にも出した記憶(そのままではないけど)がありますが、貝島炭坑の専用線が写っている空中写真です。

国土地理院の「地図・空中写真閲覧サービス」の中で公開されている国土地理院の空中写真の部分拡大です。1975年3月の撮影だそうです。貝島の専用線としてはもう晩年の姿ですね。

貨車を引いて走行中の蒸気機関車が煙とともにバッチリ写っていますよ(丁度、六坑を出発した辺り)。この写真からアルコかコッペルかまでは判りませんが、何となくアルコっぽいな。

空中写真から意外なものを発見するのも、空中写真を眺めることの醍醐味の一つですねえ。

まあ、いろいろ情報が入ってくれば、また乗りたくなるかも知れません(とは言いつつ、結構お高いよねえ。定員を考えると仕方がないかも知れませんが)。

さて、今日も先日の貝島ネタ関連です。

これは前にも出した記憶(そのままではないけど)がありますが、貝島炭坑の専用線が写っている空中写真です。

国土地理院の「地図・空中写真閲覧サービス」の中で公開されている国土地理院の空中写真の部分拡大です。1975年3月の撮影だそうです。貝島の専用線としてはもう晩年の姿ですね。

貨車を引いて走行中の蒸気機関車が煙とともにバッチリ写っていますよ(丁度、六坑を出発した辺り)。この写真からアルコかコッペルかまでは判りませんが、何となくアルコっぽいな。

空中写真から意外なものを発見するのも、空中写真を眺めることの醍醐味の一つですねえ。

貝島のアルコを見ていたら・・・

昨日紹介しました『貝島炭礦鉄道』(KEMURI PRO著、南軽出版局)を見ていましたら、こちらの過去記事を再掲したくなってきました。

---ここから過去記事再掲---

ゴールデンウィークも残すところあと2日.早いものです.

あまりGWらしくない日々をおくりましたDPLと愛妻ですが,休日らしく鉄道写真でも貼りましょう(何年も前の写真ですけど).SLの煙です.

このブログでお馴染みのスノードン登山鉄道(英国ウェールズ)です.前にも同じ写真を出したような記憶がありますが,トリミングをして少し写真の雰囲気を変えました.

---再掲ここまで---

貝島とはまったく無関係(もちろん蒸気機関車つながりではあります)の過去記事です。

機関車の煙は写真などを通して見る分にはノスタルジアを掻き立ててくれて何とも言えない良いものですが、もちろん、現実にはれっきとした「公害」なわけです。

蒸気機関車全盛時代の旅に憧れますが、それは無煙化時代の快適な交通機関の有難味を忘れた現代人の想像力の欠如というものでしょう。と言うことで自戒していますが、でも、理屈ではなく「蒸気機関車全盛時代に生まれたかった」と思っちゃうんだよねえ。

---ここから過去記事再掲---

ゴールデンウィークも残すところあと2日.早いものです.

あまりGWらしくない日々をおくりましたDPLと愛妻ですが,休日らしく鉄道写真でも貼りましょう(何年も前の写真ですけど).SLの煙です.

このブログでお馴染みのスノードン登山鉄道(英国ウェールズ)です.前にも同じ写真を出したような記憶がありますが,トリミングをして少し写真の雰囲気を変えました.

---再掲ここまで---

貝島とはまったく無関係(もちろん蒸気機関車つながりではあります)の過去記事です。

機関車の煙は写真などを通して見る分にはノスタルジアを掻き立ててくれて何とも言えない良いものですが、もちろん、現実にはれっきとした「公害」なわけです。

蒸気機関車全盛時代の旅に憧れますが、それは無煙化時代の快適な交通機関の有難味を忘れた現代人の想像力の欠如というものでしょう。と言うことで自戒していますが、でも、理屈ではなく「蒸気機関車全盛時代に生まれたかった」と思っちゃうんだよねえ。

久々に興奮しております

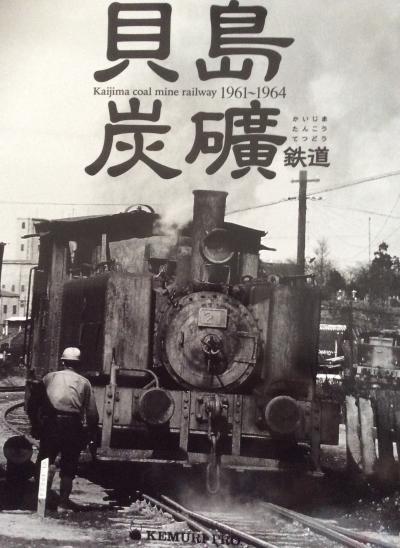

先日紹介しましたKEMURI PROの『鉄道讃歌』に広告が出ていて気になっていたのが、コレ。

表紙を見ただけで、欲しくてたまらなくなるよね。

南軽出版局というところから出ているのですが、普通の本屋さんやAmazonでは扱っていなくて、模型店や一部の書店(東京だと書泉グランデなど)のみの扱いで、大阪では難波の旭屋書店に行けば売っていることを確認しましたので、早速行ってしまいましたぜ。

なんばCity地下2階の旭屋書店は、ワタクシも愛妻も、普段の動線から外れているのでほとんど行ったことが無かったのですが、立派な鉄道書コーナーがあってビックリ!(ボクは鉄ちゃんでは無いから知らなかったよ(汗))。

『鉄道ピクトリアル』のような鉄道誌のバックナンバーや『時刻表』の古い物(復刻版ではなく。もちろん復刻版も売っている)も売っていて宝の山ではないですか!『鉄道史料』のような専門誌も売っている!

これは知らなかったのが恥ずかしいくらいの場所です。ジュンク堂の鉄道コーナーも充実していると思っていましたが、それどころではありませんねえ。時間があれば、足繁く通いそう・・・(逆に、「知らなかったから時間がなくて行けなくても悶絶することもなかった」と良い方に思っておきましょう)。

話は逸れましたが、このKEMURI PROの『貝島炭礦鉄道』も平積みされていましたよ!早速購入だ。他にも欲しい物が一杯あったけど、ぐっと我慢してこれだけ買いました。大人買いの誘惑に耐えるのは大変だったぜ。

『貝島炭礦鉄道』はきちんとビニールでパックされて売られていましたが、親切なことに「見本」が置いてあり、立ち読みが出来ました。もちろん、最初から購入を決めていたので、立ち読みの必要は無かったのですが、それでも我慢できなくて頁をめくりました。

内容は素晴らしい!の一言。被写体が貴重であることもありますが、写真の腕も素晴らしい。「早く帰ってゆっくり鑑賞したい」と思ってしまいましたが、それで他の鉄道書の大人買いが回避できたとも言えるなあ~。

ちなみに、ワタクシの場合、貝島は炭鉱そのものへの興味から調べ始めましたが、その中で専用線の存在を知り、橋台や築堤などの遺構を通して魅了されるようになりました。

遺構だけでも魅了されてしまう鉄道の、生きている姿がたくさんの写真に記録されているのですから(『鉄道讃歌』の何倍も未公開写真が収録されています)、これはもう本当にたまりません。

まだ成長中の六坑のボタ山の写真もあって、産業考古学的にも貴重なものだと思います(もちろん、機関車の方もそうですが)。

手描きの「貝島炭礦全線圖」も面白くて、しかも貴重な情報がてんこ盛り。

褒め始めますとキリがない。とにかく、宝物になりそうな一冊です。同じシリーズの『基隆炭鉱鉄道』(こちらは台湾だね。『鉄道讃歌』でも取り上げられていました)も欲しくなってきた(一緒に旭屋書店で並んでいたよ)。

表紙を見ただけで、欲しくてたまらなくなるよね。

南軽出版局というところから出ているのですが、普通の本屋さんやAmazonでは扱っていなくて、模型店や一部の書店(東京だと書泉グランデなど)のみの扱いで、大阪では難波の旭屋書店に行けば売っていることを確認しましたので、早速行ってしまいましたぜ。

なんばCity地下2階の旭屋書店は、ワタクシも愛妻も、普段の動線から外れているのでほとんど行ったことが無かったのですが、立派な鉄道書コーナーがあってビックリ!(ボクは鉄ちゃんでは無いから知らなかったよ(汗))。

『鉄道ピクトリアル』のような鉄道誌のバックナンバーや『時刻表』の古い物(復刻版ではなく。もちろん復刻版も売っている)も売っていて宝の山ではないですか!『鉄道史料』のような専門誌も売っている!

これは知らなかったのが恥ずかしいくらいの場所です。ジュンク堂の鉄道コーナーも充実していると思っていましたが、それどころではありませんねえ。時間があれば、足繁く通いそう・・・(逆に、「知らなかったから時間がなくて行けなくても悶絶することもなかった」と良い方に思っておきましょう)。

話は逸れましたが、このKEMURI PROの『貝島炭礦鉄道』も平積みされていましたよ!早速購入だ。他にも欲しい物が一杯あったけど、ぐっと我慢してこれだけ買いました。大人買いの誘惑に耐えるのは大変だったぜ。

『貝島炭礦鉄道』はきちんとビニールでパックされて売られていましたが、親切なことに「見本」が置いてあり、立ち読みが出来ました。もちろん、最初から購入を決めていたので、立ち読みの必要は無かったのですが、それでも我慢できなくて頁をめくりました。

内容は素晴らしい!の一言。被写体が貴重であることもありますが、写真の腕も素晴らしい。「早く帰ってゆっくり鑑賞したい」と思ってしまいましたが、それで他の鉄道書の大人買いが回避できたとも言えるなあ~。

ちなみに、ワタクシの場合、貝島は炭鉱そのものへの興味から調べ始めましたが、その中で専用線の存在を知り、橋台や築堤などの遺構を通して魅了されるようになりました。

遺構だけでも魅了されてしまう鉄道の、生きている姿がたくさんの写真に記録されているのですから(『鉄道讃歌』の何倍も未公開写真が収録されています)、これはもう本当にたまりません。

まだ成長中の六坑のボタ山の写真もあって、産業考古学的にも貴重なものだと思います(もちろん、機関車の方もそうですが)。

手描きの「貝島炭礦全線圖」も面白くて、しかも貴重な情報がてんこ盛り。

褒め始めますとキリがない。とにかく、宝物になりそうな一冊です。同じシリーズの『基隆炭鉱鉄道』(こちらは台湾だね。『鉄道讃歌』でも取り上げられていました)も欲しくなってきた(一緒に旭屋書店で並んでいたよ)。

久しぶりに浜寺駅前駅

浜寺駅前駅に停車中のモ603。

もう少し接近しましょう。

浜寺駅前駅はボクの好きな駅の一つ。駅舎の雰囲気も良いねえ。

ついでに、過去記事も貼ってしまおう。

---ここから過去記事再掲---

「終着駅萌え」シリーズの第4回です.今回から,形式を変えまして,1回1駅の紹介としますので,タイトルに駅名も入れることにしました.そういうわけで,今日は,阪堺電軌阪堺線の終点である浜寺駅前駅(停留場)を取り上げます.

阪堺線は,愛妻とは寺地町までしか乗車したことがありませんでした(愛妻と何処へ行こうとしていたのか,甘党ならわかってしまいますね).浜寺駅前は,その名前の通り,南海電鉄の駅前にあります.大阪からここに来るためには,南海の方が速くて便利ですので,全線を通して乗る人は少ないでしょう.

南海の方の駅名は「浜寺公園駅」ですので,厳密には,「浜寺公園駅前駅」としなければならないのでしょうが,長いので今の駅名になっているのでしょう(もっとも,南海の方の駅は,開業時は「浜寺駅」でした.しかし,阪堺電軌の開通時には既に現在の駅名に改称されていました).

駅舎はこんな感じ.

なかなか良い雰囲気です.「昭和遺産」と呼びたくなるような感じです(駅舎自体は,昭和ではなく大正時代の建物らしいのですが).

ホームは1面1線です.基本路面電車ですので,ホームも簡易なものです.

構内から駅前を見るとこんな感じです.駅前も「昭和」ですね.

停車している電車は「昭和」ではなく「平成」風です.

しかし,いいなあ,この感じ.

南海電鉄の浜寺公園駅付近は,高架化が予定されており(諏訪ノ森駅を紹介したときに書きましたね),同時に浜寺公園駅の駅前も再開発されます.現在も,再開発工事はかなり進んでおり,駅周辺は一変してしまう模様です.

この浜寺駅前駅もどうなるのでしょう?駅舎は取り壊されてしまうのかなあ?南海の浜寺公園駅の駅舎の方は,登録有形文化財であり,何らかの形で保存されるようですが,こちらは文化財として認識されていないようですし・・・.実はDPLは,浜寺公園駅の駅舎よりも,こちらの駅舎の行方の方が心配なのです.

---再掲ここまで---

「終着駅萌え」シリーズって、存在を忘れていたなあ(汗)。

もう少し接近しましょう。

浜寺駅前駅はボクの好きな駅の一つ。駅舎の雰囲気も良いねえ。

ついでに、過去記事も貼ってしまおう。

---ここから過去記事再掲---

「終着駅萌え」シリーズの第4回です.今回から,形式を変えまして,1回1駅の紹介としますので,タイトルに駅名も入れることにしました.そういうわけで,今日は,阪堺電軌阪堺線の終点である浜寺駅前駅(停留場)を取り上げます.

阪堺線は,愛妻とは寺地町までしか乗車したことがありませんでした(愛妻と何処へ行こうとしていたのか,甘党ならわかってしまいますね).浜寺駅前は,その名前の通り,南海電鉄の駅前にあります.大阪からここに来るためには,南海の方が速くて便利ですので,全線を通して乗る人は少ないでしょう.

南海の方の駅名は「浜寺公園駅」ですので,厳密には,「浜寺公園駅前駅」としなければならないのでしょうが,長いので今の駅名になっているのでしょう(もっとも,南海の方の駅は,開業時は「浜寺駅」でした.しかし,阪堺電軌の開通時には既に現在の駅名に改称されていました).

駅舎はこんな感じ.

なかなか良い雰囲気です.「昭和遺産」と呼びたくなるような感じです(駅舎自体は,昭和ではなく大正時代の建物らしいのですが).

ホームは1面1線です.基本路面電車ですので,ホームも簡易なものです.

構内から駅前を見るとこんな感じです.駅前も「昭和」ですね.

停車している電車は「昭和」ではなく「平成」風です.

しかし,いいなあ,この感じ.

南海電鉄の浜寺公園駅付近は,高架化が予定されており(諏訪ノ森駅を紹介したときに書きましたね),同時に浜寺公園駅の駅前も再開発されます.現在も,再開発工事はかなり進んでおり,駅周辺は一変してしまう模様です.

この浜寺駅前駅もどうなるのでしょう?駅舎は取り壊されてしまうのかなあ?南海の浜寺公園駅の駅舎の方は,登録有形文化財であり,何らかの形で保存されるようですが,こちらは文化財として認識されていないようですし・・・.実はDPLは,浜寺公園駅の駅舎よりも,こちらの駅舎の行方の方が心配なのです.

---再掲ここまで---

「終着駅萌え」シリーズって、存在を忘れていたなあ(汗)。

いい加減「学び」という表現は封印したい

時事ドットコムニュース(2017/02/14-17:11)より。

文部科学省が公表した学習指導要領改定案では、中央教育審議会の答申がキーワードの一つとして掲げていた「アクティブ・ラーニング」という言葉は使われていない。同省は「指導要領は広い意味での法令であり、しっかりした定義のない片仮名語はなかなか使えない」と説明している。/改定案では、答申がアクティブ・ラーニングの説明に使った「主体的・対話的で深い学び」という表現になった。(後略。傍線及び文字のサイズ変更引用者)

カタカナ言葉の氾濫を苦々しく思うボクは、「アクティブ・ラーニング」を使わないという判断には賛成しますが、しかし、またまた「学び」という言葉が踊っています。

ボクはこの「学び」という言葉が蕁麻疹が出るくらい生理的に嫌なんだよね。「学習」でいいじゃないか!と言うわけで過去記事再掲。

---ここから過去記事再掲---

作家・綾辻行人氏のツイートに「そういえば、先日訪れた教育社会学研究室の稲垣教授が、最近行なわれた講演の演題が「学びの氾濫」。どうもこのごろ、「学び」や「気づき」という言葉をよく見かけるのは気持ち悪いな、と思っていた身としては、さすが、と嬉しくなったものでした」とありますが(e8money先生のツイッターでRTされていたので気が付きました)、ボクも嬉しい。

真っ当な感覚の人がいることを知って安心(そう言えば、綾辻氏って、京大の教育学研究科(教育社会学)の院生だった時に作家デビューしたんじゃなかったかな?)。

あと、「学び」「気づき」とは関係ないけど、実は、ボクは公人が公の場で一人称として「僕」を使うのも嫌い。

このあたりの言語感覚は愛妻とも共通なので、安心して暮らして行けます。

---再掲ここまで---

そう言えば、来年度のウチの大学の大学案内にボクのインタビュー記事が出るんだけど、ゲラを見ると「僕」「僕」言っているなあ~(汗)。ボクは「僕」なんて言ってないぞ(でもゲラの修正はしませんでした)。

文部科学省が公表した学習指導要領改定案では、中央教育審議会の答申がキーワードの一つとして掲げていた「アクティブ・ラーニング」という言葉は使われていない。同省は「指導要領は広い意味での法令であり、しっかりした定義のない片仮名語はなかなか使えない」と説明している。/改定案では、答申がアクティブ・ラーニングの説明に使った「主体的・対話的で深い学び」という表現になった。(後略。傍線及び文字のサイズ変更引用者)

カタカナ言葉の氾濫を苦々しく思うボクは、「アクティブ・ラーニング」を使わないという判断には賛成しますが、しかし、またまた「学び」という言葉が踊っています。

ボクはこの「学び」という言葉が蕁麻疹が出るくらい生理的に嫌なんだよね。「学習」でいいじゃないか!と言うわけで過去記事再掲。

---ここから過去記事再掲---

作家・綾辻行人氏のツイートに「そういえば、先日訪れた教育社会学研究室の稲垣教授が、最近行なわれた講演の演題が「学びの氾濫」。どうもこのごろ、「学び」や「気づき」という言葉をよく見かけるのは気持ち悪いな、と思っていた身としては、さすが、と嬉しくなったものでした」とありますが(e8money先生のツイッターでRTされていたので気が付きました)、ボクも嬉しい。

真っ当な感覚の人がいることを知って安心(そう言えば、綾辻氏って、京大の教育学研究科(教育社会学)の院生だった時に作家デビューしたんじゃなかったかな?)。

あと、「学び」「気づき」とは関係ないけど、実は、ボクは公人が公の場で一人称として「僕」を使うのも嫌い。

このあたりの言語感覚は愛妻とも共通なので、安心して暮らして行けます。

---再掲ここまで---

そう言えば、来年度のウチの大学の大学案内にボクのインタビュー記事が出るんだけど、ゲラを見ると「僕」「僕」言っているなあ~(汗)。ボクは「僕」なんて言ってないぞ(でもゲラの修正はしませんでした)。

『水いらず』ってどんな話だったっけ?

昨日再掲した過去記事の中の「愛妻と甘い物屋をハシゴしながら散歩」という文言が頭を離れない今日この頃です。今日も出勤でしたが、そのうち実現したい。

さて、過去の恥ずかしい読書体験について書いていますが、サルトルと言えば、『水いらず』は意外と面白く読んだ記憶があるなあ~。もちろん、大学生の時です。でも、どんな話だったか全然覚えていない。

『水いらず』は哲学書ではなく小説の形をとっています(それは記憶がある)。短編集だったか。

そう言えば、なぜか教養の地学の時間に、授業を聴かないで、阿部次郎の『三太郎の日記』を読んでいた記憶もある(旧制高校生の必読書だけど、ボクはそんな世代じゃないよ)。当時のボクは全然理解できていなかったんじゃないかな?合本のキンドル版が出ているようだけど・・・(ポチりそうな予感)。

最近、大学生のときに読んだ本が妙に気になり始めたのですが、どれも内容をあまり覚えていないのは問題だなあ。「再読するかあ」という気分は逃避の前兆として警戒したい。

さて、過去の恥ずかしい読書体験について書いていますが、サルトルと言えば、『水いらず』は意外と面白く読んだ記憶があるなあ~。もちろん、大学生の時です。でも、どんな話だったか全然覚えていない。

『水いらず』は哲学書ではなく小説の形をとっています(それは記憶がある)。短編集だったか。

そう言えば、なぜか教養の地学の時間に、授業を聴かないで、阿部次郎の『三太郎の日記』を読んでいた記憶もある(旧制高校生の必読書だけど、ボクはそんな世代じゃないよ)。当時のボクは全然理解できていなかったんじゃないかな?合本のキンドル版が出ているようだけど・・・(ポチりそうな予感)。

最近、大学生のときに読んだ本が妙に気になり始めたのですが、どれも内容をあまり覚えていないのは問題だなあ。「再読するかあ」という気分は逃避の前兆として警戒したい。

マルクスも不純な動機で読みました

そう言えば、ボクが学生時代に格好付けて読んでいたのって、マルクスもそうだなあ~。「こんなに不真面目でよいのか昔の自分」という感じ。しかし、今はマルクス読むのって別に格好良いわけではないよね(当時もそうかな?)。

と言うわけで、関連する更に恥ずかしい思い出の過去記事であります。

---ここから過去記事再掲---

昨日は、マルクスの話題でしたが、告白しますと、ワタクシが生まれて初めて買った経済学(?)関係の本は、ローザ・ルクセンブルクの『経済学入門』(岩波文庫)です。そう、あのマルクス主義の革命家ローザ・ルクセンブルク女史です。

無知な高校生時代のワタクシが買いました。ブルーバックス少年だったのに、ある日突然「経済学を覗いてみよう」と思ったのですが、文字通りに経済学の入門書のつもりで買いました(恥ずかしい (〃゚д゚〃) )。

しかし、結構、人類学などの成果を反映した記述などが面白かった記憶があるなあ(記憶違いでなければ)。その後、人類学関係の入門書を読み漁るきっかけになったような。

と言うわけで恥ずかしい(?)過去の告白でした。ちなみに、もう一つ恥ずかしい話。ワタクシが生まれて初めて買った心理学(?)関係の本は、フロイトの『精神分析入門』(角川文庫の方)です(*´∀`*)。もう何も言いますまい。

さて、実に良い陽気になりましたね。愛妻と甘い物屋をハシゴしながら散歩するには良い感じです。と言っても、なかなか余裕がないなあ。

---再掲ここまで---

ローザ・ルクセンブルクの『経済学入門』を買ったのと同時期に、アリストテレスの『二コマコス倫理学(上下)』(岩波文庫)も買ったんですが(今も書斎にある)、どういうつもりで買ったのか思い出せないし、1頁も読んだ記憶がない(汗)。

と言うわけで、関連する更に恥ずかしい思い出の過去記事であります。

---ここから過去記事再掲---

昨日は、マルクスの話題でしたが、告白しますと、ワタクシが生まれて初めて買った経済学(?)関係の本は、ローザ・ルクセンブルクの『経済学入門』(岩波文庫)です。そう、あのマルクス主義の革命家ローザ・ルクセンブルク女史です。

無知な高校生時代のワタクシが買いました。ブルーバックス少年だったのに、ある日突然「経済学を覗いてみよう」と思ったのですが、文字通りに経済学の入門書のつもりで買いました(恥ずかしい (〃゚д゚〃) )。

しかし、結構、人類学などの成果を反映した記述などが面白かった記憶があるなあ(記憶違いでなければ)。その後、人類学関係の入門書を読み漁るきっかけになったような。

と言うわけで恥ずかしい(?)過去の告白でした。ちなみに、もう一つ恥ずかしい話。ワタクシが生まれて初めて買った心理学(?)関係の本は、フロイトの『精神分析入門』(角川文庫の方)です(*´∀`*)。もう何も言いますまい。

さて、実に良い陽気になりましたね。愛妻と甘い物屋をハシゴしながら散歩するには良い感じです。と言っても、なかなか余裕がないなあ。

---再掲ここまで---

ローザ・ルクセンブルクの『経済学入門』を買ったのと同時期に、アリストテレスの『二コマコス倫理学(上下)』(岩波文庫)も買ったんですが(今も書斎にある)、どういうつもりで買ったのか思い出せないし、1頁も読んだ記憶がない(汗)。

哲学は人生に必要だ

これは前にも書いた記憶があるのですが、ボクが学生時代にサルトルとかデカルトとか読んでいたのは単なる格好付け、つまり「難しい(難しそうな)本を読んでいれば女性にモテるだろう」という浅ましい根性からでした。

もちろん、そんなことをしてもいっこうにモテなかったのですが・・・(汗)(もっとず~っと後からでも、性懲りもなく独身時代の愛妻の気を引こうとして難しい本を読んだり・・・)。まあ、切実さとは無縁のところで、哲学書とか読んでいました(読んでいるフリをしていました)。

しかし、今はもっと切実な動機や問題意識で、哲学から人生の謎を解くヒントを少しでも得ようとして哲学書(と言っても啓蒙書レベルだけど)を読んでいるような気がします。読書に求めるものは年齢とともに変わるという、ごくごく当たり前の話ではあります。

まあ、これは個人的な話で、若い学生さんでも切実な動機で哲学書を読む人は今も昔もいる筈ですし、そういう意味ではボクは脳天気な学生時代を過ごしていたと言えるのだろうなあ。

もちろん、そんなことをしてもいっこうにモテなかったのですが・・・(汗)(もっとず~っと後からでも、性懲りもなく独身時代の愛妻の気を引こうとして難しい本を読んだり・・・)。まあ、切実さとは無縁のところで、哲学書とか読んでいました(読んでいるフリをしていました)。

しかし、今はもっと切実な動機や問題意識で、哲学から人生の謎を解くヒントを少しでも得ようとして哲学書(と言っても啓蒙書レベルだけど)を読んでいるような気がします。読書に求めるものは年齢とともに変わるという、ごくごく当たり前の話ではあります。

まあ、これは個人的な話で、若い学生さんでも切実な動機で哲学書を読む人は今も昔もいる筈ですし、そういう意味ではボクは脳天気な学生時代を過ごしていたと言えるのだろうなあ。

キハ604

朝起きて、水道の水が冷たいと人生が嫌になる今日この頃です(この感覚、愛妻も「わかるわかる」と言っています)。

さて、それはともかくとしまして、今日の話題です。

写真は、紀州鉄道の今は無きキハ604です。

紀伊御坊駅の構内に留置されていました(写真は2009年1月。この後、間もなく解体)。キハ604は、同型のキハ603(同年10月で営業運転から引退)の部品取り用に解体せずに残していたものですので、この時点では自力走行する能力は喪失しています。

キハ604の解体とキハ603の引退で、紀州鉄道の旧型車は一掃されてしまい、ワタクシも紀州鉄道を訪れることが無くなりました。

付記:今日の記事は下の過去記事と酷似していることに気が付いた。今から書き直すのも面倒なので、まあいいや。

http://aisaikaken.blog93.fc2.com/blog-entry-2323.html

さて、それはともかくとしまして、今日の話題です。

写真は、紀州鉄道の今は無きキハ604です。

紀伊御坊駅の構内に留置されていました(写真は2009年1月。この後、間もなく解体)。キハ604は、同型のキハ603(同年10月で営業運転から引退)の部品取り用に解体せずに残していたものですので、この時点では自力走行する能力は喪失しています。

キハ604の解体とキハ603の引退で、紀州鉄道の旧型車は一掃されてしまい、ワタクシも紀州鉄道を訪れることが無くなりました。

付記:今日の記事は下の過去記事と酷似していることに気が付いた。今から書き直すのも面倒なので、まあいいや。

http://aisaikaken.blog93.fc2.com/blog-entry-2323.html